生活垃圾分类投放的演化博弈稳定性分析

梁陪峰

(北京物资学院 法学院,北京 101149)

随着我国居民消费水平的不断提高,生活垃圾的产量逐年递增。根据国家统计局的统计,我国2009年的生活垃圾清运量为1.57亿t,而2018年垃圾清运量达到2.28亿t,10年间垃圾清运量的年均增长率为4.23%。生活垃圾的末端处理主要包含焚烧和卫生填埋两种方式,前者会排放二噁英等有毒气体,后者将占用大量的土地资源,因此促进前端减量是降低末端处理危害程度的重要举措。生活垃圾依次经过分类投放、分类收集、分类驳运、分类运输等环节实现了分流,可回收垃圾进入循环回收体系,不可回收垃圾流入末端处理环节,既实现了生活垃圾的资源化利用,又推动了生活垃圾的减量化,既获得了经济价值,又履行了环境保护义务。“分类”贯穿上述减量过程的始终,而分类投放是实现上述减量的起点,因此分类投放是实现生活垃圾减量的关键。关于生活垃圾分类投放,已有的研究剖析了“分类难”的原因[1-3],实证分析了影响分类投放的因素[4-6]和社区对投放人参与分类投放的积极作用[7-8],阐释了加强立法和执法对分类投放的重要性[9-12],但采用经济学研究方法对分类投放行为进行研究的文献相对较少。本研究通过构建生活垃圾分类投放的动态演化博弈模型,对三方参与主体选择目标策略时的稳定性演化条件进行了分析,进而提出规制分类投放的合理化建议。

1 参与主体及其策略选择

1.1 参与主体

1.1.1 单位和个人是生活垃圾的产生主体,也是分类投放的责任主体

2007年实施的《城市生活垃圾管理办法》第16条规定“单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求,将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所”,这是将分类投放责任配置给单位和个人的第一个规范性文件。2012年实施的《北京市生活垃圾管理条例》是将单位和个人分类投放生活垃圾义务化的第一个地方法规。2019年实施的《上海市生活垃圾管理条例》是第一个设定分类投放法律责任的地方法规。因此,单位和个人是生活垃圾的产生者,也是分类投放的责任者。

1.1.2 管理责任人对单位和个人的分类投放行为具有指导义务

生活垃圾分类投放的管理责任人制度源于市容环境卫生责任制度,市容环境卫生责任制度是指按照既定的规则对一定区域的市容环境卫生确定责任人。《上海市生活垃圾管理条例》第27条第1款规定,管理责任人应当指导投放人的分类投放行为,并对未按标准投放的行为人提出改正要求。同时,管理责任人可以就投放人的拒不改正行为向相关环保部门举报,因此,管理责任人是投放人分类投放治理中的管理主体。

1.1.3 政府是生活垃圾分类投放的监管主体

《上海市生活垃圾管理条例》第5条和第6条明确了政府是生活垃圾分类投放的监管主体,并且第53条第1款和第2款将生活垃圾管理工作纳入政府的绩效考核。另外,政府通过设定法律责任来彰显生活垃圾分类投放的强制性,例如:《上海市生活垃圾管理条例》第57条规定了单位和个人非法混合投放时的行政罚款,第58条规定了管理责任人未履行管理职责时的行政罚款。综上,本研究构建的动态演化博弈模型参与主体包括单位和个人(下文简称“投放人”)、管理责任人、政府。

1.2 策略选择

具有分类投放意识和知识的投放人自觉地进行分类投放,尚未形成分类投放习惯的投放人则混合抛投而不分类,故投放人的策略选择为(分类,不分类)。当管理责任人履行管理职责时,会对投放人的投放行为进行指导;反之,管理责任人为追求利益最大化而对投放人的非法投放不予指导,致使垃圾混合收集,故管理责任人的策略选择为(管理,不管理)。当政府为降低末端处理的成本及取得较好的政绩收益时,会对投放人的投放行为和管理责任人职责履行进行监管,并对违法行为给予行政处罚;反之,政府因监管成本太高或监管难度太大而放弃监管,故政府的策略选择为(监管,不监管)。综上,按照“投放人、管理责任人、政府”的次序,存在8种不同的策略选择组合:(分类,管理,监管);(分类,不管理,监管);(不分类,管理,监管);(不分类,不管理,监管);(分类,管理,不监管);(分类,不管理,不监管);(不分类,管理,不监管);(不分类,不管理,不监管)。

2 模型构建

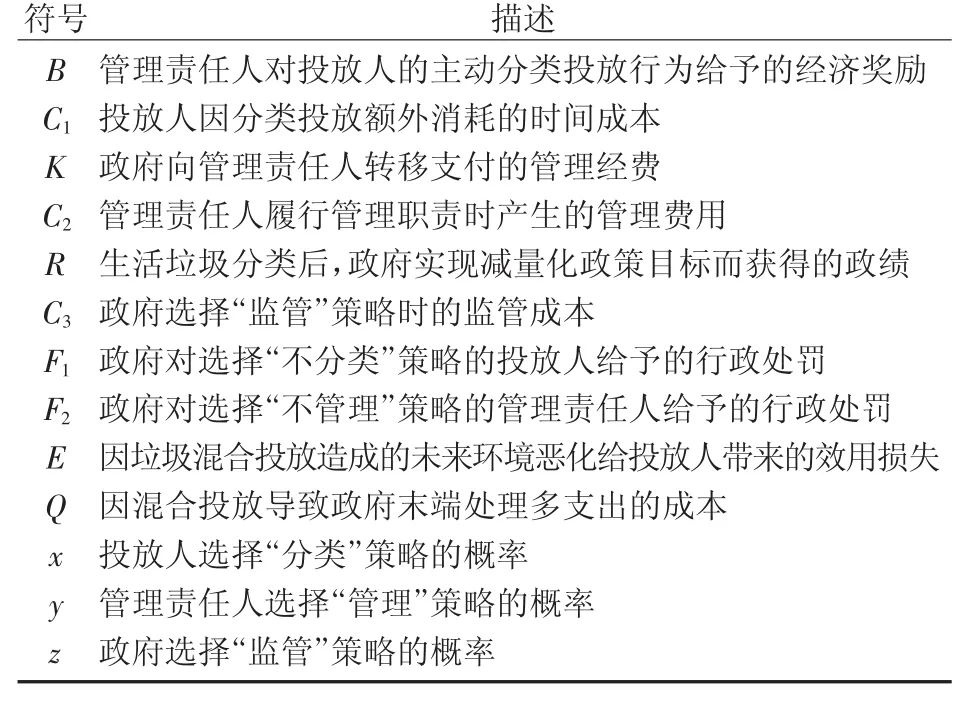

2.1 模型假设及参数描述

假设1:投放人、管理责任人和政府符合“经济人”假设。

假设2:对于投放人而言,若选择“分类”策略,额外消耗的时间成本为C1,同时当管理责任人选择“管理”策略时,投放人因主动分类投放会获得一定的经济奖励B。若投放人选择“不分类”策略,当管理责任人选择“管理”策略时,会对投放人的投放行为进行管理,投放人经管理责任人指导后依旧需要花费时间成本C1完成分类投放,但因未主动分类而不能获得经济奖励B;当政府选择“监管”策略且管理责任人选择“管理”策略时,会对投放人的“不分类”行为给予行政处罚F1。另外,当投放人选择“不分类”策略且管理责任人选择“不管理”时,因垃圾混合投放导致未来环境恶化给投放人带来的效用损失为E。

假设3:对于管理责任人,若选择“管理”策略,产生的管理费用为C2,同时向主动分类投放的投放人发放经济奖励B;若选择“不管理”策略,则不需要支出C2和B,但是当政府选择“监管”策略时,不履行管理职责的管理责任人会受到政府的行政处罚F2。另外,政府为支持管理责任人的工作,向其转移支付的管理经费为K。

假设4:对于政府,若选择“监管”策略,产生的监管成本为C3,同时对选择“不分类”策略的投放人和选择“不管理”策略的管理责任人进行行政处罚获得的罚款分别为F1和F2。当生活垃圾被投放人分类投放(主动或经指导后分类投放)时,获得的政绩为R;当生活垃圾被混合投放(投放人选择“不分类”且未得到管理责任人的指导)时,末端处理量增加而使政府额外支出的处理费用为Q。

假设5:投放人选择“分类”策略的概率为x,管理责任人履行管理职责的概率为y,政府监管的概率为z。

根据上述的假设,归纳了表1的参数描述。

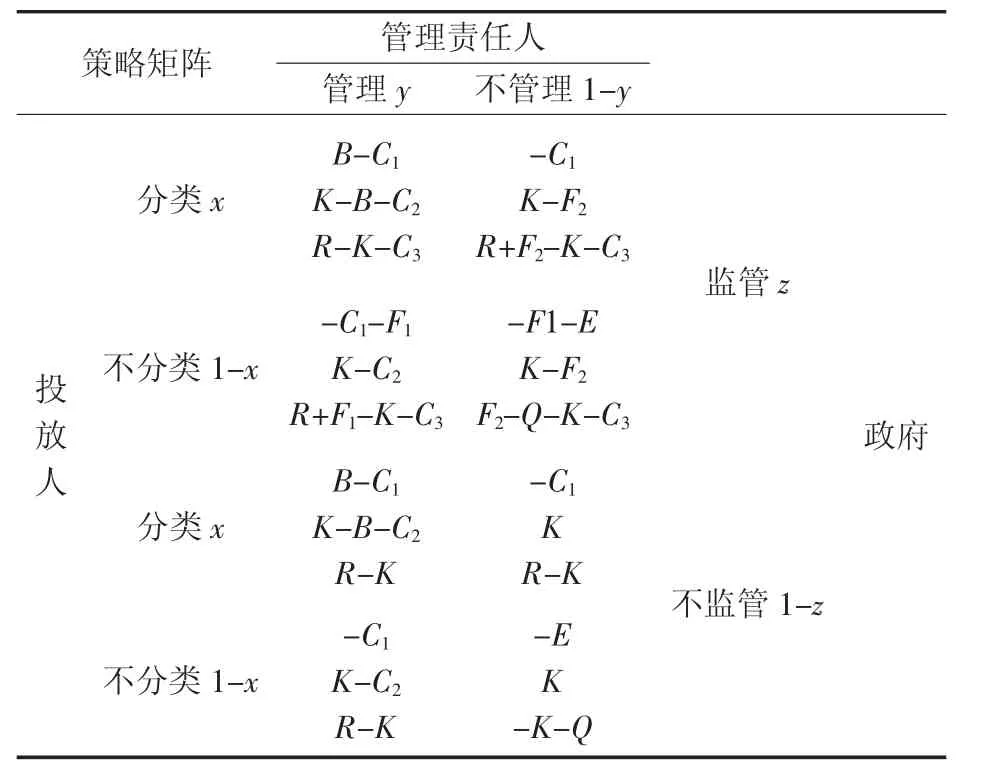

2.2 支付矩阵

根据上述的参数描述及模型假设,可得到表2的支付矩阵。

2.3 三方博弈主体的动态复制方程

假定投放人选择“分类”策略的概率为x,管理责任人履行管理职责的概率为y,政府监管的概率为z,则可通过调整x、y、z,得到混合策略均衡解。信息的不对称性,决定了博弈三方只能通过历史经验确定各方的策略,即动态地调整x、y、z,其表现形态就是演化博弈理论所阐述的动态复制[13]。在博弈过程中,若参与主体选择某一策略的期望收益大于混合策略下收益的均值时,则参与主体会大概率地采用该策略。

表1 投放人、管理责任人、政府三方博弈参数描述

表2 投放人、管理责任人、政府三方博弈支付矩阵

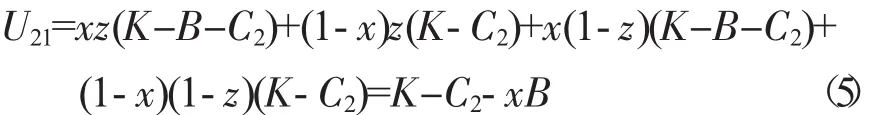

令U11和U12分别表示投放人选择“分类”和“不分类”投放时的期望收益,U21和U22分别表示管理责任人选择“管理”和“不管理”时的期望收益,U31和U32分别表示政府选择“监管”和“不监管”时的期望收益,U1、U2、U3分别表示投放人、管理责任人、政府在混合策略下的平均收益,t表示调整行为策略的时段。

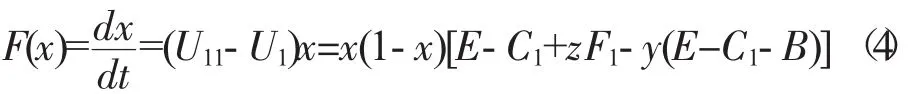

投放人选择“分类”策略的期望收益:

投放人选择“不分类”策略的期望收益:

投放人总的期望收益:

投放人选择“分类”策略时的动态复制方程:

管理责任人选择“管理”策略时的期望收益:

管理责任人选择“不管理”策略时的期望收益:

管理责任人总的期望收益:

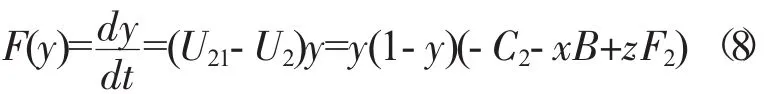

管理责任人选择“管理”策略时的动态复制方程:

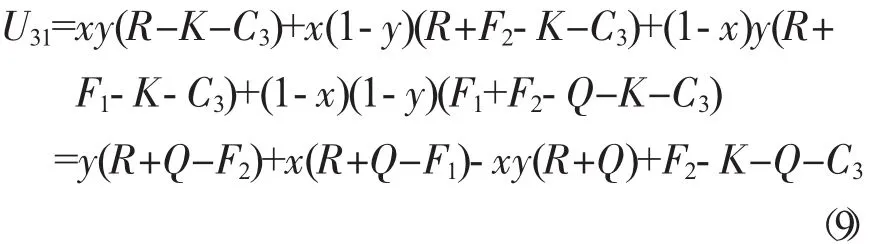

政府选择“监管”策略时的期望收益:

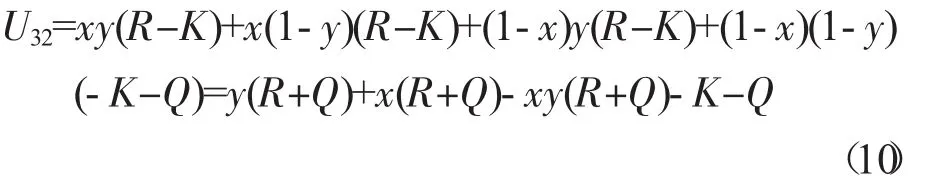

政府对管理责任人不进行监管时的期望收益:

政府总的期望收益:

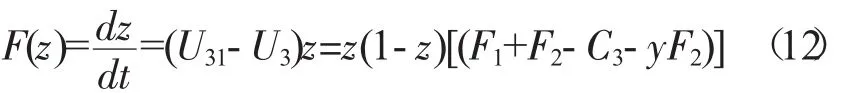

政府监管下的动态复制方程:

3 目标策略下的稳定性演化条件

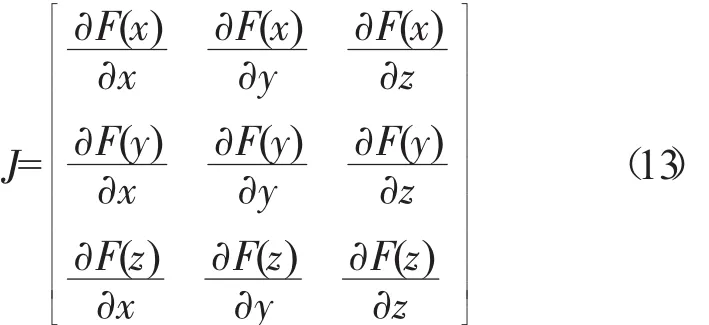

基于Friedman的结论[14],可以通过雅可比矩阵J分析微分方程的稳定性。

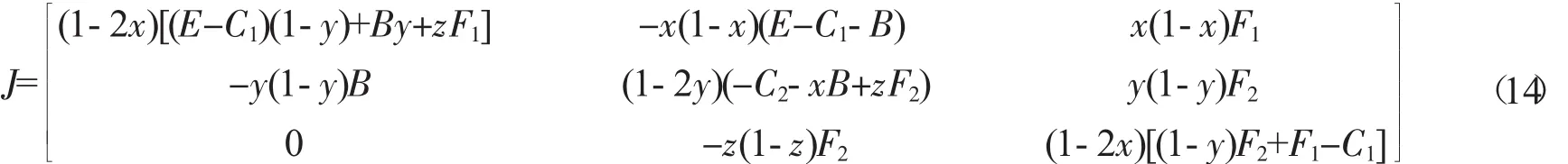

经计算得:

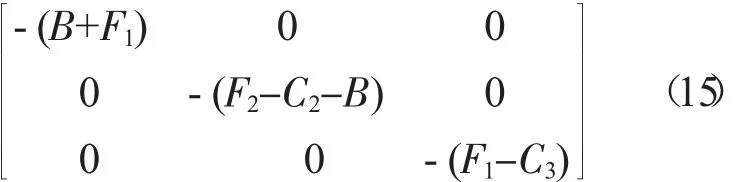

本研究所要讨论的是投放人、管理责任人、政府在生活垃圾分类投放过程中的策略选择问题,因此主要讨论目标策略(分类、管理、监管)的稳定性,将x=y=z=1代入上述的雅克比矩阵,得到目标策略的雅克比矩阵:

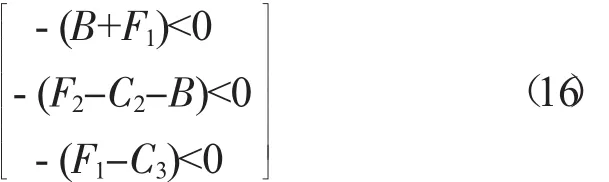

根据李雅谱诺夫第一法,可以通过求解特征根来判定稳定性。目标策略对应的雅克比矩阵的特征根分别为 -(B+F1),-(F2-C2-B),-(F1-C3),故当目标策略为稳定点时,需满足不等式(16)。

由式(16) 可得出结论:(1) 投放人选择“分类”策略获得的经济奖励与选择“不分类”策略受到的行政处罚之和大于零;(2) 管理责任人选择“不管理”策略受到的行政处罚与选择“管理”策略支出总成本的差大于零;(3)政府对投放人“不分类”处以的行政罚款与其监管成本的差大于零,同时成立时,目标策略(分类,管理,监管)具有稳定性。

4 促进生活垃圾分类投放的合理化建议

4.1 政府加大不作为行为的处罚力度

式(16)的第二个及第三个不等式成立,需满足F2-C2-B>0及F1-C3>0。一方面,两不等式成立的基础是F1>0和F2>0,即政府对投放人的混合投放行为及管理责任人的不管理行为给予行政处罚。当前就投放人的混合投放行为附有法律责任的规范性文件仅有《上海市促进生活垃圾分类减量办法(沪府令14号)》 (第32条第3款)和《上海市生活垃圾管理条例》 (第57条第1款),但是随着“强制”分类时代的到来,各地修改或制定的生活垃圾管理规章或条例附带混合投放行为的法律责任将成为普遍趋势。对于管理责任人未履行管理职责对投放行为予以指导,法律并未直接显现法律责任,而是通过间接的方式对管理责任人的不作为给予行政处罚。关于生活垃圾管理的规范性文件基本上都规定了管理责任人未分类驳运的法律责任,例如《上海市生活垃圾管理条例》第58条第2款,管理责任人对投放人的混合投放行为不予指导会造成其后续的未分类驳运,因此就未分类驳运给予行政处罚涵盖了管理责任人不管理行为的行政处罚。另一方面,上述两不等式成立需满足F2>C2+B及F1>C3,即政府对投放人的混合投放行为及管理责任人的不管理行为给予的处罚力度越大,目标策略满足稳定性的概率越大。例如,《上海市促进生活垃圾分类减量办法(沪府令14号)》对管理责任人混合驳运的拒不改正行为的罚款额度区间是1 000~3 000元,而《上海市生活垃圾管理条例》将罚款额度区间调整为500~5 000元。

4.2 降低管理责任人履行管理职责的成本

式(16) 的第二个不等式成立需满足F2>C2+B,即管理责任人履行管理职责时的管理费用C2与向主动分类投放的投放人支付的经济奖励B之和(管理的总成本)越小时,目标策略满足稳定性条件的概率越大。管理费用的支出主要包括开展分类知识宣传和监督投放行为,因此,在减少管理费用方面,可以采取定时定点(减少监督时间)投放生活垃圾、鼓励社区志愿者参与监督投放行为和开展宣传教育工作等措施。在减少对主动分类投放人的经济奖励方面,管理责任人可与回收企业合作,由回收企业支付相应的费用,例如上海市黄浦区的“拾尚包”活动,由回收企业通过线上预约和线下上门回收相结合的方式回收居民的生活垃圾,并给予一定的现金回馈。

4.3 降低政府的监管成本

式(16) 的第三个不等式成立需满足F1>C3,即政府的监管成本越小,目标策略满足稳定性条件的概率越大。政府为降低监管成本可以采取的措施包括以下几个方面:(1) 鼓励行业协会、工会、环保组织积极开展分类的宣传动员,推动生活垃圾分类投放;(2)教育部门将分类投放的相关知识纳入学生课程体系,培养学生分类投放生活垃圾的习惯;(3)媒体应当加强生活垃圾分类知识的普及,增加分类投放的正确率。

4.4 适时调整对主动分类投放行为的经济奖励

式(16) 的第三个不等式F1-C3>0成立时,一定存在F1>0,此时即使B=0,式(16) 中的第一个不等式也依旧成立,且式(16)中的第二个不等式F2-C2-B>0成立的概率增加。因此当政府对投放人的混合投放行为给予行政处罚时,管理责任人则不需要向主动分类投放的投放人给予经济奖励,此时投放人偏好于采取“分类”策略,管理责任人也因节约管理总成本而倾向于采取“管理”策略。但是当前我国除上海外就单位和个人的混合投放行为尚未采取行政处罚措施(即F1=0,当B>0时才能使式(16) 中的第一个不等式成立)。综上,分类投放生活垃圾作为单位和个人的一种新设义务,需要普及过程,不能直接“强制”,在普及阶段为鼓励居民积极参与分类投放,应当给予一定的经济奖励,而当强制分类处于强制阶段时,应当减少对主动分类投放行为的经济奖励。

5 结论

分类投放不仅增加了可回收垃圾的循环利用量,而且减少了末端焚烧或卫生填埋的处理负荷量,因此是生活垃圾治理的必然趋势。本研究通过构建投放人、管理责任人、政府三方的动态演化博弈模型,得出实现目标策略时的稳定性条件,并据此提出合理化建议,以期为政府推进分类投放提供政策参考。本研究的不足在于仅通过构建模型进行了逻辑推导,而未进行实证研究,因此未来可以尝试搜集相关数据,通过实证研究检验上述结论。