我见青山多妩媚

周安庆

清代文人画家张宝(1763 — 1阳2 )笔下的《泛槎图》(六集),系《泛槎图》初集、《续泛槎图》、《续泛槎图三集》、《舣槎图四集》、《漓江泛棹图五集》及《续泛槎图六集》之合称,其中不仅图文内容丰富、雕版刻印精美,而且雅俗兼具、令人赏心悦目像这类具有自传色彩性质的纪游类版画图册,在中国古代绘画史上确实凤毛麟角。在旧时旅行条件较受限制等状况下,人们足不出户每每捧册卧游江山、徘徊往复其间,追寻张宝的生命足迹游目骋怀,莫不心生情致别样的神思遐想。由于迄今人们对之研究不够深入,笔者现据史料对张宝的基本情况及该图册中的诗画情境等作一基本研析。

张宝乃古代画坛上著名旅行家之一

籍贯清代江宁府上元县(今属江苏南京)的张宝,在乾隆二十八年(1763 )四月生于古城金陵一个较为殷实的人家,其字仙槎、梅痴,祖居城南秦淮河畔三山街一带父亲张月樵、母亲汪氏具体情况不详,但张宝称其母为“汪太宜人”,岳父官职为“观察"。而“太宜人”乃明清时期五品官之母或祖母的封号,由此推测张宝同辈或晚辈中在当时很可能有担任过五品官职者张宝平生未入仕途,正史类文献对之很少关注,其生平事略及游踪屐痕主要散见于《泛槎图》各集自述和昔人的一些零散记述等中。

张宝“少喜作画,癖山水”,因为科考失利20岁便“弃举子业”,此后绝意仕途,纵情游览各地名山胜水,驻足于凭今吊古之地,聆听先贤心音,抒发思诉幽情。嘉庆六年(1801)之前,张宝除了涉足江苏一带,还尝踏足皖、赣、楚北等地,“所过名胜,遍访前人遗迹,以次临摹之,画学稍有进益”。

嘉庆十一年(1806 )秋天,张宝开始北上皇都北京,并在此逗留三年,期间经文坛名家法式善引荐,受聘于礼亲王昭梿门下。张宝能诗善画,在与京城名流骚客广泛交游、谈艺中屡番受益,而且积累了不少交际人脉;嘉庆十四年(1809)夏季,张宝应成亲王永瑆之约前往山西,驱车游历赵、晋、秦、韩等地(注:分别指今河北、山西、陕西、河南一带),“遂得望恒峦、登太华、上嵩山”。绕道家乡金陵后“再入都门 (今北京)而返”,途中还“登泰岱观日出”;嘉庆二十三年(1818)初夏,张宝远行中由楚入粤,途经衡阳登临南岳绝顶祝融峰,再乘兴游历岭南罗浮山……在这10余年的游旅生活中,张宝畅睹各地“山水奇胜,寓目难忘,因各绘为图,并识小诗于上”,一时间“名公巨卿,谬加奖励”。随着时间不断积累,别人馈赠的书法诗咏日渐增多。

性情豁达豪迈的张宝,有感于“半生漂泊,宦学无成,只以片长薄技,遨游于学士大夫之门。此其文字之缘,良非偶然也”,遂将根据个人经历创作的13帧图像铭记,于嘉庆二十四年(1819)以《泛槎图》为册(即该图册初集)在羊城(今广东广州)付梓刊行,其中还附有时人的一些书法题咏。第二年张宝又根据途中所见创作的23帧诗画,以《续泛槎图》为册仍在羊城刊成。

道光元年(1821)张宝至羊城刊成图册后,“自珠江还棹,度梅岭(位于今广东、江西交界处),经虔州(今江西赣州),驻洪都(今江西南昌)”。适逢廉使王篑山修竣东湖百花洲,他得以“款留月余,属写《仙瀛图》勒石”。至这年五月才返回金陵家中;道光二年(1822)张宝在家乡愉快地度过60岁生日,六月便赴真州(今江苏镇江)访友、“庽于迎江楼消夏”。这年秋日又游走于皖南佛教圣地九华山等地,然后返回故里;道光三年(1823)春天,张宝携三儿子恩溶从金陵出发,由真州渡江至扬州访友。四月重游苏州灵岩、邓尉两山。五月进入越境(今浙江一带)后先是在杭州吴山避暑数月,遍览西湖之畔名胜古迹。八月前往绍兴,叩访兰亭,拜谒大禹陵。随后探幽天台山、雁荡山,至永嘉寻访南朝山水大诗人谢灵运遗迹,“登(上虞)东山遇杜石樵学使,为题续泛槎图诗跋”。再游青田石门洞,参谒“明初三大家”之一刘基读书堂,闲看瀑泉注流剡溪、括苍(今浙江丽水东南一带),再绕道闽北武夷山后“返棹江西”。尽管此刻三子婚期渐近,但嗜游成癖的张宝竟乐而忘返,遂在友人劝导下先让儿子归里,自己于次年正月初七才返回金陵。

张宝将此番潇洒旅行获得的27帧诗画,再加上所绘故乡金陵山水胜迹图画18帧,拟分别以《续泛槎图三集》《舣槎图四集》为名刊行,但“惜题咏尚少,难以成帙”。无奈之中张宝于道光四年(1824 )春天又访“人文辐辏之区”北京,旧友新朋相见,“无不欣然分册留题”。这年秋天他应邀在津门(今天津)逗留数月,然后返回金陵;次年春天张宝再赴京城,此行“索诗题者甚富”。返程中再登泰山览胜、绕道曲阜拜谒孔子陵……道光五年(1825)《续泛槎图三集》仍在羊城刊成。

张宝早前往返岭南,泛游珠江时便心生向往放棹漓江、一览桂林山水之念,然而却一直未能如愿。道光六年(1826)暮春张宝再赴羊城校刊,第二年《舣槎图四集》在此刊成。这年秋天张宝得知友人叶筠潭廉使升任山西方伯,便借送行之际泛游了风光旖旎的漓江,随后“绕道龙城(今广西柳州)而返”。此时张宝由于年事渐高,从此便不再出门远行了。他将此行创作的12帧诗画整理成《漓江泛棹图五集》,于道光十一年(1831)就近在家乡金陵刊行。

张宝平生用40余年时间载笔神游华夏大地,尽情地领略了苏、浙、皖、赣、闽、湘、楚、粵、桂、鲁、晋、陕、豫、冀、辽等10余省,以及京师一带的山川形势与人文遗迹,“北至铁岭,南游闽、粵,西过咸阳,东穷(天)台、(雁)蕩(山),其间重叠遨游者,屐齿不知几万里矣”。历次旅行之辛苦、劳顿乃至孤寂等,皆为纵情览胜时所安享的宁静、惬意乃至神怡所冲淡或忘却。因至暮年尚有甘、川、滇、黔等省境足迹未涉,张宝内心始终有所不甘,遂将这四个省的著名景点连同未能成行的五台、武当、五指等名山胜迹,绘制成7帧图画。尽管张宝此时陆续积图已达百帧,但仍感意犹未尽,遂又选取以往畅游之处补绘成《虞阳海旭》《紫琅香市》《双山毓秀万水朝宗》3帧。道光十二年(1832 ),这10帧诗画以《续泛槎图六集》为册仍在金陵刊成。

张宝晚年平安归里后,家中“老妇齐眉,诸孙绕膝”,让其尽享天伦之乐。他在金陵愉快地过着颐养天年的悠闲生活,“每遇春花秋月,邀二三知己,逍遥于三山二水之间,遨游于天阙(注:即牛首山)、栖霞(山)之上,赏读随园(注:即清代文坛才子袁枚)先生晚年诗,每有‘老字在心屮之句,觉余心头尚无此字”。志趣相投者时常每隔十天半月便相互邀饮雅集,“敲诗以娱晚景”。张宝还在《补入三十年前自题泛槎小照诗并叙》中感怀:“有妻正室,有子传家。不贪富贵,不恋繁华。生平出处,随意浮槎。逍遥自在,游遍天涯……仆也数十年幞被遨游,内有贞女(注:指张宝次女月姑,因“性至孝”而终生未嫁)代母持家,外有三子各图正业……”可知张宝应有三个儿子、至少两个女儿,每次远行皆无家事拖累。加之擅长吟诗作画,除了有实力的友朋赞助外,鬻画卖艺很可能为其维持外出旅行开支的重要来源之一。但因现存史料缺乏,张宝还有一些生平经历、以及卒年依旧不详,尚知在清人广玉所编、道光五年(1825年)刊行的《盛世良图纪》中,图画便是由其所绘。因此综观张宝毕生经历,誉称之乃清代画坛上的“徐霞客”,愚以为应该并不为过。

《泛槎图》(六集)嚢括了华夏诸多山川胜迹

从清代嘉庆二十四年(1819)到道光十二年(1832),张宝陆续将历次“泛槎”浪迹中经过精选创作的103帧诗画意象,以及当时人们为之作序或题咏的300余书法手笔,悉心钩摹后分别交由羊城、金陵两地刻书坊雕版成册。

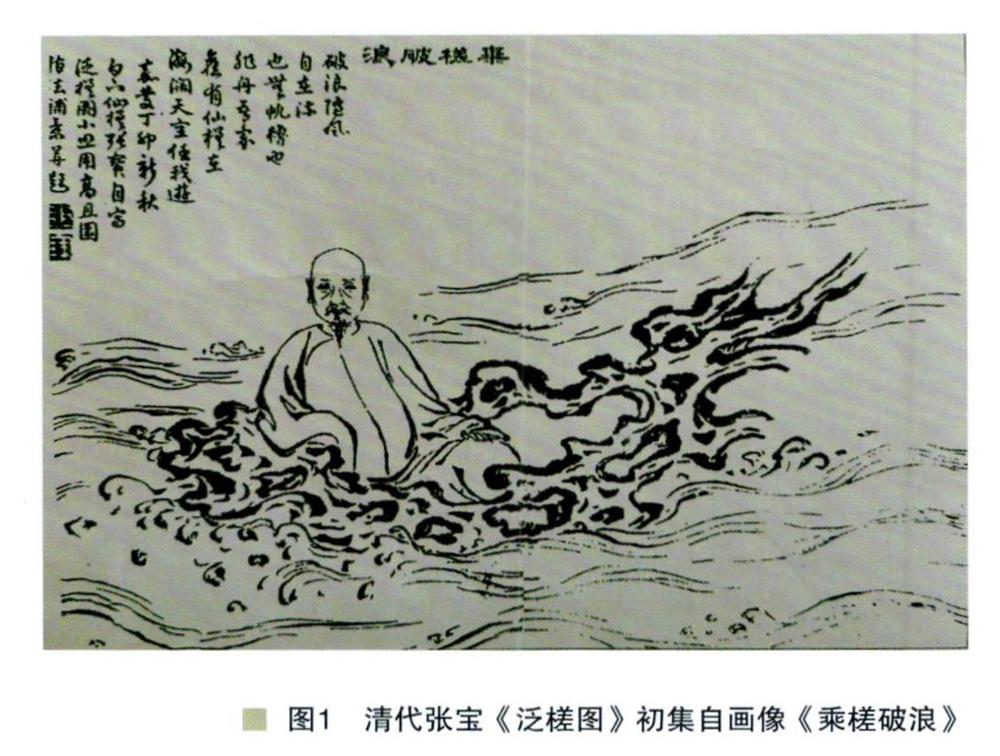

《泛槎图》初集中除了张宝的自画像《乘槎破浪》,其余《秦淮留别》《石城蚤发》《燕子风帆》《瓜洲夜泊》《浮玉观潮》《邗水寻春》《甓湖问津》《清江候闸》《黄河晚渡》《临清阻雨》《卢沟晓骑》《帝城春色》等12幅图画,主要记述了嘉庆十一年(1806)张宝由金陵秦淮河畔家中出发,乘船途经瓜洲、镇江,再沿京杭大運河北上扬州、高邮、清江等地,过黄河后至鲁西北临清,以及到达京城后所见到的各地秀美风光。这些图像表现既具有相对的独立性,内容多由每图题名体现出来(注:以下“类同”),但置于张宝云游行程中便不乏有着某种连续性,即使尚未亲临者从中亦可生发出不少心象与联想。

《续泛槎图》内包括《昆明(湖)聚秀》《盘山叠嶂》《恒峦积雪》《韩岭悲风》《太华晴岚》《龙门激浪》《嵩屏晓翠》《岱峰观日》《大观赏月》《琵琶秋思》《黄鹤晚眺》《洞庭烟棹》《衡嶽开云》《澳门远岛》《罗浮访梅》《扶胥望海》《湘桥仙迹》《腾阁看霞》《匡庐飞瀑》《小姑砥柱》《黄山云海》《虎阜(丘)纳凉》《西湖春泛》等23帧图画,主要记载嘉庆十四年(1809)张宝离开京城后前往冀、晋、陕、豫、楚、湘、粵等地,然后途经赣、皖地返家,以及踏访“人间天堂”苏、杭等地所见景致。他在该图集中畅怀:“余落笔时闭目静思,宛然身至其境”,所有景色“图成俱有八九分相似……以供静养藏修、未远行诸君子之卧游也。”可见其曾得到先贤孟子“独乐乐不如众乐乐”等思想影响!

《续泛槎图三集》收录27图,依秩为《端州采砚》《独秀探奇》《海珠话别》《庾岭忆梅》《八境重登》《仙瀛分韵》《鸠江午泊》《采石阻风》《家园宴乐》《东城赏荷》《萸湾访僧》《九华拜佛》《虹桥修禊》《灵岩望湖》《邓尉香雪》《理安避雨》《海宁观潮》《禹陵谒圣》《兰亭问津》《赤城餐霞》《桃源觅洞》《雁荡寻秋》《龙湫观瀑》《东瓯吊古》《武彝(夷)品茶》《岫云折桂》《瀛海留春》。其中主要反映道光元年(1821)张宝离粤返家、次年于金陵欢度六十生辰后再赴苏、皖两地,以及此后复入京城旅行饱览之心得。唯有《家园宴乐》记写家人为其举行花甲寿辰酒宴之欢悦景况,这亦是张宝人生经历中的一个重要时刻。

《舣槎图四集》共有18帧诗画,按序有《龙江舣槎》《钟阜穿云》《翠微环眺》《隐山听琴》《雨季遇雨》《北极登高》《台城观鱼》《栖霞临碑》《东园小饮》《天印闻歌》《祖堂品泉》《莫愁评画》《茅山参禅》《西楼顾曲》《献花斗奕》《三茅采药》《天阙归樵》《大山庐墓》。其中前17帧定格的是六朝古都金陵名迹,包括句容县(注:当时归江宁府管辖)境内的道教圣地茅山景象,由衷地宣抒了作者心中的桑梓之情,而尾图则再现了金陵牛首山西侧的大山(注:该山东麓有大山寺)之阳张宝父母合葬墓畔景致。原来嘉庆元年(1796)张宝尝在此买地营葬先人,特绘此图藉以再表緬怀养育之恩以及祈盼子孙后代永不忘祖之情愫。该集刊成后张宝原本打算夕阳,风帆出没于烟岛;离奇突兀,各逞其形……”自昭州、阳朔至桂林,二百余里漓江秀色历历在目。这年冬至后五日,张宝曾在桂林客馆绘成一件三丈多长的《漓江泛棹图卷》。本集图画便是据此卷重新改绘而成的,旨在一抒胸臆“以志游踪”。

《续泛槎图六集》内有图10帧:《昆仑演派》《峨眉晴雪》《点苍暮烟》《叠翠朝霞》《五台归云》《武当梦游》《五指擎天》《虞阳海旭》《紫琅香市》《双山毓秀万水朝宗》。至于前7帧图画,张宝“虽未得庐山真面目,曾闻友人话其形势,约略撫其大概,使未了之缘,恍结于尺幅中云尔”。从《泛槎图》(六集)中再除去前述的《乘槎破浪》《家园宴乐》《大山庐墓》,其余93帧图画皆为张宝游访各地山川胜迹之心仪景致与“鸿雪留痕”,大多可归结于中国传统实景山水画范畴。

该图册不愧为清代版画中的上乘之作

《泛槎图》(六集)最终刊行问世,不仅实现了张宝心中倾情追慕的美好夙愿,也使其成为人们闲暇之余安顿心灵的一个精神港湾。从该图册的表现形式来看,毎帧画上均有张宝一首自题诗咏点景畅怀,可谓画中有诗、诗画相融,两者结合得比较完美。这些诗文大多隐含着李白、陆游等前贤遗风,内容或讴歌祖国秀美山川,风土人情,或简言个人行踪、友朋交往等状况,从体例上来看三、四、五、六、七言均有,律诗或绝句等形式不一。如他在《澳门远岛》中吟咏的就是一首三言诗:“登高丘,望远海。且停槎,倚而待。东日出,海门开。盼三山,咫尺来……宴冯夷,歌且舞。蜃无市,飓不风。天与海,青潆潆。九泽重,八蛮会。扬皇灵,正无外。”而在每集图画前后,则刊有当时名公巨卿、学人墨客、僧道隐士乃至妇女稚童等人为之留下的书法手迹,篆、隶、真、行、草诸体兼有,其中还不乏满文书写。

从该图册的创作风格来看,张宝绍承史上南北山水画诸家之艺术精髓,在师自然中求造化,通过目识心记或现场写生,搜尽名山胜水打草稿,往往触笔成趣、画面养眼怡人。在编撰体例和结构上,还受到早前一些绘画图册的作用影响。在具体创作中主要凭借“平远”“高远”或“深远”法构图,远近高低呼应,布景疏密得当,写意与写实法并举,通常以施笔为主、偶作指画,勾勒皴擦自如,浓淡枯湿兼有,艺术风格多样,技法不拘一格。仅从前两集图画款识中便可知晓,除了自画像《乘槎破浪》系借鉴清人高其佩的指墨法外,其余则陆续汲取了从唐代王维至清初蓝瑛等近30位前代名家的笔情墨韵。譬如图写金陵市井繁华的《秦淮留别》系仿元代倪瓒笔意所为,再现镇江焦山观景的《浮玉观潮》乃研习五代郭忠恕《越王宫殿图》之画法,描绘东岳风光的《岱峰观日》为仿宋代范宽技法,登临黄鹤楼览胜的《黄鹤晚眺》借鉴了明人唐子畏《野望图》画意,所绘南岳胜境的《衡嶽开云》则采用了五代巨然笔意。而在表现北岳冬景的《恒峦积雪》中,既汲取前人泼墨法表现天穹,又以线条勾写及大片留白等来凸显苍茫雪山,彼此形成了强烈的视觉对比……

该图册中百余帧图画或雄奇壮阔,或深邃幽美,或如梦似幻,或清旷涤神,或淳朴自然……意象中充溢着不少诗性表达或浓郁的生活气息。张宝将丹青技法与创作意境相结合,使得图画中既蕴含着不少现实主义表现因子,也不乏浪漫主义抒情色彩,所作气韵生动、情味盎然,意境隽永绵长,富有神采魅力,令人心驰神往。从中可窥见张宝驾驭笔墨的厚实功底和不凡的艺术创造力,同时亦映射出不少画家的个性禀赋及行旅感怀。生活于尘喧中的张宝尽管尚难完全摆脱亲情、友情等世俗束缚,但該图册却透析出不少他的内心世界中向往自然、超然脱尘等意念逸气。

值得一提的是,《泛槎图》前四集系出张宝前往羊城特请尚古斋张太占刊成,而后两集则因当时张宝年岁偏大、难以再远赴岭南,遂交予金陵刻坊刘文楷刊行。由于这两人皆为良工,雕刻技法娴熟老到,在相当程度上复原了其中不少书画真迹的笔墨韵致,再为该图册增色添彩,一并使之成为清代版画中的精美佳作。不过遗憾的是,笔者迄今尚未见到当时张宝留下的亲笔字画,若因沧桑变迁缘故而散佚损毁,着实亦倒蛮令人惋惜的!关于该图册的后续版本情况,除了清代光绪六年(1880年)沪上点石斋的石印版本,1988年北京古籍出版社、2012年浙江人民美术出版社以及当年国家图书馆出版社等亦曾相继重刊,均系根据初刻本影印而成。

从其中所蕴藏的价值属性来看,该图册作为清代中国风景名胜版画图籍和书法丛帖(注:当时永煋、翁方纲、包世臣、孙星衍、李兆洛、张维屏、邓廷桢、陶澍、梁章钜等名家学者手笔,几乎让张宝网罗殆遍并收录其中),诗书画印相得益彰,洋洋万言蔚为大观,具有较高的艺术、审美和文献等多重价值。该图册大多较为客观地反映了张宝探访山川名胜所见,以及某些城乡风貌、社会风土乃至市井百态等实际状况,时常给读者以丰富的联想力,并且带来不少欢愉与畅悦,故还具有不菲的欣赏、收藏价值。对于迄今有些已经湮没的历史风貌来说,包括空间形势、景物造型乃至某些装饰元素等,该图册依然有着不少证史意义,或可成为复原特定景观的重要依据之一。至于其中所刊载的各家诗序言题咏,有的既记录了某个时期张宝行影踪迹、交游往来以及他人对之的评价等信息,也为该图册增添了不少文学和艺术等价值,进一步地提高了张宝的个人声誉。

现代文人叶灵凤尝在《张宝的<泛槎图>》中对之赞誉有加,评述“中国各地的名胜古迹,大都被他画入了《泛槎图》中了”。而另一文化学者郑振铎在《中国古代木刻画史略》中亦认为:该图册“刻得相当精,远在《南巡盛典图》之上,因此是有设计有经营的创作,而彼则只是‘但求无过之作也”……笔者认为,张宝在该图册中基本上保持了个人主客观相融的绘画图式等风格特点,昔人对之评价应是比较恰如其分的!在此还值得一提的是,由清代麟庆撰文及汪春泉等人绘图、于道光二十七年(1847)刊竣的《鸿雪因缘图记》(三集)中,虽有多达240帧图记,但撇除其他内容后,所剩山水名胜之作尚不及《泛槎图》(六集)的多,而且张宝比麟庆(1791一1846)年长28岁,据悉尝以《泛槎图》相寄赠、并对麟庆等人产生了不少创作启发。像《鸿雪因缘图记》中的《燕子扬帆》《禹门激浪》等画作,明显地借鉴了张宝所绘的《燕子风帆》《龙门激浪》等图像构置,然比较而言技法则略显逊色……不过客观理性地分析看待,张宝笔下的画面中尽管皆有诗文点景,但却鲜有考证、纪游之类的文字说明,这或是该图册存世的一些不足或缺憾吧?当然,《泛槎图》(六集)中还不乏一些他人应景、应酬类诗文题咏,自身价值并不高,人们对此应予实事求是地正确认识!

《泛槎图》(六集)作为记录清代南京文人张宝平生重要经历、旅行踪迹的自传体画册,其中凝聚了作者数十年坚持不懈的艰辛努力以及所付出的大量心血,比较好地彰显了他的文学才华和艺术成就。五岳归来,三生留证,诗画合璧,寄托情怀,由此构成了张宝比较独特的创作语境,最终奠定了他在清代中国绘画史上的一席之地。该画册自问世后便产生了较大影响力,其中不少图景已成为反映祖国各地秀美山川、人文胜迹的“明信片”,故迄今仍然为世人所津津乐道。“舣槎”休养晚年,岂料漓江之行再度激发兴致,随后又刊行了两册图集。

《漓江泛棹图五集》刊图12帧,即《会仙留迹》《昭州访友》《坝城泛月》《画山观马》《桂林泊棹》《月牙远眺》《风洞寻秋》《仙岩赋诗》《栖霞穿洞》《六洞读碑》《南熏怀古》《龙城话旧》。道光七年(1827 )张宝泛舟漓江、悠游桂林,映入帘前的沿途景致正如其在该图集中所云:“……峭峰森立,千态万状,难以名言;漓水曲折环绕,潆洄其间;莲峰白云,山庄红叶;渔歌唱晚于