砖瓦砚,铭志以能永年

顾旭旦

文房中砚台在收藏门类中历来列于“收藏杂项”,地位似并不突出。但是,进入新世纪以后砚台及砚铭备受瞩目,俨然成为独立于各杂项中的特别门类。而作为砚台中的重要一支——砖瓦砚,则是金石学与砚文化的一次“文会”,嗜砚的文人不仅以砖瓦入砚,还在带有铭文的砖瓦砚上刻下砚铭,在古拙中留下文人的志趣。

以砖瓦蕴蓄人文内涵

记得宋代文人唐庚(子西)的一篇著名的砚铭:

砚与笔墨盖气类也,出处相近、任用宠遇相近也;独寿天不相近。笔之寿以日计、墨之寿以月计、砚之寿以世计,其故何也?其为体也,笔最锐、墨次之。砚钝者也,岂非钝者寿而锐者天乎!其为用也,笔最动、墨次之。砚静者也,岂非静者寿而动者天乎!吾于是而须尽生焉。以钝为体,以静为用。或曰,寿天数也,非动静钝锐所制,借令笔不锐、不动,吾却言与砚久远也。虽然,宁为此勿为彼也。铭曰:不能锐因以钝为体,不能动因以静为用!惟其然,是以能永年!

由此砚铭,也可以联想并触摸到先人的一些宇宙观念以及与之相关的生命体验。砚为器具而实用,继而赏玩、铭记,并于历史长河中传承延续。

历史上,砚台作为文字传播的实用工具延续更迭走过了千百年的时光。在古代,人们信息的交流、记录与存储时刻都离不开砚台的使用。在文房收藏领域,文房用品一般都会经历了一个从实用层面逐渐过渡到赏玩层面的进程。而砚台发展的进程似乎更显错综多方。通常,材质、石品被认为是砚台的内在判断和自然属性,而形制、铭记则是砚台的外在判断和人文属性。当历史车轮行驶入清代中后期,社会普遍的富足使得砚文化无论在内在判断还是外在判断上都进入了一个极端成熟的时期。砚分端、歙,澄泥、红丝等,品类多方;制砚、藏砚、铭砚都成谱系,可谓蔚为大观。而恰在此时,砚文化中 个重要的分支横空出世,即砖瓦砚的出现,成为最能蕴蓄人文内涵的一个砚文化品种。

砖瓦入砚,源于金石学的中兴

追溯起来,砖瓦之为砚起源很早,首先是基于广泛的实用性应用,古砖大朴古拙,具有纪年、吉语、画像的独特内涵和文化历史信息。古砖中汉、晋古砖最为名贵,因其质地细密结实,极适制砚,备受推崇,是其他任何砚未能与之相比,因此具有极高的收藏和研究价值。而瓦当,以汉代为盛,是用以装饰美化和蔽护建筑物檐头的建筑附件,屋檐最前端的 片瓦,瓦面上带有花纹垂挂圆形的挡片为瓦当。瓦当的图案设计优美,字体行云流水,极富变化,有云头纹、几何形纹、饕餮纹、文字纹、动物纹等,为精致的艺术品。所以,砖瓦自古是考究古文字的重要载体,也自然具有了很高的收藏价值。

到了朴学成为最可安身立命的清代,金石文化的书斋趣味的熏陶,使其表面的实用属性自然而然地沉淀为精致文化的样貌。而古砖收藏的兴起得益于清代金石考据学的中兴,金石学始于宋,在清代发展为显学,个中嗜砖者甚众,显赫者有阮元、张廷济、陆增祥、陆心源、端方、僧达受、吴昌硕等。

鉴于古砖的书法,刻画的传统艺术表现形式,近现代的文人雅士有了利用古砖入砚的嗜好,自清乾嘉始,经民国,至现代从未间断。与砚相伴,让文人感触良多。李山甫《古石砚》吟道:“追琢他山石,方圆勺深。抱真唯守墨,求用每虚心。波浪因文起,尘埃为废侵。凭君更研究,何啻值千金。”而特殊的砖瓦因其时代纪年、纹饰吉语、书体文字向人们展现的是其深厚的历史文化内涵以及厚重、朴实的体量感。

晚清金石文化国有一句引用频率很高的格言:道在瓦甓。似乎可以作为那个时代砖瓦砚风行的个形而上的注解,相反清中晚期的砖瓦文字研究取法以及用砖瓦制砚的风尚又是对瓦甓在现实世界中的精彩诠释。经过文人审美趣味的渗化,使其本来具备的朴野品格得到陶冶和提炼,最终让质朴厚重与文雅含畜的品格高度融合统一。这种质、文的强烈反差感和高度的融合感是我们古代两极哲学在人文领域内的再现并成为文人修为、学以致用并加以崇尚标榜的重要原因。

在金石朴学复兴的背景下,清代的砖瓦制砚风靡时,流风所及遍布海内外整个汉文化圈。时至今日,余风不绝,并一度成为文化圈内表现自我高尚趣味的标志,甚而模仿古时遗风:到了“以有无定雅俗”的地步。

铭文,以期“传之久远”

中国传统价值观一直以来将人的生命意义以及人格的延续维系在文字之上,文字和承载文字的一切事物它们存世的终极目标是“传之久远”。金石学的产生、延伸和发展就是基于此种对于文字的心理诉求。

前人有言“一切钟鼎彝器、碑版摩崖文字皆有可观,莫非经传史料”,砖瓦文字亦是如此。砖瓦文字的探究记载也可追溯至两宋,到元明之际更多见于文人诗文,作用多为考校名物兼而证史传经义之不足。

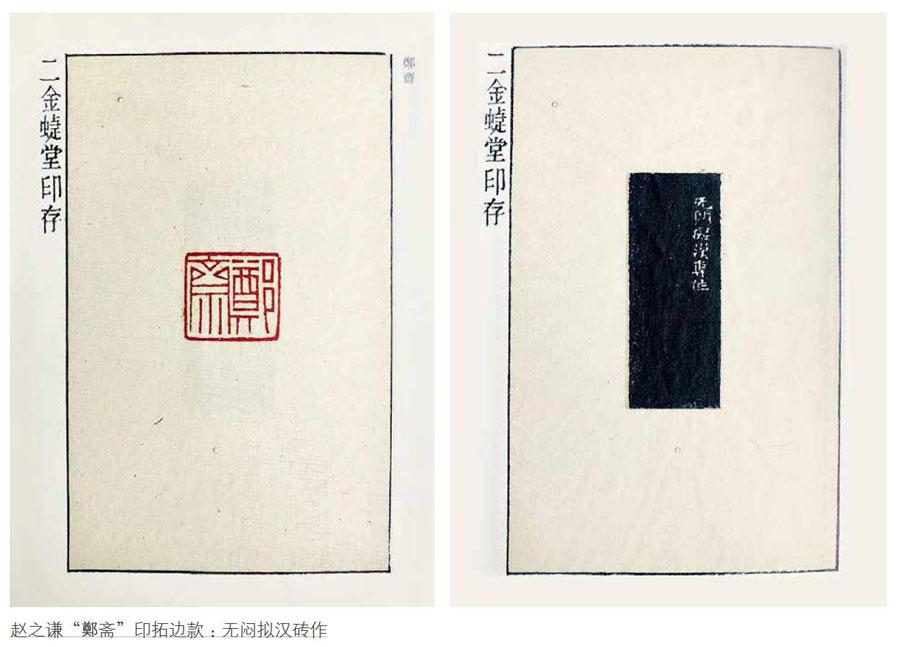

在清代金石学复兴,文字的证经楠史作用更向书法篆刻领域渗透和倾斜。就在龚定盦先生发出“但恨金石南天贫”的慨叹时,影响清代书法篆刻领域半壁江山的西泠八家吸收了古砖瓦文字高简、质朴的典型特征,完成了区域流派风格的定位。

文明的天平并不總是倾斜的,东南历来缺少鼎彝、摩崖,然而汉晋时代整个三吴大地留下了数量惊人的古砖及砖文资料,为金石学的拓展、书法篆刻艺术的创新提供了一个可资借鉴的独特领域与视角。砖瓦砚上常撰有吉语铭文,如富贵吉祥、万岁不败、宜君高官等,反映了古代人精神的愿望和寄托。另外。古砖瓦的铭文就是部中国书法的演变史。历代书法、篆刻家都渴望从铭文中汲取营养,得到启发。

近代书画宗师吴昌硕亦颇喜砖砚,其书斋收藏砖砚甚多,他曾作诗一首:“缶庐长物唯砖砚,古隶分明宜子孙。卖字年来生计拙,商量改作水仙盆。”童衍方先生出版的《宝甓斋集砖铭》一书中收录了他收藏的48方古砖及砚,年代上至西汉,下至清代,以汉晋为多。其中许多古砖已改制成砖砚,尤为可贵。还附录了一些砖拓,其中有清代陈介祺手拓砖铭,十分珍贵。

古人取断砖制成砚,并刻上铭文,置于书桌案头,古色古香,为书房添古气雅韵。而砚之铭记最可赏读,文人雅士每获佳砚,常而雕而琢,赐以嘉铭,以传后世。

也许,砖瓦砚的人文属性与人文背景,就是其独立于实用砚功能而存在于文人案头的实际意义。它涵括了古代文人的生命体验,传递出的是温情的人生观和超脱的宇宙观。

(编辑/雷焕昂)