论当代网络新词语“网红”的演变与使用现状

刘 冰 鑫

(上海师范大学 语言研究所,上海 200234)

随着科学技术的发展,网络成为了沟通的桥梁。一方面,人们通过网络实现与他人的交流;另一方面,媒体通过网络传递信息,打破了时空界限。在接受和传播信息的过程中,衍生出了一系列网络新词语,如“给力”“高富帅”“秒杀”等等,这些词传播速度快,受到网友欢迎。如今,“网红”使用量大,各大网络搜索平台均将“网红”纳入百科词条,浏览量上千万,红遍网络。“网红”由指称人泛化为可以指称走红网络的其他事物,指称范围扩大,语义内涵丰富,拥有广阔的发展空间。

本文将从“网红”的演变、性质、使用现状三个方面展开论述。

一、“网红”的演变

“网红”是“网络红人”的简缩。“网络红人”最早出现于2004年,当时“芙蓉姐姐”的照片在网络上火热传播,无数网友效仿,搜索量大、关注度高,“芙蓉姐姐”因此被戏称为“网络红人”。紧随其后,“凤姐”“犀利哥”“范跑跑”“郭美美”等人,依靠大胆言论或标新立异的行为走红网络,也被网友们冠以“网络红人”的称号,“网络红人”逐渐成为热词。

冯胜利(1996)曾运用韵律构词法的理论来分析汉语韵律词,指出“人类语言中‘最小的能够自由运用的韵律单位’是‘音步’”。“把双音节音步作为汉语最小的、最基本的‘标准音步’,把其它音步形式看做标准音步的‘变体’”,“大于三音节的组合,譬如四音节形式,必然是两个音步(是两个标准韵律词)的组合”[1]。“网络红人”是“网络”和“红人”两个标准韵律词组合。随着使用频率的增加,四音节的形式不利于人们言说,词语冗长,不能简洁地指称事物,影响了该词语的传播。人们在使用过程中提取了“网络红人”中的区别性语素,最终形成“网红”。“网络红人”由两个标准韵律词演变为一个标准韵律词“网红”,符合汉语词语双音化规律,也便于人们记忆、使用。

(一)词性变化

1.“名词”网红。“网红”最初以名词形式出现,指称网络上走红的人,“网红”既可单独使用,也可以在前面加上修饰语,构成“X网红”结构。请看:

(1)利用废弃矿坑发展赛车道的金点子一下子让这里成为网红,为废弃矿坑治理开辟了新路,让沉寂多年的矿坑再度喧嚣起来。(新华网2019-4-20)

(2)流量网红与明星嘉宾的撑场,型男外模与嘻哈歌手的站台,使现场在一波接一波的笑料、互动中走向高潮。(人民网,2017-12-21)

近年来,“网红”又出现了形容词的用法,功能由指称发展为陈述和修饰。

2.形容词“网红”。“网络红人”最初指在网络上受到网友们关注的主播,她们普遍拥有美丽的外表,她们的行为方式、消费模式等,被统一视作“网红”风格。受此影响,“网红”也用来表示“具有网络红人特征的”,是形容词,起陈述作用,常常出现在“程度副词+网红”的格式中,形容对象为人。例如:

(3)杨幂微博9000万发福利!晒两张无脸照,真是很网红了!(搜狐网,2018-8-29)

(4)吴宣仪微博画风太网红,各种炫富晒包。(新浪网,2018-10-30)

此外,“网络红人”具有[+活跃于网络][+受欢迎][+人]的语义特征。“网络红人”简缩为“网红”后,[+受欢迎]的特征特别凸显,原型中[+活跃于网络][+人]的特征被忽略了。所以“网红”可解释为“受欢迎的”,表示事物的性质,起修饰作用,常与名词搭配构成“网红X”结构。例如:

(5)清明自古就是中国传统习俗中最重要的节气之一,由于寒食节与清明节合二为一的关系,一些地方还保留着吃冷食的习惯。每逢清明,北京的民俗小吃“寒食十三绝”及来自南方的“网红青团”便受到消费者追捧。(《北京商报》2019-3-29)

(6)特殊的地理位置和气候条件,给黑龙江带来的冰雪旅游资源不可谓不丰厚,网红景区蜚声海内外。把冰雪旅游作为支柱产业来抓,早已成为全省共识。(《人民日报》2019-5-12)

“X网红”和“网红X”不同。试就“重庆网红”和“网红重庆”进行比较区分。请看:

(7)近日,一则“重庆网红直播捅马蜂窝险丧命”的新闻有点儿“火”。10月4日晚,一男子在网络上直播捅马蜂窝。在短短的几分钟时间内,他被马蜂蜇了37处伤口,陷入昏迷后被送往医院重症监护室(ICU)救治,目前生命体征平稳。(《北京晨报》2016-10-12)

(8)此时到网红重庆来玩,作为重庆土著,小编给你推荐几个在这个季节最有特色的景点,你的重庆之行比别人更有亮点。(光明网,2018-8-23)

例(7)“重庆”是修饰语,“网红”是中心语,组合后指称某位重庆网络红人;例(8)“网红”是形容词,“重庆”是中心语,组合之后指受欢迎的旅游城市——重庆。

(二)语义扩展

1.指网络上受到追捧而流行的人。产生之初的“网红”一般是以网络为依托平台的主播、微商、网店老板。他们长时间活跃于网络,拥有较高知名度。请看:

(9)今年的爆款网红非papi酱莫属,低配版苏菲玛索的颜值和生动形象的表演让她登上了2016第一网红的宝座。(红网综合,2016-7-22)

(10)说到朋友圈微商,90后“网红”周梦晗最富名气,她被曝光留学回国后营造“网红”身份,积累10万粉丝并售卖面膜,同时也发展下线,自称年收入近8位数。(《新京报》2015-5-4)

2.指现实生活中引起大家关注的人。随着用频增加,“网红”不再局限于网络,现实生活中因为某个事件或者某些行为走红的人也可被称作“网红”。例如:

(11)说起浙江辅警,可能会提起这些人:杭州辅警礼为奇塌路拦车,一举成为“全球网红”;嘉兴辅警“哨子哥”杨剑锋,号称是朋友圈最能“吹”的人;衢州90后辅警朱津津勇救落水女子光荣牺牲……(《法制日报》2018-10-30)

(12)这几年,故宫博物院院长单霁翔成为著名网红,他的很多金句在网上广为流传,被誉为“隐藏的段子手”。(《燕赵晚报》2019-4-9)

这两类“网红”都是网上知名,但又有所不同,前类“papi酱”“周梦晗”是有意在网上成红,而后类“辅警”“单霁翔”本身无意成为“网红”,是经他人传播而走红的。

3.指事物。“网红”的“受欢迎”义项凸显,“网红”不仅指备受瞩目的人,还可以指受欢迎的事物。例如:

(13)5月23日,一辆蓝色和银色相间的子弹头列车在青岛帅气登场,未来感十足的外观让这辆高速磁浮试验样车甫一下线,便立刻成为“网红”,收获“粉丝”无数。(新华社,2019-5-31)

(14)喜茶是“网红”,这点不能否认。自面世后,它的门店常常出现“排队爆买”盛况,笔者就曾亲眼所见。但在盛名之下,喜茶似乎难符其实。(《钱江晚报》2019-6-4)

随着“网红”的兴起,又出现了“网红经济”“网红文化”“网红时代”“网红产业”等词,这些词也是指称物的,它们客观反映了网红队伍的壮大和拥有极高的关注度。在网红兴起的时代,这些词也受到官方媒体的亲睐。例如:

(15)网红经济,主要是指在社交媒体上,依托庞大的粉丝群体定向营销,从而将粉丝流量转化为价值、衍生出各种消费市场新商业模式。(《工人日报》2019-10-9)

(16)随着互联网的迅猛发展,互联网形态下的流行文化也逐渐孕育发展,对当代年轻人的生活行为方式、价值观念产生不可忽视的影响。如网文文化、贴吧文化、网红文化、粉丝文化等等,这些独特的流行文化,背后都有孕育它们的大大小小的网络生态圈。(《人民日报》2017-5-2)

4.指处所。随着使用范围的扩大,“网红”的自由度提高,不仅可以指食物,还可以指处所。例如:

(17)近日,到达缙云,询问人们“哪儿是网红”,答案是“胡源乡”。这让人着实有些惊讶:胡源原是个偏远破旧的山乡,几乎少有游客问津,但眼下却摇身一变,成了人气旺地。(《浙江日报》2018-12-11)

(18)利用废弃矿坑发展赛车道的金点子一下子让这里成为网红,为废弃矿坑治理开辟了新路,让沉寂多年的矿坑再度喧嚣起来。(新华网,2019-4-20)

值得注意的是,“网红”由“网络红人”简缩而来,最初是指人的,因此“网红”指人是符合人们心理认知的,不加标记的;而“网红”指称非人事物时往往在词语前面加上领域限定以解释说明,是加标记的。无标记项的组合形式比较简单,出于经济或省力的考虑,无标记项的使用频率高于标记项[2],所以“网红”指称非人事物的用例远少于其指称人的用例。

(三)感情色彩变化

“网红”最初指网络上“芙蓉姐姐”“凤姐”“犀利哥”等一批靠着丑化成名的草根红人。当代“网红”趋向于标签化,人们对“网红”有了统一的认识,即大眼睛、白皮肤、高鼻梁、尖下巴,多为在网上活动的主播和微商。但越来越多的“网红”以简单、粗暴、低俗的手段炒作自己,以出名并获得巨额收入为目的。这些“网红”受到青少年的追捧,无形中也向青少年人群传达了功利化、追求物质享受的思想观念。在这一固有模式的影响下,“网红”带有哗众取宠、审丑的意味,使用时带有消极评注性感情色彩。请看:

(19)“网红”殴打孕妇,空有一副好皮囊,却没有美丽的心灵(百家号,标题,2018-9-13)

(20)最近,网红沈某某在光大银行上海分行门前拍摄的一组大尺度照片在网络上疯传。人们原以为这是光大银行的营销或者炒作,如潮的质疑声涌向光大银行,抨击其策划低俗营销。(《光明日报》2016-7-29)

汉语词语感情色彩义很大程度受到“格雷什姆规律”(Gresham’s Law)的影响。Hugh Rawson(1981)指出,“格雷什姆规律”原本是经济学上的一个概念,即在货币流通过程中,本身没有价值的软钞最终会将自身有价值的硬货挤出流通领域。Rawson认为,语言意义变化也有相似的情况,如果一个词有“好的意义”或“中性的意义”,也有“坏的意义”,那么这种“坏的意义”最终会将“好的意义”排挤出去[3]。例如,英语中gay这个词的本义是“快乐的、轻松的、愉快的”,但后来与“同性恋”产生了联系。渐渐地,人们尽量避免使用gay表示“愉快的”,以免产生不好的联想。如今gay已经专门用来指同性恋,其本义基本不再使用[4]。汉语词语也是如此,如“爪牙”本指勇士,如今专指坏人党羽或帮凶;“明目张胆”本指有胆识,敢作敢为,如今专指无所顾忌,胆大妄为;“勾当”本指办理事情,如今专指做坏事。

汉语词语感情色彩的转移有一定的倾向性,由褒义或中性转为贬义的情况十分常见,而贬义或中性转为褒义的情况则非常少见[5]。但是“网红”非常特殊,其语义色彩是由贬义转向褒义。这是由网络传播速度过快导致的,“网红”出现后,借助互联网络快速传播,使用量迅速增加。渐渐地,“网红”不再是网络文化中的一个边缘群体,它从亚文化现象中脱颖而出,逐渐走进公众视野,成为流行与时尚。人们对“网红”的认识不再只限于是主播的刻板印象,在某个领域有独特的见识和成就的人,也有可能成为网红。如今,“网红”已遍布政治、金融、科学、人文、健康、历史等各个层面。“网红”使用量急剧增加、使用面的扩大,促使其贬义色彩逐渐淡化,又出现了褒义用法。由此看来,词语使用量的大幅增加,可能会改变原有的词语演变倾向。例如:

(21)最近,一张自带颜值与内涵的脸刷遍了微博和朋友圈,他就是新晋政治网红,江湖人称“王外长”——我国现任外交部部长王毅。(人民网,2016-7-22)

(22)格力电器董事长兼总裁董明珠昨天在上海出席“创新设计助力新兴产业发展分会”时不仅调侃自己是“网红”,更表示今后格力不仅要给员工分房,今年还要继续给员工加薪,继续当“网红”。(《北京青年报》2018-9-21)

(23)这位51岁的农民网红名叫黄文胜,在外打工多年后又回到利川。今年3月,他的短视频在网络平台上获得了两千万的点击量。黄文胜说,这段爆款视频的拍摄其实非常简单,就是他一边做农活一边谈人生感悟。(《农民日报》2019-6-10)

“网红”由关注外表向关注内涵转变,这些积极正面的“网红”成为榜样。另外,上文提到“网红”可作形容词,表示“受欢迎的”,所以“网红”修饰物时,一定是褒义。请看:

(24)五谷磨房官方旗舰店8分钟成交突破百万、三只松鼠网红零食大礼包首日累计支付金额超过500万、好利来的网红产品青梅芝士&雪融芝士全天售出超33000枚……(《新快报》2019-6-11)

(25)2009该厂厂房由开发商接手,借鉴北京798艺术区的思路,利用数年时间逐渐将该厂房改造成了一个集工业文明遗址、展览演艺、特色餐饮等功能的情景式体验街区。如今,该街区已成为南宁一个热门的“网红街”。(中国新闻网,2019-3-1)

总地看来,“网红”经历了三个方面的演变。首先,词性上,由名词演变为形容词,功能由指称发展为陈述和修饰;语义——由人而物扩展,其中,人,由自主流行者到被动流行者,物,由物品到处所;由于“网红”高频率使用,感情色彩由贬义到褒贬并存。

二、“网红”的性质

快节奏的时代,人与人之间的交流越来越少,个人的情感难以得到释放和疏导,“网红”常常在网络平台中公开自己的想法和情感。人们内心深处真正需要的东西,如分享、安慰、陪伴,乃至于炫耀,经常在“网红”与网友的直播互动中看到,“网红”与网友双方互动性强,有利于网友们的情感释放。另“网红”在网络上拥有众多粉丝,接近于明星,但又比明星更具亲和力,他们大多是草根出身,出名之前都没有任何的知名度。“网红”通过后期努力而获得成功,网友期待的各种特征都在“网红”身上得以实现,满足了人们的心理需求。

“网红”折射出人们缓解压力、追求美好的文化心理,这些因素促使“网红”受到广大网友的欢迎。“网红”这个词语的发展也具有稳定性、生动性、衍生性的特征。

(一)稳定性

新词语结合社会热点,走红速度快。利用新词语的“新”来吸引人们的关注,具有新鲜感。部分新词语一时兴起而流行,难以保持持久的生命力,最终走向衰落,如“范跑跑”“楼倒倒”“蒜你狠”等词语。“网红”却不然,“芙蓉姐姐”“凤姐”事件后,“网红”受到网友热捧,引发社会关注,一越成为热门话题。与此同时,各大网络或报纸媒体都注意到“网红”的巨大影响力,纷纷进行报道,使用次数居高不下,活跃于人们视野,具有稳定性。

(二)生动性

新词语的流行往往有多种原因,有的是为了填补空白,如“小鲜肉”弥补了表示男性美貌的称谓空白;而“网红”更多的是为了使话语富于生动性,“网红”指称物品时,组合产生出“网红月饼”“网红粽子”“网红青团”等一系列新词语,这些词容易让人产生受欢迎、外观好看的积极联想,且常常作为广告语吸引消费者,迎合了人们的猎奇心理。

(三)衍生性

进入新世纪以后,汉语传播方式和交际手段已经发生了深刻的变化,随着科学技术的迅速发展,尤其是网络交际的大众化和普及化,某些词语在整个网络中被模仿、类推而广为接受,大大加快了语言变化的步伐[6]。“网红”流行,“网黑”的词义也发生了改变。“网黑”本来是“网贷黑名单”的简称,即指因为逾期欠款而被网贷平台的拉黑的人。受“网红”影响,“网黑”的词义延伸,还可指在网络上无底线作秀吸引眼球,为成名而不择手段的人。例如:

(26)现在,网络贷款口子的风控能力也在不断加强。很多人网贷不还成为了网黑。那么,网黑还能申请什么贷款呢?今天,希财君就为广大网黑解决一下这个世纪难题,希望大家能有所收获。(希财新金融,2017-12-13)

(27)近年来,随着社交平台、直播平台、短视频平台的兴起,各类“网红”也如雨后春笋般出现。有些人为了成为“网红”或者为了利益,不惜触碰法律红线。“网红”变“网黑”现象在互联网上已不仅仅是个例。(《法制日报》2018-6-14)

例(26)“网黑”是其的本义,指在网络上贷款逾期不失信而被拉入黑名单的人;例(27)“网黑”与“网红”连用,是指成名触碰道德底线,违反法律的人。

“网黑”新意义的出现也说明了“网红”的强大生命力。“网红”在社会上得到人们的认可,影响范围扩大,影响到其他词语的发展。

三、“网红”的使用现状

(一)使用量

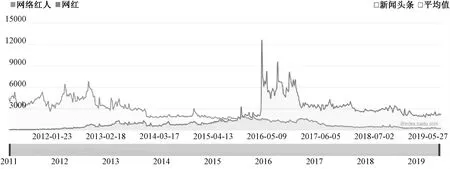

“网红”由“网络红人”简缩而来,两个同义词是不容易同时存在于语言交际中的,这不符合语言交际的经济原则。“网红”凭借韵律优势和指称范围的逐步扩大,使用量增加,渐渐取代了“网络红人”。如图1所示:

图1 2011-2019年“网络红人”与“网红”搜索指数对比图(1)参考百度指数。

由图1可知,2012年以前,“网红”搜索量小,基本上可以忽略不计;2012年至2015年中旬,“网红”的搜索量逐渐增多,但仍少于“网络红人”,两者的搜索差距渐渐缩小;2015年末开始,“网红”的搜索量大幅增加,并在2015年12月2日达到峰值,日搜索量达27443次,同日“网络红人”的搜索量只有1803次,自此,“网红”的搜索量一直远高于“网络红人”,“网络红人”的搜索量日益减少,趋近于零。这说明“网红”已得到人们的认可,同义词“网络红人”逐步退出人们的生活视野。再看“网红”与“网络红人”在各大互联网媒体新闻报道的标题中的使用量如图2所示:

图2 “网红”与“网络红人”媒体指数对比图

由图2可见:“网络红人”受音律制约很少作为标题使用,而“网红”伴随2015年末使用量的增加,标题化程度逐步增高,2017年初有所降低,然后保持持平趋势。在新闻报道中,标题对其所报道内容具有吸引眼球的重要作用,也决定了新闻的关注度或网络点击率。形式上看,“网红”言简意赅,且符合韵律要求;内容上看,“网红”反映了当下引人关注的热门话题,吸引读者。

据分析,“网红”若使用在标题中,内容上还涉及经济、文学、社会、娱乐、影视等多个方面。请看:

(28)网红经济时代:规范第三方消费测评减少法律纠纷(标题,《经济参考报》2019-6-5)

(29)“网红”频出书:是流量变现还是文学情怀?(标题,中国新闻网,2019-6-7)

(30)“大白兔”奶糖成网红 年轻人的情怀到底是什么(标题,《中国青年报》2019-6-6)

可见,“网红”逐步取代“网络红人”,其使用量大,并呈现标题化趋势,适用范围广泛。

(二)语用特点

“网红”最初出现就用来指称人,所以“网红”常常与职业、身份、名称词组合,构成“网红X”同位结构。如:“网红记者”“网红县长”“网红papi酱”等。那么这种用法何时开始流行?在用法上又有什么特点?本文调查统计了人民网收录纸质媒体中2014年至今出现“网红”表人的情况,并从中抽选出“网红X”词语,进行分析对比,得出以下数据(2)统计截至2019年10月17日。:

表1

由上表可知:2015年,“网红”开始出现在官方纸质媒体;2016年,“网红X”用法得到官方纸质媒体的认可并普及,使用量呈现逐年上升趋势,且所占比例始终保持在10%以上。2019年,“网红”所出现的总体数量虽暂未破百,但其中“网红X”却出现17次,所占比例最高,达到17.9%。

“网红X”里的“X”,大致上可以分为三类:1.职业:主播、博主、记者、警察、导游、模特等。2.身份:书记、院长、县长、总监等。3.人名或绰号:杨霞、单霁翔、杀鱼弟、papi酱等。其中,职业类“X”出现次数多,达21次,“网红博主”一词就出现了6次;身份类“X”出现17次;而人名或绰号类“X”较少,出现了8次。这是因为人名或绰号都是专有名词,对象是独一无二的人,指称有限,而职业和身份往往是集体名词,指称某一类人,指称范围大,更容易与“网红”组合。此外,“网红”从网络中产生,“网红”自然更容易与网络相关的的职业搭配使用。

将上述“网红X”在百度网上进行搜索,发现部分“网红X”出现频率极高。请看:

1.网红主播 1740万次 2.网红卖家 1660万次

3.网红明星 1480万次 4.网红模特 1010万次

5.网红电商 1000万次 6.网红记者 789万次

7.网红民警736万次 8.网红专家 729万次

9.网红博主692万次 10.网红店主 644万次

有5个组合出现的次数达到了1000万次以上。这些职业或身份都以女性居多,且多为年轻漂亮的女性,如主播、明星、模特等,这些词可以背称,但很少用于面称,可见“网红”在与“X”搭配和使用上还是有一定的倾向性的。“网红X”涉及各行各业,用法开始泛化,具有生命力,也促进了“网红”的传播与发展。

四、结语

本文从词性、语义和感情色彩三个方面对“网红”的演变进行分析。词性上,“网红”用法灵活,具有名词、形容词两种用法,生动形象,表现力强;语义上,“网红”呈现泛化趋势,既可指人,也可以指物;色彩义上,“网红”的感情色彩逐渐偏向褒义,并常见于严肃的官方新闻报道,在媒体推动下使用量大。

当代信息更新换代快,人们受求新求异心理影响,大部分新词语因网友的一时兴起而流行,难以保持持久的生命力,最终走向衰落。但另一部分新词语扬利除弊,适应了社会发展,日趋规范,得到认可。近年来“网红”使用量大,具有稳定性、生动性、衍生性的特征,组合构成大量“网红X”词语,极具生命力,所以“网红”最终很有可能收录入词典,被汉语普通话所接受。