不同麻醉方式在老年下肢手术中麻醉效果及对术后转归的影响

李莲娣 苗慧 岳文江 赵艳晶 郭玲 于广浩

随着老龄化社会的到来,患有各种重要器官合并症的老年患者日益增多。而随着社会发展,患者对手术的要求也越来越高,不仅要求术中安全舒适,还要求术后镇痛完善及早日进行功能锻炼,这对临床麻醉提出了更高的要求。近年来,神经刺激器定位下的腰丛-坐骨神经阻滞在临床上得到了越来越广泛的应用。该麻醉方式具有操作简单、效果良好且对机体生理功能影响小、血流动力学稳定且无尿潴留等优点,特别适用于高龄、全身情况差、脊柱病变或硬膜外麻醉禁忌或穿刺困难者。现回顾性分析我院在腰丛-坐骨神经麻醉、腰硬联合麻醉和全身麻醉下行下肢手术的伴有重要器官合并症的病例,比较三种麻醉方式的麻醉效果及安全性、对围术期血流动力学的影响,及相关并发症。

1 一般资料与方法

1.1 病例选择

2018年1月—2019年9月间,收集合并有重要器官疾病的行下肢手术的老年患者,ASA III级或以上,年龄≥65岁,共218例,所有患者术前综合评估均符合中华医学会制定的 ICU 收治标准。根据患者的麻醉方式,根据麻醉方式分为组1[腰丛-坐骨神经阻滞麻醉,75例,男37例,女38例,年龄65~74岁,平均(70.17±2.18)岁,ASA评级Ⅲ级56例,Ⅳ级19例,合并肝功减低50例,心功减低25例]、组2[腰硬联合麻醉,70例,男37例,女33例,年龄65~75岁,平均(70.24±2.55)岁,ASA评级Ⅲ级50例,Ⅳ级20例,合并肝功减低44例,心功减低26例]和组3[全身麻醉73例,男36例,女37例,年龄65~75岁,平均(70.38±2.41)岁,ASA评级Ⅲ级50例,Ⅳ级23例,合并肝功减低51例,心功减低22例],三组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 麻醉方法

得到本院伦理委员会同意并签署知情同意书后,根据完成手术的麻醉方式分为三组。腰丛-坐骨神经阻滞组:标记腰丛及坐骨神经阻滞的皮肤进针点并对穿刺点周围皮肤进行消毒铺巾。用1%利多卡因做局麻皮丘,并在穿刺通路进行局部麻醉。在告知患者麻醉操作过程中可能引起下肢肌肉收缩的不适后,应用德国贝朗HNS-12神经刺激仪及21 G绝缘针(100 mm)进行神经阻滞。起始刺激电流为1.0 mA,频率为2 Hz,脉冲时间为0.1 ms。当出现效应肌肉收缩时,表明刺激针头已接近该神经,逐渐减小电流至0.4 mA时若反应仍存留且回抽无血后注入局麻药。用药量:腰丛阻滞0.5%罗哌卡因(含0.05%地塞米松以延长作用时长)30 mL,坐骨神经阻滞20 mL。腰硬联合麻醉:患者侧卧位,于L2-3或L3-4间隙进行穿刺。确定间隙消毒铺巾后,在上下棘突之间做皮丘麻醉并沿穿刺通路做局部麻醉。应用BD硬膜外穿刺套装的硬膜外穿刺针进行穿刺,当穿刺针穿过黄韧带并出现突破感且空气注射无阻力时,置入腰麻针。脑脊液回流充盈针尾且回抽有脑脊液流出后,注入等比重0.4%罗哌卡因2.5 mL,然后置入硬膜外管并固定。全身麻醉组:应用咪达唑仑0.05 mg/kg、依托咪酯0.1 mg/kg、芬太尼3 ~ 4 µg/kg、罗库溴铵1 mg/kg进行全麻诱导。肌松完善后置入喉罩或行气管插管,成功后行机控通气并根据气道压力和呼末CO2浓度调整潮气量和呼吸频率。微量泵持续泵注瑞芬太尼 0.2 µg/(kg·min)和丙泊酚 2 ~ 4 mg/(kg·h)维持麻醉。术中根据血流动力学变化调节泵注速度并根据术中情况间断追加罗库溴铵。

1.3 观察指标

围术期血流动力学变化、术后ICU入住率、治疗满意度及并发症。治疗满意度采用科室自制调查问卷,评价内容包括治疗和护理等两大项,共计10个小项评价内容,总分100分。

1.4 统计学方法

采用SPSS 11.5软件,计数资料用χ2检验,用(n,%)表示。计量资料用()表示,采用t检验和方差分析。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 围术期血流动力学改变

三组麻醉前基础平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)分别为(108.02±10.21)mmHg、(108.53±9.91)mmHg和(106.82±9.43)mmHg,三组比较差异无统计学意义(F=2.019,P=0.091)。麻醉完成时,组1MAP为(103.84±10.31) mmHg,高于组2(83.11±7.92)mmHg(t= 13.508,P=0.000)和组3(82.54±7.82)mmHg (t=14.132,P=0.000)。

2.2 ICU入住率比较

组1、2、3 ICU入住率分别为24.00% (18/75),34.29%(24/70),62.00%(45/73),三组间差异有统计学意义(χ2=23.218,P=0.000)。组间两两比较表示,组3分别与组1、组2间的差异具有统计学意义(χ1,32= 11.309,P=0.001 )、(χ2,32= 10.711,P=0.001)3组分别与1组、2组组间比较均具有统计学意义(P<0.05)。

2.3 治疗满意度比较

组1治疗满意度评分为(95.63±4.77)分,组2为(92.76±7.83)分,组3为(89.27±6.22)分,三组比较差异有统计学意义(F=20.627,P=0.000),组间(t1,2=2.685,P=0.008)、(t1,3=6.552,P=0.000)、(t2,3=2.958,P=0.004)两两比较三组间均具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 并发症比较

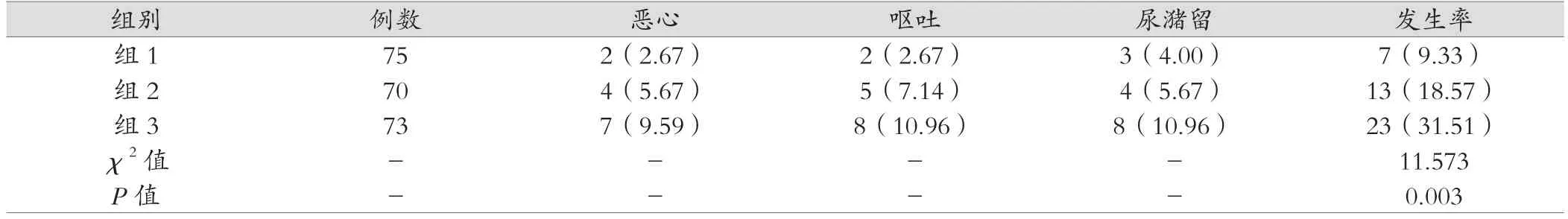

三组并发症比较详见表1,三组间差异有统计学意义(P<0.05)。组1的并发症发生率低于组3(χ21,3= 11.254,P=0.001)。见表1。

3 讨论

伴有重要器官功能障碍的老年患者更易出现血流动力学紊乱,增加围术期心脑意外和麻醉并发症的风险。椎管内麻醉易加重心脑肾等器官缺血。全麻可能会引起呼吸系统和中枢神经系统并发症。因此,选择一种对患者生理功能影响轻微且并发症较少的麻醉方式对此类老年患者是极为必要的。

相较于椎管内麻醉,单侧腰丛-坐骨神经阻滞有明显优势:(1)镇痛完善;(2)单次注药维持时间更长;(3)不影响肋间肌和膈肌的运动功能;(4)无交感神经阻滞作用,因此对血流动力学影响轻微[1];(5)患者在手术期间保持清醒,有利于防止呼吸系统并发症;(6)对实施抗凝治疗的患者相对安全;(7)麻醉禁忌证和并发症相对较小,术后无腰痛和头痛等并发症;(8)无尿潴留等不良反应;(9)术后可以保持一定的活动能力,有助于下肢手术患者的早日功能锻炼[2-4]。

与全身麻醉相比,腰丛-坐骨神经阻滞也有突出优点:(1)不需要用肌肉松弛药和气管内插管;减少了机械通气对患者的生理影响;(2)最明显的优势是其不干扰气道保护机制,可保持最大呼吸量和主动呼吸,能减少腹部和肋间肌作功,通常不引起低氧血症,从而可以明显降低肺部并发症[5];(3)对循环功能影响小,可使患者围术期低血压的发生率降低36.7%[6];(4)术后胃肠功能恢复较早;(5)术后镇痛效果较好。腰丛-神经阻滞麻醉可使深静脉血栓、肺栓塞、肺炎、呼吸抑制发生率降低。

阮侠等人发现腰丛-坐骨神经阻滞复合小剂量静脉麻醉可以安全有效地用于髋关节手术[7]。其他学者也发现腰丛-坐骨神经阻滞在下肢手术中可以提供完善的镇痛且较其他两种麻醉方式并发症更少[8-10]。杨妍蓉、杨显洲推荐将超声引导下腰丛坐骨神经阻滞麻醉应用在老年下肢骨科手术中安全可靠,患者术后苏醒快,对循环系统、呼吸系统影响较小[11-12]。对于接受单侧下肢手术的伴有重要器官功能障碍的老年患者采用单侧腰丛和坐骨神经阻滞是一种安全有效的麻醉方法,不仅围术期血流动力学波动轻微,还可以明显降低ICU入住率和住院时间,麻醉效果好,起效快,且不良情况发生率低,可在临床进行推广。

表1 三组并发症比较[例(%)]

综上所述,对于接受单侧下肢手术的伴有重要器官功能障碍的老年患者采用单侧腰丛和坐骨神经阻滞是一种安全有效的麻醉方法,不仅围术期血流动力学波动轻微,还可以明显降低ICU入住率和住院时间。