微创跗骨窦切口与传统切口治疗跟骨骨折的疗效观察

邹建荣 冯锡光 陈俊柱 张敏 黄明军

跟骨骨折主要是指患者从高处坠落时足跟着地,受直接暴力影响而引发的骨折,是跗骨骨折中最常见的类型之一,其发生率约占60%以上[1]。目前,我国治疗跟骨骨折最常的方式为手术内固定治疗,其中L型切口内固定是临床使用最频繁的固定方式,但随着外科手术的提升和微创治疗方式的发展,跗骨窦切口的内固定方式在临床的运用效果也逐渐得到肯定[2-3]。现选用我科53例跟骨骨折的患者展开研究,比较两种方式的临床应用效果。

1 研究资料和方法

1.1 研究资料

对本院2016年4月—2019年10月收治的53例跟骨骨折的患者展开研究,依据治疗时间的先后顺序和治疗方式的差异将2016年4月—2018年4月的30例实施传统切口治疗的患者划分至对照组,而其余于2018年5月—2019年10月的23例实施微创跗骨窦切口治疗的患者划分至观察组。其中对照组17例男性患者、13例女性患者,年龄在22~56岁,平均(42.26±3.74)岁;而观察组13例男性患者、10例女性患者,年龄在24~65岁,平均(42.05±3.49)岁,本研究已经过医院伦理委员会的审批,两组资料经对比差异无统计学意义(P>0.05),可予以分组。

纳入标准[4]:(1)经临床相关检查确诊为跟骨骨折;(2)患者符合手术治疗的指征;(3)患者已签署相关知情文书,自愿参与本项研究。

筛除标准[5]:(1)经对骨折类型的评估为跟骨SandersIV骨折;(2)患者同时伴有其他部位的骨折。

1.2 方法

对照组采用传统L型切口进行内固定,予以患者硬膜外麻醉成功后,采取侧卧位方式,在外踝上3厘米处做一切口,在跟腱缘和腓骨后缘连线的中点,以120度的角度范围拐至第5跖骨基底1厘米处。全层切开至骨质,锐性分离组织,形成全厚皮瓣,3枚克氏针无牵拉技术分别打入腓骨远端、距骨、骰骨保护皮瓣,暴露患者的骨折端,清除骨折部位的软组织和血肿,直视下复位距下关节平整,骨膜玻璃器或克氏针翘拔恢复跟骨高度,宽度Bohler角及Gissane角,克氏针临时固定(若关节面下塌陷必要时植入人工骨或外加埋头空心钉固定内侧载距突,根据骨折情况)予以患者骨折端复位,C臂透视检查骨折端恢复良好,选用合适的跟骨锁定钢板予以塑型后(苏州欣荣骨科器械有限公司),固定患者的骨折端,最后留置引流管,关闭切口。

观察组采用微创跗骨窦切口内固定。同样予以患者硬膜外麻醉成功后,沿腓骨尖下1~1.5厘米做一切口,切至第4跖骨基底,保持与足底平行,经跗骨窦间隙切开,切开皮肤分离保护好腓骨长短肌腱,同样与对照组一致,分离组织,清除血肿,暴露距下关节及跟骰关节、直视下复位距下关节平整,恢复跟骨高度,宽度Bohler角及Gissane角,用克氏针临时固定,之后采用C臂机确认患者的固定和复位情况,骨膜玻璃器适度剥离皮瓣组织,放置合适的跟骨锁定钢板(苏州欣荣骨科器械有限公司),根据关节面塌陷情况可以适度植入少许人工骨,最后经皮置入锁定螺钉固定,反复利用生理盐水冲洗,关闭切口。

1.3 观察指标

(1)记录所有患者的手术时长和术中出血量,比较两组间的差异。

(2)评估患者的足功能,参考Maryland足功能评分标准对足部的疼痛和功能进行评分,术前后X线显示两组跟骨Gissane角和Bohler角,两组患者治疗前后的差异[6]。

(3)记录所有患者治疗期间不良反应的发生情况,比较两组不良反应发生率的比较。

1.4 数据处理

采用SPSS 23.0统计软件对所得数据进行分析处理,计量资料采用()表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,采用(%)表示,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

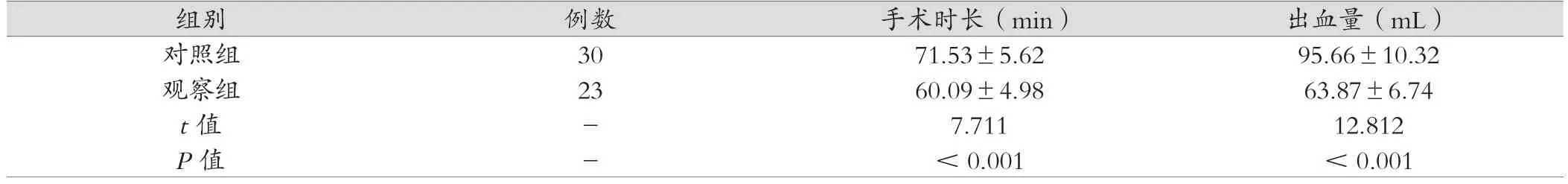

2.1 两组手术时长和术中出血量的比较

观察组手术时长(60.09±4.98)min短于对照组手术时长(71.53±5.62)min,出血量(63.87±6.74)mL少于对照组出血量(95.66±10.32)mL,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

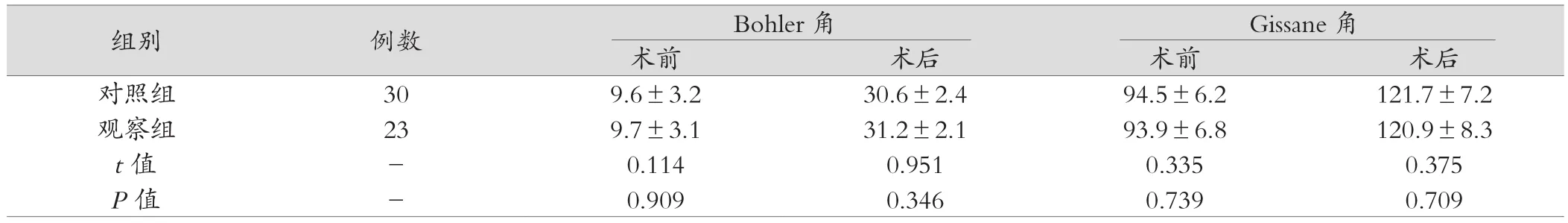

2.2 两组术前和术后Bohler角和Gissane角的比较

手术前对照组和观察组的Bohler角和Gissaner角之间差异无统计学意义(P>0.05),经手术治疗后,两组的Bohler角和Gissaner角均得到改善,较本组治疗前存在差异,但两组术后情况相比,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

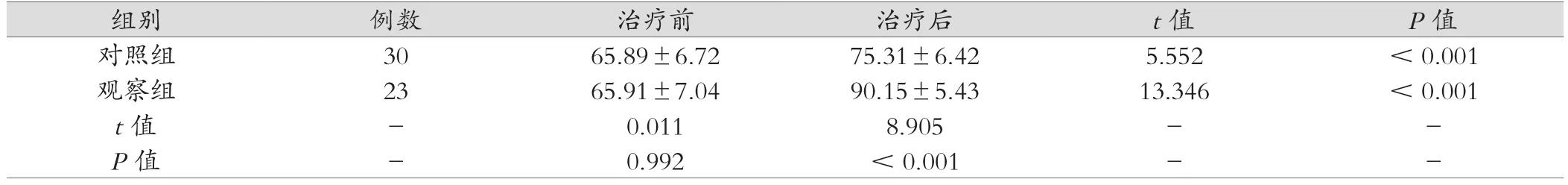

2.3 两组治疗前后足功能的评分比较

观察组治疗后的评分高于对照组治疗后的评分,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表1 两组手术时长和术中出血量的比较()

表1 两组手术时长和术中出血量的比较()

组别 例数 手术时长(min) 出血量(mL)对照组 30 71.53±5.62 95.66±10.32观察组 23 60.09±4.98 63.87±6.74 t值 - 7.711 12.812 P值 - <0.001 <0.001

表2 两组患者术前、术后Bohler角和Gissane角比较[,度]

表2 两组患者术前、术后Bohler角和Gissane角比较[,度]

组别 例数 Bohler角 Gissane角术前 术后 术前 术后对照组 30 9.6±3.2 30.6±2.4 94.5±6.2 121.7±7.2观察组 23 9.7±3.1 31.2±2.1 93.9±6.8 120.9±8.3 t值 - 0.114 0.951 0.335 0.375 P值 - 0.909 0.346 0.739 0.709

表3 两组治疗前后足功能的评分比较(,分)

表3 两组治疗前后足功能的评分比较(,分)

组别 例数 治疗前 治疗后 t值 P值对照组 30 65.89±6.72 75.31±6.42 5.552 <0.001观察组 23 65.91±7.04 90.15±5.43 13.346 <0.001 t值 - 0.011 8.905 - -P值 - 0.992 <0.001 - -

表4 两组治疗后并发症发生率的比较[n(%)]

2.4 两组治疗后并发症发生率的比较

观察组并发症的发生率8.7%低于对照组并发症发生率23.33%,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

跟骨骨折的患者多表现为足跟剧烈疼痛,同时可见足跟处明显的肿胀,严重影响患者行走、上楼等足部功能。而导致跟骨骨折发生的主要原因与高处坠落、挤压伤等暴力事故有关[7]。临床对于此病症的治疗也是结合患者是否发生移位现象而予以不同的治疗的措施,对于出现明显移位的跟骨骨折患者则多采用手术内固定治疗的方式。经研究证明[7],传统的L切口内固定方式具有手术视野开阔的优势,在进行骨折复位和内固定方面效果显著。但随着医疗技术的不断发展,微创入路的治疗方式在临床的运用也愈加广泛[8]。因此本文选取53例跟骨骨折的患者展开研究,比较传统切口和微创跗骨窦切口的临床运用价值。

经本文研究发现,观察组并发症的发生率低于对照组,且术中的出血量少于对照组。其主要原因是传统的L型切口虽然具有视野开阔的优势,但其对软组织的剥离范围较广,所造成的创伤较大,加上在手术过程中对患者足部组织皮瓣长时间的压迫和牵拉,极易导致足部神经受损,继而引发感染等并发症的出现[9]。而微创入路的治疗方式,所产生的手术切口较小,不会对患者足跟外侧的动脉产生损伤,从而避免在手术过程中发生出血量较多的现象,加上跗骨窦附近的血管网密集,血运丰富,在一定程度上有助于促进切口的愈合,降低感染现象的发生[10]。除此以外,有关研究表明,跟骨上方、后部以及后关节面软骨下方的骨密度较大,在此区域实施内固定,可以有效保障内固定的稳定性,整体的治疗效果更加显著[11]。在林烨澎等[12]的研究中可以发现,实施微创跗骨窦切口治疗的患者,其术后的Maryland评分(90±5)分高于采用传统方式治疗的患者术后的Maryland评分(86±4)分,手术时间(60±4)min短于采用传统方式治疗的患者的手术时间(88±5)min,术中出血量(18±6)mL也少于采用传统方式治疗的患者的术中出血量(90±7)mL,对比差异具有统计学意义(P<0.05)。与本文研究结果一致,由此证明微创跗骨窦切口的具有较高的临床运用价值。

综上所述,对跟骨骨折的患者实施微创跗骨窦切口有助于保障内固定的稳定性,缩短患者的治疗时间,减少术后皮肤并发症的发生,促进患者足功能的恢复,临床治疗效果和安全性更加显著。