合作翻译的存在与表现❋

——以《浮生六记》三译本为例

梁林歆

华中科技大学

【提 要】译者间的“合作翻译”是相对于独立翻译而言的一个术语,指两位及两位以上的译者合作将一个国家及其文化的若干相关内容对外翻译成目的语,向目的语国家进行的一项传播活动,如杨宪益与戴乃迭、理雅各与王韬的合译活动。本文首先回顾与分析合译存在的历史事实,从而肯定合译存在的合理性及必要性。在此基础上,笔者以《浮生六记》三个英译本为例,探讨合译与独译的异同,以此强调合译在理论与实践中所具有的双重探索意义。

1.引言

几个世纪以来,人们一直将翻译视为一种非常个人化的行为或活动。然而,随着时代的发展,翻译已不再是个人的独立行为或活动(Paloposki 2016:31)。技术和变化的市场打破了种种藩篱。今天,世界各地的译者可以真正参与到全球性的对话之中,赋予传统的工作方式以新意,并创造新的机遇1。为此,2009年,国际翻译家联盟(FIT)将本年度的翻译日主题定为“携手合作/合作翻译”(Working Together),明确指出“翻译工作者独处一室、苦心孤译的情形已经时日无多”。不论我们是否承认,合作翻译都是一种常见的翻译现象(Liang and Xu 2015;谭莲香、辛红娟2018)。从72名犹太学者合作翻译《圣经·旧约》2、摄摩腾和竺法兰合作翻译《四十二章经》、鸠摩罗什和僧肇合作翻译《金刚经》、徐光启和利玛窦合作翻译《几何原本》到林纾与王寿昌合作翻译《巴黎茶花女遗事》等等,无不印证合译的存在。本文首先回顾与分析合译存在的历史事实,从而肯定合译存在的合理性及必要性。在此基础上,本文以《浮生六记》三个英译本为例,探讨合译与独译的异同,以此强调合译在理论与实践中所具有的双重探索意义。

2.合译的存在

有独必有合。独与合作为一对具有同一意义范畴的绝对反义,能够形成鲜明的对照与映衬,从而突显独与合的差别。独译是译者独立翻译原作品,从初稿、润色至定稿皆由译者独立完成,译者的独立性得以全面体现,而合译是独译引发的新概念、新范畴,作为一种独特的翻译行为,其必要性、发生机制以及译本的存在方式都有其内在动因与外部条件相互支撑与作用。

合译是译者合理性的翻译行为,是原作品以译者共述的方式存在的形式,是不同译者声音趋于融合,甚至“合一”的过程与产物。在合译过程中,不同译者携手翻译同一部作品,共同承担翻译工作。与独译相比,合译的目的同样是为了产生出传受致效、通达的译文。因而,从翻译理论与实践的长远发展出发,独译与合译不应是取消、替代的关系,而应当是和谐共荣、并存共生的关系。

2.1 合译在佛经翻译中的存在

古代翻译活动从肇始至繁荣大多与宗教的发展密不可分,而合译模式的启用使得古代翻译活动能够科学分工,密切合作,从而加快翻译事业兴盛的步伐。例如,新约时代通行的旧约希腊文圣经译本《七十士译本》便是由72名学者彼此分工,互相商量,于72天内完成的翻译工作。他们两人一组,分在36处地方进行翻译,译出36篇彼此极为相近的译文,而后,72名译者集合在一起,对36篇译稿进行比对检查,在定本的措辞上取得一致意见(谭载喜 2004:14)。

再者,在中国古代佛经翻译活动中,合译便贯穿其中,历经东汉、魏晋南北朝至唐宋,时间长达千余年,最初走向是二三人乃至多人的自由组合,而后衍生出译场合作翻译(郑延国1995)。据《宋高僧传》记载,唐代的译场职司多达十余种,如译主、证义、证文、度语、笔受、缀文、参译、刊定、润文、梵呗、监护大使等,其中润文、证义等职又由多人分担(赞宁、范祥雍1987:56-57)。各个司职职责明确,分工清晰但联系紧密,互相牵制。译场翻译过程中,译主、证义、证文等职司研讨经文、审核原文是否有讹误、译文与原文意义是否有出入,从而保证了对原文的准确理解;笔受、缀文、参译、刊定、润文、梵呗等司职,通过校勘、加工润色等多道程序保证了译文表达的纯正流畅,监护大臣为译场的正常运作提供了有效的组织保障(蒋阳建2011:233)。由此可见,古代翻译活动中就已出现合作翻译的形式,这种翻译形式分工细致,组织规范,极大地提高并保证了佛经翻译的质量。

2.2 合译在科技翻译中的存在

明末清初耶稣会教士来华传教,同时传入了近代科学,揭开了科技翻译的序幕,其中中外人士合译难以数计。最为人乐道的是利玛窦与明朝士大夫徐光启携手共译《几何原本》,“由利氏口传,光启笔述”,二人大力合译,三易其稿,于1607年完成前六卷的译本,而后九卷是在250年后由李善兰与伟烈亚力二人合力完成。伟氏在该书序文中写道:“余口之,君(指李善兰)笔之,删芜正讹,反复详审,使其无有疵病,则君之力为多”(袁锦翔1989:53-54)。

除徐光启外,另一代表人物便是李之藻,他与利玛窦合译的著作有《浑盖通宪图说》《圆容较义》《同文算指》(11卷),与葡萄牙人傅泛际合译的有《寰有铨》《名理探》(原名《亚里士多德辩证法概论》)(前10卷)等,涉及天文、地理、数学、物理和医学等十几个自然科学学科领域(谢冰冰2005:51)。其它合译事迹还包括华蘅芳与傅兰雅合译《代数术》《决疑数学》等,与玛高温合译《金石识别》《地学浅释》等;徐寿3与傅兰雅合译《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等;赵元益与傅兰雅合译《儒门医学》《西药大成》等。可以看出,科技翻译的一个显著特点就是采用中外译者合译的翻译模式:在不通外文的情况下,或由外国人口译,中国人笔述;或由外国人笔译,中国人润色;或中外共事合作。

2.3 合译在政治翻译中的存在

《毛泽东选集》英译是合译在政治翻译中的集中体现,为现代的合作翻译树立了典范,其中参加第四卷初译的有徐永煐、程镇球、杨承芳、陈龙、吴景荣、方钜成、于宝榘、郑儒箴、赵一鹤等,为译稿润色的则有钱钟书及外国专家柯弗兰(Frank Coe)和马尼娅(Manya Reiss)等人。中央认为出版《毛泽东选集》第四卷的英译本十分重要,在英译初定稿完成之后,又指派章汉夫组织审定。章汉夫请孟用潜主持审改和定稿工作,参加定稿的有孟用潜、徐永煐、冀朝鼎、唐明照、裘克安、程镇球以及美英专家柯弗兰(Frank Coe)、爱德乐(Sol Adler)、爱泼斯坦(Israel Epstein)和李敦白(Sid Rittenburg)等(程镇球 1993:2;谭莲香、辛红娟 2017:76)。从中可见,《毛泽东选集》英译历经多道翻译程序,组织严密,工序精细,是中外译者集体合作的结果。

无独有偶。《习近平谈治国理政》第二卷的翻译亦是集体翻译的结晶,合译活动由29名多年从事外宣工作的译者组成,其中包括七名定稿人,一名外国改稿专家,还有两名外国专家协助工作,从翻译到出版经历了三审三校,而后又历经十余遍的通读及校对修改4。由此可见,《习近平谈治国理政》第二卷英文版亦是中外译者通力合作的成果。

2.4 合译在文学翻译中的存在

合作翻译的翻译模式对文学翻译也有重要影响,其最典型的例子就是林纾的翻译。林纾不晓外文,却借助口述加笔译的合译模式,即由通晓源语的译者用目的语进行口述,由另一译者用目的语进行记录整理并进行润色的翻译模式,与他人合作翻译介绍了英、美、法、俄、日、西班牙、比利时、挪威、希腊等国一百七十九种小说(马祖毅1981:36),如与王寿昌合译《巴黎茶花女遗事》、与魏易合译《黑奴吁天录》、与严璩合译《伊索寓言》、与曾宗巩合译《三千年艳尸记》、与李世中合译《玉楼花劫》、与陈家麟合译《玑司刺虎记》等。

杨宪益与其夫人戴乃迭的翻译活动是合译在文学翻译中运用的另一最佳范例。他们的合作译介模式贯穿了两人译介生涯的始终,译品达140余种,涵盖古典诗词、传奇、小说、戏曲,现当代小说、诗歌、散文、戏剧,文学史及文学理论等众多门类,主要译作有《红楼梦》《史记选》《鲁迅四卷选集》等(付文慧2011:16)。作家杨苡曾这样描述杨宪益夫妇在译室辛勤工作的情状:“他们是一个人对着书不停地打着字,一个人不停地念着,有时两人各自坐在书桌前埋头写着,有时他们又拿着书本严肃地讨论。初稿出来后,两人反复研究推敲、修改、辩论,往往反复多次,最后由乃迭打出定稿”(袁锦翔 1989:55)。

综上所述,合译是有源可溯,在翻译史上有着悠久的传统,并且影响深远,贡献巨大,多部合译作品开创第一,如李善兰与艾约瑟合译的《重学》20卷第一次将牛顿三大定律等近代物理学介绍至中国,徐建寅与傅兰雅合译的《化学分原》为中国最早问世的有关实用化学工艺和分析化学的译作。

3.从独译看合译的合理性及必要性

3.1 独译的势单力薄与合译的合众之力

一本书,一本字典,一支笔,一张纸还有灯下孤独的身影,或苦思冥想,或奋笔疾书——这也许是大多数人对译者工作的最鲜明生动的写照(谢天振2009:4)。事实上,大多数翻译工作者确实以独译这样的方式进行翻译。独译往往是译者简单自在、形单影只的翻译行为或活动,仅凭一己之力完成,而合译则通常凝聚多位译者的汗水,是译者的一种集体行为,需要分工合作、互补统筹。合译各方各发挥其所精通语言的优势,互相合作,各取所需,各展所长,共同协作,以完成文化的交流融通(刘立壹2012:89)。合译的成果是他们智慧与才能的结晶,能力与信任的融合。相比独译的势单力薄,合译的合众之力更能确保译文的准确性。因而,在 The Letter of Aristeas(《阿里斯狄亚书简》)5的作者看来,惟有合译为上,其它任何形式的翻译都会产生不准确的译文(谭载喜2004:14)。

3.2 独译的单向译介与合译的双向译介

长期以来,翻译界一直有一个约定俗成的指导性原则,那就是翻译实践一般应该从外语译入母语,而不是反其道而行之(施佳胜2012:93)。因而,“顺向翻译(direct translation)”被认为是“自然”(natural)顺序,或者“正常”(normal)方向,也是由国际翻译协会(ITA)和联合国教科文组织(UNESCO)所提倡和推荐的方向(张京鱼、薛常明2006:113;Hatim 2013:176)。在中国文化走出去的新形势下,不论是本土译者,抑或域外译者的独译活动都规避不了逆向翻译或单向译介所带来的困扰。合译,尤其是中外合译,在改变旧的以单向译介为主的文化交流模式基础上,更加关注中外文化之间的平等双向交流,合理避免逆向翻译及单向译介所带来的弊端。一方面,在表达上,中外译者的合译过程更能把握原文总体基调,确保存真度,构建传受双方对话基础;另一方面,在接受上,中外译者的合译过程更能关注译语表达习惯,保证流畅度,建立传受双方情感认同。

3.3 独译的活跃存在与合译的低调出场

由于翻译,特别是文学翻译,经常被看作译者的一种个人行为,加之合译现象在中西翻译史上的低调存在,甚至时而“缺场”,因而独译成为中西翻译史上翻译方式的主流。合译由于被冠以抢译的代名词等原因而遭遇怀疑或反对,成为翻译研究的短板。据相关检索,国内对合译进行研究的文献仅70余篇,这与合译在翻译史上的地位和重要性不相匹配。总体而言,独译研究与合译研究相比悬殊,译界对合译研究的忽视无疑给翻译理论与实践的完善带来无形的阻隔,更给世界和平交流与合作增添有形的障碍。当前,对外译介中国传统文化,推动优秀作品走出去,传播中国精神、展示中国魅力,成为越来越多文艺工作者的自觉。于是,合译这种翻译模式被重新提上议事日程,必将为对外交流起到积极的促进作用。中国外文出版发行事业局原副局长兼总编辑黄友义指出,中外译家合作的翻译模式应该引起翻译学界的关注,因为这种模式可以最大程度的发挥中外专家的语言与文化特长,使他们在翻译过程中密切合作与磋商,为优秀译文的产生做出贡献6。

4.合译在译本中的表现

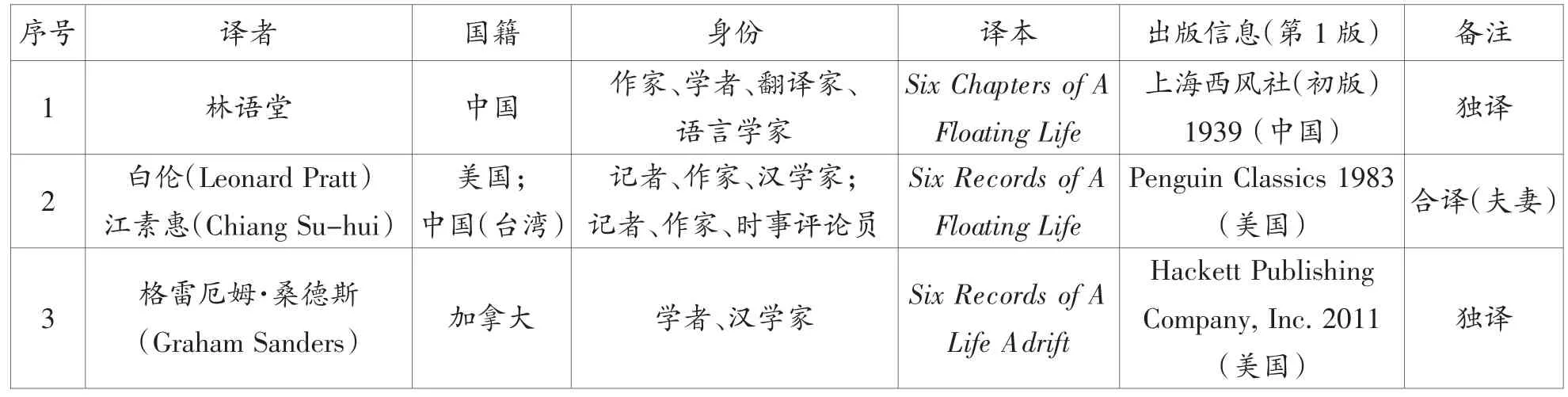

笔者之所以选择《浮生六记》英译本作为研究对象,主要原因在于《浮生六记》三个英文全译本分别是由中国译者独译、中外译者合译和外国译者独译完成的,具体请见表1。由于译注是翻译过程中的重要一环,同翻译文本是肩并肩的关系,因而,译注是文学翻译的必要手段(魏家海2017a:121;王振平2015:71)。通过三个译本中有关注释方式及原则的对比研究,可以发现:

4.1 注释方式

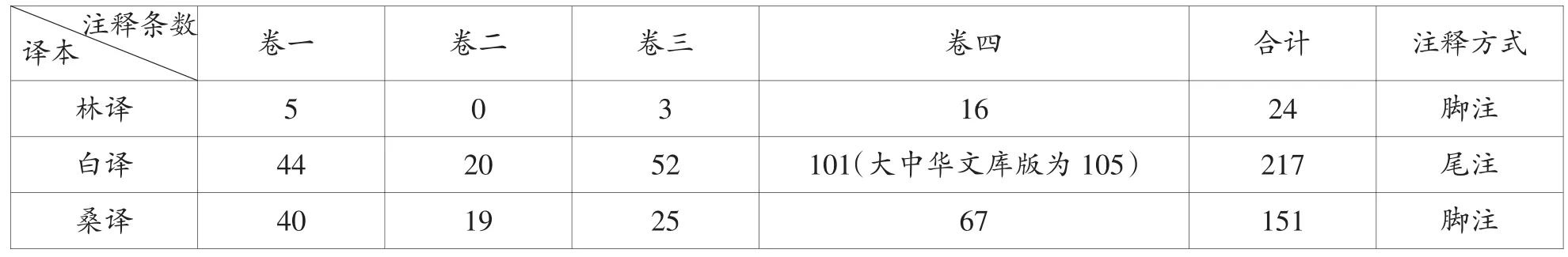

在注释方式上,《浮生六记》三译本的注释方式分为脚注和尾注,两个独译本皆采用脚注方式进行注释,而合译本采用尾注的方式进行注释。在注释条数上,林译本使用脚注条数为24条,白译本使用尾注条数为217条,桑译本使用脚注条数为151条。在注释详略上,林译本的每条注释字数大致维持在30字以内,共有17条,占比71%,31字至60字以内的注释仅有7条,占比29%,61字以上的注释在林译本中未曾出现;白译本的每条注释字数大致也保持在30字以内,共有154条,占比71%,31至60字以内的注释为39条,占比18%,61字以上的注释为24条,占比11%;桑译本的每条注释字数基大体处于31至60字以内,共有61条,占比40%,30字以内的注释为48条,占比32%,61字以上的注释为42条,占比28%。具体见表 2、表 3。

表1 《浮生六记》三个英文全译本情况一览

表2 《浮生六记》三译本注释条数及方式一览

表3 《浮生六记》三译本注释详略长短情况

从以上数据可见,林译本使用注释数量最少,这一方面归因于林语堂的文化身份,即对中国语言与文化的熟稔从而使译本较少从目的语读者角度出发增添文化背景信息,另一方面归因于林语堂的翻译态度,在林译本的后记中,林语堂写道,“素好浮生六记,发愿译成译文,使世人略知中国一对夫妇之恬淡可爱生活”。从此句可以看出,林语堂翻译《浮生六记》是出于个人喜好,使目的语读者“略知”沈复夫妇的日常生活。相比林译本而言,白译本与桑译本都使用了数量可观的注释,而白译本使用的注释数量最多。

4.2 注释原则

在注释原则上,《浮生六记》三译本的注释原则不尽相同,有详有略,长短不一,但总体上可归纳为以下三点。

第一,适当性原则。通常而言,脚注简洁明了,尾注详细明白。因为脚注过多不但会破坏文章的节奏和韵律,而且故事的沁入性也会被破坏;相较而言,尾注既不干扰读者阅读过程,又可使译者在正文后畅怀挥笔,因而,对脚注的排斥已成为西方翻译家的普遍心态(花萌2017)。从三译本的注释情况看,桑译本使用大量脚注,且脚注内容较为详细,有时超过正文篇幅。如:

原文:惜乎兰亭禹陵未能一到,至今以为憾。(林语堂1939:200)

林译:Unfortunately I was not able to visit the Orchid Pavilion and Emperor Yu’s Tomb,a sin of omission which I very much regret to this day.

脚注:Made famous by Wang Hsichih’s essay.---Tr.(林语堂 1939:201)

白译:It is a pity that I was not able to visit the Orchid Pavilion or Yu’s Tomb,and I regret it to this day.(Pratt 1983:102)

尾注:The Orchid Pavilion lies in the Shanyin area,and was made famous in a poem by Wang His-chih of the Eastern Chin Dynasty(317-420).Yu’s Tomb is also near Shanyin,and is supposedly the tomb of the king who is reputed to have founded China’s first dynasty,the Hsia,in 2205 B.C.(Pratt&Chiang 1983:157)

桑译:Unfortunately,I never made it to Orchid Pavilion nor Yu’s Tomb,which I regret to this day.(Sanders 2011:86)

脚注:Orchid Pavilion (Lanting)was southwest of Shanyin at the foot of Orchid Isle Mountain(Lanzhushan).In 353,during the Eastern Jin dynasty,a renowned calligrapher by the name of Wang Xizhi (303-361)gathered with friends and associates to enjoy the scenery,drink wine,and write poetry at the pavilion.Wang Xizhi wrote the preface for the resulting collection of poetry in his own hand and it became the most famous and widely copied piece of calligraphy in Chinese history.Yu’s Tomb was the reputed burial site of Great Yu,the mythical founder of China’s ancient Xia dynasty(2100-1600 BCE).(Sanders 2011:86)

从上例可看出,林译对兰亭的脚注仅使用6个单词,以“Tr.”为标志,简介兰亭因何而出名,未对禹陵进行注释。添加的脚注中出现人名“王羲之”,对目的语读者而言,这个人名是相当陌生的。林译虽然对兰亭进行了注释,但对人名未作进一步阐发,从而又给读者增加了理解的障碍。白译对兰亭和禹陵的尾注共使用52个单词,其中对兰亭的地理位置及出名原因给予了介绍,较林译本更为充分具体。桑译对兰亭和禹陵的脚注共使用99个单词,对兰亭因何出名进行了更为详细的陈述,较林译本和白译本更为翔实。然而,如此之多的内容放置脚注处,虽给读者排除理解的困难,但使读者对译文的理解(含时间和精力)较多地放在脚注之处,分散读者的注意力,从而打断读者阅读的连续感。整体上,注释应注意适度、适量,点到为主,该注释的地方应从目的语读者角度进行解释,照顾读者的需要,力求清晰到位,而且脚注相比于尾注更要适量,“不可阐发过度,否则有喧宾夺主之嫌”(魏家海 2017b:121)。

第二,明确性原则。译者在翻译之前需确定译文的读者群体,并针对读者的层次水平确定注释方式。《浮生六记》三译本基本针对普通读者,因而注释语言应通俗易懂,注重中国文化的独特之处。而且,注释是译者为读者服务的翻译宗旨的一种具体体现(姚望、姚君伟2013:73)。只要出现丝毫可能会阻碍读者理解故事情节的环节,译者都需毫不犹豫地现身说法,指点帮助,为读者解惑(李德超、王克非 2011:83)。如:

原文:芸窘而强解曰:“夫粪人家皆有之,要在食与不食之别耳……”(林语堂1939:42)

林译:Yun was embarrassed and tried to explain it away by saying:“Of course there is refuse in every home;the only difference is whether one eats it or not… ”(林语堂 1939:43)

白译:Yun was embarrassed and quickly explained.‘There is dung in every house.The only question is whether one eats it…’(Pratt 1983:39)

尾注:Readers who feel the discussion is becoming offensive are correct;it is the same in Chinese.The only explanation is that both Shen Fu and Yun were still quite young at this point,and that Chinese society is more comfortable with the subject of defecation than Western society;it enters into serious writings from Confucious to Mao.(Pratt&Chiang 1983:152)

桑译:Yun was embarrassed and tried to explain,“You can find dung in every household.The important distinction lies in whether one eats it or not…”(Sanders 2011:19)

从上例可见,原文体现的是芸因喜食臭乳腐与虾卤瓜而与沈复发生斗嘴的一席话语。白译本较其它两个译本更注重注释的使用,对于目的语读者难以理解的文化背景之处,进行了说明。通过尾注,白译本直接表达了对译文的理解和看法,“从而建构起自己相对独立的文化态度与译者身份,不仅如此,也证明了自己的存在,而非仅仅是原作者的一个传声筒(姚望、姚君伟2013:75-76)。

第三,针对性原则。注释应直接针对明显的中外差异、具有浓厚的文化背景和重点难点之处,体现针对性,切忌漫无目的、盲目随性的进行注释。如Newmark认为,译者碰到以下三种情况需为译文加注:一是解释原文与译文文化的差异,二是解释与文章主旨相关的一些技术性问题,三是解释意义多变的词语(李德超、王克非2011:77-78)。从三译本的注释情况看,白译本更多地出于文化与语言上的考虑对译文进行尾注。如:

原文:余夫妇乔寓扬州时,曾仿此法。屋仅两椽,上下卧房,厨灶,客座皆越绝,而绰然有余。(林语堂1939:96)

林译:When my wife and I were staying at Yangchow,we lived in a house of only two beams,but the two bedrooms,the kitchen and the parlour were all arranged in this method,with an exquisite effect and great saving of space.(林语堂 1939:97)

白译:When Yun and I were living in Yangchou we arranged our house in this fashion.Though the house had only two spans,we divided it into two bedrooms,a kitchen,and a living room,and still had plenty of space left over.(Pratt&Chiang 1983:61)

尾注:A traditional Chinese building is not constructed of heavily walled rooms like traditional Western buildings.Itconsists,rather,ofheavily timbered sections of framework joined one toanother,from which lightly constructed wallsare hung.Itisthese sectionsof framework that we have translated as ‘spans’,following Gernet and Wright(Jacques Gernet,Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion,1250-1276,trans.H.M.Wright,Stanford University Press,1962).The exact size of a‘span’is indeterminate.(Pratt&Chiang 1983:153)

桑译:When Yun and I were staying in Yangzhou together,we used this method once.Our house only had two rooms,but we managed to make an upper and lower bedroom,a kitchen and a sitting room,all neatly laid out with generous proportions.(Sanders 2011:41-42)

从上例可看出,只有白译对原文中的“两椽”进行了注释。椽是中国传统建筑,又称椽子,是密排桁上,与桁正交,直接承受望板及其上屋面的重量的构件。林译本将其译为“beams”,桑译本将其译为“rooms”均未翻译出“椽”的本义,并且未添加任何注释,而白译本译为“spans”,添加注释进行说明,注释处又援引相关佐证,以此证明译文来源的可靠性,足见白译的严谨性,这样的译文更能促进读者对原文的欣赏与理解。

综上所述,在注释方式与原则上,合译本采用尾注的方式对译文进行了较为详实充分的补充说明,能够准确体会原文主旨意图和词语含义,注重读者的深度阅读,注释详略长短整体也适中。此外,相对于简单或冗长的脚注而言,尾注更不易打断读者的阅读进程,能让读者获得更为流畅与持续的沉浸式阅读体验。

5.结语

纵观中外古今,合译是翻译活动中司空见惯的现象,然而,长期以来,由于种种原因,鲜有学者关注合译现象,对合译理论与实践展开深入探讨。在理论层面上,合译与独译是一对统一概念,是翻译活动所固有的两种模式,均是对已有翻译现象的理论概况。在实践层面上,合译的提出可为译者的实践提供理论支撑,尤其适用于中外译者合集体的力量与智慧于一体去竭力靠近原作与目的语读者。时至当下,中西合璧的翻译合作比较盛行,合译者利用各自的母语优势(有时其中一名译者甚至不太精通中文),既能全面理解作品的内涵和意境,又能使英译文的表达流畅地道,尽量避免了减损原作的艺术特色(王颖冲、王克非2013:120)。总之,笔者借此文抛砖引玉,希冀有更多的学者进行该领域的研究,从而对合译产生更为清晰的理解与认识。

注释:

1参见https://www.altalang.com/beyond-words/2009/07/16/2009-translation-day-theme-working-together/和http://www.tac-online.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=557&id=937。

2西方翻译史上最早开启“合作翻译”先河的是来自The Letter of Aristeas(《阿里斯狄亚书简》)中记载的一段合译活动,而并非源于《圣经·旧约》的《七十二子希腊文本》(Fournel and Zancarini 2017:74)。

3徐寿是第一个在Nature发文的中国人,该文题为“声学在中国”,以实验为根据,推翻了著名物理学家约翰·丁铎尔在声学中的定论,纠正了伯努利定律。参见https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=f490c020f02337 10c9bcc552&fr=qingtian&lemmaId=3672479。

4 参见http://www.chinanews.com/gn/2017/11-21/8382118.shtml。

5公元前二世纪的《阿里斯狄亚书简》是现存最早提及亚历山大图书馆的西方典籍,是对圣经翻译所遵循的标准的最早阐述。

6参见http://politics.people.com.cn/n1/2016/1129/c1026-28 910597.html。