可视化磁力导航髓内钉联合捆绑带治疗股骨干骨折的效果

陈军辉

(漯河市郾城区中医院骨科,河南 漯河 462300)

股骨干骨折多由暴力损伤造成,需行内固定手术,以尽可能降低膝关节功能损伤、恢复肢体功能[1]。随着微创理念、生物学固定在骨科的深入研究,髓内钉内固定已成为治疗股骨干骨折的首选手段,其在减少旋转移位、稳定应力分布等方面优势显著。但随着传统髓内钉内固定的广泛应用,暴露出远端锁钉一次成功率低的不足,可导致反复多次钻孔,并使松动断钉风险显著增加[2]。据报道[3],传统髓内钉内固定远端锁钉一次成功率仅36%左右。可视化磁力导航髓内钉为传统髓内钉的改进,定位准确,有效提高了远端锁钉成功率。同时,联合捆绑带固定,可增加固定稳定性,减少松动等并发症,促进骨愈合。笔者采用可视化磁力导航髓内钉联合捆绑带治疗股骨干骨折患者30例,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年2月至2019年1月漯河市郾城区中医院收治的股骨干骨折患者60例,根据治疗方案不同分为对照组与观察组,每组30例。对照组女14例,男16例;年龄30~76岁,平均(55.68±8.75)岁;AO分型:32-A型14例,32-B型13例,32-C型3例;伤后至手术时间7~19 h,平均(13.39±2.28)h;损伤原因为车祸伤11例,砸伤9例,坠落伤7例,跌倒伤1例,其他2例。观察组女13例,男17例;年龄30~77岁,平均(56.14±9.36)岁;AO分型为32-A型15例,32-B型13例,32-C型2例;伤后至手术时间7~20 h,平均(13.75±2.41)h;损伤原因为车祸伤12例,砸伤9例,坠落伤8例,其他1例。2组患者的年龄、性别、损伤原因、伤后至手术时间、AO分型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:1)均经X线检查确诊为股骨干骨折;2)股骨干首次骨折;3)术前1个月未接受外科手术;4)患者及家属知情并签署承诺书。排除标准:1)基础性凝血功能异常;2)病理性骨折;3)严重心肝肾功能障碍;4)恶性肿瘤;5)长期服用华法林、阿司匹林等可对凝血功能产生影响的药物。

1.3 治疗方法

2组均完善各项检查,根据影像学检查结果选择合适髓内钉,常规行胫骨结节骨牵引。

对照组给予传统髓内钉联合捆绑带治疗:患者取侧卧位,硬膜外麻醉,髋关节轻度内收(内旋位30°固定),牵引骨折端并进行闭合复位。股骨大粗隆尖端作6~8 cm弧形切口,暴露卵圆窝,开口器置于正侧位股骨髓腔中线(C型臂X线机),开口、扩髓,置入合适髓内钉,透视下徒手锁定,最后用捆绑带固定,完成手术。

观察组给予可视化磁力导航髓内钉联合捆绑带治疗:患者取侧卧位,硬膜外麻醉,患肢持续牵引,正侧位复位满意(C型臂X线机)后消毒铺巾。安装磁力导航髓内钉(已消毒)主钉、定位杆、远端瞄准器,主钉远端钉孔、瞄准器远端钉孔成一直线,磁块与远端第二孔对应。常规手术入路,股骨大转子上方作纵形切口(5~8 cm),牵引复位,将导针钻入梨状窝,扩开髓腔至骨折端,将长导针插入,对胫骨骨折进行牵引、手法复位,扩髓(>主钉1 mm),旋入主钉,对骨折远端进行调节,防止旋转移位。梨状窝、主钉尾端相平后安装定位杆(主钉),切开皮肤至阔筋膜,将股骨外侧骨膜剥离。安装远端锁钉导向套筒、探测器,对微调螺丝(定位杆)进行调整。将主钉远端第一孔钻通,将第二孔探测器退出,钻第二孔,取出钻头,带钉器固定。将第一孔钻头取出,拧入锁钉(穿过主钉),拧入第二孔锁钉。将瞄准器取出,确认锁钉及骨折复位满意后(C型臂X线机),调整骨折旋转移位,并对骨折端进行加压,锁定近端锁钉(近端瞄准器),装入尾钉。最后用捆绑带固定,完成手术。

1.4 观察指标

1)手术情况:包括术中出血量、手术时间、术后下地负重时间。2)术后并发症:术后随访6个月,观察切口浅表感染、切口皮缘部分坏死、成角畸形等并发症发生情况。3)临床疗效:采用马元璋评分[4]标准评价手术效果优良率。4)凝血指标:术后24 h采用MB21B型全自动血液分析仪测定凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-D)等凝血指标。5)骨转化生化标志物:术后1个月,采用电化学发光免疫试剂盒测定(Roche公司COBAS)骨转化生化标志物含量,包括骨形成生化标志物[骨碱性磷酸酶(BALP)、骨钙素(OC)、骨保护素(OPG)]与骨吸收生化标志物[抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)、血清组织蛋白酶K(Cat K)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)]。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 手术情况

观察组术中出血量、手术时间、术后下地负重时间均较对照组显著减少(P<0.05),见表1。

表1 2组手术情况比较

2.2 凝血指标

观察组术后24 h APTT、TT、PT值较对照组显著增加,D-D、FIB值较对照组显著减少(P<0.05)。见表2。

表2 2组凝血指标比较

2.3 骨转化生化标志物

术后1个月观察组血清BALP、OC、OPG水平较对照组显著升高,血清TRAP、Cat K、IGF-1水平较对照组显著降低(P<0.05),见表3。

表3 2组术后骨转化生化标志物比较

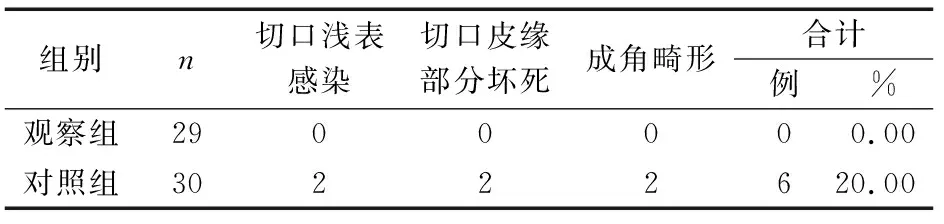

2.4 临床疗效与术后并发症

观察组手术效果优良27例(90.00%),对照组优良25例(83.33%),2组优良率比较差异无统计学意义(χ2=0.574,P=0.449)。

术后随访6个月,观察组脱落1例,对照组无脱落病例。观察组术后并发症发生率较对照组显著减少(χ2=4.453,P=0.035),见表4。

表4 2组术后并发症发生情况比较 例

3 讨论

髓内钉内固定为股骨干骨折首选治疗手段,但传统髓内钉系统存在远端锁钉成功率低、多次钻孔增加松动断钉风险等问题,虽经不断改进、总结,但失锁、松动现象仍时有发生,使其应用遇到瓶颈。可视化磁力导航髓内钉磁力探头与远端第二锁孔相对,可对远端锁孔位置进行精确确定,同时,其为二维空间定位,减少人为影响因素,保证进行打孔操作时锁钉主轴额状面上无偏差,即可锁钉成功,缩短远端锁钉时间,进而使总手术时间缩短[5]。传统髓内钉系统带远端瞄准器,远端限位杆多安装在髌骨上缘2 cm,必然引起髌上囊、脂肪垫、股四头肌肌腱损伤,且髌上囊多与膝关节相通,可引起膝关节腔积血、脂肪垫液化,进而导致股四头肌肌腱粘连,对膝关节活动产生影响。可视化磁力导航髓内钉无远端限位装置,可有效促进术后膝关节功能恢复。本研究结果显示,观察组术中出血量、并发症发生率均较对照组显著减少,手术时间、负重时间均较对照组显著缩短(P<0.05);2组手术效果优良率无显著差异(P>0.05)。表明可视化磁力导航髓内钉内固定具有手术时间短、损伤小、并发症少等优势,可缩短术后下地负重时间,效果显著。

骨科手术易发生静脉血栓,其原因主要为,手术应激引起凝血酶原被大量激活为凝血酶,凝血酶进一步刺激凝血因子、血小板、化纤溶酶原等活化,表现为高凝状态。研究指出,骨科手术创伤大小与患者术后凝血功能异常程度直接相关[6]。本研究结果显示,术后24 h观察组APTT、TT、PT较对照组显著增加,D-D、FIB水平较对照组显著减少(P<0.05)。间接证实可视化磁力导航髓内钉内固定创伤性小。其原因可能为,可视化磁力导航髓内钉远端锁钉一次成功率高,无需多次钻孔,且磁力导航装置无远端限位装置,避免机械刺激。

促使骨折端愈合为髓内钉内固定治疗最终目的,故探究远期骨代谢情况具有重要意义。骨形成、骨吸收平衡状态为骨折愈合决定因素。有研究[7]显示,骨折愈合不良患者多存在骨形成抑制及吸收旺盛。BALP、OC、OPG、TRAP、Cat K、IGF-1均是临床已知的骨转化生化标志物,其中BALP、OC、OPG为骨形成指标,TRAP、Cat K、IGF-1为骨吸收指标[8]。本研究中,术后1个月观察组血清BALP、OC、OPG水平较对照组显著升高,血清TRAP、Cat K、IGF-1水平较对照组显著降低(P<0.05)。提示可视化磁力导航髓内钉内固定治疗后患者骨代谢速率较快,趋于成骨方向。

综上可知,可视化磁力导航髓内钉联合捆绑带治疗股骨干骨折患者,具有手术时间短、损伤小、并发症少等优势,利于术后骨折端早期愈合,缩短术后下地负重时间,疗效显著,安全性高。