殉情文学的叙事模式与寄寓性意象建构

贠 娟

(1.新疆大学 人文学院; 2.新疆教育学院 人文学院, 新疆 乌鲁木齐 830054)

中国自古以来就是一个多民族、多文化的国家,爱情作为最常见的文学题材普遍出现在各民族文学作品之中,其中“殉情”文学以强烈的悲剧美感与强大的艺术感染力成为各民族文学中影响力最深远的表现形式之一。“美丽的爱情被扼杀从而走向毁灭”带来了剧烈的悲剧效应,“殉情”成为一种追求自由精神与生命意识的人性归真行为。“殉情”有广义狭义之分,本文仅取狭义“为爱情而死”论之。

一、古代殉情文学的文本书写与流传

殉情文学的发展经历了漫长的历史进程,通常情况下殉情文学的题材来源于民间故事或传说,经劳动人民口耳相传渲染传播后,由文人猎奇记载,随着民间流传的变化其文本书写亦随之变化。二者相互影响,始终处于动态变化之中,因此大部分殉情文学是“累世层积”的成果,是劳动人民与文人共同创造的艺术结晶。

最早流传并有文字记载且情节相对完整的殉情文学当属娥皇女英为舜殉情的故事,西汉刘向《列女传》载:“舜既嗣位,升为天子,娥皇为后,女英为妃……舜陟方,死于苍梧,号曰重华。二妃死于江湘之间,俗谓之湘君”[1]1。晋张华《博物志·史补》云:“舜崩,二妃啼,以啼挥竹,竹尽斑”[2]38。这段娥皇女英为舜泪尽而逝,溺水殉情,化为湘水之神的故事勾勒了早期殉情文学的大致轮廓。东晋干宝《搜神记·韩凭夫妇》中的故事要更完整一些,战国时期宋康王慕舍人韩凭妻何氏美貌夺之,后夫妇二人先后自杀殉情,康王怒,使其冢相隔而望。但二人“死后宿昔之间,便有大梓木生于二冢之端,屈体相就,根交于下,枝错于上。又有鸳鸯,雌雄各一,恒栖树上。宋人哀之,遂号其木曰:‘相思树’”[3]317。《韩凭夫妇》为殉情文学增加了超自然基调的传奇志怪色彩,出现了相思树、鸳鸯的意象,这些意象在之后的文学中被反复使用。南朝徐陵《玉台新咏》中载叙事诗《古诗为焦仲卿妻作》(后世多作《孔雀东南飞》)与《韩凭夫妇》中的一些叙事元素是极相似的,诗前序言提到“汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,被仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树”[4]38。后两家将其合葬华山,“东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯。仰头相向鸣,夜夜达五更”[4]49。二人坟前树木枝叶相连,并有精魂所化“双飞鸟”日夜相向啼鸣。《孔雀东南飞》情节细腻、繁简有度、人物刻画栩栩如生,成为乐府诗发展史上的巅峰之作,也成为早期殉情文学中比较成功的作品。

相较而言,后世流传最广且文献记载详备的殉情文学当属“齐杞梁妻”(“孟姜女”故事)与“梁祝”故事。“齐杞梁妻”的故事相传发生于秦代,最早文献记载在《左传·襄公二十三年》中,讲述了杞梁妻拒郊吊夫的始末,后在《小戴礼记·檀弓》《孟子·告子下》《韩诗外传》中添加了些微细节,《说苑》中增加了“哭崩城”的情节,至《列女传》形成雏形,其云:“……乃枕其夫之尸于城下而哭,内諴动人……十日而城为之崩。既葬……遂赴淄水而死”[1]40。后又经汉蔡邕《琴操》、晋崔豹《古今注》、唐中叶《同贤记》、唐末贯休《杞梁妻诗》以及敦煌藏书“孟姜女”这一人名的出现使得这一故事基本定型,大致勾勒出“杞梁出逃—临婚被捕—千里送寒衣—孟姜女哭长城—祭毕殉情”的情节,“孟姜女”故事与“梁祝”故事的殉情悲剧效应都是巨大的,但二者最大的区别在于“孟姜女”故事强烈地控诉了统治者的暴政苛政,表达了劳动人民对和平安定生活的向往。“梁祝”故事滥觞于东晋时期,今可考最早提及梁祝传说是在梁元帝所作《金缕子》和今已散佚的《会稽异闻》,唐梁载言《十道四蕃志》云:“义妇祝英台与梁山伯同冢,即其事也”[5]286。至唐张读《宜室志》奠定故事雏形,其云:“英台,上虞祝氏女,伪与男装游学,与会稽山伯者同肄业……二年,山伯访之,方知其为女子……告其父母求聘,而祝已字马氏子矣。山伯后为鄞令,病死……问知有山伯墓,祝登号恸,地忽自裂陷,祝氏遂并埋焉。晋丞相谢安奏表其墓曰‘节妇冢’”[6]131。此段记载大致勾勒出了“英台男装求学—二人同窗相知—山伯求聘遭拒—山伯相思病死—墓开二人同冢”的发展脉络,也使得早期的“‘义妇’祝英台的故事转变成了二人互有往返的‘梁祝’故事”[7]。南宋咸淳《毗邻志》中始提及“梁祝化蝶”的情节,至此梁祝殉情母题基本定型。《乐府诗集》卷六“清商曲辞”载《华山畿》二十五首,其一为本事故事,“华山畿”故事与梁祝故事有诸多相似之处。相传南朝宋少帝时,南俆世子从华山畿往云阳时,爱上客舍女子因无法结合伤感而死,及葬日,“比至女门,牛不肯前,打拍不动。女曰:‘且待须臾,妆点沐浴。’继而出歌曰:‘华山畿!君既为侬死,独活为谁施。欢若见怜时,棺木为侬开。’棺木应开,女遂入棺。家人叩打,无如之何。乃合葬,呼曰神女冢”[8]592。“华山畿”故事重点刻画的是“入棺同葬”的细节,以第一人称手法将客舍女子的果敢与痴情表现出来,与此同时又具有吴地语言色彩,华山畿故事与梁祝故事有诸多相似性,这些相似性在很大程度上表明了殉情文学之间的交叉影响和借鉴关系。

即至元代,随着传奇、戏剧、小说等体裁的发展成熟,殉情文学也告别了简短、单一的叙事模式,开始逐渐丰实起来,情节刻画也愈加细腻,人物形象塑造愈加丰满,故事的思想性与艺术性亦愈加深刻。大量殉情文学作品开始流传于世,元代小说如宋梅洞《娇红记》、南戏如《梁祝》、杂剧如白朴《祝英台死嫁梁山伯》(已佚)等;明代杂剧如朱友燉《香囊怨》《团圆梦》、康海《王兰卿贞烈传》、刘东生《金童玉女娇红记》等,传奇如孟称舜《节义鸳鸯冢娇红记》(《娇红记》)、沈采《千金记》、朱经《死葬鸳鸯冢》、无名氏《同窗记》(全本已佚)等;清代传奇如许廷录《两钟情》、黄治《蝶归楼》、许善长《瘗云岩》、吴国榛《续西厢》、吴梅《绿窗幽寂》等。其中,“梁祝”故事是被改编最多影响最为深远的,先后被改编成传奇、杂剧、昆曲、越剧、川剧、京剧、秦腔等戏剧,在当代亦被改编为话剧、影视剧、音乐剧、小说等,成为代表中国古代爱情悲剧的经典之作,也成为在世界范围内影响力广泛的殉情文学。

殉情是一个世界性的文学叙述母题,除上文所述,中国各少数民族在中华文化及本民族文化的孕育下也产生了许多优秀的殉情文学作品。如哈萨克族殉情文学《萨里哈与萨曼》《少年阔孜与少女巴颜》《莱丽克与杰别克》《奴隶与少女》《喀勒喀曼与玛木莫尔》《阿诗姆与哈利玛》《莱依勒与玛居努恩》《努尔兰汗与阿依古丽》《伯孜吉格提与哈拉夏什》《叶尔丹与巴勒哈西》;柯尔克孜族殉情文学《库勒木尔扎与阿克萨特肯》《奥尔加巴依与克茜木江》;维吾尔族殉情文学《塔依尔与佐合拉》《热比娅与赛丁》《帕尔哈德与希琳》《莱丽与麦吉侬》《博孜青年》《红玫瑰》《博孜库尔帕西与黑发阿姆依》《瓦穆克与吾兹拉》;乌孜别克族殉情文学《塔依尔与佐赫拉》《古丽》;蒙古族殉情文学《吐噜歌》(又名《阿盖和段功》);纳西族殉情文学《鲁般鲁绕》《游悲》(《殉情调》)《辛资恒资》《初布游布》《欢乐十二坡》;彝族殉情文学《莫乌色色》《阿嫫妮日》;藏族殉情文学《茶和盐的故事》《新娘鸟》《阿拜波与娥曼殊》《小丫》;回族殉情文学《马五哥与尕豆妹》(又名《尕豆妹与马五哥》);锡伯族殉情文学《哥妹泉》;白族殉情文学《吐噜歌》(又名《阿盖和段功》)《山伯英台》;满族殉情文学《驸马坟》《莫比和秋娘》;苗族殉情文学《苗岭梁祝歌》;畲族殉情文学《畲族传统故事歌》;壮族、土家族、仫佬族殉情文学《梁山伯与祝英台》;瑶族殉情文学《英台传》;傣族殉情文学《娥并与桑落》;土族殉情文学《拉仁布与吉门索》;裕固族殉情文学《黄黛琛》;朝鲜族殉情文学《道拉基》等。这些殉情文学以民间传说、歌谣、民间叙事诗为主,在民间流传已久,大多难考其源头,在口头传承后被文本记载下来。各民族的殉情文学的情节虽说不尽相同,但均以其强烈的矛盾冲突与剧烈的悲剧效应展现了中华儿女对爱情忠贞不渝的真挚追求。

殉情文学的传播是一个从民间走向文本又回归民间的过程,大多数殉情故事从民间传说进入文人笔端,而后成为经典的文学作品,这并非一蹴而就的,而是经历了相对漫长的历程。董乃斌等学者曾将这个过程概括为“民间叙事—文人记录—文本化—权力者介入—经典化—反哺民间—新的民间叙事—新的文本和经典—新老民间叙事和经典化文本并存的多元化局面”[9]。中国各民族以“殉情”为母题,以一体多元的民族文化为背景,创造了各民族经典的殉情文学,并成功开辟了东方式殉情文学的叙事模式。

二、殉情文学的叙事模式与矛盾冲突

以生命为代价的殉情行为在文学作品中通常是被同情的,殉情超越了死亡,成为爱情永恒的“阶梯”,是不合理婚姻制度下青年男女追求恋爱自由的人性归真行为,既具有浪漫主义色彩,又具有现实主义批判精神。

受民间文学的传播形式以及殉情文学的母题形成过程等多方面因素影响,中国各民族殉情文学的叙事模式也是相似的、程式化的。殉情文学的文本题材大多来自民间故事或传说,通过口耳相传后被创作为文学作品,这些口承故事在民间接纳各种元素延续传承,因此大部分殉情文学具有相似性和重复性。从叙事情节来看,男女思慕、互相往来、私定终身、父母阻碍、遭小人拨弄、得人相助、婚姻无望、双双殉情几乎是殉情文学共同的发展脉络,基本的叙事模式即“相爱—阻碍—反抗—殉情”。从矛盾设置来看,父母均为婚姻的最大阻碍者,并穿插其他社会原因,“乱小人”形象和“他人助”形象都是重要的陪衬人物。从思想主题来看,这些作品均对包办婚姻对自由爱情婚姻的阻挠和破坏进行了严厉的鞭挞和抨击,对青年男女大胆追求爱情的精神和对幸福美满婚姻的渴求给予了肯定和赞颂。从故事结局来看,“生同舍死同穴”的合冢模式是殉情文学的最终命运,美丽的爱情被扼杀最终走向毁灭,以一种强大的悲剧美效应震撼人心。这些程式化的叙事模式创造了中国各民族经典的殉情文学,展现了人类向往自由永恒的理想爱情的愿望,也展现了“情与理的矛盾”“封建保守势力和自由进步青年的矛盾”“传统婚姻与自由恋爱的矛盾”。

“双逝与合冢”是殉情文学的基本叙事元素,也是最震撼人心、最吸引读者的故事情节,通常是殉情文学的高潮部分。早在《诗经·王风·大车》中便已经借主人公之口发出“毂则异室,死则同穴。谓予不信,有如皎日”[10]88的“约誓之辞”,表达了普通民众对爱情的坚定以及无所畏惧、至死不渝的决心。生不得相奔以同室,死得合葬以同穴,这是爱情的誓言,也往往是不合理婚姻制度下被阻挠的爱情的最终结局。宋代蒋津《苇航纪谈》云:“阅《烟花记》谓冤家之说有六。情深意浓,彼此牵系,宁有死耳,不怀异心,所谓冤家者一也。两情相系,阻隔万端,心想魂飞,寝食俱废,所谓冤家者二也。长亭短亭,临歧分袂,黯然销魂,悲泣良苦,所谓冤家者三也。山遥水远,鱼雁无凭,梦寐相思,柔肠寸断,所谓冤家者四也。怜新弃旧,辜恩负义,恨切惆怅,怨深刻骨,所谓冤家者五也。一生一死,触景悲伤,抱恨成疾,迨与俱逝,所谓冤家者六也”[11]276。“冤家”一词道尽了爱情悲剧的矛盾冲突,也再次刻画了东方式爱情悲剧典型的结局——双逝。作为殉情文学的核心以及最重要的情节,“殉情”反映了青年男女“无声的反抗”,以极端的形式强烈控诉社会现状与婚姻制度,并引发社会的反思。如维吾尔族殉情文学《塔依尔与佐合拉》中主人公历经重重阻挠后仍然无法结合,无奈以死亡进行控诉,其中墓开殉情合冢的情节又与梁祝故事和华山畿故事是比较相似的,三人殉情的母题在殉情文学中也是比较少见的。哈萨克族殉情文学《萨丽哈与萨曼》中萨丽哈被囚禁,无力与父亲抗争无奈选择自杀,文中浓墨描写了萨丽哈殉情前的心理变化,也借女主人公之口表达了深刻的社会反思,即一切悲剧都产生于无知和愚昧,灿烂的阳光无法战胜沉沉的黑暗。美好的事物被毁灭带来的悲剧美感具有其艺术上的特殊性,死亡是悲剧产生美的效应的催化剂。殉情是爱情受阻的极端体现,是对不可预知的未来的绝望追求,也是对黑暗现实最终极的消极抗议,这种牺牲带来的悲剧美是崇高的、伟大的、刻骨铭心的,因而殉情文学相较于其他爱情文学更有影响力和传播力。

虽然殉情文学的叙事模式是相似的、程式化的,但各民族殉情文学却仍然富有吸引力和阅读性,因为殉情文学基于各民族文化进行了叙事语言的重构,符合各民族文化传统、语言习惯及思维模式。殉情文学的成功与否关键在于悲剧矛盾冲突的激烈与否。悲剧的存在是必然的,因为人的存在本身就有悲剧意味,矛盾冲突是悲剧反映生活的基本方式和基本特征。19世纪50年代末,马克思、恩格斯以《济金根》表现的悲剧性冲突为例,深刻阐发了他们的悲剧美学原理,即“历史的必然要求与这个要求实际上不可能实现之间的悲剧性冲突”[12]78。矛盾冲突增加了殉情文学的悲剧美学效应,使得“美好的事物被毁灭”的过程松弛有度,引人入胜,发人深思。

激烈的矛盾冲突为殉情文学增加了曲折性,凸显了殉情主人公的艺术形象,同时对造成悲剧的社会原因进行了更深刻的揭示,又增加了悲剧意味。明传奇《娇红记》是古代殉情文学中情节完整、矛盾冲突激烈、艺术成就较大的一部经典之作,被列为中国十大悲剧之一。它的成功之处不仅在于实现了“死同穴生同舍”的“同心子”爱情理想,更重要的是以“情”为核心,设置了多重矛盾冲突,六次别离、七次重逢,在悲剧冲突和情理的挣扎中,虽然战胜了爱情的最大阻碍——父母,却仍然无法战胜现实中的权贵显赫,突破了《牡丹亭》《西厢记》“科举高中,情归于正”大团圆式的传统戏剧描写。再如柯尔克孜族殉情文学《库勒木尔扎与阿克萨特肯》中设置了五次矛盾冲突,最后女主人公阿克萨特肯带领众人在深山中找到爱人库勒木尔扎的尸首,揭穿了父亲的谎言和真实面目,而后殉情,增加了复仇的成分,使得反抗更加有力量感,与许多殉情文学中懦弱无助的殉情主人公迥然不同。

造成殉情悲剧的原因是多种多样的,如《韩凭夫妇》是因为统治者的强权与荒淫,《塔依尔与佐合拉》是因为战争迫使国王毁掉婚约,《萨丽哈与萨曼》是因为“白骨头”与“黑骨头”即托列(贵族)与哈拉(平民)的等级差异等,但实际上所有殉情悲剧产生的根源皆是不合理的社会制度与婚姻制度,当然这与时代的局限性是密切相关的。殉情是因爱情而牺牲的崇高行为,只要存在不平等的社会制度和不符合人性的婚姻制度,那么对于自由爱情的追求而造成的悲剧便会存在。殉情文学以“爱”为核心,展现了人类对真善美的努力追求,表达了“不自由、毋宁死”的精神宣言,因而受众面极广,传播速度极快。

在中国的殉情文学叙事中有一个比较特别的现象是,对殉情女主人公的形象塑造与描写是远远超过殉情男主人公的,通常在殉情行为中女性具有主导地位,男性处于被主导地位。比如《孔雀东南飞》中刘兰芝毅然决然殉情后焦仲卿才被动选择“自挂东南枝”;纳西族殉情文学《鲁般鲁饶》中浓墨描写了女主人公开美久命金因绝望而选择殉情前的情节,从选择究竟以何种方式殉情的犹豫不决,烘托出了女主人公对生的留恋以及担心男主人公是否追随的忧虑,后因爱神呼唤,看到白鹤、黑雕、白鹿、红虎、岩羊、山驴、蝴蝶、白鹏、布谷等鸟兽以及云霓星宿都成双成对先她殉情后下定了决心,男主人公在得知女主人公殉情后被动选择了殉情。这样的殉情形象的设置使得殉情文学中女性的文学形象较为饱满,而男性的形象稍显逊色。

各民族殉情文学以“殉情”为核心,以程式化的叙事模式与激烈的矛盾冲突使得殉情文学成为最受欢迎也最具有悲剧效应的文学样式。殉情文学在传播过程中属于双线传播,一方面文本书写愈加完善,同一个母题衍生出了不同体裁的文学作品,另一方面民间传说、传唱不断增添新的元素,因此传播起来相较于其他文学更迅速、快捷。殉情文学的广泛传播一方面源于殉情行为的巨大悲剧效应,另一方面是它带给生者一种思考与借鉴,如何避免殉情悲剧的再次发生以及对现有社会制度产生质疑,进而促进社会的进步与发展。

三、“彼世界”的重生:寄寓性意象建构与社会人身份的消解

殉情文学多来自于民间,因此在流传过程中自然会将老百姓异想天开、超自然的想象掺杂进去,因此极具浪漫主义色彩。实际上,在中国各民族的殉情文学中,合冢仅是主人公们作为生活在现实世界中的“社会人”身份的最后终结,因此大多数殉情文学都设置了“彼世界”的“重生”,亦即对“社会人”身份——阻止主人公们达成爱情目标的最大障碍的最终消解和摆脱。

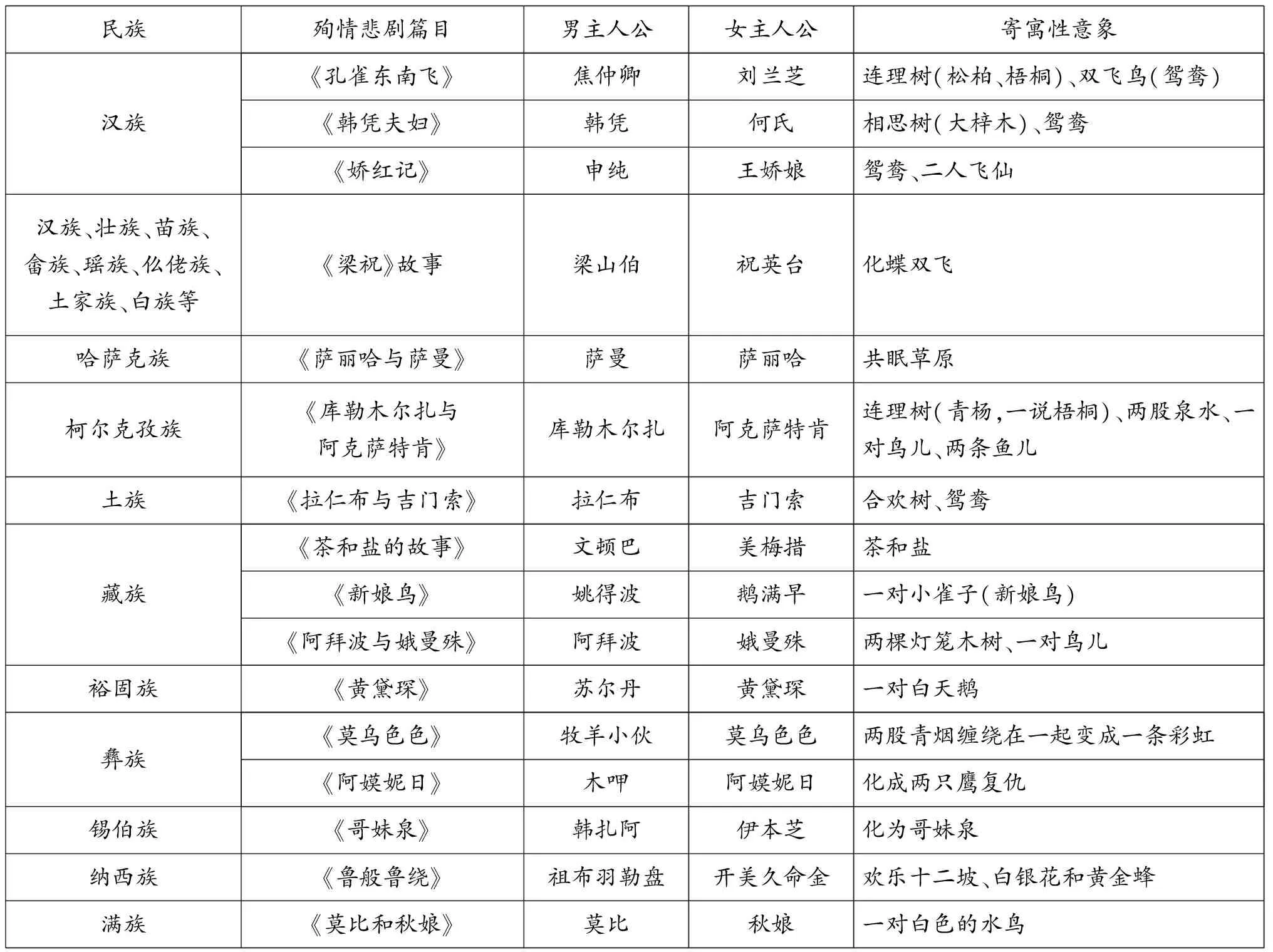

殉情死亡的意义不等于生物学、医学上的死亡,它使人类畏惧的死亡变成了一种艺术的永恒,以及通往自由的转折点。“梁祝”之化蝶,何尝没有“破茧成蝶”获得自由的含义呢!大部分殉情文学“以诗意的描绘、象征、寓意、隐喻等艺术手法,展示死亡之于人类的丰富复杂的情感结构的无意识和显意识的多重影响,展示非知识的心理活动对于死亡的断然否定”,从而“虚构了一个永恒的审美空间”。[13]12悲剧艺术对死亡进行了超越,殉情不仅实现了“生同舍死同穴”的现实目标,获得虚晃的“爱情的胜利”,而且获得了新生,在中国殉情文学中通常设置了“彼世界重生”,即通过寄寓性意象建构使得悲剧主人公“社会人”身份消解,于是出现了鸳鸯嬉戏、化蝶双飞、连理枝、藤缠树等寄寓性意象,甚至出现了仙界、地狱、托梦等虚拟性空间,详见表1。

表1 中国部分民族殉情文学寄寓性意象建构一览表

殉情后肉体的死亡和合冢仅是现世的结局,殉情主人公通常都在彼世界“重生”,这种重生是对社会人身份的摆脱,并以此达到一种“超人类”状态,从而彻底实现了爱情的自由与永恒。“彼世界”是相对于现实世界而言的,在一些殉情文学中,对重生后的“彼世界”的生活空间进行了建构与描写。如明传奇《娇红记》中,申纯与王娇娘二人殉情合冢后化为鸳鸯,历劫飞仙。在“仙圆”一节中,申纯认为“地下之乐,不减人间”[14]626,王娇娘也说“我二人自辞人世,即归仙道。朝暮追随,乐胜人间。此身虽死,可以无恨”[14]627。这种“地下之乐”,就是逃脱社会人身份后的“超人类”状态带给主人公的爱情自由的快乐。殉情后的“彼世界”的存在使得殉情的悲剧疼痛感消解了,甚至成为一种理想的归宿。纳西族是一个有殉情风尚的民族,具有独特的殉情文化,尤其是清代“改土归流”政策的施行使得纳西族自由的婚姻制度受到约束,而纳西族宗教文化中宣扬“殉情等于重生”的观念使得青年男女消除了死亡的恐惧感,将殉情作为获得永恒幸福的途径,因而产生了一种普遍的“殉情”现象,这种观念对纳西族殉情文学影响极大。在纳西族东巴经《鲁般鲁绕》中,开美久命金和祖布羽勒盘二人殉情后又重逢——“松枝鹡鸰对对跳、石旁彩蝶双双飞;青松树下重相会,白磐石边又团圆”,而后二人携手直奔一个自由的国度、幸福的乐园,那里有“穿不完的绫罗绸缎,吃不完的鲜果珍品,喝不完的美酒甜奶,用不完的金沙银团”,“白鸟朝阳竞飞翔,百花争艳芳香传”,[15]93二人化为白银花和黄金蜂嬉戏。在《鲁般鲁绕》中殉情主人公为爱殉情后获得了重生,并且构建了一个幸福自由的“彼世界”即欢乐十二坡(玉龙第三国的前身),这是一片理想的乐土。受纳西族宗教信仰、社会制度、民族心理等原因的影响,在纳西族思维中“欢乐十二坡”是真实存在的,“欢乐十二坡”为殉情者构建了理想的精神乐土,但也无意中促进了纳西族殉情行为的潮流化。

大多数殉情文学对“彼世界”并没有过多描绘,但在殉情文学的结尾进行了基于各民族文化内涵的寄寓性意象建构,这些意象是殉情主人公“重生”的载体,也是其社会人身份消解的表现。如维吾尔族殉情文学《塔依尔与佐合拉》中塔依尔与佐合拉二人殉情后,被喀啦巴图尔的坟墓阻碍,无法合冢,于是佐合拉的坟墓上长出了一朵玫瑰,塔依尔坟墓上长出了藤草(一说玫瑰),在历经周折后终于摆脱荆棘的阻碍缠绕在一起。维吾尔族对玫瑰花是极为喜爱的,花朵是青春、美丽、爱情的寄托和象征,甚至到现代维吾尔族人在取名时依然喜欢用“花”命名,所以殉情文学的意象建构上选用玫瑰花意象。哈萨克族殉情文学《萨丽哈与萨曼》中萨丽哈与萨曼二人死后同穴,共同依偎于草原母亲怀抱。哈萨克族是草原游牧民族,草原意象承载着哈萨克族人的生活方式、审美方式、情感依托,死后共同依偎于草原便是哈萨克族人美好的情感归宿,也体现了哈萨克族人与自然的和谐归一意识。柯尔克孜族殉情文学《库勒木尔扎与阿克萨特肯》中库勒木尔扎与阿克萨特肯二人殉情后,坟墓上长出了两棵青杨枝缠叶绕(一说梧桐),墓旁还出现了两股泉水、一对鸟儿、两条鱼儿。柯尔克孜族是依水而居的民族,对水的崇拜来源于对生命的原始崇拜,水被认为是柯尔克孜族的母亲,两股泉水的融合代表爱情的纯洁与永不分离,泉水、鱼、鸟、连理树意象均是美好爱情的寄托。藏族殉情文学《茶和盐的故事》中文顿巴和美梅措为爱殉情后,化成了茶和盐。酥油茶是藏族人民最常见的事物,每一杯酥油茶都是盐和茶的相逢,是二人爱情永恒的象征,就像至今流传的藏族民谣:“让我们永远在一起,像酥油茶里的盐和茶——永远不分离”。在彝族殉情文学《莫乌色色》中,莫乌色色为爱人跳入火海殉情,两人的火葬地上升起了两股青烟,而后缠绕在一起变成一条彩虹。彝族对火的崇拜恰恰是彝族百姓对光明的追求,将火元素融入殉情故事也是根植于彝族文化,彩虹也是对光明、爱情的美好寄托。寄寓性意象几乎出现在了各民族殉情文学中,殉情主人公摆脱了约束自己的“社会人”身份,以一种“灵魂不死”的“超人类”形式存在于“彼世界”中,是一种生命意志、自由精神的超现实存在。基于各民族文化建构的寄寓性意象使得殉情文学在程式化的叙事模式下充满了各具特色的艺术感染力和生命力。

中国人相信万物皆有灵,在文学作品中将所有现实中难以实现的美好愿望寄托在寄寓性的意象中,这些意象使得“殉情”主人公的“社会人”身份消解,摆脱社会人身份后就可以自由地去往“彼世界”或者以“彼世界”的具象形态存在。这种叙述方式一方面来源于中国悲剧的叙述特点,即“悲喜交集、苦乐交错”,另一方面延承了“乐而不淫、哀而不伤”的传统文学表达,符合儒家的“中和”思想及中国的传统审美价值取向。“彼世界”的存在与寄寓性意象的存在,一方面使得殉情主人公获得了自由与重生,从而获得圆满,从另一方面来说,却降低了殉情文学的悲剧效应,削弱了殉情文学的思想性,对不合理婚姻制度与社会现状的批判性也明显减弱了,但这种叙事表达却造就了东方殉情文学的经典审美范式。

四、结语

殉情是不合理婚姻制度下,个人自由意志与社会规范间发生矛盾冲突的产物。人类社会处处存在着矛盾冲突,整个人类社会在新旧矛盾的冲突中不断前进和发展,为一切事物的诞生和灭亡创造了可能。殉情带来了巨大的悲剧效应,又反过来引发人们对现有制度进行反思,无形中促进了婚姻制度的建立与人们婚姻观念的转变与进步。中国各民族在“一体多元”的文化背景下均产生了优秀的殉情文学作品,大部分殉情故事取自民间,经口头传承后被文人创作成为经典,而后反哺民间,又继续回归文本,一个成熟的作品往往经历了漫长的发展历程。殉情文学的叙事模式都是相似的、程式化的,即“相爱—阻碍—反抗—殉情”,“殉情与合冢”是最核心的叙事元素,“美的毁灭”产生的剧烈悲剧美学效应震撼人心。各民族殉情文学在结尾均基于本民族文化思维进行了寄寓性意象建构,使得殉情主人公“社会人”身份消解,在“彼世界”获得重生,并且实现了永恒的自由与幸福,从而结局“圆满”。殉情文学不仅展现了中华儿女对爱情自由的执着追求,也展现了东方式浪漫主义的文学审美取向,与此同时还展现了各民族多元的叙事思维与文化内涵,为我们提供了极致的美学范式。

——雁鸣