从语用文体视角审视《阿拉比》的时空书写

夏 宗 凤

(大连外国语大学 公共外语教研部, 辽宁 大连 116044)

对指示语(deixis)的研究一直是语言学、哲学、心理学等学科的热门话题之一。语言哲学家巴尔·希勒尔于1954年发表的《指示词语》一文中提出,指示语是语用学的研究对象;哲学家罗素从哲学的角度探讨了指示语的自我中心性(egocentric);而语言学家莱文森认为对指示语的解读无法脱离语境,并将指示语划分为5大类[1]。虽然莱考夫和约翰逊从认知角度指出了指示语的自我中心特性是以心智的体验性为基础,然而并不是所有的活动都是以说话人为指示中心的,有时指示中心会发生转移,进而“指示转移理论”(deictic shift theory)应运而生,将指示语的分析研究与认知语言学紧密联系起来。指示语的认知模型为理解叙事语篇构建了新的体验和感知方法,同时,对感知指示语(perceptual deixis)、时间指示语(temporal deixis)、空间指示语 (spatial deixis)、关系指示语(relational deixis)、语篇指示语(textual deixis)和结构指示语(compositional deixis)[2]45-466种认知指示语的提出和研究拓展了语用学的研究范围。

一、 文学语篇中的时空认知指示语研究

国内学者对指示语的研究起步较晚,且著述不多,大部分集中在对指示语的认知分类和认知语用特征研究。如李洁红的《指示语的认知模型解析》是较早的针对指示语的专门研究,基于认知模型中指示语的语义结构,不仅归纳总结了指示语的本质,而且将指示语的主观特性分为“客观”主观性和“主观”主观性;徐学平的《空间指示语的实验语用学研究》结合了认知语言学和语用学跨学科的研究方法,提出了心理空间建构观,指出决定指示语的选择的真正因素是心理距离,而非空间距离,其拓展了对空间指示语的研究。

鲁文·楚尔(Reuven Tsur)和斯托克韦尔(Peter Stockwell )进行了开创性的工作,将认知科学引入文学文本的分析中,探讨认知与文学语篇之间的关系。近年来,学界逐渐开始关注认知指示语在文学语篇中的应用与研究,如刘风光和杨维秀探讨了认知指示语在解读诗歌语篇起到的重要作用,并提出在书面语和文学作品中,读者对指示映射的判断直接影响其对作品的解读[3];吴莉和徐文培运用指示转移理论解析了艾米丽·勃朗特的经典小说《呼啸山庄》中不同指示语的应用,为全面深入并解析文学语篇提供了一个新的视角[4]; 刘风光和杨诗妍结合艾略特提出的“诗歌的3种声音”理论和斯托克韦尔的认知指示语视角分析了罗伯特·弗罗斯特的诗歌,揭示了不同认知指示语的推进与抽离及3种不同声音转换所产生的诗学效果[5];贾卫章和张淑芳从认知诗学的角度探讨了指示语在诗歌《丽达与天鹅》中深化和突出主题的作用[6]。

意识流小说中的人物通常思想易变且充满漫无边际的意识流动,使小说表面显得杂乱无章、缺乏连贯性,给读者的阅读和理解带来困难。目前,国内对认知指示语在意识流小说语篇中使用的研究文章相对较少。张莲是国内较早的意识流小说研究者,她探讨了指示语在《达罗威夫人》中的使用对意识流叙事语篇连贯性的感知和创建作用[7];冯志慧研究了意识流小说《尤利西斯》中时间指示语的使用,指出时态作为时间指示语的一种,帮助读者找到了话语时间的指示中心,同时构建了意识流小说的连贯性[8]。刘风光和贾艳萍使用了认知诗学中的文本世界理论,探讨指示语在意识流小说《达罗威夫人》中产生的诗学效果,使认知诗学和语用学有效结合[9]。上述研究表明通过对时空认知指示语的分析,帮助读者更好理解“晦涩难懂”的意识流小说的连贯性。

通过对文献的梳理和研究发现,国内对认知指示语在文学语篇中应用分析的文章还没有达到百家争鸣的程度。因此,本研究具有探索的空间和意义。

二、 研究内容

短篇小说《阿拉比》是詹姆斯·乔伊斯短篇小说集《都柏林人》中少年时期的最后一篇,讲述了主人公少年出于对心爱姑娘的爱恋,渴望在星期六的阿拉比市场上为她买到心仪的礼物。他怀着美好的幻想和希望期待着去阿拉比市场,在去集市之前,少年经历了一系列的考验,但星期六姑父的晚归却使得他错过了集市的时间,等他最终赶到时集市已关闭,周围一片黑暗,留下的只有旁边人的说笑,他突然意识到自己是个受虚荣驱动和愚弄的可怜虫。小说看似情节简单,平淡无奇,却充分显示了乔伊斯非凡的创新能力和精湛的写作手法,展示了人物的心理变化历程,以及对人生和生活的感受和理解。

本研究以《阿拉比》内容文本为语料,以指示转移理论和文本世界理论为框架,采用文本细读和定性与定量相结合的研究方法,来探讨时间指示语和空间指示语在《阿拉比》中的语言表征、使用策略与作用,以及产生的文本效果。创新之处有两点:①结合了定性和定量的研究方法研究乔伊斯的意识流短篇小说《阿拉比》的时间指示语和空间指示语,用数据来展现和说明该小说在时空上的突出特点;②结合文学、语言学、认知学和文体学从多学科、多视角探讨意识流短篇小说《阿拉比》,拓展了该小说的研究范围。

三、 研究结果与分析

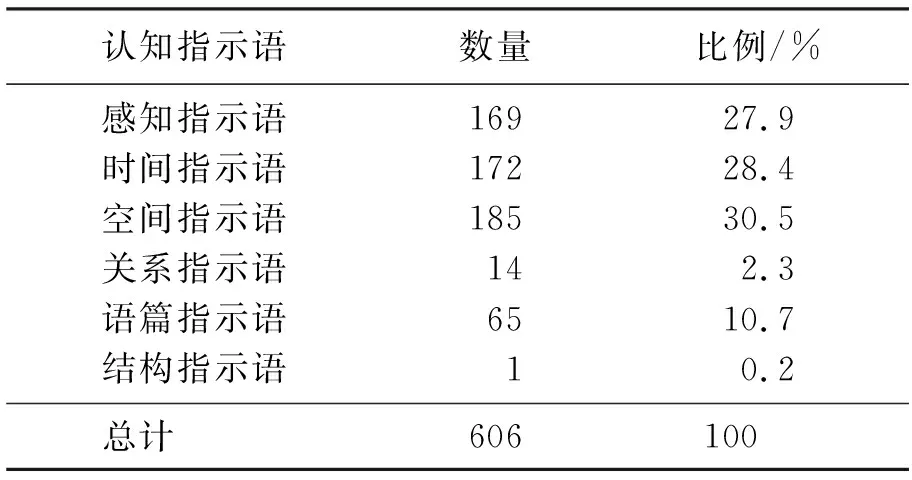

根据斯托克韦尔对认知指示语的分类,以《阿拉比》内容文本为语料(共37段,2 302词),通过文本细读方法,将《阿拉比》文本中涉及的认知指示语进行标注,表1是6种认知指示语在小说中出现的数量和比例统计结果。本文将着重探讨时间指示语和空间指示语在《阿拉比》中的应用。

表1 6种认知指示语的数量和比例

1.时间指示与视角转换

法国哲学家柏格森(Henri Bergson)提出的心理时间学说直接促使了意识流小说的产生。他认为,用过去、现在和将来表示的钟表时间是一种机械的时间观念,只有心理时间才是真实和自然的。意识与心理过程上的时间才是真正的时间。时间不是孤立的单位的机械组合,而是一种立体的、多层次的,并与意识融为一体的“具体过程”,为意识流小说在时间安排和结构布局上背离传统的现实主义小说提供了理论依据[10]。

(1) 心理时间对过去的映射。《阿拉比》是乔伊斯在30多岁完成的早期作品, 小说中“我”是童年时期的乔伊斯原型, 处于青春期的他对爱情开始有了朦胧的感觉,却不知道如何对心爱的女孩表达心声, 所以在某种程度上, 小说的叙述者是真实作者的代言人, 来叙述作者的亲身经历和心理感受, 同时又站在历史的高度, 以一种全知视角掌控和预示故事的发展和结局。

在《阿拉比》中,乔伊斯成功地将物理时间的有序性和心理时间的无序性相结合。《阿拉比》的情节基本上是按时间顺序安排的,物理时间的有序是小说的表层结构,而故事总时不时地穿插叙述者和隐含作者对过去回忆的心理活动,而心理时间的流动构成了小说的深层结构。小说从表面物理结构上可以分为两个阶段:去阿拉比集市前和在阿拉比集市上。心理时间表现为时态文法选择上的融合,对心理时间映射结构的把握能够标记叙事视角是如何发生转移的。小说开始部分的指示中心是叙述者或隐含作者,以一种全知视角通过对周围环境的描写介绍主人公生活的背景来推进故事的发展并引出主人公。

从小说开篇的指称时间来看,小说语篇被设定在过去的叙事框架中,即语篇的指示开端是一般过去时,读者所处的语篇世界与小说所描述的语篇世界在时空上是分裂的,现实世界的读者需要在心理上将自己映射到文学文本世界的指示中心位置,通过自己的生活经验、知识和认知与小说的隐含作者达成共识,进而通过指示语构建小说文本世界来理解小说,这是从现实世界到文本世界的第一次映射。而第2段叙述者提及房子里的旧租客牧师时又用了过去完成时,将读者的心理映射又转移到了牧师死之前的房子,全篇几处提到牧师的句子都用了过去完成时的时间指示,暗示了教士所从事的教义宣传已被世人所淘汰和抛弃,加之他死后,房间里死气沉沉的气息更加透视出当时人们在道德和精神上的瘫痪和宗教信仰的颓废。

第5段的文本语境是男孩陪伴姑妈去市场提东西的路上,以叙述者第一人称叙述为指示中心,但后半部分隐含作者就嵌入了叙述者的心理想象描写,既是人物对物理世界中现在的感受,也是作者对过去回忆的感受,读者被进一步“推进”到人物心理想象或隐含作者过去的回忆指示域中。

(2) 心理时间对现在的映射。《阿拉比》在物理时间上遵循着主人公去阿拉比集市前到在阿拉比集市上的物理时间顺序, 小说中各个人物的意识自然而然地转移和流动, 每一次人物转移都代表着指示中心的转移。 在心理时间上叙述者不断插入对过去场景的描写和自己的心理活动描写, 当叙述者从中“弹出”回归到物理时间时, 语篇的指称时间也发生映射。

小说的最后两段描写了男孩到达集市所看到的场景和充满“期待-失望-绝望-顿悟”的心理过程,很显然是以男孩为指示中心的指示域。第36段最后一句中的时间指示语“now”将语篇时间定位在文本世界中人物的心理现在(psychological now),即他的意识从过去对美好集市和美好爱情的憧憬中,转移到他此时此刻对集市的失望感受和对自己荒唐行为的自嘲上。时间创造了作者和叙述者审视过去那个自我的客观性和深刻性,乔伊斯站在历史的高度审视少年的自己,他看到了自己年轻时的困惑,并以最末一段顿悟后的思考将读者在无意识的情况下推进到对未来精神出路的思考中。

2.空间指示与视角-时空的转换

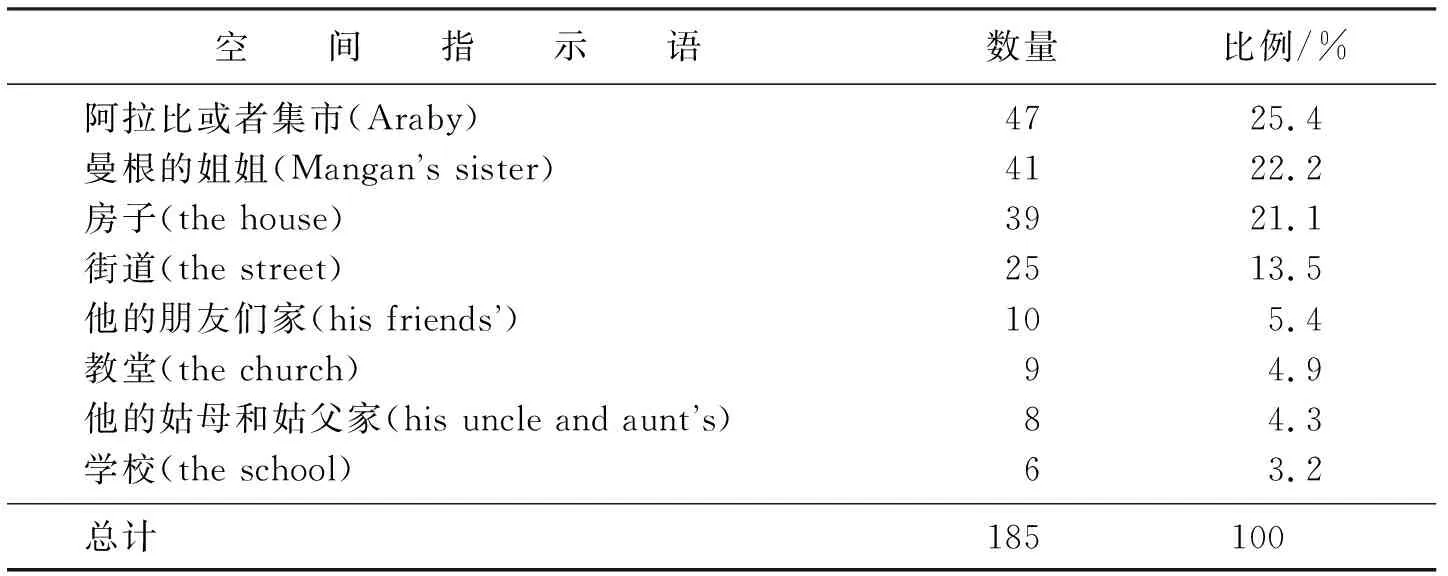

空间指示确定某一地点的指示中心,它包括空间副词、表方位的短语等,指示词this, that等,移动动词如come, go, bring, take等。在《阿拉比》中使用的185个空间指示语包括了针对不同地点的指示,如表2所示。

表2 不同地点的空间指示语的数量和比例

(1) 阿拉比或者集市。阿拉比或者集市在文本中作为方位地点指示语共出现47次,首先小说的标题“阿拉比”就具有指示意义,读者在未阅读小说时就对题目产生好奇,“阿拉比”到底是小说中的人物还是背景地点给读者留下疑问和悬念,同时暗示了“阿拉比”是小说中一个重要的指示中心或者指示场。

“阿拉比(或集市)”在小说中第一次被男孩心爱的女孩曼根的姐姐所提及:“She asked me was I going to Araby. I forgot whether I answered yes or no. It would be a splendid bazaar she said she would love to go.”[11]16接下来的几天,男孩几乎无法专注学习和做任何事情,脑袋里一直想的都是集市,如第13段所述:“The syllables of the word Araby were called to me through the silence in which my soul luxuriated and cast an Eastern enchantment over me. I asked for leave to go to the bazaar on Saturday night.”[11]17每次提及阿拉比集市都会有明显表示移动的动词(如go, annihilate, cast)的使用,表现了男孩对阿拉比或者集市给心爱的姑娘买礼物的迫切心情与对美好的期待,去阿拉比市场和对朦胧爱情的追求已成为他的生活目标之一,同时也象征着他对自我心灵的一次探索和认识。

从故事的第24段到结尾使用了一系列移动动词和短语描述男孩到达了集市后的动作,如passed in quickly[11]19, went over to[11]19,lingered[11]19, turned away slowly and walked down[11]19,这些移动动词不仅表现了男孩去集市、逗留集市、 离开集市的空间方位移动,同时伴随着男孩的心理映射变化,从充满期待、失望至极、顿悟人生的心理转变。奔往集市的路给予了男孩希望和梦想,而到达集市后,等待他的是昏暗的大厅、门卫般的大缸子、冷漠的店员、熄灯的呼喊等,男孩逗留在摊位前不愿离开,他抬头凝视黑暗,感到自己是一个被虚荣心驱使和拨弄的可怜虫,眼睛里充满了痛苦和愤怒,虽然他不愿承认和接受梦想破灭的事实,但又不得不面对现实的残忍和无情,默默地离开集市,这既是梦想开始的地方,也是梦想破灭的地方。“阿拉比”为男孩实现精神顿悟和成长提供了方位上和心理上的空间。

(2) 曼根的姐姐。小说中“曼根的姐姐”所到之处作为方位指示词出现了41次,其中大部分都以曼根的姐姐为指示中心,以曼根姐姐所在的地点为指示场,并伴有移动动词,如came, run, moved, tossed, turned, sprang, swung等,她是小说中被使用最多表方位移动动词描述的人物。小说文本中词汇的选择代表了人物的情感或知识状态,因此,男孩不断用这些空间指示动词来描述女孩的行为举止,反映了男孩对女孩情感状态的移动。

此外,叙述者在将曼根的姐姐作为指示中心的句子中多次使用了“light(光)”“white(白色)”和“silver(银)”,“白色”和“银”暗示了曼根的姐姐或女性的纯洁与美丽;而“光”反映了男孩觉醒的欲望和对浪漫爱情的期待,在小说结尾叙述者特意强调了集市里“灯”的熄灭,恰好与此形成鲜明对比,暗示男孩梦想的幻灭,回归现实的结局。

(3) 房子。小说中有39处跟房子有关的空间指示语,通过对这些指示语的考察发现大多是空间指示副词和短语,如at the blind end, back drawing room, behind the house, through dark muddy lanes等,这些词反映了主人公所生活的环境和气氛,其中大部分短语都表现出了爱尔兰都柏林市的黑暗环境。此外,空间指示词back和behind的多次使用也透露了这些人对生活的绝望和失去期待,以及作为城市最底层人们生活的困苦和无奈。

沉闷而无聊的环境并没有使主人公完全失去生活的意义和目标,他渴望浪漫的生活环境和美好的爱情,渴望在黯然单调的生活中追寻光和美丽,因此当主人公谈到他心爱的姑娘和决定去集市给她买礼物的时候,文中一改对房子阴森森的描述,而在第16段使用了一系列移动动词,如came, left, went, mounted等,体现了主人公对去集市的期待和满足心爱女孩愿望的急切,一系列方位动词的使用突出了男孩的心理变化,从对生活失望、无聊、漫无目的到行动起来,去寻求有希望、有目标的生活。

(4) 街道。小说中以“街道”为方位指示中心有25处,可以说《阿拉比》故事的背景就是以都柏林北里奇蒙大街为中心,向周边地区(如阿拉比集市所在地)扩展的,小说开头对大街有这样的描述:“North Richmond Street being blind, was a quiet Street except at the hour when the Christian Brothers’ School set the boys free. An uninhabited house of two storeys stood at the blind end”[11]15,以叙述者或隐含作者和“街道”作为指示中心,以对周围恶劣环境和萧条的景象的描写作为开篇,奠定了小说的整个社会环境基调,通过周围环境的死气沉沉和衰落破败体现了都柏林社会环境的恶劣。

小说中第5段则以“我们(we)”为指示中心,描述了在街道上遇到的各色人们,如醉汉、讨价还价的女人、骂人的劳工、街头歌手等,都反映了都柏林低俗、肮脏又琐碎的生活,社会的昏暗和腐朽使生活在这片土地上的人们生活了无生机、漫无目标和意义,“我们”作为社会的一部分也深陷其中。

四、 结 语

认知语用文体学让原本“分家”的文学和语言学有机结合起来。里奇和舒特(Geoffrey N. Leech &Michael H. Short)认为对语言形式的细致考察和研究可以开启文学作品的灵魂 ,彰显文学作品的美[12]。语言学研究离不开语言高度凝练的文字,而文学研究更不能脱离文学表现手段的语言。文体学作为介乎文学和语言学之间的一门交叉学科,对涉及这两门学科的问题有一定的解释力[13]。因此,语言研究和文学研究相互依存,彼此成就。本文从认知语用文体学角度分析了意识流短篇小说《阿拉比》中使用的认知指示语,主要分析了时间指示语和空间语的语言表征和使用策略,最终发现通过时空指示语的转移和指示中心、指示域的转移能够让叙述者不断变换叙事视角,突显人物特征和背景环境。指示语作为文本世界最重要的世界构建元素,起到了帮助读者构建连贯的文本世界和理解意识流小说的重要作用。