辽宁省生态公益林资源动态变化调查研究

董文宇

(辽宁省天然林保护中心,辽宁 沈阳 110036)

广义上讲,生态公益林是指以维护国土安全、改善人类生存环境、维持生态平衡、保存生物多样性等为主要经营目的的有林地、疏林地、灌木林地和其它林地[1]。截至2018年,辽宁省生态公益林面积390.95万hm2,其中国家级公益林占16%,非国家级公益林占84%。总体而言,随着公益林管理实践不断深化,我省生态公益林已初步形成布局合理的生态保护体系,生态效益初步显现。但仍然存在森林结构不尽合理,整体林分质量不高,低效林比例较大等问题[2]。为此,辽宁省自2008年定点定期监测生态公益林资源动态变化,以期为生态公益林管理工作和森林资源可持续利用提供科学依据。

1 调查内容与方法

辽宁省生态公益林调查范围为全省生态公益林分布区域。根据公益林分布情况,2008-2018年连续对全省7大生态区位,2 199个监测点(国家级公益林监测小班1 576个,省级公益林监测小班623个)进行调查。主要调查生态公益林面积、蓄积、单位面积蓄积、树高、胸径和郁闭度等。

定点调查以确定的上述监测样本为基础,每次抽取1/2的监测样本开展定位监测,每2年实现1次监测样本全覆盖。以小班调查、固定样地调查和典型样地调查为主,以专项调查和社会调查为补充。

2 结果与分析

2.1 数量调查

2.1.1 不同地类面积变化

由表1可知,与2008年相比,2018年有林地面积增加259.9 hm2,疏林地减少64.5 hm2,灌木林地增加115.6 hm2,未成林地减少165.2 hm2,无立木林地减少88.3 hm2,宜林地减少57.5 hm2。总体而言,有林地和灌木林地面积逐年增加,其他林地逐渐减少,说明辽宁省生态公益林逐渐向正向演替方向发展,保护效果已取得阶段性成效。

表1 辽宁省生态公益林各地类面积动态统计 hm2

2.1.2 不同地类蓄积量变化

由表2可知,2008年林分蓄积17.28万m3,2018年林分蓄积21.35万m3,林分蓄积增长4.07万m3,增长率24%。总体上看,总蓄积逐年递增,随着幼龄林面积递减,蓄积也随之递减,中龄林、近熟林和成熟林蓄积均呈递增趋势。可见,监测区内生态公益林管护成效显著,林木正常生长,林分蓄积逐年递增。

表2 辽宁省生态公益林各龄组蓄积 m3

2.2 质量调查

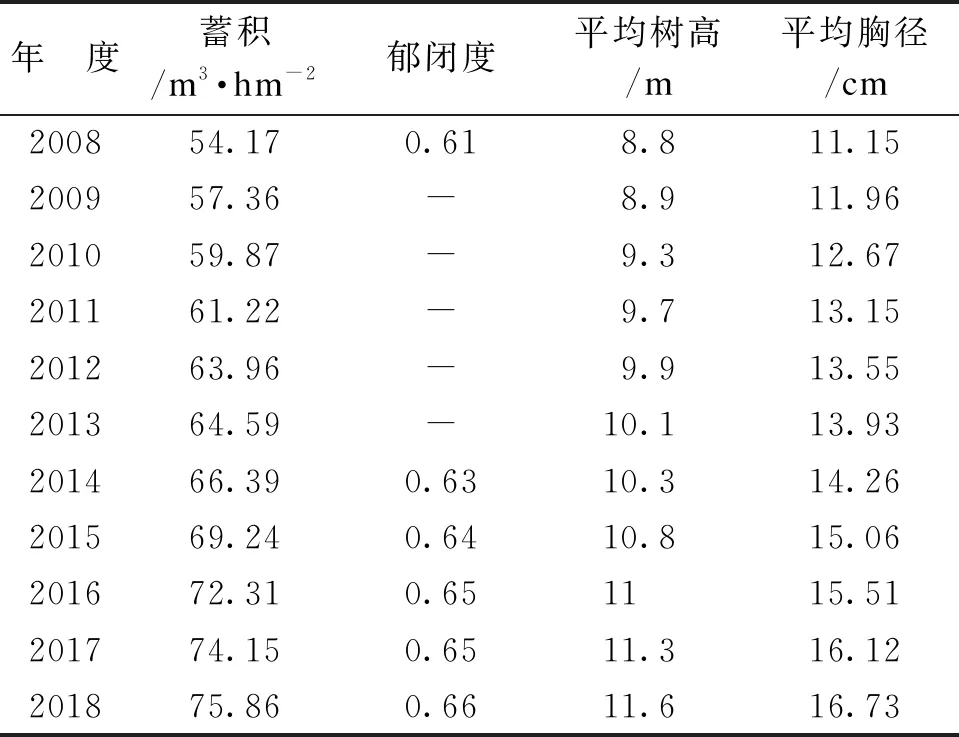

由表3可知,2018年林分蓄积75.86 m3·hm-2,较2008年增加21.69 m3·hm-2,增长率40.04%。2008年林分平均郁闭度0.61,2018年林分平均郁闭度0.66,基本保持稳定。2018年林分平均胸径分别为16.73 cm,较2008年增长了5.58 cm,增长率50.04%。2018年林分平均树高11.6m,较2008年增长了2.8 m,增长率31.82%。

表3 辽宁省生态公益林质量动态变化

3 结论与讨论

通过11年的连续调查可知,辽宁省生态公益林林分面积呈逐年增加趋势,总蓄积和每公顷蓄积量显著增加,林分郁闭度基本保持稳定,林分平均胸径和平均树高增长明显。调查还发现,辽宁省生态公益林生态功能等级也保持稳定,4级生态功能等级所占比例呈降低趋势,公益林健康度等级呈稳定状态,森林健康度等级稳中有升,1级侵蚀度公益林面积占监测面积的比例略有增加,3、4级侵蚀度所占比例降低明显,生态公益林土壤侵蚀情况得到有效控制,侵蚀强度呈降低趋势,物种丰富度和多样性显著增加,说明辽宁省生态公益林逐渐向正向演替方向发展,保护效果已取得阶段性成效。无论是从森林生长状况,还是从森林对环境、土壤流失的改善角度,科学的森林资源经营与保护是实现森林永续利用与可持续发展的重要手段,这对维护辽宁省的生态安全、林农增收致富皆具有重要意义,应当持之以恒坚持下去。