社会住宅的维也纳模式建设历程研究

■郭智超 GUO Zhichao

1 概述

社会住宅(Social Housing)起源于19世纪的欧洲。工业革命引起城市人口的急速增长,城市住房严重短缺导致污染、疾病和不道德的现象出现。慈善家、慈善组织及工厂老板开始为工人阶级提供廉价出租住房,依然无法解决日益严重的居住问题。20世纪初,随着政府的干预,社会住宅项目开始在一些欧洲国家和美国推行,并在第二次世界大战后,在全球范围内普及开来。

在整个欧洲,社会住宅并没有一个统一的定义[1]。在不同的国家,社会住宅的定义可能与住房所有权、建设的人、租金水平、补贴方式及保障对象等方面有关。传统意义上的社会住宅是指政府建造、拥有和管理的出租房屋,通常根据所需住房者的经济状况或住房需求,由政府部门进行配给,公有、只租不售、租金低廉和针对低收入者是其最主要的特点。20世纪80年代之后,新自由主义的浪潮及私人非营利组织的发展,对各国社会住宅制度和体系产生较大影响。以英国为例,通过推行购房权(the right to buy),政府持续出售社会住宅且停止由政府直接建设,新型的保障性住房(Affordable Housing)相继出现,其中包括经济适用房、共有产权住房、社会租赁住房等。每个国家对社会住宅都有自己的定义,这反映了他们对社会住宅的性质和重要性的看法[1]。但是,社会住宅的共同目标是提供负担得起的住房,其建设原则为:当私营市场无法为所有需要住房的人提供相应水平的、负担得起的住房,政府就必须干预,以确保为低收入者提供住房。

奥地利首都维也纳被认为是全球社会住宅的典范[2]。维也纳的社会住宅是由市政府或非营利性住房协会出租的政府补贴住房。截止2011年,市政府拥有约22万套出租单元,非营利性住房协会也拥有约13万套出租单元,社会住宅量约占住房总量的42%(表1),这一水平远高于欧洲平均水平。目前,将近2/3的维也纳市民居住在这些有补贴的住房中,其中不仅有低收入人群,还包括中产阶级。维也纳社会住宅的诱人之处不只是在于低廉的价格,更在于其宜人的居住环境;维也纳的规划也不仅是渐进的规划政策,更是可持续设计的前沿。

2 维也纳社会住宅的建设历程

2.1 红色维也纳时期的社会住宅

19世纪下半叶,维也纳的人口由大约40万增长到200多万,住房短缺导致了一系列居住问题。不少于95%的公寓既没有厕所,也没有自来水,只有1个厨房和一间房间组成的单元,且经常有10多个住户共用[3]。1900年前后,在政府的支持下,由企业家和慈善家组成的基金会开始尝试解决住房危机,增加城市中公寓的建设。但是,有碍于当时的政策及经济原因,租户被禁止转租或接受房客,这使得大多数工人难以支付租金。事实上,公寓里的大多数租户都是熟练的蓝领和白领工人[4]。

一战之后,住房危机愈发严重。1919年,社会民主党接管了维也纳市政府,并立即开始建设社会住宅项目。建设之初,在维也纳出现了两种完全不同的社会住宅建设模式。

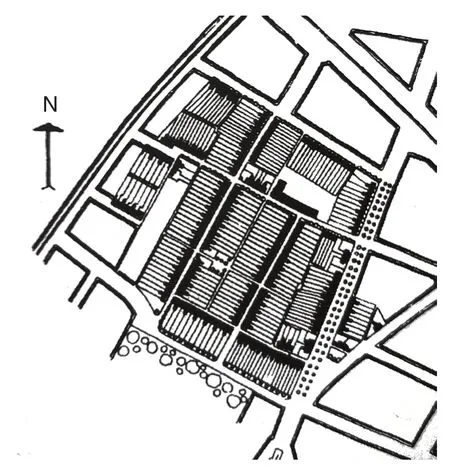

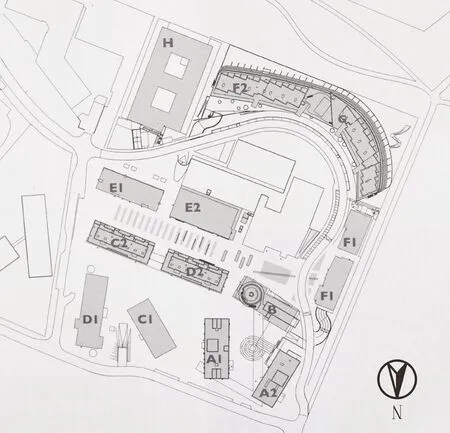

第一种模式被称为“Siedlungen”,即郊区定居点。一战时,由于住房和粮食危机,部分市民开始在城市郊区的公共土地上建造自己的庇护所及花园,以用于种植粮食和蔬菜,从而形成了一个个“野外定居点”。到1918年,已有超过10万人居住在这样的野外定居点。1919年,由于经济问题,新政府既无力建造大量的新住宅,又担心“野外定居点”进一步对环境造成破坏,于是开始对这些野外定居点进行管理。政府将土地出租给居民,并对定居点进行资助,专业的建筑师开始对这些定居点进行规划,居民组成“实施联合行动协会”进行自治。通过以上手段,维也纳形成了一套具有自身特色的郊区定居点建设模式(图1)。

表1 2011年维也纳市住房存量

图1 霍夫芬格街定居点(Siedlung Hoffingergasse)总平面图[4]

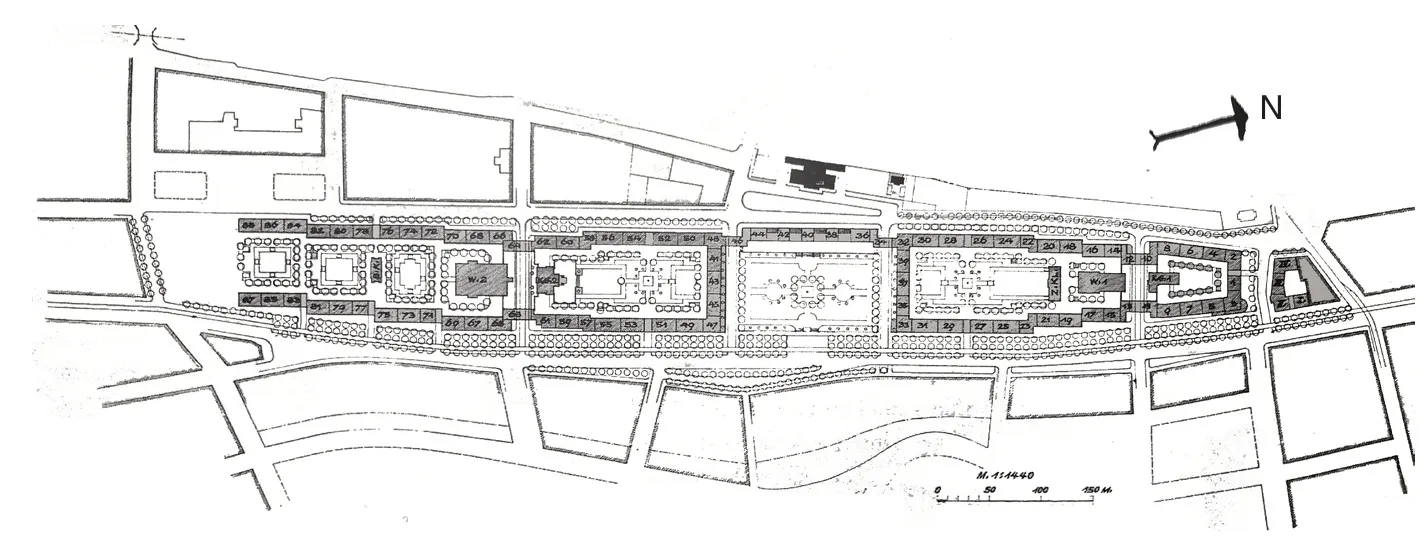

第二种模式被称为“Gemeindebau”,即市政住宅。1919年,政府在市区内开始建设第一个市政住宅。1923年,税收改革初见成效,政府开始大量收购城市土地,以建设更多的市政住宅。市政住宅采用周边式街区(the perimeter block)的类型,较大的密度和较高的层高增加了城市土地利用的经济性,且周边式的建筑布局与原有城市肌理相协调。与国际上盛行的居住环境相比,市政住宅的各个公寓都很小,设备也很少(仅有自来水、厕所、煤气和电等基础设施)[4];但街区内增加了文化、体育、卫生、教育等公共设施,可对所有人开放。公共空间与私人空间之间的界限变得不再那么严格。

由于郊区定居点分布广泛,使得其在学校、交通基础设施、水电供应等方面的开支增加了,而市政住宅的密度,却可以更经济地利用现有设施[5];且相较于郊区定居点,市政住宅在区位及公共设施等方面更加吸引市民。因此,自1923年起,政府停止了郊区定居点的建设。由此开始,以周边式街区为主的社会住宅开始大量建设,进入了“红色维也纳”时期。直到1934年,法西斯接管维也纳,新的社会住宅建设才停止。红色维也纳时期,维也纳建造了超过61 000套社会住宅,其中具有代表性的社会住宅项目是卡尔·马克思院宅(Karl-Marx-Hof)(图2)和拉本院宅(Rabenhof)。到1934年,超过10%的维也纳人居住在社会住宅中,房租约占家庭收入的3%~4%。

2.2 二战之后的社会住宅

第二次世界大战结束后,社会民主党重新掌权,由于战争和饥荒,此时的住房短缺约达11.7万套。在一次关于重建的会议中,维也纳确立了新的政治目标,其中,包括减少城市中心区的密度、增加郊区花园城市的密度及设立建筑竞赛[3]。

战后第一个社会住宅项目是由瑞典援建的佩尔·阿尔滨·汉森住宅区(Per-Albin-Hansson-Siedlung)(图3)。其建设模式采用现代主义行列式,建筑形式为预制装配式板式住宅。住宅区内包含1 000套带有阳台和浴室的公寓,并配备学校、幼儿园、商店、健康及休闲设施;同时,开始逐步配置中央供暖[6]。以此为标准,维也纳还建设了许多其他大型住宅区,但大多数的建筑质量很难与红色维也纳时期相比。这一方面是出于建筑成本的考虑(大量依赖预制件),另一方面是由于许多建筑师和其他专家因战争而逃离。尽管如此,居民们对这些住宅是接受的,相较于以前的住宅,新的住宅面积更大且设备齐全。到1958年,维也纳的重建工作基本完成,最紧迫的住房短缺问题得以解决[6]。

图2 卡尔·马克思院宅(Karl-Marx-Hof)总平面图[4]

图3 佩尔·阿尔滨·汉森住宅区(Per-Albin-Hansson-Siedlung)总平面图

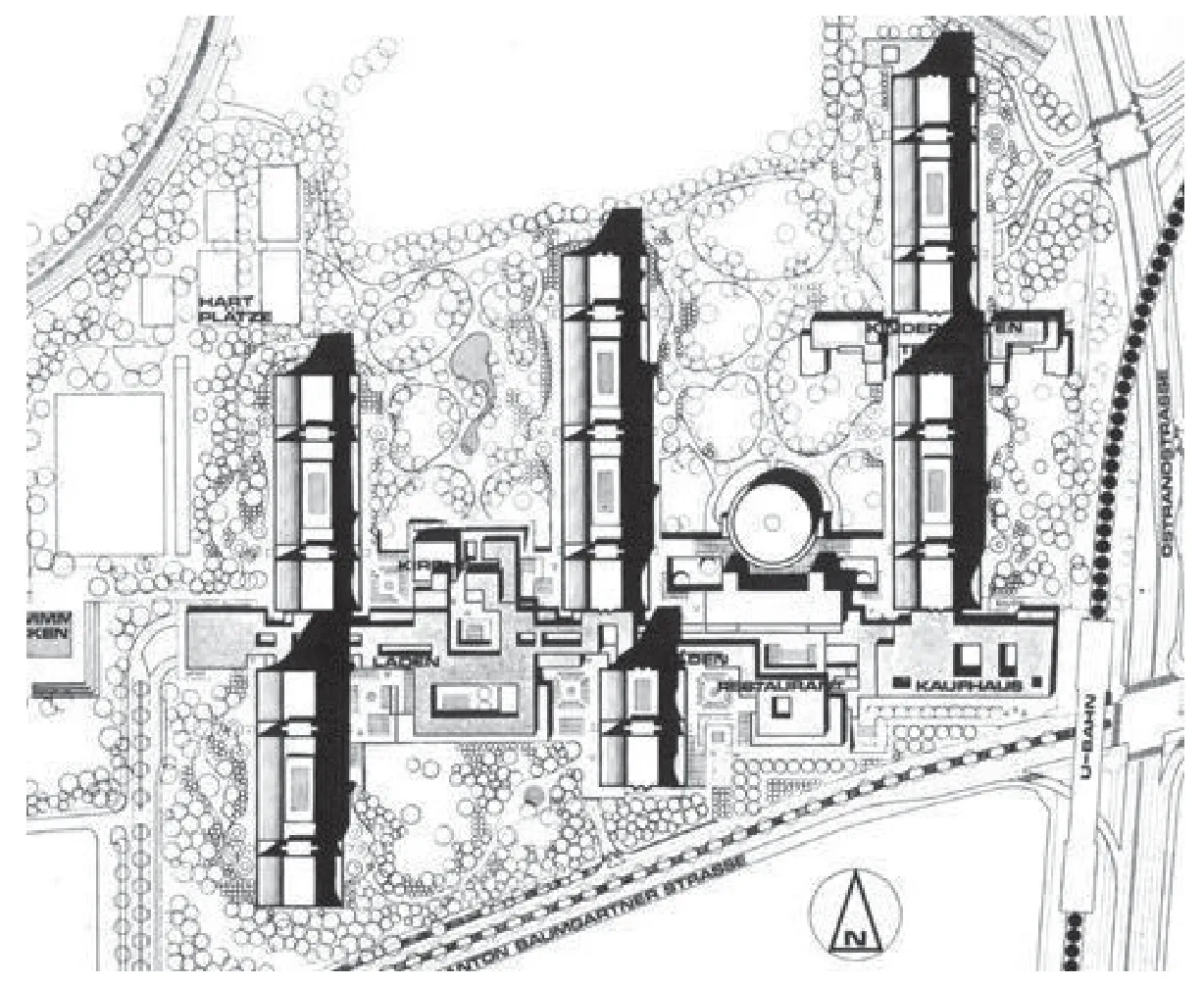

到20世纪60年代,虽然这些板式住宅区并没有像人们预测的那样成为贫民区,但依然遭到了居民们的批评。批评声集中在规划中由功能分区引起的交通问题,以及建筑过于单调(建筑功能单一和建筑造型单调)。针对这一情况,政府开始了板式住宅的第二阶段尝试,将红色维也纳时期的传统(形成内部的庭院和增加公共设施、公共交通)融入其中。最著名的预制房屋是由哈里·格吕克(Harry Glück)设计的阿尔特拉住宅区(Wohnpark Alterlaa)(图4),其中,包括3 200套公寓、一所学校、一所幼儿园、一个医疗中心、体育和休闲设施(包括桑拿和屋顶游泳池)、一个购物中心和配套地铁站[5]。这一时期的维也纳无论在规划还是建筑方面,均受到现代主义的影响,社会住宅的工业化生产虽然导致了一些问题,但在经济条件不佳的情况下,依然保证了社会住宅的大量建设,维持了低廉的租金。

2.3 七八十年代的社会住宅

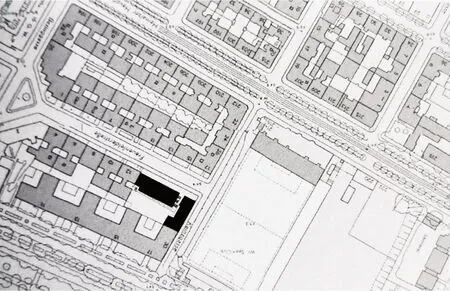

1974年,维也纳在内城区开始了大规模的城市更新计划。该计划由地区更新办公室(Gebietsbetreuungen)执行,采用一种创新的社会住房政策——“软规划”(Sanfte Planung)。“软规划”采用公民参与的方式,倡导科学规划和以小规模的、间隙的方法(图5),来应对19世纪传统的城市结构[5]。地区更新办公室在所有参与者中处于中立地位,只负责协调和促进更新计划。更新计划已经证明是成功的,在这个计划内,从20世纪20年代开始至20世纪70年代之前的房屋,已全面复修并逐步实现现代化[6]。

图4 阿尔特拉住宅区(Wohnpark Alterlaa)总平面图

图5 “软规划”住房策略[3]

20世纪七八十年代,维也纳在社会住宅的建设上还进行了一些新的尝试。维纳伯格新城(Wienerberg City)是著名的城市扩张项目之一,其规划过程被分为两个阶段。其中,第一阶段为总体规划的竞赛;第二阶段在第一阶段的基础上,将建筑用地划分为多块小型建筑用地,再通过竞赛将土地出让给不同的开发商(图6)。规划层面,更加注重城市的多样性和社会融合;建筑层面,更注重公寓本身和公共空间的质量。

这段时期,维也纳社会住宅的最大特点是公民参与,无论是在设计建造过程中还是在后期管理过程中。新建项目中,居民们可以参与到楼层平面的设计中,以满足不同的需求;还会通过选举成立租户委员会,共同管理、运营社会,增强社区的凝聚力。更新项目中,根据租户的要求,公寓的质量得到了提高,如安装厕所和浴室、连接中央供暖系统或区域供暖系统、改善隔热、安装电梯等,且没有取代大多数低收入的现有租户[6]。最极端的一种理念是“让空间成为你自己的(Making Space Your Own)”,在赫尔穆特·威默(Helmut Wimmer)设计的公寓中,每一层的公寓像沿着内部“街道”的房屋用地一样排列在一起,“服务区”(厨房和浴室)被安置在紧凑的盒子里,让居民完全自由地细分生活空间[2]。

2.4 90年代至今的社会住宅

自80年代开始,由非营利性住房协会建设的社会住宅比例逐年升高。非营利性住房协会从本质上讲是受国家及地方法律、政策约束和控制的房产开发商,其通过建设社会住宅项目所得到的补贴、租金和其他收益,只能用于社会住宅的修缮及新的社会住宅开发。20世纪90年代中期,政府停止建设社会住宅,新的社会住宅项目全部由非营利性住房协会建设。

众多住房协会通过竞赛的方式争夺新的社会住宅项目的土地和补贴,这种竞赛被称为“四柱模式”(The Four Pillar Model)。“四柱模式”不仅仅是建筑竞赛,也是社会住房项目,共考虑4类标准:①规划,包括城市结构、建筑结构、公寓结构、设计;②成本,包括土地成本、建设成本、用户成本和合同条件、室内设计和成本的关联性;③生态,包括气候和资源友好型建筑、健康和环境意识强的住房、影响城市空间的绿色和开放空间的质量、绿色和开放空间使用的多样性;④社会可持续性,包括日常使用的适宜性、有计划地降低成本、在社区里一起生活、特殊需求的房屋。所有社会住宅项目都必须通过一个跨学科评审团的评判,该评审团由建筑师、景观规划师、生态规划师、经济学家、社会学家等专家组成,其中大部分成员由独立机构(建筑师协会、大学等)提名,政府根据评判结果向相应的住房协会提供土地和补助[2]。维也纳“四柱模式”的成功,证明可以通过竞争性工具建设社会住宅。自1996年以来,所有受资助的新建住宅项目都达到了较低的能源消耗水平(最高每年50 kWh/m2),与此同时,通过激烈的竞争,建筑成本可以平均降低20%[6]。

图6 维纳伯格新城(Wienerberg City)总平面图[3]

维也纳社会住宅的多样性令人惊叹[2]。位于市中心的威廉兵营住房项目(The Wilhelm Kaserne Housing Estate),包含一个难民之家、社会住宅以及各式各样租期不同的公寓类型;煤气城(Gasometer City)是用欧洲曾经最大的煤气厂储气罐改造而成,是工业遗址改造的模范工程;由诺曼·福斯特(Norman Foster)规划的“欧洲之门(Eurogate)”是城市中被动式住房的代表,其旨在探索新的住宅能源标准;还有一类住房被称为“主题住房”,有为老人而建的,有为独立女性而建的,有为自行车爱好者而建的,也有为有共同生活追求的人们而建的。

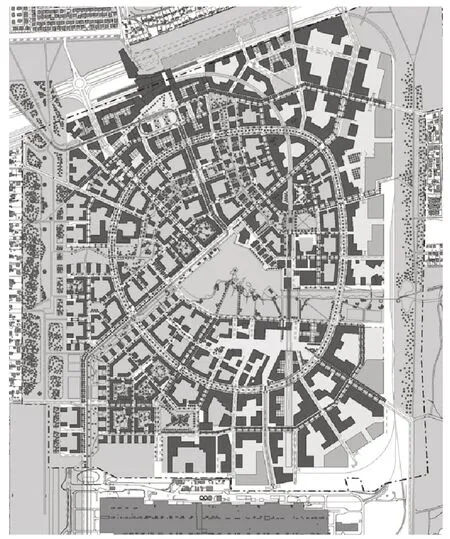

近些年,建设的重点由单个地块转变为区域发展。阿斯班新城(Seestadt Aspern)(图7)代表全新的城市概念,社会混合和功能混合,优先公共交通,倡导利用可再生能源。

越来越多的著名建筑师如让·努维尔(Jean Nouvel)、蓝天组(Coop Himmelb(l)au)、赫尔佐格和德梅隆(Herzog &de Meuron)、诺曼·福斯特(Norman Foster)等,纷纷加入维也纳社会住宅的建设,这证明社会住宅项目也能满足明星建筑师们的“野心”。在维也纳,社会住宅不是贫穷的象征,而是可持续发展的典范,更重要的是,它们一直是可负担得起的。

3 维也纳模式的特征

3.1 社会住宅的稳定性

维也纳的社会住宅制度至今已有百年历史,其稳定性与强有力的社会住房政策有直接关系。相关政策始于红色维也纳时期,私人住房市场显然无法解决日益严重的住房危机。随着市民的抗议,政府决定进行干预,此时住房权成为了整个社会的共识,住房成为人类最基本的权利之一。出于经济目的,社会民主党选择在城市中采用周边式街区的模式建造市政住宅,并且运用传统的劳动密集型承重墙体系施工方式外加建筑配件工业化生产的方式,提供更多的就业岗位,促进经济发展;出于政治目的,社会民主党希望通过市政住宅及广泛的社会和文化机构,重塑维也纳工人阶级的传统文化,使其成为新的社会主义工人阶级文化[4]。二战之后,社会住宅制度上升到国家高度,成为国家福利的一个关键支柱,不仅遵循社会政策目标,而且越来越多地遵循经济动机。根据凯恩斯主义经济学,社会住房政策希望通过低住房成本释放家庭消费的资源,保持低工资要求,并以此促进国际竞争力[7]。20世纪90年代中期,保守党希望出售部分社会住宅,但遭到地方政府的反对,特别是在维也纳。社会住宅是社会民主党获得选票的重要原因,且社会民主党希望继续通过社会住宅对市场的干预来抑制城市住房问题和社会空间划分。综上所述,维也纳的社会住宅不仅是一种福利制度,更具有很强的政治和经济目的,正是出于这些目的,才能保证维也纳的社会住宅即使面对战争、经济危机、住房商品化浪潮,也依然能展现出强大的稳定性。

3.2 社会住宅的创新性

图7 阿斯班新城(Seestadt Aspern)总平面图

维也纳社会住宅的创新性在不同的时期表现为不同的建设模式:红色维也纳时期是具有“红色”属性的周边式街区模式,二战之后是现代主义工业化住宅模式,七八十年代是公民参与模式,90年代中期之后是竞赛模式。之所以能产生如此多的创新的建设模式,是因为不断地有新的参与者加入到社会住宅的建设过程中,且维也纳的社会住房政策确保了各方参与者发挥了其作用。红色维也纳时期的市政住宅,是由社会民主党人和瓦格纳(Otto Wagner)学派的建筑师共同创造的。社会民主党人强调街区中的公共设施,瓦格纳学派的建筑师关注城市新旧之间的协调问题,强调城市在现有技术、社会特征和经济组织下的延续。二者理念的结合,创造出一种空间融合的社会主义工人阶级居住空间。到七八十年代,人们开始反思战后现代主义工业化住宅带来的问题,此时,“软规划”政策使得地区更新办公室、居民加入,引导社会住宅的更新与建设回归人文尺度。90年代中期,为了继续发挥社会住宅调控住房市场的作用及满足人们日益多样化的需求,更多不同领域的专家和不同理念的开发商(非营利性住宅协会)通过“四柱模式”加入到建设过程中,继续保持了维也纳社会住宅强大的创造力。

3.3 社会住宅的社会性

维也纳社会住宅的社会性表现为其对社会融合有利的空间策略。维也纳社会住宅的空间策略分为3种尺度,即城市尺度策略、片区尺度策略和街区尺度策略。

3.3.1 城市尺度策略

总体来说,维也纳的社会住宅均质地分布在城市空间之中。考虑到居民的就业问题,社会住宅的选址靠近公共交通。这有赖于社会民主党会选择在土地价值低的时期大量购买土地,有时也会以高价格购买城市中心区土地,以保证政府持有的土地能够支持社会住宅的建设计划。

3.3.2 片区尺度策略

近些年来,维也纳注重创建连续的城市居住区,我们经常能够发现几个地块围绕公共空间建设的案例,以公共空间为导向的住区建设正在维也纳盛行。公共空间体系作为整个片区的骨架,为不同社区的人群交流提供了平台,有效降低了社会空间隔离。

3.3.3 街区尺度策略

公共设施位于街区内部且对所有人开放,街区内部的庭院成为了半公共空间,居民由街道进入庭院,再由庭院回到自己的公寓或去到公共设施,使得维也纳拥有“公共空间—半公共空间—私人空间的空间体系”,这种空间体系—让社会住宅项目能够融入到城市之中。

4 结语

社会住宅的维也纳模式是一种政府主导、多方参与,以可持续发展为目的的住房模式。其特殊之处在于,维也纳的社会住宅是在资本主义制度框架下实现的具有社会主义理想的住宅。维也纳社会住宅的3种特性分别解释了其住宅空间生产的动力、过程和结果,正是这3种特性的共同作用,才能使“维也纳模式”持续运转。

从本质上讲,“维也纳模式”反映出的是城市及居民对于社会住宅的态度:社会住宅是实现住房权的重要保障,是为工人阶级设计的而非特别贫困的人们;社会住宅是促进经济发展的重要手段,需要具有竞争性和前瞻性,且具有功能融合、空间融合的属性。

我国的保障性住房建设在取得巨大成就的同时,还存在着一些问题:设计滞后、资金短板、设施落后、居住隔离等。近年来,国家在部分省市推行新建住宅小区中配建公共租赁住房的政策,但在具体操作中,公共租赁住房一般被安置在小区的角落,依然难以避免“隔离”。针对这些情况,不妨借鉴维也纳模式:①灵活的资金来源。以维也纳非营利性住房协会的部分项目为例,在项目建设之初,可向租户收取建设成本一定比例的费用,在其搬离之际再退还给租户。②保障性住房的区位尽量均质且要与公共交通相连。不仅要考虑居民的居住问题,也要尽量照顾居民的就业问题。③可通过带方案出让土地,举办建筑竞赛,邀请知名建筑师参与等方式提高建筑设计的质量。维也纳社会住宅的高质量,与高水平的设计师有直接的关系。④以公共空间为导向设计社会住宅项目,为消除社会隔离提供平台。我国居住区目前采用的是居住小区模式,仅将不同的居住小区安排在一个片区是不够的,居民之间缺乏交流沟通,依然无法解决社会空间隔离问题。只有提升公共空间的品质,促进居民交流,才能消除隔离。