中式园林,从哲学到美学的东方智慧

余一

3000多年来,中国人从未停止过对理想栖居方式的追求。从海上仙岛“蓬莱”,再到文人心中的“桃花源”,这种天人合一、面水背山的居住梦想,随着中式园林艺术的形成,逐渐羽翼丰盈,一个只属于中国人的“心灵后花园”从此诞生。

中式园林可以说是中国传统文化中的重要组成部分。作为一种特殊的载体,它不仅客观真实地反映出中国历朝历代不同的社会状况、经济状况、科技水平和工程技术水平,而且折射出中国人自然观、人生观和世界观的演变,同时蕴含了儒、释、道等哲学或宗教思想以及对田园诗、山水画等传统艺术的追求,凝聚了中国文人和能工巧匠的勤劳与智慧。

缘起,揽尽东方神韵

中国的园林艺术,如果从殷、周时代“囿”的出现算起,至今已有3000多年的历史,是世界園林艺术起源最早的国家之一,在世界园林史上占有极重要的位置(世界园林可分为三个系统——欧洲园林、西亚园林和中国园林)。

据有关典籍记载,我国造园应始于商周,其时称之为“囿”。商纣王“好酒淫乐,益收狗马奇物,充牣宫室,益广沙丘苑台,多取野兽(飞)乌置其中……”周文王建灵囿,“方七十里,其间草木茂盛,鸟兽繁衍”。最初的“囿”,就是把自然景色优美的地方圈起来,放养禽兽,供帝王狩猎,所以也叫游囿。天子、诸侯都有囿,只是范围和规格等级上的差别,“天子百里,诸侯四十”。汉起称苑。汉朝在秦朝的基础上把早期的游囿,发展到以园林为主的帝王苑固行宫,除布置园景供皇帝游憩之外,还举行朝贺,处理朝政。这个时期涌现的名园有汉高祖的“未央宫”、汉文帝的“思贤园”、汉武帝的“上林苑”、梁孝王的“东苑”(又称梁园、菟园、睢园)、宣帝的“乐游园”等。

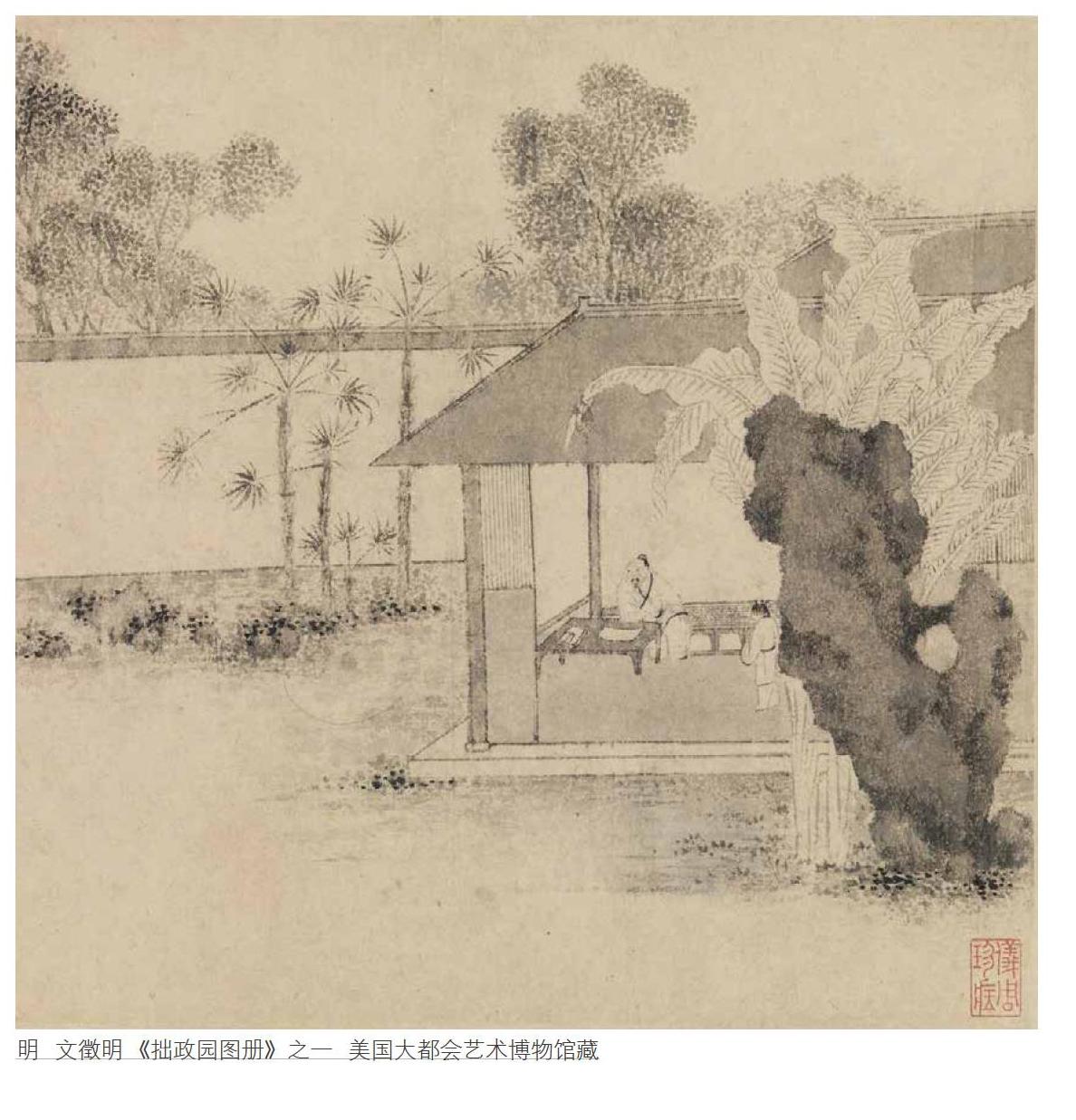

明、清是中国古典园林创作的高峰期,皇家园林创建以清代康熙、乾隆时期最为活跃。当时社会稳定、经济繁荣给建造大规模写意自然园林提供了有利条件,“圆明园”“避暑山庄”“畅春园”等,“沧浪亭”“休园”“拙政园”“寄畅园”等园林都是当时的佳作。同时在明末还产生了园林艺术创作的理论书籍《园冶》。他们在创作思想上,仍然沿袭唐宋时期的创作源泉;从审美观到园林意境的创造都是以“小中见大”“须弥芥子”“壶中天地”等为创造手法。自然观、写意、诗情画意成为创作的主导地位,园林中的建筑起了最重要的作用,成为造景的主要手段。园林从游赏到可游可居方面逐渐发展。大型园林不但摹仿自然山水,而且还集仿各地名胜于一园,形成园中有园、大园套小园的风格。

地域特色造就三大流派

我国地域广大,东西南北的气候地理条件及物产各不相同,因而,园林也常常表现出较明显的地方特性。归总起来,我国南方江南地区、广东沿海地区一带的园林较富特色,于是便有了所谓江南园林、岭南园林等称谓;而北京四周及山东、山西、陕西等地的园林风格较为相像,便统称之为北方园林。

“文人气质”的江南园林

“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”,表明了江南私家园林的地位和人们对它的称颂和向往。江南私家园林大都占地有限,却别有洞天,关键就在于园景中融合了园主的文心和学修,正因如此,江南园林才表现出有别于其他园林形式的风雅和意境。江南园林沿文人园之轨辙,以淡雅相尚,布局自由,建筑朴素,厅堂随宜安排,结构不拘定式为特点,亭榭廊槛,宛转其间,一反宫殿、庙堂、住宅之拘泥对称,贵在以意境取胜于堆金砌玉,金碧辉煌的写实手法。这种文人园风格,后来为衙署、寺庙、会馆、书院所附庭园,乃至皇家苑囿所取法。江南古典园林中,以江南“四大名园”为代表,即南京瞻园、苏州留园、拙政园、无锡寄畅园。除此之外,上海豫园、南京玄武湖、扬州瘦西湖、个园、何园、苏州沧浪亭、狮子林等都是江南古典园林的典范。

“多元文化杂糅”的岭南园林

岭南园林可谓荟萃各种园林的精彩,开创了南北风格与中西文化相糅合、艺术与实用相兼顾、园林与建筑相融合的先河,既有北方园林的雄厚,又有江南园林的精巧,同时结合自然环境、当地民居特色,呈现出独特民间色彩,成为中国园林的一个重要流派。区别于北方园林的壮丽和江南园林的纤秀,岭南园林重实效、顺人意,装修精美、华丽,大量运用木雕、砖雕、陶瓷、灰塑等民间工艺、门窗格扇、花罩漏窗等都精雕细刻;布局形式和局部构件受西方建筑文化的影响,反映出中西兼容的岭南文化特点。在18-19世纪初期,广州海珠区、西关一带曾涌现出由十三行商人兴建的规模宏大、雍容华丽的私家园林,包括潘家花园、伍家花园、海山仙馆在内的众多名园,被称为“行商庭园”。它们不仅是岭南园林的巅峰之作,还引发了清代时期欧洲各国模仿“中国式”园林的盛况。现存的清代岭南四大园林分别是清晖园、余荫山房、梁园、可园,其他著名园林还有碧江金楼、宝墨园、顺德和园、粤晖园等。

“彰显皇家风范”的北方园林

北方园林以帝王宫苑为代表,又称皇家园林。无论从文化立意、规划格局、建筑特点上都以狂放浑厚写实的手法来体现北方人的“大气”和“皇家气”。既然是朝廷修建的园林,那么在人力、物力、财力、智力诸方面都是倾国而为之,并且,皇家园林必然讲究帝王气派、雄伟高大、金碧辉煌,所有皇家园林都占地比较广,平面布局严谨,壮阔豪放,厚重沉重。此外,北方园林受南方影响,清代康熙帝、乾隆帝南巡,喜好南方园林,把南方工匠招到京城造园。北方人也自觉地学习南方园林,京城的园林实际上是全国园林的集锦,集全国名园之大成。如圆明园不仅仿照了杭州的“断桥残雪”“柳浪闻鸳”“平湖秋月”“雷峰夕照”“曲院风荷”;还仿照了苏州的“狮子林”,其文渊阁仿照了宁波的天一阁;颐和园仿照了杭州西湖,两者的堤、桥、岛都有异曲同工之妙;承德避暑山庄的烟雨楼仿照了嘉兴南湖等。

意境,中式园林之精髓

中式园林被称为“凝固的诗、立体的画”。走在这些园林当中,我们就如同漫步在古人编制的诗画当中。一步一景,人与自然和谐共处。

景妙何在?曰:妙在知与不知之间。知者,知其妙,悉其好恶;不知者,不知其所以然也。这句话一语道破了中式园林艺术的精髓所在。中式园林区别于世界其他园林体系的最大特点,在于它不以创造呈现在人们眼前的具体园林形象为最终目的。它追求的是象外之象,言外之意,即所谓“意境”。意境,实质上是造园主内心情感、哲理体验及其形象联想的最大限度的凝聚物,又是欣赏者在联想与想象中最大限度驰骋的再创造过程。正是由于对意境的追求、创作与欣赏,使中国古典园林区别于其他国家的园林,而独树帜,著称世界。用一句话来概括中国古典园林的意境,那就是如明代计成在《园冶》中提到的“虽由人作,宛自天开”的咫尺山林。

中式园林艺术创作中“意境”的产生又与中国古代哲学思想与精神如出一辙,将“儒、释、道”哲学思想汇合一处。在这种思想影响下,古典园林设计开始将建筑、山水、植物等有意识地融为一体,于有限空间内,依形就势,创造出了与自然环境相协调的、尽乎“天人合一”的园林之绝唱,艺术之离骚。

柳宗元《邕州柳中丞作马退山茅草亭记》中云:“夫美不自美,因人而彰。兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣。”自然美因为人的欣赏而使其价值得到呈现。中式园林集宅院、草木于一体,可赏,可游,可居,这种艺术风景是在人口稠密、自然景色匮乏的城市中,人们依恋自然、追求与自然和谐共处、美化自身居住环境的一种独特创造。

如今,汲取传统园林构景艺术,创造、设计出既有现代感又不失传统文化精髓的园林空间,也已成为现代建筑的追求方向,衍生出新中式园林。新中式园林的应运而生既符合当下国人对传统生活美学的追求,更体现了在中西风格交融下的时代潮流风向标。