社交媒体使用与大学生网络人际信任关系研究

刘 丽,刘梦虹

(1.合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥 230009;2.阜阳师范大学 商学院,安徽 阜阳 236037)

全媒体时代,人们生活环境日益媒介化,社交媒体成为年轻人特别是大学生聚集的重要场域。社交媒体是指人们用来创作、分享、交流意见、观点及经验的虚拟社区和网络平台,[1]包括社交网站、微信、QQ等,具有丰富的信息呈现、传送、交互等形式。社交媒体创造了高效沟通的便利条件,可以满足个体在网络上分享观点、结交朋友、维持和加固熟悉关系等需要,是现代人际交往方式的延伸。截至2019年6月,中国网民规模已达8.54亿,其中手机网民规模达到了8.47亿,网民群体中,学生最多,占比26.0%。网络人际信任是网络社会中信任主体对信任客体产生的一种积极的信念和期望。伴随社交媒体使用,网络人际信任引起了学者们的广泛关注。Rousseau将其界定为:在对他人意图或行为有一种积极预期的基础上接受易损性的一种心理状态。[2]胡蓉等将其定义为:现实中的人在网络虚拟生活空间中,借助信息交互行为而表现出的对交往对方能够履行他所被托付之义务及责任的一种预期和保障感。[3]大学阶段是个体自我同一性发展的关键时期。社交媒体使用拓展了大学生的社交空间,引发了其思想观念、社交行为的变化,对其网络人际信任产生重要影响。一方面,社交媒体使用可以补充现实中大学生人际交往的不足,或者减缓一些现实中交往不足所带来的负面影响;[4]社交媒体使用提升了网络空间的社交价值,改变了大学生社交的时空观,提高了其人际交往的能力,促进了其心理健康的发展。另一方面,社交媒体使用也给大学生人际交往带来负面影响,较多使用网络社交的群体表现出更高的网络成瘾程度;[5]网络传播的弱连接关系催生社交友谊朝着虚假的方向发展;[6]过度使用社交媒体,会使得大学生人际交往变得更加具有随意性、功利性、冷漠化、虚拟化和低俗化。[7]鉴于此,本文采用问卷调查方法,探究社交媒体使用与大学生网络人际信任的关系,提出大学生正确使用社交媒体及其网络人际信任良性发展的教育启示,进而为大学生网络思想政治教育提供参考。

一、研究方法

本文选取安徽省部分大学生为研究对象,采取整群抽样的方法,采用秦晶晶编制的《大学生社交媒体使用情况调查问卷》[8]和丁道群等编制的《网络人际信任问卷》[9]进行问卷调查。采用SPSS19.0统计软件进行数据分析。调查共得到问卷872份,剔除无效问卷,保留有效问卷820份,有效率94%。

《大学生社交媒体使用情况调查问卷》共27个题目,由控制程度(9个条目)、信息获取(6个条目)、互动体验(3个条目)、同伴支持(4个条目)和自我展示(5个条目)五个维度组成。每个条目按Likert-5进行计分。各维度条目的平均分为各个维度分数,五个维度分数的平均值为问卷总分。本研究中,该量表整体Cron-bach’s α系数为0.823。《网络人际信任问卷》共有9个题目,5点计分,1~5代表从“完全不同意”到“完全同意”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.714。

二、调查结果

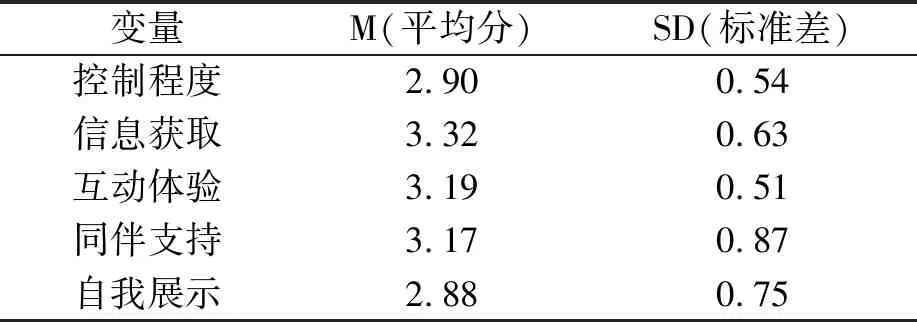

(一)大学生社交媒体使用情况

调查显示:《大学生社交媒体使用情况调查问卷》总分为3.09,标准差为0.47,且各维度得分不同(详见表1)。从各维度得分来看,信息获取维度得分最高,其次依次是互动体验、同伴支持、控制程度与自我展示维度。从各维度标准差来看,互动体验维度的标准差最小,离散程度相对较低;同伴支持维度标准差最大,离散程度相对较高。

表1 大学生社交媒体使用情况各维度平均分和标准差

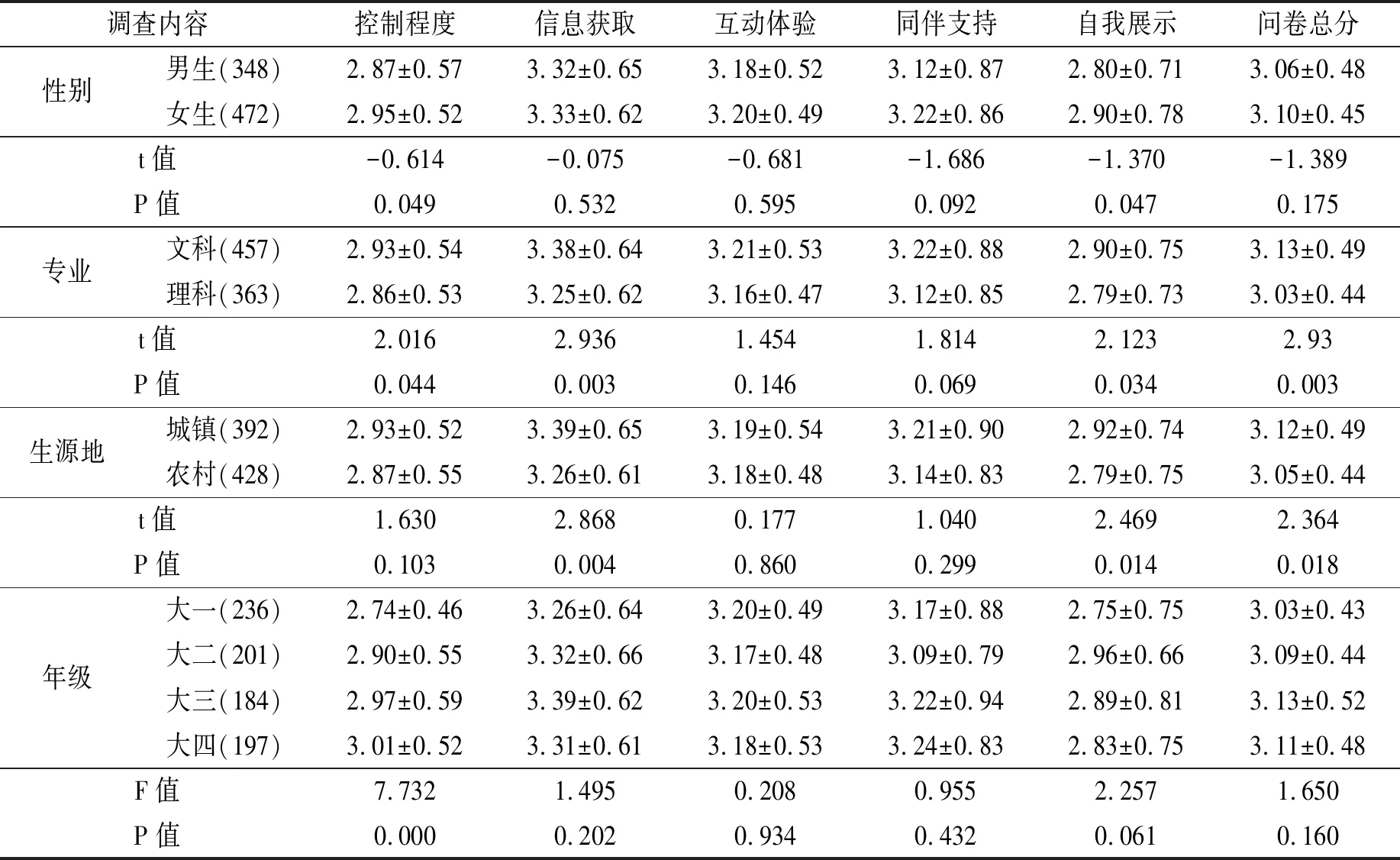

调查表明:不同特征大学生社交媒体使用情况不同(详见表2)。

表2 不同特征大学生社交媒体使用状况得分(M±D,分)

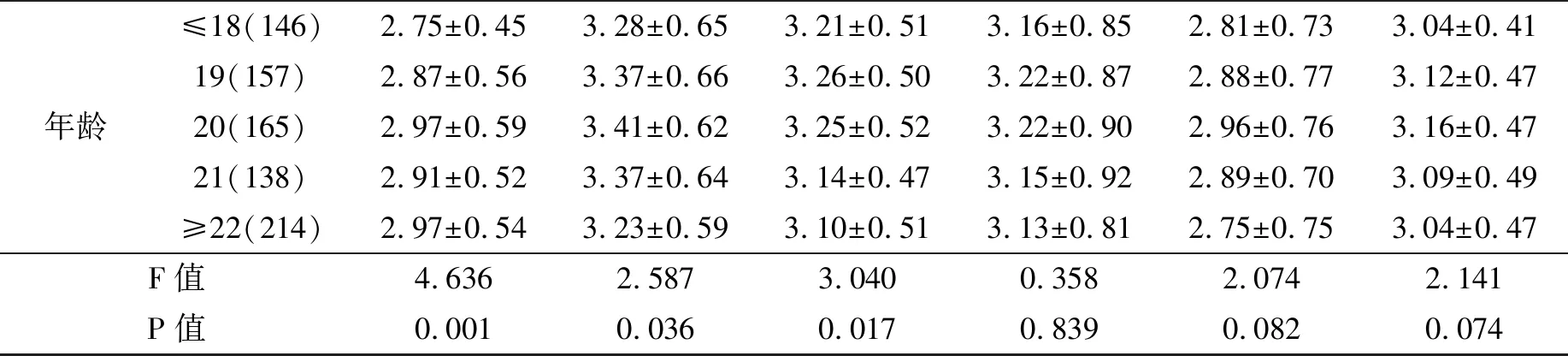

续表2

年龄≤18(146)2.75±0.453.28±0.653.21±0.513.16±0.852.81±0.733.04±0.4119(157)2.87±0.563.37±0.663.26±0.503.22±0.872.88±0.773.12±0.4720(165)2.97±0.593.41±0.623.25±0.523.22±0.902.96±0.763.16±0.4721(138)2.91±0.523.37±0.643.14±0.473.15±0.922.89±0.703.09±0.49≥22(214)2.97±0.543.23±0.593.10±0.513.13±0.812.75±0.753.04±0.47F值4.6362.5873.0400.3582.0742.141P值0.0010.0360.0170.8390.0820.074

(二)大学生网络人际信任状况

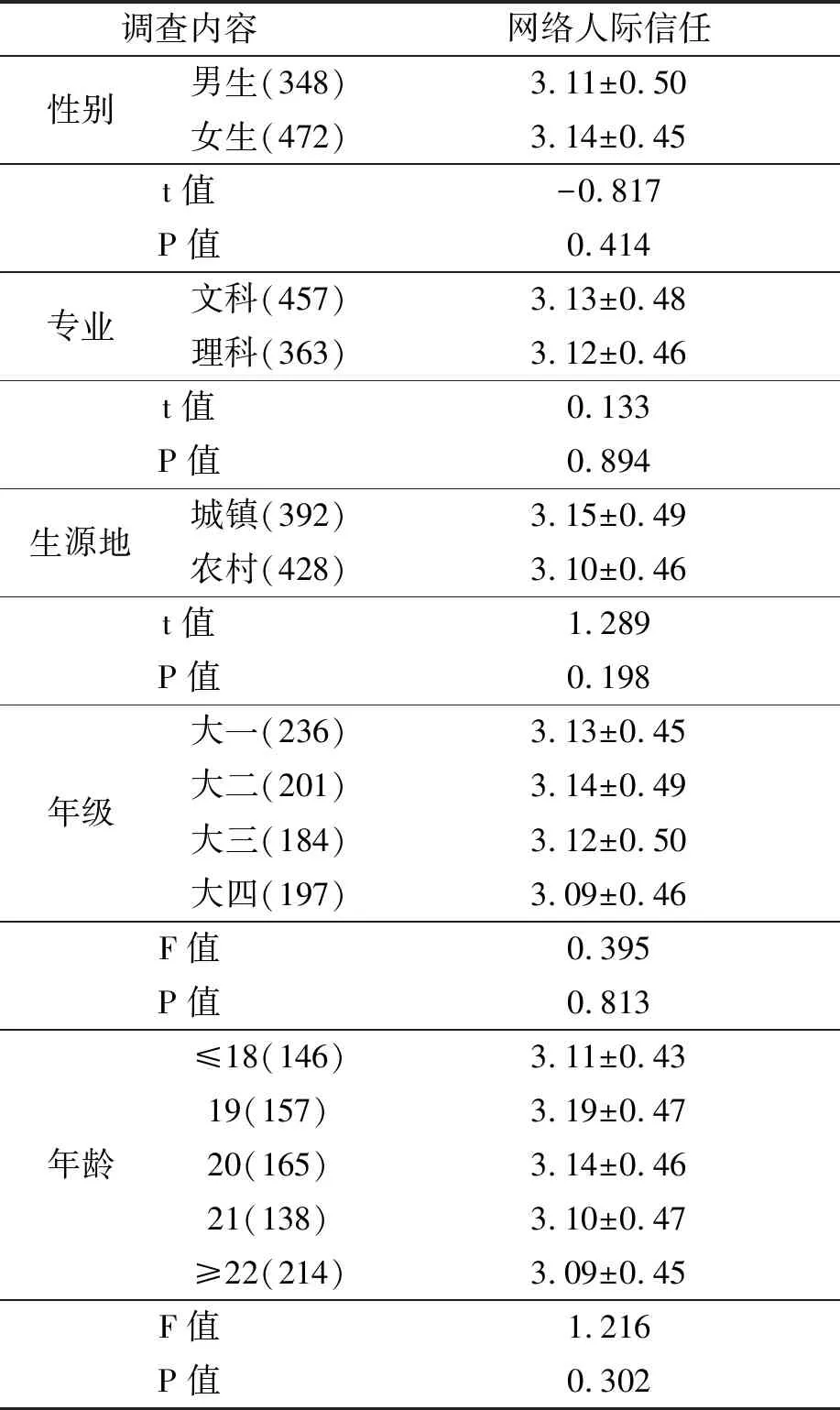

调查显示:大学生《网络人际信任问卷》总分为3.12,标准差为0.48;不同特征大学生网络人际信任水平不同,但差异均不显著(P>0.05)(详见表3)。

表3 不同特征大学生网络人际信任状况得分(M±D,分)

(三)社交媒体使用与大学生网络人际信任的Pearson相关分析

为探索社交媒体使用与大学生网络人际信任关系,本文采用Pearson相关分析,对社交媒体使用情况各维度以及问卷总分与大学生网络人际信任进行相关性分析。

相关性分析结果显示:社交媒体使用情况各维度以及问卷总分与大学生网络人际信任存在显著相关性(详见表4)。

表4 社交媒体使用与大学生网络人际信任的相关系数

注:**在0.01水平上显著相关;*在0.05水平上显著相关

(四)社交媒体使用与大学生网络人际信任的回归分析

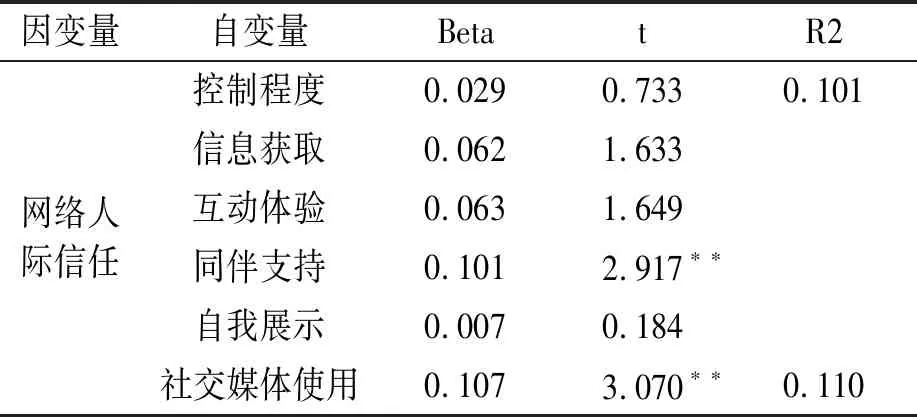

为进一步探索社交媒体使用与大学生网络人际信任关系,在控制性别、专业等变量后,本文将社交媒体使用情况各维度以及问卷总分与大学生网络人际信任进行回归分析。

回归分析结果显示:社交媒体使用对大学生网络人际信任存在显著正向预测作用(P<0.01);除同伴支持维度对大学生网络人际信任有显著的正向预测作用(P<0.01)外,其他各维度均未到达显著正向预测作用(P>0.05)。

表5 社交媒体使用与大学生网络人际信任的回归系数表

三、调查结果分析

(一)大学生社交媒体使用现状与解析

由调查结果可知,大学生社交媒体使用整体处于中等偏上水平,且个体之间差异较大,各维度之间也不平衡。这说明大多数大学生能够正确使用社交媒体,其社交媒体使用仍在可控范围内。男女大学生社交媒体使用情况存在差异,女生问卷总分以及各维度得分均高于男生,这与聂鑫、贺超等人[10]的研究结果一致。究其原因,可能由于男女性别和性格差异,女生更文静,更喜欢私密和较安静的交流。[11]文理科大学生社交媒体使用情况存在差异,文科大学生得分均高于理科大学生,这与张咏华[12]等人的调查结果一致,也符合大部分人所认为的文科生更喜欢参与讨论,更倾向于通过网络展示个人学习生活片断。城镇与农村生源大学生社交媒体使用情况存在差异,城镇大学生得分明显高于农村生源大学生。究其原因,可能是由于成长经历、环境的不同,城镇大学生可能更趋向于通过网络空间进行社交。年级不同大学生社交媒体使用情况不同,且随着年级升高,控制程度维度得分越高。可能由于邻近毕业,就业压力较大,与外界联系更加紧密,增强了社交媒体使用时间。年龄不同大学生社交媒体使用情况不同,随着年龄增长大学生社交媒体使用情况问卷总分呈现出先升高后降低的动态变化趋势。究其原因,可能是随着年龄的增长,大学生社交媒体使用风格、个人偏好逐渐形成,大学生社交媒体使用更加理性。

(二)大学生网络人际信任现状与解析

由调查结果可知,大学生网络人际信任整体处于中等偏上水平,不同特征大学生网络人际信任水平不同。性别方面,女大学生网络人际信任高于男生,这与丁道群等人的研究结果相同,但与池思晓[13]等人的研究结果有所不同。这可能与性别间的社会心理差异有关,相对于女大学生而言,男大学生在网络人际交往中更具理性思维,自我防备意识较强,具有更高的自我保护意识,在建立网络人际信任时更加小心谨慎,因而其网络人际信任得分会稍低于女生。但整体来看,男女大学生网络人际信任水平差异不显著。专业方面,文科大学生网络人际信任略高于理科大学生,这可能与文、理学科性质有关。文理科生长期接受学校教育不同,文科生接受人文社会教育多些,理科生接受自然科学教育多些,其思维方式、为人处世、人际交往或多或少地会受学科背景的影响,文科生在网络社交中可能更易受情绪影响,容易轻信他人,而理科生在网络社交中可能更加理性,会冷静客观地分析问题。但整体来看,文理科大学生网络人际信任水平差异不显著。随着年级、年龄增加,大学生网络人际信任水平是先升高后降低。这说明大学生网络人际信任水平与其入学后学校生活经历相关,与生源地关系不大。

(三)社交媒体使用与大学生网络人际信任关系的探讨

本研究发现,社交媒体使用各维度以及问卷总分与大学生网络人际信任存在显著正相关关系,社交媒体使用能够显著预测大学生网络人际信任。这说明相比之较少使用社交媒体的个体,更加偏好使用社交媒体的大学生网络人际信任水平更高。现实生活中,人际信任的形成一般依赖于以社会系统为中介的制度信任和以熟悉、情感关系为基础的个人信任。网络社交中,由于尚未有严密的制度(如法律等)来确保网络社会的秩序规范,合约及公平的社会制度所提供的信任则难以在网络人际信任中发挥应有的作用。因而,网络社交中的双方倾向于通过社交媒体获取信息,进而体会到对方的信任,并且借助这种互动体验来建立网络人际关系,进而在此基础上提升网络人际信任水平。这与线下人际信任构建具有某种程度的一致性。自古以来,中华民族就是一个注重人情的社会。网络信任的建构过程不断涉及个人的认知与判断,信任决定的修正依据是个体在网络社交过程中逐渐暴露出的信息。[14]大学生在社交媒体使用中的心理感受、体验等主观认知和评价影响其网络人际信任建构。本研究还发现,在社交媒体各维度中,仅同伴支持维度能显著预测大学生网络人际信任。这说明同伴支持是大学生网络人际信任中的保护因素,加强这一点,可提升大学生网络人际信任水平。

四、研究结论与教育启示

(一)研究结论

本研究表明:大学生社交媒体使用总体情况一般,不同特征大学生社交媒体使用情况不同,且在专业、生源方面差异显著,在性别、年级、年龄方面差异不显著;社交媒体使用与大学生网络人际信任显著正相关,能够显著预测大学生网络人际信任,然其各维度并不能简单预测大学生网络人际信任,仅同伴支持维度能显著预测大学生网络人际信任;大学生在社交媒体使用过程中所形成的认知和评价,所获取的同伴支持是影响大学生网络人际信任的关键因素。

(二)教育启示

1.规范大学生网络人际交往行为。网络人际交往是一种“隐匿了身体存在的缺场交往”,在这样一个“交际场域”,个体的自我社会角色意识淡薄,诚信机制对网民行为的自我监督作用衰减。因此,应加强大学生网络人际交往道德引导,规范其网络人际交往行为,引导其文明使用社交媒体,尊重他人,注意形象,语言文明,诚实守信,有担当。

2.加强大学生网络媒介素养教育。大学生网络媒介素养决定着其对社交媒体的本质、特点及功能认识。网络媒介素养水平较高的大学生,对网络人际交往认识较为理性,在社交媒体使用时能够甄别、选择有价值的网络社交信息,获取有效的同伴支持,构建有意义的网络人际关系。因此,应加强大学生网络媒介素养教育,提升大学生对社交媒体信息的选择、理解、质疑、评估、创造等能力以及将媒介信息转化为个人生活发展所用的能力。

3.加强大学生网络伦理教育。高校网络伦理教育关乎到大学生在网络社会中网络公民形象的塑造,也关系着网络生态的建设。当前大多数大学生在网络社会人际交往中能够遵守网络伦理规范,很好地适应网络社会的发展,但也存在网络伦理失范现象,严重者如网络间谍、网约自杀等。因此,应加强大学生网络伦理教育,塑造大学生集诚信、友善、责任、尊重等优秀品格于一身的网络公民形象。