政治信任、情绪感染与政策执行

钟昌标,于东平

(1.云南财经大学 商学院,云南 昆明 650221;2.云南财经大学 国际工商学院,云南 昆明 650221)

一、 引 言

政策执行梗阻一直是我国政府研究的焦点及难点问题。学者们分别从中国特色情境[1]、央地关系[2]、官员激励[3]、多方博弈[4]、主体协同[5]等视角对其成因进行了多层探讨。研究结果显示,中国情境下特有的“差序政府信任”现象,不仅容易导致基层治理陷入经典的“塔西佗陷阱”[6],而且还会影响基层治理的绩效表现[7]。考虑到政策执行主体对政策执行效果的能动性,建立执行主体间的共生关系,则成为保障政策执行有效性的新型手段[1]。尤其是,当我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段后,如何积极推动效率变革则成为政策执行领域研究的重中之重。各政策主体间到底存在怎样的深层次共生关系?哪些主体对政策执行影响更为显著?公众的政治认知对政策执行有何影响?这些问题均值得理论层面的深层探讨。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)指出,态度对个体行为具有显著影响[8]。公众对政府或政治制度所抱有的信心[9],即公众的政治信任,对其行为预测具有重要意义[10]。甚至有研究显示,作为一种宏观层次的社会资本,政治信任,比物质资本和人力资本可能发挥着更为强大的经济促进动能[11]。它不仅是政府施政效果的晴雨表,亦是政策执行的润滑剂。高水平的政治信任,不仅可以提高受众者的政策支持力度,而且还能减少政策执行中的效果扭曲[12],从而有助于营造良好的政策执行环境。然而,学术界对此方面的研究“碎片化”特征明显[13],难以勾勒出两者间的详实关系。有鉴如此,论文拟从政策执行受众者的政治信任这一微观心理视角切入,通过厘清政治信任对政策执行的作用机理,为政策执行主体间共生关系的构建奠定理论基础。

此外,公众对政府或政治制度所抱有的态度或信心,会有意识(或无意识)地感染给其他人,从而产生情绪感染现象。所谓情绪感染,是指个体情绪会受到群体中其他人员的情绪影响,从而倾向于模仿对方情绪、动作及行为,并最终与其趋于一致的现象[14],具体包括积极情绪感染和消极情绪感染双维度。其中,积极(或消极)情绪感染是指个体在他人正性(或负性)情绪的感染下,表现出与其一致的积极(或消极)情绪体验的过程[15]。考虑到政策执行受众者的政治信任具有外显性、传染性等特点,本文探索性将情绪感染纳入政治信任与政策执行关系模型中,考察其对两者关系的调节作用。

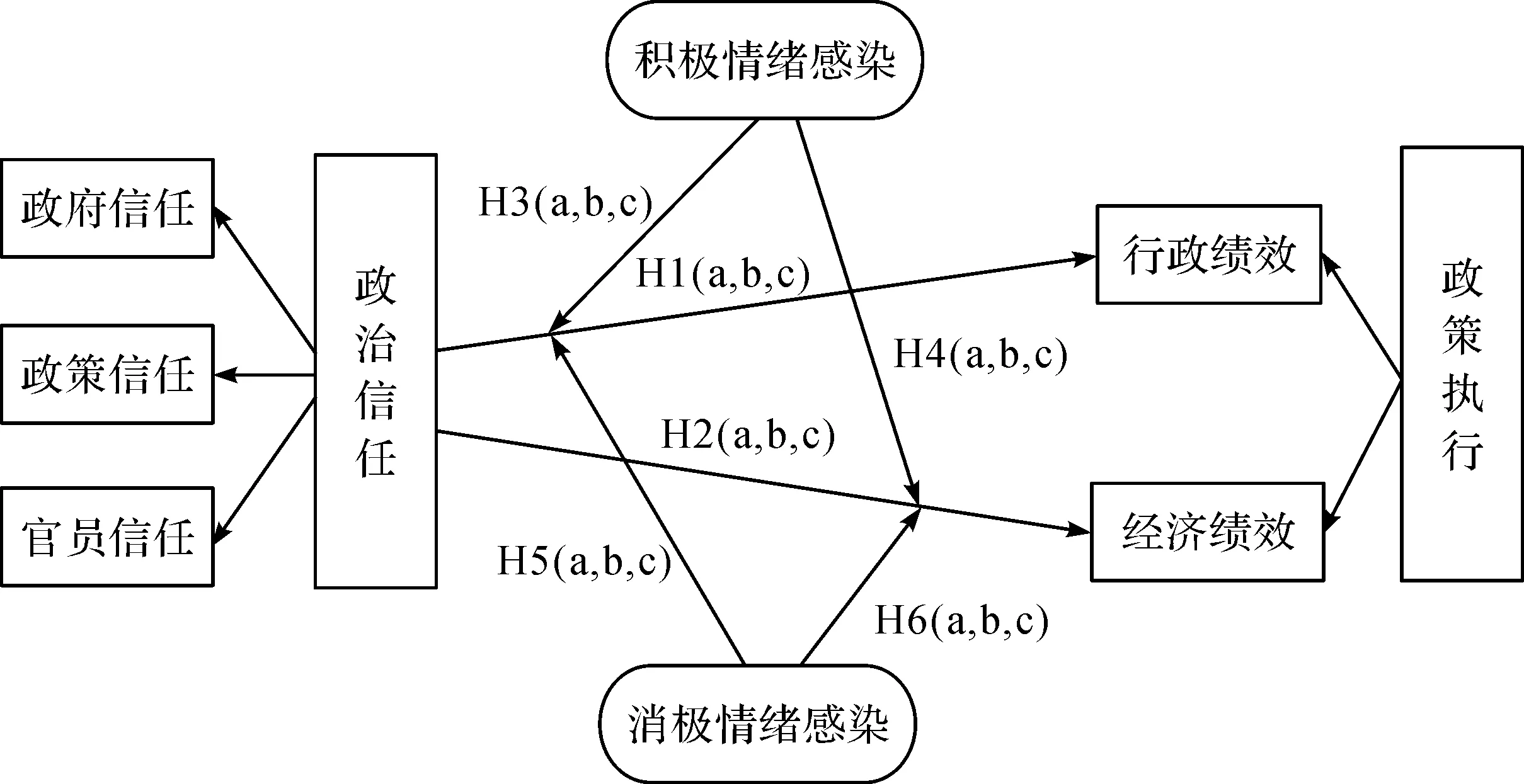

基于上述考虑,就我国高质量发展中政策执行力提升问题,本文依托计划行为理论和情绪感染理论,探索性从政治信任和情绪感染这两个微观视角对政策执行进行剖析。具体而言,论文首先系统性提出政治信任(具体包括政府信任、政策信任和官员信任三维度)对政策执行(具体包括行政绩效和经济绩效两维度)的关系假设;其次,将情绪感染(具体包括积极情绪感染和消极情绪感染两维度)作为调节变量纳入关系模型中;最后,通过规范性实证研究范式,对所提假设进行实证验证,并就其验证结果进行分析和讨论。

二、 文献回顾与研究假设

(一) 政治信任与政策执行

作为社会、政治、经济的重要衡量指标,政治信任一直是政治科学研究的热点话题[16]。所谓政治信任,是指公众对政府运作满足正常预期程度的基本评价导向[17]。基于不同的研究目的和研究视角,学者们对政治信任维度进行了不同层次的划分。如Blind[18]认为政治信任存在宏观(即对政策组织的信任)、微观(即对政府官员的信任)两个层面;肖唐镖和王欣[19]则认为政治信任包括对政治共同体的信任、对广义政府的信任、对政治精英的信任三个层面;Wang[20]则认为政治信任包含人际信任(即公众对政府行为体、政府行政人员的信任)和组织信任(即公众对政治制度、政府机构的信任)两个维度。本文按照戴维·伊斯顿的分类方式[21],将政治信任划分为政府信任、政策信任、官员信任三个维度。

计划行为理论中关于态度与行为关系的解释,为梳理政治信任与政策执行关系机理奠定了理论基础。计划行为理论认为,行为态度可通过行为意愿对行为发生发挥间接作用[8],即态度越积极,行为意向就越大,行为发生就越有可能[22]。大量的实证研究均验证了计划行为理论在解释及预测个体行为时的有效性[23]。甚至有学者将信任作为态度的关键前因变量,对计划行为理论模型进行了扩展[24]。故而,本文做出如下推导:公众对政府、政策、官员的信任程度,影响其对政府政策的执行意愿,从而最终影响政策的执行效果。

与此同时,大量的实证研究结果表明,公众对公共政策的支持力度受政治信任水平的影响。如,公众的政治信任程度影响其守法程度[25]、腐败认知[26]及官员评价[27]。更确切地说,公众较低的政治信任水平,会降低其政治参与度,增加其政治挑衅行为和违法行为[25];而较高的政治信任水平,往往会提高公众对该国政治机构的信任程度,促使公众更愿意牺牲自身物质利益支持公益政策[12],从而促进社会和经济绩效。与此同时,受2008年金融危机影响出现高失业率的国家(如美国、西班牙等),也正在经历政治信任的急剧下滑[28]。这也从一定程度上折射出民众对政府的信任程度,影响政府的施政效果。据此,本文提出如下假设:

H1(a,b,c):政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)对政策执行的行政绩效具有显著的正向影响作用。

H2(a,b,c):政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)对政策执行的经济绩效具有显著的正向影响作用。

(二) 情绪感染的调节作用

所谓情绪感染,是指人们在社交过程中,会自动、即时、持续地模仿他人的面部表情、声音、姿势、动作、行为等,并倾向于时刻捕捉他人的情绪[29],具体可分为积极情绪感染和消极情绪感染。不同效价的情绪,将产生不同的情绪判断[30]。

具体而言,积极心理学的兴起,引发了学者对积极情绪效应及其作用机制的探索与关注。研究指出,积极情绪体验不仅有利于个体感知积极的信息暗示,而且有利于组织营造积极的情绪氛围[31],从而使其产生更强的行为意向;领导者的情绪感染越高,变革型领导与下属工作投入之间的正相关关系则越强[32];高涨的投资情绪正向调节企业生命周期对其融资方式选择的影响机制[33]。据此可以推断出,政策受众主体的积极情绪可能对政治信任与政策执行绩效关系起正向调节作用。具体而言,政策受众主体在交互过程中,会有意识或无意识地捕捉、模仿情绪传播者对政府行为的积极信任情绪,从而促使情绪接受者更倾向于肯定政策执行后的绩效表现。基于以上论述,本文提出如下假设:

H3(a,b,c):积极情绪感染对政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)与行政绩效的关系起正向调节作用。

H4(a,b,c):积极情绪感染对政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)与经济绩效的关系起正向调节作用。

图1 本研究的概念模型与关系假设

由于消极的事件往往更能引发人们强烈、迅速的认知反应[34],因此,与积极情绪相比,消极情绪更具传染性和影响性[35]。根据情感事件理论(Affective Event Theroy, AET)可知,个体在工作中所经历的各种事件都会引发情感反应,从而影响员工的工作态度和行为。消极情绪会使员工消极怠工,并对未发生的事件持否定态度,进而做出不利于组织利益的行为[36]。据此可以推断出,政策受众主体的消极情绪感染可能对政治信任与政策执行关系起负向调节作用,即个体的消极情绪感染,会弱化政策受众者的政治信任与政策执行之间的正向关系。具体而言,当政策受众主体与其他个体进行交流时,其自身对政府及其行为的消极态度和情绪,会通过面部表情、言语、行为展示给情绪接受者,导致情绪接受者无意或有意地作出相似认知,从而最终影响其对政策执行的理性判断。基于以上论述,本文提出如下假设:

H5(a,b,c):消极情绪感染对政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)与行政绩效的关系起负向调节作用。

H6(a,b,c):消极情绪感染对政治信任(政府信任、政策信任、官员信任)与经济绩效的关系起负向调节作用。

基于上述分析,本文构建了如右图1所示的概念模型。

三、 研究设计

(一) 数据与样本

由于政治信任、情绪感染、政策执行等数据无法从公开资料获得,因此本文采用问卷调查的方式进行数据收集。为保证数据质量,本研究先做了小样本的数据收集和预测试。在小样本因子分析之后,对调查问卷进行了合理的微调,然后再进行大规模的问卷发放。为确保样本数据的代表性及可获得性,论文按照文献[37]的具体做法,首先从所在区域的企业花名册中随机抽取了100家样本企业;其次,以实地发放、邮件报送等方式,向每家样本企业发放4份问卷,由企业高层管理者指定四名被试分别填写;最后,请样本企业一并返回所填问卷,并将所得问卷进行编码处理。历经6个月时长,最终发放问卷400份,收回问卷245份,回收率61%,这远远高于香港地区学者行为研究6.8%-11.6%的问卷回收率以及西方学者实证研究10%-33%的样本回收率[38],本文的回收率可被接受。剔除无效问卷后,共得到有效问卷162份,有效率为66.12%。从被调查样本的基本特征来看,被试中男性86名,女性76名,分别占比53.1%、46.9%;被试者多数处于21-30岁及31-40岁这两个年龄阶段,占比分别为51.6%、38.5%;被试者的教育背景主要集中在本科、研究生及以上学历,分别占比54.7%和34.2%;样本中高层管理者、中层管理者和基层管理者的比例,分别为17.4%、35.4%和47.2%。被试样本的这些特征基本符合本研究的样本要求。

(二) 变量与测量

本研究问卷使用的大部分题项均来自国内外较为成熟的测度量表。为保证量表质量,翻译工作由多名具有海外留学背景及相关管理工作经验的人员共同完成,并根据预调研结果对部分题项的表述进行了修订,使其表述更加符合被试对象的实际情况和理解方式。

1. 被解释变量。本文所涉及的被解释变量为政策执行绩效,是指政策执行的有效性和价值性,主要体现在行政绩效(包括预定目标的实现、执行的连续性、相关配套政策的完善性、内外部监督机制的完善性等)、经济绩效(包括减税情况、融资困境的解决情况、壁垒的降低情况、技术创新的促进性等)两个维度。主要参考朱庄瑞和吕萍[39]的研究,分别设计了行政绩效6个题项、经济绩效5个题项对政策执行进行测度。

2. 解释变量。本文所涉及的解释变量为政治信任,是指一般民众对一个国家(或地方)的政府及其行为的认可程度[19],具体包括对政府机构的信任(即政府信任)、对政府所提供的公共服务的信任(即政策信任)及对政府公务人员的信任(即官员信任)。主要参考肖唐镖和王欣[19]、Levin和Cross[40]等文献的研究做法,分别设计了政府信任5个题项、政策信任6个题项、官员信任5个题项对政治信任进行测度。

3. 调节变量。本文所涉及的调节变量为情绪感染,即情绪从一个个体传递到另一个体的过程[41],具体包括积极情绪感染和消极情绪感染[35]。主要参考Kimura等[42]的研究,分别设计了积极情绪感染5个题项、消极情绪感染3个题项对情绪感染进行测度。

4. 控制变量。考虑到性别[43]、年龄[44]、受教育程度[45]、职位[46]等变量对政治信任、情绪感染及政策执行关系的潜在影响,本文将上述变量作为控制变量进行了测量。其中,被试者性别按照“1.男,2.女”进行填写;被试者年龄按照“1.20岁及以下,2.21-30岁,3.31-40岁,4.41-50岁,5.50岁以上”进行填写;被试者学历按照“1.初中及以下,2.高中/中专,3.大专,4.本科,5.研究生及以上”进行填写;被试者职位按照“1.基层管理者,2.中层管理者,3.高层管理者”进行填写。

本文调查问卷的内容主要包括两个部分:第一部分为企业及被试者基本情况调查,包括公司所属行业、企业性质、被试者性别、年龄、受教育程度、职位等;第二部分是本文研究变量在企业实践中的具体测度,包括政策执行的两个维度(行政绩效和经济绩效)、情绪感染的两个维度(积极情绪感染和消极情绪感染)和政治信任的三个维度(政府信任、政策信任和官员信任)。问卷采用Likert七标度打分法,要求被试从“1.完全不同意,2.比较不同意,3.基本不同意,4.一般,5.基本同意,6.比较同意,7.完全同意”中进行评价打分。

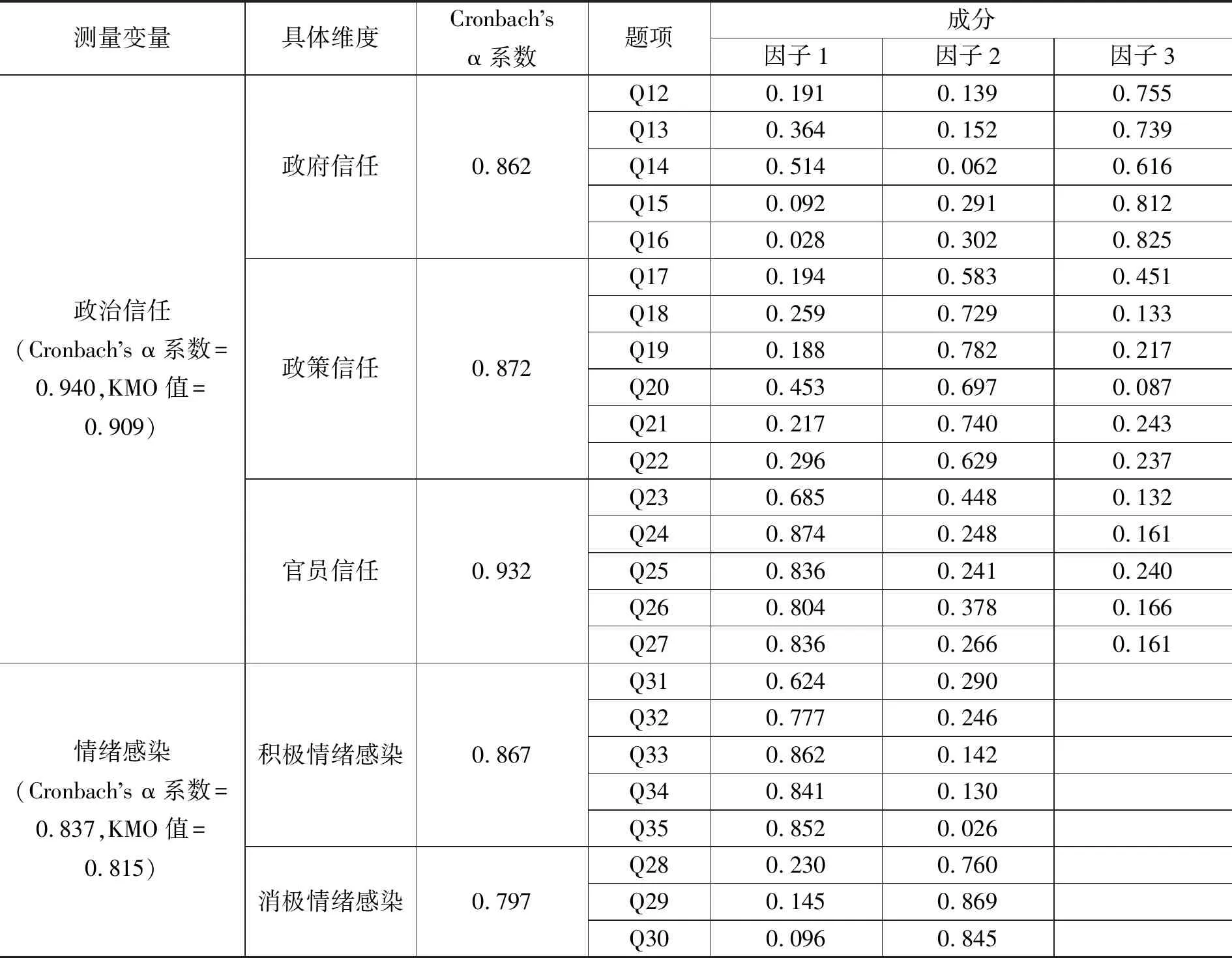

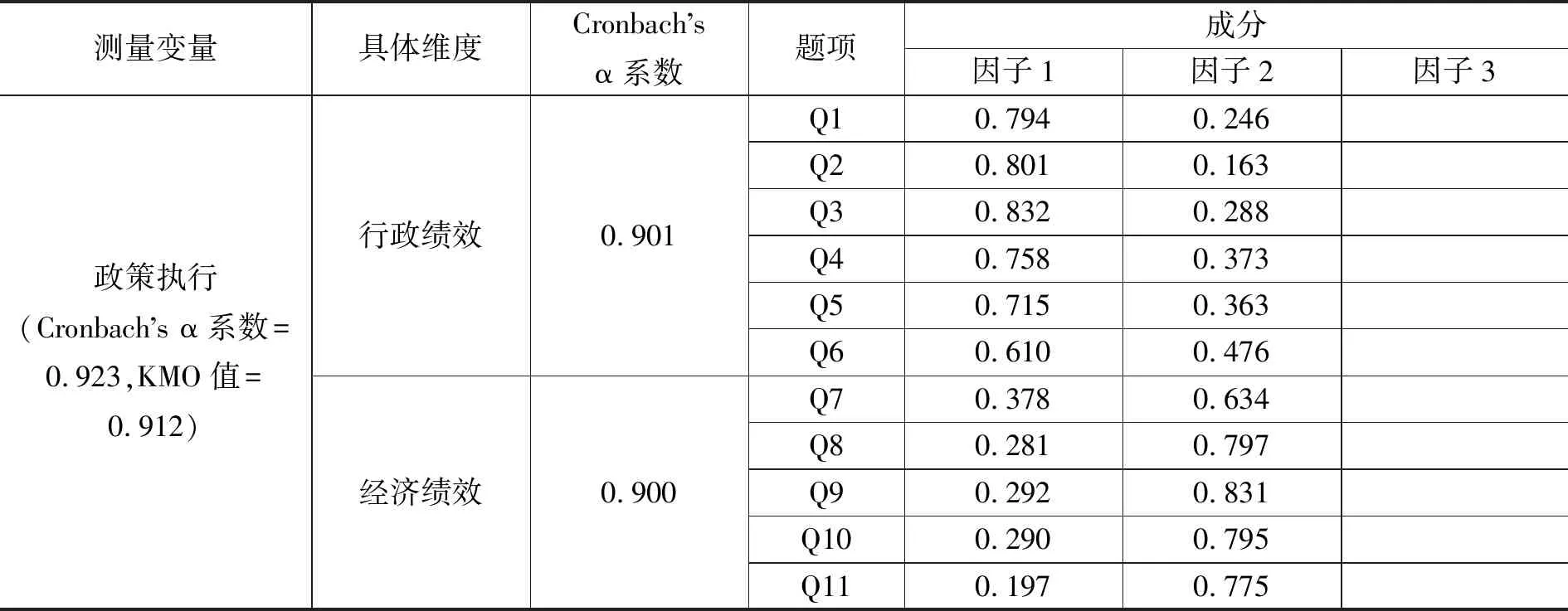

(三) 信度与效度检验

研究采用了Cronbach’s α系数对因素内部结构的一致性进行测量。结果显示,政治信任、情绪感染、政策执行的Cronbach’s α系数分别为0.940、0.837和0.923,其具体维度的Cronbach’s α系数可参见下表1所示。这说明所用量表具有足够的信度。

为进行因子分析,首先采用KMO检验法和巴特利特球体检验法对相关数据进行了测度。结果显示,政治信任、情绪感染、政策执行三个测量变量的KMO值分别为0.909、0.815、0.912,均大于0.7;巴特利球体检验的近似卡方统计值的显著性概率均为0.000,皆小于0.001;随后采用主成分分析法对政治信任、情绪感染、政策执行提取因子。应用具有Kaiser标准化的正交旋转法,得到因子载荷矩阵(详见下表1所示)。其中,政治信任旋转后所提取的三个因子可解释主变量的70.281%,情绪感染旋转后所提取的两因子可解释主变量的68.503%,政策执行旋转后所提取的两个因子可解释主变量的67.989%。

表1 测量指标变量的Cronbach’s α系数及因子载荷矩阵

(续表)

表2给出了变量之间的相关性分析。从表2可以看出,政府信任、政策信任、官员信任与行政绩效显著正相关,这初步验证了H1(a,b,c);政府信任与经济绩效关系不显著,政策信任、官员信任与经济绩效显著正相关,这初步否定了H2a,验证了H2b、H2c。与此同时,考虑政治信任与情绪感染具体维度乘积项,与政策执行各因子间的相关性,可初步判断,情绪感染(不论是积极情绪感染,还是消极情绪感染)对政策信任与行政绩效、官员信任与行政绩效的关系均起显著性调节作用,积极情绪感染对政府信任与经济绩效、官员信任与经济绩效的关系起显著性调节作用。

表2 变量之间的相关性分析

四、 实证结果与分析

为消除变量之间可能存在的多重共线性,研究将政治信任、情绪感染、政策执行各主成分因子生成新变量,并以此作为基础数据,用于验证各假设关系。

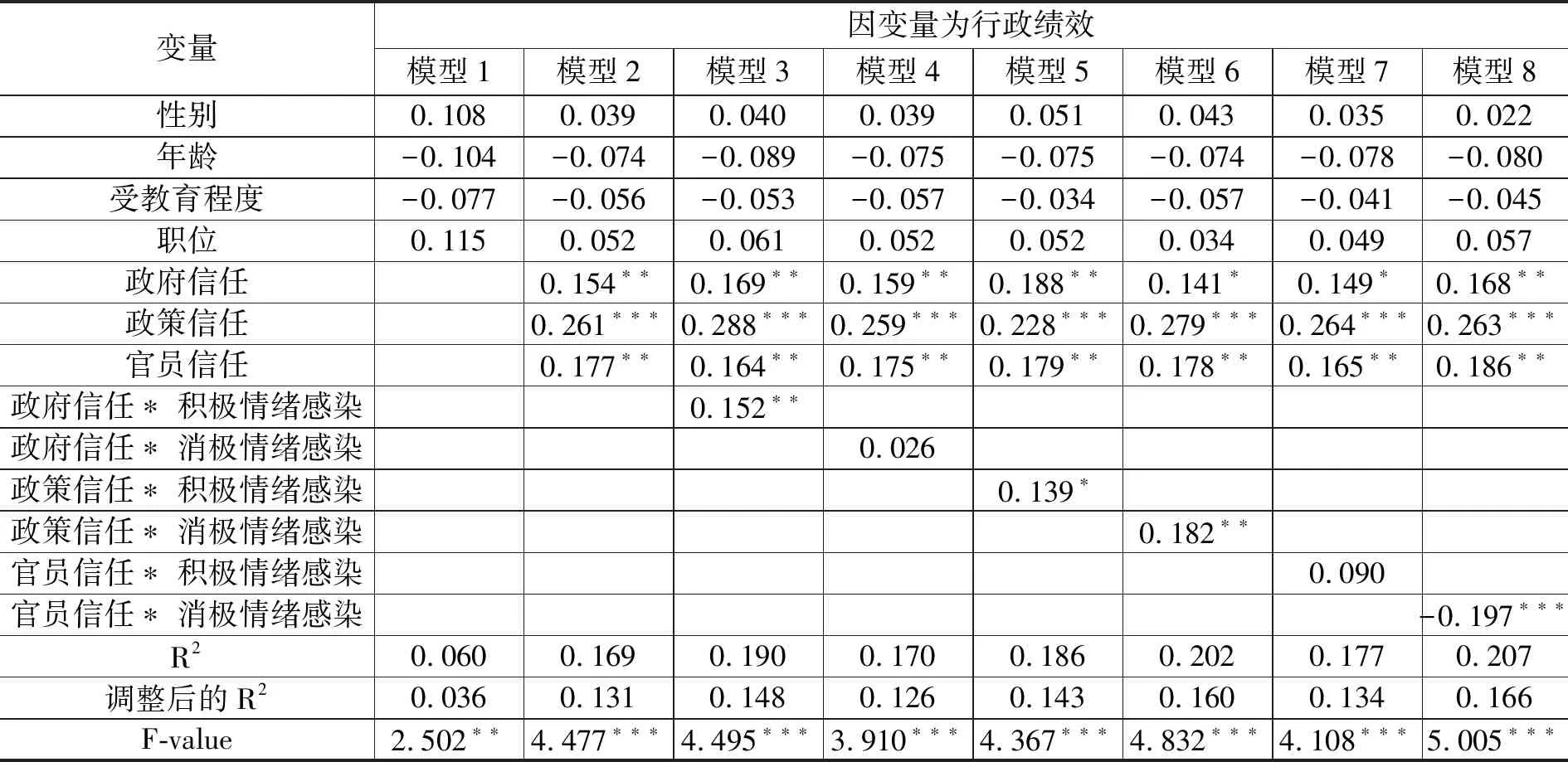

(一) 政治信任与行政绩效的关系检验:考虑情绪感染的调节作用

为验证考虑情绪感染调节作用的政治信任与行政绩效关系假设,研究按照以下步骤进行层次回归分析:第一步,将性别、年龄、受教育程度、职位等控制变量纳入模型,以控制混合因素的影响,从而得到了表3中的模型1;第二步,在第一步基础上,以政府信任、政策信任、官员信任作为自变量,以行政绩效作为因变量,从而得到了表3中的模型2;第三步,在第二步基础上,分别将积极情绪感染、消极情绪感染与政治信任各具体维度的交互项作为自变量加入模型,以验证情绪感染对政治信任与行政绩效关系的调节作用,具体可参见表3中的模型3至模型8。

从模型2可以看出,在控制性别、年龄、受教育程度、职位等变量的情况下,政府信任、政策信任、官员信任均对行政绩效表现出了显著的正向影响作用,从而验证了H1(a,b,c)。加入政府信任和积极情绪感染的乘积项后,不仅模型依然显著,而且政府信任和积极情绪感染乘积项的系数也正向显著,从而验证了H3a;加入政府信任和消极情绪感染的乘积项后,模型依然显著,但政府信任和消极情绪感染乘积项的系数不显著,说明消极情绪感染对政府信任与政策执行行政绩效关系的调节作用并不显著,从而否定了H5a。针对这一结果,可能的解释是,政府信任、官员信任、消极情绪感染、政策执行行政绩效等变量间可能存在其他更为复杂的作用机理。这是因为,通过对比模型3和模型4各变量回归系数、模型整体显著性可知,加入政治信任与消极情绪感染的乘积项后,政府信任、政策信任等变量回归系数及模型整体显著性均呈明显下滑,而官员信任对政策执行行政绩效的影响系数不降反升,并且模型5中官员信任和消极情绪感染乘积项系数也呈显著的负向性。当然,这一想法有待后续验证。

表3 政治信任与行政绩效的关系检验:考虑情绪感染的调节作用

在模型1的基础上,分别加入政策信任和积极情绪感染的乘积项、政策信任和消极情绪感染的乘积项,得到模型5和模型6。查看模型5和模型6中乘积项系数的显著性可知,积极情绪感染对政策信任与行政绩效的关系起正向调节作用,从而验证了H3b;尽管消极情绪感染对政策信任与行政绩效的关系也发挥了显著的调节作用,但是其乘积项系数为正,否定了原假设中的负向调节作用,从而否定了H5b。针对这一原因,可能的解释是,消极情绪发挥了积极的调节作用,这与Bono等[47]、Tagar等[48]学者的研究结论相似,即消极情绪能够带来建设性的政治态度,并对非暴力性政策进行支持,从而有助于缓解群体冲突。

在模型1的基础上,分别加入官员信任和积极情绪感染的乘积项、官员信任和消极情绪感染的乘积项,得到模型7和模型8。从模型7中可以看出,官员信任和积极情绪感染的乘积项的系数不显著,从而否定H3c;然而,模型8中官员信任和消极情绪感染乘积项的系数呈负向显著,这说明消极情绪感染对官员信任与行政绩效的关系发挥了负向调节作用,从而验证了H5c。H3c未被证实,可能与我国公民的腐败认知有关。随着我国民众政治觉悟的提升,公众对政府腐败行为嗤之以鼻,认知上零容忍,这导致政策执行受众者对政府官员的信任程度较低(样本数据中的官员信任均值为3.998),从而难以形成较为积极或正面的情绪展示。

(二) 政治信任与经济绩效的关系检验:考虑情绪感染的调节作用

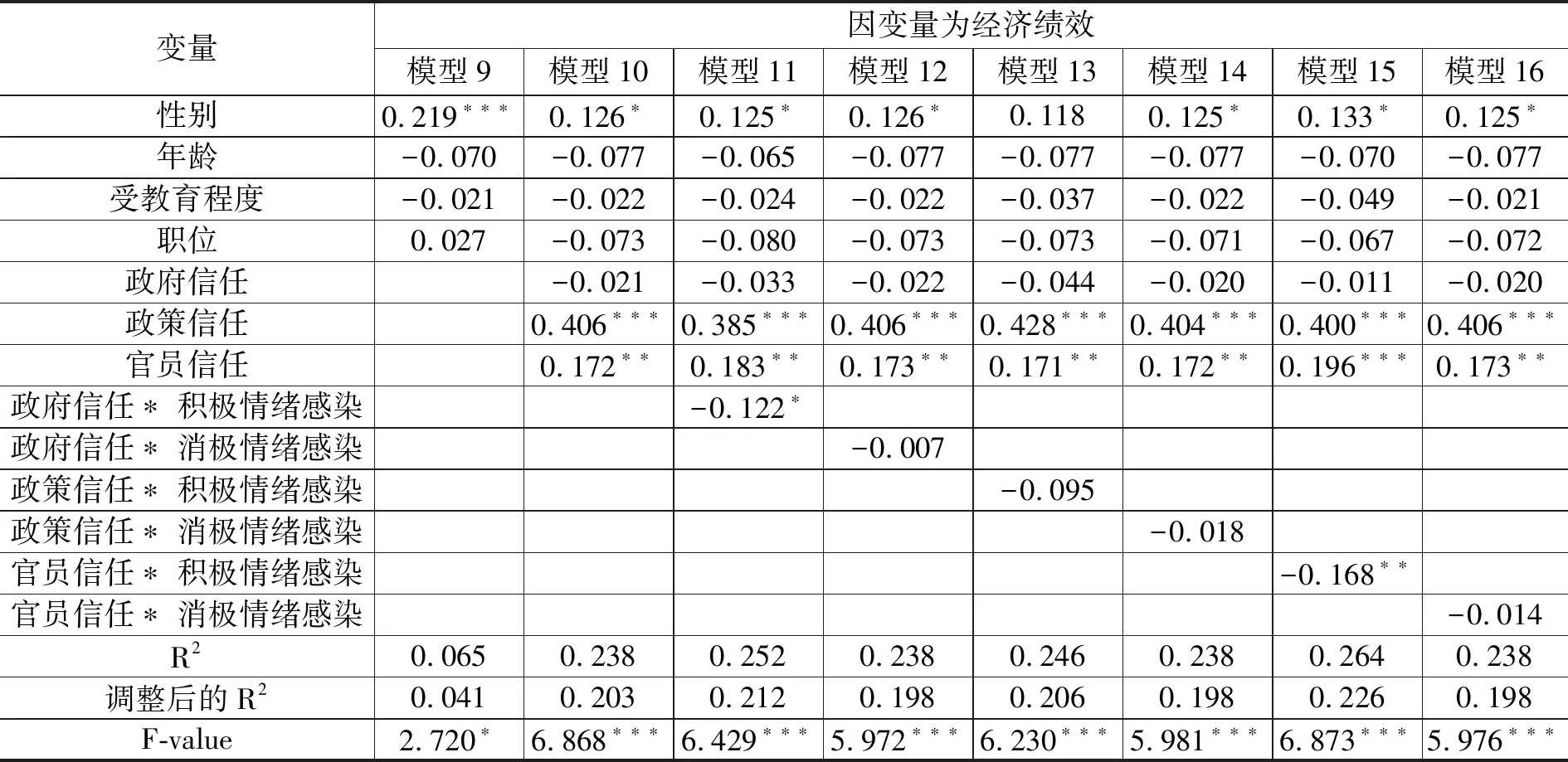

为验证考虑情绪感染调节作用的政治信任与经济绩效关系假设,研究按照前述步骤进行层次回归分析:第一步,将性别、年龄、受教育程度、职位等控制变量纳入模型,从而得到了表4中的模型9;第二步,在第一步基础上,以政府信任、政策信任、官员信任作为自变量,以经济绩效为因变量,从而得到了表4中的模型10;第三步,在第二步基础上,分别将积极情绪感染、消极情绪感染与政治信任各具体维度的交互项作为自变量加入模型,以验证情绪感染对政治信任与经济绩效关系的调节作用,具体可参见表4中的模型11至模型16。

表4 政治信任与经济绩效的关系检验:考虑情绪感染的调节作用

从模型10可以看出,在控制性别、年龄、受教育程度、职位等变量的情况下,政策信任、官员信任均对经济绩效表现出了显著的正向影响作用,从而验证了H2b和H2c,但是政府信任对经济绩效的关系并不显著,从而否定了H2a。针对这一结果,可能的解释是:(1)我国公众持续走低的政府信任度[49],导致其无法发挥显著的经济促进作用。尽管与大多数西方国家和其他亚洲国家相比,中国公民对政府的信任程度处于较高水平,但是随着公众的批判性特征日益凸显,我国公众对政府机构(无论是中央政府、地方政府亦或是其他机构)的信任程度在过去十年内明显下调(对中央政府的信任程度从2002年的3.91下降到2011年的3.5,对地方政府的信任程度从2002年的3.23下降到2011年的2.99)[50],这可能导致其无法发挥显著的经济促进作用。(2)双方信息的不对称性会干扰政府信任对经济的直接作用。由于政策受众多需借助媒介渠道间接获取政府信息,而各种媒介渠道(尤其是非官方媒介)传递的信息存在真实性、充分性问题,因此政策受众与政府双方信息的不对称,容易导致其政府信任程度较低,暂时无法发挥出显著的经济促进作用。甚至有学者指出,以互联网为代表的新媒介的普及和应用,会消极影响公众对中央和地方政府的信任[51]。(3)政府信任的结构性失衡,即典型的“央强地弱”的差序信任格局[6],可能也是导致政府信任对政策执行经济绩效无法发挥显著直接影响作用的原因之一。甚至有研究指出,经济绩效因素反而会影响政策受众对中央与地方政府的信任水平[52]。

在模型10基础上,加入政府信任和积极情绪感染的乘积项后,尽管模型和乘积项的系数均显著,但是政府信任和积极情绪乘积项的系数为负,这说明积极情绪感染对政府信任和经济绩效的关系起负向调节作用,从而否定了H4a;加入政府信任和消极情绪感染的乘积项后,模型依然显著,但政府信任和消极情绪感染乘积项的系数不显著,从而否定了H6a。

在模型10的基础上,分别加入政策信任和积极情绪感染的乘积项、政策信任和消极情绪感染的乘积项,得到模型13和模型14。查看模型13和模型14中乘积项系数的显著性可知,积极情绪感染、消极情绪感染对政策信任与经济绩效的关系均不发挥显著的调节作用,从而否定了H4b、H6b。

在模型10的基础上,分别加入官员信任和积极情绪感染的乘积项、官员信任和消极情绪感染的乘积项,得到模型15和模型16。从模型15中可以看出,尽管模型和乘积项的系数均显著,但是官员信任和积极情绪乘积项的系数为负,这说明积极情绪感染对官员信任和经济绩效的关系起负向调节作用,从而否定了H4c;而模型15中官员信任和消极情绪感染乘积项的系数不显著,这说明消极情绪感染对官员信任与行政绩效的关系并未发挥显著的调节作用,从而否定了H6c。

针对积极情绪感染对政策信任与经济绩效关系、官员信任与经济绩效关系所发挥的负向调节作用,可能的解释是,在涉及到政策执行经济绩效时,政策受众者的积极情绪发生了显著的消极作用。当情绪接受者接收到政策受众者过于乐观的情绪展示时,并未表现出一味地模仿,而是基于个体自身的理性判断和经验感知,做出了反向的情绪传递行为,从而表现出了积极情绪感染对政策信任与经济绩效关系、官员信任与经济绩效关系的负向调节作用。关于积极情绪的消极作用,在Gruber[53]、Elfenbein[54]等研究中均有所涉及。

五、 结论与启示

(一) 研究结论

为有效缓解政策执行梗阻问题,研究借助计划行为理论和情绪感染理论,探索性从政策执行受众者的政治信任这一微观心理视角切入,系统性提出考虑情绪感染调节作用的政治信任与政策执行关系假设,并基于162份有效样本数据对所提假设进行了验证,最终得到了如下结论:

1. 政策受众者对政府、政策、官员的信任程度,直接影响其对政策执行效果(尤其是经济绩效)的认知。更为确切地说,从整体上看,政府信任对政策执行的行政绩效表现出了显著的正向影响作用;政策信任和官员信任对政策执行(不论是行政绩效,亦或是经济绩效)均表现出了显著的正向影响作用。从政治信任维度视角上看,通过对比表3和表4中不同政治信任维度对政策执行的作用系数可知,与政府信任、官员信任相比,政策信任对政策执行表现出了最强有力的正向促进作用;从政策执行维度视角上看,通过对比表3和表4中的R2值可知,相对于行政绩效而言,当因变量为经济绩效时,模型的R2值均处于0.238—0.264范围内,明显优于表3中的R2值范围,这说明政治信任对政策执行的经济绩效影响最为显著。

2. 政策受众者的情绪感染力,会不同方向地干扰其政治信任程度与政策执行效果认知之间的关系。具体而言,积极情绪感染对政府信任与行政绩效、政策信任与行政绩效的关系发挥了显著的正向调节作用,对政府信任与经济绩效、官员信任与经济绩效的关系发挥了显著的负向调节作用;消极情绪感染对政策信任与行政绩效发挥了显著的正向调节作用,对官员信任与行政绩效的关系发挥了显著的负向调节作用。有趣的是,从模型3至模型7中政治信任各维度与情绪感染各维度乘积项的系数可知,情绪感染(不论是积极情绪感染,亦或是消极情绪感染)对政治信任与行政绩效的关系均表现了(显著或不显著的)正向调节作用;从模型11至模型16中政治信任各维度与情绪感染各维度乘积项的系数可知,情绪感染(不论是积极情绪感染,亦或是消极情绪感染)对政治信任与经济绩效的关系均表现了(显著或不显著)的负向调节作用。当然,这些均有待后续进一步探讨。

(二) 研究启示

1. 着力提高政策执行受众者的政治信任水平。研究结果表明,政治信任各维度对政策执行均产生了不同程度上的显著性正向影响作用。据此,相关政府部门应大力提升政策执行受众者的政治信任水平。具体而言,一方面,应通过各种传统和非传统媒介渠道,大力宣传有利于政策执行受众者的扶持性政策,继续强化政策信任水平对政策执行的显著正向影响作用;另一方面,政府官员应廉洁自律,拒绝腐败,努力提升政策执行受众者对其的信任水平,进而激活其对政策执行的显著正向影响作用。

2. 努力营造有利于政策执行受众者正面情绪展示的舆论环境。研究结果表明,情绪感染对政治信任与政策执行关系确实发挥了部分显著的调节作用。这说明,政府部门应高度重视政策执行受众者情绪对政策执行的影响作用,正确引导民众舆论观点,努力营造有利于政策执行受众者正面情绪展示的社会环境。与此同时,由于情绪感染对政治信任与政策执行不同维度关系发挥的调节作用具有显著性差异,因此相关政府部门应抓住重点,分别采取针对性强、执行力高的保障措施,切实加强民众正面情绪的引导作用。

(三) 研究不足与未来展望

当然,本文还存在以下不足:(1)论文仅以162份有效样本数据作为假设验证依据,相关结论的普适性还有待进一步加强。后期可根据政策来源、政策类型、政策执行地等,对所研结论的普适性进行拓展;(2)为简化模型并集中探讨政治信任、情绪感染与政策执行之间的具体关系机理,笔者对各潜变量之间的作用关系及作用方向均予以了事先假设。后期可借助其他分析技术,对政治信任、情绪感染和政策执行之间可能存在的其他作用路径、作用方向及作用关系作进一步细致探讨。