村主任激励机制对农民收入的影响

——基于公共投资的中介效应

多吉班丹 ,白云丽 ,张林秀 *

(1. 中国科学院大学中丹学院,北京 100190;2. 中国科学院大学公共政策与管理学院,北京 100049;3. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;4. 联合国环境署国际生态系统管理伙伴计划,北京 100101)

提高农民收入水平是我国农村发展与治理的重要议题。国家统计局数据显示,农村居民人均可支配收入从1978年的134元增加到2018年的14 617元,农民收入水平显著提高,但城乡收入差距仍相对明显,2018年城乡居民人均可支配收入比值为

2.69。十九大报告提出乡村振兴战略,农民“生活富裕”是总目标之一,也是缩小城乡收入差距的关键。村主任作为全面统筹村庄事务的村干部,在带领农民致富方面发挥着重要的作用。公共投资既是促进农民增收的主要渠道之一,也是村干部的重要职责。通过有效的机制激励村主任在公共投资中发挥积极作用,从而提高农民收入水平,是实现“生活富裕”目标的重要措施。因此,探究村主任激励机制对农民收入的影响以及公共投资的中介效应,对于推动乡村振兴战略具有重要意义。

激励机制是影响村主任履行职责的重要因素,国内外学者主要使用定性分析方法对村干部激励机制进行了研究。贺雪峰[1]和蒋维兵[2]指出,村民委员会是基层群众性自治组织,村主任是由农民选举产生的不脱产干部,不是国家干部和公务员,因而只能为误工拿补贴,中西部农村村干部的收入远低于外出务工的收入,影响农村工作。肖向前[3]认为,村干部激励机制还包括绩效考核,乡镇政府对村干部的工作完成情况进行考核,部分地区村干部工作绩效奖励偏低,影响农村的建设和发展。刘小亮[4]发现存在忽视负激励的现象,对完不成考核指标的村干部,缺乏相应的惩罚措施,使激励机制不能发挥应有的作用。Chen[5]指出税费改革后,村干部征收税费的职责被弱化,通过招商引资来为村庄创造更多的收入成为主要职责。景跃进[6]分析认为,村主任在征求农民意见的基础上提出目标并进行承诺,作为村主任的考核依据,其履职情况和考核结果是激励措施的主要依据。

此外,少数定量研究对村干部激励机制的理论进行了验证。Kung等[7]利用400个村庄的数据分析发现,薪酬显著影响村干部对满足村庄需求的承诺和提供公共物品的支出。王征兵等[8]利用第一手农村调查数据发现,通过提高村干部薪酬及其兑现率,能明显提高工作积极性,但提供发展机会的激励效果不明显。王亚华和舒全峰[9]对村干部的动机进行测度后发现,村干部对其收入在村庄中的相对层级认知显著影响公共服务动机。谢琳和钟文晶[10]分析问卷调查结果提出,村干部被排除在政府科层组织之外,缺乏晋升空间,对其工作造成负面影响。由此可以看出,作为村干部的组成人员,村主任履行职责受激励机制的影响,而税费改革后,村主任的主要职责发生了变化。

总体而言,已有研究取得了重要成果,但在以下三个方面还有待提升。在研究内容上,针对村主任激励机制对履行职责的影响及其作用机制的研究有待加强,尤其是在乡村振兴阶段,村主任被赋予使农民“生活富裕”的职责;在研究方法上,现有文献以定性研究为主,形成的结论还需详实的数据进行证实;在研究使用的数据上,为数不多的定量研究仅采用截面数据,且以局部地区的数据为主,缺乏全国代表性。鉴于此,本文基于激励理论,利用2004—2018年具有全国代表性的村级数据,运用面板数据固定效应模型,分析村主任激励机制对农民收入的影响,探讨公共投资的中介效应,以期为实现乡村振兴战略的目标提供科学参考。

1 理论假设

1.1 村主任激励机制与农民收入的关系

围绕激励对人的影响,许多学者从不同视角,丰富了激励理论的内涵。激励可以分为物质和精神激励,根据效用又可以分为正和负激励,Maslow[11]将人的需求分为生理、安全、情感、尊重和自我实现的需求,由低到高排列,在高一层需求未获满足前,首先满足低一层需求,物质激励能满足人的低层次需求,而精神激励能满足高层次需求。Herzberg等[12]发展了激励理论,提出薪酬、工作条件等“保健因素”能消除不满情绪,而认可、成就等“激励因素”能激励人产生更积极的行为。还有学者认为,绩效考核也是激励机制的重要组成部分,对工作绩效进行考核,可显著增加激励的强度[13]。

部分学者对村干部激励机制进行了实证研究。Chen等[14]、Tsai和Liao[15]的研究发现,晋升空间和上级政府对下级政府的动员对干部的激励作用显著。但是村干部不是公务员,且缺乏晋升空间,薪酬是重要的物质激励,上级政府制定考核办法并依据其结果支付薪酬。裴志军[16]利用全国城乡居民生活综合研究的数据,发现村干部的行为选择与薪酬高低和决定主体显著相关,可以通过改变村干部的薪酬来激励村干部的行为。

基于以上理论分析,本文认为激励机制影响村主任履行职责。具体而言,以物质激励和绩效考核为主的激励机制,影响村主任履行使农民“生活富裕”的职责,即提高农民收入水平。因此,村主任激励机制影响农民收入。

1.2 公共投资中介效应的理论假设

通过公共投资来提供公共物品和服务、改善基础设施,对于农村经济发展至关重要,更是村民增收致富的重要途径[17]。张林秀等[18]分析认为,1978年以来农村地区公共投资总量逐年增加,公共投资项目类型具有覆盖面广、重点突出的特征,道路、电力通讯等公共投资项目的数量和金额与农民收入显著相关。Luo等[19]和He等[20]研究指出,村庄之间在公共物品投资水平上存在较大差异,村庄治理模式会影响公共投资,激励机制的变化使村主任更多地实施对该村农民生产生活有利的公共项目。Newland[21]、Xu和Yao[22]发现,关于村干部的正式和非正式制度也会影响村级公共投资。

通过公共投资促进增收是村主任带领农民致富的重要渠道之一,但Wang等[23]和罗仁福等[24]认为,公共物品供给的城乡差距较大,农村不同类型公共物品的供给情况也不同,部分公共投资不能满足当地农民的需求,需要村主任发挥更积极的作用。

基于以上理论分析,本文认为村主任激励机制会通过影响公共投资,从而作用于农民收入,即公共投资是村主任激励机制和农民收入的作用机制。

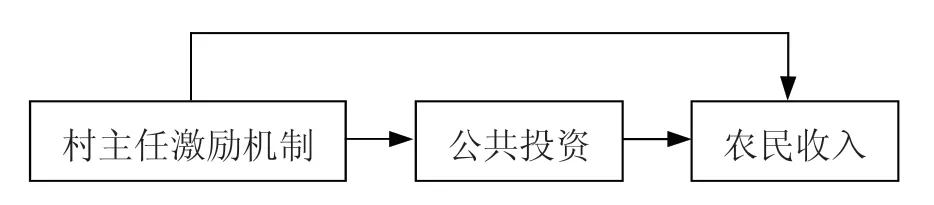

综上所述,本文实证检验分为两个部分,一是检验村主任激励机制对农民收入的直接影响,二是验证激励机制通过公共投资对农民收入产生影响的机制,理论假设模型如图1所示。

图1 理论假设模型Fig. 1 Theoretical hypothesis model

2 研究方法

2.1 数据来源

本文使用的数据来自中国农村发展调查(China Rural Development Survey, CRDS)。CRDS是由作者所在研究团队组织实施的一项长期实地跟踪调查,调查年份分别为2005、2008、2012、2016和2019年,每次调查均收集了上一年度的信息。2005年研究团队进行首次调查,采用分层随机抽样的方法,在全国有代表性地抽取了5个省25个县50个乡(镇)100个村。

分层随机抽样具体步骤如下:第一,研究团队根据农业生态条件以及社会经济发展特征,在全国范围内划分为东北地区、东部沿海发达地区、北部与中部地区、西北地区和西南地区5个大区域;在每一个区域随机抽取一个样本省,分别为吉林省、江苏省、河北省、陕西省和四川省。第二,每个样本省的所有县根据人均工业总产值的排序平均分成5组,从每组中随机抽一个样本县,因为人均工业总产值可以准确、可信地反映当地的居民生活水平和经济发展潜力[25]。第三,每个样本县的所有乡(镇)根据人均工业总产值的排序平均分成2组,从每组中随机抽一个样本乡(镇)。第四,每个样本乡(镇)的所有村根据农民人均纯收入的排序平均分成2组,从每组中随机抽一个样本村,共计100个样本村。2008—2019年CRDS对这100个样本村进行了4次跟踪调查。

CRDS每次调研均通过面对面访谈村支书、村主任和村会计收集村级层面的信息,包括样本村基本情况、社会经济情况、公共投资情况、村干部薪酬和考核信息等。其中,公共投资情况收集的信息主要包括投资项目类型、项目周期、投资规模和资金来源。

2.2 模型设定

合理的计量模型是提高实证结果科学性的重要保证。本文利用2004—2018年具有全国代表性的村级数据,经过F检验和Hausman检验后,采用面板数据固定效应模型来检验村主任激励机制对农民收入的影响,回归方程具体为:

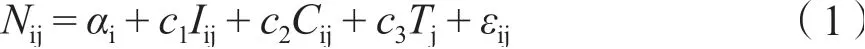

式中:Nij表示第i个村庄在j年的农民收入。Iij表示第i个村庄在j年的村主任激励机制,Cij为控制变量,包括村庄人口、自然、社会和经济等可能影响农民收入的特征变量;αi表示村庄不随时间变化的非观测效应,Tj表示时间虚拟变量,εij为残差项。式(1)为因变量对自变量的回归。

此外,考虑到本文认为村主任激励机制会通过公共投资这一中介变量对农民收入产生影响,因此需要检验公共投资的中介效应。借鉴温忠麟等[26]的做法,构建递归方程进行估计,模型设定为:

式中:Pij表示第i个村庄在j年的公共投资。公式(2)为中介变量对自变量的回归,公式(3)为因变量对自变量、中介变量的回归。根据依次检验法的步骤,第一,检验回归系数c1是否显著;第二,依次检验系数a1和b1,如果都显著,则检验系数c’1,如果至少有一个不显著,则做Sobel检验;第三,系数c’1的显著与否决定是中介效应显著还是完全中介效应显著,Sobel检验的显著与否决定是中介效应显著还是中介效应不显著。

2.3 变量设置

农民收入是本文的因变量,村人均纯收入是衡量农民收入的重要指标。在区域社会经济发展不均衡的背景下,减少区域收入差距,主要是提高农村居民的人均纯收入[27],因此被纳入政策制定者的议程设置;人均纯收入也是衡量农村贫困状况的重要指标[28]。本文用村级人均纯收入水平衡量农民收入,可以体现该村的经济发展水平和居民的整体生计状况。

本文的核心自变量是村主任的激励机制,包括物质激励和绩效考核,具体用4个自变量衡量。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》,村主任可以获得“适当补贴”,即作为不脱产干部的误工补贴,但是在苏南等经济发展水平较高的农村地区则发放工资[1],因此本文统称为年薪酬;同时,本文关注年薪酬是否与考核挂钩,二者共同作为衡量物质激励的2个自变量。绩效考核通过2个自变量进行刻画,包括最重要考核指标和完不成最重要指标的惩罚,分别由是否为发展经济、所扣年薪酬的百分比是否大于等于10%来衡量。

公共投资是中介变量,用村集体参与出资的公共投资总额来表征。村干部主要运用自身社会关系网络争取私人与上级政府投资公共项目,或者利用村集体自筹资金进行公共投资,但是只有村集体参与出资的项目,才能充分体现村集体和村民的投资意向,进而更有利于村民致富。

由于本文所使用数据的时间跨度较长,为了消除通货膨胀或紧缩的影响,根据消费者价格指数(consumer price index, CPI),将相关变量调整为2018年的值。此外,为了控制村庄基本特征的影响,在计量经济模型分析中加入户籍人口、劳动力、耕地面积、距乡镇距离和企业数量等自然、人口、社会和经济特征变量。

变量定义请见表1。

表1 变量定义Table 1 Variable definitions

3 结果与分析

3.1 描述性统计分析

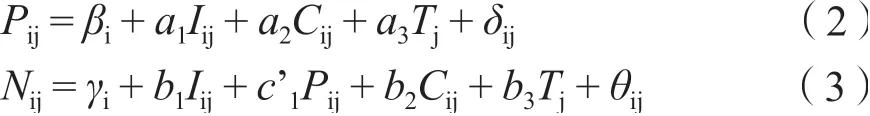

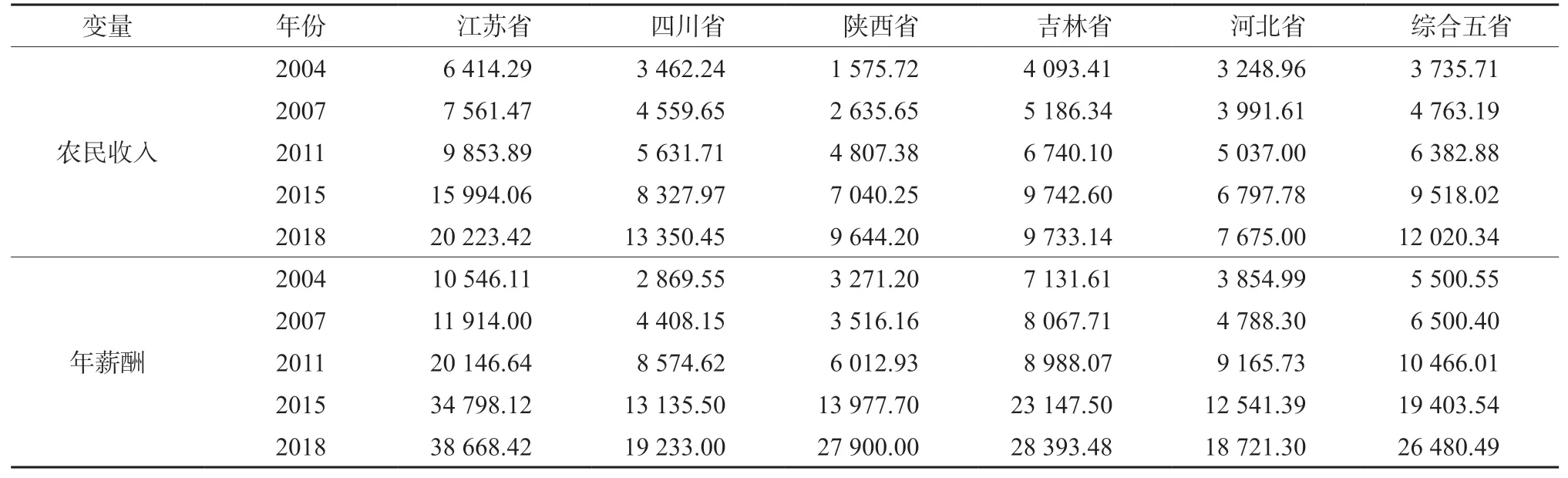

2004—2018年期间,我国农民收入水平保持稳步增长。2004年样本村的人均纯收入为3 735.71元,之后逐年增长,尤其是在实施精准扶贫以后,2018年达到12 020.34元(表2)。市场经济的完善促进了农副产品的流通,农产品价格的提高增加了农村居民的农业收入;户籍制度改革使农村劳动力进城就业,增加了农村居民的非农收入。从本世纪初的农村税费改革到2015年提出“打赢脱贫攻坚战”,农村居民收入水平稳步增长,体现了我国农村经济的发展和农村居民生活水平的提高。国家统计局数据显示,2018年我国农村居民人均可支配收入为14 617元,扣除物价因素后,比1949年增长40倍,年均增长为5.5%。因而,本文的数据具有较好的代表性。

随着农民收入水平的提高以及村级治理政策的改变,村主任激励机制也在发生变化。首先,在物质激励方面,村主任年薪酬逐年上升,从2004年的5 500.55元增加到2018年的26 480.49元,略高于农民收入增长速度;但年薪酬与考核挂钩的村比例整体上呈下降趋势,从2004年的95%减少到2018年的69%。其次,村干部绩效考核情况在此期间波动较大。完不成最重要指标而扣大于等于10%年薪酬的村比例先从2004年的45%缓慢上升到2007年的49%,而后快速下降到2011年的30%,在农村综改革后又缓慢增加到2018年的36%。最重要考核指标为发展经济的村比例从2004年的25%持续增加到2011年的57%,而后波动下降到2018年的37%(表2)。绩效考核的实施情况体现了我国乡村发展战略的演变,税费改革到农村综合改革期间,发展经济是农村发展的主要目标,随着目标向经济、社会、生态多元化发展转变[29],部分村主任的最重要考核指标也不再是发展经济。

表2 描述性统计(均值)Table 2 Descriptive statistics (Mean)

样本村参与的公共投资总额波动下降。样本村集体参与出资的公共投资总额均值从2004年的20.79万元增长到2007年的27.66万元,之后又下降到2018年的17.01万元(表2),体现了我国农村公共投资的特征演变。2004—2007年我国农村公共投资总量逐年增加,2007年是全国新农村建设高峰期,公共投资总额达到顶峰;但是随着农村综合改革的开展,村集体财权上收,农村公共投资更多完全依赖上级财政[18,30]。

但各地区的农民收入增长不平衡。江苏省样本村的人均纯收入从2004年的6 414.29元增加到2018年的20 223.42元,而河北省仅从3 248.96元增加到7 675.00元(表3),其增长速度远低于江苏省。改革开放四十多年来,随着农业生产力提高、非农就业增加和新兴农产品市场发展等,农村经济发生根本性的转变,农民收入显著增加[31],然而鼓励资本密集型部门优先发展的战略延缓了城市化进程,使得城乡收入差距扩大[32]。值得注意的是,不同地区的农民收入差距也相对明显,可能与各省的经济发展差异有关[33]。农村发展不平衡是乡村振兴战略面临的挑战,尤其是在绝对贫困即将消除,相对贫困和多维贫困提上议程的背景下[34]。

村主任年薪酬的地区差异呈扩大趋势。吉林省与江苏省村主任年薪酬的差距从2004年的3 414.50元扩大为2018年的10 274.94元(表3)。贺雪峰[1]提出,传统农业型村庄的村干部的薪酬,与沿海发达地区村庄的差距较大,因为传统农业型村庄的自上而下的行政事务较少,且利益分配关系不复杂,而沿海发达地区村庄的事务繁杂,且利益联系复杂,需要更专业化的村干部队伍,因而其薪酬水平较高。税费改革后,村集体的收入减少,村主任的薪酬主要由上级政府发放,政府的财政与经济发展水平相关,而我国不同地区经济发展水平的差距较大,可能也是原因之一。

表3 农民收入和村主任年薪酬的地区差异(元)Table 3 Regional differences in the income of rural residents and the annual salary of village committee heads (CNY)

3.2 村主任激励机制对农民收入的影响

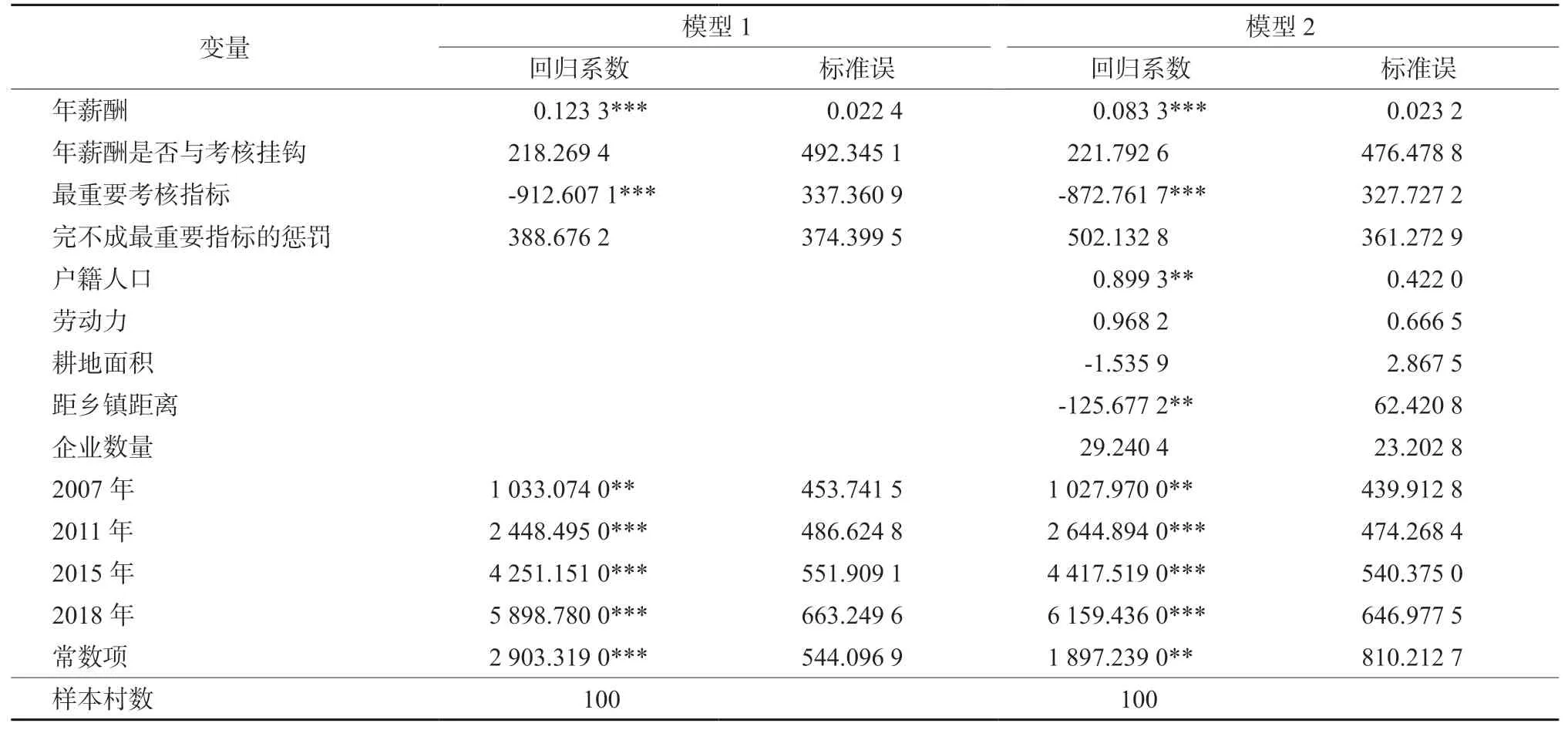

为准确估计村主任激励机制对农民收入的影响,本文使用面板数据固定效应模型,模型1没有纳入控制变量,模型2纳入控制变量来检验估计结果的稳健性。两个模型的分析结果显示,村主任年薪酬和最重要考核指标显著影响村人均纯收入。根据模型2,年薪酬估计结果在1%的统计水平上显著且为正,年薪酬每增加1元,村人均纯收入会增加约0.08元(表4)。村主任履行职责与其年薪酬显著相关,同裴志军[16]的研究结论一致。

最重要考核指标在1%的统计水平上显著且为负,如果村主任的最重要考核指标为发展经济,则村人均纯收入会减少约872.76元(表4)。可能是因为绩效考核对村主任具有激励作用,但是不合理的考核指标,尤其是最重要考核指标,会对履行职责造成负面的影响,从而不仅没有发挥激励机制的作用,反而产生“副作用”。将发展经济作为最重要的考核指标,可能会使村主任一昧追求短期的经济增长,而忽略了长期的农民增收、农业发展和农村稳定等问题。同时,反向因果导致的内生性问题也可能是原因之一。

表4 激励机制对农民收入的影响Table 4 Impacts of incentive mechanism on the income of rural residents

其他衡量激励机制的变量对农民收入的影响不显著。根据模型2,如果村主任年薪酬与考核指标挂钩,或者完不成最重要指标会扣年薪酬的10%或更多,则村人均纯收入会增加约221.79元或者502.13元(表4),但这些结果在统计意义上不具有显著性。

控制变量的估计结果显示,户籍人口和距乡镇距离显著影响人均纯收入,而且分别为正和负影响(在5%的水平上显著);劳动力和企业数量对人均纯收入有正影响,耕地面积有负影响,但是这些影响均不显著(表4)。此外,时间虚拟变量显著影响农民收入,表明与2004年相比,村人均纯收入在其他年份有显著增长。

3.3 公共投资的中介效应分析

在检验村主任激励机制对农民收入影响的基础上,运用中介效应检验方法识别公共投资的作用机制,估计结果见表5。模型3为中介变量对自变量的回归,村主任年薪酬对公共投资具有显著的正向影响;模型4为因变量对自变量的回归,村主任年薪酬在1%的水平上显著影响村人均纯收入,可以进行中介效应检验;模型5为因变量对自变量、中介变量的回归,加入公共投资变量后,年薪酬在1%的水平上显著且正向影响村人均纯收入。

根据中介效应的判断标准可知,在村主任激励机制影响农民收入的过程中存在公共投资的中介效应,年薪酬对村人均纯收入的影响有一部分是通过村集体参与出资的公共投资实现的,中介效应显著且是正向的。可能的原因是,年薪酬的增加会产生激励作用,使村主任在村级公共投资中发挥积极的作用,从而使该村农民获得直接或间接的效益,村人均纯收入相应增加,村主任更好地履行使农民“生活富裕”的职责。

表5 公共投资的中介效应检验Table 5 Testing of mediating effects of the public investment

4 结论与建议

4.1 结论

发展和繁荣农村经济是乡村振兴战略的核心任务,而提高农民收入水平是发展和繁荣农村经济的关键。研究表明,村人均纯收入保持稳步增长,但是各地区增长不平衡,江苏省代表的东部沿海发达地区的农民收入水平远高于其他地区。在消除绝对贫困向消除相对贫困和多维贫困转变的过程中,缩小不同地区的农村收入差距不容忽视。村主任年薪酬和最重要考核指标显著影响农民收入。作为物质激励的薪酬和绩效考核激励,对村主任履行使农民“生活富裕”的职责具有重要作用,但是不合理的考核指标会产生负面作用。

公共投资在村主任激励机制影响农民收入的过程中具有中介效应。村主任年薪酬对村人均纯收入的影响,有一部分是通过村集体参与出资的公共投资总额来实现的,反映出公共投资是村主任带领农民提高收入水平的重要途径,公共投资也是缩小不同地区农村收入差距的方法,而薪酬可以激励村主任在公共投资中发挥更积极的作用。

此外,对于村主任完不成最重要考核指标的情况,是否应该采取扣薪酬等惩罚措施来发挥绩效考核的负激励作用,还需要更多研究支撑,也是下一步研究的重点。

4.2 建议

1)设置合理的村主任考核指标。处于不同发展阶段的农村地区,应该根据当地人均纯收入、公共投资水平等实际经济发展情况,因地制宜制定合理的村主任考核指标,尤其是最重要的考核指标。合理的考核指标可以激励村主任更好地履行职责,调动工作积极性。在乡村振兴战略的背景下,农村发展的目标不应仅局限于发展经济,而是向经济、社会和生态多元化发展转变,因而村主任考核指标应该与时俱进。

2)增加经济欠发达村庄的村主任薪酬。薪酬是对村主任有效的物质激励,可以满足其基本需求并创造价值,增加经济欠发达村庄的村主任薪酬,可以产生更大的激励作用,使在现阶段作为不脱产干部的村主任更多地关注村级事务而非私人生产,从而带动农民收入的增加,使农民“生活富裕”,实现乡村振兴战略的总目标之一。

3)增加对经济欠发达村庄的公共投资规模。通过公共投资来向农村地区提供有效的公共物品和服务是公共部门的职能,各级政府应该加大对经济欠发达村庄的公共投资力度;同时应当调动农民参与乡村建设的积极性,鼓励村主任参与公共投资项目的实施工作,使公共投资满足当地农民的切实需求,从而缩小不同地区农村的收入差距。