居家精神分裂症患者治疗前后暴力行为分析

侯霞

【关键词】居家精神分裂症;治疗前后;暴力行为

【中图分类号】R749.3 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8714(2020)06-0088-01

随着我国城市化进程的加速,人们生活压力不断增加,精神疾病发病率呈上升趋势,成为临床关注的重要公共卫生问题。基于临床对精神疾病研究处于探索阶段,社会针对该类疾病的健康普及不到位,接受诊治的患者比重较低;社会因精神疾病暴力事件频发,逐渐成为人们关注的焦点。精神分裂症作为临床常见的精神疾病,具有发病率高及复发率高等特征,对患者机体、家庭及社会均具有较大影响[1]。精神分裂症病程较长,且基于疾病的病理特异性,复发几率极高,加强对居家精神分裂症患者规范化管理,控制其暴力行为具有重要临床研究

价值[2]。

1 资料与方法

1.1一般资料

本研究课题于松原市严重精神疾病登记在册的12887例精神疾病患者作为研究基数,收集124例居家精神分裂症患者作为客观比对对象,其中男性患者68例,女性患者56例,患者年龄区间在15岁~67岁,中位数值(39.02±2.51)岁,最短病程1年,最长病程36年,中位病程(12.84±0.51)年,其中0例患者为单纯型,4例患者为青春型,2例患者为紧张型,89例患者为未定型,29例患者为偏执型。于治疗前开展暴力评估,其中30例患者表现为3级暴力行为,38例患者表现为2级暴力行为,59例患者表现为1级暴力行为。124例居家精神分裂症患者中规律用药患者共34例,不规范用药患者29例,于半年内为服用药物患者61例;口服氯丙嗪、氯氮平、奋乃静患者共88例。

纳入标准:本课题收集的124例客观对象均满足《精神疾病诊治依据》中对精神分裂的诊断依据[3],锲和ICD-10等级的评估;均于市严重精神疾病处登记居家治疗。

1.2方法

124例精神分裂症患者均社区管理联合精神医生诊断,进行暴力行为评估,予以系统化治疗干预,并采用随访评估模式,于治疗开展后1个月、3个月、1年及3年等四个时间段进行暴力行为复审。

2 结果

2.1 124例患者长期药物治疗情况,见表1。

表1 124例患者长期药物治疗情况[n/%]

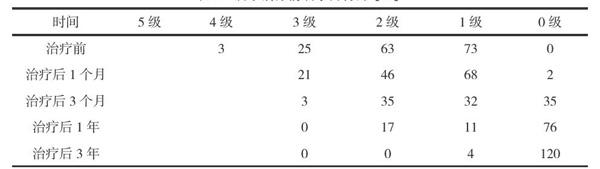

2.2居家治疗前后暴力行为,通过对124例精神分裂症患者进行暴力行为的分级,由社区医务人员针对换治疗情况开展随访跟踪,予以患者及(或)家属暴力行为评估,分为治疗后1个月、3个月、1年及3年暴力情况,见表2。

表2 居家治疗前后暴力行为[n]

注:经系统化治疗3个月后患者暴力行为呈下降趋势;社区管理人员认为该趋势与药物使用情况具有高度相关性;长效抗精神病药物肌肉注射,确保药物浓度,可显著抑制病情的复发;药物针剂使用剂量可适当调增;从上述表格中可知,经持续3年的药物治疗,病情稳定患者120例,约占比96.77%。

3 讨论

随着社会报道的精神疾病暴力事件频发,社会对严重精神疾病患者暴力行为越加重视,加强居家精神患者的暴力评估,降低因精神患者肇事影响社会可持续发展[4]。

精神分裂症患者伴有暴力倾向,考虑疾病高复发几率,暴力行为控制可作为药效的重要评估依据[5]。松原市精神疾病控制中心,针对在册的124例居家精神分裂症患者开展长达3年的暴力行为随访评估,结果表明,经持续3年的药物治疗,病情稳定患者120例,约占比96.77%;居家系统化治疗干预,可显著改善患者药物使用情况,利于稳定患者病情;同时联动社区管理人员开展随访干预,灵动调节药物治疗剂量,促使药物干预疗效最大化。

综上,居家精神分裂症患者经规范化药物治疗,可显著降低其暴力危险因素,利于控制患者病情,利于促进社会和谐稳定发展。

参考文献

[1] 王永柏,王嘉凯,刚清伟等.COMT基因Val158Met多态性与精神分裂症患者暴力行为关联的meta分析[J].中国心理卫生杂志,2014,28(7):492-498.

[2] 黎雪松,黄炜,黎勇航等.暴力犯罪嫌疑人与攻击行为精神分裂癥患者血浆中5-羟色胺水平的比较[J].暨南大学学报(自然科学与医学版),2016,37(1):74-77.

[3] 甄文凤,马辛,林祥吉等.精神分裂症患者暴力犯罪行为相关因素研究[J].中国神经精神疾病杂志,2019,45(5):288-292.

[4] 何勇,张小春,方敏等.广州市流浪精神分裂症患者暴力风险与血脂水平的相关性研究[J].

中国当代医药,2019,26(15):97-99,112.

[5] 浦瑛瑛,张燕,周彩霞等.伴暴力攻击行为的男性精神分裂症患者执行功能研究[J].当代护士(下旬刊),2018,25(1):137-139.