医药产业:中印关系的新纽带

在成功研制新冠肺炎疫苗之前,全球对医护人员、药品和医疗设备的需求仍将增长,中印在医药生产和出口领域将进一步增强联系,这也将成为决定两国竞合关系的重要因素。

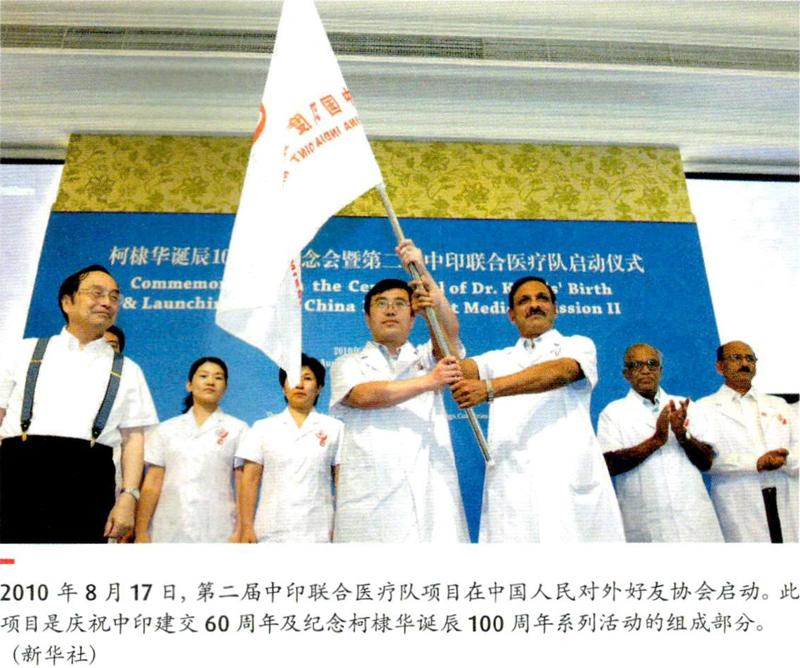

在中国和印度过去70年的交往中,柯棣华医生等人的故事熠熠生辉。1938年,柯棣华志愿前往中国照顾病患和伤者,支援中国人民抗日战争。他汉语学得很快,和病人也亲近。柯棣华还爱上了中国护士郭庆兰,从此中国成了他的第二个家。然而不幸的是,他的人生之旅在1942年12月9日戛然而止,癫痫病夺去了他32岁的年轻生命,那时他的儿子“印华”出生还不过寥寥数月。

柯棣华医生援华的故事要从八路军总司令朱德向印度国大党领导人贾瓦哈拉尔·尼赫鲁寻求抗日战争支援说起。那时,印度筹集资金并派遣了一支由五名医生组成的援华医疗队。柯棣华便是其中之一。尼赫鲁本人也于1939年访华,那时中国仍在艰苦抗战。

时间快进到2020年,新冠肺炎疫情仍在蔓延。在中国和印度未来70年的交往中,或许会有更多像柯棣华医生这样的人物出现。新冠肺炎疫情不仅让人们意识到守护公共卫生健康是人类的共同责任并给予更多关注,也使拥有全球近四成人口的中印两国在医药领域的联系越发紧密。目前看来,在成功研制新冠肺炎疫苗之前,全球对医护人员、药品和医疗设备的需求仍将增长,中印在医药生产和出口领域将进一步增强联系,这也将成为决定两国竞合关系的重要因素。

众所周知,中国是全球医疗器材生产大国,印度是全球仿制药的主要供应国。当前,部分发展中国家和最不发达国家的卫生健康产业还处于起步阶段,中国和印度本国的健康服务也尚不成熟,两国在补足这些领域短板的过程中共同发挥着重要作用。此外,印度还成为了全球最受欢迎的医疗旅游目的地。新冠肺炎疫情期间,中国为150多个国家和国际组织提供了医疗援助,而印度也为海湾国家、日本、欧盟和美国供应了药物和原料药。

中印在医药领域的联系不断增强,最突出的一点在于中国生产了全球20%的原料药,而印度用于药物生产的原材料约有70%从中国进口。此外,中国的医疗教育费用相对较低,近些年吸引了数千名印度留学生,而西方国家的反移民政策无疑也使得更多印度留学生选择中国。

中国不仅帮助印度利用医疗专长和医药生产造福全球,也让印度扩大了收入。近年来,印度的药物出口保持了两位数的增长。根据印度商工部药物出口促进委员会发布的数据,2019财年印度大宗药品及医药中间体的出口额达到39亿美元,同比上升10.5%。印度的获益不仅仅停留在这些统计数字上,通过供应廉价的仿制药,印度还赢得了“全球药房”的称号。从体量上看,印度的制药产业已经位居世界第三;从价值上看,印度的制药产业也已经排到全球第十三名。

当然,事情不全是美好的一面。在新冠肺炎疫情冲击之下,中国为应对疫情而采取的防控措施也波及到了印度的原料药进口。一面是仿制药需求暴涨,一面是原料药供应短缺,印度还不得不应对西方的政治施压。当然,世界卫生组织支持将印度生产的扑热息痛和羟氯喹用于治疗新冠肺炎,也让这两种药物非常走俏,因而全球对印度药品的需求进一步上涨。和其他很多国家一样,印度最初也对医疗物资出口下达了禁令,但这些禁令很快被取消,不久印度就重新开始供应医疗产品。

经历这一系列过山车式的跌宕起伏后,印度政府也有了新的思考和规划。从某种程度上说,这也呼应了当前全球对于“脱钩”和“本土化”的讨论。在印度,与医疗卫生相关的教育、培训和生产都将有所变化。面对目前趋势,印度政府将53种原料药列入优先发展清单,批准了13亿美元预算,用以刺激和补贴这些药物在国内的生产,并且通过了一项关于建设三个大宗药品生产工业园的计划。

中国也没有停滞不前。近年来,中国不仅在先进医疗设备和精密仪器制造领域阔步向前,而且扩大了药物和原料药的生产,并向美国和德国在高端医疗产品服务领域的垄断发起挑战。值得中国和印度期待的是,全球范围对卫生健康议题的关注将为两国提供更多的机遇。面对这場突如其来的疫情,中印双方可以充分发挥彼此的优势,扩大合作的渠道。

本文作者斯瓦兰·辛格为印度尼赫鲁大学国际关系学院国际政治、国际组织和国际裁军研究中心主任。