基于问题解决的教学策略的改进创新

汪少牛 邱振华

摘 要:结合新课改的教学理念,以案例《语音识别机器人》为例,从解决问题前、解决问题中、解决问题后三个方面对基于问题解决的教学策略进行了改进创新,以此为广大教育工作者培养更多创新性人才提供一些启发。

关键词:问题解决;教学策略;改进创新

一、案例背景

机器人教学由于需要培养学生搭建组装、程序编写、合作探究等各项技能,且需要在实际场景中模拟调试,一直都是培养学生创新能力的利器之一。开展机器人教学的策略也呈现百家争鸣之态,基于问题解决的教学策略就是其中较为常用的一种。笔者作为信息科技学科教师,从事机器人教学已有多年,一直致力于通过基于问题解决的教学策略来提升学生的信息素养。随着课程改革的深入,学生能力的培养被赋予了时代的全新要求。在新版的《上海市中小学信息科技课程标准修订稿(中学版)》中指出“用信息技术解决问题的能力是提高信息素养的关键能力”;在《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》中指出“现有的信息技术教育忽视学生对信息技术学科思维方法的理解,缺乏对学生批判性分析能力的培养,需要引导他们从学科方法层面思考人、技术、社会的关系,合理应用信息技术处理问题”。笔者一直以来采用的“解决问题”主要是采用“信息技术工具技能”来解决问题,而新理念则是指用“信息技术思维方法”来解决问题。在这样的大背景下,笔者对于机器人学科的教学进行了改进,對于基于问题解决的教学策略进行了创新。下面,笔者就结合学生的获奖作品案例《语音识别机器人》来谈谈自己的一些心得。

二、案例过程

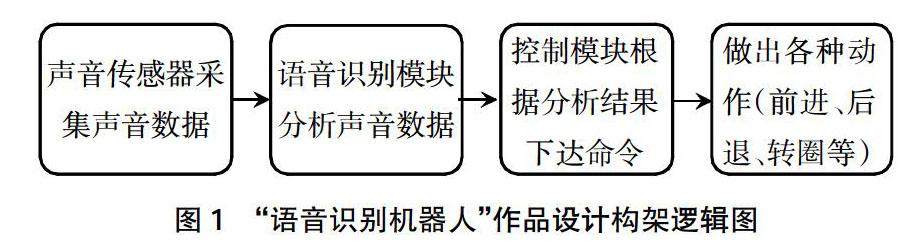

《语音识别机器人》案例的内容是笔者结合机器人技术、信息科技技术、人工智能技术等,指导学生制作一款可以“听话”行动的机器人作品。参与制作的共有初中学段的两位学生,他们具有两年以上的机器人课程学习经历。该作品的核心部件是一个智能语音识别模块,通过声音传感器接收外部的声音,而后编写程序使得语音识别模块智能地分析结果,进而使得机器人做出各种动作。其作品设计构架逻辑图如下(图1):

这个作品对于这两位学生来说难度不算很大,由于声音传感器、控制模块等功能他们在之前已经有所接触,所以重难点主要在于智能语音识别模块的应用上。按照笔者以往的教学策略,一般教师会告诉学生智能语音识别模块的使用方法与编程技巧,而后让他们自行探索完成设计,笔者则辅助解决问题并进行最后的经验总结。在本次教学中,笔者对于传统的教学策略进行了一定的改进创新。

首先在教学伊始,笔者先向两位学生提出了一个问题:“如果将这个语音识别机器人作为产品来看,什么样的人群会最欢迎它?”两位学生虽然对于机器人课程已经非常熟悉,但对于这样的问题却表现得非常茫然,在经历了一番思索后,终于得出了两个答案——行动不便的人和盲人。笔者对此进行了总结:人工智能机器人的设计,是为了使得我们的生活变得更便利,而不仅仅是为了参加竞赛获得奖项,我们创新的最终的目的是要让技术真正服务于我们的生活。

而后学生开始学习智能语音识别模块,在学习的过程中,他们遇到了语音识别不准确、断句存在问题的情况。笔者对此进行了引导,让学生记录了各种识别不准确的情况,将其中呈现的规律信息添加到程序代码中,实现了一定的“程序纠错”功能(例如将“向前周”纠错为“向前”;将“前进后退”拆分成“前进”与“后退”两条命令等)。另让笔者惊喜的是,两位同学在这一阶段的设计中考虑到了笔者一开始提出的问题,指出除了要让机器人拥有前进后退等常规功能外,还可以增加一个机械臂,以实现升降机运送物品的功能,即让机器人在行走的同时可以携带一个物品,当机器人走到目标前,可以通过升降机将物品抬高,那样就可以使得行动不便的人或者盲人不用弯腰就能拿取物品了。这个想法大大增添了作品的人文性与实用性,成为整个作品的亮点。

在作品全部完成后,笔者除了协助学生进行总结外,还额外提出了一个拓展问题:“语音识别的原理是什么?”学生由于有了之前识别不准确的困惑,对于该问题也比较好奇,在笔者的引导下,学生在网站上找到了一个关于语音识别原理的解说视频,初步了解了语音的收集、语音的处理、语音的匹配等原理过程,从原理上对语音识别有了一个全新的认识。

三、案例反思

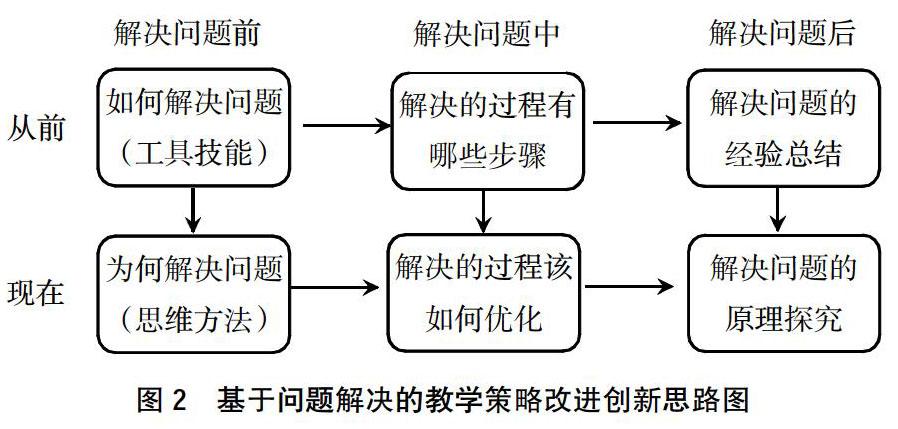

该案例作品之所以呈现出较好的效果,与问题解决的教学策略的改进创新有明显关系,具体表现在解决问题前、解决问题中、解决问题后的一些策略变化(图2):

(一)解决问题前基于需求的分析

美国学者克里斯蒂娜·多伊尔博士在《信息素养全美论坛的终结报告》中指出:“一个有信息素养的人要能够认识到精确的和完整的信息是做出合理决策的基础,确定对信息的需求,形成基于信息需求的问题,确定潜在的信息源。”其中“基于信息需求的问题”是合理决策的前提,但这一点在笔者以往的教学中有所忽视。一般笔者都会直接告诉学生竞赛的要求和内容,以竞赛的要求作为信息需求开展整个活动,这种“信息需求”太过于狭隘,而真正的“信息需求”应基于解决真实情境问题的需要而产生。笔者在案例伊始提出“这个语音识别机器人什么样的人群会最欢迎它”就是为了让学生思考这个作品的现实意义,让学生在制作这个作品时有一种“它是有现实价值”的感觉,充分调动了他们的主观能动性,后续项目开展中学生提出增加新功能的想法也很好地说明了该问题的价值。

(二)解决问题中基于优化的改进

项目工程的维护是项目生命周期中持续时间最长的阶段,维护包括纠错性维护和改进性维护两个方面。想要培养学生问题解决的能力,教师除了要让学生拥有完成整体作品的基本能力外,还要培养学生对于作品的优化改进能力。机器人学科由于其学科的综合性,需要考虑科学性、机械性、环境性等诸多因素,在改进优化环节更需要精益求精。在本案例中,让学生解决非标准语境中的语音识别问题与增加升降机送物品的问题,就是在原作品基础上的改进优化。笔者认为这种注重已有基础的优化改进能力的培养在分层教学与优等生培养中具有一定的应用价值,可以一定程度上提升学生的创新思维与批判性思维。

(三)解决问题后基于原理的探究

想要深入了解某一门学科,就必须了解其核心概念与逻辑结构。在《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》的解读中明确提出“建构学科大概念体系”的目标,一定程度上为教学提出了“追本溯源”的要求。教师在教学中除了要让学生“知其然”以外,还要让学生“知其所以然”。在本案例中,笔者除了让学生完成作品外,还让学生了解了语音识别的原理。这样做可以让学生深入问题的内核,为学生了解学科、热爱学科、激发学科自豪感与学习兴趣打下一定的基础,也为学生后续自主拓展进阶学习带来更多的可能性。在具体操作中,由于相关原理比较枯燥,笔者认为放在问题解决后的环节中进行较为妥当。一则避免由于过早接触相关原理降低学生的学习兴趣,二则可以让学生带着前期实践过程中的疑问进行有针对性的原理探究。

参考文献:

[1]邵雪冰.基于问题解决的“中学人工智能”教学实践的研究[D].东北师范大学,2009.

[2]谭焱.新课程背景下开展中学生机器人教育的研究[D].华中师范大学,2015.

编辑 段丽君