对20世纪三四十年代越剧新编戏命运的回顾与反思

李声凤

1951年5月5日,中央人民政府政务院颁布了《关于戏曲改革工作的指示》,也就是作为“戏改”纲领性文件的“五五指示”。《指示》中说:“凡宣传反抗侵略、反抗压迫、爱祖国、爱自由、爱劳动、表扬人民正义及其善良性格的戏曲应予以鼓励和推广,反之,凡鼓吹封建奴隶道德、鼓吹野蛮恐怖或猥亵淫毒行为、丑化与侮辱劳动人民的戏曲应加以反对。”(1)中央人民政府政务院:《关于戏曲改革工作的指示》,《人民日报》,1951年5月7日,转引自张炼红:《历炼精魂:新中国戏曲改造考论》,上海:上海人民出版社,2013年,第7页。发生于20世纪五六十年代的新中国戏曲改革运动,在这份文件中清楚地表明了其核心的原则和方向。

显然,文件所认可和提倡的是一种符合当时构想的“人民性”的作品,而其所反对的内容,从“鼓吹封建奴隶道德”“鼓吹野蛮恐怖或猥亵淫毒行为”“丑化与侮辱劳动人民”这几条来看,约略可以看到所针对的是基于乡土社会、农业文明的一些旧有观念、意识和趣味。换言之,“五五指示”方针所拟想的被改造对象,其实是自晚清戏曲改良以来一直被批评指摘的“旧戏”,或者说,是中国戏曲中为数众多的古典传统剧目。

然而,舞台实践远比这些虚拟概念要纷繁复杂得多。截至1951年为止,活跃在中国戏曲舞台上的,除了这些“旧戏”外,还有不少“半新不旧戏”,乃至彻头彻尾的“新编戏”。它们既是晚清以降各种合力下诞生的舞台新生事物,也是戏曲界对于长久以来外界负面舆论的一种自发回应。对于这一现象,傅谨在《戏曲“三种传统”与“十七年”的再认识》一文中,做过较为清晰和精确的归纳。他在贾志刚所提出的中国戏剧“三种传统”观点的基础上进行了修订和补充,将其表述为:“从宋元至今一千年形成的古典戏剧传统、20世纪上半叶在都市剧场演出中形成的现代戏剧传统、1949-1966年的‘十七年’里形成的当代戏剧传统。”(2)傅谨:《戏曲“三种传统”与“十七年”的再认识》,《民族艺术研究》,2015年第3期。当新中国政府在50年代初启动那场大规模的戏曲改革运动时,第三种传统固然还刚刚在萌芽之中,但值得注意的是,由于种种原因,基于都市剧场和市民文化的现代戏剧传统——我们在此可以简单地将其称为第二传统——也因为种种原因而遭到了有意无意的忽略和遗弃。当戏改纲领将构想中的“旧戏”拟定为唯一的潜在改造目标时,它事实上面对的却是基于农业文明的“古典戏剧传统”与基于城市文明的“现代戏剧传统”相混杂的局面。这种局面,在繁华而饱受西风熏陶的魔都上海显得尤为突出,而20世纪40年代时刚刚走向兴盛的越剧,更是其中的代表。

众所周知,越剧是一个起源于浙江嵊州的年轻剧种,其历史到今天为止也不过短短一百余年。但由于它自诞生初期起便进入上海打拼,并逐渐在上海戏曲舞台上占据了一席之地,1937年后,更在各方因素的共同促成下,快速崛起。尤其是受到姚水娟和袁雪芬先后发起的两场改革的影响,越剧的演出模式和剧目构成发生了巨大的变化。因此,对京剧等历史悠久的剧种而言,尽管有“海派京剧”的出现,也未能成功撼动“古典戏剧传统”在京剧舞台上的主流地位,而到了历史短、家底薄的越剧这里,情况却非常不同。从1938年姚水娟编演第一出有别于古典传统的新戏《花木兰》到1949年这短短十余年间,上海越剧的演出模式和演出剧目所发生的改变几乎是脱胎换骨式的。这里,我们可以用对演出剧目进行抽样的方式,简单对比一下几个具有代表性的越剧班社/剧团在不同时间点的演出状况。

表1 上海各主要剧场越剧演出剧目抽样一(1938年5月)(3)以下演出剧目信息均来自《新闻报》刊登的演出广告,据上海越剧艺术研究中心编:《上海越剧演出广告(1917-1949年)》,北京:中国戏剧出版社,2009年。

从上表可以看到,在1938年初的上海越剧舞台上,演出模式是每天日夜场均更换剧目。上演内容均为旧戏,剧目类型与京剧等剧种高度相似,即以折子戏为主,夹杂有连台本戏,且其中颇多武戏。如高升舞台上演的《四杰村》《金雁桥》《嘉兴府》等剧,就特地在广告上标注了“全武行”的字样。

然而,这种演出模式,随着1938年9月姚水娟改革的开始,很快发生了显而易见的变化。

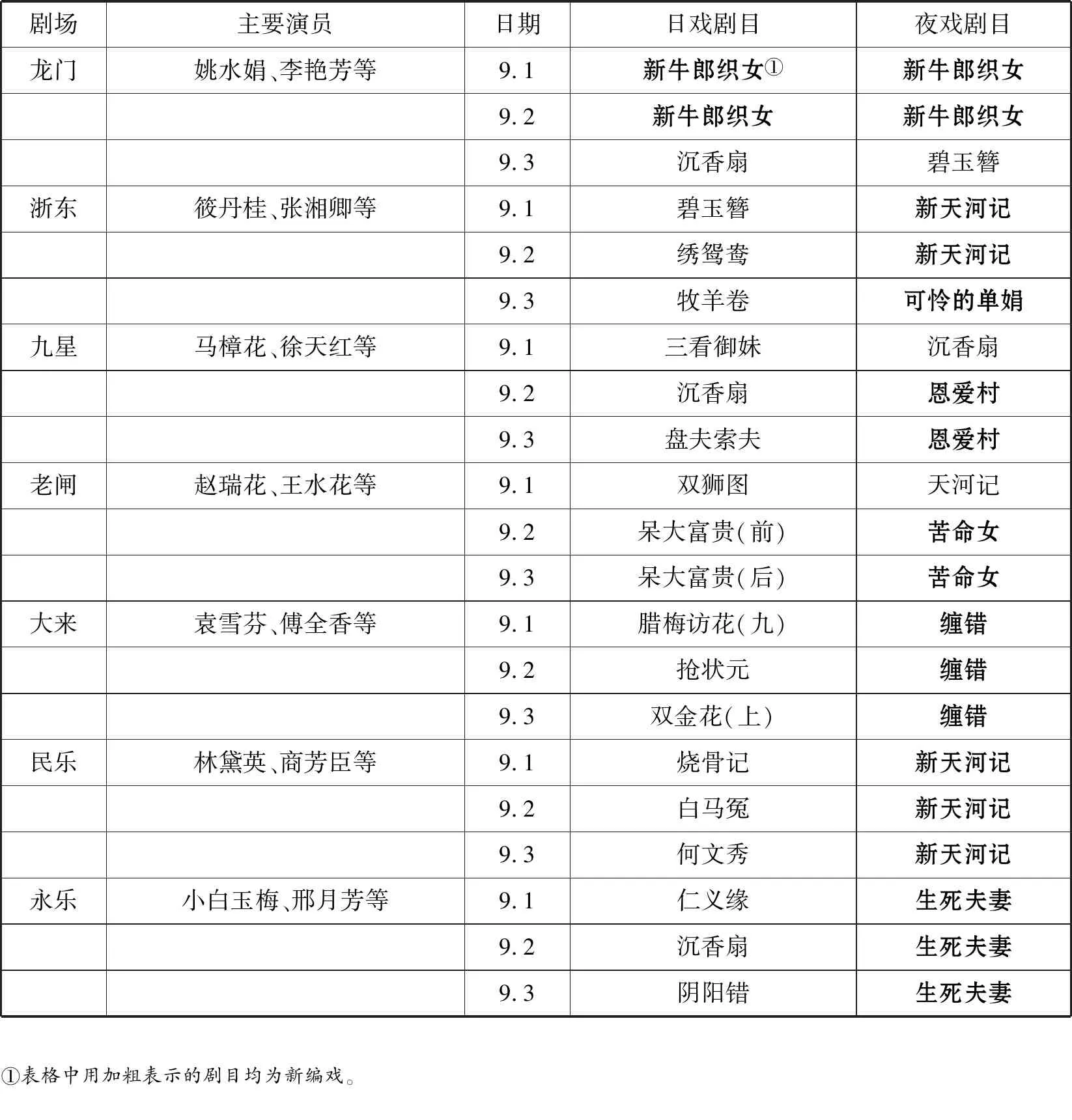

表2 上海各主要剧场越剧演出剧目抽样二(1941年9月)

从上面这张表我们首先可以看到,当时几个为首的越剧班社/剧团都开始排演新戏,而演出模式也从“折子戏+连台本戏”演变为“全本大戏+连台本戏”。因为当时越剧界创编新戏的力量较为薄弱,一台新戏编排不易,而所能维持的演期却不是很长,因此大多数剧团都采用了日场沿用旧戏,夜场上演新戏的方案。虽然有时因新戏创作跟不上,夜场也时不时会夹杂使用旧戏,但以单本大戏为主导,每日连续上演新戏的模式已初见端倪。

表3 上海各主要剧场越剧演出剧目抽样三(1944年10月)

从上表可以看到,到1944年左右,上海的越剧舞台上,一线剧团已经可以基本靠新戏来维持日常演出,不太需要再用旧戏来填充日场,而改为日夜连演新戏。因为在这一阶段,新戏的演期开始明显延长,每部戏都可以上演数日,剧团一般会到上座率开始下降时,才开始更换下一部新戏。

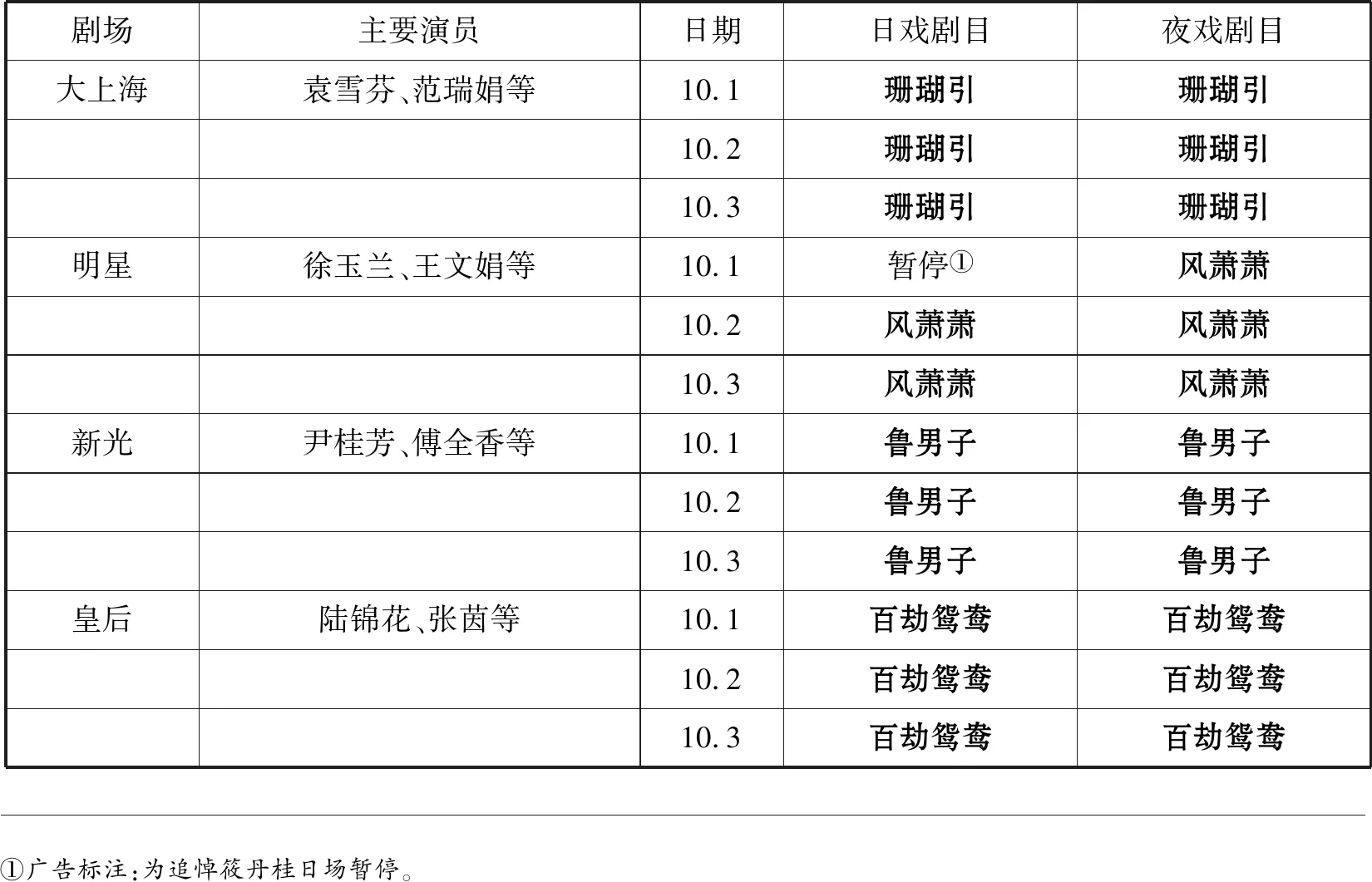

这种格局在1940年代后半期得以进一步稳固,并成为大中型越剧团的常规演出模式。见下表:

表4 上海各主要剧场越剧演出剧目抽样四(1948年10月)

剧场主要演员日期日戏剧目夜戏剧目恩派亚竺水招、戚雅仙等10.1十字街头十字街头10.2十字街头十字街头10.3十字街头十字街头中华玉牡丹、陈少鹏等10.1平地一声雷平地一声雷10.2平地一声雷平地一声雷10.3平地一声雷平地一声雷

换言之,越剧自1938年改革以来,历经十余年,已经形成一整套全新的创作和演出机制。到1949年上海解放前夕,一二线的越剧团都已很少演出纯粹的“旧戏”——或者说传统戏。即便偶尔上演,也大多是经过了新模式改造的新版本。只有缺乏经济实力的小剧团,还在靠旧戏维生。如果说“海派京剧”的出现,未能从根本上撼动京剧的核心,那么越剧的情况则截然不同。作为一个极其年轻的剧种,越剧在传统剧目的储备上本来就比较匮乏,因此,大量有话剧、电影编导人员参与创作的新编剧目在为越剧赢得声誉和观众的同时,也深深地改变了越剧的基本剧目构成。

换言之,当1951年“五五指示”颁布时,在上海越剧舞台上居于核心和引领地位的其实早已是第二传统,也就是“20世纪上半叶在都市剧场演出中形成的现代戏剧传统”。这些第二传统的剧目中,不仅有古装戏,更有时装戏、清装戏,乃至少数民族戏和外国改译戏,可谓精彩纷呈。然而,当它们被放置于“戏改”所设定的框架中时,却显得相当格格不入。于是,受到当时的观念和认识的局限,这些作品在各个层面都遭到了否定、忽视,乃至全面遗弃。

一、地方戏剧研究班内的争论和定性

上海解放后不久,军管会文艺处就以越剧为重点,举办了上海市第一届地方戏剧研究班。之后,又在1950年和1951年举办了第二和第三届研究班。这些研究班的目的在于“改人”,也就是致力于让学员通过学习,认识到文艺为工农兵服务的道理。不过,“改人”与“改戏”本身是互为表里的。在“改人”的过程中,对于“改戏”看法上的分歧也迅速显现出来。袁雪芬在回忆1949年第一届地方戏剧研究班时,就曾明确提及当时的“戏改”领导者对此前上海的越剧创作所做出的相当偏颇的定性:

……研究班从开始到结束,似乎争论不休。伊兵(4)伊兵解放初期曾先后担任上海市军管会文艺处剧艺室主任,华东军政委员会文化部戏改处副处长、华东越剧实验剧团团委会主任等职。1943年,他在四明山根据地曾担任浙东行政公署社教队指导员,组织越剧艺人演出抗日剧目。认为上海越剧改革是为资产阶级服务的,四明山越剧社教队是对工农兵服务的。由此引起大家的反感。……南薇、韩义等提出,“讲话”中除了为工农兵服务外,还有服务对象——小资产阶级,就让越剧为小资产阶级服务吧!于是传出研究班内存在改造与反改造的现象……(5)袁雪芬:《求索人生艺术的真谛——袁雪芬自述》,上海:上海辞书出版社,2002年,第119页。

这里说到的“上海越剧改革”,主要指的是1942年袁雪芬所发起的“新越剧”改革,它延续并深化了1938年姚水娟的改革,对于越剧第二传统的形成发挥了重要的推动作用。然而,在当时的背景下,“为资产阶级服务”这一定性对它做出了极为负面的评价。这自然是身为雪声剧团第一代编导和1942年袁雪芬改革核心力量的南薇和韩义所难以接受的。但在1950年代的政治局势下,他们的反驳不仅完全无效,且由此使他们带上了“小资产阶级代表人物”的帽子,(6)袁雪芬:《求索人生艺术的真谛——袁雪芬自述》,第120页。两人的命运也随之发生了巨大的改变。这个事件的根源,应当说是当时“戏改”的领导者对三四十年代越剧新编戏的片面认识;而南薇、韩义的境遇,则预示出他们所捍卫的1940年代新编剧目此后的命运。1949年地方戏剧研究班中的这一插曲实际上表明:在“戏改”尚未全面启动时,这些在当时越剧舞台上居于主流和核心地位的“现代戏剧传统”的剧目就已被打入另册。虽然说作为戏改主要对象的“古典戏剧传统”剧目也被认为存在着种种“愚昧落后、野蛮恐怖、淫荡猥亵、恶俗噱头、插科打诨”(7)张炼红:《历炼精魂:新中国戏曲改造考论》,上海:上海人民出版社,2013年,第8页。等丑恶现象,但它们至少仍属于可被“改造”的对象,而这些归属于“现代戏剧传统”的作品则完全逸出于“戏改”工作人员的视野之外。因此,当华东越剧实验剧团的“戏改”工作人员为《梁祝》《碧玉簪》等老戏如何修改和处理才更符合“人民性”而激烈争论时,越剧新编戏却根本连这样的机会也没有得到过。曾经为越剧赢得了市场、赢得了观众,甚至也引起了知识界瞩目的两场轰轰烈烈的改革,连同当时创造的大量剧目,甚至都未能进入“戏改”的视野,便已悄无声息地遭到了遗弃。

二、主流媒体的舆论导向

在居于戏改核心位置的地方戏剧研究班和华东越剧实验剧团之内是如此,在上海的主流媒体上同样如此。这些属于第二传统的剧目不仅在宣传上遭到有意无意的忽视、冷淡,甚至也因所谓“资产阶级意识”而遭到直截了当的指责。1952年《文汇报》的“艺闻快讯”中,就曾刊登过一篇题为《电台不应再唱颓丧的越剧唱词》的听众文章,严厉批评电台继续播放“儿女情长”的“黄色唱词”的行为:

越剧工作同志,由于戏曲改进处的正确领导,经过不断的学习,在许多运动中,演出了不少有教育意义的越剧,获得了显著的成绩,这是值得我们赞扬的。

可是,到目前为止,越剧界各剧团在电台上依然播唱着那些黄色唱词,真所谓“有点必唱”,从这些坏唱词中,充分地宣传了资产阶级“儿女情长”的落后意识(例如,“山河恋”“李飞龙想郎”“香笺泪”“一缕麻”“沙漠王子”等等)。以戚雅仙同志的一出拿手杰作“香笺泪”来说吧,唱词中“只道订了三生约,谁知却是相思债,我与他愿作鸳鸯不羡仙,每日共度良宵夜……千种哀怨诉不尽啊,你是否还记得我薄命人”,它能给我们起什么教育作用呢?我们广大人民所需要的,决不是这些落后的、颓废的坏唱词。(8)《艺文新讯:电台不应再唱颓丧的越剧唱词》,《文汇报》,1952年1月13日。

虽然采用了“群众反馈”的形式,但在《文汇报》这样一份大报上出现如此论调显然不会是空穴来风。而这篇文章中所列举的剧目,从《山河恋》到《李飞龙想郎》,从《香笺泪》到《一缕麻》《沙漠王子》,都是形成于20世纪40年代的越剧名作,其中不乏取材于西方小说和电影的作品,其“资产阶级落后属性”似乎更是与生俱来。越剧素以描绘情感见长,然而,在特定的评判标准下,源于古典传统的《梁祝》被认为是“反封建”的,源于现代传统的《山河恋》《香笺泪》《沙漠王子》却被视为“黄色”“落后”“儿女情长”的。同为爱情故事,却由于被清晰地划入不同的阵营而有了极为不同的命运。

三、“百花时代”的系统性“遗忘”

对于越剧第二传统剧目的一次更为全面的“遗忘”,则发生在1956年起对传统剧目的整理工作中。

1956年,在“百花齐放、百家争鸣”政策的指导下,文艺界出现了一些新的气象。6月,文化部召开第一次全国戏曲曲目工作会议,指出了此前剧目工作中的一些问题,要求“破除清规戒律,扩大和丰富传统戏曲上演剧目”。之后,全国各地都开始大力组织对传统剧目的挖掘、整理和改编工作。(9)参阅洪子诚:《1956:百花时代》,北京:北京大学出版社,2010年,第11-15页。上海市文化局对于越剧传统剧目的整理,正是在这一背景下展开的。然而,在这次大规模的、系统性的剧目整理工作中,属于“现代剧目传统”的大量越剧剧目仍然被“另眼相看”。现存的档案资料中,保存有当时上海市文化局为这一整理工作所做的剧目调查表(10)见上海市文化局档案(上海档案馆B172-1-290)。。这份目录共有14页,登记了300多个越剧剧目,分为“小歌班”时期、“绍兴文戏”时期,但并未纳入“改良文戏”时期(即姚水娟改革时期)和“新越剧”时期(即袁雪芬改革时期),换言之,1940年代的新创剧目从一开始就不在征集之列。不过,因为改革日久,很多三四十年代创作的新编古装戏,大约已经被演员或剧团视为“老戏”,因此也时不时夹杂出现在这份以传统剧目为主的表格中,其中包括《西太后》《兰花梦》《棠棣花》《冷冰冰》《乔太守乱点鸳鸯谱》《盘妻索妻》《唐明皇游月宫》等。然而,值得注意的是,这些新编戏在经过整理人员筛选之后,最终仍然遭到了舍弃。这一点,不仅可以从表格上看到,也可以在之后出版的剧目集中得到印证。

这表明,即便在“双百方针”之下,中国戏曲的“现代戏剧传统”仍然没有找到自己可能的存身之地。越剧大量的第二传统剧目,由此丧失了“戏改”中最后一个可能得到整理并留存的机会。从此,这些作品不仅在舞台上,而且在资料层面,开始全面销声匿迹。1950年代“戏改”过程中,官方对越剧新编戏所表现出的这种全面遗弃态度,使越剧丢失了大量已经通过舞台实践检验赢得了广泛声誉的剧目。对于越剧这样一个历史短、老戏家底薄、现代戏剧传统在舞台实践中占比重较大的剧种而言,影响是巨大的。1961年,越剧编剧傅骏曾在《新民晚报》上发表《这也是越剧的传统——“改良越剧”时期的优秀剧目也应发掘整理》一文,呼吁人们重视1949年之前诞生的大量新编剧目,尤其是1942年改革后的作品。他说:

目前还没有全面统计资料,光从当时最著名的“雪声”和“芳华”二个剧团所编印的特刊来看,其中收集历年演出剧目的数量,就已很有可观。这些剧目,论内容,古、今、中、外,无所不包;论形式,正、喜、悲、闹,无所不有。有从绍兴文戏整理的,有从兄弟剧种移植的,有从杂剧传奇重写的,有从小说、电影、话剧改编的。糟粕固然很多,精华却也不少。我们对于这些剧目,自然不应该完全予以抹煞;我认为,其中也很有一些作品是可以重新整理,而且值得保留下来的。(11)傅骏:《这也是越剧的传统——“改良越剧”时期的优秀剧目也应发掘整理》,原载于《新民晚报》,1961年6月19日,转引自傅骏:《漫步越剧大观园》,香港:语丝出版社,2001年,第125-126页。

文章指出,1949年后,这些剧目中只有袁雪芬的《祥林嫂》和徐玉兰的《国破山河在》(后改名《北地王》)等极个别戏得到了重新整理和上演,而这是远远不够的。他认为,这些作品同样是越剧的“家底”和财富,甚至比早期的传统剧目更值得加以重视和利用。不过,在当时的环境下,这样的建议和呼吁显然难以获得回应。

越剧界真正开始整理恢复这批剧目,是“文革”结束之后的事,然而到1980年代时,许多资料早已荡然无存。虽经种种努力,也只有很少的一部分有幸重现舞台。如1946年首演的芳华名剧《沙漠王子》,“文革”后已几乎找不到资料,是依靠了尹派第一代传人尹小芳对《算命》唱腔及基本剧情的回忆,并得到了编剧等人的协助,才得以成功复排,并于1982年春节全新上演。此剧再现越剧舞台,不仅在观众中引起了很大的轰动,(12)尹小芳复排并主演的舞台版《沙漠王子》于1982年上演后,首轮演出即取得了持续两个半月,连续满座60场的佳绩,观众达84079人次。见虹口越剧团档案(虹口区档案馆 II-D018/7)。日后更被上海越剧院改编为电视剧,被上海及浙江等地多个剧团学习并上演,在民间也广为传唱,成为不折不扣的尹派经典保留剧目之一。雪声剧团的名剧《凄凉辽宫月》(1946年首演)、《一缕麻》(1946年首演)等也在20世纪80年代和进入21世纪后被先后复排,虽然剧情及人物侧重等均较原版出现了较大改动,但其艺术生命终究得以延续。1947年越剧十姐妹同台演出的《山河恋》则只留存了《送信》一段,依托的是尹桂芳、袁雪芬1979年在“尹桂芳越剧流派演唱会”上的清唱。(13)近年来,因《山河恋》当年的剧本片段被找到,也有剧团在尝试将全剧重排上演。其他如越华剧团的《泪洒相思地》(1942年)、玉兰剧团的《香笺泪》(1947年)等当年的名作在1980年代也曾被改编复排。不过,复排名剧看似简单,其实需要的条件非常多,即便有核心唱段留存,其难度也不亚于博物馆中修复文物,对演员的艺术水准有着相当高的要求。再加上,戏剧作品的复排不同于只需“修旧如旧”的文物,还需将时代变迁、观众口味演变和舞台艺术发展等因素适当考量在内,因此难度更高。所以,尽管复排作品在观众的关注度和期待值上具备一些先天的优势,但要真正在舞台上站住脚,重建旧日的声誉,实在并非易事。更何况历经几十年后,这些作品还普遍面临着资料散失,表演和演唱传承断裂的局面。因此,在复排的昔日名作中,最终取得如《沙漠王子》这样巨大成功的少之又少;大多数复排只是昙花一现,尽管得以再现于舞台,却未能再度得到市场认可而重返经典行列;至于因受到种种条件限制,未能重登舞台而逐渐湮没不闻、不再为一般越剧观众所知的作品,则为数更多。

回顾这段历史,固然可以看到来自政治大环境的影响,但从理论层面来说,这种对于中国戏曲第二传统的错误定位,或许也与新文艺工作者对于“民间文化”的想象以及对“民间”概念范围的收缩不无关系。江棘曾在《“新”“旧”文艺之间的转换轨辙》一文中谈及这一问题,她说:

有研究指出,近代以来中国民俗学者对于民间文艺的想象具有一定虚拟性。它并非从“民众”“平民”的广义出发,而是指将“中层文化”、市民阶层抽离排除在外的农民底层文化和口头文学,民间文学特性和范畴由此严重收缩。……对市民文化、民众读物、通俗文艺的等而视之及“不纯粹”的判定,既是交变之际,精英知识分子话语对于大众流行话语的挑战,又关乎是否有助于新文学发展的体裁取舍考虑,且在时代话语中不断增强着阶级对抗性内涵。……中国现代文艺领域中的“民间”与“通俗”,似乎被割裂为了两条线索,分道而行、分而治之。(14)江棘:《“新”“旧”文艺之间的转换轨辙——定县秧歌辑选工作与农民戏剧实验关系考论》,《中国现代文学研究丛刊》,2018年第12期。

这种两条路线的划分和对其中“市民文化”范围内创作的全盘否定,所影响的显然远不止上海越剧。不过,以上海越剧为代表,我们可以一瞥各剧种乃至曲种内部属于“现代传统”的这一部分作品的重要性及其遭遇。它们在1950年代“戏改”中所遭受的损失及其背后的理论问题,似乎在迄今为止的研究中还没有得到足够的关注,尚有待更多的研究工作来加以推进。而这一脉长久以来被忽略和低估的“现代戏剧传统”的价值和意义,似乎也有必要得到重新的审视和考量。

- 戏剧艺术(上海戏剧学院学报)的其它文章

- 诉诸场上:改编与明清传奇叙事格局的变化

- 修改与丰富:当代昆剧演出形态的传承与演进模式略论