国外红外导引头及红外诱饵发展历程与展望

马贤杰,李国平,王洪静,陈 宁,李增光,王 鹏

(中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007)

0 引言

红外制导导弹的出现及发展对飞机形成了严重威胁,飞机为实现自我防护采取了很多对抗手段,其中最有效、性价比最高的是投放红外诱饵。20世纪70年代,在越南战场上,约每3发苏制SA-7型红外制导导弹可以击中1架美军飞机,于是美军开展了红外干扰弹的研制并很快装备在飞机上,对SA-7型红外制导导弹实施了有效干扰,提高了飞机的作战生存能力。红外诱饵是飞机自卫防护的重要手段,安装在载机发射器中,根据作战需要适时发射,在空间一定区域形成红外辐射,并与载机同处于来袭导弹导引头的视场内,能够使导引头跟踪中心逐渐偏向红外诱饵,从而保护载机安全。

红外制导导弹在迅速发展的红外探测器件的牵引下,其抗干扰性已得到不断的改进和提高。与此同时,红外诱饵技术也得到迅速发展,从仅能干扰点源导引头发展到可以干扰成像导引头;从仅具备单一波段干扰能力发展到具备多光谱干扰能力。大量的实际战例表明,红外诱饵仍然是目前装备量最大、战术应用最广泛、作战效果最显著的红外干扰装备。

1 国外红外导引头发展历程

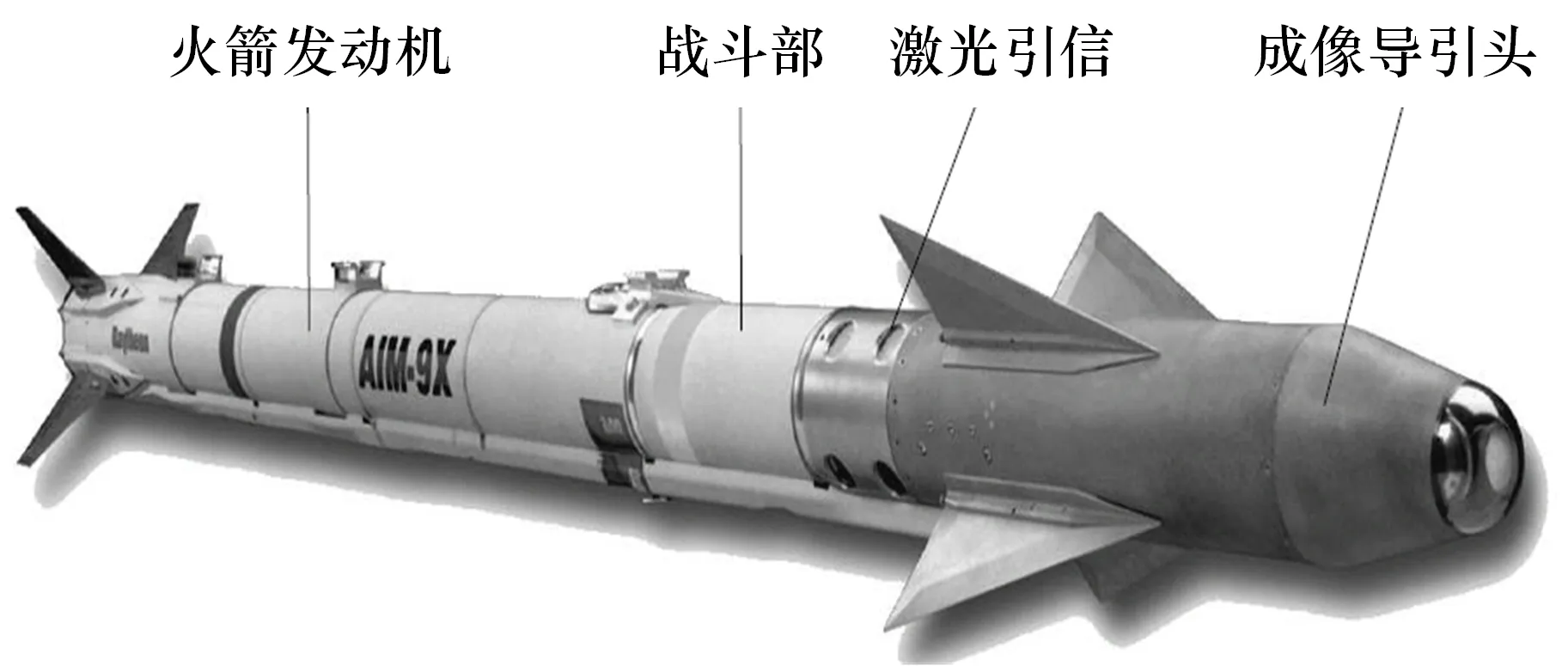

红外技术用于制导武器最早是由空空导弹开始,1948年美国开始研制红外制导空空导弹,1956年“响尾蛇”空空导弹研制成功。以后红外型空空导弹以它的高性价比和使用简便而倍受军事大国的重视,获得了迅速的发展,军用、民用飞机面临的红外威胁程度日益加剧。典型空空导弹示意图如图1所示。

图1 典型空空导弹结构示意图

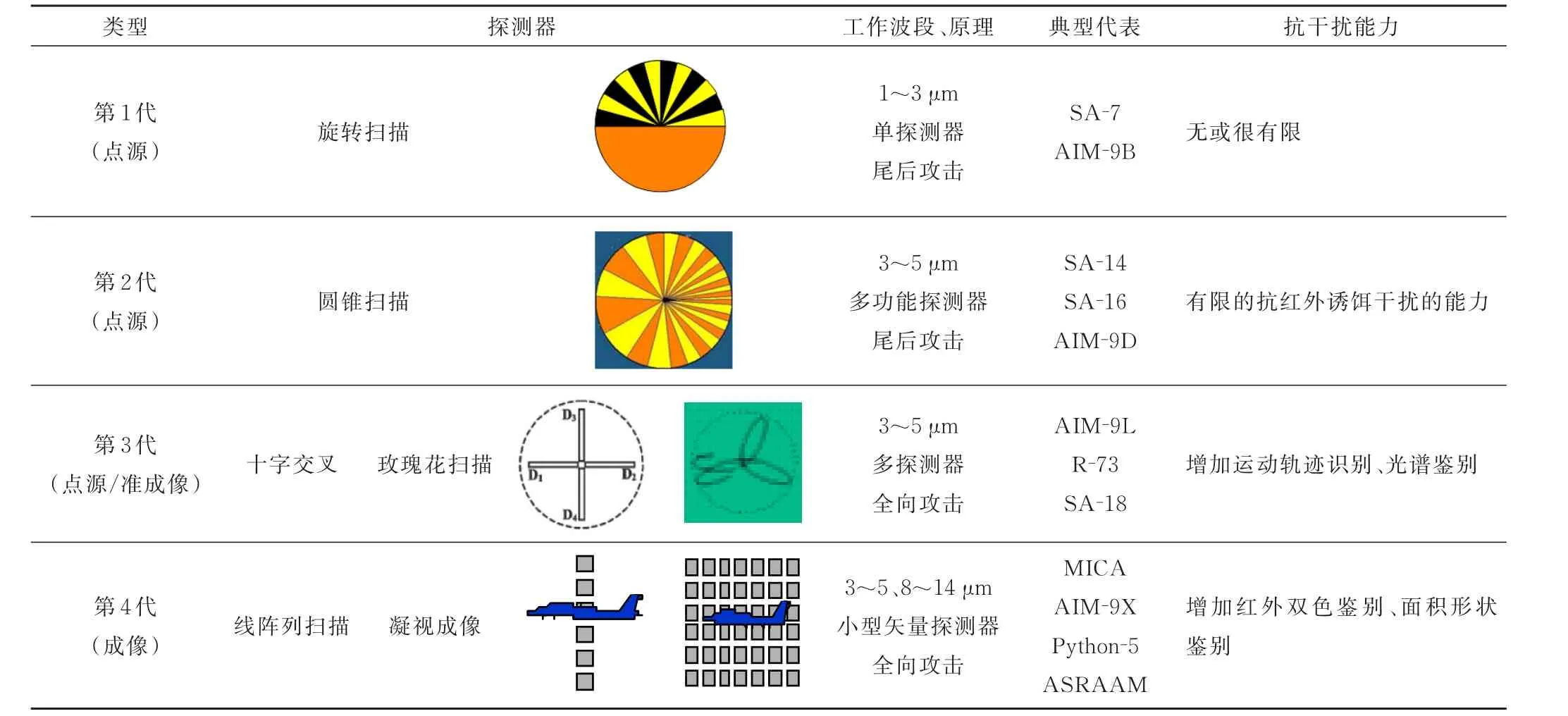

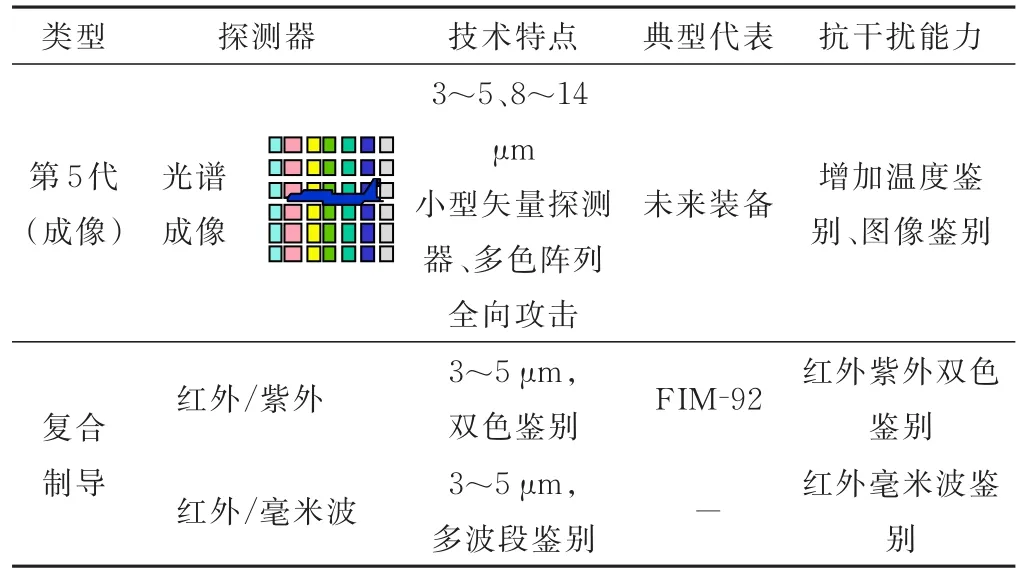

红外制导导弹至今已经发展到第四代,为进一步提高制导精度、抗干扰能力,目前正向双色、多光谱成像技术路线发展。资料检索表明,世界上现役和在研计划中的红外制导导弹绝大部分采用第三代和第四代红外制导技术,是飞机面临的最主要威胁。国外典型的红外空空、防空导弹情况如表1所示。

表1 导引头发展历程

1.1 第1、2代红外导引头

第1代红外(点源)制导导弹,导引头采用非制冷硫化铅探测器,单个旋转扫描,工作波段在1~3μm,灵敏度低,抗干扰能力差,作用距离近,只能探测飞机的喷气发动机尾喷管红外辐射,攻击范围局限于目标后方狭窄的扇形区域。典型产品如美国的“响尾蛇”AIM-9B及俄罗斯的SA-7等。这一代导弹只能利用调制盘的调制信息从空间上、能量上区分目标和背景,因此不具备抗红外诱饵干扰的能力。

第2代红外(点源)制导导弹,采用制冷锑化铟探测器,工作波段在3~5μm,采用圆锥扫描,增大了作用距离和攻击范围,实现了后半球寻的攻击或中距拦射,改进了调制盘并提高了位标器的跟踪能力,同时在信号处理电路上进行了改进,使这一代导引头的作战性能得到了较大的提高。典型产品有美国的“响尾蛇”AIM-9D及俄罗斯的SA-14、SA-16等。这一代导弹具备有限的抗红外诱饵干扰的能力。

1.2 第3代红外导引头

第3代红外(点源)制导导弹,采用制冷锑化铟探测器,工作波段在3~5μm,采用十字交叉/玫瑰花扫描等体制,具有探测距离远、探测范围大、跟踪角速度高等特点,有的还具有自动搜索和自动截获目标的能力,同时具备全向攻击能力。典型代表是美国的AIM-9L(见图 2)、“毒刺 RAM”、法国的“西北风”、俄罗斯的SM-18、R-73等。这一代导弹可以从空间上、能量上细分目标和背景,具备较强的抗干扰能力。

图2 AIM-9L红外导引头

1.3 第4代红外导引头

第4代红外(成像)制导导弹,采用制冷锑化铟或碲镉汞线列阵或多元凝视焦平面成像探测器,工作波段在3~5μm或8~12μm,通过采用成像制导技术探测目标和背景的温差形成红外图像进行探测、识别和锁定,大幅度提高了探测能力,可以全方位探测、攻击目标。其灵敏度高、抗干扰能力强、探测距离远、隐蔽性好、制导精度高,可发射后不管、全天候工作。典型的有美国AIM-9X(见图3)、英国的ASRAAM、德国的IRIS-T、法国的MICA-IR、以色列的Python-5等。这一代导弹可以从红外图像轮廓、红外辐射、运动轨迹上细分目标和背景,具备极强的抗干扰能力。

2 国外机载红外诱饵发展历程

图3 AIM-9X红外制导导弹

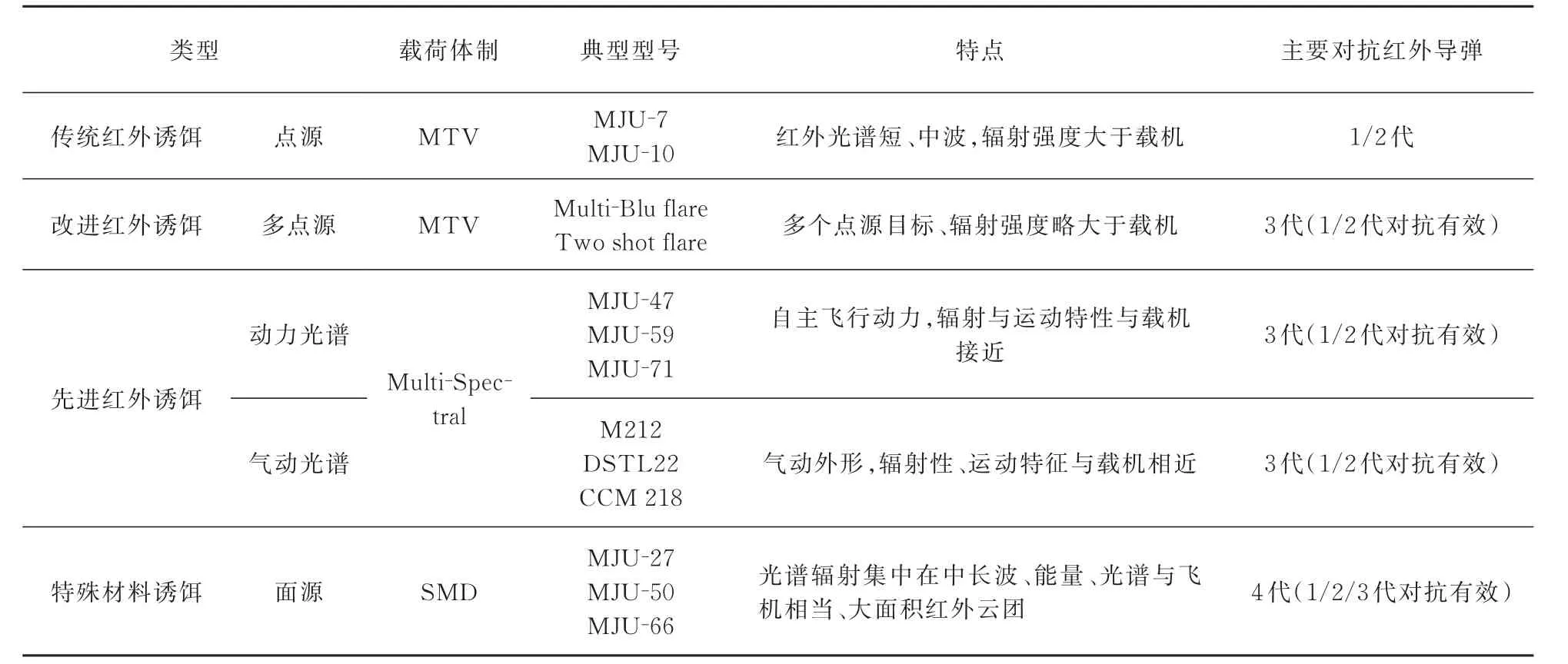

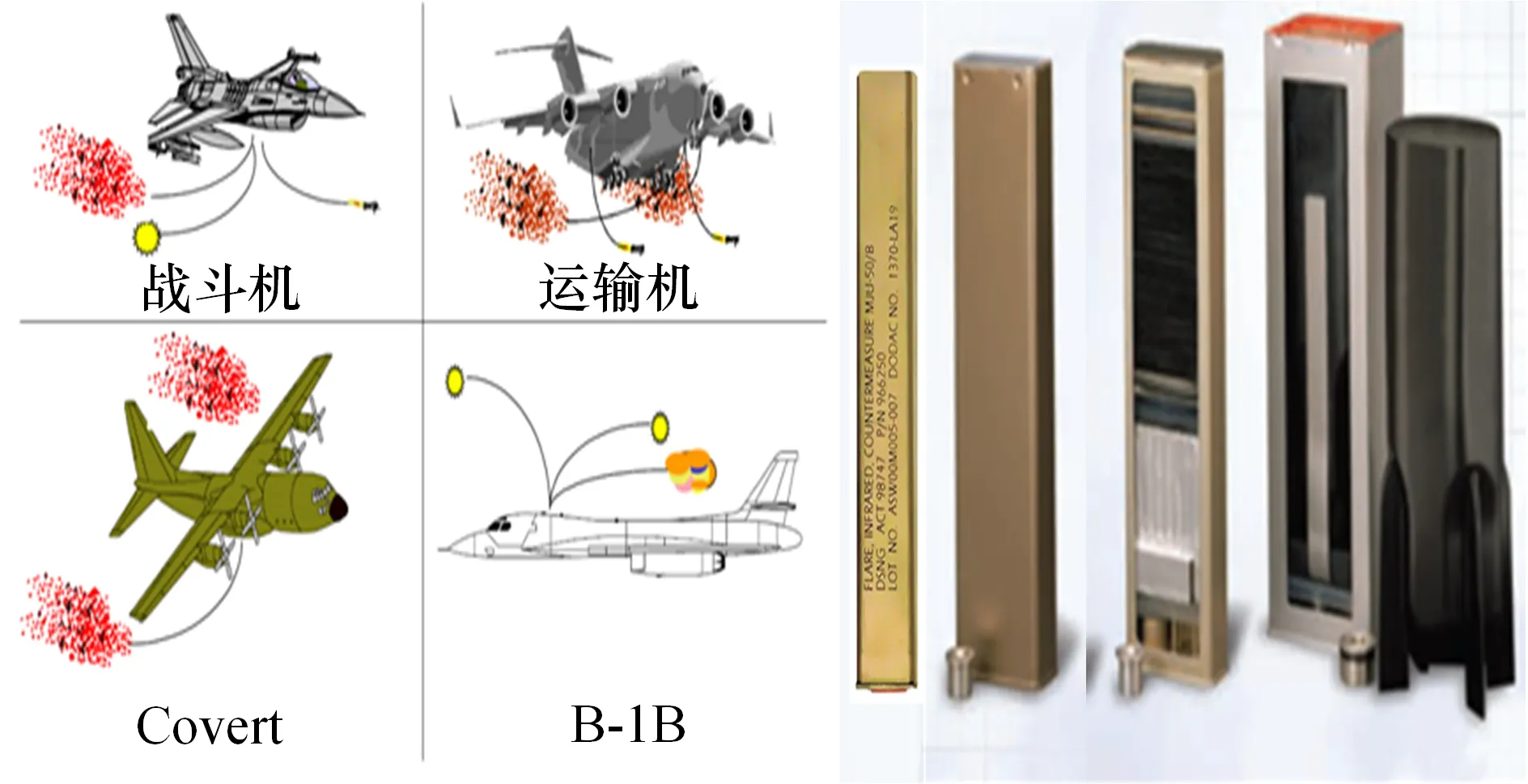

随着先进红外探测技术和抗干扰技术在红外制导导弹中的应用,对机载红外诱饵的干扰能力的要求也不断提高。目前北约各军事强国均大力发展红外诱饵,几乎所有的战斗机、大飞机、直升机均装备了各种型号的红外诱饵,其中Chemring、Esterline、Lacroix、IMI和Orbital ATK是最主要的红外诱饵生产商。目前红外诱饵类型主要包括传统型、改进型、高级型和特殊材料型。典型红外诱饵投放如图4所示,典型机载红外诱饵发展现状如表2所示。

图4 军用战斗机释放红外诱饵场景图

表2 典型机载红外诱饵发展现状统计表

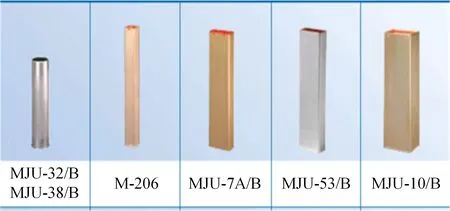

2.1 对抗第1、2代红外导引头的传统红外诱饵

第1、2代红外导引头大量装备并形成对军方飞机的威胁后,国外红外诱饵制造商研制了传统型红外诱饵,主要是以MTV(Magnesium/Teflon/Viton)型烟火材料为干扰载荷的点源型红外诱饵。诱饵载荷出筒后点火,可以在空中形成强红外辐射源,其红外辐射强度远大于载机,依据质心干扰原理少量释放即可有效对抗第1、2代红制导导弹。国外传统红外诱饵典型型号有MJU-7、MJU-10、MJU-32、MJU-38、MJU-53和M-206红外干扰弹(如图5所示),已经形成了118系列、218系列及Φ1.4 in系列等多种规格产品,如M-206红外诱饵采用了1 in×1 in×8 in规格,MJU/7B红外诱饵采用了2 in×1 in×8 in规格。传统红外诱饵是最早出现的红外诱饵,目前依然大量装备于国外各型战机,Chemring公司是美军传统红外诱饵的主要供应商。

图5 国外典型传统红外诱饵

2.2 对抗第3代红外导引头的改进、先进红外诱饵

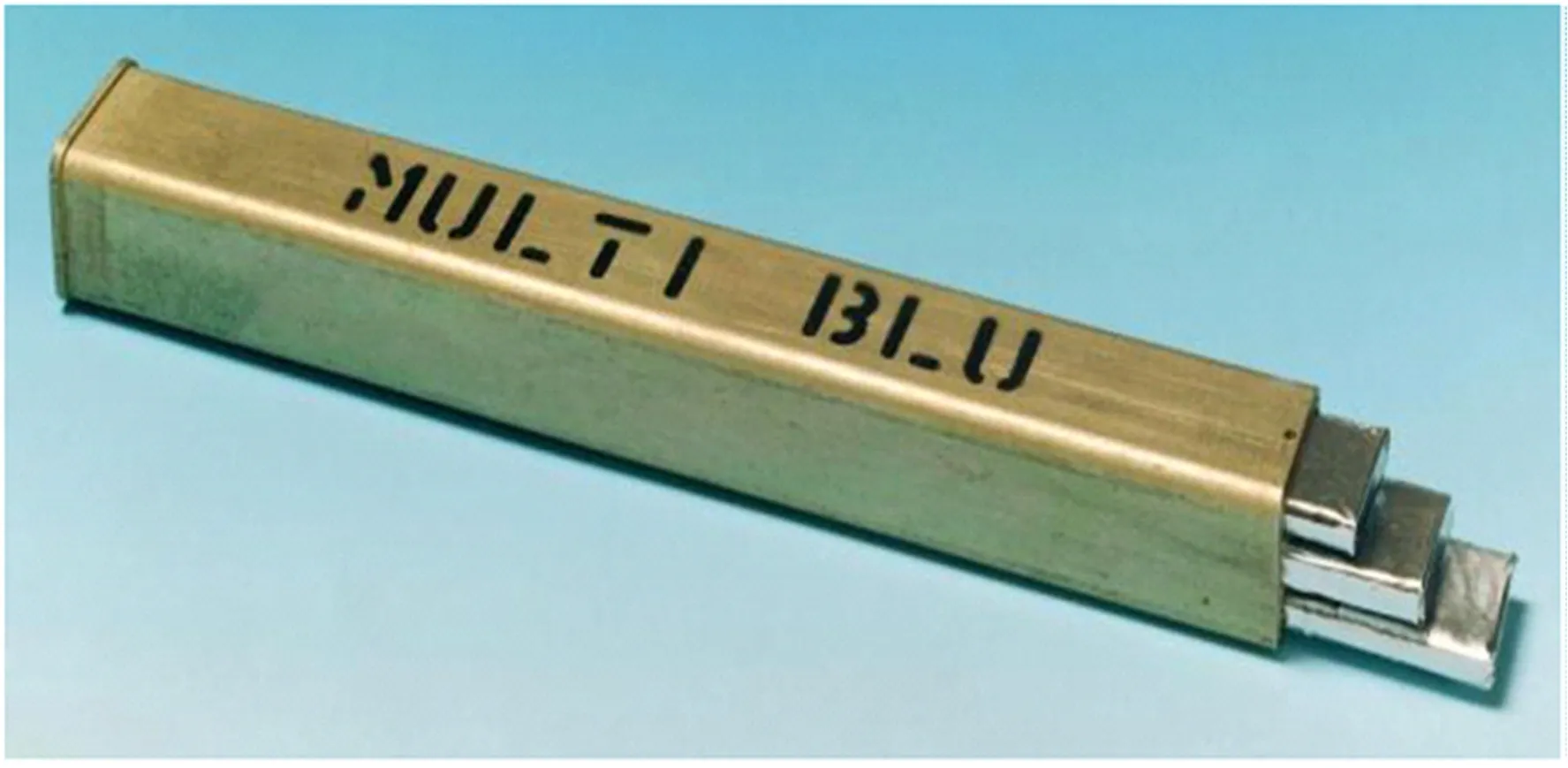

随着第3代红外制导导弹的出现,传统红外诱饵干扰效率逐级降低,在逼真模拟载机红外特征红外诱饵研发成功前,国外红外诱饵生产商采用改进型红外诱饵与之对抗。改进红外诱饵采用传统MTV药剂为基础配方的干扰载荷,但降低了诱饵红外辐射强度、上升时间及增加了导引头视场内干扰源数量,同时利用大量投放形成多目标压制,使得红外导引头无法从数量众多的干扰中准确识别载机目标,进而达到干扰效果。典型的改进型红外诱饵包括以色列IMI集团的MULTI BLU Flare红外诱饵(如图6所示)和Two shot flare,MULTI BLU Flare采用了 1 in×1 in×8 in规格,膛内有3个独立的干扰载荷,释放后可在空中形成三个与载机红外辐射相近的红外诱饵,增加导引头的计算识别难度,从而有效保护载机安全。改进红外诱饵是对抗第3代红外导引头的过渡手段,单次干扰释放量较大,所以目前装备较少,并且很快被具有运动和光谱匹配的先进红外诱饵所替代。

图6 MUL TIBLU多点源红外诱饵

为了根本上解决了对抗第3代红外导引头的技术难题,国外红外诱饵生产商根据不同载机平台特性研制出先进红外诱饵。先进红外诱饵主要包括针对高速载机平台的动力光谱红外诱饵和针对低速载机平台的气动光谱红外诱饵。动力光谱红外诱饵在红外光谱和强度上能够形成与飞机红外特征相似的红外辐射,并且在飞行速度和运动轨迹方面与载机相当,具有自主飞行动力及控制姿态的尾翼结构,可以诱骗具有目标光谱鉴别和运动识别能力的红外制导导弹。气动光谱红外干扰弹通过改善诱饵辐射强度和光谱特征,前端加装流线型整流罩改善气动外形,使其在相对较长的时间内弹道稳定,从而确保与载机保持相似光谱特征和运动轨迹相似性,显著增强干扰信号的迷惑性。先进红外诱饵可做到少量投放即有效对抗,解决了改进红外诱饵需大量投放的不足。

国外装备的典型动力光谱红外诱饵主要有Esterline公司MJU-71/B、Kilgore公司MJU-47/B及Chemring公司的MJU-39/B、MJU-40/B、K 7等,均已经装备到美国空军F-16、F-22及美国海军F-18、P-8A等多种机型上。Chemring公司生产的K 7先进红外诱饵(如图7所示)采用改进的MAGTEF颗粒(镁与特氟隆的混合物)作为烟火材料。这种烟火材料既产生诱使敌方导弹远离飞机的红外能量,同时也起推进剂的作用,能产生足够的推力,使诱饵弹跟随飞机飞行而不会迅速下落。K7的尺寸为2 in×2 in×8 in,质量540 g,红外辐射强度大于2.0 kW/sr(4~5 μm),上升时间小于0.1 s,最小燃烧时间1.5 s,发射速度26~54 m/s,具有自主推进动力,可从美军的标准投放系统上投放。

图7 K7红外诱饵

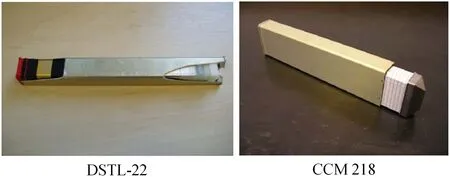

国外装备的典型气动光谱红外诱饵主要有Orbital ATK公司的M-212、Chemring公司的DSTL-22、CCM 218等。DSTL 22和CCM 218气动光谱红外诱饵(如图8所示)是国外使用较多的气动光谱型红外干扰弹,应用于各类直升机、运输机平台,可从美军的标准投放系统上投放。DSTL 22的尺寸为1 in×1 in×8 in,质量205 g,红外辐射强度、上升时间及燃烧时间指标严格保密,发射速度35~55 m/s。

图8 DSTL 22和CCM 218气动光谱红外诱饵

2.3 对抗第4代红外导引头的特殊材料红外诱饵

由于第4代红外成像制导导弹的大量装备,成像导引头不仅利用目标的辐射强度大小,还可利用目标的红外辐射分布(即目标红外图像)信息进行目标跟踪、识别。国外红外诱饵生产商据此研制了具有与载机红外辐射特征相似、同时具备大面积红外辐射空间分布特征的特殊材料红外诱饵(即面源红外诱饵)。特殊材料红外诱饵以自燃箔片为干扰载荷,自燃箔片是一种表面多孔合金材料,在空气中暴露时可在1 s内温度达到800℃以上,光谱辐射主要集中在中、长波。这种自燃材料通过氧化而不是通过燃烧产生红外辐射,由于自燃箔片反应时能够逼真模拟载机发动机的羽流温度和辐射光谱特征,并且在空中形成大面积红外干扰云,可以很好地改善传统点源红外诱饵在辐射光谱、辐射强度、空间形状与载机存在的明显差异,因此能够有效对抗红外成像制导导弹。

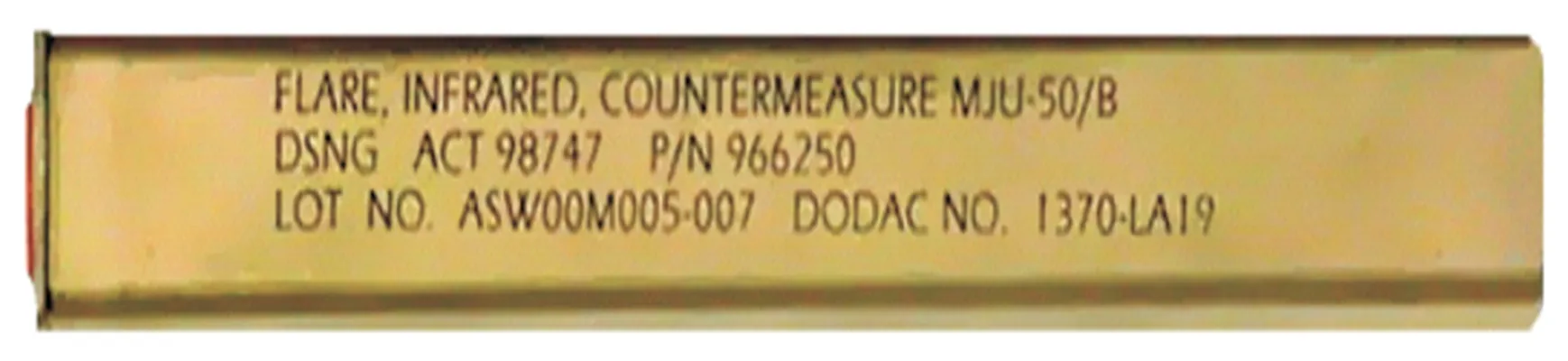

特殊材料红外诱饵由Chemring公司旗下的Alloy Surfaces合金表面公司开发,目前美军装备的特殊材料红外诱饵主要包括MJU-27B、MJU-50/B(如图9所示)、MJU-51/B、MJU-55/B、MJU-60、MJU-64/B、MJU-66/B等,装备的机型包括轰炸机、运输机、战斗机、攻击机、电子战飞机、反潜侦察机、直升机等,可从美军的标准投放系统上投放。MJU-66/B的是特殊材料红外诱饵典型代表,装备于目前世界上最先进的F-35战斗机上,尺寸为1 in×1 in×8 in,质量310 g,国外对其红外性能指标严格保密。

图9 Alloy Surfaces公司的MJU-50/B特殊材料红外诱饵

3 红外制导导弹及红外诱饵发展展望

3.1 红外导引头发展展望

红外探测器作为红外成像导引头的关键组件,随着现代材料生长技术和微电子技术的发展,正朝着高密度、多光谱、高响应度、高探测率、高工作温度及更大面积、更小探测单元、更高灵敏度的器件方向发展。下一代红外(成像)导引头将采用多光谱阵列成像的小型探测器,工作波段在3~5μm或8~12μm,通过多光谱成像制导技术探测目标和背景的温差进行目标探测、识别和锁定,可以全方位探测、攻击目标。可通过辐射能量阈值、空间分布、双色鉴别、温度鉴别等手段剔除干扰。目前暂未形成装备。典型机载红外诱饵发展现状如表3所示。

1)多光谱成像技术

目前国外重点研究的是多光谱成像制导技术。由于该技术可以同时在多个窄的光谱波段上对同一对象(背景与目标)进行观测并获得相应波段的相应图像,因此它反映了观测对象在各个窄的光谱波段上的响应特性,包含了观测对象的更多信息。在进行抗干扰时,可利用的光谱信息更多,而光谱特征是不同化学成分的物质所具有的固有特性,利用该特性,可大大提高导弹的抗干扰能力。可以说红外成像探测正处于从通过探测信号的强度来得到目标的“黑白照片”阶段的后期,向通过探测信号的强度和光谱来得到目标的“彩色照片”的阶段过渡。此外,多光谱导引头还具有更高的可靠性。若目标采用隐身技术或使用激光定向干扰使得目标在某些波段的图像丢失时,导引头还可以利用其它波段的图像继续对目标进行识别,从而提高导弹的战场适应能力。

表3 典型机载红外诱饵发展现状统计表

2)高空间分辨力

红外导引头从单元、多元发展到成像,导弹的空间分辨率和抗干扰能力不断提高。红外成像制导系统摆脱了把跟踪目标作为一个点热源因而只能跟踪目标最热部分的局限性,通过成像探测器捕获目标的红外图像,其温度分辨率小于0.1℃,可为控制系统提供更多的目标形状、能量信息,使得导弹的命中精度高、抗干扰性强。成像制导使其制导系统具有一定“智能”和软件可编程灵活性,可根据图像特性,选择目标要害部位进行攻击,故在复杂背景或强干扰情况下仍能准确地击中目标,从根本上改善制导武器的性能。

3)多模化(复合制导)

目前国外装备的精确制导导弹导引头大都采用的是单一寻的制导技术,其中最主要的手段是红外和雷达制导两种。这两种制导技术在原理、结构、数据处理等方面存在较大差别。红外制导手段无法获取目标的速度、距离等信息,无法全天候作战,且攻击距离有限,雷达制导手段体积大、命中精度较红外制导方式低。所以单一制导方式难于适应未来复杂战场的要求。采用红外与雷达复合导引头可以综合红外与雷达技术的优点,克服单一工作模式的缺点,提高复杂对抗环境下的对抗能力和作战效能。

0.3~0.4μm近紫外波段能形成“紫外窗口”,而飞机的紫外辐射较低,会在均匀的紫外辐射背景上形成一个“暗点”,具有较高的景物对比度。对同一种目标,红外/紫外双色导引头不仅可以探测到该目标的红外辐射,也可以探测到它的紫外辐射,对于不同的目标,双色导引头可响应得到不同的紫外/红外辐射强度的比值。双色导引头利用接收的不同信息实现对目标的前向攻击和达到抗红外诱饵干扰的目的。光学系统采用玫瑰扫描技术,导引头所形成的瞬时视场比用其它方法形成的瞬时视场小,从而提高导引头的信噪比及导引头的灵敏度。双色或多色红外探测器的使用,不仅弥补了单一成像制导体制的不足,有助于提高导引头的探测概率和跟踪精度,而且也增强了抗干扰能力。

此外,目前的红外型空空导弹为了追求远探测距离,其导引头都采用了高灵敏度的制冷型红外探测器。相较于此,非制冷红外焦平面做成的红外成像系统具有成本低、功耗小、使用方便(不需要结构复杂的气瓶/闭式循环制冷器)等优点,很有发展前途,但灵敏度不够的缺点使其只能用于对导引头的作用距离要求不高的武器上。由于红外成像/雷达(毫米波)双模复合导引头其探测距离可以靠雷达系统来保证,因此非制冷红外成像系统有望在复合制导空空导弹上得到应用。红外成像/雷达双模复合制导正被各国广泛研制,已成为多模导引头发展的重点。美国的JDRADM导弹采用了共形的相控阵雷达/红外成像双模导引头,大大提高了导弹的环境和任务适应性及抗干扰能力。

3.2 未来红外诱饵发展展望

随着红外制导技术的发展,可以预计未来红外诱饵必将针对性地采用先进对抗技术并不断更新换代。其发展方向可能有以下几个方面:

1)发展基于智能投放的“鸡尾酒”式干扰

美国国防部通过“AIRCMM先进红外干扰弹药(Advanced Infrared Countermeasures Munitions)”专项计划及“ASTE先进战略战术干扰弹(Advanced Strategic and Tactical Expendables)”专项计划(如图 10所示),发展多种红外诱饵配合使用,采用可智能弹种识别AN/ALE系列的标准投放器发射,针对不同的威胁场景进行自适应智能决策,如投放传统红外诱饵、先进红外诱饵和特殊材料红外诱饵进行“鸡尾酒”式组合干扰,用于对抗具有红外辐射强度、光谱特征、散布面积等复杂抗干扰能力的先进红外制导导弹,保护战斗机、运输机、轰炸机等多种军用飞机。

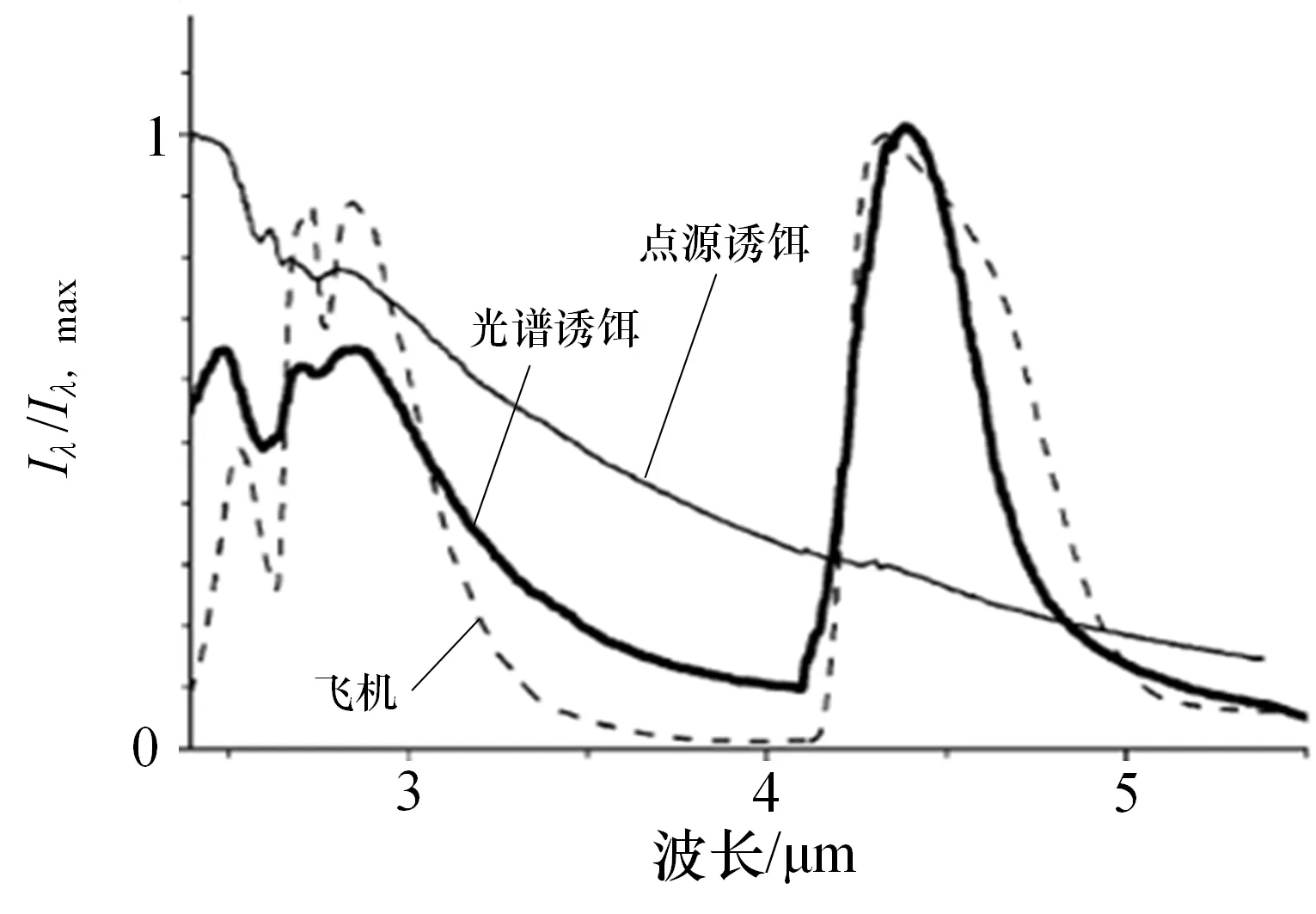

2)发展具有多光谱匹配特性的红外诱饵

多光谱诱饵设计用于对抗双色导弹,具有与载机红外辐射特征紧耦合的逼真红外诱饵。其主要方法是基于芳香族化合物及硼元素作为载荷材料,燃烧后产生低燃温特性。典型的MTV诱饵主要辐射能量集中在低红外波段,这是由于其燃烧温度约为2 000℃,而飞机发动机的燃烧温度约为700℃,主要辐射能量集中在高红外波段。导弹通过同时测量高、低2个波段的辐射能量并与标准的辐射能量进行比较,可进行真假目标识别。为了对抗该类型导弹,诱饵需要在高红外波段比低红外波段具有更高的能量,因而必须应用反应温度较低的燃烧材料。光谱诱饵、传统诱饵及飞机(计算值)强度-波长曲线图比较如图11所示。

图10 美国空军的ASTE计划及其诱饵产品

图11 光谱诱饵、传统诱饵及飞机(计算值)强度-波长曲线图

3)发展具有红外/紫外或红外/毫米波双重干扰能力的复合诱饵。

红外/紫外复合诱饵可以利用特殊金属箔片涂覆低温燃烧型红外药剂,诱饵投放后箔片快速散开,且由于诱饵燃烧温度非常低,在紫外波段辐射较低,大面积散布时可遮挡“紫外窗口”的太阳紫外辐射,能够在导引头视场内形成暗斑,可模拟飞机目标特性,同时药剂燃烧可形成红外辐射,可对红外/紫外复合导引头形成有效干扰。

国外研制的一种红外/毫米波复合诱饵是将涂敷金属(铝或锌)的缓燃纤维及可燃物(如磷化氢)密封在一个真空包装内。当诱饵投放到空中后,密封包在气流作用下打开,磷化氢遇氧燃烧同时点燃涂覆金属的缓燃纤维,纤维表面的金属可以对雷达波进行散射,形成红外、雷达复合干扰云,进而在干扰红外探测器的同时又可以对雷达导引头进行干扰。

4)发展针对民航飞机的安全红外诱饵

随着全球恐怖主义发展日益猖獗,民航飞机在起飞或降落至危险机场或危险国家区域时,容易受到恐怖分子攻击。民航飞机威胁红外导弹主要以便携式肩抗导弹为主,其导引头处理能力相对较弱。但民航机处于安全性考虑不易安装火工式的红外诱饵,所以需重点发展机电投放式无火工品的安全红外诱饵。该诱饵适于采用自燃材料,具有红外辐射特性同时具有可见光“隐蔽”性能,同时还具有一旦燃烧即完全消耗尽的特点,不会造成落地燃烧等安全隐患。

未来战场的红外对抗不仅需要对红外导引头和红外诱饵本身进行研究,还需要深入分析红外诱饵与载机的红外特征耦合、红外诱饵的战术使用时机以及载机的机动策略优化,只有依托载机平台及红外诱饵的自身特征,建立最优投放策略并结合载机机动,才能发挥红外诱饵的最佳干扰效能。

4 结束语

本文对国外红外导引头及红外诱饵装备的发展情况进行了梳理、分析,未来红外制导技术与红外对抗技术这一对“猫和老鼠”的游戏必将竞相发展。所谓“道高一尺,魔高一丈”,红外诱饵技术作为红外对抗技术的最重要手段,其在未来战场上的发展前景十分广阔。跟踪红外制导导引头的技术发展情况,并针对性地设计红外诱饵及其使用策略,是支撑未来红外诱饵技术不断向前发展的源动力。■