西南喀斯特地区石灰岩与白云岩发育土壤的养分含量

肖时珍,何江湖*,曾 成,肖 华,雷博林

(1.贵州师范大学 喀斯特研究院/国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001; 2.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室,贵州 贵阳 550081;3.贵州黔东南苗岭国家地质公园施秉县管理局,贵州 施秉 556200)

【研究意义】贵州省是典型的喀斯特高原区,是我国乃至世界发育最完全的喀斯特地带[1]。喀斯特地区土层浅薄,生态环境脆弱,人地矛盾异常尖锐[2],往往还伴随着水土流失,土壤养分退化等问题。土壤养分含量是衡量土壤肥力的物质基础[3]和重要指标。土壤在形成和演化过程中受气候、海拔、地貌地形和土地利用方式的影响,其中,土壤养分与土地利用方式有着紧密的联系,土地利用和管理水平在很大程度上影响土壤质量和变化程度[4-7]。土壤养分的退化会直接导致土地生产力下降甚至丧失。【前人研究进展】近年来,诸多研究者在不同土地利用方式下土壤理化性质和土壤微生物与土壤养分方面进行了大量研究。盛茂银等[8]研究了喀斯特石漠化地区的植物多样性与土壤理化性质,肖烨等[9]对土壤微生物和土壤养分进行了具体研究,李果[10]对喀斯特地区不同利用方式下土壤化学性质和土壤肥力的评价进行了研究,刘梦云等[11]则是更全面更具体地研究了不同土地利用方式对土壤化学性质的影响,为土壤肥力恢复,土地改良提供了有力依据。同时,岩石作为形成土壤母质的原始物质[12],是土壤养分的重要来源[13],在不同的母岩条件下,其土壤养分存在明显差异[14-15]。不同母岩释放元素的数量和速率存在明显差异[16],也表征母岩为土壤提供营养元素的潜力是有差别的。【本研究切入点】在当前研究中,针对喀斯特地区不同母岩条件下发育土壤的养分研究较少。【拟解决的关键问题】基于贵州省施秉县白云岩和石灰岩两种喀斯特类型的土壤数据(pH、全氮、水解氮、全磷、有效磷、全钾、速效钾、有机碳),研究不同成土母岩的土壤养分含量、不同土地利用方式下土壤养分含量的变化和研究区的土壤质量现状,为喀斯特地区的土地优化利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区为杉木河小流域的白垛村和石桥村,位于贵州省东部施秉县境内(27°05′49″~27°13′59″ N、108°01′34″~108°09′32″ E),地处云贵高原东部边缘向湘西低山丘陵过渡的山原斜坡地带,地势由西、西北向东、东南部逐渐降低,最高海拔1615 m,最低海拔520 m,总面积28 295 hm2[17]。区域内沉积岩厚度达2520 m[18],基本为寒武系地层,仅在研究区北部包括少部分震旦系、奥陶系、南华系、青白口系等地层。研究区森林生态系统包括以马尾松为主的针叶林,以壳斗科、樟科和木兰科植物为主的阔叶林,以马尾松、锐齿槲栎等组成的针阔混交林,以及慈竹、河滩冬青等为主的灌丛及灌草丛[19]。白垛村发育的地层岩性主要为寒武系娄山关组白云岩,岩石整体破碎,岩相产状平缓,内部缝合线构造及裂隙发育[20]。石桥村发育的地层岩性为石冷水组含泥质白云质灰岩[21],有岩石裸露,土被不连续。两地直线距离为14.5 km,土壤类型主要为石灰岩和白云岩风化形成的石灰土,气候条件相同,多年平均降水量1220 mm,年均温16 ℃,为中亚热带季风湿润气候。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤样品采集 通过查阅文献和野外勘察,根据土地利用方式,分别在石桥村和白垛村选择旱地和林地两类用地作为研究样地,样地面积为10 m×10 m,每种土地利用方式各选取6个平行样,共采集24个土样。样地基本情况见表1。

表1 土壤样品采集地的地基本情况

1.2.2 土壤养分测定 土壤分析参考鲍士旦[22]的方法:土壤pH采用电极电位法,土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾氧化-外加热法,全氮(TN)采用半微量开氏法(流动注射仪测定),全磷(TP)采用氢氧化钠熔融-钼锑抗显色-紫外分光光度法,全钾(TK)采用氢氧化钠熔融-原子吸收法,水解氮(AN)采用碱解扩散法,有效磷(AP)采用碳酸氢钠浸提钼锑抗比色法,速效钾(AK)采用中性乙酸铵提取为火焰光度计法。

1.2.3 土壤质量评价 根据国家土壤第2次普查的养分分级标准(表2),土壤中有机质的含量大致是有机碳含量的1.724倍[23],将所测的有机碳含量换算成有机质,根据研究区测定的大量元素养分含量(有机质、全氮、全磷、全钾)进行土壤质量评价。

表2 土壤养分分级标准[24]

1.2.4 数据分析 采用Microsoft Excel 2010 进行计算,使用Origin 8.0 作图,使用SPSS 22.0进行相关统计和分析。

2 结果与分析

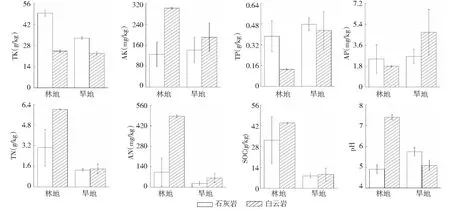

2.1 不同基岩发育的坡地土壤养分

从图1看出,除石灰岩发育土壤的全钾和全磷含量高于白云岩土壤外,其余指标均低于白云岩发育土壤。

图1 不同基岩坡地土壤的养分含量

2.2 土壤养分的相关性

2.2.1 石灰岩发育土壤 从表3看出,土壤养分中,呈极显著正相关的有全氮与水解氮(r=0.730,P<0.01)、全氮与有机碳(r=0.989,P<0.01)、全钾与有机碳(r=0.708,P=0.01),呈显著正相关的有全氮与全钾(r=0.638,P<0.05)、水解氮与有机碳(r=0.675,P<0.05);其他土壤养分间无显著相关性。

表3 石灰岩发育土壤养分的相关性

2.2.2 白云岩发育土壤 从表4看出,白云岩发育土壤养分中,全氮与水解氮(r=0.989,P<0.01)、与有机碳(r=0.996,P<0.01)均呈极显著正相关,与速效钾呈显著正相关(r=0.830,P<0.05);水解氮与全磷呈显著负相关(r=-0.720,P<0.05),与速效钾呈显著正相关(r=0.790,P<0.05),与有机碳呈极显著正相关(r=0.984,P<0.01);全磷与有效磷呈显著正相关(r=0.794,P<0.05);速效钾与有机碳呈极显著正相关(r=0.863,P<0.01);其他土壤养分间相关性均不明显。

表4 白云岩发育土壤养分的相关性

2.3 不同基岩发育及利用方式土壤的化学特征

由图2看出,不同基岩同种土地利用方式土壤养分含量的相差较大。石灰岩林地的土壤pH呈较强酸性,白云岩pH则呈弱碱性;石灰岩林地速效钾、全氮、水解氮、有机碳含量均小于白云岩林地;石灰岩林地的全钾、全磷、有效磷含量高于白云岩林地;石灰岩旱地pH高于白云岩旱地土壤,两者均呈酸性;石灰岩旱地的有效磷、水解氮、速效钾、全氮、有机碳含量均低于白云岩旱地;石灰岩旱地的全钾和全磷含量均大于白云岩旱地;石灰岩林地土壤全钾、全氮、水解氮、有机碳含量高于旱地,速效钾、全磷、有效磷、pH低于旱地;白云岩林地土壤全磷、有效磷低于旱地,其他指标均高于旱地。

图2 不同基岩发育土壤不同利用方式的养分含量

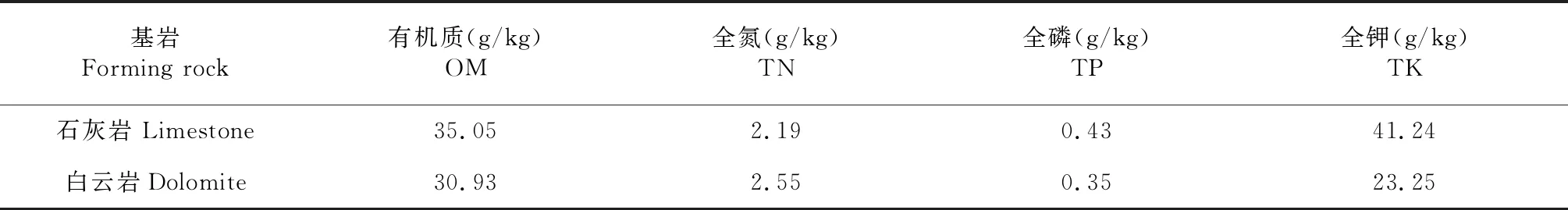

2.4 土壤质量分级

根据研究区的大量元素养分含量(表5),土壤中的有机质、全钾、全氮属于较高水平,全磷处于较低水平。其中,白云岩和石灰岩发育土壤的有机质、全氮含量平均水平分别在二级、一级;石灰岩发育土壤的全磷、全钾分别在五级和一级;白云岩发育的全磷、全钾分别在六级和三级。

表5 研究区土壤的大量元素养分含量

3 讨 论

3.1 土壤养分间相关性

相关性分析表明,石灰岩区和白云岩区全氮与水解氮和有机碳呈极显著正相关系,水解氮与有机碳在石灰岩区为显著正相关关系,在白云岩区呈极显著正相关关系。该结果与贾申等[25]的研究一致。土壤环境中的碳、氮元素密切相关,动植物和土壤生物残体以及人工施用有机肥是土壤有机质的主要来源[26],土壤中有机质的含量大致是有机碳含量的1.724倍[23],而有机质是土壤氮素的主要来源[27],有机化合物进入土壤后,在微生物酶的作用下,释放出氮、磷等营养元素。总体看,土壤中的碳、氮元素具有显著的相关性,可以用来指示该区域的土壤质量状况。

3.2 不同岩性发育土壤养分差异

不同岩性发育土壤的养分有很大差异[28],石灰岩和白云岩发育土壤的养分含量差异较大。白云岩发育土壤具有较高的有机质、全氮、有效磷、速效钾、水解氮,相比白云岩发育土壤,石灰岩土壤具有较高的全磷和全钾。研究区石灰岩土壤比较湿润,有机碳、全氮、水解氮、速效钾、有效磷淋失严重,导致土壤酸度较高,而酸性土壤使微生物种类受到限制,从而减慢了有机质的分解[29],导致白云岩发育土壤的这些养分含量高于石灰岩发育土壤。而土壤钾和磷元素主要来源于岩石的风化[30],石灰岩的风化速度大于白云岩,故石灰岩土壤中的钾和磷元素含量相对较高。

3.3 土地利用类型对土壤养分含量的影响

同种岩性不同土地利用方式下的土壤养分含量差异较大。另外,土地利用方式的改变对两类基岩发育土壤的养分具有明显影响。由林地转为耕地后,石灰岩和白云岩土壤的全氮分别减少57 %和77 %,水解氮分别减少75 %和87 %,全钾分别减少34 %和6 %,有机碳分别减少75 %和79 %,石灰岩土壤的全磷、有效磷、速效钾增加24 %、9 %、13 %,白云岩土壤的全磷、有效磷增加230 %、165 %,速效钾减少37 %。土壤养分主要来源于地表枯枝落叶层的积累、矿化和微生物对动植物残体的分解,林地植被盖度和生物量相对旱地高,受人为干扰的影响小,全氮、水解氮、全钾、有机碳积累量多。而耕地则相反,因为其地表几乎没有枯枝落叶层,造成养分循环代谢较低,相应的养分含量也相对较低[31]。旱地由于人工施用磷肥,导致土壤中的全磷、有效磷含量增加。因未施钾肥,导致石灰岩旱地土壤较林地干燥,速效钾淋失较林地少,而白云岩土壤较干燥,速效钾淋失现象不明显,旱地由于农作物的吸收,导致土壤中的速效钾含量较白云岩林地少。

3.4 土壤质量状况

研究区土壤中的有机质、全钾、全氮属于较高水平,全磷处于较低水平。这主要是由于该区属于中亚热带山地湿润气候,优越的温、湿条件极有利于生物的繁衍和生长,生物自肥作用强烈,同时受人为活动的干扰较少,石漠化发育程度低,大部分区域基本无石漠化。土壤的物理、化学和生物性质未发生显著退化。

4 结 论

通过对相同气候、海拔条件下白云岩和石灰岩喀斯特地区不同土地利用方式土壤养分的测定,发现土地利用方式和成土母岩的差异对土壤养分的影响较大,进而可以为后期研究和土壤养分管理与可持续经营工作提供理论支撑。受研究区土地利用类型的限制,仅对两种岩性条件下两种土地利用类型的养分进行了研究。因此,关于岩性和土地利用方式对土壤养分的影响,还有待于寻找相同气候条件下、相同海拔、相同土地利用方式的自然研究区或依靠径流小区进行模拟试验,结合土壤物理性质进行深入研究。