腐败对环境政策效果影响的国际研究趋势

张丽颖, 苏徐红, 胡象明

(1. 北京航空航天大学 公共管理学院,北京 100083; 2. 南卡罗来纳大学 政治科学系,哥伦比亚 20021)

一、引言

环境污染是负外部性很强的公共产品,近年来,各国政府对环境治理的关注呈上升趋势。各国为改善环境质量纷纷制定与执行相应的环境政策,但各国环境政策效果存在差别。比如当污染可以拉动地方经济增长的情况下,地方政府可能放松环境管制,默许或纵容当地污染企业超标排污。可以说,环境污染问题与政策执行问题紧密相关,而当政策执行中存在严重腐败时,则直接影响政策效果。因此,文章有必要分析腐败与环境政策效果的深层关系。目前,国内外学者对该主题的实证研究有很多,学者从不同视角对两者的相关性进行了假设与检验,当变量相同,样本不同的情况下,测量出的环境政策效果存在明显差异,但没有学者对导致该差异的原因进行综合分析,并探讨不同实证结果的共性与差异性。为了解腐败与环境政策效果的关系,探索腐败对环境政策效果产生不同影响的深层原因,对现有文献等经验证据进行综合分析验证很有必要。文章搜集了1991—2018年公开发表的关于腐败与环境政策效果的35篇实证文章,探讨了腐败对环境政策效果的作用机制,分析结果将有助于学者了解腐败与环境政策效果的研究现状与影响机理,也有助于帮助政策制定者了解环境污染背后的深层原因,并以此制定适当和谨慎的环境政策,重视环境政策的执行,提高环境质量,具有一定的理论和现实意义。

二、文献检索

文章数据是在2018年3月通过对腐败与环境政策效果关系的现有经验文献进行系统回顾、收集得到的。搜索步骤如下:在Web of Science核心数据库中填写关键词(腐败和环境、环境的、污染、水、空气、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、硫、退化、治理)搜索到相关文献4 075篇,再使用高级搜索将期刊类型和语言设置为期刊文章和英语,共搜索到1991—2018年的相关文献3 015篇,通过阅读和分析,进一步选取关于腐败与环境政策效果关系的实证文章,最终去除无效文献2 980篇,剩余有效文献35篇。所采用的选择标准是:①研究必须是学术性和经验性的;②研究直接涉及腐败对环境影响的主题;③即使研究不直接探讨该主题,其回归分析也与其间接相关,或显著探讨该主题的某些部分。

三、变量分析

自变量包括腐败(Corruption)和腐败控制(Corruption Control)。腐败作为自变量的文献中,客观指标23篇,占比65.71%;主观指标2篇,占比5.71%。 腐败控制作为自变量的文献中,客观指标9篇,占比25.72%;主观指标1篇,占比2.86%。因变量为环境政策效果,主要通过环境政策执行度和环境结果来测量,其中,环境政策执行度7篇,占比20.00%;环境结果28篇,占比80.00%。

(一)自变量

腐败和腐败控制数据的来源集中于国家风险国际指南的腐败指数 (Corruption Index of International Country Risk Guide)、国际透明组织的腐败感知指数(Corruption Perceptions Index of Transparency International)和世界银行治理指标数据库中的腐败控制指数(Corruption Control Index of World Bank’s Governance Indicators Database),资料来源不同,定义和测量方法也不完全相同。

国家风险国际指南通过对各国法律秩序和政治体制内的腐败程度进行评分[1]。Fredriksson等通过政治体制内是否存在裙带关系、工作保留机会以及秘密党派资金来测量实际或潜在的腐败[2]。Biswas等将腐败定义为与进出口许可证、外汇管制、税收评估或贷款相关的贿赂情况[3]。Damania等使用政府诚信概念来解释腐败程度[4],该指标使用“高级政府官员可能要求特殊付款”的可能性来测量诚信水平。Ivanova研究欧洲国家腐败与空气污染[5]以及Fredriksson和Wollscheid研究党和环境政策[6]的关系时也都使用了诚信概念。

由国际透明组织建立并公布的腐败感知指数也是学者们经常使用的衡量各国廉洁程度的指标,其将腐败定义为官员为了私人利益而滥用公共权力的程度[7],指标范围为0~10,腐败程度逐渐降低。Pellegrini和Gerlagh在研究腐败和环境政策对扩大后的欧盟有何影响时,基于访谈的综合指数来衡量政府官员为私人利益而滥用权力的可能性[8]。Fredriksson和Vollebergh为了使研究便于解释,改变指标赋值方法,将0作为高度清洁,10作为高度腐败[9]。Bae等也通过重新赋值来衡量公共部门腐败的感知水平,即0(高度腐败)~100(非常清洁)[10]。

腐败控制指标来自世界银行治理指标数据库中的腐败控制指数[11]。该指数将腐败区分为“高”腐败和“低”腐败,前者被定义为企业或个体试图向政治家付款来影响政策的设定;后者被定义为企业或者个体为避免现有政策产生某种后果而做出特殊付款的可能性。Sileem认为,政府治理的好坏可以代表腐败控制程度,-2.5被界定为政府弱治理,即为高腐败;2.5被定义为强有力的治理,即为低腐败[12]。Hassaballa在衡量腐败的控制程度时,将-2.5界定为低腐败控制,2.5界定为高腐败控制[13]。Welsch则将官员在开展业务时要求商业人士提供每笔交易中的回扣估计(作为交易价值的百分比)作为腐败控制的测量指标[14]。

通过分析发现,以上三个方面都是衡量腐败感知的主观指标,其中国家风险国际指南是通过专家评估赋值来评估腐败控制程度,国际透明组织和世界银行治理指标数据库是通过汇总个人,如商业人士和专家的观点来衡量腐败程度。也有学者采用客观指标来衡量腐败的程度,如Woods在政治腐败的政策后果研究中将腐败定义为“为私利而背离法律和公共责任的规范”,通过对违反联邦腐败法的公职人员的百分比来测量腐败,该指标由里根政府(1981—1987年期间)定罪总数组成[15]。Pellegrini和Gerlagh在腐败、民主与环境政策的相关研究中通过受贿罪的公务员人数占公职人员总数的比例(与腐败相关的政治风险)来测量腐败[16]。Liao等则通过中国反腐败案例数目来研究腐败与环境的关系[17]。

(二)因变量

环境政策效果通过环境政策执行度和环境结果来测量。环境政策执行度概括为环境政策严格度(Environmental Policy Stringency)、能源政策严格度(Energy Policy Stringency)和能源密度(Energy Intensity);环境结果概括为环境污染程度(Environmental Pollution Index)、环境绩效(Environmental Performance Index)、环境可持续度(Environmental Sustainability Index)。

1. 环境政策执行度

腐败会阻碍环境政策的制定和执行,进而影响环境政策效果。环境政策严格度被定义为在环境政策的规制下,企业破坏环境的隐性和显性成本,较高的值代表更严格的政策。能源政策严格度是指允许使用能源的数量,使用量多对环境产生相对更大的破坏力。以能源政策为例,能源密度被定义为各部门使用各类能源的总量情况,使用量多为能源密度强。

2. 环境结果

环境污染程度是测量生态环境某方面的污染程度和质量等级,在研究腐败与环境政策效果的关系中,最常使用测量环境质量的指标是污染物(如CO2、SO2、硫、PM2.5)排放量,也有学者使用毁林率和森林保护区效度、水污染指数、每加仑汽油的含铅量作为测量环境污染情况的指标。环境绩效也是在研究中经常被作为测量环境质量(环境政策效果的重要表现)的指标之一,其针对不同国家环境健康和生态系统活力的绩效进行排名。环境可持续度作为测量环境的指标,其用于衡量环境可持续性的总体进展。

(三)间接变量

腐败也可以通过经济因素对环境产生中介作用,主要的经济指标为人均GDP和人均收入。人均GDP被定义为一国国内生产总值与该国人口数量总产出之比,通常反映该地区经济和生产力的增长情况。人均收入通过该地区的总收入与总人口之比来计算,用于衡量某国家或者地区的平均生活水平。文章所选文献中经济指标的数据大多由世界银行治理指标数据库提供,不同的研究可能取自不同年份。Zhang等在研究腐败在APEC国家中对环境影响时采取的人均GDP变量来源于世界银行2005年的数据[18]。Cole研究相关主题所使用的人均GDP数据来源于世界银行2004年的数据[19]。

四、因果关系分析

腐败可以直接影响环境政策效果或者通过人均GDP和人均收入间接影响环境政策效果。法律、制度、经济、社会环境等因素也会对腐败与环境政策效果发生调节作用。

(一)直接影响

更多的腐败(或更少的腐败控制)直接对环境政策执行度和环境结果产生影响,这是国际上关于腐败与环境政策效果最简单的模型,如图1所示。

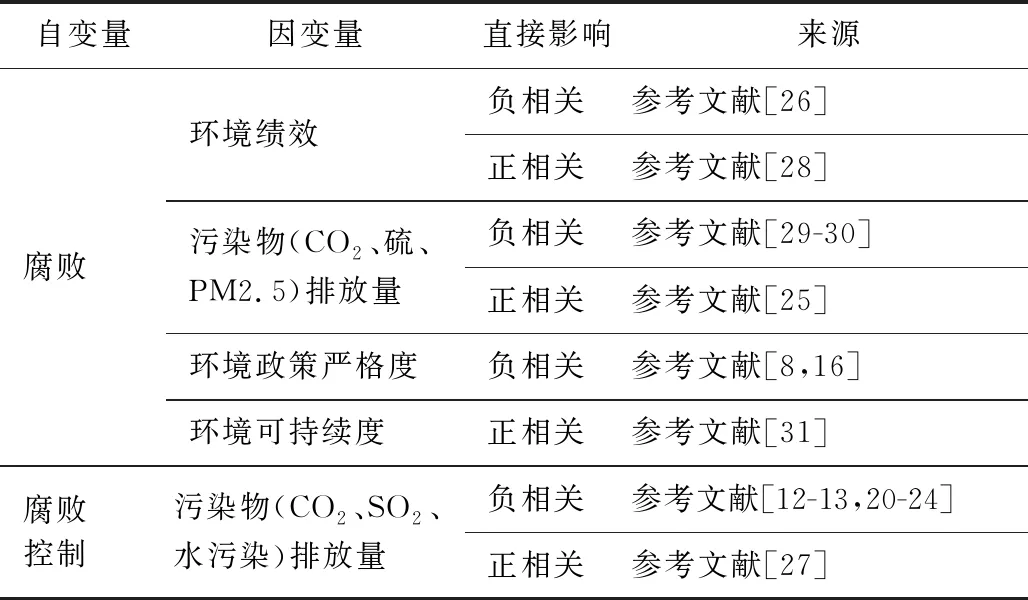

降低腐败或者增加腐败控制有助于环境政策的执行。如表1所示,Gani和Scrimgeour研究政府治理与水污染的关系时,以不同类型的工厂环境(化工企业、食品企业和纺织企业)作为样本,均得出腐败控制有效减少水污染的结论[20]。Abid以25个撒哈拉以南非洲经济体为样本,说明作为制度因素的腐败控制与人均CO2排放量成反比[21]。Hassaballa 也证明了梅纳地区腐败水平降低,CO2排放量减少[13]。同样,Ozturk和Al-Mulali以柬埔寨地区为例,证明了腐败控制有助于控制CO2气体的排放[22]。Tarverdi研究政府治理各方面与环境关系时,指出腐败变量与CO2排放量呈现非线性关系,总体上腐败控制有助于CO2排放量减少[23]。Mrabet和Jarboui以马格里布和海湾地区两组国家作为研究对象,认为政府只有提高政府稳定性、规范法律制度和降低腐败才有利于环境可持续发展[24]。Liao等探索腐败是否对环境产生影响时,证实腐败控制与各省SO2排放量成反比[17]。Sileem的实证结果表明减少腐败可以改善中东和北非地区的环境质量,有效缓解气候变化[12]。Azam和Khan以东盟三个国家(马来西亚、印度尼西亚、泰国)为例,证明了随着马来西亚地区腐败程度增加,CO2排放量增加[25]。Lisciandra和Migliardo运用不同的研究方法对全球153个国家数据进行研究,均得出了各国腐败程度与环境绩效成反比的结论[26]。Pellegrini和Gerlagh通过测量公务员受贿罪数量占公职人员总数的比例来衡量腐败,也证明了官员腐败会削弱环境政策的严谨度[16],他们还认为,腐败程度是解释扩大的欧盟国家环境政策差异的最大影响因素,越腐败的地区,环境政策效果越差[8]。

表1 腐败通过自变量对环境政策效果的直接影响

(二)间接影响

很多研究表明,腐败会影响经济因素,如人均GDP或人均收入,而经济因素又会对环境产生直接影响。因此,腐败通过人均GDP或人均收入对环境政策效果产生间接影响,如图2所示。

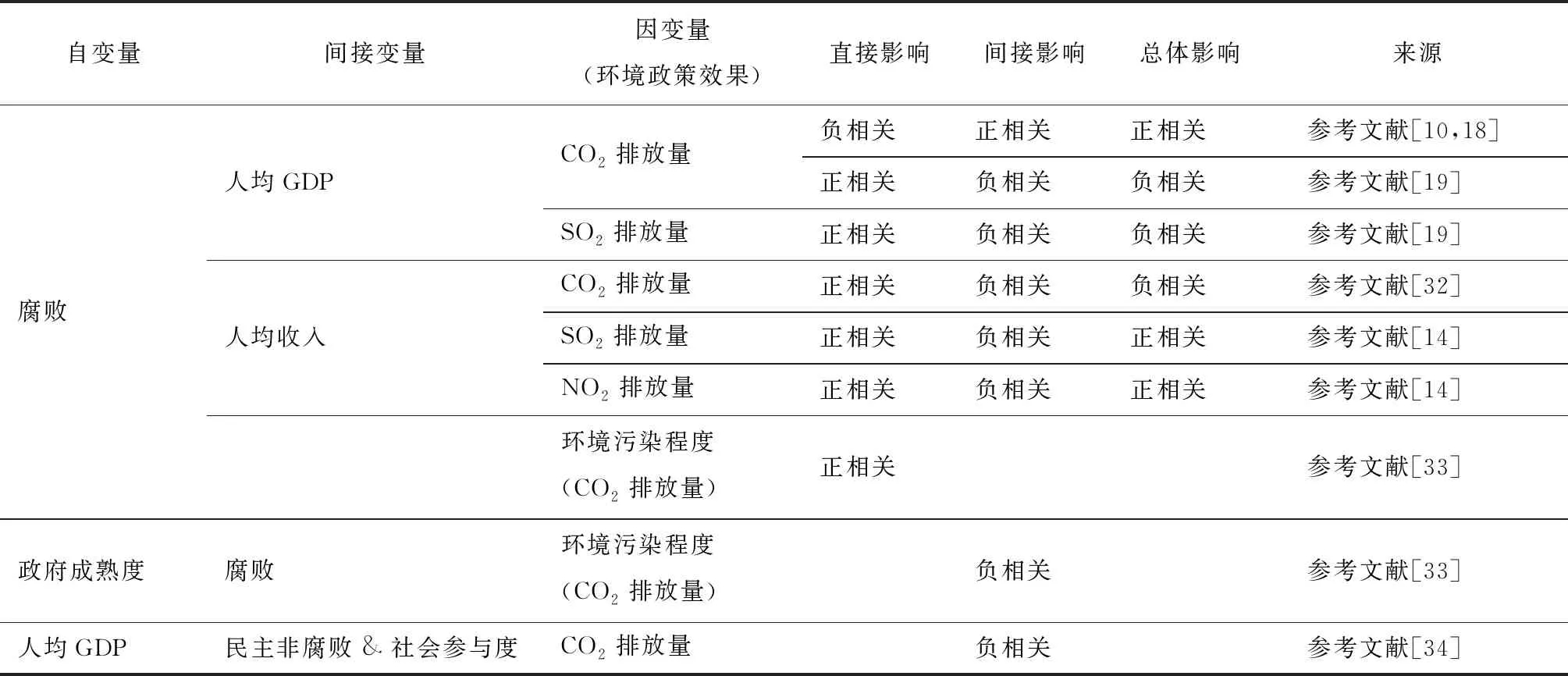

如表2所示,表中所选文献中有7篇文献通过引用间接变量考察了中介作用,其中5篇文献的间接变量是经济因素(即人均GDP或人均收入),其余2篇文献的间接变量是腐败程度。Bae等研究表明苏联后期随着官员腐败的增加,地区CO2排放量呈现下降趋势,但加入人均GDP变量后,腐败程度增加,若人均GDP增加,CO2排放量会增加,这种间接影响的作用效果明显大于直接影响,总体上讲,腐败使环境政策效果变差[10]。Zhang 等在研究APEC国家腐败与环境的关系时,得出相同的结论[18]。

表2 腐败通过间接变量对环境政策效果的间接影响

Cole得出不同的结论,腐败可以直接促使CO2排放量增加,原因可能是腐败导致企业寻租,或者制定放松的环境政策。但考虑经济因素以后,腐败增加,人均GDP减少,CO2排放量也相应变少[19]。Sahli和Rejeb在研究梅纳地区腐败与环境关系时,得出相同结论[32]。Welsch认为腐败直接影响环境政策效果是因为腐败会阻碍环境法规的形成和执行,越腐败,环境法律效度越差[14]。此外,腐败会阻碍经济增长从而对环境产生影响,影响的程度取决于个人收入水平,收入越低的国家影响越显著。

Krishnan等认为,虽然政府是否建立和完善在线业务与环境政策效果没有直接关系,但政府在线业务有助于监督腐败,而腐败与环境政策效果又直接相关,因此,政府在线业务成熟度可间接改善环境效果[33]。Laegreid和Povitkina指出,人均GDP增长与CO2排放之间的关系受到政治制度因素的调节,当不考虑制度因素时,人均GDP与CO2排放量之间呈现积极的影响,考虑民主经验、控制腐败等政治因素时,如增加基层参与环境政策议程的举措,会降低CO2排放量,对环境产生积极的影响[34]。

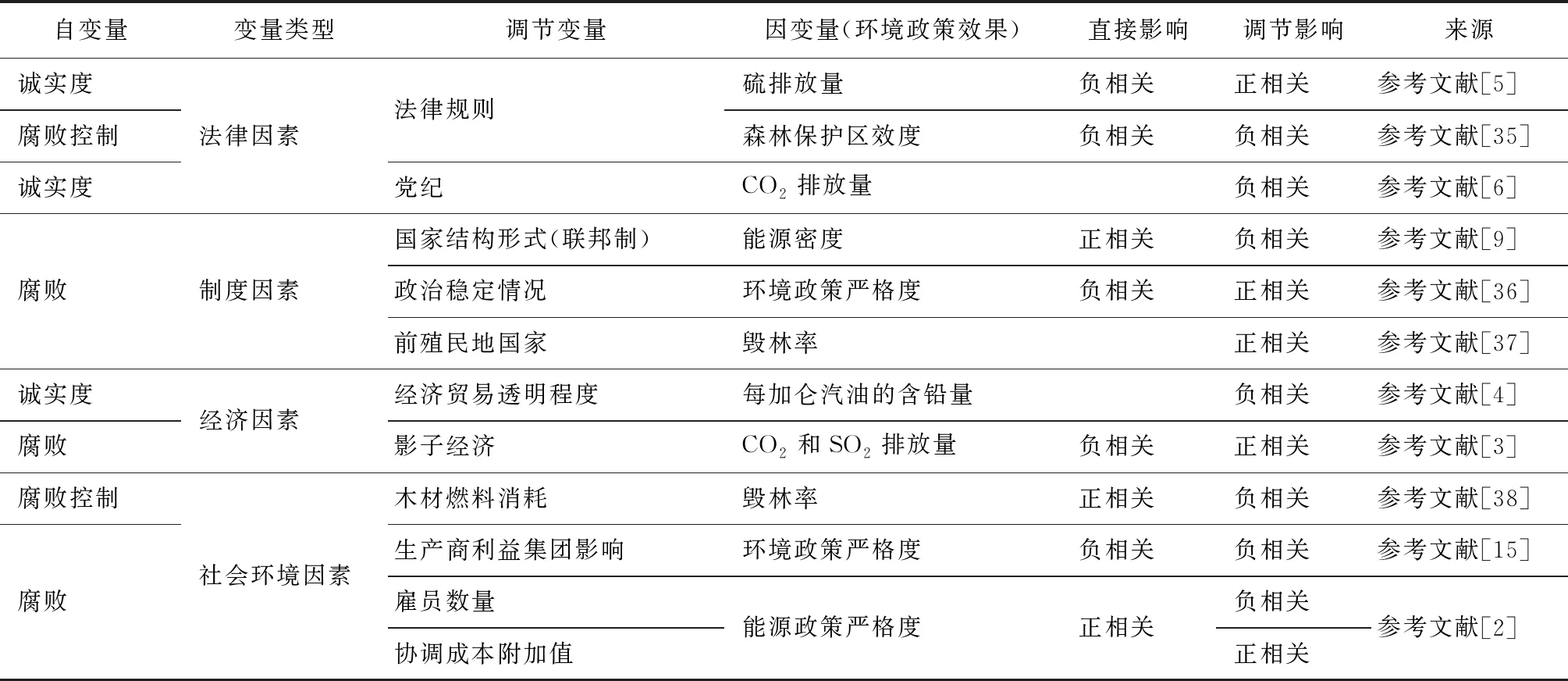

部分文献认为环境政策效果的好坏受到腐败与其他因素共同作用的影响,作用因素主要集中于法律、制度、经济和社会环境四个方面,如图3所示。

法律因素是个体或组织对社会规则和法律制度的态度及遵守的可能性,如表3所示。Ivanova认为,如果政府更诚实并且实行严格的法律制度,地区环境报告中硫的排放量显示很高,但这不表明环境质量变差,实际上它所代表的真实污染排放量远低于其他国家[5]。Abman认为,在更民主、腐败控制和产权保护水平更高的国家,环境政策在保护区面积更有效[35]。Fredriksson和Wollscheid认为,拥有严格的党纪只有在腐败程度较低的国家,才有利于提高环境政策效果,腐败程度较高的国家,虽然党纪严格,环境政策的效果也会减弱[6]。

制度因素是指政治稳定情况、国家结构以及殖民历史对环境政策效果产生的调节作用,如表3所示。Fredriksson和Svensson认为,腐败不利于环境政策严谨度,但政治不稳定会导致公众对政府的抗议,反而会改善政策效果[36]。Marchand 研究60个发展中国家的殖民历史与森林砍伐率的关系,强治理国家腐败较少,则政策执行更有效,如前殖民地是法国的国家会比前殖民地是英国殖民过的森林砍伐率更高[37]。Fredriksson和Vollebergh认为,国家制度结构影响环境政策效果,以能源政策执行为例,如在联邦制国家,腐败对能源密度的影响会变小[9]。

经济因素是指经济贸易透明程度和可能存在逃避环境监管的经济主体数量,如表3所示。Damania等认为,外贸自由度与政府腐败程度共同影响环境政策效果,外贸自由度高并且政府诚信高,每加仑汽油中含铅量越低[4]。Biswas等通过对100多个国家七年的面板数据来研究影子经济(如是否存在不利于环境的制革制砖、金属加工等小规模生产经济活动)与腐败相互作用对环境质量的影响,不考虑其他因素时,腐败增加,污染气体排放减少[3]。如果增加了影子经济因素,这些企业可避免政府环境政策的监管,不利于环境质量。

社会环境因素是指由于自然环境变化或者社会团体力量因素对腐败与环境政策效果产生调节作用,如表3所示。Sulaiman等发现,木材消耗量明显增加森林破坏率,如果增加了腐败控制,森林破坏率会降低[38]。因此,加强撒哈拉以南非洲地区的反腐败斗争有助于减少木材燃料消耗造成的森林退化。Woods认为,政府腐败会削弱州一级的环境监管,这种影响在考虑制造业集团的政治力量后更加明显,商业集团会通过自身力量去游说官员,维护自身的利益[15]。Fredriksson等也认为,腐败减轻了资本所有者之间的集体行动问题,这种影响如果在利益集团协调成本较高时尤其显著[2]。

表3 腐败通过调节变量对环境政策效果的间接影响

五、综合分析

对以上35篇腐败与环境政策效果关系的实证研究进行分析,共有17篇文献研究了腐败对环境政策效果的直接影响,其中增加腐败或者减少腐败控制不利于环境政策效果的文献有12篇,占比34.30%;腐败并不导致环境变差的文献有5篇,占比14.30%。共有7篇文献研究了腐败通过间接作用对环境政策效果产生影响,占比20.00%。其余11篇文献研究了其他因素对腐败与环境政策效果的调节关系,占比31.40%,经过分析,腐败对环境政策效果的影响由一系列因素决定,在不同地区、经济条件和制度背景下呈现不同结果。综上所述,国际上基于腐败对环境政策效果影响的研究主要集中在以下三个方面:

(一)腐败直接对环境政策效果的影响

腐败的测量方式(主观腐败感知指标和客观腐败指标)未见对环境政策效果产生明显差别,相同变量影响效果不同,是由于地域和环境政策质量的区别。首先,在发展中国家,政府腐败更容易直接对环境产生不利影响,大量研究表明在东南亚[22]、南非[21]、东盟三国[25]、亚洲[17]以及中东和北非国家[13],腐败增加会使环境质量变差。而以二十大经济组织为例,组织成员中既有发达国家,也有新兴市场的发展中国家,腐败与CO2排放量便呈现非线性关系,表示在发达国家中腐败没有使环境质量变差[27]。Mukherjee和Chakraboty也认为,新西兰、瑞典、丹麦地区的腐败不影响环境政策绩效[28]。此结论可能与发展中国家重经济轻环境的发展目标有关,更注重经济增长带动城镇化进程,所造成的生活污水、能源紧张、工业废物等对环境造成不同程度的破坏,如果政府更腐败,会加重关注短期经济利益而忽视长远的环境影响。其次,腐败对环境政策效果的影响表现为环境政策质量。无论是发达国家还是发展中国家,良好的环境政策是保证环境质量的重要条件。明确的政策规定,严格的政策执行,更有利于企业遵守环境政策法规,从而减少企业逃避责任的机会。Sileem认为,建立环境法规和提高政府治理是缓解中东和北非地区气候的关键[12]。Ozturk和Al-Mulali也认为,腐败控制有利于环境变好的关键在于它可以强化环境法规,增强政治自由度和信息透明度,迫使利益集团放弃不利于环境的决策行为[22]。

(二)腐败通过经济指标间接影响环境政策的效果

经济收入是腐败与环境政策效果之间最主要的中间变量。研究发现,收入水平作为中间变量对环境效果影响并不总是一致的,腐败增加总会导致人均GDP或者人均收入减少,但人均GDP或者人均收入对环境质量的影响与政治民主、经济自由度的高低相关。一方面,降低腐败促进经济增长,可能加快工业化进程,使CO2排放量增加,不利于环境质量[14];另一方面,降低腐败有利于提高政治民主度和经济自由度,工业化与城镇化加速,城市污染增加。随经济增长与环境质量的矛盾逐步升级,政府环境法规和社会公民环保意识相应提高,环境治理的投入会增加,环境逐步改善[10]。另外,民主参与包括政府工作在线业务的程度[33]、基层政府和公民参与环境政策议程的程度[34]都有助于减少降低腐败,对环境质量产生积极影响。

(三)法律、制度等因素与腐败对环境政策效果影响的调节作用

良好的法律意识和严格的法律规范有利于环境政策的执行,如果政府越诚实,腐败程度越低,公民更愿意遵守社会规则制度,环境政策更容易被执行。党纪作为一种制度规范,对环境质量的影响受到腐败程度的制约,拥有严格的党纪只有在腐败程度较低的国家,才有利于提高环境政策效果。在腐败程度较高的国家,虽然党纪严格,环境政策的效果也会减弱[6]。制度因素也有助于环境质量变好,腐败不利于环境质量,但在联邦制和政治不稳定的国家这种影响会变小,在其他条件不变的情况下,参与决定政策的政治单位(否决权参与者)数量越多(在联邦制度中),试图通过游说行为影响环境政策制定或执行的成本越高,每个政治单位的贿赂都在下降,环境能源政策也变的更加严格[9];较少的隐性经济主体[3]和外贸透明度[4]有助于环境质量变好,如果存在隐性经济主体,他们的活动很难被环境法规控制,同样,外贸透明度高,腐败更容易暴露,更有利于环境质量的提高;利益集团力量[15]和资本所有者的协调成本[2]会影响环境政策,表现为社会团体的博弈行为,如果游说团体力量强大,或者资本所有者协商政策的成本越低,环境政策的效果越差。

六、结语

虽然腐败与环境政策效果关系的实证研究有很多,但是实证结果存在着很大差异性,文章的目的是通过35篇实证文献,探讨腐败与环境政策效果的不同因果机制。研究发现,腐败与环境政策效果的实证结果主要存在两种因果机制:①腐败对环境政策效果的直接影响。②腐败对环境政策效果的间接影响。中介作用:腐败通过人均GDP和人均收入对环境政策效果产生的影响。调节作用:制度、法律等因素共同对腐败与环境政策效果的关系产生影响。腐败增加和减少腐败控制,会导致某些地区环境变差,其他地区的环境质量可能没有受到影响甚至变的更好,关键在于所在区域经济发展阶段以及环境政策质量的差异性。腐败通过经济因素对环境政策效果产生的影响取决于地区经济发展水平,在收入较低的国家,腐败更不利于政策的执行。同时,不同的调节变量与环境政策效果的交互作用会对环境产生不同的影响。

为改善环境质量,决策者应该致力于控制腐败和增加环境法规的建设和完善,但腐败对环境政策效果的影响并非总是不变的,不同国家的治理措施对环境质量影响程度不同,也就是提高政府的治理措施并不总是能够改善环境质量,受到不同因素的调节和控制,改善环境质量要根据各国区域和经济发展变化采取相应措施。相对于经济发展水平较高的国家,民主参与和较高的社会参与度较为重要。对于经济发展程度不高的国家,环境政策质量和政府治理效果较为重要。

未来的研究也应该考虑腐败行为对环境的不同表现的影响是否存在差异,如以水污染、气体排放量或者森林破坏率分别作为环境质量的因素。同时也可以考虑环境政策的不同方面与环境质量的影响,虽然腐败可能会导致环境政策的无效,但是环境政策的制定、执行和监督等不同环节对环境质量的影响尚不清楚,了解哪些机制在环境治理过程中更重要对许多决策者和非政府组织很有意义。