徐光启:中西交流第一人

邵红能

数学,是一门可以跨越时空又连接文明的科学。上海,在中国现代数学与数学教育历史上有特殊的地位。2020年,第14届国际数学教育大会(ICME-14)将在上海举办,这是中国首次获得大会主办权。国际数学教育委员会认为:“1607年,徐光启和利玛窦合作翻译出版的《几何原本》前六卷,首次向中国介绍了西方的数学理论体系,由此,《几何原本》从上海徐家汇传入全中国,使其名震全球。”

徐光启是中西文化交流的先驱,同时也是明末清初学术界、思想界兴起的实学思潮中的一位有力的鼓吹者、推动者,他为推动中国科学的发展奋斗终生,也是将欧洲的自然科学介绍到中国的第一人。

从小立志钟情“破万卷”

徐光启的父亲弃商归农,其人“博识强记,于阴阳、医术、星相、占候、二氏之书,多所通综,每为人陈说讲解,亦娓娓终日”。而徐光启的母亲“性勤事,早暮纺绩,寒暑不辍”。如此典雅的家庭,对徐光启后来钻研科学技术、重农兵、尚实践、毕生唯勤唯俭、安贫若素等都有良好的影响。从小,徐光启就聪明好学,除了按照老师的教导学习儒家经典外,对其他的学问也很关心。由于家中藏书较多,徐光启很早就接触到数学、天学、农学、水利甚至军事方面的书籍。

徐光启20岁时中秀才.36岁中举人,考中进士时已43岁,为科举功名共用去了23年时间。在未中进士之前,他曾长期辗转苦读,在“破万卷书、行万里路”之后,深知流行于明中叶以后的程朱理学,主张禅静顿悟、反对经世致用,实为误国害民。有人记述徐光启当时的变化说:“尝学声律、工楷隶,及是悉弃去,习天文、兵法、屯、盐、水利诸策,旁及工艺数学,务可施用于世者。”还有人记述说:“公初筮仕入馆职,即身任天下,讲求治道,博极群书,要诸体用。诗赋书法,素所善也,既谓雕虫不足学,悉屏不为,专以神明治历律兵农,穷天人指趣。”徐光启思想上的如此转变,使他在后半生走上了积极主张经世致用、崇尚实学的道路,成为了明学术界、思想界兴起的实学思潮中的一位有力的鼓吹者、推动者。

徐光启在数学方面的主要成就,概括来说有3个方面,分别为:论述了中国数学在明代落后的原因;论述了数学应用的广泛性;翻译并出版了《几何原本》。中国古代数学源远流长,至汉代形成了以《九章算术》为代表的体系,至宋元时期达到发展的高峰,在高次方程和方程组的解法、一次同余式解法、高阶等差级数和高次内插法等方面都取得了辉煌的成就,较西方同类结果要早出数百年之久。但进入明朝以后,宋元数学的许多成果却几乎全都后继无人。对这种落后局面的形成原因,徐光启曾有过十分精辟的分析:“名理之儒土苴天下实事。”一语道破真相。

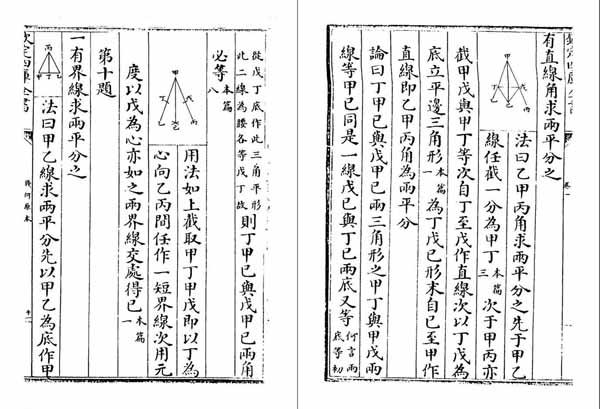

结识挚友探究几何渊源

1607年春,徐光启和利玛窦译出了《几何原本》的前六卷。徐光启想一鼓作气,接着往下译,争取在年内译完后九卷,但利玛窦却主张先将前六卷刻印出版,听听反映再说。下印之前,徐光启又独自一人将译稿加工、润色了3遍,尽可能地把译文修改准确。然后他又同利玛窦一起,共同敲定书名的翻译问题。这部著作的拉丁文原名叫《欧几里得原本》,如果直译成中文,不太像是一部数学著作。如果按照它的内容,译成《形学原本》,又显得太陈旧了。利玛窦说,中文里的“形学”,英文叫作“Geo”,它的原意是希腊的土地测量的意思,能不能在中文的词汇里找个同它发音相似、意思也相近的词来代替。徐光启随即查考了十几个词组,都不理想。后来他想起了“几何”一词,觉得它与“Geo”音近意切,建议把书名译成《几何原本》,利玛窦也很满意。1607年,《几何原本》前六卷正式出版,马上引起巨大反响,成了明末从事数学工作的人的一部必读书,对发展我国近代数学起了很大的作用。后来,徐光启虽然没能再次与利玛窦一起译出《几何原本》的后九卷,但他又陆续写了许多其他的科学著作。

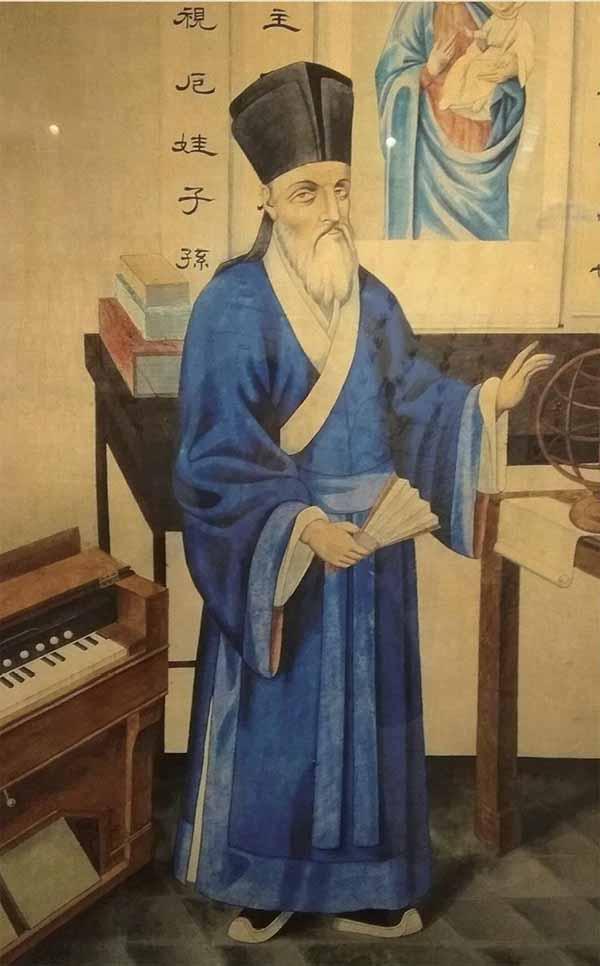

徐光启画像

利玛窦画像

在翻译《几何原本》的过程中,徐光启创立了一套几何学的名词术语,如点、线,面、锐角、钝角等等,这些术语与原书的意思完全吻合,直到今天仍被沿用。徐光启还对我国传统的数学经典著作《九章算术》《周髀算经》进行了整理,并根据欧几里德的几何学原理,创立出一套与传统数学完全不同的证明方法,这也是我国数学史上的创举。事实上,1607年,徐光启在他和利玛窦翻译的欧几里得《几何原本》序言中,以“金针度与人”的比喻,既说明这门基础学科的重要性,也表达了他以学识惠泽苍生的非凡气度。“几何”原是虚词,比如“对酒当歌,人生几何”,徐光启借用来代指一切度数之学,所创造的译名何其渊雅绝妙。徐光启甚至敏锐地断言百年之后,人人都要学习数学。

徐光启译《几何原本》

在一次关于修改历法的疏奏中,徐光启详细论述了数学应用的广泛性,一共提出了十个方面(“度数旁通十事”):天文历法、水利工程、音律、兵器兵法及军事工程、会计理财、各种建筑工程、机械制造、舆地测量、医药、制造钟漏等计时器。在300余年前,徐光启就能达到如此的认识高度,实属难能可贵。

丰硕成果技术兴国

徐光启一生的成就是多方面的,在数学、天文、历法、农艺、生物等领域都称得上是专家。然而虽然他博学多才,却一直怀才不遇,直到42岁时,他才在翰林院做了个小官。怀着一腔报国之心,他曾数次向熹宗皇帝建议铸造经他设计的“西洋大炮”,但都没有被采用。在短短7年的为官时间里,徐光启的官运三起三落,最后,离职回家。从此,他更加专心致志地从事科学研究事业。

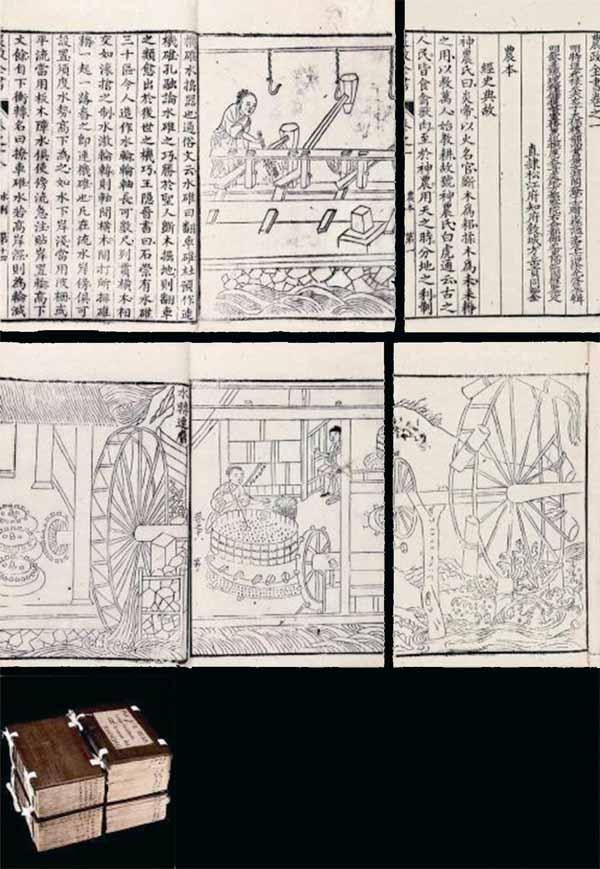

让他一生倾注心血最多的著作还是《农政全书》。他前后耗时几十年,收集材料、实地考察、分析研究,最终写出了这部对农民非常有用的科学著作。这部书共50多万字,分作60卷、12大类,从垦田、种植、农事、水利、农器制造、树艺、牧养,一直讲到除虫、荒政,成为农业类的百科全书。他还对火器在实践中的运用,对火器与城市防御,火器与攻城,火器与步,骑兵种的配合等各个方面都有所探求,可以稱得上是中国军事技术史上提出火炮在战争中应用理论的第一人。徐光启在天文学上的成就,主要为主持历法的修订和《崇祯历书》的编译。在历书中,他引进了圆形地球的概念,明晰地介绍了地球经度和纬度的概念。他为中国天文界引进了星等的概念。他根据第谷星表和中国传统星表,提供了第一个全天性星图,成为清代星表的基础。在计算方法上,徐光启引进了球面和平面三角学的准确公式,并首先作了视差、蒙气差和时差的订正。

农政全书(六十卷)

这位具有开放意识的科学家,率先介绍、引进西方先进的科学技术,为打破传统科学体系的束缚,为中西方科学成果融会贯通做了许多开拓性的工作,成为推动中国学习西方科学技术贡献最突出的科学家。