创新与回归

特约记者_方程 鲁阳阳 敖霖 许丽丽

钱锋的万物启蒙课程之竹课程,学生向当地人学习竹编

近年来,“创新教育”一度成为热词,无论各大教育论坛,还是创新大会,纷纷涌现出一批勇于变革、积极实践的创新教育者。在我们邀请的5位教育实践者中,有的打破传统、呼吁全科学习,有的扎根乡土、利用本土资源深度学习,有的创新设计、改善幼儿园生态环境……尽管创新与探索教育的方式不同,但他们的初衷一致:让教育回归本质!

(一)万物皆教材,世界即课堂

讲述人钱锋(万物启蒙创始人,第二届中国全人教育奖提名获得者,21世纪教育研究院特聘研究员)

感知、探究在地风物,是中国教育的根

中国有着悠久的乡土文明。城市若没有城市化文明来支撑,它只是一个造满了高楼的地方而已。乡村教育振兴,我认为首要是复兴乡土文化的自信,而这必须通过完整的现代课程系统来培育。“万物启蒙”作为一个民间机构,这几年不断连接学校和社群,以“万物课程”共创教育新生。

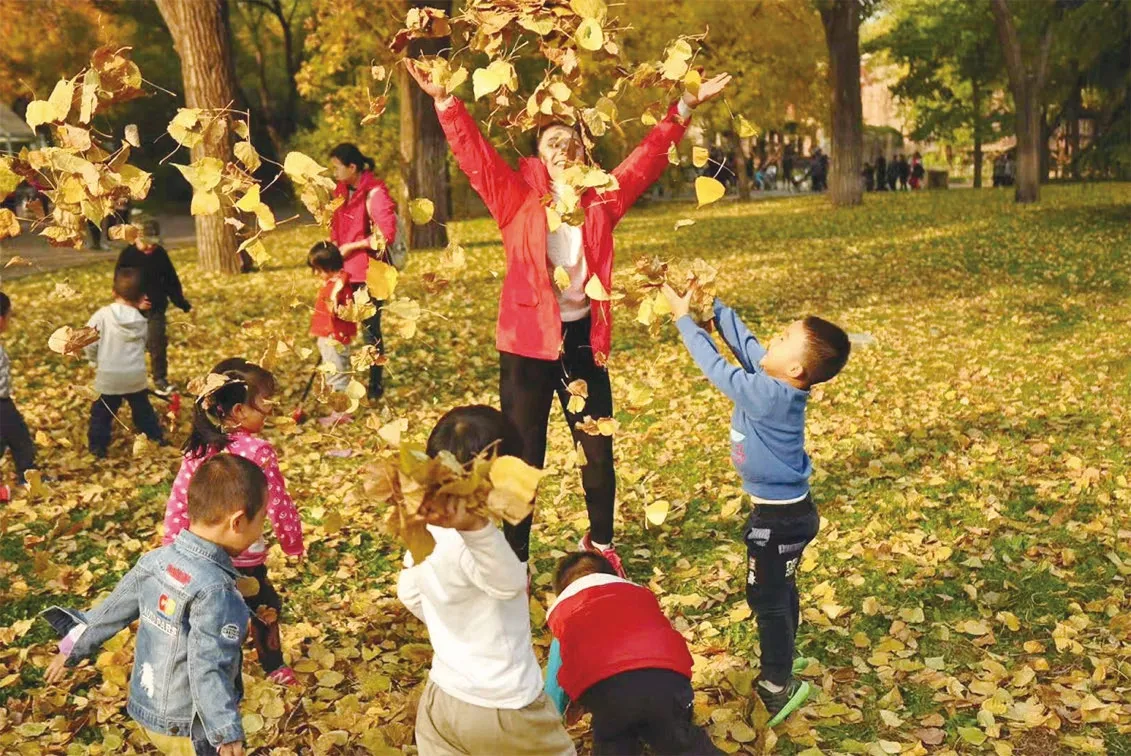

具体则是开发在地风物,进行全科学习。在竹林之乡浙江富文,孩子们在竹林里用感官去科学辨析竹子是草还是木,去研究竹子为什么长那么快,去博物馆观察竹简、毛笔等承载文明进程的器物,也和农民一起做竹编、学竹刻。在银川,我们去当地采集水土标本,研究人文历史,探讨“宁夏枸杞甲天下”的理由。今年,在银川当代美术馆中,孩子们还举办了一场十分轰动的课程艺术展。(详见本刊2019年4月号与7月号)

通过在地风物的开发与运用,这些课程已延伸到人文高度。它非常像项目式学习,但有我们的逻辑,即沿着儿童认知事物的过程一步步往前推进——从一物开始,延伸到它所在的所有时空,然后上升到器,最后上升到文化层面,经由这三个阶段驱动全科学习。

教育最终目的,是教学生如何去培育社会

我们的使命是造专属于儿童的空间,联结城市与人。重庆黄桷坪社区有光儿童人文空间是第一个尝试。它没有培训机构,它可以是一个图书馆,一个儿童电影院,是孩子24小时随时可以来休憩、看书的地方。它不需要任何花费,这是给孩子们的共享空间。在这个社区里,我们既有名家讲坛,也有非遗传承、手工课程、节气课程……

教育应该是全社会共同的事。有这样一个地方,既能兼顾学校的专业,又能兼顾社会的开放,还能够弥补儿童空余时间的有效陪伴,为什么不去做呢?卢作孚先生说:“学校不是培育学生,而是教学生如何去培育社会。”

近期,我们上了一堂有趣的网络互动课:让北方孩子教南方孩子认识枸杞,让南方孩子教北方孩子认识竹子。他们看到秋冬季来临时,枸杞产地银川早已一片枯黄,但南方的重庆还郁郁葱葱。这种多元互动体验,以及来自同伴间的相互学习,远超老师的说教。

而更深的,是引导他们思考自我与世界的关联。自然的万物教育,其本质是全人教育。如果不是站在全人教育的立场做自然教育,那可能做的是科普,是农事体验,是秋游春游,虽丰富,但很难上升到思维层面。

比如中秋节包饺子,为什么要包?为什么中秋节有些地方吃汤圆,有些地方吃饺子?这不是轻易能回答的问题。我们要通过体验和思考,让儿童看到世间万物运转的逻辑。如果这种思考能形成一种模式,那孩子长大后的思维能力一定很强,也更能看清事情本质,知道自己为什么而行动。

(二)让土地拥有留住人的力量

讲述人李占臣(内蒙古自治区赤峰市林西县统部寄宿制小学校长,首届马云乡村校长计划获奖者)

别把孩子当牲口“圈养”

我家乡在内蒙古自治区,高寒山区。当地百姓以畜牧为生,年轻人大多外出务工,留守儿童很多。我想办一所像家一样的学校,让孩子们过得更舒适温暖,于是我从硬件设施等方面进行了推进。孩子在我的“如家”校园中过得很开心,但我总觉得还缺点什么。直到有一天恍然大悟:我们的孩子看似很好,但不是和牧民养的牛羊一样,也被“圈养”了吗?我们的孩子和自然、社会以及家庭无形中隔得太远了。

孩子们用玉米皮材料制作粘贴画

我们没有跳出学科和学校的局限,在现代化进程中审视乡村教育。我们高喊“以学生为中心”,却放不下学科中心。我们吟诵诗词篇章里的民风民俗,却对自己所处的地方文化一无所知。我们把学校办成了孤岛,却抱怨家庭和社会不联手育人。孩子们吃得好、睡得好,而对乡村、乡土、乡情基本割裂或全然冷漠。他们不该成长为没有根的孩子!我们应打破学校的围墙,让孩子走向自然和社会,也让家长走进来。

孩子们的乡土历史调查

在刘政东设计的生态幼儿园里,孩子们每天都能感受彩虹

如何让孩子爱上我们的文化和土地?我们的家长大多是爷爷奶奶,但他们对当地文化比较了解,所以,第一个活动就是乡土历史的调查实践。

孩子们来自周围46个自然村,我们按照村的居住划分成组,回村里进行调查,走访邻居、老人,询问村子来历、名称由来、居民姓氏……

刚开始我们总觉得孩子们完不成任务,结果可了不得!两个多月的时间,46个村庄反馈回39份十分有价值的内容。一开始我都不知道为什么有个村庄叫“统部”,孩子们调查发现:村庄名称来源于一位清朝末年的将军常德盛,据说还是慈禧太后的干儿子,人称常统领。他辞官后带领一部分弟兄在统部村安家落户,这个部落被称为统领部。新中国成立后,人们简称为统部,一直沿用至今。

除此之外,还有“甘珠庙村”“三七地”等名称的由来,以及当地的主要姓氏等等信息都是孩子们走访带回的。

利用当地资源,做孩子喜欢的教育

我们也扎根乡土进行课程研发。当地玉米非常多,老师们让孩子收集玉米皮,经过清洗、熨烫等步骤,再用这些玉米皮材料制作粘贴画。孩子们做的小鸡、龙,还有一系列关于传统节日的作品如包饺子、蒸豆包,都活灵活现极了!并且孩子们还要讲出粘贴画背后的故事,为此形成了我们的自然物粘贴教材。

玉米皮粘贴画不仅是孩子们的作品,更成为了我们当地脱贫攻坚的项目。老师教授村民玉米皮粘贴画的技法,在今年我县承办的国际半程马拉松比赛上,教师、孩子和村民一起制作了400多个摆件赠送给世界友人。如今,玉米皮粘贴画已然成为了当地的靓丽名片。

(三)在幼儿园感受风雨彩虹

讲述人刘政东 (珠海懿德嘉行教育总监,国家绿色建筑示范工程、中国低碳优秀示范案例获得者。)

“四环游戏小组”促进儿童、家长与老师的共同成长

最简单、最自然,最适合孩子

教育到底是工业还是农业?从事幼儿园设计这么多年,我一直坚定地认为,好的设计,一定是先有理念再有方案。我们的教育也一定是遵循老祖宗留下来的智慧,春种夏忙,秋收冬藏。幼儿园首先是花园,再是乐园,最后是学园,层层递进。我设计的幼儿园有不用空调的、每天看彩虹的、划船的……这些设计不只是为了好看、好玩,更有其教育价值。

什么样的幼儿园才是适合孩子的?我的答案是自然的、生态的。每个孩子都有享受大自然的权利,大自然可以治愈的,也有力量穿插孩子的五大领域、八大智能学习。有的幼儿园喜欢把钱花在室内环境、豪华装修上,这是一个误区。再好的地毯、再贵的瓷砖永远比不上一块草地更讨孩子喜欢。最简单、最原始的,往往是最好的。

这所幼儿园,每天都能看到彩虹

在广东珠海,我设计了一所生态体验式幼儿园——懿德嘉行幼儿园。与其说是幼儿园,不如说它像爬藤植物覆盖的绿化建筑。我们营造了舒适健康的人居环境和随处渗透的教育价值,它不仅最少地消耗自然资源,最少地对外界环境产生负面影响,还为自然回馈更多的耕地、绿地,更为周边环境产生积极影响。

老师只引导孩子们通过与环境互动,让他们自己寻找答案。彩虹是怎么来的?中学物理课本上会写,当有水汽通过时,阳光折射的光线在水汽中呈现的视觉效果便是彩虹。通过幼儿园建筑的人工降雨雾化系统,我们为孩子们每天两次“制造”彩虹。孩子们看见彩虹、追逐彩虹、拥抱彩虹,科学和艺术的学习都在里面了。这种“看见”是亲眼所见,这种经验是未加过滤的。

环境好不好,孩子的表现不会说谎

如何评价幼儿园环境的好坏?一群羊放在草地上,它吃哪片草由它自己决定。而在幼儿园尤其是新园,哪个区域使用率最高,哪个环境蕴含教育价值,孩子是最懂的。

“老师,好多蜜蜂呀!”“快看,原来蚂蚁也会像我们一样排队走!”如果幼儿园给到的环境是可以让孩子们随心所欲在树下、草地上嬉闹、玩耍,认识动物植物、昆虫,感受大自然里的风雨,领略温度和风力变化的奥妙,可以就地取材,将森林中的材料制造成自己想要的任何一件玩具,那我敢说,这样的环境是好的,因为孩子们的表现不会说谎。

勇敢、自信不是只读书就能学会的,大自然会教会孩子更多。幼儿园里隐藏着童年与自然的秘密。阳光、风、雨露、汗水、春华秋实,见证孩子的成长。

(四)幼儿教育的另一种可能

讲述人张燕 (北京师范大学教育学部教授、北京师范大学流动儿童教育问题研究中心主任)

让社区成为孩子的家

2004年四环游戏小组成立之初,便定位为:孩子们游戏和健康成长的乐园,家长学习分享和互助的场所,大学生志愿者进行教育实习、学以致用回报社会和行动研究的基地。

四环游戏小组由北京师范大学学前教育专业师生创办,为西城区德胜门外大街四环综合市场的流动儿童提供学前教育。它让所有参与其中的人学习、成长,并给孩子充分自由的时间和空间,与此同时,多样化活动对孩子的兴趣滋长提供了可能。

“游戏小组”意在强调游戏是幼儿的主要活动方式,同时意味着这是通过社会互助方式实施的一种非正规教育形式。“四环”胡同即社区名称,有利于增强社区公众的认同感、归属感和参与感。创办初衷是希望能够拉动流动人群自身的育儿力量,其宗旨是“让社区成为孩子的家”。

四环游戏小组已走过15年,我们一直思考什么是好的教育。这绝不是补偿教育,也不是扶贫教育。我们不断在探索好的幼儿教育的另一种可能,大家应回归到平静、安宁,心有定力的状态。

重建社区文化生活

现在很多幼儿园关起门来搞优质教育,越来越高档,越来越远离生活,号称要把最好的东西给孩子……这其实和孩子的生活完全脱节。幼儿教师应以孩子最大利益为首要,保证他的生存权、发展权、游戏权,我们呼唤自然生态的、质朴生活的、适合孩子的教育。

教育实质是唤醒,它强调教育者的自我教育。我们的家长中有三位专职的妈妈老师,并要求只要孩子在四环,一周就需要半天来做辅助老师。只有家长参与教育过程,才能将教育延伸到家庭。

其中一位“妈妈老师”——丘老师,她只有小学学历,但面对孩子时,她慈爱与要求并存,细心照顾孩子们喝水上厕所的同时,对孩子的各种活动也积极配合,带他们做操、游戏。丘老师深受家长和孩子们的好评,而她在教学日志里的思考也不亚于任何一个科班出身的老师。

我们还鼓励家长参与课程与教学的开发、管理,亲身加入到游戏小组活动和学习之中。

每年的周年庆典,都有家长的自制民俗玩具展,木制双轮车、走马灯等等,农村里已有或消失的东西都会展现出来。这些活动让家长回归“孩子第一任老师”的职责,更重要的是,在传播交流、资源整合的过程中,重建社区公共文化生活,让孩子、家长和老师共同成长,让教育回归自然,回归朴素生活。

让孩子成为孩子

四环游戏小组的实践,有两个词很关键,“就地取材”“能者为师”。我们除了对现有玩具的发掘,还对废旧材料、自然材料利用与开发。搭起凉棚,孩子便在这儿观察四季不同节令的花草树木。周边的资源,包括自然人文环境也为我们所用。

童年有特定的生长价值,要让孩子成为孩子。有人来参观四环游戏小组,如果他说这里的孩子更像孩子,我觉得这便是最大的褒奖。四环游戏小组的家长曾感言:这里不简陋,关键是“老师更用心,给孩子更大自由度”。尽管场地有限,但教育资源无处不在,它存在于社区,存在于特定的地域范围内。

(五)乡村的“蒲公英”与城市的“绿种子”

讲述人杜可名(绿种子童园总园长、上海浦东新区塘桥蒲公英儿童发展中心理事长)

让公益组织与商业机构互补

2004年,我进入基础教育连续20多年蝉联全美第一的密歇根州立大学的人类生态学院学习。毕业后,我在密歇根州成立了一个帮助中国贫困儿童受教育的慈善基金会,帮助数万名最缺乏资源的孩子。2010年回国,我先后成立蒲公英儿童发展中心、绿种子儿童发展中心。

在教育资源匮乏的地区,蒲公英以慈善的形式出现,服务乡村儿童,去推动乡村小学教育的变革;在教育资源发达的地区,绿种子以商业的形式出现,是一所实验学校,服务城市儿童和家庭。这两者在一定程度上是一件事,都是在做我理想中的教育。

在“蒲公英图书馆”里,家长陪伴孩子们阅读

截至今年8月,我们已有185座蒲公英儿童图书馆建成,影响范围遍及全国20个省、区、市,60个县区,受益师生人数累计超过20万人。

在乡村的“蒲公英图书馆”,营造的是家庭式的阅读环境。这里九成以上的书籍都是绘本,对于会读图但识字有限的孩子来说,它在培养幼儿的阅读兴趣方面有着重要的启蒙作用。 孩子们可以自由地看书,也可以随意地坐在地上、靠在沙发上,请家长为他们念书。

好的教育,都会奔向一个方向

在城市的绿种子童园,我们有大胆的教学实践,如儿童议会、混龄不分班、打破空间时间限制、自由游戏、学什么大多孩子说了算、将社会性发展放第一位……很多熟知夏山学校的人都会不由自主感慨:好“夏山”。或者,一些来参观的人纷纷疑惑发问——你们是华德福?蒙特梭利?还是瑞吉欧?不,我们是绿种子。

我们为眼前的中国孩子创造适合他们的模式。好的教育模式都离不开一个中心:了解儿童、尊重儿童。我们把儿童当成是能独立思考的个体,把选择的权利还给他们。

需要承认,绿种子理念的一段宣传词和夏山学校很类似,诸如:每个孩子都是一颗种子,蕴含自己的生命密码,拥有自己的生长节奏……不过,我并没有打算做一个中国的夏山,夏山不可复制,今天的绿种子是我们基于已有教育研究和方法的学习和践行,是基于我们对自己孩子的观察和不断思考。但我想,好的教育都是殊途同归的,最终会奔向同一个方向。

人格和品性,优于知识学习

孩子都是一样的,无论城市乡村,无论富裕贫穷。当你看到一个愤怒的孩子、丧失独立思考的孩子、价值观扭曲的孩子……你都会去思考,走向他们背后的家长和家庭、老师和学校。

在当下,很大一部分家长希望孩子很小就可以会双语、会奥数、有特长,但影响一个人幸福的打底因素到底是什么?假如一个人对自己的价值常有怀疑,不能认识到他人和自己不一样,不能和不一样的他人好好相处,他可能学业很好,或者挣很多钱,但是否内心平和幸福呢?我们更看重孩子们的社会性发展和积极的自我认同,并认为,人格和品性成长优于知识学习。

当然,这种强烈的自我认同感,需要家庭和学校给予无条件的接纳。这不是说孩子任何行为都会被接受,而是不管他是什么样子,我们都会无条件接纳他、爱他。只要一个孩子建立起这一点信念,心中就会有强大的安定。