PBL教学模式在校本选修课中的应用

冷春波

摘要:PBL教学模式强调以问题为导向,将学生置身于有意义的、真实的问题情境中,引导学生通过合作对驱动问题展开探究、解决问题。这正是科学研究过程中所需要遵循的规律,也是化学学科教学中要渗透的核心素养之一。将PBL教学模式与高中化学校本选修课相结合,从驱动性问题出发,以问题为活动导向,以真实情境为依托,不仅可以激发学生兴趣,还可以有效地提升学生的课堂参与度,增强学生的科学素养。

关键词:PBL教学模式;化学;校本课程;选修课

文章编号:1008-0546(2020)06-0039-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969(i.issn.1008-0546.2020.06.011

学生创造性思维的培养主要源于对问题的思考和探索。基于问题的学习(Problem-Based Learn-ing,PBL)的教学方法和模式被称为“问题式学习法”或PBL教学模式,是由美国的神经病学教授Barrows于1969年在加拿大的麦克马斯特大学首创。它强调以问题为导向(驱动问题),将学生置身于有意义的、真实的问题情境中,引导学生通过合作对驱动问题展开探究、解决问题,从而提升学生解决问题的能力。

我国普通高中教育的目标是促进学生全面而有个性的发展,为学生适应未来的进一步学习和适应社会生活做准备而提升学生的综合素质和能力。从这一目标出发,《普通高中化学课程标准(2017年版)》(新课标)中将化学学科的核心素养分为“科学探究与创新意识”和“科学态度与社会责任”等五个方面。其中明确指出高中生要能够具有较强的问题意识,能够根据假设提出实验方案,完成实验,收集实验证据,并能够给予实验现象和数据对实验进行分析并得出结论。本研究以新课标理念为指导,依托化学基礎学科,结合本人、本校的实际情况,制定切实可行的课程方案,尝试应用PBL教学模式开发并实施高中化学选修类校本课程,以促进学生科学素养的全面培养和提升。

一、课程的选题

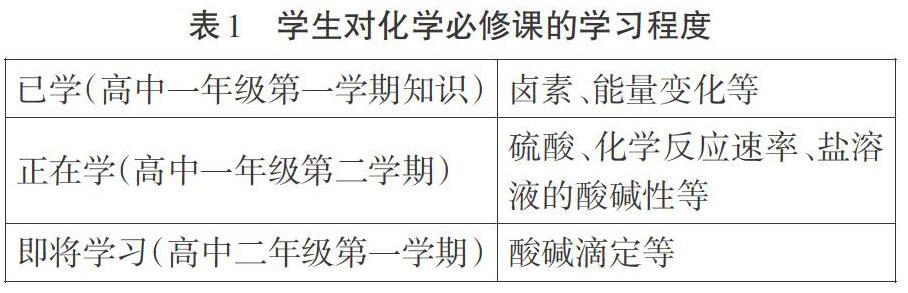

校本课程的选题通常要考虑到两方面因素:首先,学生的知识掌握程度和认知水平;其次,学生生活中熟悉的场景或物质。本课程的开课对象是高一下学期的学生。在化学必修课中,学生已经学习的知识(高中一年级第一学期)包括:卤素、能量变化等,学生正在学习的知识(高中一年级第二学期)包括:硫酸、化学反应速率、盐溶液的酸碱性等,学生即将学习的知识(高中二年级第一学期)包括:酸碱滴定等(如表1)。同时,生物必修课中已涉及消化过程,物理必修课中已涉及摩擦力等相关知识。基于以上基础知识,本着提高学生对化学学科的兴趣、加强学生身边生活与化学知识之间的联系、挖掘学生的个性潜能、培养学生的探究和合作精神,初步锻炼学生跨学科思维能力,本课程选择以“厨房”这一学生熟悉的场景为媒介,深化卤素、滴定过程、定性与定量反应等相关知识和技能,拓展学生的化学视野,并将课程名称暂定为《厨房中的化学》。

二、课程主要内容的设置

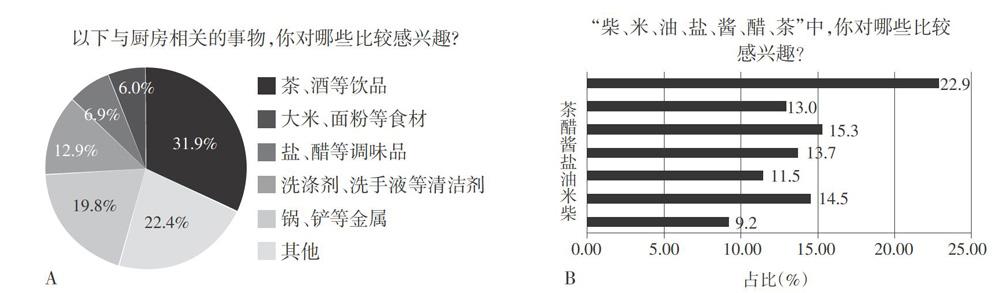

本研究采取问卷调查法,尝试进一步了解学生的学习兴趣点和学习方式。首先,列举了一系列厨房可能会有的物品,学生可以从中选择自己感兴趣的物品。图1是问卷调查的统计结果。从图1(A)中我们可以看到,学生们对茶、米、盐、醋等食品、饮料和调味品比较感兴趣(饼状图中蓝色、橙色、灰色区域),占约74%,对洗涤剂、锅等用品兴趣不大(黄色、深蓝色区域),占约20%。此外,还有6%的同学选择了其他(绿色区域),经过进一步的了解,这一部分学生感兴趣的是其他类型的食品。因此,我们可以看到,学生对食物的兴趣远远大于对用具的兴趣。这也与这一年龄段有一定的关系,高中学生大多数时间都在食堂吃饭或父母做饭,对厨房用具的兴趣远没有对美食的兴趣。

基于图1(A)的调查结果,进一步的问卷调查着重对食品类进行细化,从宋代吴自牧的《梦梁录》中的“盖人家每日不可缺者,柴米油盐酱醋茶。”得到灵感,从“柴、米、油、盐、酱、醋、茶”七个方向进一步展开问卷调查(图1B),对学生兴趣点进行细化和进一步明确。从图1(B)中我们可以看到,学生的兴趣相对分散,每一个方向都有一定比例的学生选择。其中,对“茶”感兴趣的学生明显多于其他,其次是“酱”和“米”。因此,在开课前课程内容的准备上,为满足学生多样化的需求,以“柴、米、油、盐、酱、醋、茶”七字作为七个活动方向,均有进行准备(课程活动设计中会着重分析)。

在具体内容的选择上,适当结合了物理和生物的知识,利用跨学科知识来解释实际现象。例如“柴”这一活动方向中,设置的驱动性问题之一是“钻木真的能取火吗?”。对这一问题的回答可能会涉及到以下几个方面:

(1)木材的着火点及着火条件(化学知识);

(2)相同/不同木材之间的摩擦力与哪些条件有关(物理知识);

(3)钻木取火过程中可能需要的附加材料及性质(化学知识)。

例如“米”这一活动方向中,设置的驱动性问题之一是“大米进入我们身体后……”。这一问题的回答可能会涉及到以下几个方面:

(1)淀粉水解方程式(化学知识);

(2)淀粉在人体中的消化代谢过程(生物知识)。

三、课程中实践活动的设计

本课程以40分钟为一个课时,以PBL理论中的驱动性问题为引领,以知识面的拓宽和拓展为目的,将课程中的实验活动设定为定性或半定量实验为主。若后续学生对某一个或某几个实验感兴趣,学生可以在这一课程的基础上,以进一步探究和纵向深人为目的选修另一门校本课程,例如本人已开发和实施的校本课程《碘盐中碘含量的测定》。下面以“茶”为例,将本课程涉及到的学生实验从驱动性问题、主要内容、学生实验活动的设计等几方面进行阐述(见图2)。

“茶”这一活动是学生们相对比较感兴趣的话题,有22.9%的同学对茶有兴趣和进一步学习的愿望,通常作为本门课程的首个活动。

驱动问题:家里来客人为什么通常请客人喝茶?我们喝茶的时候要注意什么?

茶叶历史悠久,至今已形成茶文化,茶文化意为饮茶活动过程中形成的文化特征,包括茶道、茶德、茶精神、茶联、茶书、茶具、茶画、茶学、茶故事、茶艺等等。在科技高速发展、外来文化对本土文化不断冲击的现代,茶文化仍然在人们心中占据着不可或缺的地位。在大多数人的家中亦保留了茶文化中最为基本的待客功能。以“家里来客人为什么通常请客人喝茶?”这一驱动问题出发,从学生熟悉的场景人手,引起学生的继续研究兴趣和进一步探索的疑问,唤醒和加强学生的民族使命感。

同时,要回答这一驱动问题,需要知道茶对人体是否有益处,是否可以长时间饮用。教师可以引导学生自主查閱资料。学生查阅的资料应与茶叶的主要成分以及这些成分对人体的影响相关。从而自然的过渡到另一个驱动性问题“我们喝茶的时候要注意什么?”,其包含了对茶叶成分的更深层次的理解,比如茶多酚的性质。因此,在茶多酚性质这一部分安排了“氧化还原滴定法测定茶叶中茶多酚含量”的学生实验,来对不同茶叶中茶多酚的含量进行定量的测定。

综上所述,茶这一活动是在以下几个问题引领下完成,其主次关系如图3。

(1)家里来客人为什么通常请客人喝茶?

(2)茶文化的发展?

(3)茶对人体是否有益处,能否长时间饮用?

(4)茶叶的主要成分及对人体的影响?

(5)我们喝茶的时候要注意什么?

(6)茶多酚是什么?

(7)茶叶中真的有茶多酚吗?

(8)哪种茶叶中茶多酚含量最多?

四、探究与实践效果

本校本课程已实施过,从实施过程及学生反馈中不难看出,我们的学生是很喜欢并全程参与到其中的。下面分别从本课程的课程内容的难度、学生的反馈等方面进行阐述。

1.课程内容的难度

本课程对应的学生是高一下学期的,从初中三年级开始接触化学知识到高一下学期,只有一年半的时间,学生的化学基础知识储备可以说还是比较薄弱的。本课程中大部分内容虽然是出自生活,但从化学角度解读的时候比较考验学生举一反三的能力,同时部分内容是全新的,要求学生在课上吸收新知识的同时实践和应用,对学生迅速消化和吸收新知识的能力以及从化学视角看待身边事物的要求较高。高中学生刚刚开始涉及定量实验,逐步接触到定量实验相关的精密玻璃仪器,包括容量瓶(高一上学期)、滴定管(高二上学期)等。兼顾高一学生的知识水平和课时,本课程将实验活动(图4)设定为定性或半定量实验为主。同时,在实验操作上,尽量应用学生熟悉的仪器。本课程在学生较为熟悉的实验仪器用品基础上学习化学知识、拓展化学思维、转换化学视角。总体难度适合高中一年级的学生。

2.学生的反馈

学生科学素养训练的环节包括发现问题、提出假设、设计实验方案、完成实验、收集并分析实验证据、得出结论等。从本课程实践过程中发现,学生通常能够在教师的引导下,在一定的背景知识和给定的范围内发现并提出有一定科学意义的问题。例如:“淀粉遇碘是变蓝色还是变紫色?”“喝茶真的可以养生吗?”等。提出问题后,学生需要一定的知识储备后才能够较为全面地分析问题并提出假设。从本课程的实施过程也发现,很少有学生能够根据问题提出可实施且较为合理的假设。这可能和学生较为薄弱的化学基础有关。另外,从实验方案的设计上也可以较为直观地了解到学生本身的科学素养及思维的缜密性。实验方案的设计是一个需要长期坚持、教师引导且学生进步较为缓慢的环节。对于几乎没有化学综合实践经验的高一学生,开始的时候会无从下笔,慢慢的有部分同学可以提出大致的实验方案,但仍然需要教师来进行完善。在实验方案的指导下,学生通常能够主动开展实验。实验动手过程常常伴随着操作的规范性问题,需要教师随时纠正。在教师的提醒下,学生能够及时收集并处理数据,得出结论。课程的结尾,学生会将自己对本节课的感受和评价写下来(如图5)。从反馈中可以看到,将生活以及生活中特定的场景与化学结合起来,给了学生们新的化学思维和不一样的有趣体验,原来化学就在我们身边,在日常生活的柴米油盐中。

五、结束语

课程以知识面的拓宽为目的,课程难度适合高一下学期及高二上学期的学生。课程内容包含了“柴、米、油、盐、酱、醋、茶”七个环节,内容较为丰富,建议占用10-14个课时(40分钟一个课时)。此外,本课程的七个环节,每个环节也都可以自成体系进行深度挖掘,以学生知识层次的加深或以科学探究能力培养为目的而开展课题研究或选修课程的开发。

PBL教学模式以驱动问题为主导,以真实情境为依托,以小组合作为方法,充分发挥学生的自主性和创造性。将PBL教学模式与化学实验相结合,激发学生兴趣,有效地提升学生的课堂参与度的同时,增强了学生的科学素养,锻炼了学生的综合实践能力。此外,课程以小组的形式来开展实验,在小组合作进行实验和讨论问题的过程中,锻炼了学生的团队合作精神和分工合作的意识。从学生的反馈也可以看到,学生能够乐在其中并且开动脑筋思考。希望本研究能为广大化学教育工作者提供一个校本课程开发的思路。