荒漠草原不同雨量带土壤-植物-微生物C、N、P及其化学计量特征

宋一凡,卢亚静,刘铁军,刘慧文,闫泽宇,王慧琪

1 黄河勘测规划设计研究院有限公司博士后科研工作站,郑州 450003 2 水利部牧区水利科学研究所,呼和浩特 010020 3 北京市水科学技术研究院,北京 100048 4 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,北京 100024 5 内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特 010020 6 天津大学建筑工程学院,天津 300072

生物世界是由元素组成的,C、N、P是构成有机体的主要元素。结构性元素C构成了植物干物质量的约50%[1],而功能性元素N、P则是蛋白质、核酸的主要成分,C、N、P相互作用,共同调节着有机体的生长。生态化学计量学(Ecological Stoichiometry)是一门研究有机体元素组成的综合性学科,它将纷繁复杂的生物世界化繁为简,为我们审视自然界个体物种、种群、群落以及生态系统中营养元素的动态变化、生物地球化学循环以及生物多样性提供了新的视角[2]。

荒漠草原地区地带性植被以浅根植物为主,这里长期以来形成的生态系统高度依赖水源,水是植物生长的主要限制条件。具体来说,降水通过影响荒漠植被的生长和分布,控制着进入土壤的有机质(凋落物)含量[3-5]。降水又是大气中氮进入土壤的重要形式,同时,土壤中的氮、磷也在降水作用下发生淋溶和径流损失[6-7]。此外,降水还能通过激发微生物的活动,影响土壤营养元素的迁移和转化[8]。降水驱动的土壤水分、微生物、营养元素动态变化直接或间接影响着生态系统中物种间竞争、多样性和初级生产力,进而影响生态系统的稳定。而这些变化通常能够直观地反映在土壤、植物、微生物的化学计量特征中。王凯等在对科尔沁沙地榆树幼苗C、N、P化学计量比的研究中发现水分变化能够改变土壤养分供应情况,并影响植物养分吸收,例如,当土壤含水量增加时,细根C:N下降,这有助于细根对养分的吸收[9]。黄菊莹等在宁夏荒漠草原地区通过控雨实验发现,随着雨量的增加,微生物C∶N比例先增加后降低,而控雨对土壤C∶N∶P比例的影响不明显[10]。通过对45种荒漠植物化学计量特征的分析,何茂松等认为荒漠植物生长主要受水分条件限制,在高温少水时,植物根C∶N、C∶P比例降低以提高对土壤水分、养分的吸收[11]。目前对于荒漠草原土壤-植物-微生物之间C、N、P动态变化关系与调控机制的研究成果仍是零散和少量的,对土壤-植物-微生物养分循环过程中水分所发挥的作用尚缺乏足够的认识。荒漠草原地区降水事件具有极强的时空变异性,降水分异是否影响生态系统养分含量及其化学计量特征还有待进一步调查。本研究通过对典型荒漠草原地区不同雨量带土壤、代表性植物、微生物野外调查采样与测试化验,采用生态化学计量学方法,研究揭示荒漠草原生态系统C、N、P营养元素及其化学计量特征对降水格局的适应性规律。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

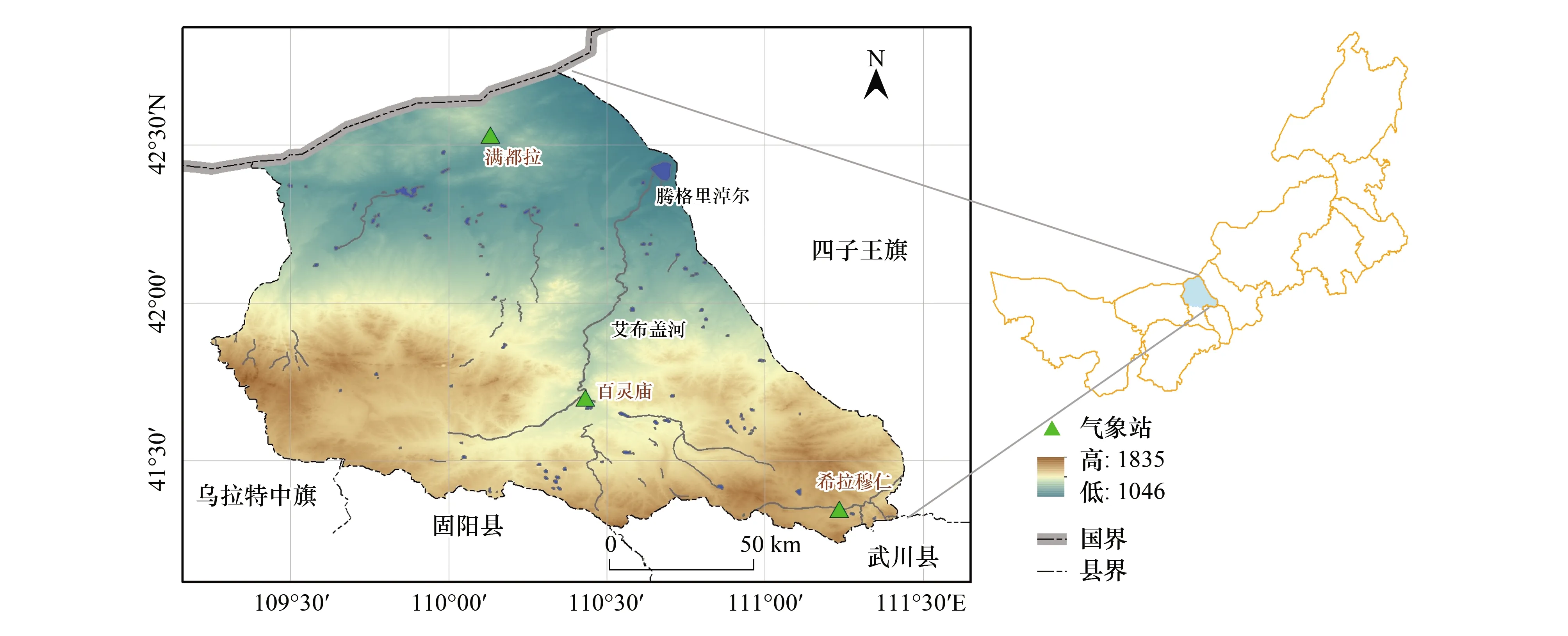

研究区为位于内蒙古自治区中西部的达尔罕茂明安联合旗(以下简称“达茂旗”),隶属于包头市,全旗总面积18177 km2,坐标范围为109°16′—111°25′E,41°20′—42°40′N。研究区地形南高北低,平均海拔1400 m(图1)。受地形和大气环流共同影响,研究区自南向北形成了明显的降水梯度差异[12],降水量由最南部的300 mm左右下降到最北部的150 mm左右,多年平均降水量253.45 mm。多年平均气温4.12℃,多年平均蒸发量2480.57 mm (E601)。研究区土壤以栗钙土为主,典型植物有小针茅(Stipaklemenzii)、短花针茅(Stipabreviflora)、木地肤(Kochiaprostrata)、无芒隐子草(Cleistogenessongorica)、野韭(Alliumramosum)等,根系深度多在40 cm以内,平均植被盖度30%—45%。

图1 研究区地形图Fig.1 Topographic overview of the study area

1.2 样方设置与样品采集方法

在前期调查研究成果的基础上,自南向北选取达茂旗境内3个气象站所在位置附近天然草地作为取样区域(样点编号:#1、#2、#3),采样时间为2018年7、8月。采样点土壤类型为栗钙土,3个样点土壤机械组成见表1。

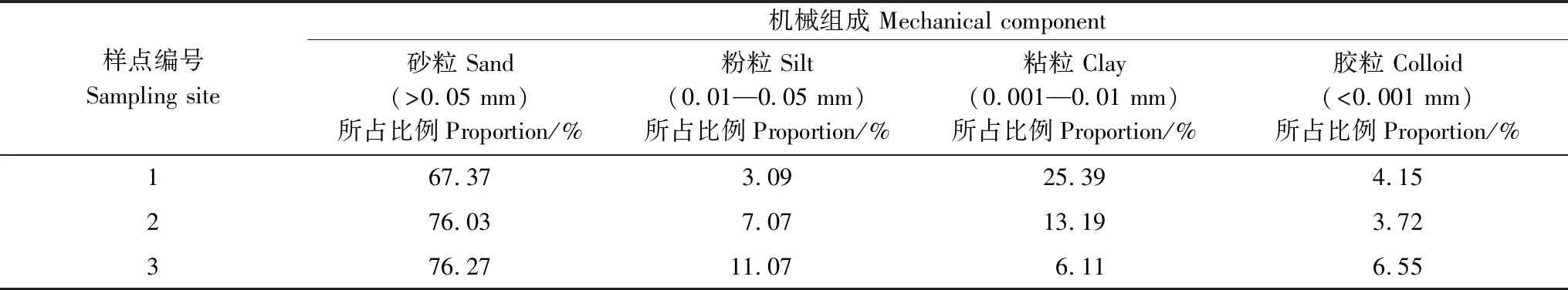

表1 采样点土壤机械组成

本次采样分别在不同雨量带选取优势种进行采样。根据野外调查,在每个取样区域内,选取具有区域代表性的样地设置采样点。其中希拉穆仁地区选取短花针茅(Stipabreviflora),并在水利部牧区水利科学研究所希拉穆仁荒漠草原综合试验基地(自2003年开始围封,以下简称“试验基地”)采集克氏针茅(Stipakrylovii)进行对比;百灵庙地区选取小半灌木木地肤(Kochiaprostrata);满都拉地区选取野韭(Alliumramosum)进行采样。试验基地2003年围封以来,生态逐渐恢复,优势种群已由围封前的短花针茅演替为短花针茅+克氏针茅。3个样点多年平均降水量、土壤有机质含量、建群种见表2。

表2 采样点降水量、土壤有机质含量、建群种情况

在每个采样点布设1条50 m长样线,沿样线每间隔15 m设置1 m×1 m样方。土壤样品采集方法为采用10 cm环刀在1 m×1 m样方内4个对角外加中心共5个点取表层0—15 cm土样混合,用于测试土壤C、N、P营养元素。土壤微生物与土壤样品采样方法相同,采集到的新鲜土壤样品立即去除植物残体、根系和可见的土壤动物等,装袋后置入低温保温箱内冷藏保存(2—4℃),采样完成后迅速转移至实验室。植物样品采集方法为剪取样方内优势种健康植株地上部分去除凋落物后装袋标记,带回实验室进行测试化验。

1.3 样品测试与分析方法

(1)土壤C、N、P测试方法

每个采样点的土壤样品在实验室经过充分震荡摇匀预处理后,采用四分法测试得到该样点的土壤C、N、P均值。在加热条件下,用过量的重铬酸钾-硫酸溶液氧化土壤有机碳(TOC),多余的重铬酸钾用硫酸亚铁铵标准溶液滴定[13],以样品和空白消耗重铬酸钾的差值计算出TOC。土壤全氮(TN)参照《HJ 717—2014 土壤质量 全氮的测定 凯氏法》采用凯式法测定。土壤全磷(TP)参照《GB/T 9738—2008 化学试剂水不溶物测定通用方法》采用高氯酸-硫酸法测定。

(2)微生物生物量C、N、P测试方法

每个采样点的土壤样品在实验室经过充分震荡摇匀预处理后,采用四分法测试得到该样点的土壤微生物C、N、P均值。新鲜土样过筛后调节到田间持水量的50%左右,在室温下于密闭装置中预培养1周,土壤微生物生物量碳(MBC)、土壤微生物生物量氮(MBN)和土壤微生物生物量磷(MBP)采用氯仿熏蒸浸提法进行提取测定[14]。

(3)植物C、N、P测试方法

每个采样点的植物样品在烘箱中65℃烘干杀青48h,粉碎后过筛,采用四分法测试得到该样点植物C、N、P均值。植物C采用重铬酸钾氧化-外加热法测定[15],植物N和植物P参照《NY/T 2017—2011 植物中氮、磷、钾的测定》采用扩散法和酸溶—钼锑抗比色法测定。

1.4 数据处理与分析方法

采用Excel 2013和SPSS Statistics 19对数据进行预处理和分析。不同雨量带营养元素采用单因素方差分析(one-way ANOVA)进行差异分析,多重比较采用LSD法。土壤、植物、微生物生物量C、N、P单位为g/kg。相关分析采用Pearson法。本研究中显著水平为α=0.05,极显著水平为α=0.01。

2 结果与分析

2.1 不同雨量带土壤C、N、P及其化学计量比

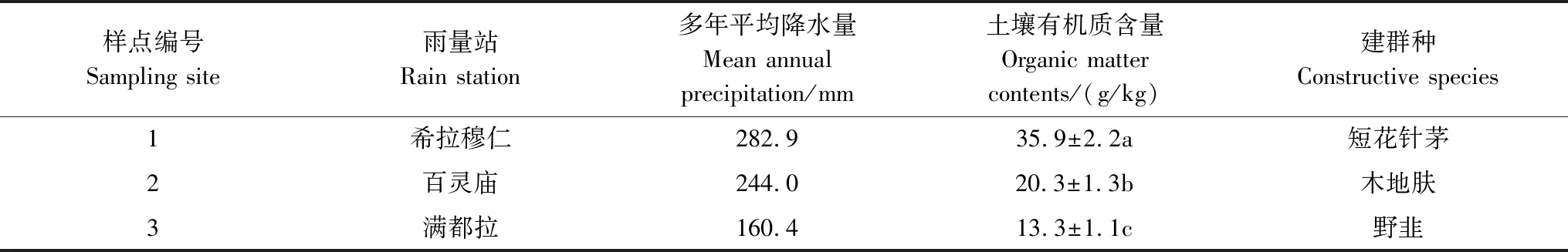

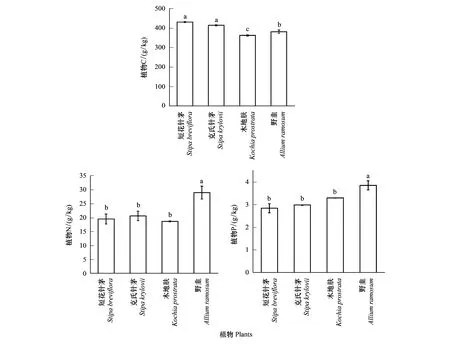

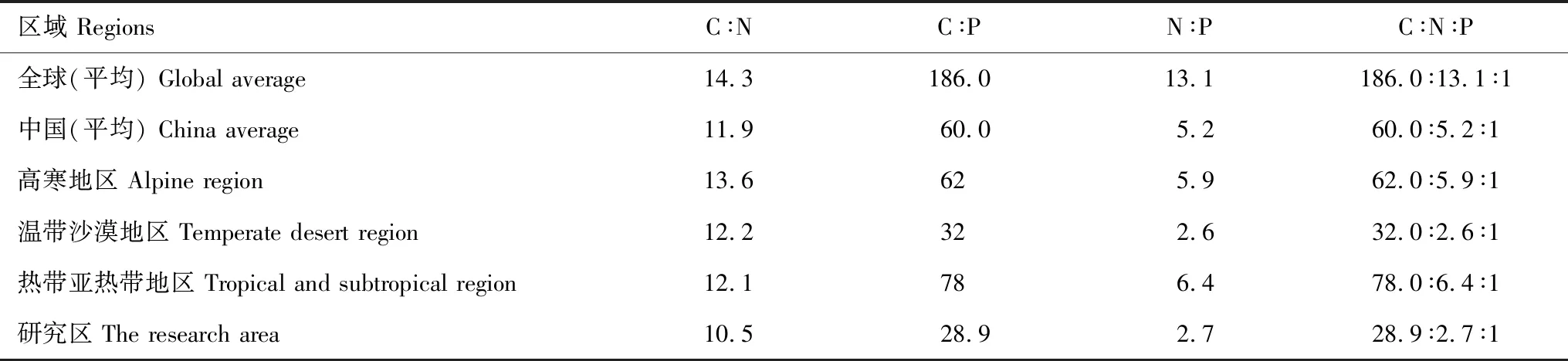

研究区土壤C、N、P含量随降水梯度变化见图2,不同雨量带土壤TOC平均含量为13.39 g/kg,不同雨量带土壤TOC含量介于7.53—20.90 g/kg。土壤TN平均含量为1.27 g/kg,不同雨量带土壤TN含量介于0.67—1.93 g/kg。研究区土壤TP平均含量为0.46 g/kg,不同雨量带土壤TP含量介于0.31—0.66 g/kg。研究区不同雨量带土壤C∶N、C∶P、N∶P、C∶N∶P化学计量比见表3,不同雨量带平均土壤C∶N比例为10.5,土壤C∶P比例为28.9,土壤N∶P比例为2.7,土壤C∶N∶P比例为28.9∶2.7∶1。

图2 土壤C、N、P含量随降水梯度变化Fig.2 Variations of soil C, N, P contents with precipitation gradientTOC, 土壤总有机碳 Total organic carbon of soil; TN, 土壤全氮 Total nitrogen of soil; TP, 土壤全磷 Total phosphorus of soil.采用字母标记法表示显著性差异(n=6),小写字母置信水平为0.05,大写字母置信水平为0.01

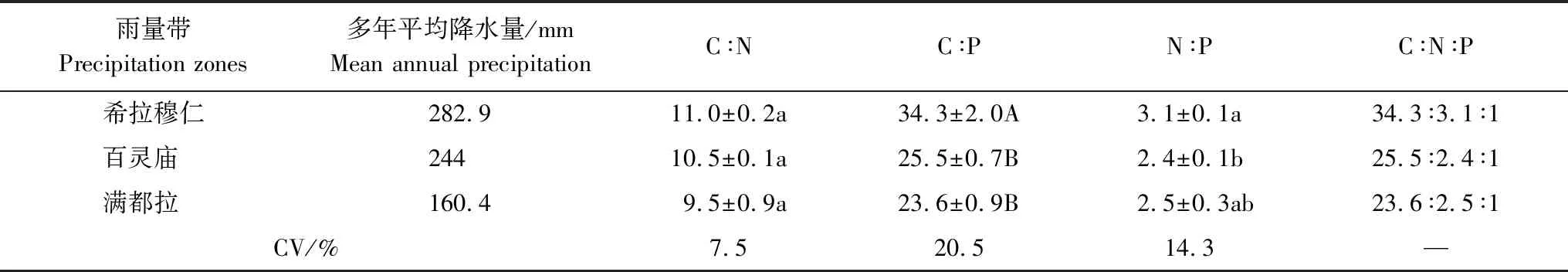

表3 不同雨量带土壤C、N、P化学计量比

从不同雨量带土壤C、N、P含量变化来看,研究区土壤C、N、P含量随降水量递减均呈显著递减趋势,其中土壤C、N含量下降达到极显著水平(P<0.01)。总体来看,研究区土壤C、N、P含量变化受降水影响明显。研究区C∶N、C∶P、N∶P以及C∶N∶P比例随降水量减少亦呈现出下降趋势。从不同雨量带土壤C∶N、C∶P、N∶P比例变异程度来看,土壤C∶N比例最为稳定,受降水量变化的影响最小。

2.2 不同雨量带土壤微生物生物量C、N、P及其化学计量比

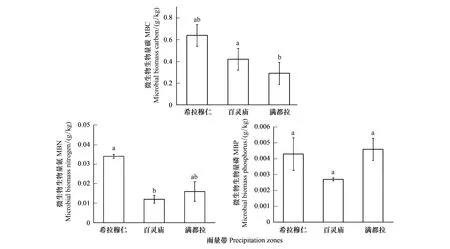

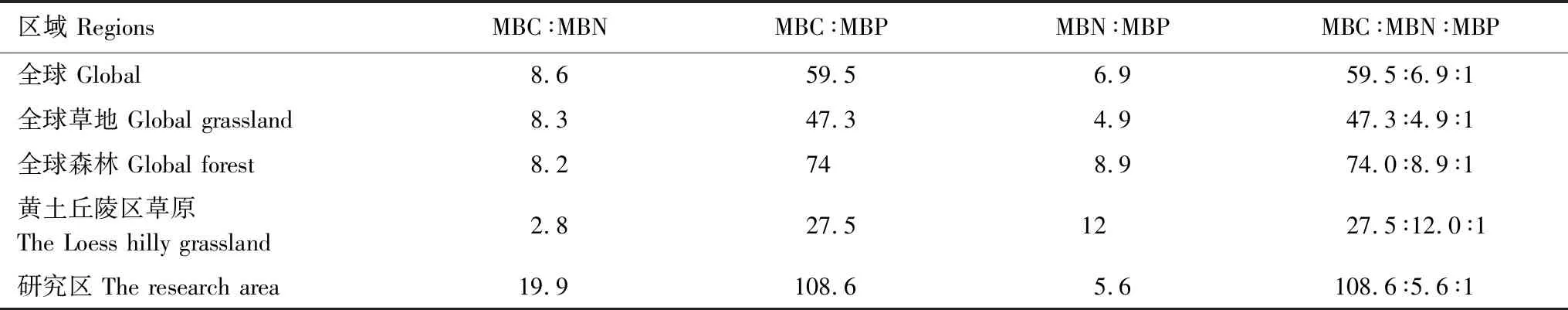

研究区土壤微生物生物量C、N、P含量随降水梯度变化见图3,不同雨量带MBC平均含量为0.37 g/kg,不同雨量带MBC含量介于0.23—0.50 g/kg。MBN平均含量为0.022 g/kg,不同雨量带MBN含量介于0.014—0.030 g/kg。研究区不同雨量带MBP平均含量为0.0039 g/kg,不同雨量带MBP含量介于0.0027—0.0046 g/kg。研究区不同雨量带MBC∶MBN、MBC∶MBP、MBN∶MBP、MBC∶MBN∶MBP化学计量比见表4,不同降水梯度平均MBC∶MBN比例为19.9,MBC∶MBP比例为108.6,MBN∶MBP比例为5.6,MBC∶MBN∶MBP比例为108.6∶5.6∶1。

图3 土壤微生物生物量C、N、P含量随降水梯度变化Fig.3 Variations of microbial biomass C, N, P contents with precipitation gradientMBC, 微生物生物量碳 Microbial biomass carbon; MBN, 微生物生物量氮 Microbial biomass nitrogen; MBP, 微生物生物量磷, MBP Microbial biomass phosphorus

表4 不同雨量带土壤微生物生物量C、N、P化学计量比

与土壤C、N、P受降水影响显著不同,研究区土壤微生物生物量C、N、P并未随降水梯度变化呈现出明显的规律性变化。研究区土壤微生物生物量化学计量比具有较大的变异性,从不同雨量带的变化情况来看,MBC∶MBN比例和MBC∶MBP比例较MBN∶MBP比例显然具有更大的波动。

2.3 不同雨量带植物C、N、P及其化学计量比

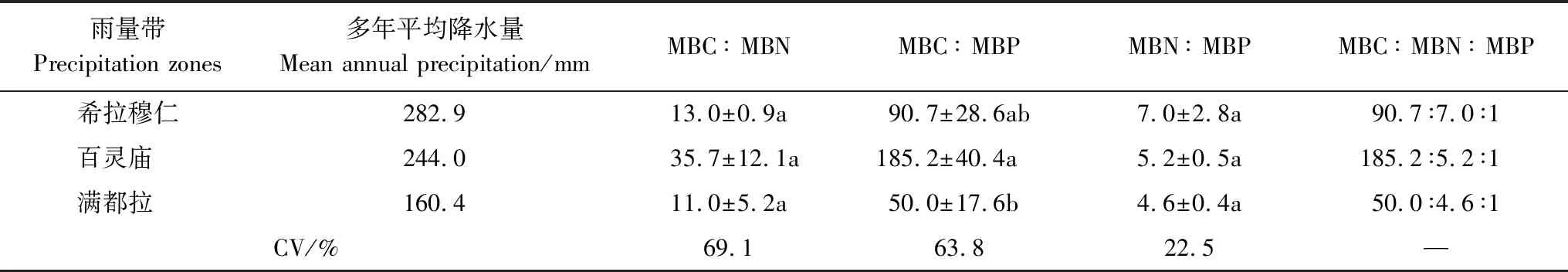

研究区植物C、N、P含量随降水梯度变化特征见图4,不同雨量带植物C平均含量为391.5 g/kg,不同雨量带植物C含量介于356.2—436.0 g/kg。植物N平均含量为22.4 g/kg,不同雨量带植物N含量介于16.3—33.1 g/kg。研究区不同雨量带植物P平均含量为3.3 g/kg,不同雨量带植物P含量介于2.5—4.2 g/kg。研究区不同雨量带植物C∶N、C∶P、N∶P、C∶N∶P化学计量比见表5,不同雨量带平均植物C∶N比例为17.5,植物C∶P比例为117.4,植物N∶P比例为6.7,植物C∶N∶P比例为117.4∶6.7∶1。

图4 植物C、N、P含量随降水梯度变化Fig.4 Variations of plant C, N, P contents with precipitation gradient

植物体内化学元素含量受到植物养分利用策略、土壤特性以及生存环境的共同影响。本研究不同雨量带植物因植物种类、生长型以及光合途径不同,养分含量不便于直接进行比较。从不同雨量带植物C∶N、C∶P和C∶N∶P化学计量比来看,随着降水量下降,植物C∶N、C∶P和C∶N∶P化学计量比呈下降趋势。同时还可看出,植物N∶P比例较C∶N和C∶P比例更为约束。

2.4 土壤-植物-微生物C、N、P关系

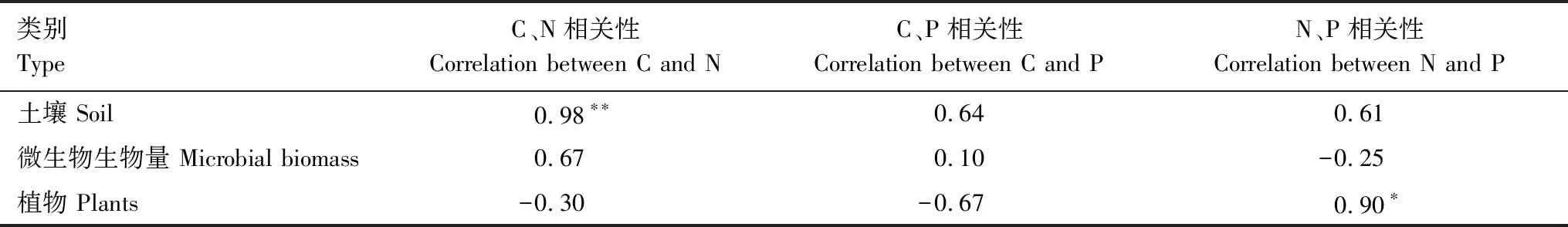

研究区土壤、植物、微生物生物量C、N、P相关关系见表6。在土壤C、N、P之间,土壤C和N间具有极显著的正相关关系(P<0.01),相关系数高达0.98;其余未达到显著水平。研究区土壤微生物生物量C、N、P之间的相关性均未达到显著性水平。研究区植物N和P之间具有显著的正相关关系(P<0.05),相关系数为0.90;其余未达到显著性水平。

表6 土壤-植物-微生物生物量C、N、P相关关系

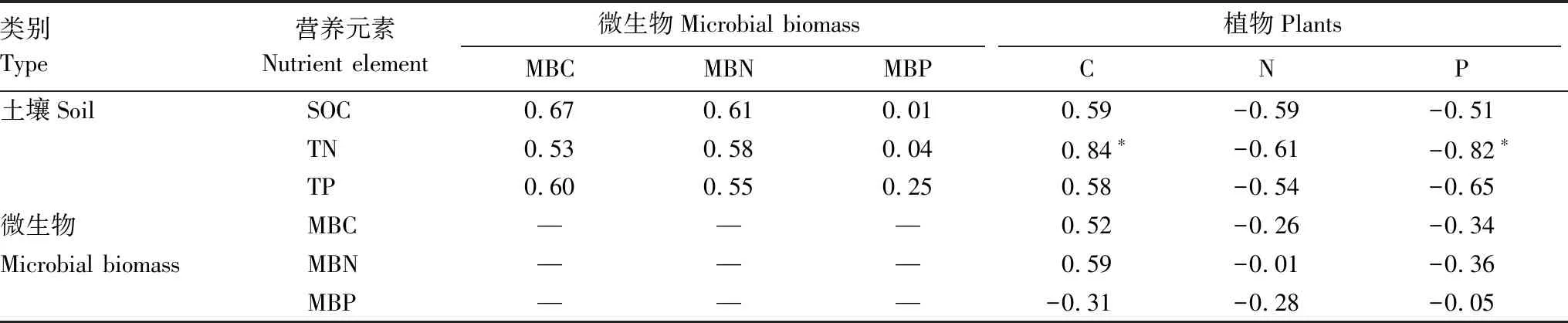

研究区土壤、植物、微生物生物量之间C、N、P相互关系见表7。土壤与微生物之间的C、N、P相关关系未达到显著性水平。在土壤与植物C、N、P的相关关系中,土壤N与植物C、P分别呈显著正相关和显著负相关(P<0.05),相关系数分别为0.84和-0.82。研究区微生物与植物C、N、P之间的相关关系均未达到显著性水平。

表7 土壤、植物、微生物生物量之间C、N、P相关关系

3 讨论

3.1 不同雨量带土壤化学计量特征

全球、中国不同气候带C、N、P化学计量比见表8。Cleveland和Liptzin研究发现,从全球尺度来看,土壤C∶N∶P存在一个较为约束的比例186∶13∶1[16]。Tian等[17]采用全国第二次土壤调查数据汇总了中国2384个土壤剖面,进一步分析了全国不同地区以及不同气候带C、N、P变化模式及其化学计量比。从全国范围来看,土壤C∶N∶P比例为60.0∶5.2∶1。本研究区位于荒漠草原地区,C∶N∶P比例为28.9∶2.7∶1,接近Tian等温带沙漠地区32.0∶2.6∶1的C∶N∶P比例。与全球及中国不同地区相比,研究区具有较低的C∶N∶P比例。通过分析,研究区土壤C∶N∶P表现出明显的P富集特征。土壤P含量主要受成土母质风化阶段控制[17],而成土母质风化阶段又受到不同地区气候(降水、温度、风速等)、地形、植被、微生物、人类活动等一系列因素影响,因此我国不同地区C∶P、N∶P比例差别很大。研究区荒漠草原地广人稀,全年降水稀少,且风大、日照强烈,这种气候条件一方面加剧了成土母质风化,另一方面亦减少了P元素的径流和淋滤损失,因而在全国不同气候带中具有相对较小的C∶P、N∶P比例。

表8 全球与中国不同气候地区土壤C、N、P化学计量比对比[16-17]

土壤有机碳是土壤中有机质在微生物参与下矿化与腐殖化综合作用的结果[18- 21],而降水是影响植被生产力和微生物活动的重要因素[22]。研究区多年平均降水量自南向北由300 mm逐渐下降到150 mm,降水梯度直接影响不同雨量带的植被生物量,进而影响土壤中的有机质含量。土壤中的N主要来源于微生物参与下的生物固氮、矿化作用,以及随降水进入土壤中的氮素。从图2可以看出,降水对研究区土壤C、N含量的影响极为显著(P<0.01)。从变异系数来看,二者随降水量变化的波动性也更强。土壤P与土壤C、N的来源不同,成土母质的风化作用时间跨度更长,P素释放过程也更趋缓慢且稳定,随降水量变化的波动程度也较小。从研究区不同雨量带土壤C、N、P化学计量比来看(表3),尽管土壤中C、N含量变幅很大,但相对于土壤C∶P和N∶P比例,土壤C∶N比例具有更加约束的比例关系,这反映了土壤生物(植物、微生物)对土壤化学组成的反馈调节作用[17]。一些研究表明,生态系统演替过程中,土壤C∶N比例受气候等因素影响最小,是等速变化的[19,23]。此外,土壤C∶N比例也被认为是反映土壤氮素矿化能力的标志,可反映微生物群落水平,亦可在一定程度上指示凋落物与根系残荏对土壤C、N的积累[24- 25]。总体来看,研究区C∶N∶P化学计量比受降水影响明显,随降水量下降呈现出逐渐减小的趋势。其原因主要有两方面,一方面,降水梯度造成了研究区不同地区有机物积累及矿化能力差异,主要反映在土壤C、N含量的差异上;另一方面,降水又通过对成土母质的风化和淋滤作用影响进入土壤中的P含量。

3.2 不同雨量带微生物生物量化学计量特征

全球、中国不同地区土壤微生物生物量C、N、P化学计量比见表9。与全球不同地区相比,研究区MBN∶MBP比例与全球草地系统MBN∶MBP比例并没有显著的差别,但具有较高的MBC∶MBN和MBC∶MBP比例,表现出明显的C富集现象,即具有较高的C利用效率(CUE, Carbon use efficiency)。土壤微生物个体虽小却分布广泛,是陆地生态系统中最活跃的组分,深刻影响着土壤有机质的转化、物质循环以及能量流通[19,27- 28]。研究区土壤微生物生物量C占土壤TOC的比例为1.89%—4.27%,平均值为3.04%,微生物生物量N占土壤TN的比例为1.26%—2.94%,平均值为1.68%,微生物生物量P占土壤TP的比例为0.56%—1.48%,平均值为0.90%。与全国不同地区相比,具有近似的土壤微生物生物量C比例,但偏小的土壤微生物生物量N、P比例[29- 31]。

表9 全球与中国不同地区土壤微生物生物量C、N、P化学计量比对比[16,26]

不同研究表明,土壤微生物也具有类似于“Redfield比率”的特征,或被称之为内稳性(homeostasis),但土壤微生物的这种内稳性相比于海洋浮游生物变化幅度更大。在陆地生态系统中,由于植物类型和土壤有机物含量的差异,土壤C∶N∶P具有很大的变异性[32],土壤微生物会随着环境C∶N∶P的变异进行一定程度的自我调节[33]。这种自我调节机制是相当复杂的,因而土壤微生物又表现出一定的非内稳性(non-homeostasis),Sterner和Elser[34]对此形象地描述为“You are what you eat”。正是由于微生物营养吸收、代谢以及内部种群竞争机制的复杂性,即同时表现出一定程度的内稳性和非内稳性,土壤微生物生物量C、N、P对包括降水在内的环境因素并没有土壤营养元素那样敏感。

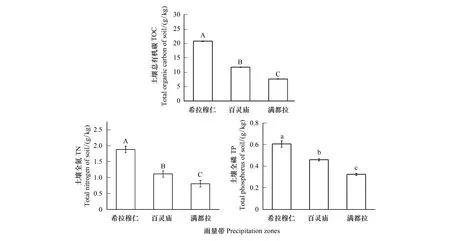

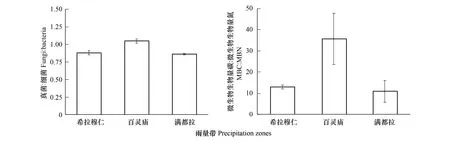

目前,关于微生物自我调节机制的研究仍不充分[35],即便在一些控制条件下的观测实验中,对MBC∶MBN∶MBP与环境C∶N∶P之间的关系还不能很好地解释。在较为明确的研究结论中,除了环境C∶N∶P以外,微生物群落组成是微生物生物量C∶N∶P差异的另一主要原因[27]。关于MBC∶MBN比例认识比较清晰的是其与微生物群落组成的关系。已有研究大多认为真菌具有比细菌更高的C∶N比例[29,36],因此,高的真菌∶细菌比例通常具有高的MBC∶MBN比例[32]。就本研究区而言,不同雨量带MBC∶MBN比例与相应区域真菌∶细菌比例同样表现出类似的规律,即真菌∶细菌比例较高的地区也具有较高的MBC∶MBN比例,如图5所示。

图5 不同雨量带真菌∶细菌比Fig.5 Fungi∶ bacteria ratio with precipitation gradient

3.3 不同雨量带植物化学计量特征

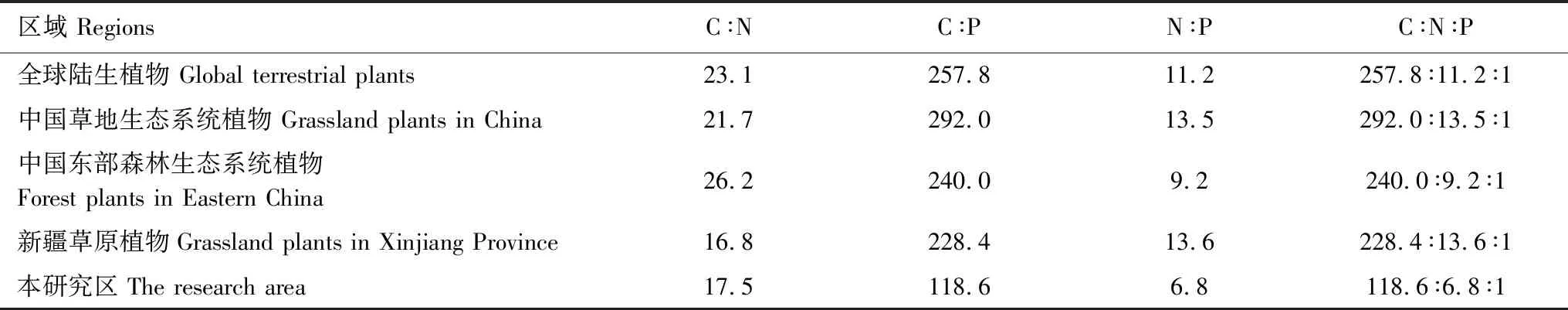

全球、中国不同地区植物C、N、P化学计量比见表10。与全球和中国不同地区相比,研究区植物C、N、P表现为明显的C、N缺乏(或P富集)现象。植物C∶N和C∶P可以表征植物对环境C的吸收同化能力,在一定程度上反映了植物养分利用效率(CUE)[41]。研究区植物C∶N和C∶P在全球及中国不同地区均处于偏低水平。植物叶片N∶P比例常被用来作为判断土壤营养元素限制情况的指示性指标[42]。Koerselman和Meuleman提出,N∶P比例<14时,植物地上生物量表现为N限制,N∶P比例>16则表现为P限制,N∶P比例介于两者之间则表现为受N、P共同限制[43];van den Driessche和Aerts等认为,当N∶P比例<10时,植物生长即受到N的限制,当N∶P比例>14时,植物生长则开始受到P的限制[44];Zhang等认为,对于不同类型的生态系统来说,植物生长受N、P限制的N∶P比例也有差异,并提出,对于内蒙古草原的两种植物,当N∶P比例<21时,植物生长即受到N的限制,当N∶P比例>23时,植物生长则开始受到P的限制[45]。对于本研究区来说,植物N∶P比例仅为6.8,远低于全球及中国不同地区植物N∶P比例,植物生长明显受到N限制。从研究区植物N、P含量来看,研究区植物N平均含量为2.24%,与全球陆地生态系统2.01%的N平均含量[46]和中国草地生态系统2.02%的N平均含量[37]相比差别不大;与此同时,研究区植物P平均含量为0.33%,明显高于全球陆地生态系统0.18%的平均P含量[46],以及中国草地生态系统0.15%的平均P含量[38]。可见,研究区植物N∶P比例所表现出的N限制主要是由于植物P含量偏高导致的。荒漠草原独特的气候条件造成了研究区环境中P本底值偏高,植物所表现出的C、N缺乏或P富集以及N∶P比例偏低现象与土壤化学计量特征一致,这体现了地带性植物在长期进化过程中对环境的适应性机制[16]。在荒漠草原贫瘠的养分条件下,植物为适应环境调整了养分吸收策略,并真实地反映在了植物C、N、P含量及化学计量比的差异上[47]。

表10 全球与中国不同地区植物C、N、P化学计量比对比[37- 40]

从两种针茅的化学计量特征来看,二者N∶P比例差异并不大,但短花针茅较围封区域内的克氏针茅表现出更强的C同化能力。在相同的水热及土壤养分条件下,短花针茅较克氏针茅体现出更高的养分利用效率,因而更适合在恶劣的荒漠化环境中生存。随着降水量从南到北下降,研究区植物可利用的土壤养分含量也随之减少,这也体现在了不同植物的化学计量特征上,即不同植物C∶N∶P比例以及表征养分利用水平的C∶N、C∶P比例随着降水量下降均呈下降趋势。此外,相较于微生物MBC∶MBN、MBC∶MBP、MBN∶MBP比例,研究区不同植物C∶N、C∶P、N∶P比例具有更小的变幅,体现出更强的内稳性。

3.4 土壤-植物-微生物C、N、P关系

从土壤C和N的来源来看,其主要来源为土壤有机质的矿化,相同的来源加之植物、微生物的反馈调节使不同雨量带土壤C∶N具有了稳定而约束的化学计量比,并呈现出极强的相关关系(P<0.01)。具有显著相关关系的还包括植物N、P。功能性元素N、P是植物合成蛋白质、核酸的主要成分,因此二者关系更为密切,其化学计量比也更为约束,而常被作为判断土壤营养元素限制条件的指示性指标。

4 结论

为了识别荒漠草原土壤、植物、微生物对不同干湿环境的适应性变化规律,本研究在荒漠草原地区达茂旗不同雨量带选取典型植物群落,进行了野外土壤、植物、微生物调查与采样。对土壤-植物-微生物C、N、P营养元素及其生态化学计量特征进行了分析。降水差异对研究区荒漠草原土壤养分的影响是显著的,降水梯度导致了研究区不同地区有机物积累及矿化能力差异,又通过对成土母质的风化和淋滤作用影响进入土壤中的P含量。环境养分差异也直接反映在了地带性植物化学计量特征上。受到环境中偏高的P本底值影响,研究区植物表现出明显的P富集现象,体现出地带性植物对环境的适应性机制。另一方面,与微生物相比,研究区植物具有更为约束的化学计量比,表现出更强的内稳性。总而言之,降水在塑造荒漠草原生态格局以及驱动生态系统养分循环过程中发挥了关键性作用。