基于要素影响的丁坝根石形态功能特点实验分析探究

李 明

(辽宁水利土木工程咨询有限公司,辽宁 沈阳 110003)

对根石形态功能的认识和把握,对于建设优质安全的丁坝工程具有基础性技术意义。对根石形态特点的充分认识,是设计和建设优质丁坝根石结构必不可少的基本技术认识前提。本文参考丁坝工程案例,以实验室水槽模拟分析方式,对基于要素影响的丁坝根石形态功能特点开展专题分析探究,以为同类丁坝工程应用提供研究和技术参考,助力建设优质安全的丁坝工程。

1 实验水槽构造状态

参考案例为葫芦岛一处丁坝工程。研究旨在精准模拟、客观反映丁坝轴线与水流方向在60°工况下的冲刷效果,在本实验中,笔者根据实际情况对水槽(见图1)做出了一定调整,以最大限度地保证水流方向能满足实验需求。

图1 丁坝正态水工模型来流角度值60°实验水槽布设

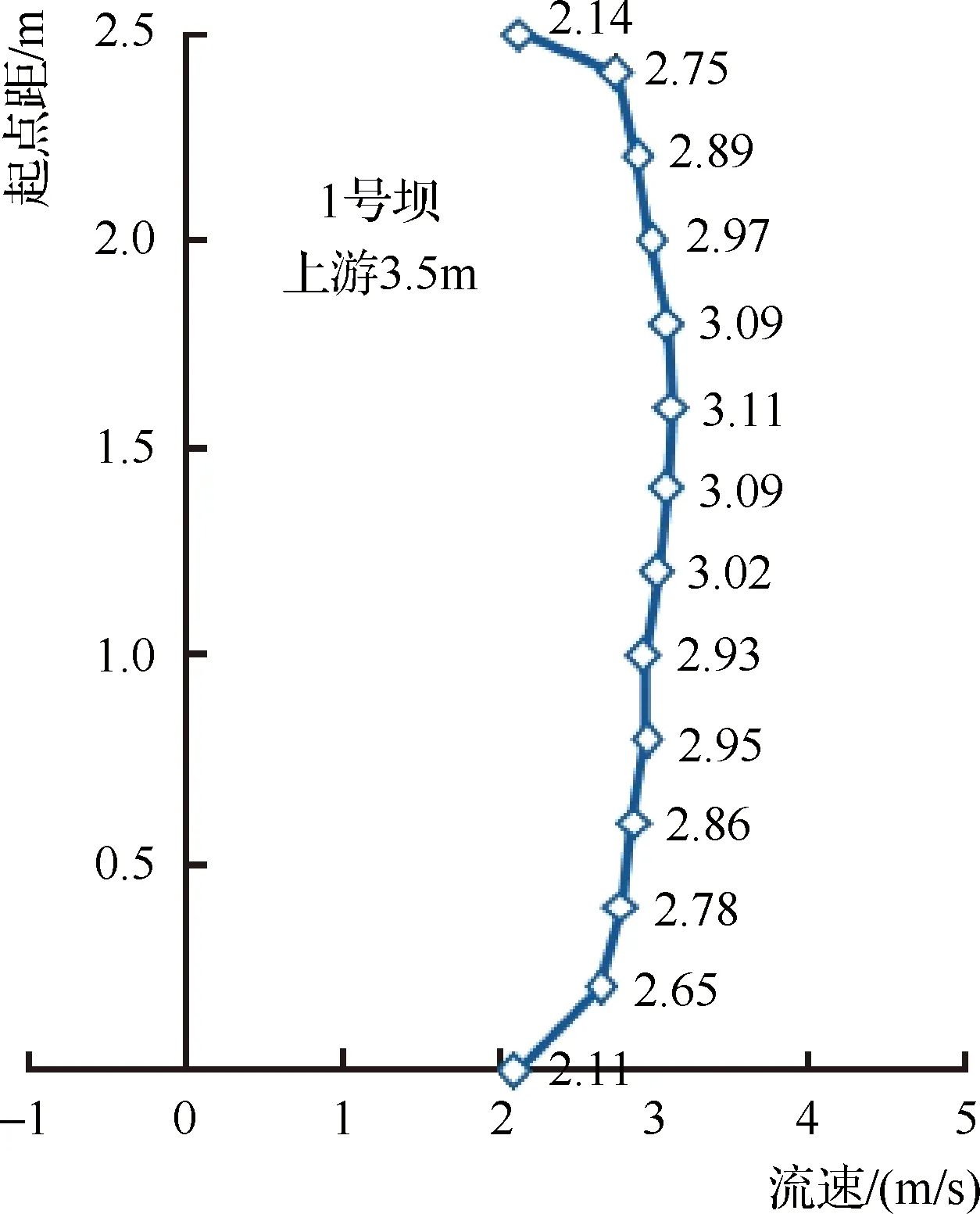

在丁坝上游3.5m处测验水槽横截面(见图2)可看到,模型进口流动速率沿横截面均匀分布,能满足本实验需要。

图2 丁坝正态水工模型来流角度值60°实验水槽上游截面流动速率验证

2 有关参数和试验组次设计

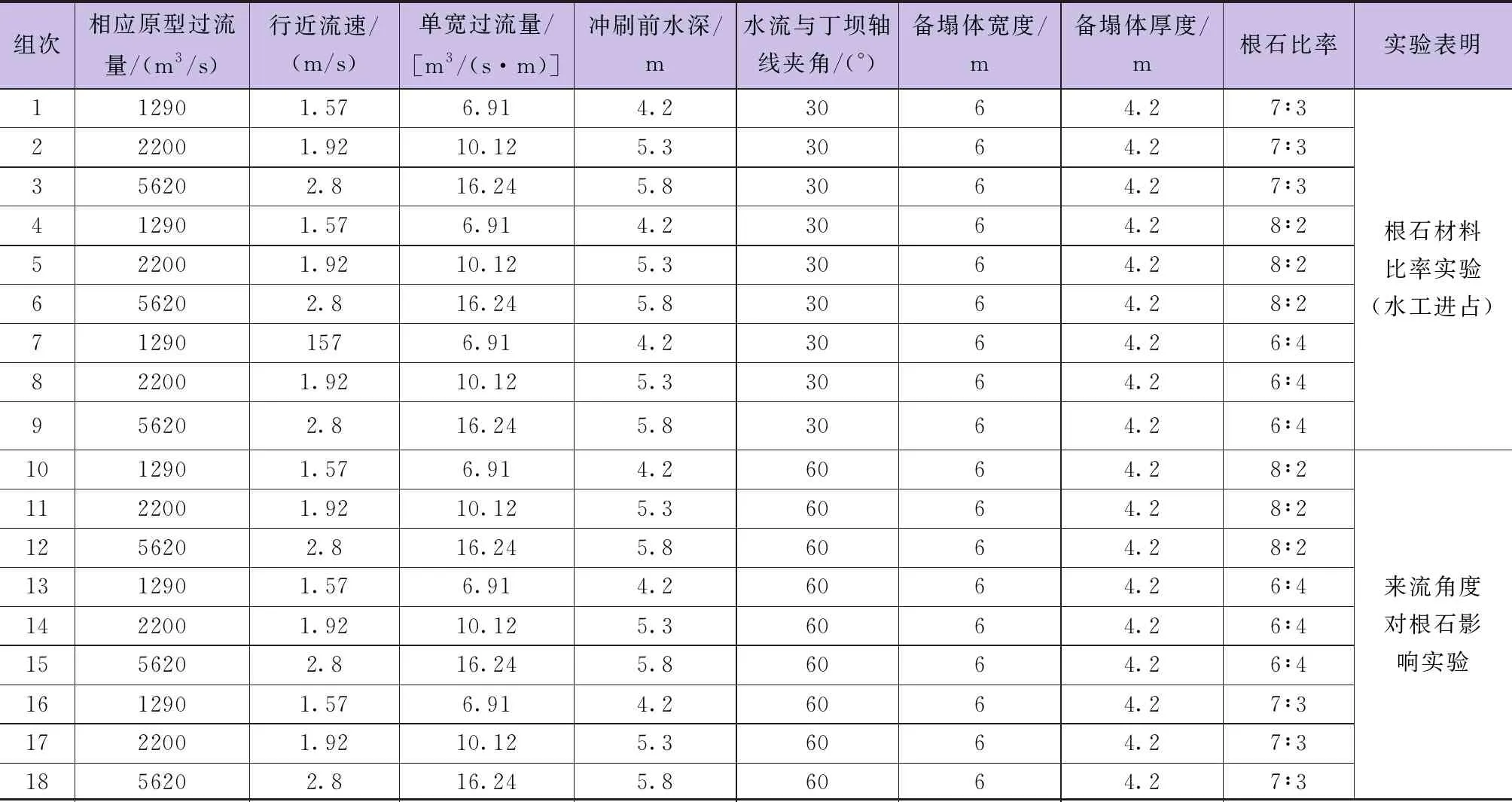

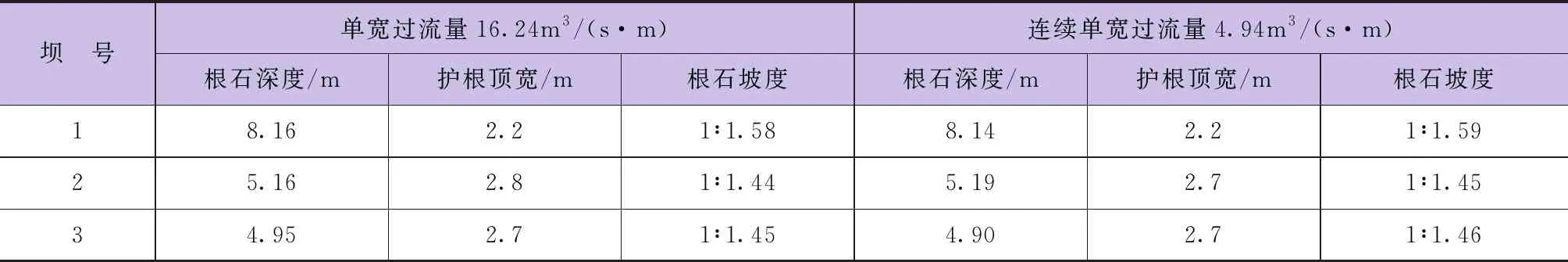

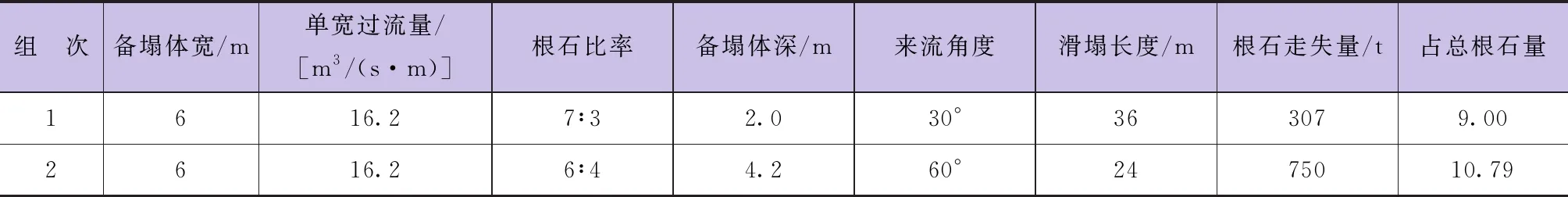

本实验根石构造厚度均为4.2m,根石构造备塌体宽为6m,丁坝轴线与水流方向的夹角分别取为30°和60°,铅丝笼∶散抛石分别取 7∶3、8∶2 和 6∶4 三种工况。参考原型相应过流量设计模型控制单宽过流量(见表1)。为体现和揭示洪水后小水对根石造成的影响,在开展的实验中,以现场地形和丁坝根石为重点参考依据,基于60°的工况下进行作业,施放相应500m3/s的单宽过流量4.94m3/(s·m)。主要试验组次安排和参数见表1。

表1 丁坝水工实验主要试验组次安排

3 基于要素影响的根石形态特点实验分析

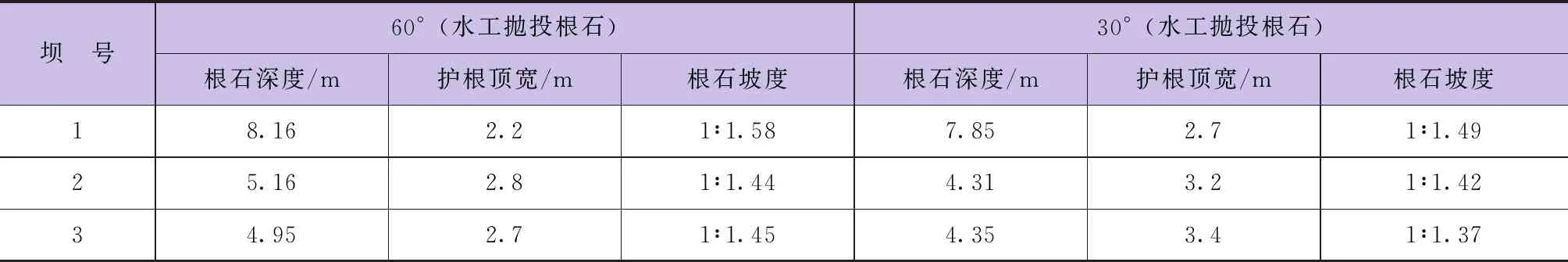

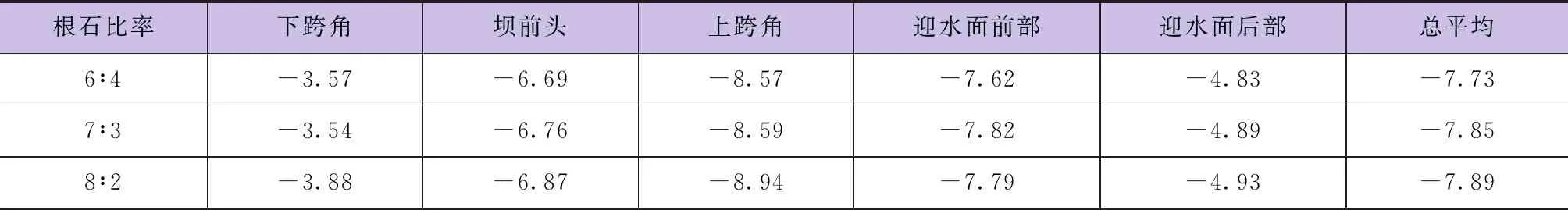

3.1 不同来流角度坝群根石特点

不同夹角的来流对丁坝根石的影响亦有所不同,基于不同来流夹角的根石坡度稳定性实验成果(表2)揭示,60°来流工况的稳定根石坡度比30°来流工况的稳定根石坡度相对缓很多。就不同来流夹角所需相对稳定的护根顶宽度而言,夹角60°的水流对根石的影响相对较小,实验中仅1号坝的上跨角根石出现了滑落坍塌问题,不像夹角30°的水流在实验中导致了多坝多毁点滑落坍塌。

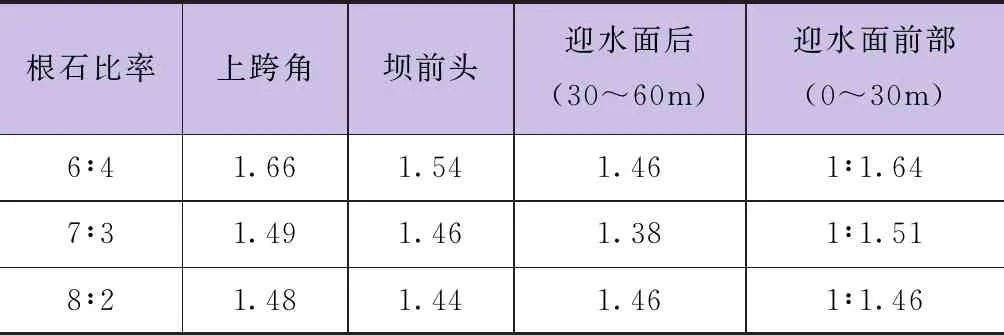

表2 坝群上跨角根石平均深度、顶宽度、坡度

比对洪水及洪水后小过流量对丁坝根石形态造成的各种影响(见表3),可见实验中在小水长期侵蚀下,根石形态并未发生明显改变,这表明小水不会对根石造成太大影响。根据现实具体情况,许多丁坝出险发生在洪水回落和小水低水位工况下,其原因是水位的急剧变化导致丁坝内土体渗流压力变化,使坝身内部出现失稳,呈现为外部根石的墩蛰。并不是水流冲刷导致根石失稳。此外,小水来流条件相对比较复杂,频繁变化的来流条件是导致根石小水失稳的重点原因。而这些要素,在本次实验中并不能够充分模拟及展现出来,所以实验中连续小水,并未导致根石形态出现明显演变。

表3 连续小过流量后坝群上跨角根石平均坡度、顶宽度、深度

3.2 不同根石材料比率

为获取到可靠、公正的实验结果,在本研究中,笔者专门针对不同材料比率的根石进行了三度(见表4~表6)测验,随着根石铅丝笼构成量的增加,丁坝不同位置的根石的深度拥有不太显著的提升态势。而且上跨角及迎水面前部的根石深度达到了最大值;坡度常数随着铅丝笼构成量的加增有一定降低态势(趋陡),上跨角及迎水面前部的坡度相对比较缓和,滑落、坍塌的隐患也就非常小。

表4 1号坝不同位置根石平均深度 单位:m

表5 1号坝不同位置根石平均坡度常数

表6 1号坝不同位置根石平均护根顶宽度 单位:m

护根顶宽度已成为业界人士评估根石稳定状态的一个重点指标,因为根石台宽度2m,一旦护根顶宽度趋向或小于2m,护根就存在较大的滑塌风险。从实验数据可以看到,在铅丝笼构成量不断增多的情况下,护根顶宽度也会随之增大,因此上跨角及迎水面前部的护根顶宽度相对比较小。在铅丝笼与散石保持6∶4的工况下,上跨角无论是在来流夹角30°还是60°的条件下都出现了根石台格宾降沉,而在根石比率为7∶3时,基于60°来流工况下,虽然上跨角很窄小,但没有发生根石局部滑塌。这是因为根石铅丝笼构成量越高,根石构造的基础越坚实,根石流失的可能性就越小,就能避免滑塌问题出现,对应护根顶宽度越大,护根构造越稳定状态。

从图3~图4可以看到,基于单宽过流量16.24m3/(s·m)、来流夹角60°条件,当根石中铅丝笼构成量升高后,护根顶宽度也随之加增,根石的稳定状态显著增强。

图4 1号坝根石比率为7∶3时根石损坏情况

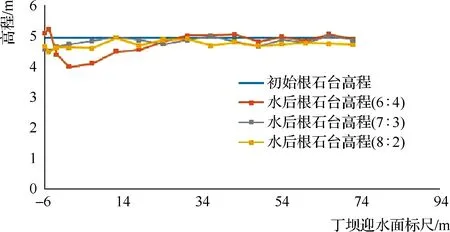

3.3 根石台顶高度

当根石比率为6∶4时,根石容易出现滑塌问题,而且这种问题常发于上跨角及迎水面。不仅如此,在比率为7∶3、8∶2这两种工况下,根石也存在部分下沉,但比6∶4比率根石稳定状态要好。可见,当根石中铅丝笼构成量升高,对应根石下沉量有一定降低,表明根石台高度趋向于稳定状态,根石的稳定状态显著增强(见图5)。

图5 不同根石比率根石台顶高度比对

3.4 根石稳定性坡度

在对不同条件下的1号坝(根石比率7∶3)的根石坡度进行实验分析后发现,模型实验数据中,相应整治过流量及施工过流量的根石坡度与相应部位的坡度很相近,但洪水冲刷后却使原坡度常数发生了明显改变,即坡度愈发平缓。

从测验统计来看(见表7),水流与坝轴线夹角为30°时,坝前单宽过流量6.91m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.03~1∶1.32;坝前单宽过流量10.12m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.28~1∶1.52;坝前单宽过流量16.24m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.46~1∶1.55。水流与坝轴线夹角为60°时,坝前单宽过流量6.91m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.01~1∶1.46;坝前单宽过流量10.12m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.25~1∶1.53;坝前单宽过流量16.24m3/(s·m)丁坝根石稳定性坡度为1∶1.51~1∶1.77。在水流强度持续增大的情况下,根石稳定性坡度愈加平缓,表明坝前水流强度增加使根石充分塌落,根石构造坡度趋缓,利于状态稳定;因为60°来流条件导致丁坝前水流强度加大,所以其稳定性坡度大于30°工况;水流强度在丁坝迎流段及上跨角达到了最高值,根石稳定性坡度较缓,而在下跨角及临近丁坝根部的迎流段,根石稳定性坡度较陡。

表7 1号坝不同位置根石稳定性坡度统计(根石截面平均坡度)

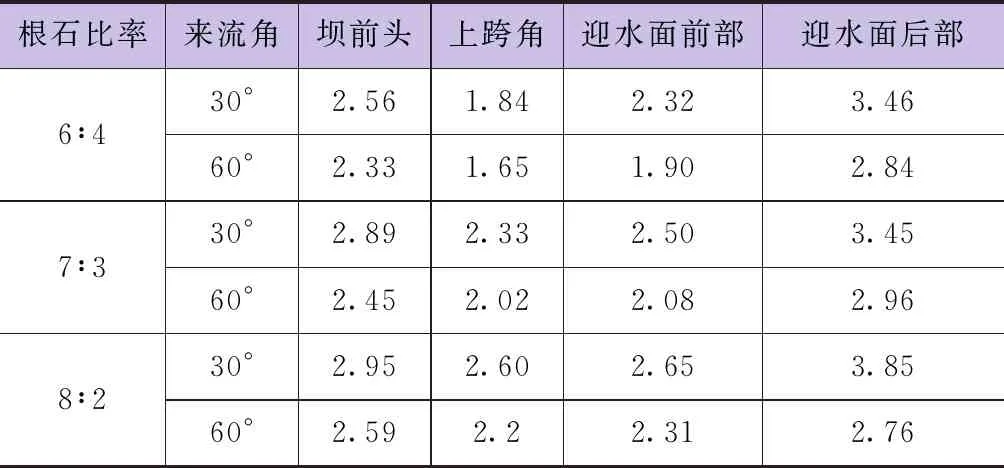

3.5 根石走失

为全面了解并掌握丁坝护根走失量,笔者基于同一过流量级下对不同根石材料比率展开了实验研究,结果查明,铅丝笼比率与散抛石走失量呈显著反关联,即铅丝笼越高,散抛石的走失率就越低。其原因是较大比率的铅丝笼能够起到保护散抛石的作用(见表8),对不同来流方向,在来流角度不断增大的情况下,坝前水流强度也会随之增大,根石走失量就会增多。相比30°工况,60°来流方向的根石走失量增加20%~23%。

表8 不 同 材 料 比 率 根 石 走 失 量[单宽过流量16.24m3/(s·m)]

由表8数据,根石总量达到了6950t。在正常施工的情况下,基于60°的来流方向、单宽过流量16.2m3/(s·m)、根石比率6∶4,1号坝根石上跨角和迎水面前段出现明显降沉(见图3)。在此情况下,根石走失总量达到了750t,其占比超过了10%。

3.6 根石滑塌及根石走失比率关系

参考实验中出现的根石滑塌组次,通过数据归纳与统计得到表9所列数据。

表9 根石滑塌组次根石滑塌与根石走失比率的关系

实验滑塌组次1,在计算根石走失量时,需全面考虑滑落后的铅丝笼,由于铅丝笼约是240t,则经一系列计算后得知根石走失总量约是307t,占比高达9%。实验滑塌组次2,也要将滑落的铅丝笼考虑其中,因为根石坡较大,铅丝笼出现较为严重的滚落,根石走失总量也就随之增多,达到了750t,占比为10.79%。通常丁坝发生根石滑塌的位置在上跨角坝前头及部分迎水面,其他位置的根石走失较少。参考实验结果可知,根石走失量占比在10%左右,护根构造将出现滑塌或者明显形变。

4 结 语

本研究以实验室水槽模拟分析的方式,对基于要素影响的丁坝根石形态功能特点开展专题分析探究。主要成果:实验验证小水不会对根石造成太大影响,频繁变化的来流条件是导致根石小水失稳的重要原因,当根石比率中铅丝笼构成量升高后,护根顶宽度也随之加增,根石的稳定状态显著增强;当根石中铅丝笼构成量升高时,对应根石下沉量有一定降低,表明根石台高度趋向于稳定状态,根石的稳定状态显著增强;来流60°条件导致丁坝前水流强度加大,所以其稳定性坡度大于30°工况,水流强度在丁坝迎流段及上跨角达到了最高值,根石稳定性坡度较缓,而在下跨角及临近丁坝根部的迎流段,根石稳定性坡度较陡;正常施工情况下,基于60°来流方向、单宽过流量16.2m3/(s·m)、根石比率6∶4,1号坝根石上跨角和迎水面前段出现明显沉降,在此情况下,根石走失总量达到了750t,其占比超过了10%;根石走失量占比在10%左右,护根构造将出现滑塌或者明显形变。