引魂升仙与太阳崇拜:先秦两汉时期的凤信仰

张 程

前人以帛画和汉画像石等考古资料入手,研究先秦两汉社会中流行的升仙信仰,确实取得了一定成果。但该时期升仙信仰的一个重要发展线索,是当时人们对“凤”的崇拜,学者恰恰对这个问题稍欠分析,尤其是凤崇拜是如何联结西王母崇拜和太阳崇拜的分析的内容更是寥寥无几。本文将文献与考古实物相结合,通过分析西王母崇拜和太阳崇拜(这是当时社会中最普遍、最流行的两种崇拜)的观念内涵,对“凤”在二者之间所扮演的角色进行深入分析,认为西王母崇拜在吸纳了太阳崇拜的基础上,同时借助并发展了“凤”本身所带有的升仙内涵。而这种内涵被汉代人继续演化,汉画像石中的“凤”构图就是其艺术表达。

一、先秦两汉典籍中关于凤神圣性的记载

(一)关于凤外形的记载

凤是一种传说中的动物,在现实世界并不存在,但凤的原型是鸟型的美化、神话和理念化,更是古人思想观念的独特表现。以现代科学观念来看,凤只是人们结合现实所想象出的神鸟,但在古人的思想观念和古代典籍中,对凤有具体、神奇的描绘。最早记录凤外形的是《山海经》中的《南山经》和《大荒西经》。据《南山经》记载:“又东五百里曰丹穴之山。其上多金玉。丹水出焉,而南流注于勃海。有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤皇,首文曰德,翼文曰义,背文曰礼,膺文曰仁,腹文曰信。是鸟也,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。”①(晋)郭璞注:《山海经》,北京:中华书局,1985 年,第7 页。关于凤最原始的记载已经赋予其浓厚的吉祥、道德意味。其后的记载也延续着这种路径,如许慎《说文解字》中“凤”字条的解释可以说是关于“凤”记载的一次总结:“凤,神鸟也。天老曰:‘凤之像也。麐前鹿后,蛇颈鱼尾,龙纹龟背,燕颔鸡喙,五色备举,出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,莫宿风穴,见则天下安宁。’”②(汉)许慎著,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981 年,第148 页。“见则天下安宁”承袭了《山海经·南山经》中的表述。以上列举的只是古人对凤的一小部分记载,其形象也由最初的质朴简单,逐渐演变成美丽华贵的吉祥鸟。古籍中关于凤外形和行为的描写,虽然掺杂了不少神话传说的荒诞神奇成分,但整体上仍是突出了这种神鸟的吉祥意味,这与现今人们熟知的凤内涵一致。但是凤之所以能被古人赋予这么多美好的含义,依托的是其在先秦时期就已经取得的神鸟地位。

(二)“凤为神鸟”在当时社会政治和道德方面的体现

龙凤文化是中华文明重要的组成部分,其之所以能绵延几千年必然有深厚的思想基础作支撑。在《礼记·礼运》中,将凤、麒麟、龟和龙并称为“四灵”,其中“凤以为畜,故鸟不獝”①(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏,龚抗云整理,王文锦审定:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,2000 年,第818—819 页。。与《大戴礼记》中提到的“羽之虫三百六十,而凤凰为之长”②(汉)戴德著,(北朝)卢辩注:《大戴礼记》,北京:中华书局,1985 年,第228 页。,都明确指出了凤在群鸟中的地位。可以说,凤在先秦时已经有了鸟类中最尊贵的代表身份,并且被当作祥瑞归入“四灵”。以凤为祥瑞最鲜明的事例即《国语·周语上》所记:“周之兴也,鸑鷟鸣于岐山。”③(先秦)左丘明著,(三国)韦昭注:《国语》,北京:商务印书馆,1958 年,第10 页。三国韦昭注:“三君云:‘鸑鷟,凤之别名也。’”④同上,第10 页。周人认为凤鸣于岐山是上天昭示周邦即将兴盛的吉兆,周朝建立后大力宣传凤瑞,对其发展壮大产生了重要影响。

周朝时产生的“以德配天”思想,与代表“君权天授”的凤相结合,凤被赋予了道德的光环,并逐渐成为宣扬儒家政治思想和道德观念的载体。《诗经·大雅·卷阿》曰:“凤皇于飞,翙翙其羽,亦集爰止。蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子”⑤(汉)毛亨传,(汉)郑玄笺,(唐)孔颖达疏,(唐)陆德明音释,朱杰人、李慧玲整理:《毛诗注疏》,上海:上海古籍出版社,2013 年,第1644—1646 页。,诗中用凤凰起兴,赞美贤臣,具有政治象征意义。另如《汉书·董仲舒传》中提到:“古以大治,上下和睦,习俗美盛,不令而行,不禁而止,吏亡奸邪,民亡盗贼,囹圄空虚,德润草木,泽被四海,凤皇来集,麒麟来游。”⑥(汉)班固著,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962 年,第2520 页。凤凰的出现象征着一种美好、规范、稳定的社会政治秩序,寄托了古人对理想社会的追慕和期盼。

汉代谶纬的流行使祥瑞、灾异之说大肆盛行,凤祥瑞借助谶纬思想也得到大力发展,纬书《春秋合诚图》记载:“尧坐舟中,与太尉舜临观。凤皇负图,授尧图,以赤玉为匣,长三尺,广八寸,厚三寸,黄玉检,白玉绳封两端。其章曰:‘天赤帝符玺’五字。”⑦(清)赵在翰辑,钟肇鹏、萧文郁点校:《七纬》,北京:中华书局,2012 年,第548 页。如此说来,古人将凤的出现作为上天对君主统治的认可,在此层面上凤俨然带有“天使”的色彩,传达上天的使命。在这种政治氛围下,各地争相报告见凤瑞以显示政治清明,据《汉书》记载:“昭帝元始三年,凤皇集东海。遣使祠其处。……又曰:本始元年,凤皇集胶东。十四年凤皇集鲁,群鸟从之。”⑧(宋)李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1960 年,第4055 页。宣帝元康元年诏曰:“乃者凤皇集泰山、陈留,甘露降未央宫”⑨(汉)班固著,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962 年,第253 页。;甘露三年诏曰:“乃者凤皇集新蔡,群鸟四面行列,乡凤皇立,以万数”⑩同上,第272 页。。在西汉末年战乱基础上建立起来的东汉,经过几年的休整逐渐恢复了稳定,统治阶层重新拾起了凤祥瑞,《东观汉记·世祖光武皇帝》载:“帝生,时有赤光,……先是有凤凰集济阳,故宫中皆画凤凰,圣瑞荫兆,始行于此。”①(汉)班固等:《东观汉记》,北京:中华书局,1985 年,第1 页。建武十七年,“凤凰五,高八尺九寸。毛羽五采,集颍川,群鸟从之。盖地数顷。留十七日乃去。”②同上,第11 页。随着统治的稳固和生产的发展,加之东汉又是谶纬祥瑞之说的鼎盛阶段,故凤瑞在东汉不绝于史书,《后汉书·安帝纪》:“(延光三年二月)戊子,济南上言,凤皇集台县丞霍舍树上。”③(南朝)范晔著,(唐)李贤注:《后汉书》,北京:中华书局,1965 年,第238 页。《后汉书·孝灵帝纪》:“(光和四年)秋七月,河南言凤皇见新城,群鸟随之”④同上,第345 页。。汉代凤瑞的大量出现,除了以其迎合、烘托河清海晏的统治氛围外,更与在汉代社会中流行的“升仙”信仰密不可分,而这种信仰在当时以西王母为重要代表。凤被古人塑造成身兼政治和道德内涵的华贵神鸟,而这种世俗社会的尊贵象征与有着浓厚“仙气”的西王母信仰紧密结合,以其“天使”身份的发展,不仅使凤成为游走于世俗政治、道德和“仙界”的双重神鸟,也促进了西王母信仰本身的多元化。

二、先秦时期凤的“天使”“导引”功能探讨

在先秦、秦汉时期的典籍中,凤的降临代表着上天对统治的认可和国家昌盛的标志,凤的这种“天使”身份在艺术品中出现得更早,其流传的过程也正是这种思想内涵逐渐深化的过程。

(一)商代青铜器上的凤纹

商代青铜器是“能协于上下,以承天休”的神圣礼器,具有丰富的政治和宗教意味。在敬天地鬼神、盛行祖先崇拜的商代,青铜器上刻画的包括凤纹在内的所有纹饰都服务于政治、宗教。如果说青铜器的造型和纹饰兼有艺术装饰美和王权的震慑性,那么凤纹就主要凸显了宗教内涵。正如张光直的“萨满通灵说”认为,商周时期青铜器本身就是巫师沟通天地的用品,其动物纹饰的功能在于辅助巫师沟通人的世界和神与祖先的世界⑤[美]张光直:《中国青铜时代》,上海:三联书店出版社,1990 年,第101 页。。与“萨满通灵说”相类似,日本学者林巳奈夫也认为,商周时期的凤图像存在作为天帝意向传达者的角色地位⑥[日]林巳奈夫:《饕餮纹表现的是什么——根据同时代资料之论证》//[日]樋口隆康主编,蔡凤书译:《日本考古学研究者——中国考古学研究论文集》,北京:中华书局,1990 年,第184 页。。所以和龙纹、兽面纹相比,之所以特别突出凤纹的这种宗教概念,不仅是由于其和商人“玄鸟图腾”的遗留意识有关,更是因为凤拥有能够沟通人与天的神奇能力。这些贵重器物上的凤形象承载的不只是殷人对造型美的追求,更反映出了人们对天地、鬼神和王权的敬畏观念,与此同时也表达了人们希望能通过凤与天神直接沟通的愿望,凤在这里依旧扮演着“天使”的角色,并且扩展为“人与天神”意向的双向传达者身份。

(二)春秋战国时期独具特色的楚地凤

春秋战国时代社会和生产力的发展,使凤形象开始出现在漆器和织物上,拓宽了凤形象的承载领域。其中织物上的凤图案以春秋战国时期的楚地最具代表性。汉代王逸注《楚辞章句·九歌》提到楚地习俗时认为“信鬼而好祠”①(汉)王逸著,(南宋)洪兴祖补注:《楚辞章句补注》,长春:吉林人民出版社,2005 年,第54 页。,楚地巫风盛行。楚地凤受着深厚的巫风熏染,逐渐形成了自身特色。

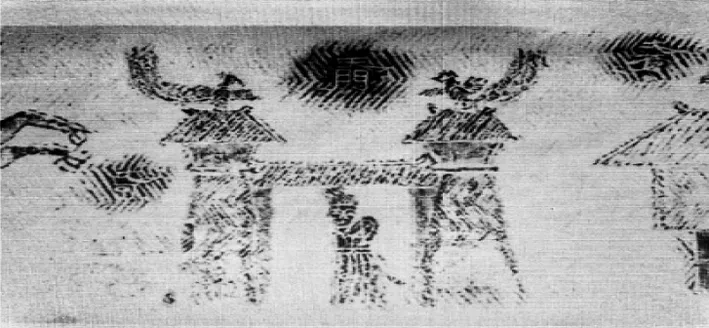

现存的战国时期楚帛画主要有两幅,一幅是1973 年在湖南省长沙子弹库楚墓中出土的《人物御龙帛画》,另一幅是1949 年发现于长沙东南郊陈家山楚墓中的《人物龙凤帛画》(图1)。这两幅帛画都是战国时期的作品,“两幅帛画的主题、造型、功用、观念和方式都较接近,表明它们是当时楚墓丧葬帛画的一种普遍形式。”②郑曙斌:《浪漫与写实的早期帛画——馆藏楚汉帛画赏析》,《文物天地》,2015 第9 期,第2 页。关于凤形象的塑造,主要集中在《人物龙凤帛画》上,画面上半部分绘有一条龙和一只凤,中下部有一面向左侧站立的妇女,在妇女脚下绘一弯月牙状物。画面整体着重表现在龙凤导引下,人物行进的状态。“人物龙凤帛画”是这幅作品最浅显的名字,结合画面内容,不少专家对该画的名称提出过很多新的叫法,例如:凤夔人物图(郭沫若)、迎宓妃图(王仁湘)、龙凤导引升天图(庞烬)、妇女凤鸟图(杨宽)、龙凤人物御舟图(萧兵)和女子祈凤图(熊永松),这些称呼虽然有的在后来的研究中被推翻,有的过于笼统,但这些名称都显示了研究者对画面的整体解读。画中最有争议的莫过于女子的形象,王伯敏在《中国绘画史》中从绘画艺术的笔法对比方面认为该女子为巫女;郭沫若在《关于晚周帛画的考察》中认为该女子其实是女娲;饶宗颐在《长沙楚墓帛画山鬼图跋》中则认为该女子是楚辞中提到的“山鬼”形象;王仁湘的《研究长沙战国楚墓的一幅帛画》一文认为该女子是宓妃;后经蔡季襄发表《晚周帛画家的报告》才确定该人物就是墓主人本身③现今普遍认同蔡季襄的观点。。

图1 人物龙凤帛画④张玉花、王树良:《中国美术史》,重庆:重庆大学出版社,2015 年,第10 页。

该帛画中凤的这种类似起舞的身姿,正显示了楚地巫风的盛行对凤形象塑造的影响,王国维在《宋元戏曲史》中提到:“古代之巫,实以歌舞为职”⑤王国维:《宋元戏曲史》,桂林:广西师范大学出版社,2010 年,第1 页。,楚地重巫事,巫又以舞蹈为职业形式。《楚辞章句·九歌》序中对楚地巫事也做了描绘:“其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”⑥(汉)王逸著,(南宋)洪兴祖补注:《楚辞章句补注》,长春:吉林人民出版社,2005 年,第54 页。古代“巫”与“舞”同源,舞蹈本就是巫师求鬼神时的一种表现形式。楚人在赋予凤形体美的同时,也将巫风通过形体带入了凤的整体塑造中来。春秋战国时期楚地巫风炽盛,巫事在楚人心中占据重要地位,楚人希望能与鬼神进行情感交流,并得到其保佑。这种希望借助巫师实现通达天神的愿望和殷商时期较相似。但楚人心中这种与天沟通的方式已非单纯依靠巫师的工具和手段来达成,而是更希望自身通过构建类似巫师舞蹈的图画形象使魂魄升入天界来直接和天沟通。此外,据《礼记·杂记下》记载:“匠人执羽葆御柩以”①(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏,龚抗云整理,王文锦审定:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,2000 年,第1419 页。,孔颖达《礼记正义》疏云:“羽葆者,以鸟羽注于柄头,如盖,谓之羽葆。……谓执羽葆居柩葆前,御行于道,示指挥柩于路,为进止之节也。”②同上,第1420 页。羽葆取材于鸟类羽毛,是古人丧葬礼仪中的重要物件,起着引领亡魂的作用,依靠的正是以鸟类为“向导”的思想观念。战国时期广泛流传的神仙思想,与这种思想观念及楚地原有的社会风气融合,形成了人的灵魂需要在神鸟引领下升天的观念。这种观念的典型实物表现就是前文提到的《人物龙凤帛画》。孙作云也曾明确指出,该帛画的寓意就是龙凤导引女墓主人灵魂升天③孙作云:《长沙战国时代楚墓出土帛画考》,《人文杂志》,1960 年第4 期,第75 页。。在墓主人身前呈“引导”状的龙凤,与前文多次提到的“天使”身份相呼应,凤从单纯沟通天人对话的使者,进一步延伸出了引导人的灵魂升入天界的功能。

三、凤与太阳的关系——凤为“引魂神鸟”的思想内涵

中国古人对凤的信仰渊源于对鸟承载的“特殊能力”的崇拜。陈勤建的《中国鸟信仰——关于鸟化宇宙的思考》、田冲和陈丽的《东夷“尊鸟”与荆楚“崇凤”比较研究》,以及叶舒宪的《中国神话哲学》等成果,对该问题作了探讨。本文同意上述相关成果的结论。凤被古人塑造成“引魂升仙”的使者,再到后世熟知的吉祥鸟,这些转变都不是一蹴而就的,每一步转变都是将其变得更加“神圣”。中国古代还有很多人造的珍禽异兽,例如麒麟、白泽等,为何只有凤能和龙比肩,进而成为中华文化的特色代表?古人为何对凤如此推崇?本文在前人研究的基础上,试从以下两方面作简要分析。

(一)源自太阳的神鸟

《淮南子·天文训》曰:“火气之精者为日。”④(汉)刘安等著,(汉)高诱注:《淮南子》,上海:上海书店出版社,1986 年,第35 页。又曰:“火上荨,水下流,故鸟飞而高,鱼动而下。”⑤同上,第35 页。这就是说,太阳是火气的精华,也是由于“火”的原因,鸟能高飞是得了火气的缘故,将“火”与“鸟”相联系的同时,强调了“火气之精”的太阳和鸟的渊源,太阳赋予了鸟飞翔的能力。古人崇拜鸟能飞上天的本领,并将这种本领归结为太阳所赐,古人建立这种联系表明了对鸟的崇拜来源于对太阳崇拜的观念或意识。在这种观念或意识下,发展出了凤与太阳的关联意义。首先,据《春秋演孔图》记:“凤,火精也。凤鹑火之禽,阳之精,惟德能至神鸟也。”⑥(清)赵在翰辑,钟肇鹏、萧文郁点校:《七纬》,北京:中华书局,2012 年,第380 页。与太阳一样,凤也是火的精华,在此意义上凤和太阳成为了相通之物。其次,《春秋元命苞》言:“火离为凤。”⑦同上,第428 页。凤成了火的化身,又与因“火精”而成的太阳建立了联系。可见,凤、太阳皆为火精,二者通过“火”为纽带连成了本质相同的事物,凤也成了太阳的另一种表现形式——“凤与太阳是一体二物”①陆思贤:《龙凤传说与中华民族的起源》,《内蒙古师范大学学报》(哲学社会科学版),1988年第4 期,第21 页。。前文所举的凤鸣岐山、凤凰负图的神话都是因为凤作为太阳的代表,传达上天的旨意现身人间,以此传达天意并成为祥瑞之鸟,由太阳延伸出的凤的意义是其能成为神兽的根本原因。据此,后世演化出了以凤为中心的神鸟圈,并不断积淀成全民族崇拜的祥瑞鸟。

(二)源自太阳的升仙向导

《礼记·礼运》中将龟麟龙凤并称为“四灵”,王充《论衡·物势》中将“四灵”进一步解释为:“东方木也,其星仓龙也;西方金也,其星白虎也;南方火也,其星朱鸟也;北方水也,其星玄武也。天有四星之精,降生四兽之体。”②(汉)王充:《论衡》,北京:中华书局,1985 年,第123 页。这也成了后世关于“四灵”(或“四神”)的普遍说法。在此需要说明凤和朱鸟(或朱雀)的关系。《国语·周语下》中晋国乐官伶州鸠提到:“昔武王伐殷,岁在鹑火,……岁之所在,则我有周之分野,……王欲合是五位三所而用之。自鹑及驰七列。”③(先秦)左丘明著,(三国)韦昭注:《国语》,北京:商务印书馆,1958 年,第47 页。伶州鸠的话可以解释为当时鹑火位于南中天,而地上房屋朝南,故地上的人们视之则得出鹑火到了王屋之上的说法④王晖:《周文化中火与“赤鸟”崇拜考》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版),1999 年第4 期,第57 页。。鹑火在先秦文献也被称为柳宿。《左传·襄公九年》曰:“古之火正,或食于心,或食于咮,……是故咮为鹑火,心为大火。”⑤(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义,浦卫忠等整理,杨向奎审定:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000 年,第993 页。《春秋文耀钩》云:“咮为鸟阳,七星为颈。”⑥(清)赵在翰辑,钟肇鹏、萧文郁点校:《七纬》,北京:中华书局,2012 年,第453 页。宋均注:“柳谓之咮。”⑦同上,第453 页。李大瑛也注:“咮,柳也。”⑧同上,第453 页。故鹑火就是柳宿。关于柳宿还有另一种说法,《史记·天官书》谓:“南宫朱鸟”⑨(汉)司马迁著,(南朝)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1959 年,第1299 页。,正义云:“柳八星为朱鸟咮”⑩同上,第1299 页。;《史记·天官书》又提到:“柳为鸟注”⑪同上,第1299 页。,索隐云:“《汉书·天文志》‘注’作‘喙’。……孙炎云:‘喙,朱鸟之口,柳其星聚也’”⑫同上,第1299 页。,正义又云:“柳八星,星七星,张六星,为鹑火,於辰在午,皆周之分野。”⑬同上,第1299 页。《尔雅注疏·释天》也言:“咮谓之柳”⑭(晋)郭璞注,(北宋)邢昺疏,王世伟整理:《尔雅注疏》,上海:上海古籍出版社,2010 年,第303 页。,其注为:“朱鸟之口”⑮同上,第303 页。。以上所引古籍皆谓柳宿为朱鸟之口。据此可以认为,柳宿是朱鸟之口,而鸟口必然在鸟首上,与《左传》等古籍中的文意吻合,故柳宿为朱鸟口,周人用于星空分野的朱鸟、柳宿就是鹑火。换言之,周人所言鹑火就是朱鸟。关于鹑火,《汉书·天文志》标注为:“师旷《禽经》:‘……赤凤谓之鹑,……’,盖凤生于丹穴,鹑又凤之赤者,故南方取象焉。”⑯(元)马端临:《文献通考》,北京:中华书局,1986 年,第2220 页。古人对南方天空星象的命名来源于鹑鸟,鹑鸟就是赤凤,赤凤即南方天空星象命名的渊源所在,也是南方星空的朱鸟。此外,战国时期的《鹖冠子·度万》记载:“凤凰者,鹑火之禽,阳之精也。”①黄怀信撰:《鹖冠子汇校集注》,北京:中华书局,2004 年,第151 页。在与《汉书》记载相呼应的同时,进一步证明凤、鹑鸟和朱鸟内涵相同,都是“阳精”,都和太阳密切相关。据此可以推断出,凤、鹑鸟和朱鸟都是“阳精”,都统一于“太阳崇拜”之下,这三者有了共同的身份;鹑鸟和朱鸟为一物,它们又可等同于凤,结合前文论述的凤与太阳的关系,故三者都是太阳的化身。这也解释了为何先秦的《礼记》和东汉的《论衡》在论及“四灵”时会出现名称差异,当为同一事物取其不同称谓而言。

前文提到陈家山楚墓出土的《人物龙凤帛画》,该画描述了女墓主人在龙凤引导下升天的主题,凤在画中成为了指引亡灵的冥使。汉画像石中的许多凤形象和天门、西王母等图案相结合,也起着导引灵魂升仙的作用。这种“引领”的功能在朱鸟身上也有体现。《楚辞·惜誓》中写到:“攀北极而一息兮,吸沆瀣以充虚。飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆。”②(汉)王逸著,(南宋)洪兴祖补注:《楚辞章句补注》,长春:吉林人民出版社,2005 年,第226 页。汉代王逸注:“朱雀神鸟为我先导,遂乘太一神象之舆”③同上,第226 页。。虽然身体没有死亡,但朱鸟仍扮演着作者远游求仙途中的引路神鸟角色。焦延寿在《焦氏易林》中也提出:“朱雀道引,灵龟载庄;遂抵天门,见我贞君。”④(汉)焦延寿:《焦氏易林》,北京:中华书局,1985 年,第47 页。也是将朱鸟作为人们升入仙境的“领路者”。由于朱鸟和凤是同一事物的不同名称,故凤所具有的引领亡魂升仙功能,也同样适用于朱鸟。

古人对仙境的追求是今人难以想象的。无论是人活着时白日飞升,还是死后魂魄升仙,都是“自我意识不灭”的延续,希望在一个更美好、幸福的环境中得到永生。白日飞升的美好想象只是古人遥不可及的追求,对他们而言,更容易操作的是死后的尸解成仙,故这种进入仙境的方式也成为神鸟引路的“普遍方式”。此外,人和动植物的生命都是有限的,但太阳每天都会重新升起。在古人的生命世界中,及其由此产生的所有宗教和艺术的根本要旨,都在于从生命的消亡或时间的消逝中看到一种原生的衰亡形象,从人类和自然的新生中看到一种超越死亡的复活形象或基型⑤叶舒宪:《中国神话哲学》,西安:陕西人民出版社,2005 年,第8—9 页。。太阳拥有周而复始的新生能力,作为太阳化身的凤和朱鸟等神圣动物也就同样拥有了这种能力,古人利用它们的这种能力作为人的生命获得新生的指引。无论是人死后灵魂升入仙境还是活着时升仙,都是自我生命的新生,这种渴望在仙境中获得新生的愿望,无疑和人们心中太阳的新生能力重合,故古人才会将太阳的化身凤和朱鸟作为指引灵魂进入仙境以获新生的“向导”。

四、汉代的西王母信仰与“升仙”信仰

春秋战国的“升天”观念在汉代发展出了指向性更强的“升仙”信仰,而这种信仰又与汉代社会文化中流行的西王母信仰关系密切,凤也由此进入了西王母信仰中。日本学者曾布川宽通过对战国至汉代升仙图像的专题研究,认为画像中直接描绘墓主人飞升仙界的场面并不多见,所以西王母及其眷属就成为了指认这种升仙观念的重要标志①张倩仪:《魏晋南北朝升天图研究》,北京:商务印书馆,2010 年,第51 页。,凤正是其眷属的重要组成部分,凤以“神鸟”的身份进入到西王母崇拜中,深刻表明了西王母信仰是凤信仰的强化。

(一)汉代西王母信仰的发展壮大

西王母信仰在汉代的发展壮大,成为当时人民对升仙渴望的典型反映。“西王母”最早出现在甲骨卜辞中,卜辞上只称为“西母”②陈梦家:《古文字中之商周祭祀》,《燕京学报》,1936 年第19 期,第41 页。。《山海经》是最早提到西王母的文献,《西山经》和《大荒西经》都将西王母描述为长着豹尾虎齿、蓬发戴胜的怪异形象,是“司天之厉及五残”之神,这样的凶神很难使人将其与升仙联系起来。而在《穆天子传》中,有一段周穆王和西王母相处的情境描写:“吉日甲子,天子宾于西王母。乃执白圭玄璧以见西王母。好献锦组百纯,□组三百纯,西王母再拜受之。□乙丑,天子觞西王母于瑶池之上,西王母为天子谣,曰:‘白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。’天子答之曰:‘予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。’西王母又为天子吟,曰:‘徂彼西土,爰居其野。虎豹为群,於鹊与处。嘉命不迁,我惟帝女。’”③(汉)郭璞注,(清)洪颐煊校:《穆天子传》,北京:中华书局,1985 年,第15-16 页。在战国时期的《穆天子传》中,西王母已经自称“帝女”,并出现了明显的拟人色彩和执掌人类长生的权力。汉代的《焦氏易林》记载:“患解忧除,王母相于。与喜俱来,使我安居。”④(汉)焦延寿:《焦氏易林》,北京:中华书局,1985 年,第19 页。建宁元年纪年“尚方”铭:“建宁元年九月九日丙午造作尚方明镜,幽湅三商,上有东王父,西王母,生如山石,长宜子孙,八千万里,富且昌,乐未央,师命长,买者大吉羊,宜古市,君宜高官,位至三公,长乐央。”⑤孔祥星、刘一曼:《中国古代铜镜》,北京:文物出版社,1984 年,第90 页。可见,西王母俨然成了能扶危赐福的救主。西王母由一位凶神逐渐转变为升仙的主神,还经历了一次民间“造神”运动,《汉书·哀帝纪》和《汉书·五行志》都记载了汉哀帝建平四年时发生的和西王母有关的事件,“民惊走,持稿或棷一枚,传相付与,曰行诏筹。道中相过逢多至千数,或被发徒践,或夜折关,或逾墙入,或乘车骑奔驰,以置驿传行,经历郡国二十六,至京师。其夏,京师郡国民聚会里巷仟佰,设(祭)张博具,歌舞祠西王母。又传书曰:‘母告百姓,佩此书者不死。不信我言,视门枢下,当有白发。’至秋止。”⑥(汉)班固著,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962 年,第1476 页。曾布川宽认为,汉代民众这次打着西王母旗号发生的民间骚乱,正是西王母在汉代升仙观念中成为主神的标志。⑦张倩仪:《魏晋南北朝升天图研究》,北京:商务印书馆,2010 年,第54 页。信立祥也认为这次民间骚乱,成为了民间西王母造神运动的一场表现形式。⑧信立祥:《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社,2000 年,第148 页。西王母在升仙的意义上占有重要地位。

汉代人塑造了西王母的神仙地位并将其作为广泛的民众信仰,最根本的原因还是汉代一直流传的西王母拥有可以使人长生不死的权柄。汉代《淮南子·览冥训》结尾部分提到:“譬若羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧。无以续之。何则?不知不死之药所由生也。”⑨(汉)刘安等著,(汉)高诱注:《淮南子》,上海:上海书店出版社,1986 年,第98 页。东汉张衡《灵宪》也记载:“羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。”⑩(南朝)范晔著,(唐)李贤注:《后汉书》,北京:中华书局,1965 年,第3216 页。《文选·祭颜光禄文》李善注引《周易归藏》:“昔嫦娥以西王母不死药服之,遂奔月,为月精。”①(南朝)萧统编,(唐)李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986 年,第2609 页。透过嫦娥奔月的神话可以看出,古人已经认为西王母可以让人长生不死,甚至直接飞升成仙。这样的观念对人们具有极大的诱惑性,也是西王母信仰得以大规模传播的关键。西王母在自身神格逐渐升高的同时,她的附属、侍从也越来越丰富。三足乌成为了西王母神仙系统中的附属之物,蟾蜍和玉兔为西王母捣制不死药;九尾狐既是西王母接引死者升入仙境途中的神秘伴侣②巫鸿著,柳杨、岑河译:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,上海:三联书店出版社,2006 年,第132 页。,也是墓主人向西王母寻求庇荫九族的象征③李凇:《论汉代艺术中的西王母图像》,长沙:湖南教育出版社,2000 年,第264 页。;龙、虎、凤等神兽也都变成了侍从,秉承西王母的旨意行事。这些祥瑞动物本身都有着深厚的思想文化背景,都代表了古人心中的某些精神和追求。西王母信仰将这些分散的、由珍禽瑞兽所代表的东西吸纳、融合在一起,形成了一种更加立体、多样的信仰模式。

西王母信仰是在一个漫长的培育和强化过程中形成的,先后经历了三个发展阶段:一是西王母由人兽不分的形貌逐渐定型成人形;二是西王母的神格明确表现为庇佑驱邪和掌管长生不死药;三是西王母成为受人们广泛信仰的主神。西王母信仰所经历的这三个发展阶段,符合早期神话向宗教信仰转化的科学轨迹。西王母信仰的流传完全是人力所造,这除了与当时的政治、思想等社会基础有关外,也和道教的产生、发展有密切关系。道教产生于东汉时期,是自然宗教和伦理宗教的结合,道教虽然并非一神教,但仍存在至上神的信仰④牟钟鉴、胡孚琛、王葆玹:《道教通论》,济南:齐鲁书社,1991 年,第326 页。。道教的一个重要特点是修道成仙,既包括白日飞升也包括尸解成仙。无论何种形式,其最终目的都与西王母信仰中的“成仙”和升天如出一辙。道教创立之初,将拥有巨大影响力的西王母信仰纳入进来是十分正常也是十分必要的。道教早期经典《太平经》中有“使人寿若西王母”的话语⑤罗炽:《太平经注译》,重庆:西南师范大学出版社,1996 年,第113 页。,可见西王母在当时已经成为了道教的主神之一。此外,西王母作为女仙的身份也是其与道教发生深刻联系的又一原因。道教崇尚“阴阳平衡”,并将这种理念贯穿到宇宙观和修炼活动等多方面中。在道教的神仙体系中,阴阳平衡思想主要体现在女仙的地位上。女性代表阴,男性代表阳,阴阳平衡要求在构筑神仙体系时要充分顾及女仙的席位。作为当时民间重要的女神——西王母,自然被道教拿来当作女仙之首,《老子中经》明确认为西王母为太阴之气所化⑥(北宋)张君房辑,蒋力生等校注:《云笈七签》,北京:华夏出版社,1996 年,第98 页。。西王母进入道教系统,不仅使这种民间信仰走上了正式宗教的“正规”;也和道教相辅相成,在古代思想文化的舞台上发出更加耀眼的光芒。

(二)西王母信仰背景下的汉代凤“升仙”主题画像石

汉代以前,凤就成为了引魂升天的向导,随着汉代西王母神仙信仰的发展和深化,凤以祥瑞神兽和引魂使者的角色也进入了这个领域,“福熹进兮日以荫,食玉英兮饮醴泉,……凤凰舞兮见神仙,保长命兮寿万年”⑦中国科学院考古研究所洛阳发掘队:《洛阳西郊汉墓发掘报告》,《考古学报》,1963 年第2 期,第224 页。。这句汉代社会的流行语,正是时人对凤这种神异功能的认同。画像石是汉代墓葬中的常见之物,结合汉代社会中盛行的西王母信仰和死后成仙愿望,画像石上刻画了很多仙境景象,形成了很多特定的象征符号。凤是这类符号的重要组成部分,以下将画像石中的相关内容作分类举例。

1.凤与天门(双阙)

据《淮南子·天文训》记载:“天阿(门)者,群神之阙也。”①(汉)刘安等著,(汉)高诱注:《淮南子》,上海:上海书店出版社,1986 年,第39 页。汉代高诱注:“阙,犹门也。”②同上,第39 页。汉代东方朔所著《神异经·西北荒经》中也提到:“西北荒中有二金阙,高百丈,金阙银盘,圆五十丈。二阙相去百丈,上有明月珠,径三丈,光照千里。中有金階,西北入两阙中,名曰天门。”③(汉)东方朔:《神异经》,北京:中华书局,1991 年,第23—24 页。天门与人间的“阙”性质基本相同,但不同的是据《论衡·道虚篇》记载:“如天之门在西北,升天之人,宜从昆仑上。”④(汉)王充:《论衡》,北京:中华书局,1985 年,第74 页。天门是天上神仙世界的阙。汉墓中的“阙”主要即指墓主死后通过阙(天门)进入天国⑤赵殿增、袁曙光:《“天门考”兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》,《四川文物》,1990年第6 期,第8 页。。凤与天门(双阙)的组合主要表现为凤站立或飞翔于阙边及天门附近和与天门相对的石棺背后,但是并非所有的双阙、天门图都有完整的配置,也有不少图像存在门(阙)下无人等情况。凤与天门(双阙)图式主要见于四川、江苏和河南的部分汉墓中。

四川省简阳鬼头山崖墓3 号石棺上,棺右边的画像由人物、凤、瑞兽和建筑结合而成,画面中间是带檐双阙,左右阙顶各立一只凤,阙内有一位作拱手相迎状的立人,双阙之上有醒目的“天门”字样(图2)⑥高文:《四川汉代石棺画像集》,北京:人民美术出版社,1997 年,第52 页。。此外,四川省长宁县七个洞崖墓7 号崖棺左外侧的画像则是省略了天门(双阙)造型,直接是凤在墓主人马前导引进入仙境的构图(图3)⑦罗二虎:《西南汉代画像与画像墓研究》,成都:四川大学博士学位论文,2001 年,第45 页。。汉代人认为死亡并不是个体生命的终结,人的灵魂会在另一个永恒的地方继续存在。如前文所述,凤在先秦楚地帛画中已具有导引墓主人灵魂升天的意味,随着汉代升仙信仰在全社会的盛行,凤原有的升仙“引领”色彩被放大,汉代人通过丰富的想象力将凤与升仙紧密结合,塑造了“凤与天门(双阙)”的图案类型,将凤的“导引升仙”意义发展得更加明确。

图2 简阳鬼头山崖墓3 号石棺“天门图”⑧高文:《四川汉代石棺画像集》,北京:人民美术出版社,1997 年,第52 页。

图3 长宁县七个洞崖墓7 号崖棺画像⑨罗二虎:《西南汉代画像与画像墓研究》,成都:四川大学博士学位论文,2001 年,第45 页。

2.凤与西王母

关于汉代的升仙信仰,最主要的依托对象是西王母,汉画像石中常有凤和西王母直接组合的例子。陕西省汉中和河南省新郑发现的汉墓画像砖上,都刻画了西王母端坐,捣药兔在其身侧,一只凤鸟口衔仙丹,回首展翅欲飞的画面(图4、图5)。西王母信仰在汉代全国的普及,也是凤作为“引魂升仙”使者的身份得到普遍认同的契机。先秦时期,楚地虽有这种观念模式,但并未发现当时除了楚地之外的其它国家和地区对此的关注。虽然凤和西王母结合的具体时间很难说清,但从汉代开始它们之间被联结在一起的确是事实。西王母作为汉代人心中无所不能的女神,自然有能力役使神鸟。人们对死亡的恐惧是显而易见的,但汉代人认为死亡只是现世生活的结束;在人死后,可以借助神力进入神仙世界,这才是人生命的目的。汉代“天人感应”盛行,天和皇权的联系更加密切,而普通人和天的距离则被拉大,人们想升仙只靠自己的修行很难达到,“西王母役使凤导引人魂魄升仙”的说法成为了主流。

图4 汉中城固汉墓画像砖 ①毛娜:《汉画西王母图像研究》,郑州:郑州大学博士学位论文,2016 年,第102 页。

依蒲慕州所言,中国古代在佛教传入之前,古人就对自己死后的归宿有系统而成熟的想法③蒲慕州:《墓葬与生死——中国古代宗教之省思》,北京:中华书局,2008 年,第205—222 页。。汉代人带着对死亡的恐惧和对死后理想生活的向往,想象出了一个高不可攀却又能够企及的神仙世界,并最终形成了以西王母为中心、以凤、三足乌和九尾狐等神兽组成的固定模式。凤和西王母本不是一个体系,但在全民升仙的狂热社会浪潮中,也被当作了升仙的附属,它进入这个体系一方面是增添人们对无所不能的神仙世界的期许;另一方面也强化了凤作为神兽而受人崇拜的因素。汉代的画像石可以说是集中展现凤形象的舞台,在升仙、长生信仰盛行的时代背景下,凤与天门、西王母等元素相组合,既成为仙界的象征,又成为汉代主流价值观念的载体。

五、结语

中国人对凤都不陌生,今天的人们在各种喜庆场合都愿意用凤来表现吉祥的意味,但是凤在先秦、秦汉时期还有另一重身份,即引领死者亡魂升仙的使者。殷商时期,凤作为巫师的“助手”起着沟通天和君主意志的使者作用;春秋战国时楚地有着凤接引墓主人升天的观念;汉代随着西王母信仰的盛行,凤又成为了西王母的附属,与掌管人们长生和成仙的西王母一起,被当作亡者升仙的标志之一。从先秦到汉代,凤一直是人们心中的祥瑞鸟,再加上其能使人升仙,故成为了最受人尊崇的神兽之一。而凤之所以能成为祥瑞,能有使人升仙的能力,皆源于凤以“阳精”“火精”等意蕴,成为古人思想观念中太阳的另一种化身,太阳所拥有的新生能力,也就由此被赋予在凤的身上。古人将升仙看作是自我生命新的开始,凤“引魂升仙”的能力,实际上是古人对太阳新生能力的崇拜表现之一。