從傳言到定説

——褚淵失節與《褚賁傳》的書寫和變異

陳燦彬

歷史“事實”和形象多由後人建構,它們經由語言創造代代相傳,如同文學敍事作品,隨着時間的推移而不斷得到修正和改變。柯林武德所謂“構造性的歷史學描述”即是“從權威們那裏所引用來的陳述之間插入了另一些爲它們所藴涵着的陳述”。(1)(英) 柯林武德: 《歷史的觀念》,北京: 商務印書館,1997年,第335頁。這種插入和補充讓歷史敍事更具連續性,也鮮明地反映了史家的思想及其時代的風氣。那麽,史家面對同一史料的處理態度和方法就值得深究。蔡涵墨曾提倡對史料進行“文本考古學”的考察,垂直地理解材料,因爲“材料並非一次完成的静態的産物,而應看作伴隨着政治與思想變化,文本隨時代變化不斷經歷變更與操作的動態過程的結果”。(2)(美) 蔡涵墨: 《歷史的嚴妝: 解讀道學陰影下的南宋史學》序,北京: 中華書局,2016年,第5頁。可參孫正軍: 《通往史料批判研究之途》,《中國史研究動態》2016年第4期,第34—39頁。通過比勘源初文本與衍生文本的異同,我們可以清晰地看到史家是如何對源初文本進行改補删削,由此生成新的衍生文本,而探究史家爲何要進行改補删削,則又需深入其個人思想及時代背景。此外,衍生文本生成之後,如果被後世普遍接受,那麽源初文本就會逐漸隱形,而衍生文本則逐漸知識化,成爲歷史事實。

褚賁“恥其父失節”見於司馬光《資治通鑑》,與此敍事類似的還見於唐代李延壽之《南史》,兩書的史源都可追溯到《南齊書》,但是三書記載卻略有不同,折射出不同的時代背景和史家用心。後世基本沿襲司馬光之説,而忽略其中微小的差異,甚至今天的歷史論述對此亦是習焉不察,(3)如胡耀震: 《任昉代褚蓁表和相關的〈文選〉舊注》(《文獻》1994年第2期,第42—49頁)、張承宗、蘇利嫦: 《陽翟褚氏與東晉南朝政治》(《揚州大學學報(人文社會科學版)》2003年第2期,第73—79頁)等文都是接受《南史》、《資治通鑑》之説。故而有重新討論的必要。本文以“褚賁恥父失節”文本爲中心,從文本的歷史性和歷史的文本性出發,考察“褚淵失節”言論的傳播環境與《南齊書》史傳書寫的關係,接着比對《南齊書》、《南史》、《資治通鑑》記載的異同,觀覘李延壽、司馬光之用心及其時代風氣,最後闡述經由司馬光確定下來的文本如何被接受和傳播。

一、褚淵失節與時人謗議

褚賁之父褚淵,字彦回,河南陽翟人。南朝宋齊鼎革之際,褚淵身爲劉宋顧命大臣,卻出仕蕭齊。《南史·褚賁傳》所謂“父背袁粲等附高帝”,指的是褚淵與袁粲同受宋明帝臨終顧命,輔佐幼主劉煜(蒼梧王),然而在蕭道成廢蒼梧王立宋順帝一事上,褚淵卻站在蕭道成(即齊高帝)一邊。(4)《南齊書》卷二三《褚淵傳》,北京: 中華書局,2017年,第478頁。禪代之後,褚淵更是“求爲齊官”,仍任侍中、中書監。(5)《南齊書》卷二三《褚淵傳》,第478—479頁。袁粲、劉秉與蕭道成、褚淵,本號爲劉宋朝“四貴”,然在廢立之事上,袁、劉卻與蕭、褚意見相左,形成兩股不同的政治勢力。當時,齊王蕭道成“功高德重,天命有歸”,袁粲自以爲身受顧托之命,不欲身事二姓,(6)《宋書》卷八九《袁粲傳》,北京: 中華書局,1974年,第2232頁。遂與劉秉等人起兵,但以失敗告終。(7)《宋書》卷一〇《順帝本紀》,第195—196頁。

易代之際,褚淵與袁粲截然不同的命運選擇,引起時人“謗議沸騰”,(8)《南史》卷二八《傳論》,北京: 中華書局,1975年,第759頁。《南齊書》稱“世之非責淵者衆矣”,(9)《南齊書》卷二三《傳論》,第488頁。《南史》則謂“然世頗以名節譏之,於時百姓語曰:‘可憐石頭城,寧爲袁粲死,不作彦回生。’”(10)《南史》卷二八《褚彦回傳》,第753頁。今檢史書,尚可窺當時士人之非議,兹舉幾條以見其概:(11)安田二郎曾詳細考察時人和史家(沈約、裴子野)對褚淵和袁粲的評價,探尋他們的發言意圖和道德倫理觀。參見(日) 安田二郎: 《六朝政治史の研究》,京都: 京都大學學術出版會,2003年,第608—634頁。本文對褚淵失節事的探討則更關注《南齊書》、《南史》記載的異同。

司徒褚淵入朝,以腰扇鄣日,祥從側過,曰:“作如此舉止,羞面見人,扇鄣何益?”淵曰:“寒士不遜。”祥曰:“不能殺袁、劉,安得免寒士?”(12)《南齊書》卷三六《劉祥傳》,第711—712頁。《南史》所記與此相同,見《南史》卷一五《劉祥傳》,第430頁。

“作如此舉止”除指褚淵以腰扇遮蔽太陽外,還影射了褚淵的失節。“袁、劉”即袁粲和劉秉,劉祥言下之意就是指斥褚淵背叛劉宋,出賣袁、劉,出仕蕭齊,擔任高職。只有褚淵這種舉止行徑,才能獲致榮華富貴,而免寒士之譏。有趣的是,《南史·謝超宗傳》亦有類似的記載:

後司徒褚彦回因送湘州刺史王僧虔,閣道壞,墜水;僕射王儉驚跣下車。(謝)超宗拊掌笑曰:“落水三公,墜車僕射。”彦回出水,沾濕狼藉。超宗先在僧虔舫,抗聲曰:“有天道焉,天所不容,地所不受。投畀河伯,河伯不受。”彦回大怒曰:“寒士不遜。”超宗曰:“不能賣袁、劉得富貴,焉免寒士。”前後言誚,稍布朝野。(13)《南史》卷一九《謝超宗傳》,第543頁。

同樣是説“寒士不遜”,但針對的是不同的事件,而且謝超宗與劉祥的對話幾乎是一樣的。其中“前後言誚,稍布朝野”正可與“世之非責”的總體輿論環境相發明。然而,《南齊書》只記載了謝超宗所説“落水三公,墮車僕射”,後面“寒士不遜”的對話都不見録。(14)《南齊書》卷三六《謝超宗傳》,第708頁。首先,稱陳郡謝氏爲“寒士”,恐有不妥。其次,謝超宗曾在蕭道成霸府中,易代之際也有功勞。(15)參見陶賢都: 《魏晉南北朝霸府與霸府政治研究》,長沙: 湖南人民出版社,2007年,第172頁。《南史》增加此對話,可能是出於凸顯褚淵失節的考慮。此類現象並不少見,在非議褚淵失節的記載上可見一斑。

如《南齊書》:

輕薄子頗以名節譏之,以淵眼多白精,謂之“白虹貫日”,言爲宋氏亡徵也。(16)《南齊書》卷二三《褚淵傳》,第497頁。

《南史》變“輕薄子”爲“袁粲”,文本亦有增飾:

及袁粲懷貳,曰:“褚公眼睛多白,所謂白虹貫日,亡宋者終此人也。”他日,粲謂彦回曰:“國家所倚,唯公與劉丹陽及粲耳,願各自勉,無使竹帛所笑。”彦回曰:“願以鄙心寄公之腹則可矣。”然竟不能貞固。(17)《南史》卷二八《褚彦回傳》,第751頁。

可見《南史》對待褚淵失節之事,態度較《南齊書》堅決。王鳴盛認爲《南史》“所添頗有意”,(18)(清) 王鳴盛: 《十七史商榷》卷六〇《南齊書不譏褚淵》,上海古籍出版社,2013年,第772頁。此意就是在强化褚淵失節的嚴重性。

又如《南史》所載褚炤“非彦回身事二代”事:

彦回子賁往問訊炤,炤問曰:“司空今日何在?”賁曰:“奉璽紱,在齊大司馬門。”炤正色曰:“不知汝家司空將一家物與一家,亦復何謂。”彦回拜司徒,賓客滿坐,炤歎曰:“彦回少立名行,何意披猖至此!門户不幸,乃復有今日之拜。使彦回作中書郎而死,不當是一名士邪?名德不昌,遂有期頤之壽。”彦回性好戲,以軺車給之,炤大怒曰:“著此辱門户,那可令人見。”索火燒之,馭人奔車乃免。(19)《南史》卷二八《褚炤傳》,第756—757頁。

《南齊書》只有褚炤“使淵作中書郎而死,不當是一名士?德不昌,遂令有期頤之壽”(20)《南齊書》卷三二《褚炫傳》,第644頁。之語,《南史》則增飾了許多對話,其意皆在指斥褚淵失節。從《南齊書》與《南史》的差異來看,唐代史書對其事的記載有變本加厲的傾向,但不管如何,當時士人譏議褚淵失節是一個存在的事實。我們要追問的是,爲何同時代人會有如此之多的批評?蕭齊政權對這些言論的態度是什麽?南朝人的態度與後世又有什麽區别?

二、輿論生態: 謗議何以沸騰

時人對褚淵失節的非議之多,前所未有。正因如此,後人在此事件中發現了其具有歷史轉折的意味。宋代晁説之云:“予嘗歎自開闢有君臣來,未有比肩近臣,一旦北面,稱翊贊佐命,以本朝輸人者,實自齊禇淵始。”(21)(宋) 晁説之: 《嵩山文集》卷一二《讀梁書》,《四部叢刊續編》第385册,上海書店,1989年,第32頁。但是這也啓人疑竇,因爲在褚淵之前,此事也未嘗没有,爲何褚淵成了歷史的標誌?王若虚云:“蕭道成取宋,王儉、禇淵之力爲多……而一時物議,往往咎淵,而少及儉者。何邪?”(22)(元) 王若虚: 《滹南遺老集》卷二八,《四部叢刊初編》第1356册,第7頁。王夫之則稱:“魏、晉以降,臣節隳,士行喪,擁新君以戕舊君,旦比肩而夕北面,居之不疑,而天下亦相與安之也久矣。獨至於褚淵而人皆賤之。……華歆、王祥、殷仲文、王弘、傅亮之流,均爲黨逆,淵獨不齒,何也?”(23)(清) 王夫之: 《讀通鑒論》卷一六,北京: 中華書局,1975年,第458頁。王夫之認爲不僅是因爲褚淵聯姻宋室,爲宋明帝的顧命大臣,而且最主要是他要借蕭道成之手除掉另一個顧命大臣袁粲。(24)(清) 王夫之: 《讀通鑒論》卷一六,第458—459頁。前者《南史》已有類似之論,即褚淵“以人望見推,亦以人望而責也”,(25)《南史》卷二八《傳論》,第759頁。後者則從權力鬥争的角度出發論證褚淵之不仁不義。另又有從其家族累世賣國切入,論證其“醜聲真自不堪”,故而爲士論所不齒。(26)可參見《十七史商榷》卷六〇《褚賁傳互有短長》,第773頁;張承宗、蘇利嫦: 《陽翟褚氏與東晉南朝政治》,《揚州大學學報(人文社會科學版)》2003年第2期,第73—79頁。要之,已有三種解釋都没有充分考慮到時人謗議的傳播環境。换言之,爲何同時代會有如此之多的言論孳生?蕭齊政權難道不對這種不利的言論進行管控嗎?這就必須觸及蕭齊對禪代與士人的態度,兹從兩點論述。

首先,南朝並不忌諱禪代,態度與魏晉已有差别。“禪讓”是魏晉南北朝時期王朝更替的基本模式,但魏晉和南北朝的禪讓卻有些變化。正如趙翼所説,“及劉裕則身爲晉輔而即移晉祚”和“劉裕篡大位而即戕故君”,此後齊、梁、陳、隋、北齊、後周,莫不皆然,此是歷史一大變局。這種禪讓模式的轉變使得南朝君主對待禪讓的態度與前代大不相同。趙翼稱:“曹魏假稱禪讓以移國統,猶仿唐、虞盛事,以文其奸。及此例一開,後人即以此例爲例,而並忘此例之所由仿,但謂此乃權臣易代之法,益變本而加厲焉。此固世運人心之愈趨愈險者也。”(27)(清) 趙翼: 《廿二史札記校證》卷七《禪代》,北京: 中華書局,2001年,第144頁。“愈趨愈險”其實就是指南北朝君臣把王朝的更替當成稀鬆平常的事情。周一良先生也指出南朝史臣所修的國史,在對待本朝禪代的事上,遠不如前代“曖昧畏縮,隱瞞回護”。(28)周一良: 《魏晉南北朝史學與王朝禪代》,《魏晉南北朝史論集》,北京大學出版社,1997年,第431頁。在此背景下,南朝的皇帝雖然也要極力營造和渲染政權的合法性,(29)使臣出使,甚至還要隨時準備應對北朝的質疑。《南齊書》載僧朗出使北魏,面對魏人正統性的質疑,曾予以詳細的解答,宣揚蕭齊政權的合法性。這是因爲外交辭令的需要,故而需要不避諱禪代,而是儘量找到更多説辭來輔助。見《南齊書》卷五七《魏虜》,第1094—1095頁。但是對禪代之事實際上不太避諱,甚至有時還能容忍士族的譏斥。比如:

永明初,(劉祥)撰《宋書》,譏斥禪代,尚書令王儉密以啓聞,上銜而不問。(30)《南史》卷一五《劉祥傳》,第430頁。按: 《南齊書》與《南史》同。參見《南齊書》卷三六《劉祥傳》,第712頁。

對於劉祥私修史書的譏刺,齊武帝不過是銜而不問,没有立即以此問罪。可想而知,蕭齊君主對於此問題的容忍態度。事實上,齊高帝踐阼伊始,就曾向劉瓛詢問當時士族對於自己“應天革命”的看法:

齊高帝踐阼,召瓛入華林園談語,問以政道。答曰:“政在《孝經》。宋氏所以亡,陛下所以得之是也。”帝諮嗟曰:“儒者之言,可寶萬世。”又謂瓛曰:“吾應天革命,物議以爲何如?”瓛曰:“陛下戒前軌之失,加之以寛厚,雖危可安;若循其覆轍,雖安必危。”及出,帝謂司徒褚彦回曰:“方直乃爾。學士故自過人。”敕瓛使數入,而瓛自非詔見,未嘗到宫門。(31)《南史》卷五〇《劉瓛傳》,第1236頁。

劉宋之所以短祚,是因宗室自相殘殺,導致自身力量大大削弱,政權由此旁落。因此,劉瓛答以“政在《孝經》”。此後,王儉在國子學中設置《孝經》,就體現了這種政治嗅覺。面對陸澄“《孝經》非鄭所注”,“不宜列在帝典”的懷疑,王儉首先點明“此書明百行之首,實人倫所先”,(32)《南齊書》卷三九《陸澄傳》,第761頁。實際上有着强烈的現實針對性。另外,劉瓛對於蕭道成謀朝篡位的看法,也不過是讓他吸取前代的教訓,不要重蹈覆轍,而是“加之以寛厚”。如果接續前言“政在《孝經》”,那麽這裏的語境是指寛厚對待宗室;但是,“政在《孝經》”的對話不見於《南齊書》,(33)《南齊書》卷三九《劉瓛傳》,第754頁。是《南史》後來所加,因此,《南齊書》“加之以寛厚”的語境又可泛指對士族,對天下百姓。總之,這些對話既表明當時士族對於禪代無可無不可的意見,而且也闡明了齊高帝未來的施政方針及其對士人的態度。

其次,南朝的皇權雖較魏晉有所增强,但是門閥世族依舊是政治的主要力量。(34)參見田餘慶: 《東晉門閥政治》,北京大學出版社,1996年,第361—362頁。易代之際,新朝仍需依靠前朝大臣,在政治上與世家大族合作。因此,南朝士族的君臣觀念與後世大不相同,面對如同弈棋般的王朝更替,南朝門閥貴族“自來無動於衷者爲多,表現封建忠臣氣節者雖非絶無而極少”,(35)周一良: 《東晉以後政權嬗代之特徵》,《魏晉南北朝史札記》,北京: 中華書局,1985年,第259頁。可參見唐長孺: 《魏晉南朝的君父先後論》,《魏晉南北朝史論拾遺》,北京: 中華書局,1983年,第233—248頁;(日) 安田二郎: 《南朝貴族制社會の変革と道德·倫理》,《六朝政治史の研究》,第605—680頁。他們不太可能會忠於一家一姓,而是更注重家族的傳承和門户的張大。這種“與時推遷,爲興朝佐命,以自保其家世”正是南朝之“風會習尚”。(36)《廿二史札記校證》卷一二《江左世族無功臣》,第254頁。换言之,他們關心的並非是誰家的天下,而是尋求安定的統治環境,促進家族的發展。當時士族也有意與皇權争奪平等的地位,故而皇權無法取得絶對性的優勢。永明五年,文惠太子蕭長懋親臨國學,與王儉、張緒等人討論“無不敬”義。太子代表皇權,强調尊卑有别,所謂“上之接下,慈而非敬”,但是王儉卻處處强調尊卑所同,所謂“資敬奉君,必同至極,移敬逮下,不慢而已”,代表士族階層的看法。(37)《南齊書》卷二一《文惠太子傳》,第447—448頁。如果再與上面提到的劉瓛“加之以寛厚”相參看,那麽王儉、張緒所説“移敬逮下,不慢而已”、“接下思恭”、“恭敬是立身之本,尊卑所以並同”、“禮者敬而已矣。自上及下,愚謂非嫌”等一系列話語,正是士族要與皇權相匹敵的訴求。由此不難想見此時士族之地位,他們不但可與皇權抗衡,而且皇族亦須對其禮讓三分。因此,對於士族的激烈言論,蕭齊政權大多能够容忍,而其時士族之言論亦頗爲自由。

了解了蕭齊的政治生態,我們就可以更好地理解當時“謗議”的發生場域。但需要强調的是,《南史》關於“褚淵失節”的敍事在某種程度上遮蔽了原本寛容的輿論環境。這從《南齊書》、《南史》的異同便可見端倪。

如卞彬事,《南齊書》曰:

宋元徽末,四貴輔政。彬謂太祖曰:“外間有童謡云:‘可憐可念尸著服,孝子不在日代哭,列管蹔鳴死滅族。’尸著服,褚字邊衣也,孝除子,以日代者,謂褚淵也。列管,蕭也。”彬退,太祖笑曰:“彬自作此。”齊台初建,彬又曰:“誰謂宋遠,跂予望之。”太祖聞之,不加罪也。(38)《南齊書》卷五二《卞彬傳》,第984頁。

《南史》載:

齊高帝輔政,袁粲、劉彦節、王藴等皆不同,而沈攸之又稱兵反。粲、藴雖敗,攸之尚存。彬意猶以高帝事無所成,乃謂帝曰:“比聞謡云‘可憐可念尸著服,孝子不在日代哭,列管暫鳴死滅族’。公頗聞不?”時藴居父憂,與粲同死,故云“尸著服”也。“服”者,衣也。“孝子不在日代哭”者,褚字也。彬謂沈攸之得志,褚彦回當敗,故言哭也。列管謂蕭也。高帝不悦,及彬退,曰:“彬自作此。”後常於東府謁高帝,高帝時爲齊王。彬曰:“殿下即東宫爲府,則以青溪爲鴻溝,鴻溝以東爲齊,以西爲宋。”仍詠詩云:“誰謂宋遠,跂予望之。”遂大忤旨,因此擯廢數年,不得仕進。(39)《南史》卷七二《卞彬傳》,第1767頁。

兩書的史料大致相同,其差異主要有三點: 首先是卞彬敍述童謡的時間,其次是卞彬關於童謡的解讀,最後是這兩個事件的結果。述童謡的時間,《南齊書》繫在元徽(473—477)末年,《南史》則繫在昇明(477—479)初年,但這兩個時間都是蕭道成篡宋之前;詠詩事: 《南齊書》在革命後,《南史》在革命前。其次對於童謡中“尸著服”的解讀,《南史》稱是暗指王藴居父憂,《南齊書》則無。這點區别與敍事時間的變動有關係,因爲元徽末年王藴與袁粲還在世。不過,兩者雖有内容的詳略,但都是直指褚淵和蕭道成。(40)李曉紅認爲時間的差别正好可以闡釋史書解讀的詳略,參見《卞彬童謡與宋齊革易之歷史書寫——從〈南齊書·卞彬傳〉據〈南史〉補字説起》,《中山大學學報(社會科學版)》2015年第5期,第23—33頁。筆者認爲兩者的不同,不能只是單方面説蕭子顯爲親者諱,而李延壽所載就是歷史真實。童謡敍事在史書上常有不同的解釋,這是根據修史者想要達到的目的來建構的。因此,在不同的記載中,更要看到他們所代表的不同的時代精神和史家之心。《南齊書》、《南史》對褚淵失節的不同態度,恰恰可以説明其背後是兩種不同的指導觀念。最重要的變動是兩次事件的結果,《南齊書》的蕭道成是以“笑曰”應對卞彬的唐突,而且禪代之後,對於卞彬所謂“誰謂宋遠,跂予望之”,也是聞而不加罪。《南史》則異於此,首先蕭道成面對卞彬所敍述的童謡,當面就表示“不悦”,其後其詠《河廣》詩,也“大忤旨”,而不得仕進。也就是説,《南齊書》所塑造是個寛宏大量的君主形象,對非議禪代的言論能够一笑了之,但是《南史》改易字詞之後,感情色彩完全變味,蕭道成的形象也就有了一個一百八十度的轉變。如前文所述,對於“褚淵失節”事,《南史》較《南齊書》的記載有變本加厲、强化其失節的傾向。卞彬兩事記載的差異亦復如此。然而,此條的改易也遮蔽了蕭齊政權對“褚淵失節”言論的真正態度。事實上,蕭齊奪權與褚淵失節是一體兩面,既然蕭道成能够容忍非議禪代的言論,自然不會有意控制有關褚淵失節的言論。這可從沈文季事得到印證。

《南齊書》云:

文季風采棱岸,善於進止。司徒褚淵當世貴望,頗以門户裁之,文季不爲之屈。世祖在東宫,於玄圃宴會朝臣。文季數舉酒勸淵,淵甚不平,啓世祖曰:“沈文季謂淵經爲其郡,數加淵酒。”文季曰:“惟桑與梓,必恭敬止。豈如明府亡國失土,不識枌榆。”遂言及虜動,淵曰:“陳顯達、沈文季當今將略,足要委以邊事。”文季諱稱將門,因是發怒,啓世祖曰:“褚淵自謂是忠臣,未知身死之日,何面目見宋明帝?”世祖笑曰:“沈率醉也。”中丞劉休舉其事,見原。(41)《南齊書》卷四四《沈文季傳》,第862頁。

“褚淵自謂是忠臣,未知身死之日,何面目見宋明帝”,《南史》此句作“褚彦回遂品藻人流,臣未知其身死之日,何面目見宋明帝”,(42)《南史》卷三七《沈文季傳》,第962頁。從指斥褚淵失節事來看,《南齊書》顯然要勝於《南史》。值得注意的是,齊武帝在東宫玄圃宴請朝臣,此時尚爲太子,而對於沈文季指斥褚淵失節事,不過是笑稱這是一時醉語。與此同時,中丞劉休還向齊高帝舉報,但結果也没有追究。《南齊書》、《南史》對此所載均同。由此可見,在蕭齊政權統治下,士族的言論頗爲自由,官方並没有抑制有關“褚淵失節”的言論,而是相對寛容,這是謗議能够“沸騰”的原因,也影響了《南齊書》的書寫。

三、《南齊書》、《南史》所載“賁恨淵失節”之異同

如上文所述,《南齊書》、《南史》對於“褚淵失節”的書寫表現出完全不同的取向,這一點也貫徹在《褚賁傳》的書寫中。

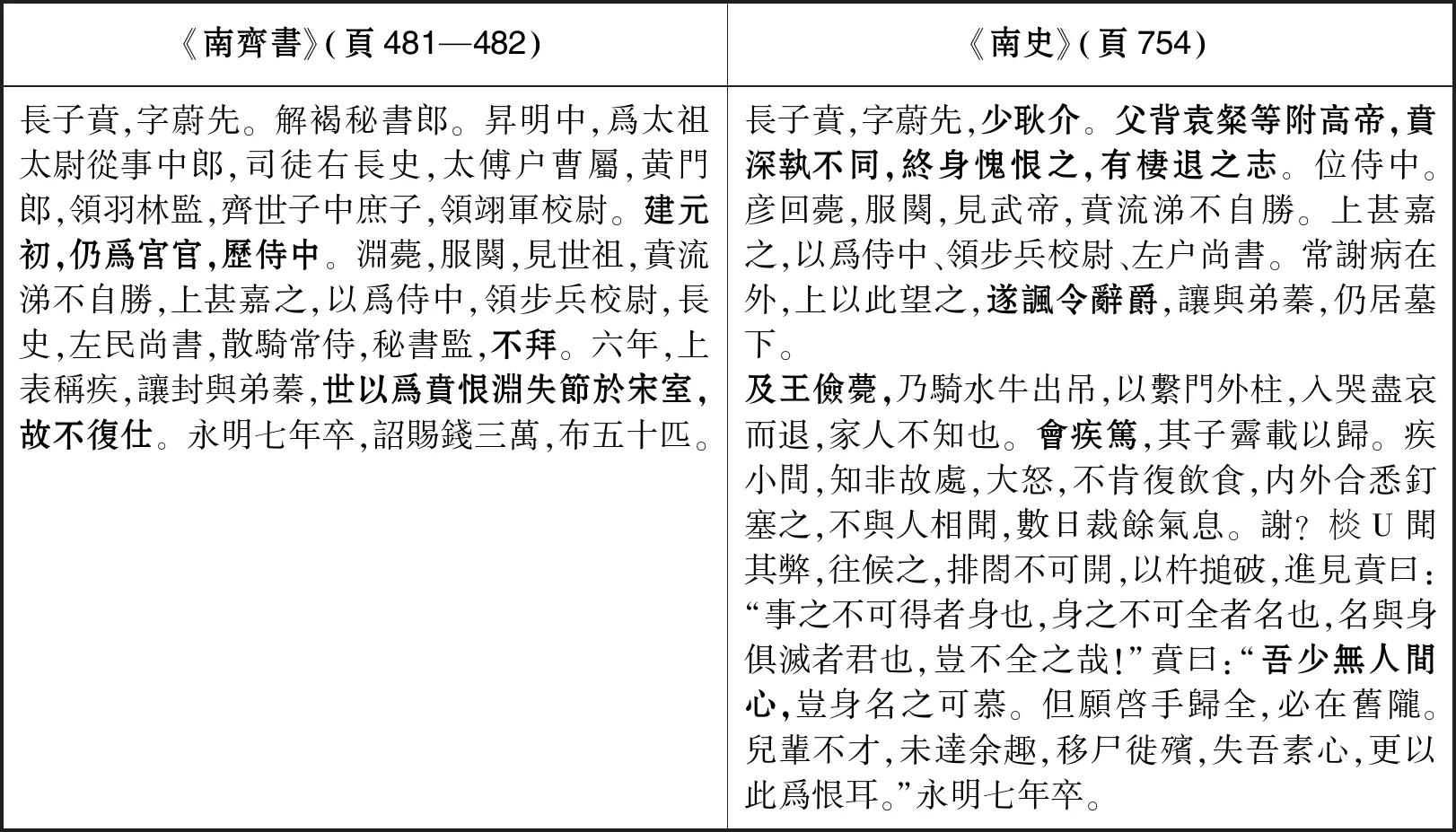

《南齊書》(頁481—482)《南史》(頁754)長子賁,字蔚先。解褐秘書郎。昇明中,爲太祖太尉從事中郎,司徒右長史,太傅户曹屬,黄門郎,領羽林監,齊世子中庶子,領翊軍校尉。建元初,仍爲宫官,歷侍中。淵薨,服闋,見世祖,賁流涕不自勝,上甚嘉之,以爲侍中,領步兵校尉,長史,左民尚書,散騎常侍,秘書監,不拜。六年,上表稱疾,讓封與弟蓁,世以爲賁恨淵失節於宋室,故不復仕。永明七年卒,詔賜錢三萬,布五十匹。長子賁,字蔚先,少耿介。父背袁粲等附高帝,賁深執不同,終身愧恨之,有棲退之志。位侍中。彦回薨,服闋,見武帝,賁流涕不自勝。上甚嘉之,以爲侍中、領步兵校尉、左户尚書。常謝病在外,上以此望之,遂諷令辭爵,讓與弟蓁,仍居墓下。及王儉薨,乃騎水牛出吊,以繫門外柱,入哭盡哀而退,家人不知也。會疾篤,其子霽載以歸。疾小間,知非故處,大怒,不肯復飲食,内外合悉釘塞之,不與人相聞,數日裁餘氣息。謝棪U聞其弊,往候之,排閤不可開,以杵搥破,進見賁曰:“事之不可得者身也,身之不可全者名也,名與身俱滅者君也,豈不全之哉!”賁曰:“吾少無人間心,豈身名之可慕。但願啓手歸全,必在舊隴。兒輩不才,未達余趣,移尸徙殯,失吾素心,更以此爲恨耳。”永明七年卒。

首先,《南史》有意突出褚賁對於褚淵失節的愧怍。如《南齊書》“世以爲賁恨淵失節於宋室,故不復仕”放在傳記的最後,表達的是時人對他的看法;而《南史》“少耿介。父背袁粲等附高帝,賁深執不同,終身愧恨之,有棲退之志”則冠於傳首,並言之鑿鑿。王鳴盛據此認爲“世以爲”云云爲曲説,因爲“蕭子顯身爲齊之子孫,故多諱飾”。(43)《十七史商榷》卷六〇《褚賁傳互有短長》,第773頁。然而,“世以爲”正與當時之物議形成互文。此外,蕭子顯記録傳聞,也不失爲審慎的處理。退一步説,如果他有意諱飾,爲何還要加此一筆?付之闕如,不是更能達到此種效果嗎?可見,蕭子顯以旁觀者的姿態敍述,不失客觀,(44)歷來多認爲蕭子顯《南齊書》修撰立場存在不客觀的傾向,然而,蕭子顯亦不乏其實録之處,應具體問題具體分析。參見陳金城: 《史臣與兒臣角色的擺蕩——論蕭子顯〈南齊書〉的修撰立場》,《中國歷史學會史學集刊》2009年第41期,第365—394頁。而李延壽的變易則是代入感甚强的敍述,有其經營之匠心。

其次,褚賁同樣也是歷仕宋齊。《南齊書》稱其“昇明中,爲太祖太尉從事中郎,司徒右長史,太傅户曹屬,黄門郎,領羽林監,齊世子中庶子,領翊軍校尉。建元初,仍爲宫官,歷侍中”。昇明(477—479)爲宋順帝年號,其時褚賁已在齊高帝幕府中任職,且是世子(齊武帝)中庶子,屬於王府舊僚。齊受宋禪後之建元(479—482)初年,褚賁仍爲宫官,遷爲侍中。《南史》對昇明和建元這段時間的官職有大幅度的删減,只留下“位侍中”,並没有時間上的提示,很容易讓人一筆帶過,忽略褚賁曾擔任齊官的事實。王鳴盛認爲:“(《南史》)但欲表賁忠以形淵醜,若書其先歷任齊官,恐礙賁之節,於是没其實而去之,則又謬,此非求文法簡浄,乃是有意掩覆矣。”(45)《十七史商榷》卷六〇《褚賁傳互有短長》,第773頁。史臣這種安排,用意昭然若揭。

第三,褚賁服除之後的謝官讓封。據王儉《褚淵碑文并序》所載,褚淵卒於建元四年(482)八月二十一日,享年四十八。(46)(梁) 蕭統編: 《文選》卷五八,北京: 中華書局,1977年,第808頁。褚賁服闋,如果按照守喪二十七個月算,(47)“鄭玄注禮,三年之喪,二十七月而吉,古今學者多謂得禮之宜。晉初用王肅議,祥禫共月,故二十五月而除,遂以爲制。江左以來,唯晉朝施用;俚紳之士,多遵玄義。”可見三年之喪多取二十七月。參見《宋書》卷六〇《王准之傳》,第1624頁。那麽褚賁會見齊武帝,當在永明二年冬。《顔氏家訓》稱:“江左朝臣,子孫初釋服,朝見二宫,皆當泣涕;二宫爲之改容。”(48)(北齊) 顔之推: 《顔氏家訓集解》卷二,中華書局,1993年,第103頁。褚賁傳的書寫恰可印證此風俗,然而齊武帝不但爲之改容,而且甚是嘉許,於是有了封官之舉,這亦證明了褚賁表現之難能可貴。但兩書的區别在於: 《南齊書》明言褚賁“不拜”,且在永明六年上表辭爵讓封;《南史》没有説明不接受,因爲褚賁“常謝病在外”,所以齊武帝婉言勸其主動辭爵。下文“仍居墓下”,可見其“謝病在外”也是居於墓下。可以肯定的是,永明三年到永明六年之間,褚賁仍是南康郡公。但這段時間,對於齊武帝的賞封,褚賁的表現是比較消極的。

那麽,褚賁何以表現消極,甚至謝官辭爵呢?

褚賁傳的書寫,《南史》比《南齊書》多了幾件事情,均發生在辭爵居墓下後。王鳴盛稱“李延壽則力表其謝病廬墓,絶食拒客,釘塞門户”,但值得注意的是,這一系列事情都是由褚賁憑吊王儉引起的,因爲哀悼王儉而病情加重,家人把他帶回家療養,當他知道身處並非廬墓時,遂有絶食拒客、釘塞門户的舉動。事實上,王儉與褚淵一樣,同樣也是由宋入齊,身仕兩朝。金代王若虚就認爲“蕭道成取宋,王儉、禇淵之力爲多,然觀其始謀,本出於儉。淵初無意,爲所迫而後從,則儉之罪重於淵矣”。(49)(元) 王若虚: 《滹南遺老集》卷二八,《四部叢刊初編》第1356册,第7頁。王氏所言雖過於誇大,但如謝超宗“落水三公,墜車僕射”、何點“淵既世族,儉亦國華。不賴舅氏,遑恤外家”(50)《南齊書》卷五四《何點傳》,第1034頁。等譏斥,都是針對褚王二人,而且王儉的行爲在後世倫理觀看來,仍屬於失節。如若褚賁對其父失節有愧恨之心,何以王儉死後,仍要弔唁慟哭?事實上,褚賁對失節應没有外界和後世所想象的那樣芥蒂。我們有理由相信,褚淵失節並非褚賁謝官辭爵的主要原因。

據《南史》所載,褚賁恥父失節,然後才有“棲退之志”。但據其自述,則是“吾少無人間心,豈身名之可慕”。任昉《爲褚諮議蓁讓代兄襲封表》則云:“(褚)賁嬰疾沉固,公私廢禮,逢不世之恩,遂良已之志,確然難奪,有理存焉。”(51)(唐) 歐陽詢: 《藝文類聚》卷五一,上海古籍出版社,1965年,第934頁。這條可與其“謝病”居於廬墓參看。王儉卒於永明七年(489)五月,(52)《南齊書》卷三《武帝本紀》,第61頁。褚賁由於過分悲痛,病情加重,也卒於永明七年。那麽,永明三年服闋至永明六年辭爵讓封這段時間,褚賁身體狀況不佳,應不是托詞。另外,從其服除後見齊武帝的哀慟情態,亦能理解其仍居墓下的舉止,不僅是遵從形式上的禮節。换言之,在忠孝面前,褚賁選擇孝,故而繼續廬墓生活,而在此期間又抱病並無回官場之打算。因此就有主動辭爵讓封或齊武帝諷令辭爵之舉。

時人之所以認爲褚賁“恨淵失節”,除了其“謝病在外”的消極表現之外,還與永明元年對袁粲的重新評價有關。褚淵死後次年,即永明元年四月,齊武帝降旨爲袁粲、劉秉修建塋兆,詔稱:“袁粲、劉秉,並與先朝同獎宋室,沈攸之於景和之世,特有乃心,雖末節不終,而始誠可録。”(53)《宋書》卷八九《袁粲傳》,第2233—2234頁。在此之前,齊武帝已經重新評價了袁粲:

世祖使太子家令沈約撰《宋書》,擬(54)《南史》作“疑”。立《袁粲傳》,以審世祖。世祖曰:“袁粲自是宋家忠臣。”(55)《南齊書》卷五二《王智深傳》,第989頁。

他讓沈約修撰《宋書》,但是對於要不要設立《袁粲傳》,沈約頗有疑慮,遂來請示齊武帝。齊武帝以“袁粲自是宋家忠臣”打消了沈約的顧慮。緊接着頒詔爲袁粲、劉秉等人正名,一方面固然是爲了消除史官修史的顧慮,另一方面也是新朝通過褒獎前朝忠臣,來鞏固自己統治的通常策略。沈約在《宋書·袁粲傳論》中明確説:“辟運創基,非機變無以通其務,世及繼體,非忠貞無以守其業。……(袁粲)雖不達天命,而其道有足懷者。”(56)《宋書》卷八九《傳論》,第2234頁。由此可見,蕭齊政權正由創業轉入守成,齊武帝褒賞忠臣的用心,正是爲了鞏固統治,以忠貞守業。因此,齊高帝朝早已謗議沸騰的褚淵失節事,在前代忠臣身份解禁的情況下,就更顯突出,而褚賁謝病在外,辭爵讓封,自然會讓人聯想到他是“恨父失節”。不過,蕭子顯的處理非常謹慎,他只稱是世人的猜測,然而李延壽則逕自認爲褚賁本意就是如此,文本也就發生了變異。

四、“褚賁恨淵失節”的接受與闡釋

《南齊書》與《南史》對“褚賁恨淵失節”的書寫明顯分屬兩個譜系,前者以“褚賁恨淵失節”是世人的猜測,後者則以其是褚賁本來的想法。由上文的論述可知,前者的存疑應該更近於歷史真實,後者則是史臣出於貶斥失節的考慮,重新對褚賁傳記進行增删改易,渲染其辭爵讓封的意義。

《南齊書》的看法,在唐代還不乏嗣響。如中唐竇臮《述書賦》評褚淵書品與其人品掛鈎,稱“彦回無節,筆翰亦爾”,而褚賁則是“蔚先忠良,自我名揚。老成不虧,和雅允臧。若窮隱肥遁,志傲侯王”。竇蒙注曰:“褚賁字蔚先,淵之子,齊秘書監,因父憂免職便不仕。時人以爲恥父失節於宋室,遂爾屏居。”(57)(清) 董誥等編: 《全唐文》卷四四七,北京: 中華書局,1983年,第4568頁。竇蒙所注應是采自《南齊書》,“時人以爲”正是對應史傳中“世以爲”,仍是表示一種不確定的揣測。

然而,入宋之後,“褚賁恥父失節”的書寫基本是《南史》一脉。最著名的莫過於司馬光的《資治通鑑》:

(建元四年八月)癸卯,南康文簡公褚淵卒,世子侍中賁恥其父失節,服除,遂不仕,以爵讓其弟蓁,屏居墓下終身。(58)《資治通鑑》卷一三五《齊紀一》,北京: 中華書局,1956年,第4249頁。

首先,“恥”字與竇蒙注同,而與《南齊書》的“恨”、《南史》的“愧恨”有着明顯的差異,其中加深的不僅是褚賁的羞愧程度,而且也含有史家鄙夷的意味。其次,“屏居墓下終身”之“終身”固然可以理解爲“終竟此身”,但卻給人一種錯覺,以爲持續時間很長。事實上,從其讓封至死去,其間不過一年時間。司馬光下此語固然爲了文字簡省,但也爲了要説明褚賁氣節的可貴。如果説唐代還存在兩種不同的話語,那麽進入宋代之後,“褚賁恥父失節”的書寫則變成一家獨大,完全由《南齊書》的不確定變成《南史》的確定無疑,經過重新形塑的文本固定下來,從而使文本知識化。司馬光的接受無疑是關鍵,這在一定程度上反映了宋代整體的價值觀念。

晁説之甚至認爲蕭子顯《南齊書》没有發揮褚賁讓封的意義是種不幸:

子顯書禇淵之子蕡(59)晁説之認爲“賁”應作“蕡”,“蕡字蔚先,蓁字茂緒,則蕡之爲蕡也。審矣。今學官書以蕡作蕡……然《資治通鑑》亦以蕡作賁,何耶?”《嵩山文集》卷一二《讀齊書》,第31頁。讓封於弟蓁,曰世以爲蕡恨淵失節於宋室,故不復仕。書裴昭明從祖弟顗,曰太祖受禪,上表誹謗,掛冠去,伏誅。曾不本末發揮,以申二子之志,其真不幸耶。(60)《嵩山文集》卷一二《讀齊書》,第31頁。

如果上述《南史》、《資治通鑑》只是在文字敍事的變動上表達史官對《南齊書》記載的不滿的話,那麽,晁説之則是直接發聲,宣洩其不滿,認爲記載不詳,不能表彰“世之忠臣義士”,而使其志蕪没不申。

晁説之這種觀點是與宋代士大夫尊崇氣節的風氣相一致的,而且只有放在宋代儒學復興的傳統下才能更好地理解“褚賁恥父失節”的接受。歐陽修《五代史記》,專設《死節傳》、《死事傳》、《一行傳》,批判唐末五代士大夫“恬然以苟生爲得”,(61)《新五代史》卷三三《死事傳》,北京: 中華書局,1974年,第355頁。而極力推崇忠臣義士的死事死節,其目的是爲了力挽五代頽喪的士風,復興儒學倫理綱常的價值觀念,重整國家政治和社會秩序。《宋史》稱:“士大夫忠義之氣,至於五季,變化殆盡。……真、仁之世,田錫、王禹偁、范仲淹、歐陽修、唐介諸賢,以直言讜論倡於朝,於是中外贍紳知以名節相高,廉恥相尚,盡去五季之陋矣。”(62)《宋史》卷四四六《忠義傳》,北京: 中華書局,1985年,第13149頁。晁説之批判蕭子顯《南齊書》不發揮褚賁恥父失節事,自然也是屬於“知以名節相高,廉恥相尚”的序列中。事實上,司馬光《資治通鑑》的書寫也應如是觀。

有趣的是,《南史》也基於對前代史書的反思,重新修撰南朝歷史。據李延壽《上書表》稱:“一則王道得喪,朝市貿遷,日失其真,晦明安取。二則至人高迹,達士弘規,因此無聞,可爲傷歎。三則敗俗巨蠹,滔天桀惡,書法不記,孰爲勸獎。”褚淵無疑就是李延壽眼中的“敗俗巨蠹”,而痛貶其失節,表彰褚賁辭爵讓封的高尚,則是體現他修史的“書法”。李延壽表中又稱“若文之所安,則因而不改,不敢苟以下愚,自申管見”。(63)《北史》卷一〇〇《李延壽傳》,北京: 中華書局,1974年,第3345頁。在他看來,蕭子顯《南齊書》褚淵失節和褚賁讓封的書寫,明顯是文之所不安,因此不能因襲不改。趙翼稱李延壽對宋齊魏三史删汰最多,其實正是因爲它是南北朝人所編,反映的是當時的時代精神;而對梁陳周齊隋五史的增删俱不甚多,則是因爲這是唐初所修,符合唐代的官方意識形態。(64)(清) 趙翼: 《陔餘叢考》卷八《南北史原委》,北京: 中華書局,1963年,第147—148頁。南北朝和五代的士風頗有相似之處,士大夫的出處大都不太符合儒家的倫理道德規範。初唐和北宋的修史活動,正是要以史爲鑒,在總結前代失敗經驗,批評士風澆漓的基礎上,重構新的政治和社會秩序。《南史》、《資治通鑑》“褚賁恥父失節”的書寫就是這種意欲重振儒家綱常規範的體現。從這一點來看,李延壽《南史》、《北史》的流傳不僅是因前人所説的“卷帙稍簡,抄寫易成”、(65)《廿二史札記校證》卷九《八朝史至宋始行》,第199頁。“删去蕪詞,專敍實事”,(66)(清) 趙翼: 《陔餘叢考》卷八《南北史原委》,第147頁。而且更是因爲李延壽敍事的褒貶更符合包括司馬光在内的後世儒家士大夫的想象。這也是唐以後史評的主流。

由上可知,“褚賁恥父失節”敍事的形成有其現實指向,然而該記載成爲定讞之後,人們卻開始偏離文本的歷史語境,純粹就知識加以歸納和演繹。這在道學家的高論中表現得尤爲明顯,如宋代胡寅:

褚淵卒,子賁恥父失節,遂不仕,以爵讓其弟,屏居墓下終身。褚賁之心可謂孝矣,其嘗三復幹父之爻乎?其讀《蔡仲之命》而興起者乎?雖然有未盡焉,兄弟一體也,齊爵可受,已爲世子,何義而辭。若不可受,已處其義,而使弟處其汙,豈理也哉。(67)(宋) 胡寅: 《致堂讀史管見》卷一一,《續修四庫全書》第448册,上海古籍出版社,2002年,第592頁。

此書是胡寅謫居之時,讀司馬光《資治通鑑》而作,上引首句,即從《通鑒》所來,而其“幹父之爻”、“蔡仲之命”説也是本於司馬光。司馬光稱譽沈勁“恥父之惡,致死以滌之,變凶逆之族爲忠義之門”,就是用《易》中“幹父之蠱”與《尚書》中《蔡仲之命》能“蓋前人之愆”來評價。(68)《資治通鑑》卷一〇一《晉紀二十三》,第3199頁。兩者均是表示子孫的品德能够遮蓋掉前人之過。在這點上,沈勁與褚賁有其相似之處,所以胡寅移用此語。在此基礎上,胡寅卻偏離了司馬光表彰忠義的用心,而以理學家的標準,批評褚賁辭爵讓封,是陷弟弟褚蓁於不義。王應麟批評胡寅“但就一事詆斥,不究其事之始終”,四庫館臣亦云其論人論事,“彌用嚴苛”、“不近人情,不揆事勢,卒至於窒礙而難行”。(69)(清) 永瑢等撰: 《四庫全書總目》卷八九,北京: 中華書局,1965年,第757—758頁。然而,此類道學式的苛評在後世卻不難找到。如黄恩彤在《鑒評别録》就對褚賁提出更高的要求,稱其“不能幾諫其父於生前,而自潔其身,益以彰父之過,亦非爲子之道也”。(70)(清) 黄恩彤: 《鑒評别録》卷二九,《四庫未收書輯刊》第2輯第29册,北京出版社,1997年,第518頁。胡寅從爲兄之道出發,黄恩彤則從爲子之道着眼,其實都脱離了當時的歷史語境,完全是憑自己的倫理想象進行演繹。

在這些苛論面前,褚賁自然不是“完人”。然而,面對這些質疑,後世亦有回應,他們重新完善褚賁的人格,證明其辭爵讓封“不傷父子相隱之恩”,是能够“曲全於人倫之變”。(71)《讀通鑒論》卷一六,第459頁。褚賁形象在後世的接受中,經過道學家的質疑,也經過史學家的正名,但他們最終仍是要樹立一個符合儒家倫理道德規範的完美形象,這樣不僅可以符合他們的想像,也能發揮“褚賁恥父失節”的勸誡意義。

綜上所述,李延壽、司馬光對“褚賁恥父失節”的書寫和接受都有其現實針對性: 李延壽要實踐懲惡揚善的春秋書法,司馬光則貫徹了宋人尊崇氣節的精神。司馬光之後,《南齊書》一脉的書寫逐漸湮没不彰,“褚賁恥父失節”的接受和闡釋完全變成李、馬一系。在這種情況下,又繼續衍化成兩個譜系: 一種是道學家式的求全責備,一種是讚美和回護之聲。相對而言,後者居多。但兩者已經偏離了李延壽和司馬光書寫的具體語境,他們在接受過程中不斷質疑和正名,讓作爲歷史符號的褚賁,更加符合後世的倫理想象,使其形象變得比歷史事實更加合理和豐滿。

五、結 語

蕭子顯《南齊書》記“賁恨淵失節”一節,並非有意諱飾,而是與蕭齊政權下衆多譏諷褚淵失節的言論構成互文性的關係。考察蕭齊時代的政治生態和言論環境,可以發現官方對有關禪代和失節的言論是持容忍態度的,並没有採取相關措施進行禁遏。永明元年,官方降詔褒賞與褚淵同列劉宋“四貴”的袁粲和劉秉的忠義,此舉無疑愈加彰顯了褚氏的失節。湊巧的是,褚賁服除之後一系列消極表現,時論更是與褚淵失節事勾連起來,但事實上這只是影響之談,並無確鑿證據。《南齊書》“世以爲”的書寫與蕭齊時代衆多非議褚淵的言論恰好互文見義,構成一個“謗議沸騰”的文本系統。這也正是蕭子顯文本産生的土壤。

從《南齊書》到《南史》、《資治通鑑》,“恨父失節”的書寫由不確定變成確定,凸顯了褚賁的主體性,賦予其新的人格魅力。後世抛棄《南齊書》之敍事,而接受《南史》、《資治通鑑》的説法,一方面是因人們更青睞於確定性的知識,另一方面則是其書寫更符合儒家倫理觀。李延壽和司馬光的改寫都有其時代背景和現實考慮,然而在知識傳衍中,後世卻不斷偏離其具體語境,各取所需,並在倫理較量中完善作爲符號的褚賁形象。古史乃層累造成的,歷史人物的形象亦是文本疊加而成,運用文本考古學,可以卸下歷史的嚴妝,回到其具體的書寫語境,從而直擊史家之文心。

歷來對南北朝八書二史之優劣與異同的討論很多,王鳴盛、趙翼等人均曾涉獵二史較八書之增删改易,今人高敏亦有《南北史考索》,(72)高敏: 《南北史考索》,天津古籍出版社,2010年。但多局限於增删之當與不當。日本學界對於八書二史的研究很早就採取了史料批判研究模式,從文本的異同切入,分析其成書背景、撰述意圖、歷史觀念,取得了不少成果。(73)參見孫正軍: 《魏晉南北朝史研究中的史料批判研究》,《文史哲》2016年第1期,第21—37頁。通過本文的個案可知,八書二史的對勘研究仍有許多地方可以深化。