生物炭配施沼液对渗出液电导率、全氮含量及土壤理化性质的影响

郑 健,李欣怡,马 静,向 鹏,王 健

(1.兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃 兰州 730050;2. 兰州理工大学西部能源与环境研究中心,甘肃 兰州 730050;3.甘肃省生物质能与太阳能互补供能系统重点实验室,甘肃 兰州 730050;4.西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西 杨凌 712100)

沼液是在厌氧条件下由人体和动物粪便及农作物秸秆等为原材料发酵产生的残渣,是营养成分全面、快速有效的优质有机肥[1-2]。其原有的大量有机物质在一系列微生物的作用下进行生物酵解,将原有的大分子物质分解为能够被植物根部吸收利用的小分子营养物质[3]。例如氮素经过酵解过程后含量不仅没有降低,其存在形式转化为更具生物活性、更适合农作物将其有效吸收和利用的形态[4]。沼液运用于农业生产不仅可以解决因其原料任意排放带来的环境污染,还能降低化肥的施用,同时减轻因化肥施用带来的环境污染[5-6]。但在目前的农业生产中,沼液的利用方式还是相对粗放,容易导致作物由于营养过剩而造成“烧苗”现象[7],也可能导致作物过度营养生长以及产量品质下降[8];同时,由于沼液具有高水低肥的特点,施用过程中容易产生养分的淋洗现象。因此,采用合理的沼液施用模式,增加沼液中养分在作物根区土壤中的滞留量,提高养分利用效率是推动沼液在现代农业生产中应用而急需解决的问题之一。

生物炭是作物秸秆在限氧条件下经高温热解炭化产生的一类高度芳香化难溶性固态物质[9],具有含碳量高,不易被微生物降解的特点[10],广泛应用于土壤和环境生态等领域[11-13]。研究表明,生物炭施入土壤中具有增加土壤的饱和导水率、降低土壤容重、增加土壤孔隙度以及土壤的入渗率[14],改善土壤质量、保持土壤肥力、增加土壤有机物质含量,提高碳在土壤中的封存时间,增加电导率[15]等诸多作用。同时,生物炭还具有吸附环境介质中的有机污染物,消减其对环境的风险[16],延缓肥料养分的释放,增加对土壤养分的吸附交换,降低土壤养分淋失[17],减轻水体富营养化等功能。

本研究通过设置不同的沼液配比、生物炭混掺量和混掺厚度,探求生物炭配施沼液对土壤全氮含量及理化性质的影响,为增加沼液中养分在作物根区土壤中的滞留量、提高养分利用效率提供新思路,同时也为生物炭的农田利用拓宽新模式。

1 材料与方法

1.1 供试材料及处理

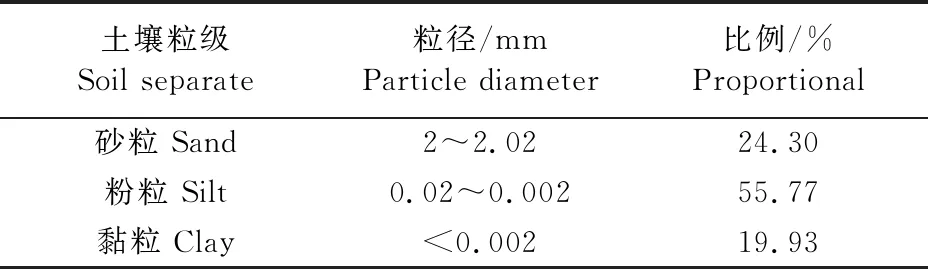

试验于2018年7—12月在兰州理工大学能源与动力工程实验室进行。试验所用土壤取自甘肃省兰州市魏岭乡狗牙山村正常耕作的农田(103°46′31″E,36°3′18″N),采集土样深度为地表耕层0~20 cm,土样采集后经自然风干、碾压,剔除肉眼可见根系残叶等,过2 mm筛备用。试验用土为粉壤土,土壤有机质含量为9.1 g·kg-1,全氮含量为0.475 g·kg-1,pH值为8.03。采用TM-85土壤比重计进行土壤粒径分析,结果如表1所示。

表1 供试土壤粒径分析

试验用的沼液取自兰州市花庄镇的甘肃荷斯坦良种奶牛繁育中心正常发酵、正常产气的沼气池中,该沼气工程以牛粪为发酵原料。沼液原液pH值为7.23,养分状况为有机质1.075 g·L-1,全氮含量1.036 g·L-1,全磷含量0.533 g·L-1,全钾含量1.186 g·L-1。试验前将沼液静置2个月,待其理化性质稳定后,用4层纱布(32目)过滤掉沼液中较大的悬浮颗粒备用。试验用生物炭为玉米秸秆生物炭,其固定炭为650 g·kg-1,速效磷为10.20 g·kg-1,速效钾为55.65 g·kg-1,容重为0.19 g·cm-3,比表面积为9 m2·g-1,pH值为10.24,阳离子交换量为60.8 cmol·kg-1。

1.2 试验设计

在室温(20±2℃)条件下,通过室内土柱模拟试验,研究不同沼液配比、生物炭混掺量和生物炭混掺厚度对土壤全氮及理化性质的影响。试验设置土壤容重为1.35 g·cm-3,设置生物炭混掺量分别为0.5%、1.0%和2.0%(土壤质量分数),相当于田间耕作施用量5、10 t·hm-2和20 t·hm-2,生物炭混掺厚度分别为5、10、15 cm和20 cm。入渗液采用沼液和水配比分别为1∶8、1∶6、1∶4(体积比)的混合液。同时,设置土壤中无生物炭混掺的处理为对照(CK)。为减小试验误差,每组试验重复3次,共计117组试验,取平均值作为试验结果。

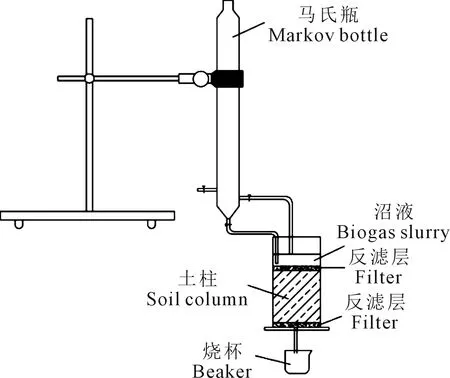

1.3 试验装置及试验过程

试验装置图如图1所示,试验所用土柱为内径10 cm、高30 cm的圆柱形透明有机玻璃管,管上端开口、下端封闭,留一个出水口收集渗出液。先在管底部装入约1 cm经去离子水处理后自然风干的石英砂作为反滤层,按照设定的土壤容重将供试土壤分层填入土柱,因实际设施生产过程中土壤旋耕深度一般为20 cm,故本研究设置试验土柱高度为20 cm,分别将按照0.0%、0.5%、1.0%和2.0%的质量比计算的生物炭质量与试验土壤充分混合,将混合土壤分别填入试验土柱分别至5、10、15 cm和20 cm高,压实边缘,避免贴壁缝隙形成的边际效应。表层再铺设一层约1 cm厚的石英砂反滤层,减少入渗液对土壤的冲击和干扰。试验采用马氏瓶控制入渗水头,开始时从土柱下端出水口处往上充水,直至液面到达土层以上,使土样充分饱和,然后从上往下分别施加1∶8、1∶6和1∶4(沼液∶水,体积比)的混合液进行入渗,并收集渗出液,每次渗出液收集量为30 mL,同时用电导率仪测定不同时刻渗出液电导率,待渗出液电导率基本不变或稳定增长时试验结束。试验结束后取出土柱,沿土柱垂直方向每5 cm为一个剖面取样点进行样品采集。

图1 试验装置Fig.1 Test device

1.4 测定方法及数据处理

渗出液电导率采用上海雷磁牌DDS-11A型电导率仪(测量范围:0~20 mS·cm-1,基本误差:±1.0%FS)测定;渗出液和土壤中全氮含量采用凯氏定氮法[18];土壤容重测定用容重圈法;土壤中有机质含量采用重铬酸钾容量法[19];土壤pH值采用上

海雷磁牌PHS-25型便携式pH计测定。试验数据图表绘制均采用Excel 2010和Origin 9.1软件,试验数据的显著性分析采用SPSS 22.0软件进行。

土壤孔隙度计算公式为:

P=(1-r/d)×100%

式中,P为土壤孔隙度;d为土粒密度,一般认为耕地土壤表土的土粒密度为2.65 g·cm-3;r为土壤容重。

2 结果与分析

2.1 不同处理对渗出液电导率的影响

由图2可知,沼液配比1∶8时,各试验组渗出液电导率随时间逐渐呈现出稳定增长趋势,但各处理渗出液电导率变化幅度存在一定的差异。与未添加生物炭的CK相比,当生物炭混掺厚度为5 cm时,混掺量变化对电导率的影响较其它混掺厚度影响小,呈现出CK>0.5%>2.0%>1.0%的趋势;当生物炭混掺厚度为10 cm时,渗出液电导率CK>2.0%>1.0%>0.5%;当生物炭混掺厚度为15 cm时,渗出液电导率1.0%>CK>2.0%>0.5%;当生物炭混掺厚度为20 cm时,渗出液电导率差异性不明显。当电导率值趋于平缓或稳定增大时,选取某一固定电导率值作为一个对比点,分别研究该点生物炭混掺厚度对电导率的影响。以电导率值2.26 mS·cm-1为参考(如图2中虚线)可以看出,混掺厚度为5 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理的电导率值对应的累计渗出量分别为269、268 mL和264 mL,较CK分别增加12.55%、12.13%和10.46%;混掺厚度为10 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理的电导率值对应的累计渗出量分别为325、271 mL和264 mL,较CK分别增加35.98%、13.39%和10.46%;混掺厚度为15 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理对比电导率值对应的累计渗出量分别为219、213 mL和265 mL,较CK分别增加-8.37%、-10.88%和10.88%;混掺厚度为20 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理对比电导率值对应的累计渗出量分别为242、245 mL和267 mL,较CK分别增加1.26%、2.51%和11.72%。说明当沼液配比为1∶8时,生物炭混掺量和混掺厚度对渗出液电导率产生了一定的影响,但没有产生规律性影响。

图2 渗出液电导率变化曲线(沼液配比1∶8)Fig.2 Conductivity change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶8

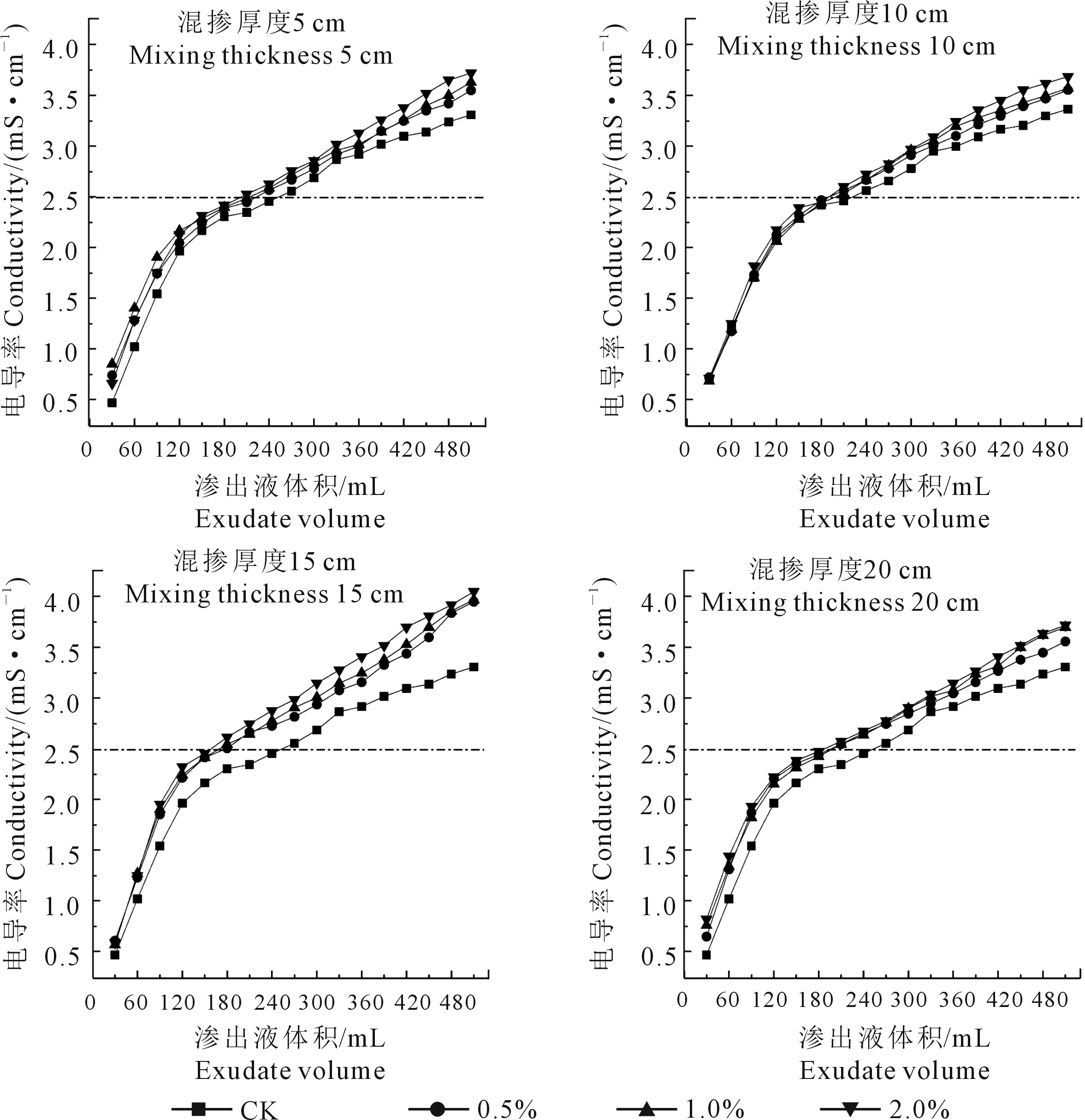

由图3可知,沼液配比1∶6时,试验组渗出液电导率值随时间逐渐呈现出稳定增长的趋势。但各组渗出液电导率变化幅度存在一定的差异。与未添加生物炭的CK相比,4种生物炭混掺厚度为渗出液电导率值均呈现出2.0%>1.0%>0.5%>CK。以电导率2.5 mS·cm-1为参考(如图3中虚线)可以看出,混掺厚度为5 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为207、212 mL和208 mL,较CK分别增加13.75%、11.67%和13.33%;混掺厚度为10 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为244、240 mL和179 mL,较CK分别增加1.67%、1.23%和25.42%;混掺厚度为15 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为176、150 mL和149 mL,较CK分别增加26.67%、37.507%和37.92%;混掺厚度为20 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为240、237 mL和208 mL,较CK分别增加1.21%、1.25%和13.33%。说明当沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量和混掺厚度对渗出液电导率均没有产生明显规律性影响,但电导率值逐渐开始呈现出随着生物炭混掺厚度和混掺量的增加而减小的趋势。

图3 渗出液电导率变化曲线(沼液配比1∶6)Fig.3 Conductivity change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶6

由图4可知,沼液配比1∶4时,各试验组渗出液电导率值的整体变化规律基本一致,试验过程中,渗出液电导率逐渐增大并趋于稳定增长。但各处理渗出液电导率变化幅度存在一定的差异。与未添加生物炭的CK相比,4种生物炭混掺厚度渗出液电导率值均呈现出2.0%>1.0%>0.5%>CK。以电导率2.5 mS·cm-1为参考(如图4中虚线),可以看出,混掺厚度为5 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理组电导率值对应的累计渗出量分别为214、211 mL和208 mL,较CK分别增加12.30%、13.52%和14.75%;混掺厚度为10 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为213、216 mL和210 mL,较CK分别增加12.70%、11.48%和13.92%;混掺厚度为15 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为179、176 mL和152 mL,较CK时分别增加26.64%、27.87%和37.70%;混掺厚度为20 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理电导率值对应的累计渗出量分别为206、185 mL和181 mL,较CK分别增加15.57%、24.18%和25.82%。说明当沼液配比为1∶4时,渗出液电导率受到生物炭混掺量和混掺厚度的共同影响。

图4 渗出液电导率变化曲线(沼液配比1∶4)Fig.4 Conductivity change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶4

上述试验结果表明,当沼液配比一定时,影响渗出液电导率的关键因素是土壤中生物炭的混掺量和混掺厚度,而其中生物炭混掺量的影响相对较大。

2.2 不同处理对渗出液全氮含量的影响

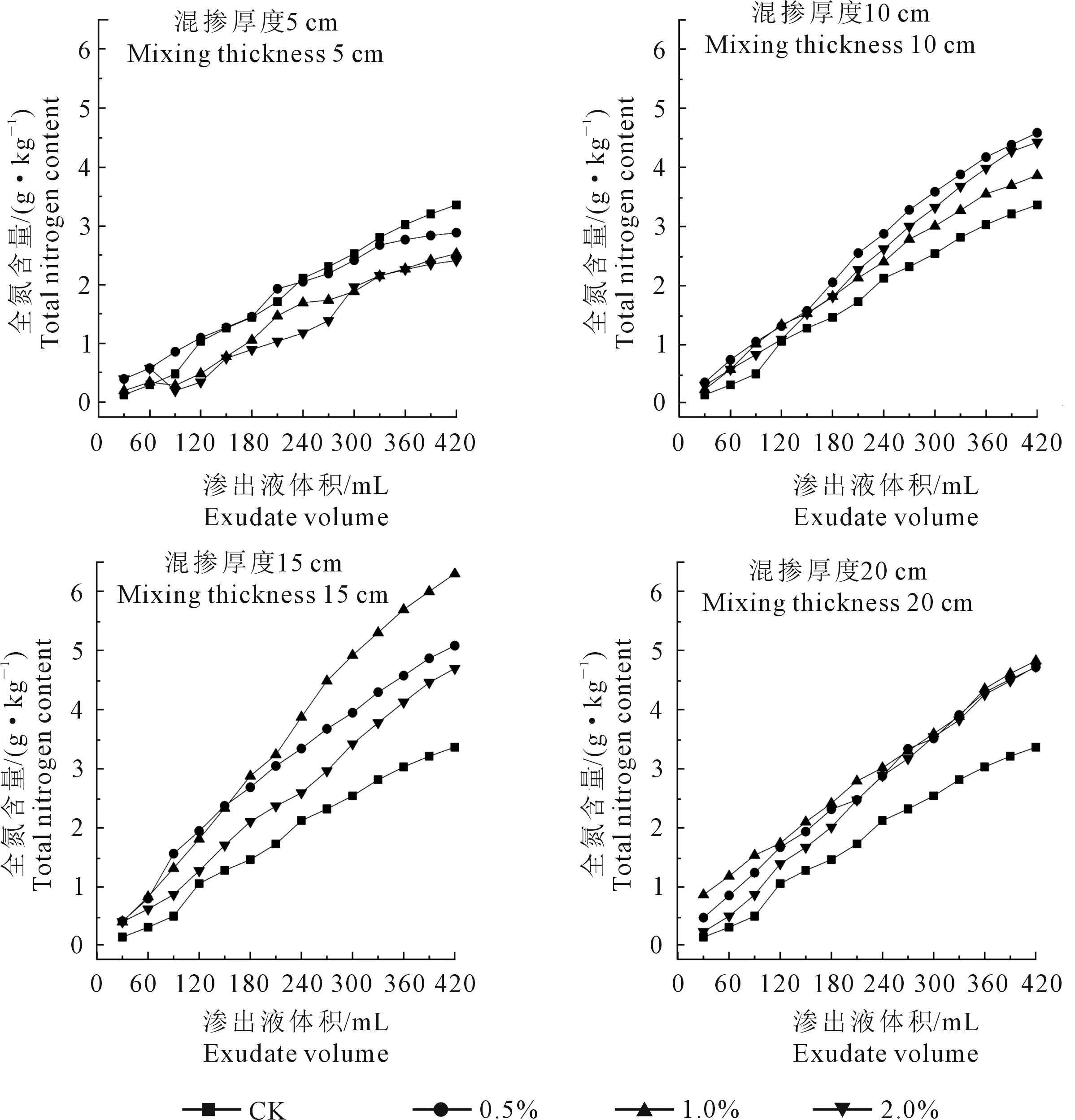

由图5可知,当沼液配比1∶8时,各试验组渗出液的全氮含量累计值的整体变化规律基本一致,即整个试验期间渗出液的全氮含量累计值逐渐增大并趋于稳定增长。但各处理渗出液全氮含量累计变化幅度存在一定的差异。与未添加生物炭的CK相比,只有生物炭混掺厚度为5 cm时,呈现CK>0.5%>1.0%>2.0%的趋势,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理全氮含量较CK分别降低13.99%,24.70%和28.27%;当生物炭混掺厚度为10 cm时,呈现0.5%>2.0%>1.0%>CK的趋势,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理全氮累计含量较CK分别增加36.31%,8.93%和31.55%;生物炭混掺厚度为15 cm时,呈现1.0%>0.5%>2.0%>CK的趋势,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理组全氮累计含量较CK分别增加51.19%、87.80%和39.88%;生物炭混掺厚度为20 cm时,呈现1.0%>0.5%>2.0%>CK的趋势,混掺量0.5%、1.0%和2.0%处理全氮累计含量较CK分别增加40.48%、43.75%和40.77%。综上所述,除了生物炭混掺厚度为5 cm外,混掺厚度10、15 cm和20 cm都降低了渗出液全氮含量。

图5 渗出液全氮含量变化曲线(沼液配比1∶8)Fig.5 Total N content change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶8

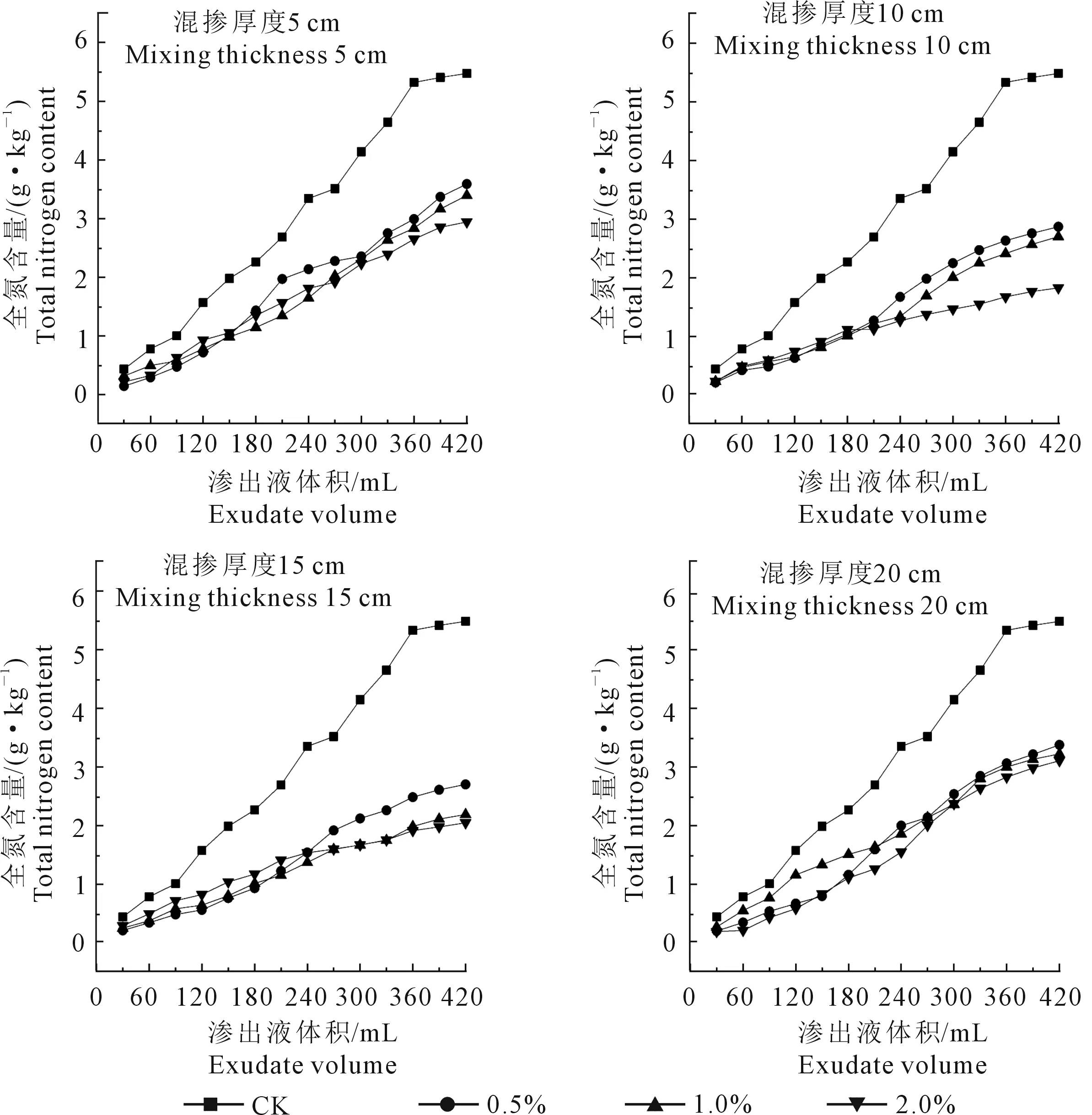

由图6可知,当沼液配比1∶6时各试验组渗出液全氮累计含量的整体变化规律基本一致,即整个试验期间,渗出液全氮累计含量逐渐增大并趋于稳定增长趋势。与未添加生物炭的CK相比,4种生物炭混掺厚度全氮累计含量均呈现出CK>0.5%>1.0%>2.0%的变化趋势,但总体依然存在细微差别。当生物炭混掺厚度为5 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低34.49%、37.96%和46.35%;当生物炭混掺厚度为10 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低47.81%、50.91%和66.79%;当生物炭混掺厚度为15 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低50.91%、60.22%和62.77%;当生物炭混掺厚度为20 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低38.50%、41.42%和43.43%。综合对比发现,沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量对土壤全氮影响差异性较为显著。

图6 渗出液全氮含量变化曲线(沼液配比1∶6)Fig.6 Total N content change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶6

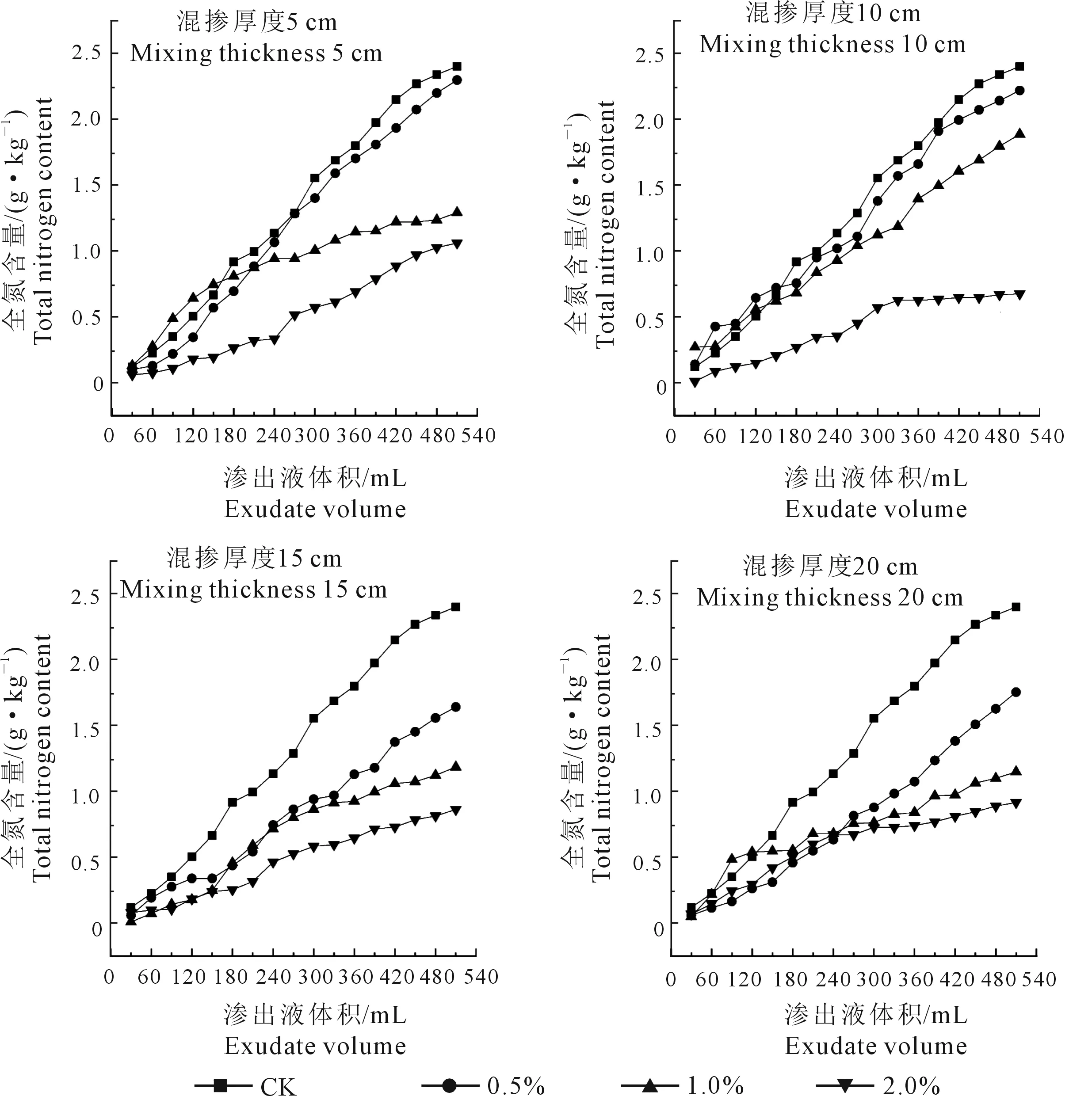

由图7可知,当沼液配比1∶4时各试验组渗出液全氮含量的变化规律基本一致,整个试验期间,渗出液全氮累计含量逐渐增大并趋于稳定增长趋势。4种生物炭混掺厚度全氮累计含量均呈CK>0.5%>1.0%>2.0%,但总体依然存在细微差别。当生物炭混掺厚度为5 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低4.17%、46.25%和55.83%;当生物炭混掺厚度为10 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低7.50%、21.25%和71.67%;当生物炭混掺厚度为15 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量较CK分别降低31.67%、50.42%和64.17%;当生物炭混掺厚度为20 cm时,混掺量0.5%、1.0%和2.0%的处理全氮累计含量值较CK分别降低27.08%、52.08%和61.67%。综合对比发现,沼液配比为1∶4时,生物炭对土壤全氮影响差异性较为显著。

图7 渗出液全氮含量变化曲线(沼液配比1∶4)Fig.7 Total N content change curve of exudate with biogas slurry ratio 1∶4

上述结果表明,当沼液配比为1∶8时,除了生物炭混掺厚度5 cm外,其他生物炭混掺厚度情况下均呈现出生物炭配施沼液造成渗出液全氮含量大于对照CK,而当沼液配比为1∶6和1∶4情况下,均呈现出渗出液全氮含量明显小于对照组CK,初步分析得出沼液处于低浓度时,配施生物炭促进了全氮淋失,而当沼液浓度提高后,随入渗液中含有的有机悬浮颗粒增加,滞留效应明显,减少了全氮淋失。

2.3 不同处理对土壤基本物理性质的影响

考虑试验中生物炭混掺厚度为5、10 cm和15 cm时,土壤中生物炭未均匀分布在土柱每一处,可能会对土壤基本理化性质产生影响,因此仅对生物炭混掺厚度为20 cm,即生物炭均匀分布于土柱内的试验处理进行分析。

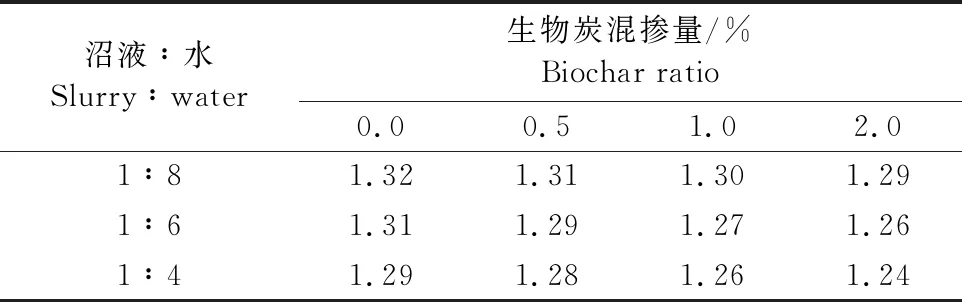

2.3.1 不同处理对土壤容重的影响 土壤容重反映了土壤结构、透气性、透水性能[20]。表2为生物炭混掺厚度为20 cm,沼液配比和生物炭混掺量对土壤容重的影响情况。当沼液浓度一定时,随着生物炭混掺量的增加,土壤容重呈逐渐减小趋势;当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的增大,土壤容重呈逐渐减小趋势。由表2可知,沼液配比为1∶8时,生物炭混掺量为0.0(CK)、0.5%、1.0%和2.0%处理较原土壤容重分别降低2.22%、2.96%、3.70%和4.44%;沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量为0.0(CK)、0.5%、1.0%和2.0%处理较原土壤容重分别降低2.96%、4.44%、5.93%和6.67%;沼液配比为1∶4时,生物炭混掺量为0.0(CK)、0.5%、1.0%和2.0%处理较原土壤容重分别降低4.44%、5.19%、6.67%和8.15%。

表2 不同生物炭与沼液配施下的土壤容重/(g·cm-3)

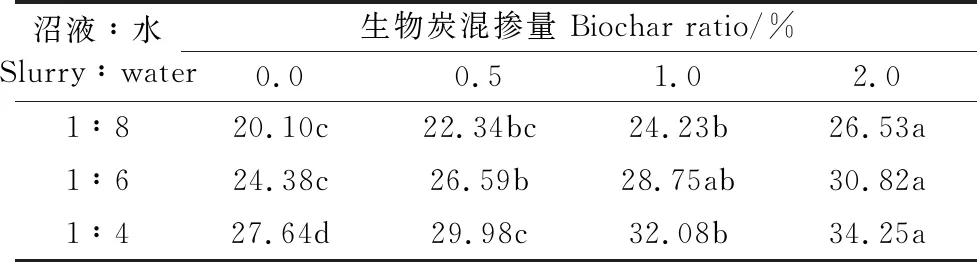

2.3.2 不同处理对土壤水稳定性团聚体的影响 土壤团聚体是土壤的重要组成部分,土壤团聚体的水稳定性与土壤可蚀性、土壤通气性密切相关,对农作物的生长也有很大影响[21]。表3为生物炭混掺厚度为20 cm,沼液配比和生物炭混掺量对土壤>0.25 mm水稳定性团聚体含量的影响情况。当沼液浓度一定时,随着生物炭混掺量的增加,土壤>0.25 mm水稳定性团聚体含量呈逐渐增加趋势;当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的增大,土壤>0.25 mm水稳定性团聚体含量呈逐渐增加趋势。由表3可知,沼液配比为1∶8时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤稳定性团聚体较对照组CK(0.0%)分别增加11.14%、20.55%和31.99%;沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤稳定性团聚体较对照组CK分别增加9.06%、17.92%和26.42%;沼液配比为1∶4时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤稳定性团聚体较对照组CK分别增加8.47%、16.06%和23.91%。

表3 生物炭配施沼液对土壤>0.25 mm 水稳定性团聚体含量的影响/%

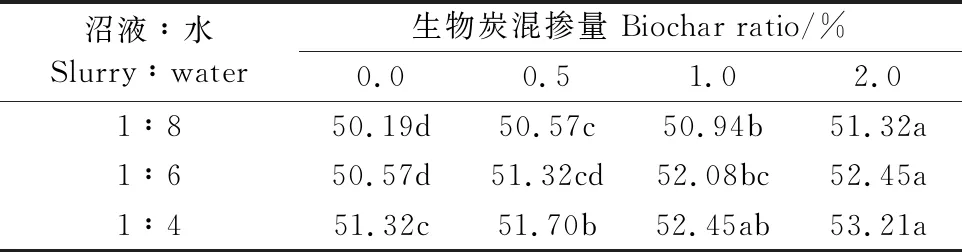

2.3.3 不同处理对土壤总孔隙度的影响 土壤孔隙是土壤气相和液相物质转移的通道,其大小、数量和空间结构决定了土壤中物质转移的形式和速率,是评价土壤肥力特征和土壤储水性能的重要因素之一[22]。表4为生物炭混掺厚度为20 cm,沼液配比和生物炭混掺量对土壤孔隙度的影响情况。当沼液浓度一定时,随着生物炭混掺量的增加,土壤总孔隙度值呈逐渐增加趋势;当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的减小,土壤总孔隙度值呈逐渐增加趋势。由表4可知,沼液配比为1∶8、1∶6和1∶4时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理的土壤总孔隙度较对照组CK分别增加0.76%、1.49%和2.25%,1.48%、2.99%和3.72%,0.74%、2.20%和3.68%,说明生物炭的掺入有利于土壤总孔隙度的提升。

表4 生物炭配施沼液对土壤总孔隙度的影响

2.4 不同处理对土壤基本化学性质的影响

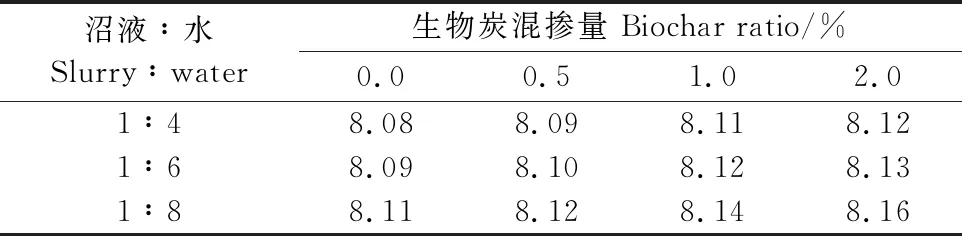

2.4.1 不同处理对土壤pH值的影响 表5为生物炭混掺厚度为20 cm,沼液配比和生物炭混掺量对土壤pH值的影响情况。当沼液浓度一定时,随着生物炭混掺量的增加,土壤pH值呈逐渐增加趋势;当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的减小,土壤pH值呈逐渐增加趋势。由表5可知,沼液配比为1∶4时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤pH值较对照组CK分别增加0.01、0.03和0.04;沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%土壤pH值较对照组CK分别增加0.01、0.03和0.04;沼液配比为1∶8时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%土壤pH值较对照组CK分别增加0.01、0.03和0.05。对比发现,不同沼液配比和生物炭混掺量对土壤pH值的影响均较小,可忽略不计。

表5 生物炭配施沼液对土壤pH值的影响

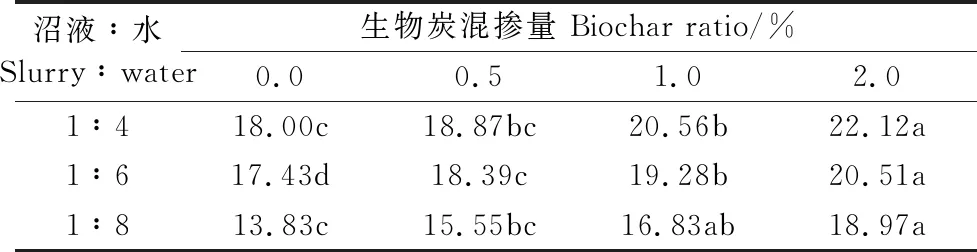

2.4.2 不同处理对土壤有机质含量的影响 有机质能吸附阳离子,使土壤保持较好的缓冲和保肥性,进而松动土壤,便于土壤结构体的形成[23]。表6为生物炭混掺厚度为20 cm,沼液配比和生物炭混掺量对土壤有机质的影响情况。当沼液浓度一定时,随着生物炭混掺量的增加,土壤有机质呈逐渐增加趋势;当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的减小,土壤有机质呈逐渐减小趋势。由表6可知,沼液配比为1∶4时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤有机质较对照组CK分别增加4.83%、14.22%和22.89%;沼液配比为1∶6时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤有机质较对照组CK分别增加5.51%、10.61%和17.67%;沼液配比为1∶8时,生物炭混掺量为0.5%、1.0%和2.0%处理土壤有机质较对照组CK分别增加12.44%、21.69%和37.17%。其中沼液配比1∶8时,土壤有机质增加量显著大于沼液配比1∶6和1∶4处理,表明沼液配比1∶8配施生物炭对土壤有机质含量影响较大。

表6 生物炭配施沼液对土壤有机质含量的影响/(g·kg-1)

3 讨 论

3.1 渗出液电导率和全氮含量分析

Tan等[24]的研究表明生物炭能促进土壤中有机氮的矿化、固定和转化,为土壤微生物提供氮源,增加土壤含氮量;Hidetoshi等[25]的研究表明生物炭减少了施用无机氮肥的浸出,并促进施用养分的利用;Ding等[26]的研究表明将生物炭添加到表层土壤中,可以减少氮素通过径流流失造成的农业损失,特别是在降雨量大的地区;谢迎新等[27]的研究表明施用生物炭可显著增加地上部氮素吸收量,明显提高耕层土壤有机碳和全氮含量,进而使土壤碳库显著增加,土壤肥力得到提升。本试验研究通过测定土柱渗出液电导率和全氮含量发现,当沼液配比一定时,随着生物炭混掺厚度和混掺量的增大,渗出液全氮累计量逐渐增加但增加趋势逐渐降低,即意味着渗出液中减少的全氮滞留在土壤内部,生物炭的施用可以减少土壤中氮素的浸出,使土壤中全氮含量增加;这是因为生物炭具有高度芳香化的结构,其表面含有羧基、酚羟基、羰基、酸酐等基团,这些结构特性使其具备了良好的吸附特性及稳定性;但随着渗出液渗出量的增加,土壤中全氮含量逐渐趋于稳定值,表明土壤中混掺生物炭不会无限制产生固氮作用,其最大吸附量取决于生物炭制备原材料和施用量。当生物炭混掺量一定时,随着沼液配比的增大,渗出液全氮累计量变化趋势逐渐趋于平缓,且增加量呈现出CK>0.5%>1.0%>2.0%,表明土壤中全氮含量随着沼液配比的减小而增加。这与王卫平等[28]、甘福丁等[29]和王昊川等[30]的研究结果一致,进一步表明沼液配合生物炭施用可以有效地提高土壤中氮素含量,起到固氮作用。

3.2 生物炭配施沼液对土壤基本物理性质的影响

施用生物炭能明显改变土壤的基本物理性质,主要表现在对土壤容重、土壤水稳定性团聚体及土壤总孔隙度等方面的改变。吴崇书等[31]的研究表明,施用生物炭可在一定程度上改善土壤物理性状,降低土壤容重,增加土壤的水稳定性团聚体数量;李昌见等[32]的研究表明将生物炭与土壤混合能有效减小土壤的容重,增加土壤总孔隙度;Tanure等[33]的研究表明生物炭施用于土壤中,能提高土壤孔隙度,降低土壤容重。本研究也再次证明了上述结论,试验中发现土壤中施加生物炭后,初始容重相同、沼液配比一定时,随着生物炭施用量的增加,土壤容重逐渐减小,土壤水稳定性团聚体含量逐渐增大,总孔隙度逐渐增加。当沼液配比不同时,随着沼液配比的降低,土壤容重逐渐减小,土壤稳定性团聚体含量逐渐增加,总孔隙度逐渐增大。这主要是因为沼液是一种含有大量微生物的有机肥,而微生物能够分解土壤中的有机物,产生能起到胶结作用的多糖胶、脂肪、蜡等物质,达到改善土壤团粒结构,降低土壤容重的作用。同时,生物炭的多孔特性及其比重较轻的特性也对土壤容重的降低产生了一定影响。此外,生物炭的施用会增加土壤中的含钙物质和土壤微生物的活性,能够促进稳定性团聚体形成和生物炭含氧功能团的形成,进而增加生物炭与无机胶体的联接,有利于土壤水稳定性团聚体的形成[34]。

3.3 生物炭配施沼液对土壤基本化学性质的影响

施用生物炭能明显改变土壤的基本化学性质,主要表现在对土壤pH值、土壤有机质含量等方面的改变。陈心想等[34]的研究表明施用生物炭能明显改变土壤的理化性质,显著提高土壤有机质含量,为作物生长提供更优条件;韩晓日等[35]研究发现,与对照相比,施炭量3.0 t·hm-2和6.0 t·hm-2处理土壤pH值增加了0.32。而本研究发现,对土壤同时施加生物炭和沼液后,土壤pH值整体变化并不显著,初步分析可能是沼液中富含多糖和腐殖酸等弱酸性功能团,提高了土壤对酸碱度变化的缓冲性能,且随沼液配比和灌溉量增加,多糖和腐殖酸的量增大,中和土壤pH值的能力越强[36],并且增加土壤中有机质的含量。因此,生物炭配施沼液适宜在农田中长期使用,而不会增加农田土壤盐渍化的危险。该结果与Chintala等[37]和Orlova等[38]的研究结果一致。

4 结 论

1)相同土壤容重和沼液配比条件下,随着生物炭施用量的增加,土壤渗出液全氮含量逐渐减小,即施用生物炭在一定范围内能够增加土壤全氮含量。

2)相同土壤容重和沼液配比条件下,随着生物炭施用量的增加,土壤容重逐渐减小,土壤中>0.25 mm水稳定性团聚体含量和土壤总孔隙度逐渐增大;当沼液配比不同时,随着沼液配比的降低,土壤容重逐渐减小,土壤>0.25 mm水稳定性团聚体含量和土壤总孔隙度逐渐增加。

3)土壤容重和沼液配比相同时,随生物炭施用量的增加,土壤有机质含量和土壤pH值均有逐渐增大的趋势,但土壤pH值增加趋势并不显著;当沼液配比不同时,随着沼液配比的减小,土壤pH值总体呈逐渐增加趋势,但差异并不显著。