从数据融合走向智慧协同:城市群公共服务治理困境与回应

李磊 马韶君 代亚轩

摘 要: 城市群公共服务治理需要经历由数据驱动向智慧协同转变的过程。智慧城市群是“智慧城市”概念在空间组织形态上的延伸,智慧城市群的大数据内嵌于跨区域公共服务治理。目前,大数据技术是城市群公共服务治理的关键,它能够筛选有效信息,辅助公共服务智能化决策,自适应调节公共服务情境。应用大数据资源在智慧城市群进行公共服务治理的同时,会产生大数据驱动下的多层面公共服务决策的技术困境、结构困境和伦理困境,必须重新规划多级城市主体在公共服务供给的内外治理权限,培养多主体协同治理公共服务的数据思维,优化大数据时代公共服务治理的组织结构,完善智慧城市群公共服务治理现代化的道德伦理建设,消除大数据时代公共服务治理的诸多困境。

关键词: 智慧城市群;大数据;公共服务治理;融合;协同

一、城市群公共服务治理新趋势:数据融合与智慧协同

城市群是新时代供给侧改革背景下区域高质量发展的重大战略,同时也是地方政府跨区域协同治理的创新模式。党的十九大报告明确提出要:“实施区域协调发展战略”,强调“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”。随着越来越多城市群相继建立,我国正在逐步形成以城市群为主体的健康生态系统和经济发展格局。公共服务是城市群治理的核心内容,2014年国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出建立完善的跨区域城市发展协调机制,健全公共服务设施、坚持共享发展理念。但是从近年城市群内部现实来看,城市群公共服务数据融合问题正成为其发展的“死亡之谷”,具体表现在三个方面:一是我国越来越多城市开放政府数据并打造智慧城市,但数字政府之间的区域合作较少,难以实现数据区域合作治理;二是城市群中不同类型城市公共服务层次与水平差异显著,公共服务数据的碎片化现象严重,多源数据难以协同,进而难以识别潜在价值[1];三是城市群公共服务数据结构失衡,缺乏有效公共服务数据反馈机制,难以捕捉识别城市群不同区域的公共服务需求。随着数据挖掘技术、智能计算技术的应用和数据思维与动态网络系统的推广,城市群公共服务向以计算科学为导向的城市定量研究转型,基于大数据、信息通信技术(ICT)、智能决策的城市群公共服务得到了更多关注。

1.数据驱动是城市群公共服务治理的新动能

大数据是数字产业和信息化发展的产物,它不仅是指掌握亟待挖掘潜在价值的存量信息,而且是基于智能决策算法的专业化处理思维和研究范式[2]。数据驱动的开放治理网络是城市群公共服务治理的新形态和新机制[3]。它能有效提高公共服务供给的效率和水平。以大数据驱动的城市群公共服务供给模式,不仅可以提升区域城市群公共服务质量和均等化水平,而且能够促进区域社会稳定和经济协调发展,推动城市群向协同发展的智慧城市群、开放共享的国际化城市群转型。首先,数据驱动公共服务治理主体由“单元”向“多元”转变。相似地域文化、不同差异等级的多元主体,依托大数据为基础的事实决策,更精准真实反映城市群公共服务资源配置信息。其次,数据驱动公共服务治理形式由“静态”向“动态”转变。随着区域合作的进一步深入,大数据为多元主体城市及时获取区域公共服务信息提供技术支撑。最后,数据驱动公共服務治理模式由“技术导向”向“社会需求”转变。大数据通过对城市群内部公民与组织差异情感的搜集、识别分析与表达,实现数据驱动下公共服务的人机交互,改变原有依靠纯数字错配公共服务资源现象,从而形成有效公共服务需求的反馈机制。

2.智慧协同为城市群公共服务治理持续赋能

智慧协同是数据驱动的高级形态,许多研究将数据驱动看作智慧协同初级阶段的重要表征,即智慧协同是以大数据为基础的互动过程。在此背景下,智慧城市聚集形成公共服务治理的空间网络,它更倾向于城市群治理的智慧化愿景,智慧城市群概念由此孕育而生。“智慧城市群”源于现代城市群对绿色低碳经济、健康社会、环境可持续发展的追求,它是近年来“智慧城市”概念在空间组织上的扩散延伸。

事实上,20世纪末城市化进程中的交通拥挤、环境污染和社会发展不均衡等“大都市病”蔓延以后,智慧增长运动(The Smart Growth Movement)提出的智慧治理(Smart Governance)理念便出现在各界学者和政府规划人员的未来设想之中[4],由此产生了诸如数字化城市(Digital Cities)、知识城市(Knowledge Cities)、创业城市(Entrepreneurial Cities)、低碳生态城市(Low Carbon Eco Cities)、智能社区(Intelligent Communities)等相关概念[5],他们认为信息通信技术(ICT)是城市数字网络系统的中心功能,同时又强调人力资本(如研究型大学、知识密集型公司和公共机构)根据不同城市需求在信息网络系统中的改善城市宜居性作用,即培养城市的学习和创新能力[6]。

到21世纪初期,跨区域协作关系也非常显著地推动着城市智慧运动,诸如京都倡议书(The Kyoto Protocol)、IBM智慧星球(Smart Planet)、欧洲2020战略(The Europe 2020 Strategy),将智慧技术与智慧行动提升到空间形态,以国家政府、城市和国际组织(如欧盟、非盟)为象征的智慧城市群雏形逐步出现[7]。在对智慧城市群的理解上,大数据在泛在网络、认知科学、空间地理信息、人工智能等领域取得突破性进展,大数据技术对智慧城市群下的社会治理及资源联动共享产生变革性影响。在中国,通过梳理有关智慧城市群表述的相关政策(见表1)发现,智慧城市群是以多核心智慧城市聚集成的空间区域形态,智慧协同最初是在区域性数字化信息通信领域被提出,之后逐渐上升为国家级城市群发展规划的政策文件,并覆盖至公共服务的方方面面,这体现了“智慧城市群”由泛在概念向项目落地的实现过程,也是城市群公共服务治理的新趋势。

二、基于大数据的智慧城市群公共服务治理功能

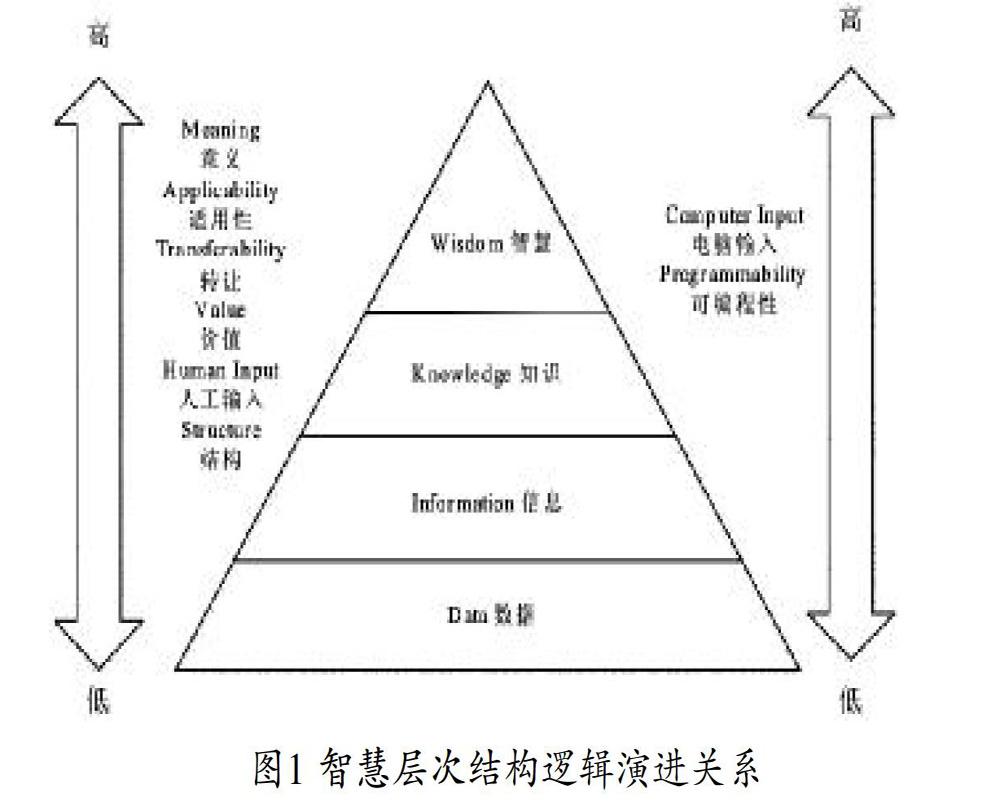

20世纪80年代末,有学者讨论从数据融合走向智慧的逻辑演进关系(Data-Information-Knowledge-Wisdom,DIKW)[8],Jennifer Rowley在此基础上提出智慧模型是具有层级关系的金字塔结构[9](见图1)。现代政府不仅有公共管理职能,也有提供公共服务的职能[10]。城市群公共服务治理既是一项公共管理活动,也是不断完善的公共管理的过程。党的十九大报告提出:“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作,善于贯彻新发展理念,不断开创发展新局面。”国家实施的大数据战略,不仅为智慧城市群公共服务供给协同优化提供新思路、新方法,而且有助于创新现代城市群的治理模式,提升现代城市群的治理能力。

智慧城市群公共服务治理是基于大数据逐级满足居民个性化、定制化需求的过程,能够实现从隐性数据向显性数据的转变,具有催化经济增长、社会公平、環境保护的治理功效[11]。智慧城市群公共服务治理体系具有复杂性,它不是简单地由多个能级不同的政府部门、市场机制以及社会组织提供公共服务的线性叠加过程,而是城际间公共服务治理协作联动模式。因此,在智慧城市群公共服务治理的进程中,大数据技术成为“互联网+”时代跨区域治理的重要支撑。

1.智能识别多源数据与分流处理,筛选有效信息与数据管理

在新数据环境下,智慧城市群每日产生海量数据,公共服务治理在智能识别多源数据超负荷计算的同时,也由于数据有效筛选和数据管理分析技术的延时性,面临增量与提质的双重压力,表现在公共服务供给偏差的结构性矛盾。整体性治理(Holistic Governance)是20世纪90年代佩里·希克斯提出的治理理念,它是对新公共管理理论中公共服务碎片化的修正和回应,它强调以公民需求为导向,在跨行政组织边界基础上的协调与整合。智慧城市群依托整体性治理理念,在大数据背景下实时收集、识别跨区域公共服务的多源数据,实现公共服务需求处理与信息加工,提供挖掘公共服务数据洪流的有效思路。首先,大数据利用多源数据建立基于云服务的分布式储存技术平台,替代传统计算机或电子设备的本地存储,进而使用虚拟化技术开发的云应用推动对数据的计算和评估[12]。其次,集群计算(Cluster Computing)将数据分析云平台中各种类型信息资源和处理方法的新模式进行匹配,对半结构化或非结构化的公共服务需求数据进行归纳、统计、语义引擎、模型重组和分流处理。最后,云系统终端汇集已处理的数据信息进行二次整合,基于以往经验数据架构建模、推导、预测智慧城市群公共服务治理问题,构建智慧城市群网络虚拟模型,分析公共服务配置趋势,精准定位智慧城市群公共服务区域布局、时空演变以及资源配置效率。

2.模拟智慧城市群公共服务场景,辅助公共服务智能化决策

智慧城市群公共服务治理体系依赖于数字政府和电子政务的快速发展,受限于现代产业和高新技术的推动,其中不仅限于物理基础设施的建设,还取决于知识交流和社会基础设施的质量和可用性[13]。当前高科技型智慧科技产业涉及智慧制造业、智慧服务业、智慧农业等诸多方面,不同企业在各自行业理性规范基础上,搭建和挖掘集模型评估、动态仿真、定量预测为一体的智能技术,认知和把握决策规律,但是有研究表明神经网络(Neural Network)、遗传算法(Genetic Algorithm)、人工蜂群(Artificial Bee Colony)和布谷鸟搜索算法(Cuckoo Search Algorithm)在知识科学领域具有鲁棒性[14],换言之,这些智能算法的信效度和稳健性仅限于小数据集,并不能适用于智慧城市群大数据分析,因为它们在数据容量增加时,数据的效率和稳健性会降低[15]。此外,在公共服务领域,不同等级城市公共产品供给水平也会有显著差异,即使同一类型的公共产品由于高维规模数据和复杂性能导致实际需求失真,智慧城市群在大数据时代下利用高质量特征数据分析公共服务需求面临考验。大数据与机器学习结合下的增强型分析(Augmented Analytics)、持续性智能(Continuous Intelligence)技术能够实时改善真实数据环境和模拟服务场景。鉴于数据科学领域的重大突破,可以使用虚拟现实(VR)、空间分析等可视化流程应用于智慧城市群公共服务实践[16]。因此,凭借大数据并行处理技术的不断推进,公共服务智能化决策水平也逐渐提高,根据区域组织的协调关系、自适应组合以及运筹模拟,便可最优化模拟和处理真实情境的城市群问题。

3.测度社会空间与生态环境系统,自适应调节公共服务情境

智慧城市群公共服务治理体系是以跨区域公共服务供给为核心的系统工程,该系统既包括以跨区域居民公共产品调配为导向的服务社会空间价值追求,也包括贯彻生态保护红线规定为理念的绿色资源环境系统的互动平衡[17]。在此公共服务治理体系中,社会行为系统与资源环境系统相互渗透,使得城市群依托传统数据资料管理价值判断难以把控动态系统变化。欧洲环境署提出分析环境问题的“驱动力—压力—状态—影响—响应”(Driving Force-Pressure-State-Impact-Response,DFPSIR)框架,构建超越国家城市层级的跨区域治理环境公共服务的重要指标和措施[18],以适应调节公共服务系统。

大数据既是智慧城市群公共服务治理的平台和工具,也是智慧城市群公共服务治理的对象和结果。大数据利用遥感技术自适应地模拟跨区域公共服务历史动态变化及生态环境时空演变,并利用知识发现(KDD,Knowledge Discovery in Database)和GIS空间分析功能,构建可视化城市群全景模型,使得区域间公共服务情景再现,智能分辨、识别、测度评估城市群公共服务质量和水平。

三、智慧城市群下大数据治理公共服务的现实困境

大数据技术在智慧城市群公共服务供给中具有独特的治理功效,应用大数据资源在智慧城市群公共服务治理的同时,也会产生大数据驱动下的多层面公共服务决策的现实困境。

1.多级主体大数据公共服务治理技术困境

城市在城镇化过程中会显现人口过度集中、资源依附发展、经济负外部性等承载问题,阿尔比诺(Albino)认为,智慧治理意味着不同的利益相关者参与政策制定和公共服务。从这个角度来看,治理的一个重要元素是跨区域和跨部门的合作[19],不同等级、不同城镇化发展阶段的多元城市主体在相互协作中达到主体间利益的最大化,但理念化的多主体公共服务治理格局却与现实情况存在较大差距,尤其是在智慧城市群发展背景之下,多级城市主体能否有效结合利用大数据技术,实现公共服务优化配置仍值得深思。首先,尽管现在多数地方城市在国家政策引导下最大程度地开放数据系统,但它们大多为城市部门、产业之间的静态存量数据,复杂的动态实时大数据捕获的技术和能力有限,实现多元城市主体之间的实时数据资源协同存在难度。其次,数据共享是搭建大数据网络云平台的基础[20],城市公共服务供给数据涉及地方政府机密、个人隐私等安全性问题,单个城市大数据云空间管理经验尚有限,且存在一定的安全风险,不同层级多元政府公共服务数据管理差异和能力有别,多主体政府间的数据协同更存在技术难度和挑战。最后,就政府内部而言,现有的政府部门多为行政化倾向明显的机关组织,具备专业化数据挖掘、数值分析能力的社会组织也不成熟,更缺少智慧城市群共享信息平台和数据服务系统,特别是硬件基础设施与知识通信网络的有效集合,难以为智慧城市群发展提供精准度高的技术服务。

2.多级主体大数据公共服务治理结构困境

智慧城市群时代,信息网络技术发展使虚拟世界和现实世界不断融合,这不仅改变数据传播的规模和效率,而且更新人们的生活方式和行为习惯。人们对公共产品的需求不单通过政府统计数据评估反馈,每个人的公共服务体验及需求会不自觉地以网络动态信息数据形式发布,数据产业和公共服务海量大数据涌现,造成数据形式的复杂性、混乱性以及多样性,必然要求城市群公共服务供给能有更灵活高效的组织系统。

多级政府在智慧城市群架构下的公共服务供给在跨区域数据协商中实现共治,但是“自上而下”纵向组织与分工难以适应智慧城市群公共服务的发展,此时传统的“金字塔”式的科层模式造成治理困境,体现在城际政府沟通不畅、垂直治理结构僵化滞后、大数据格式标准和应用范围不同等方面,城市群内部之间数据共享传递阻碍重重,形成智慧城市群公共服务治理的孤岛效应和大数据传播的壁垒约束。面对大数据时代下的跨区域公共服务供给需求,智慧城市群治理对数据信息的要求和依赖也越来越高,在微观层面,单核城市公共服务和政府部门利用大数据协同分析被看作是对传统电子政务、电子治理的继承[21],而横向城际间同类部门间的数据隔阂也阻碍了公共部门决策的科学性,造成大数据资源的兼容问题和有效信息流动缺失,阻碍智慧城市群公共服务精细化治理的进一步提升。

3.多级主体大数据公共服务制度伦理困境

治理能力现代化是智慧城市群公共服务供给的保障,随着大数据思维和技术引入公共治理领域,城市群内多级主体能够通过数据聚集对公共服务供给过程、公共服务市场行为信息、社会组织公共服务供给效率进行分析并预测,这种可预见能力评估是建立在优化算法原理之上,此时城市群公共服务智能决策过程时常也会面临道德问题和伦理困境。首先,目前城市群内多级主体对公共服务治理的智慧化达成共识,但是却鲜有城市群大数据公共服务配置的规范性制度约束。“经济人”假设下的城市主体会在公共服务利益冲突时发生道德风险,制定制度不仅包括城市主体供给公共服务的运营规则、程序和行动准则,同时也为城市群内相关利益主体提供符合跨区域文化认知共性的道德要求和伦理规范[22]。其次,大数据技术在城市群公共服务智慧预测过程中,可能会伴随理性决策与民意决策冲突。理性决策强调依托现代科学技术和理论方法上的决策选择过程,民意决策是侧重考虑民情、尊重民权的决策选择方案,它能够最大限度地满足公民利益。两者决策并不总是达到一致,特别是大数据公共服务治理空间模拟仿真走向精准化、科学化的过程中,两者利益不一致时可能会出现多级政府选择困境,智慧城市群公共服务数据治理逻辑亟待在不同情境下进行验证。

四、智慧城市群下大数据公共服务治理的回应策略

针对智慧城市群背景下的大数据公共服务所面临的一系列治理困境,必须重新规划多级城市主体在公共服务供给的内外治理权限,培养多主体协同治理公共服务的数据思维,优化大数据时代公共服务治理的组织结构,完善智慧城市群公共服务治理现代化的道德伦理建设,消除大数据时代公共服务治理的诸多困境。

1.完善多级主体数据治理功能,协同公共服务治理格局

大数据技术是否能够促进城市群公共服务治理的转型,关键在于是否形成“互联网+”大数据时代的智慧城市群公共服务治理模式,这需要城市群内多级城市主體的协同参与,使各个城市内部公共服务供给的组织和部门以合作共赢的形式分解利益矛盾,建立具有大数据思维逻辑的跨区域公共服务治理技术平台,进而增强多级城市主体公共服务协同治理能力和水平。

首先,构成城市群的多级城市行政部门要重视大数据战略的重要意义,充分认识城市群公共服务数据治理的设计理念,这不仅是指在大数据技术推动下解决公共服务供给“碎片化”难题的跨区域合作行为[23],而且包括利用大数据技术实现多级主体的网上虚拟资源协同调配,模拟公共服务供给精细化配置过程。其次,传统公共服务信息化平台是为满足特定部门需求的闭源式管理平台,而大数据网络公共服务云平台是获取多级城市主体公共服务信息、搭建公共服务数据共享平台的桥梁,是迫切需要建立的公共服务现代化的综合信息服务设施。智慧城市群公共服务治理亟待建立数据衔接兼容的决策信息系统,既包括已有硬件通信基础设置的升级改造,也包括符合智慧城市群发展的物联网基础设施。最后,重视虚拟与现实空间公私边界的界限和划分,协调处理居民生活数据隐私保护和国家数据安全,强化数据共享的交叉区域边界职责,共同提升智慧城市群公共服务数据治理的安全指数和信息保护。

2.优化多级主体扁平治理结构,促成公共服务数据融合

大数据作为智慧城市群公共服务治理的技术手段,只能从数据分析、数值模拟、数字决策的角度提升公共服务治理的效率,却难以转变传统组织结构的治理模式弊端,而扁平化网络结构是推动智慧城市群公共服务与数据共享的新形态[24],它能有效拓宽城市群内不同等级城市公共服务的沟通渠道,积极动员城市群内的多个政府、市场、社会相互协作,形成智慧城市群范围的公共服务数据治理的新举措。

一方面,“众创众包、服务创新”是大数据时代城市公共服务治理的创新行为[25],这也为智慧城市群公共服务治理结构提供新思路。众创众包将智慧城市群公共服务分解为众多小任务,具有竞争优势和丰富经验的组织成为公共服务供给方[26],不同等级城市依据大数据资源对公共服务采用众包治理方案,能够有效集中不同城市的优势资源实现功能互补,同时依靠“多政府+多市场”组合提出智能化公共服务供给方案,推动智慧城市群协同伙伴关系建立,提升跨区域公共服务的质量。另一方面,面对数据相关产业发展和数据收集方式的不断优化,建立公共数据信息服务协同处理机制,在智慧城市群公共服务大数据平台系统中制定统一的数据标准和规格,对人们生产生活中公共服务的多源异构数据实行互通互联,可以消除行政条块化格局造成的数据壁垒缺陷。此外,针对不同算法的城市群公共服务的大数据应用情境及适用范围,不断对城市、资源、环境系统的模拟共生和可持续发展进行模拟和评估,进而提升改进算法对城市群公共服務的智慧化水平[27]。

3.制定多级主体数据治理政策,修复公共服务道德伦理

政策是城市群公共服务体系正常运转的依据,也是大数据时代下公共服务治理现代化的关键因素。制定政策是政府机关解决城市治理问题的重要职能,其核心是如何将公共难题化解为智慧锦囊。首先,大数据时代下的城市群公共服务供给模式变革,必将对原有公共服务治理体系带来道德风险和技术难题,有必要对智慧城市群建设中的相关风险提出防范措施和约束机制,多级城市主体的行政部门要及时出台跨区域公共服务共建法律法规,设立比较完善的大数据动态监管标准和行为约束制度。其次,作为智慧城市群公共服务的大数据本就是一项新兴治理工具,需要公共服务供给利益相关者转变原有的思想观念,避免大数据技术应用于城市群公共服务治理出现的伦理误区和投机行为。最后,人们在公共生活中都将成为数据制造者,海量数据将有可能形成公共服务需求导向标,但它同时也对人们生活隐私带来潜在威胁[28],需要考量数据相关产业的资格认证和准入机制,提升相关单位数据使用门槛,实现多目标价值平衡。

参考文献:

[1] 李磊,顾辰影,郑依琳.城市群公共服务供给如何创新?——善治视域下的协同路径探析[J].江苏行政学院学报,2018,(06):102-109.

[2] 孙轩,孙涛.大数据时代公共管理应用决策4M思维:理论思考与实践探索[J].上海行政学院学报,2019,20(01):56-65.

[3] 张瑾.大数据时代社会冲突治理结构转型:价值、形态、机制[J].上海行政学院学报,2018,19(03):97-102.

[4] Neirotti P , De Marco A , Cagliano A C , et al. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts[J]. Cities, 2014, 38:25-36.

[5] De Jong M, Joss S, Schraven D, et al. Sustainable-smart-resilient-low carbon-eco-knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization[J]. Journal of Cleaner production, 2015, 109: 25-38.

[6] 于文轩,许成委.中国智慧城市建设的技术理性与政治理性——基于147个城市的实证分析[J].公共管理学报,2016,13(04):127-138.

[7] Kummitha, Rama , Crutzen, Nathalie. How do we understand smart cities? An evolutionary perspective[J]. Cities. 2017,67. 43-52.

[8] Ackoff R L. From data to wisdom[J]. Journal of applied systems analysis, 1989, 16(1): 3-9.

[9] Rowley J. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy[J]. Journal of information science, 2007, 33(2): 163-180.

[10] 俞可平.中国的治理改革(1978-2018)[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,71(03):48-59.

[11] Martin C J, Evans J, Karvonen A. Smart and sustainable? Five tensions in the visions and practices of the smart-sustainable city in Europe and North America[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 133: 269-278.

[12] Hashem I A T, Yaqoob I, Anuar N B, et al. The rise of "big data" on cloud computing: Review and open research issues[J]. Information systems, 2015, 47: 98-115.

[13] Caragliu A, Bo C D, Nijkamp P. Smart Cities in Europe[J]. Urban Insight, 2011, 18(2):65-82.

[14] Tsihrintzis G A , Virvou M , Jain L C . Intelligent Computing Systems[J]. Studies in Computational Intelligence, 2016,627:1-4.

[15] Hashem, I. A. T., Chang, V., Anuar, N. B., Adewole, K., Yaqoob, I., Gani, A., Chiroma, H. The role of big data in smart city[J]. International Journal of Information Management,2016,36(5), 748-758.

[16] 孙轩,孙涛.基于大数据的城市可视化治理:辅助决策模型与应用[J].公共管理学报,2018,15(02):120-129.

[17] Dizdaroglu, Didem. Developing micro-level urban ecosystem indicators for sustainability assessment[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2015, 54:119-124.

[18] Yigitcanlar T , Dur F , Dizdaroglu D . Towards prosperous sustainable cities: A multiscalar urban sustainability assessment approach[J]. Habitat International, 2015, 45:36-46.

[19] Albino V, Berardi U, Dangelico R M. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives[J]. Journal of urban technology, 2015, 22(1): 3-21.

[20] 张翔.“复式转型”:地方政府大数据治理改革的逻辑分析[J].中国行政管理,2018,(12):37-41.

[21] 于跃,王庆华.从智能政府到智慧政府:价值与追求[J].上海行政学院学报,2019,20(02):14-21.

[22] Hall P , Taylor R . Political Science and the Three New Institutionalisms[J]. Political Studies, 1996, 44(5):936-957.

[23] 劉晓洋.大数据驱动公共服务供给的变革向度[J].北京行政学院学报,2017,(04):73-79.

[24] 汪超,刘涛.大数据与城市群:智慧引擎、融合实践与整合改革[J].电子政务,2017,(06):16-22.

[25] 谭海波,孟庆国.政府3.0:大数据时代的政府治理创新[J].学术研究,2018,(12):57-61.

[26] Liu, H. K. Crowdsourcing Government: Lessons from Multiple Disciplines[J]. Public Administration Review, 2017,77(5), 656-667.

[27] 容志.大数据背景下公共服务需求精准识别机制创新[J].上海行政学院学报,2019,20(04):44-53.

[28] 胡键.公共管理伦理变迁:从传统社会到大数据时代[J].中国行政管理,2019,(6):75-81.

(责任编辑 矫海霞)