体验认知视角下莎剧“悲”情感意象研究——以《哈姆雷特》和《李尔王》为例

谢世坚,潘 琳

体验认知视角下莎剧“悲”情感意象研究——以《哈姆雷特》和《李尔王》为例

谢世坚,潘 琳

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541004)

莎剧中“悲”情感意象基于身体体验构成意象图式,经隐喻投射形成“悲”概念隐喻,体现出人物情感和状态的变化。本文探究莎剧“悲”情感隐喻的内在机制,考察莎剧“悲”概念的认知思维方式,深入解读“悲”。研究发现,“悲”情感隐喻与人体的感知体验密切相关,其概念化是一个动态的过程。在一定的情景语境中,“悲”情感意象具有丰富的隐喻内涵,主要传达人物的悲伤、哀伤与悲痛。

莎剧;“悲”;情感意象;情感表达

人类的概念系统源于人的身体体验和心智体验[1]。体验认知是形成意象图式的基础,意象图式是基于身体经验形成的前概念架构,通过隐喻投射形成概念隐喻,形成抽象的概念[2]。情感意象基于人的情感体验和想象,人类之所以使用情感意象表达情感,是与自身的体验认知密切相关的。文学作品中的情感意象能够引发读者的联想,从而传达画面鲜明的主题情感。

有学者尝试运用认知语言学相关理论,分析文学作品中主题情感与意象的认知思维方式。李孝英分析《黄帝内经》中“悲”情感的概念化效果和“悲”情感隐喻意义构建的框架[3]。张露露、王占斌从意象隐喻和情感隐喻两个角度对《榆树下的欲望》中概念隐喻进行认知探究,进一步解释悲剧主题[4]。学者们虽证实了文学作品的情感隐喻是人类认识世界的思维方式,但未涉及情感强度变化。

“悲”是莎士比亚悲剧的主题情感。早期学者通过考察意象来分析人物情感和戏剧主题。斯珀津(Spurgeon)认为悲剧意象出自与主题相关的情感[5]。莎翁在后期更注重戏剧结构、情感融合以及意象的直接情感表达[6]。罗益民指出《李尔王》中的动物意象体现一种悲观主义的情调[7]。可见,学者们大多认为莎剧意象与主题情感密切相关。近年来,国内外学者尝试从认知视角分析莎剧意象蕴含的主题情感。有学者探讨了莎剧疾病意象与“悲”(sadness)的关系[8] [9]。前者认为“悲”主题的“疾病”意象主隐喻系统与“次”主题意象的“狩猎”意象主隐喻系统相互关联,后者阐述了人物的身体、思想与精神受“悲”影响。缘此可知,人物情感表达与体验认知相关,与身体密不可分。谢世坚、陈秀琪从认知视角研究莎剧天气意象,虽提出解读天气意象有助于剖析人物性格、情感等,但未深入探究[10]。赫尔姆斯(Helms)对莎剧人物情感和生理变化进行阐释,认为情感是主观感受、个性特征等,其行为和反应可视为生理作用力[11]89。

综上,前人分析莎剧人物情感与意象的关系时,虽尝试从认知视角,阐释莎剧情感意象的概念化过程,但系统地从体验认知视角探究意象如何体现主题情感的研究尚不多见。有鉴于此,本文从体验认知视角考察《哈姆雷特》和《李尔王》中的“悲”情感隐喻,探讨“悲”情感意象的体验基础、意象图式、隐喻投射过程和“悲”情感隐喻的情感表达效果。

一、语料收集与用法分析

意象可分为感觉意象、心理意象和意象图式[12]445。感觉意象是心理意象的基础,包括视觉意象、听觉意象、嗅觉意象和力量意象等,通过各种感觉器官直接获得。文学作品的意象是一种瞬间呈现的理智与感情的复合体[13]。莎剧语言是一种艺术语言。艺术语言的情感意象是心象思维运行的最终结果[14]。基于上述学者的观点,我们认为情感意象是认知主体与客观世界互动时,思维运作和情感体验的产物。悲哀是在失去心爱的对象或在理想或愿望破灭时所产生的情绪体验,具有从失望到遗憾、难过、悲伤、哀痛的强度差异[15]。因此,在一定情景语境中,“悲”情感意象可传达忧郁、难过、悲伤、哀伤、悲痛、哀痛等情感。

通过对“悲”情感意象的语料进行统计与归类,发现《哈姆雷特》和《李尔王》中“悲”情感意象主要有10种类型,包括自然(22处)、人体(74处)、服装(5处)、温度(2处)、疾病(6处)、颜色(4处)、空间(11处)、时间(3处)、超自然(6处)、动物(3处)。可见,莎翁运用人体意象传达“悲”居多。我们使用AntConc检索10种类型的相关词汇,通过考察相关词汇在语料库生成的索引,找出隐喻用法。根据表达是否具有跨域性这个标准,将其用法分为一般用法(61处)和隐喻用法(75处),共有74个语境句。下文先分析“悲”情感意象的一般用法和隐喻用法,然后从体验认知视角,探讨其隐喻用法及情感表达效果。

(一)一般用法

“悲”情感意象的一般用法包括本义用法和修辞手法,如平行结构、类比等。例如:

(1) LEAR Be yourwet? Yes, faith; I pray weep not.

(4. 7. 71)(1)

(2) LEAR And my poor fool is hanged. No, no, no life?

Why should

And? O thou’ lt come no more,

Never, never, never, never.

(5. 3. 304-307)

例(1),李尔询问小女儿是否还在哭泣,tears为本义。例(2),李尔将狗、马、老鼠的生命与小女儿的死亡进行对比来传达“悲”。

(二)隐喻用法

情感产生于内在体验,是一种模糊、难以表达的感觉,通过空间域、颜色域、人体域、疾病域、自然物象域等描述[16]。本文参照Kövecses对“sad”概念化的分类[17]25,发现《哈姆雷特》和《李尔王》里“悲”情感意象涉及不同的认知域,在一定的情景语境中主要涉及5种隐喻用法。

1.“悲”是内脏和五官变化

(3) LEAR …, but this

Shall break into

Or e’re I’ll weep. O fool, I shall go mad

(2. 2. 474-475)

(4) HAMLET O that this too toowould melt,

Thaw and resolve itself into…

(1. 2. 129-130)

人体器官和五官变化体现人处于生理功能和情感的消极状态。这是“悲”情感隐喻的表征方式之一。在例(3)和例(4)中,概念源域“heart”和“flesh”发生变化,“悲”为目标域。“heart”和“flesh”运用触觉范畴的破坏效果分别映射李尔和哈姆雷特的“悲”。

2.“悲”是疾病

(5) LEAR O most small fault,

How ugly didst thou in Cordelia show,

Which like an engine wrenched my frame of nature

From the fixed place, drew from

.

(1. 4. 258-261)

(6) OPHELLA, his knees knocking each other,

And with a look so piteous in purport

As if he had been loosed out of hell

To speak of horrors, he comes before me.

(2. 1. 78-81)

(7) LEAR But yet thou art,, my daughter,

Or ratherthat’ s,

Which I must needs call mine. Thou art,

, or

(2. 2. 410-414)

“‘悲’是疾病”,是导致人体发生病变的一种表征方式,即“悲”能够侵害人体。例(5)中,概念源域“heart”的机能发生病变。“gall”使用味觉范畴映射李尔的悲苦。例(6)中,“悲”的病症通过脸色的外部表征体现。“苍白”(pale)从视觉范畴映射出哈姆雷特的“悲”。例(7)中,“悲”导致体内的部分器官发生病变,运用空间范畴的互动效果映射李尔的“悲”。

3.“悲”是容器中的液体

(8) LEAR O,

,thou,

Thy element’ s below. Where is this daughter?

(2. 2. 246-248)

“‘悲’是容器里的液体”,是将“悲”视为人体中液体概念化的表征方式。例(8)中,李尔遭到大女儿和二女儿的迫害。概念源域“mother”涌上“heart”,目标域为“sorrow”,通过空间范畴的升降变化映射“悲”。

4.“悲”是社会优越者

(9) GENTLMAN Ay, sir. She took them, read them in my presence,

And now and thentrilled down

Her delicate cheek. It seemed she was

, who, most rebel-like,

Sought to.

(4. 3. 11-14)

“‘悲’视为地位优越者”,体现为“悲”能掌控人。这是“悲”概念化的表征方式之一。例(9)中,“悲”作为“king”控制着考迪利娅,运用有关空间范畴(over)映射考迪利娅的“悲”。

5.“悲”是搏斗中的对手

(10)GENTLMAN You have seen

at once, her smiles and tears

Were like, a better way. Those happy smilets

That played on her ripe lip seemed not to know

What guests were in her, which parted thence

As. In brief,

Sorrow would be a rarity most beloved,

If all could so become it.

(4. 3. 16-24)

“‘悲’是搏斗中的对手”,是将“悲”视为人体的敌人。例(10)中,考迪利娅得知父亲遭姐姐们抛弃后,“悲”与她的理智对立,运用触觉范畴的力量效果映射考迪利娅的“悲”。至此,上述“悲”情感意象的隐喻用法涉及各类身体体验。下面,我们将讨论“悲”情感意象的体验基础。

二、“悲”情感意象的体验基础

意象体验(imagistic experience)源于感知体验(sensory experience),包括视觉体验、听觉体验、触觉体验、平衡/空间体验等[18]78。人类基于体验认知,将其他范畴的特性赋予“悲”情感意象。范畴是人们在互动体验的基础上对客观事物普遍本质在思维上的概括反映[19]91。上位范畴的情感(emotion)为较抽象的概念,“悲”(sadness)属于基本层次范畴[17]4。基本层次具有知识和思维的组织性,大多数思维在此层次展开,形成意象[19]138。可见,“悲”情感意象的特性与人类体验和思维运作密切相关。

首先,“悲”情感意象被赋予的特性与空间体验相关。例(8)中,“mother”和“sorrow”在“heart”中的变化(swell up、down)体现“悲”的变化。例(7)中,李尔将大女儿比作“boil”“plague sore”和“embossed carbuncle”,三个意象侵害“flesh”,人体发生病变。五个有机组合的意象具有空间整体性。

其次,“悲”情感意象被赋予的特性与力量体验相关。例(9)中,考迪利娅与“悲”抗衡,微笑夹杂眼泪。例(10)中,考迪利娅虽努力控制“悲”,最终却由“悲”主宰。

再次,“悲”情感意象被赋予的特性与状态体验相关。在例(3)和例(4)中,肉体化为露珠和心破碎,两者均为形状变化。例(5)和例(6)主要体现为人体或器官机能发生变化。例(5)中,“heart”抽出“love”注入“gall”致使“heart”病变。例(6)中,哈姆雷特脸色苍白,这是因为体内发生病变而导致的面容异常。

从以上分析可知,“悲”情感意象的特性与人的身体体验相关。人类可根据身体经验,将空间、力量、状态特性赋予“悲”,经思维的抽象、加工,实现不同概念域之间的投射,将抽象的“悲”概念化,从而传情达意。因此,“悲”情感意象是思维运作与情感体验的产物。下面,我们将分析莎剧“悲”情感意象的意象图式和隐喻投射。

三、“悲”情感意象的意象图式和隐喻投射过程

上节阐述了“悲”情感意象的体验基础,包括力量体验、空间体验、状态体验。其中,空间体验主要体现为有限空间中物质的升降和整体—部分的互动,力量体验与强度相关,状态体验与强度、平衡相关,分别构成容器图式、标量图式、力量图式、平衡图式、整体—部分图式。

(一)“悲”情感意象的意象图式

“悲”情感意象的空间体验可抽象化为容器图式(container image schema)和标量图式(scale image schema),这两个图式均体现有限空间中“悲”的变化。身体或身体某部分可作为容器,情感是容器中的物质。情感的变化引起容器内压的变化,最后产生反应[20]65。我们分析例(8)来说明“悲”情感意象的容器图式表征和标量图式表征。如图1所示,方框表示容器,具有内(interior)、外(exterior)、边缘(boundary)[12]289。圆圈表示内容物情感。实线圆圈表示变化前的情感,两个虚线圆圈表示情感的变化。标量图式具有累积性(cumulative character)[21]122。在图2中,a中持续向上的箭头表示“悲”不断增强,b中持续向下的箭头表示“悲”不断降低。例(8),“heart”作为容器,内容物(mother/sorrow)增多(swell up/climbing),“heart”的内压增强,“悲”增强,达到高强度(high intensity)。李尔调整情绪后,“悲”下降(down),内压降低,强度下降(low intensity),未突破边缘。

图1 例(8)的容器图式表征

图2 例(8)的标量图式表征[21]123

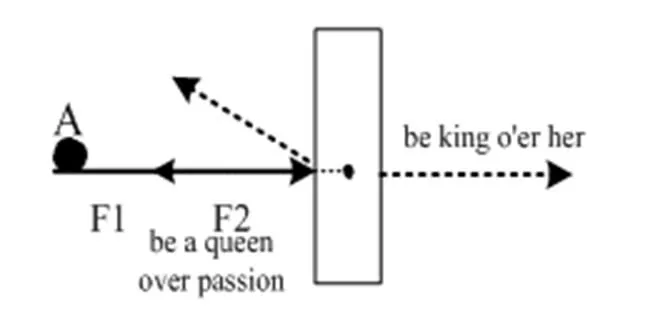

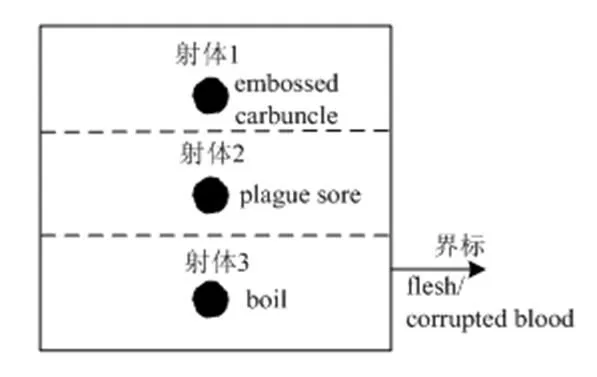

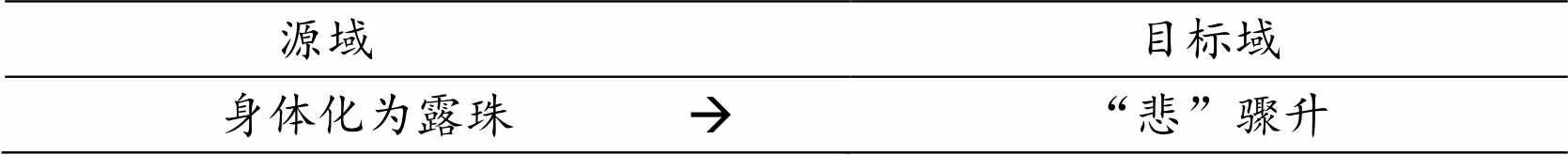

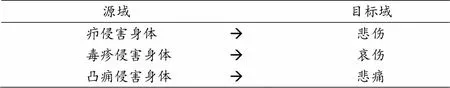

“悲”情感意象的力量体验构成力量图式(force image schema)。力量图式主要为强迫意象图式(the compulsion image schema)和堵塞意象图式(the blockage image schema),具有方向性[2]187。强迫意象图式源于外力作用,堵塞意象图式源于障碍物对外力的抵抗[2]187。图3和图4,长方形表示障碍物,实心圆A表示引发情感体验的经历, F1表示由经历引起的外力,F2表示情感抑制力。结合例(9)和例(10),考迪利娅得知李尔的遭遇(A),产生“悲”(F1)。在图3中,考迪利娅抑制“悲”(be a queen over passion),产生F2。因F1>F2,她最终由“悲”主宰(be king o'er her)。在图4中,考迪利娅得知李尔的遭遇(A),微笑(F2)夹眼泪(F1),像阳光(F2)里下雨(F1)。因F2 图3 例(9)的堵塞力量图式表征[2]188 图4 例(10)的强迫力量图式表征[2]188 “悲”情感意象的状态体验可抽象为平衡图式(balance image schema),无逻辑式表达(Lakoff, 1987)。在图5中,c为物质的原始状态,实心圆A代表引发情感体验的经历,F3表示情感作用力,d和e 为形态变化。F3越大,c形态变化越明显。结合例(3)和例(4),李尔遭抛弃、哈姆雷特面对父亲新死、母亲改嫁(A),产生“悲”(F3),导致心(heart)的状态发生变化(a hundred thousand flaws)和躯体(solid flesh)的状态发生变化(a dew)。 图5 例(3)和例(4)的平衡图式表征[22]50 空间体验构成整体—部分图式(part-whole image schema),体现出空间等级结构特性[21]282。图6和图8为整体-部分图式表征和射体/界标作用表征。方框表示整体,是界标。实心圆表示部分,是射体。射体在整体中的位置(高低)代表整体和射体的互动效果。射体的位置越高,两者互动效果越大。结合例(8),人体(flesh/corrupted blood)为界标,疾病(boil、plague sore、embossed carbuncle)为射体,构成整体-部分的关系。射体与界标的互动体现为疾病侵害人体。射体1、2、3依次表示“embossed carbuncle”“plague sore”“boil”“embossed carbuncle”的位置最高,表示侵害人体最严重。 图6 例(8)的整体-部分图式表征 图7 例(8)的射体/界标作用表征 上述容器图式、标量图式、力量图式、平衡图式、整体—部分图式是基于“悲”情感意象的体验形成的。容器中物质的量,触觉的压力和破坏力,空间等级结构等,经隐喻投射,形成“悲”概念隐喻,构建“悲”概念,形成丰富的“悲”隐喻性语言。下节将考察上述“悲”情感意象的隐喻投射过程。 本节将依次分析“悲”情感意象的容器图式、标量图式、力量图式、整体-部分图式、平衡图式的隐喻投射过程。“悲”经容器图式和标量图式投射,形成“悲”概念隐喻。在例(8)的概念化过程中,概念源域为“heart”中“mother”,目标域为“sorrow”。“sorrow”的概念化为“mother”增强或降低的表征。表1为投射过程。 表1 例(8)的投射过程 莎剧“悲”情感意象的力量图式投射体现为人物与“悲”抗衡。例(9)中和例(10)中,源域是人与“悲”相互制衡,目标域是“悲”。人物与“悲”相互制衡表征“悲”的概念化。表2和表3分别为例(9)和例(10)的投射过程。 表2 例(9)的投射过程 表3 例(10)的投射过程 莎剧“悲”情感意象的平衡图式主要为形状图式投射。源域为人体内脏或五官变化,目标域为“悲”。在例(3)和例(4)中,躯体和心的形状变化投射“悲”的变化。形状变化越明显,“悲”越强。表4和表5为投射过程。 表4 例(3)的投射过程 表5 例(4)的投射过程 莎剧“悲”情感意象的整体—部分图式主要体现为部分对整体的作用效果。作用效果越大,“悲”越深。源域为疾病,目标域为“悲”。“悲”的概念化通过人体器官病变或外在行为表征。表6为投射过程。 表6 例(7)的投射过程 综5.1和5.2,在一定的情境语境中,“悲”情感意象基于体验认知,通过隐喻投射相关事物的状态,其概念化过程是动态的。基于此,我们将进一步探讨莎剧“悲”情感隐喻的表达效果。 据上文分析,“悲”情感隐喻的投射过程是动态的,描述人物变化的“悲”状态和“悲”强度。可见,“悲”强度变化与体验认知密切相关,能够产生一定的情感表达效果。Kövecses(2000: 58)认为情感认知模型包括五个阶段:原因(Cause)à情感(Emotion)à控制(Control)à失去控制(Loss of Control)à行为反应(Behavior Response)。该过程体现为客观世界中的实体/事件(entity/event)引发人的情感体验,人的理智与情感相互制衡(struggle),产生行为反应。基于此,我们对上述例子作以下阐释。 当“理智=0”时,人物处于神志不清、失去理智的疯癫状态,伴随明显外部表现。例(6),根据有关状态体验的外在表现映射哈姆雷特的“悲”,包括“pale as a shirt”和“knees knocking each other”。当“理智<情感”时, 人难以抑制“悲”。例(3),在“悲”的影响下,“heart”有关状态体验的病变映射李尔濒临疯癫的“悲”状态,伴有语气强烈的言辞(Or e’re I’ll weep. O fool, I shall go mad)。当“理智=情感”时,人能合理地发泄“悲”,如悲哀可释放哭泣[15]446。例(10),“悲”与忍耐的力量体验的抗衡过程映射“悲”状态。考迪利娅最终落泪。当“理智>情感”时,人能控制“悲”,无过激反应。例(9),考迪利娅得知李尔的遭遇后,与“悲”相互制衡,这是有关力量体验的心理效果。当“情感=0”,本文暂不讨论。由此观之,人物的行为反应与“悲”强度密切相关。 “悲”强度取决于所失去的对象的重要性和价值[15]446。在《哈姆雷特》和《李尔王》中,莎翁常用于描述“悲”的词语有:grief(21次)、woe(11次)、sorrow(14次)、pain(5次)、melancholy(3次)、deject/dejected(3次)、sad(2次)、sadness(1次)。它们传达不同强度的“悲”。我们将其划分为五个层级:melancholy(忧郁)、deject/dejected /sad/sadness(难过)、pain(悲伤)、sorrow(哀伤)、grief/woe(悲痛),情感强度分别约定为:1,2,3,4,5。 美国作家Kurt Vonnegut曾用简单的图表绘制小说故事的叙事弧(narrative arc),X轴表示时间顺序,Y轴表示人物经历[23]。基于此,本文依据所失事物对于人物的重要性和价值,及人物理智与情感抗衡时的行为反应,结合约定的情感强度,以二维图(2)呈现莎剧“悲”的强度变化。 图8 莎剧“悲”的强度变化 如图8所示,横轴表示剧情发展,纵轴表示“悲”情感的强度变化。折线的节点为“悲”情感意象构成的语境句,数据点为人物情感的转折点。由折线的趋势可知,“悲”随着剧情发展变化,主要介于悲伤与悲痛之间([3, 5])。篇幅所限,以下仅讨论哈姆雷特和李尔的“悲”。 圆点加粗折线表示哈姆雷特“悲”强度变化。在第一幕第二场初(1.2.66),在母亲与叔父的婚礼上,哈姆雷特是一位忧郁的王子;在第一幕第二场末(1.2.158-159)至第五场(1.5.92-95),哈姆雷特的王位继承权被夺,加上得知父亲遇害的真相,“悲”骤升([4,5])。在第三幕(3.1.55-56),哈姆雷特困于复仇的矛盾,直到第五幕(5.1.243-246),哈姆雷特失去爱人(Ophelia),“悲”升至顶峰。 三角形加粗折线表示李尔“悲”强度变化。在第一幕第四场(1.4.258-262),对于大女儿的挖苦,李尔的“悲”上升([3,5])。在第二幕和第三幕,李尔先后遭大、二女儿抛弃、王权易主(2.2.462-463),暴风雨“洗礼”(3.4.3-4),“悲”高低起伏(悲伤、哀伤、悲痛);在第五幕第三场(5.3.304-307),小女儿遇害,李尔的“悲”升至顶峰。 据上述分析,从体验认知的视角可深入探究莎剧“悲”情感隐喻的情感表达效果,人物理智与情感抗衡时,产生一定行为反应。在该过程中,“悲”强度不断变化。 基于体验认知,本文考察了《哈姆雷特》和《李尔王》中“悲”情感隐喻。“悲”情感意象基于状态体验、空间体验、压力体验,经思维运作形成标量图式、力量图式、容器图式、整体-部分图式、平衡图式,并通过隐喻投射为“悲”情感隐喻。在一定的情景语境中,莎剧“悲”情感意象与人的感知体验密切相关,其概念化过程是动态的,体现出强度变化和状态变化。莎剧“悲”情感意象具有丰富的隐喻内涵,主要传达人物的悲伤(pain)、哀伤(sorrow)与悲痛(grief /woe)。这将为人们更细致地解读莎士比亚悲剧中丰富的“悲”提供重要的启示。 (1)版本说明: 本文所用语料均出自阿登版莎士比亚( THE ARDEN SHAKESPEARE) (2008) 的《哈姆雷特》和《李尔王》,各例中的与情感意象相关的词语、短语或句子均用下划线标出。 (2)本文尝试对莎剧“悲”情感意象传达的“悲”进行定量研究。为体现“悲”的连续性,二维图的折线节点包括隐喻性和非隐喻性的“悲”情感意象的语句。其中,非隐喻性的语句的节点均被隐藏。 [1]Lakoff, G & Johnson, M.Metaphors We Live By [M]. Chicago: University Of Chicago Press, 1980. [2]Evans, V. & Green, M. Cognitive linguistics: An introduction [M]. London: Routledge, 2006. [3]李孝英,解宏甲.《黄帝内经》中“悲”情感的概念化研究[J].外语电化教学, 2018(3): 33-38. [4]张露露,王占斌.《榆树下的欲望》中的概念隐喻探究[J].当代戏剧,2019(2):37-39. [5]Spurgeon, C. Shakespeare’s Imagery and What it Tells us[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1935. [6]Clemen, W. The Development of Shakespeare’s Imagery [M]. London: Methuen & Co Ltd, 1997. [7]罗益民.从动物意象看《李尔王》中的虚无主义思想[J].北京大学学报(外国语言文学专刊),1999(1):128-136. [8]刘翼斌.概念隐喻翻译的认知分析[D].上海:上海外国语大学,2011. [9]Sullivan,E.Emotions and Health [M].Boston:Brill,2013. [10]谢世坚,陈秀琪.莎剧中的天气隐喻研究[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2017(3):43-48. [11]Helms, N R. Cognition, Mindreading, and Shakespeare's Characters[M]. New York: Palgrave Macmillan,2019. [12]Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987. [13]周发祥.西方文论与中国文学[M].南京: 江苏教育出版社,1997. [14]李银霞.艺术语言情感逻辑分析[D].昆明:云南师范大学,2005. [15]彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1988. [16]Paster, G. Humoring the body: emotions and the Shakespearean stage [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2010. [17]Kövecses, Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. [18]Evans, V. & Green, M.[M]. London: Routledge, 2006. [19]王寅.认知语言学[M].上海:上海教育出版社,2007. [20]Kövecses, Z.Metaphors of Anger, Pride and Love: A Lexical Approach to the Structure of Concepts [M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1986. [21]Johnson, M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987. [22]Arnheim, R. Art and visual perception: A psychology of the creative eye [M]. Chicago: University of California Press, 1954. [23]Lafrance, A. The six main arcs in storytelling, as Identified by an AI[EB/OL]. https://sakrovishta- rosi. com/article/view/505, 2016. On “Sadness” Images in Shakespeare’s Plays from the Experiential Cognitive Perspective: A Study ofand XIE Shi-jian,PAN Lin (College of Foreign Studies, Guangxi Normal University, Guilin 541004, Guangxi) Image study is one of the hot topics in cognitive linguistics, but few studies on emotional images in Shakespeare’s plays. “Sadness” images in Shakespeare’s plays grounded in body experience can form “Sadness” conceptual metaphors through projection, reflecting of the changing emotional intensity and state of characters. This article analyses the intrinsic mechanism of “sadness” images, examines the conceptualization of “sadness” and discusses the effect of emotional expressions of “sadness” in Shakespeare’s works, with a result of providing insight into “sadness” in tragedies. The study reveals that, “sadness” images are closely related to perceptual-sensory experience and their conceptualizations are dynamic. Besides, in different contexts, Shakespeare’s “sadness” images with rich metaphorical meanings can express “sadness” of different intensity, including pain, sorrow, grief and woe. Shakespeare’s plays; “sadnes”; emotional images; experiential cognitive; emotional expressions 2020-03-16 广西研究生教育创新计划项目"认知视角下莎士比亚戏剧的情感隐喻及其汉译研究"(YCSW 2019091)。 谢世坚(1966- ),男,广西横县人,广西师范大学外国语学院教授、博士生导师,研究方向:认知语言学和莎士比亚研究;潘琳(1995- ),女,广西合浦人,广西师范大学外国语学院硕士研究生,研究方向:莎士比亚语言与翻译。 10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2020.03.07 I106.3 A 1004-4310(2020)03-0047-09

(二)“悲”情感意象的隐喻投射过程

四、“悲”情感隐喻体验认知的情感表达效果

结语