半夏白术天麻汤治疗痰浊内蕴型眩晕临床观察

包蕙先

眩晕是目眩与头晕的总称。其轻者闭目可止,重者如坐车船,旋转不定,不能站立,或伴有恶心、汗出、面色苍白等症状,甚则扑倒。常反复发作,对患者日常生活影响较大,而痰浊内蕴型眩晕临床中最为常见[1], 辨证后对痰浊内蕴型眩晕患者给予半夏白术天麻汤加减治疗,临床疗效较好。本研究将针对我院2017年6月—2019年1月中医科就诊的132例痰浊内蕴型眩晕患者,探析半夏白术天麻汤应用可行性,以实现痰浊内蕴型眩晕患者预后提升。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2017年6月—2019年1月我院中医科就诊的132例痰浊内蕴型眩晕患者,根据就诊时间顺序随机分为观察组与对照组。观察组(66例):男性33例、女性33例,年龄50~70岁,平均(60.21±1.25)岁。对照组(66例):男性34例、女性32例,年龄51~70岁,平均(60.15±1.15)岁。2组一般资料比较无差异,P>0.05。

1.2 纳入与排除标准纳入标准:均符合《中医病证诊疗标准与方剂选用》相关诊断标准[2],经中医辨证为痰浊内蕴型,主要表现为眩晕、倦怠或头重如蒙、胸闷恶心、呕吐痰涎、少食多寐,舌胖,苔白腻,脉弦滑。排除标准:患有严重心、脑血管疾病或肝、肾等重要脏器疾病者、颅内肿瘤、精神疾病、孕妇及哺乳者。

1.3 治疗方法对照组应用西药治疗方式:口服甲磺酸倍他司汀片,药物剂量为6 mg,每日3次,疗程10 d[3]。观察组在对照组基础上加用半夏白术天麻汤,药物组成:法半夏15 g,白术15 g,天麻15 g,橘红10 g,茯苓15 g,生姜10 g,大枣10 g,甘草5 g;若患者恶心呕吐症状明显,则加用旋覆花10 g;若患者耳鸣症状明显,则加用石菖蒲10 g,磁石20 g:若患者伴有心烦症状,则加用栀子10 g;若患者伴有失眠症状,则加用夜交藤20 g,酸枣仁20 g。每日1剂,加水浸泡半小时后,水煎取汁200 ml,分早晚2次温服,患者均治疗10 d[4]。

1.4 观察指标包括总有效率、症状改善时间、不良反应发生率、复发率、生活质量评分、眩晕发作频率以及DHI评分。疗效判断标准:显效:患者眩晕、头重以及胸闷等系列不适症状均转为正常;有效:患者眩晕、头重以及胸闷等系列不适症状获得改善;无效:患者眩晕、头重以及胸闷等系列不适症状均无改善。对于2组痰浊内蕴型眩晕患者生活质量,利用Spitzer指数展开评定,主要集中于健康感受、活动能力、生活感受、家庭支持以及日常生活几方面,分数越高,患者生活质量越高。对于2组痰浊内蕴型眩晕患者眩晕残障程度,利用眩晕残障程度评定量表(DHI)完成对应评定,分值越高,眩晕残障程度越高。

1.5 统计学方法实施SPSS 26.0统计软件对本研究数据进行分析,计量资料进行t检验;计数资料行χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

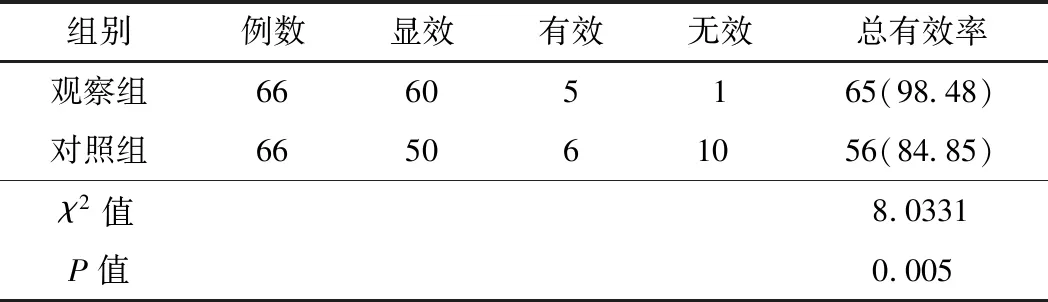

2.1 2组患者总有效率对比观察组总有效率高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者总有效率对比 (例,%)

2.2 2组患者症状改善时间、复发率对比观察组症状改善时间(3.21±0.27)d、复发率3.03%低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者症状改善时间和复发情况对比 (例,%)

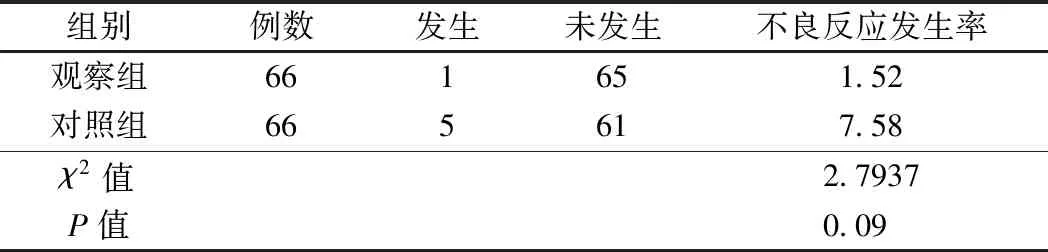

2.3 2组患者不良反应发生率对比观察组不良反应发生率1.52%,对照组为7.58%,2组无明显差异(P>0.05)。见表3。

表3 2组患者不良反应发生率对比 (例,%)

2.4 2组患者生活质量评分对比治疗前,观察组患者生活质量评分同对照组比较差异不明显,治疗后观察组生活质量评分高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者生活质量评分对比 (例,

续表4 2组患者生活质量评分对比 (例,

2.5 2组患者眩晕发作频率以及DHI评分对比治疗前,观察组2组患者眩晕发作频率以及DHI评分同对照组比较差异不明显,治疗后观察组眩晕发作频率以及DHI评分均低于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组患者眩晕发作频率以及DHI评分对比 (例,

3 讨论

临床对于眩晕症患者而言,往往合并表现出高血压、基底动脉供血不足、颈椎病以及美尼尔综合征的现象。对于痰浊内蕴型眩晕患者而言,其同现代医学美尼尔氏综合征较为一致,主要因为诸多原因使得患者呈现出耳内淋巴吸收障碍或者分泌过多的情况后,使患者呈现出内耳膜迷路积水的现象,导致内耳淋巴系统呈现出膨胀高压的现象,使得内耳末梢感受器呈现出缺氧变性的现象而患病。主要于中老年人群多发,疾病特征主要体现为耳鸣、反复性突然发作性周围景物旋转、恶心呕吐以及重听几方面。中医角度分析,此种疾病主要原因为清阳不升以及痰湿浊邪上蒙清窍。

据相关研究显示,痰浊内蕴型眩晕发生率不断增加,中医中关于眩晕的记载最早见于《黄帝内经》中,后来在《丹溪心法·眩晕》中深入研究,中医认为眩晕的主要病机为风、虚、瘀、痰、火等,由于多种因素导致积聚生痰、脾失健运,引起眩晕情况发生[5-7]。多数患者口服甲磺酸倍他司汀片治疗后具有一定疗效,但对眩晕症状控制不足,治疗中依然有较高的发病率,治疗后也存在复发情况,在此基础上实施半夏白术天麻汤治疗,取得显著效果,半夏白术天麻汤为清代程钟龄记载于《医学心悟》,由法半夏、白术、天麻、橘红、茯苓、生姜、大枣、甘草等组成,具有健脾祛湿、熄风化痰之功效。法半夏具有燥湿化痰、降逆止呕的功效,白术、茯苓具有健脾祛湿祛痰的功效,天麻具有平肝熄风止眩的功效,橘红可以理气化痰,可佐治以顺气消痰,大枣、生姜可以调和脾胃,并有助于降低半夏等药物产生的不良反应,甘草可以调和诸药,达到风痰并治的治标效果与健脾祛湿的治本效果,实现标本兼治[8,9]。通过实施中西医治疗后,研究显示观察组总有效率98.48%高于对照组(P<0.05);观察组症状改善时间(3.21±0.27)d短于对照组患者(P<0.05);观察组治疗后复发率3.03%小于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率1.52%,对照组为7.58%,2组无明显差异(P>0.05);治疗前,观察组患者生活质量评分同对照组比较差异不明显,治疗后观察组生活质量评分高于对照组(P<0.05)。观察组治疗前眩晕发作频率为(3.69±0.93)次/d;DHI为(39.69±5.15)分;治疗后眩晕发作频率为(1.57±0.43)次/d;DHI为(16.05±5.69)分。对照组治疗前眩晕发作频率为(3.67±0.55)次/d;DHI为(39.35±5.16)分;治疗后眩晕发作频率为(2.69±0.45)次/d;DHI为(27.19±5.71)分。治疗前,观察组痰浊内蕴型眩晕患者眩晕发作频率以及DHI评分同对照组比较差异不明显,治疗后观察组眩晕发作频率以及DHI评分均低于对照组(P<0.05)。分析此种结果的原因为半夏白术天麻汤的有效应用,可以确保化痰熄风以及健脾祛湿效果获得充分发挥。法半夏的应用,可以确保抗凝作用获得充分发挥,白术能够确保利尿作用充分发挥;甘草能够获得抗血小板聚集以及降血脂效果;此外,半夏白术天麻汤的有效应用,于血流促进以及血管扩张方面可获得确切效果,于镇呕吐、镇痛以及抗惊厥方面获得显著效果,将患者系列不适症状进行有效改善,使得患者眩晕残障程度获得有效缓解,将生活品质显著提升,从而获得上述理想效果,最终在改善健康感受以及活动能力方面获得确切效果,充分证明半夏白术天麻汤应用于痰浊内蕴型眩晕疾病的可行性。

综上所述,对痰浊内蕴型眩晕患者实施半夏白术天麻汤治疗,取得显著效果,不仅能提高治疗有效率,还能降低复发率,提高患者生活质量,值得在临床中推广及运用。