网络流行语的批评性话语分析(2009—2019)*

陈旭光 周子键

(湖北理工学院 师范学院,湖北 黄石 435003)

流行语反映了公众普遍关注的问题和事物,是表征和构建意识形态的重要符号。不同时代的流行语都充当了信息工具和舆情镜像工具,它们具有记录历史、反映民意等社会功能。当下,网络流行语更是文化嬗变的风向标,是观测公众集体心态、了解舆情变化的重要窗口,具有重要的意识形态功能。

一、文献回顾与理论基础

(一)网络流行语:来源与研究视角

网络流行语是一定时段内主要在网络领域被网民自发使用的、最活跃的、具有发酵功能和特殊意义的,并往往对社会现实产生影响的语言符号[1]。它尚未形成统一的学理界定,但学界大都认为其来源于以下渠道:一是社会事件和群众事件;二是影视剧、新闻报道等大众媒体所呈现的引人注目的词语或句子;三是官方用语和主流社会用语[2]。目前,网络流行语研究基本基于以下视角:

1)语言学视角:聚焦语义流变与语用类型。如曾润喜、魏冯通过分析“你懂的”的语义演变过程,从社会环境、语用主体、文本内容和传播媒介等角度挖掘其流行理据,发现该词的语义演变过程经历了直接使用、语义泛化和格式框填的过程[3]。袁伟、杨锎翔对部分网络流行语进行了语言结构、语言表现形式、演化规律及特点分析,得出了网络流行语具有纯粹娱乐类、针砭时弊类、情感表达类、评价描述类和特定用语类等五个语用类别[4]。

2)社会学与文化学视角:聚焦语言与文化结构的关联。如李明洁认为,流行语所传达的智识和情绪情感信息以社会记忆的形式留存在一代人的心中,并进入他们对新的社会现实的认知里[5]。诸如“佛系”等流行语的意义生产和记忆实践就带有重要的社会意义,它的流行折射出当代青年人在社会压力下的人生态度转向[6]。其话语实践勾勒出记忆空间中的“日常生活政治”,助推着话语民主的进程,补充着转型期中国社会的主流记忆[7]。

不难发现,上述研究或多或少地观照了网络流行语与传播主体和社会现实的勾连,但基本囿于结构主义语言学的传统范式,缺乏更为宏观的文化学视野。本研究试图以批评性话语理论为基础,对近11年的网络流行语进行宏观分析,以拓宽流行语研究的多元视角。

(二)批评性话语分析:网络流行语研究的新视角

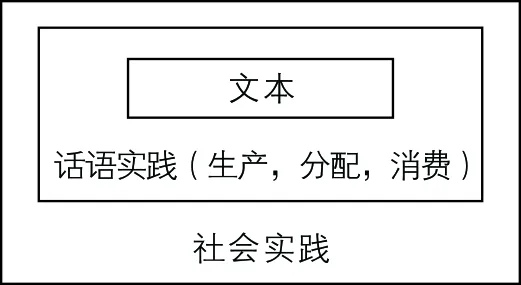

批评性话语分析(Critical Discourse Analysis,简称“CDA”)的主要理论来源于西方马克思主义。20世纪70年代,斯图亚特·霍尔等学者在文化研究中,搜集了早期批评性话语分析的文章[8]。CDA在历经了梵·迪克、诺曼·费尔克拉夫等学者的研究后走向成熟。其中,费尔克拉夫的“三维分析法”为学界公认——话语及其分析是三维的,每一个话语事件都同时是一个文本、一次话语实践及一次社会实践。费尔克拉夫把任何话语事件都视为一个“三位一体”的组合,即文本、话语实践与社会文化实践。他建立了一种被学界广为应用的批评性话语分析框架,如图1所示[9]。

图1 费尔克拉夫批评性话语分析三维框架

其中,文本分析是对词汇、语法、语义和语篇进行语言学研究。不同词语的选择、其潜在的内涵和意义是“词汇”和“语义”层面的分析重点;词语描述的“及物性”“情态”等是“语法”层面表达的重点;而在“语篇”层面,则重点分析篇章的宏观结构。

话语实践分析主要包括:文本生产、话语分配和话语消费。借由文本生产者的议程设置,某一话语会呈现出特定的被生产和被消费形态。

在社会实践分析的层面,主要展示话语背后的“权力结构”“社会阶层”等潜在关系力量。本研究将费尔克拉夫的社会实践条件具体化,即将网络流行语的产生、传播和消费视为社会阶层权力的一种表达工具。

总之,本研究试图通过批评性话语分析,深入发掘网络流行语的“文本特征”“生产与传播方式”以及“权力机制”,以期发掘网络流行语在当今社会中的文化意义与现实影响。

二、研究对象与研究方法

本研究选择2009—2019年十大网络流行语进行研究。在语料库建构上,将近11年来传播面广、影响力大的语料纳入研究范畴,其来源于:专业性杂志《咬文嚼字》、《人民日报》、“人民网”每年的“十大流行语评选”,以及中国教育部发布的《中国语言生活状况报告》。上述语料来源具有权威性和广泛认知度。本研究通过整合筛选,得出样本如表1所示。

表1 2009—2019年十大网络流行语

三、研究发现

(一)文本分析:词汇选择与隐喻

文本分析强调对词汇、语法、结构进行解读,根据费尔克拉夫在文本分析中的理论要点,本研究主要从“词汇选择机制”和“隐喻机制”两部分进行分析。

1.词汇选择

批评性话语理论认为,语言具有“分类”功能,即语言主体可以通过词汇的选择与应用,赋予外部世界以秩序。“偏向化赋义”是词汇选择的重要策略,即语言主体通过对某些语汇的选择性使用,以对比和“贴标签”的形式来“凸显自我”与“排斥他人”,将意义进行区隔,从而彰显特定内涵和价值观。流行语文本中时常出现“偏向化赋义”策略,如2019年度流行语的“××千万条,××第一条”便是典例。

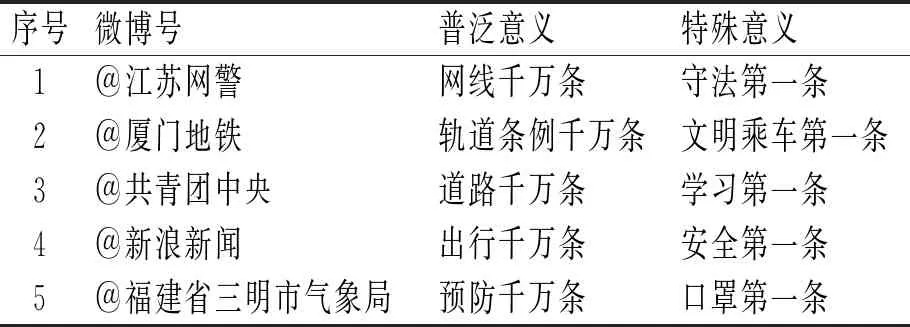

“××千万条,××第一条”源于电影《流浪地球》中的一句交通安全宣传语——“道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪”。该流行语先后入选《咬文嚼字》和国家语言资源监测与研究中心发布的2019年十大网络用语。

该流行语的构式“××千万条,××第一条”由两个分句组成,呈对比关系。“××千万条”被设置为具备普泛意义的情境,“××第一条”则是具备特殊意义的情境,这种对比式的意义变化凸显了语言主体的意图,淡化了前半分句的“一般”,强调了后半分句的“特殊”,引发了各行各业官方微博和网友的造句大赛,如表2所示。

表2 “××千万条,××第一条”的新浪微博造句

表2中的文本生产者通过普泛意义的语汇选择(网线、轨道条例、道路、出行、预防)为事件设置了背景,并以特殊意义的语汇(守法、文明乘车、学习、安全、口罩)来进行强调。在此过程中,这条2019年十大网络用语生动地凸显出后者的重要性与必要性,传递出语言主体所持有的特定价值观。当“千万条”“第一条”存在于同一句式中,话语实践者试图进行自我建构和偏向赋义,并最终形成了对比性强、感情色彩浓烈的文本风格,如“预防千万条 口罩第一条”是在2020年年初疫情传播环境下诞生的仿制文本,语言主体试图在当前全民防疫的情境设置中,强调“戴口罩”这一行为的极端重要性,进而在特定的社会情境和生活秩序中界定出“背景”与“前台”,“普遍”与“特殊”。不难发现,表1中,“我不要你觉得,我要我觉得”“元芳,你怎么看”“反正我信了”等流行语均体现了上述分类机制。

2.隐喻

隐喻作为一种修辞,不但存在于语言中,而且存在于我们的思想和行为中。我们赖以思维和行动的一般概念系统,从根本上讲是隐喻式的[10]。当一种事物被想象和诠释为另一种事物,二者历经交互,便产生了新的认知和意义。流行语存在着大量的隐喻现象,它不仅形象化地表征了事物的特殊性,而且在“欲言又止”“心照不宣”中进行了暗讽与解构,如2016年的流行语“友谊的小船,说翻就翻”。

“友谊的小船,说翻就翻”源于漫画作家喃东尼的漫画“友谊的小船”:两只萌萌的企鹅坐在一艘小船上,一段“话不投机”的对话最终导致了翻船,暗示了友谊破裂。“友谊小船”最早来自英语“friendship”一词;而“说翻就翻”的说法来自新浪微博上曾经流行的一张恶搞配图“让我们荡起双桨,小船儿说翻就翻”。因此,“friendship”读起来就像“翻的ship”。

此流行语往往用于一段成熟的友谊或一段较为信任的关系中。A在某种特殊、紧急的情况下,向B求助并认为B一定会帮助他,但却遭到B的拒绝,且拒绝的原因往往是怕惹上麻烦或不想花费时间(金钱)。这时,A通常会使用“友谊的小船,说翻就翻”以表达内心不满和对原本亲密关系瞬间解体的讽刺。在“友谊的小船,说翻就翻”的基础上,各类传播主体纷纷以“XX的XX,说X就X”为模板进行造句,如“亲情的火苗说灭就灭”[11]“说好的增持说停就停”[12]等,这些造句多以隐喻的方式传达了特定意义。

认知语言学认为,映射是隐喻运作的重要机制,它将原始域中的“来源概念”选择性地类推到目标域的“目标概念”,连接具体事物与抽象事物,进而提供清晰具体的结构以理解原有模糊抽象的结构,如图2所示[13]。

图2 隐喻的领域建构及映射过程

映射的发生条件和理解前提是隐喻的两个领域间必须有相同的意象图式,即映射不是任意的,必须以生活经验与知识结构为基础构成原始域的意象图式[14]。如“友谊的小船,说翻就翻”其意向图式如表3所示。

表3 “友谊的小船,说翻就翻”隐喻中的意象图式

一段航行(小船)从起点到终点的路径,正如友谊(翻船)从开始到结束的过程,二者都具有起点、终点、路径等结构,人们通过“翻船”所建构的意象图式路径来理解友谊破碎的过程。

在上述意向图式的运作下,“友谊的小船,说翻就翻”发挥了隐喻的功能,表达了在当下社会转型期的信任危机和人们对虚假亲密关系的讽刺。该流行语的盛行不仅是在于作者喃东尼漫画的形象可感,更是由于“XX的XX,说X就X”这一简单构式所承载的隐含意义。不难发现,表1中,“巨婴”“打虎拍蝇”“神马都是浮云”“躲猫猫”等流行语均体现了上述隐喻机制。

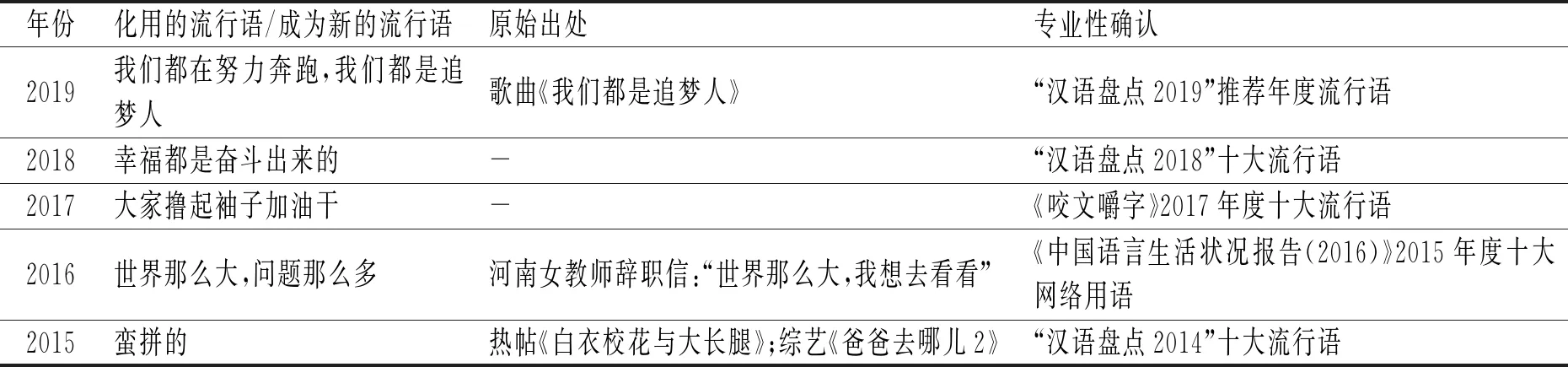

(二)话语实践分析:意义的生产与消费

费尔克拉夫认为,话语实践分析的重点在于特定文本(话语)的生产、流通和消费过程,并透过该过程发掘其潜在意义。流行语的话语实践过程具有特殊性,其生产者和传播者常常是同一语言主体,如每一个受众都可能成为流行语的使用者和传播者,又可以通过造句等二度创作成为新一轮的话语生产者。在此过程中,流行语的话语意义不断历经创作、复现、剥离,形成了互文性的意义网络。如近年来,一方面,不少流行语被官方机构借鉴、化用,甚至出现在国家领导人的发言和致辞中;另一方面,不少话语经由官方文本的建构、传播成为新的流行语,如表4所示。

表4 2015—2019年习近平总书记新年贺词中的流行语

以2016年的新年致辞“世界那么大,问题那么多”为例,该流行语化用于河南女教师辞职信:“世界那么大,我想去看看”,仅十个字的辞职信引发了网民疯狂造句和各方的反复借用,并在《中国语言生活状况报告(2016)》中,当选为年度十大网络用语[15]。

“辞职-旅行-看世界”——该话语带有天然的“文艺气质”,是“小清新”群体十分热衷的表达方式。作为一种典型的亚文化风格,“小清新”最初来源于英国独立音乐,后来渐渐演变为颇具“小资情调”的亚文化属类。正如在网民造句中,“世界这么大,我想去看看”既婉约地表达了职场人的职业倦怠,也彰显了当代人寄情山水、渴望温暖与自由的集体心态,如“世界那么大,我想有个他”“世界那么大,我想拥抱它”等。

该话语的走红被商家迅速借用,作为一种符号被广泛应用到商业宣传和产品营销上,成为极具特色的商标。据不完全统计,“世界那么大”同名的音乐作品有3部(分别由孟文豪、冯雪刚、彭三演唱);同名影片1部(王嘉欣导演);同名图书3本(分别由窝窝、金角、九夜茴等著)。除了上述成品,各大旅游网站和民宿也大量使用“世界那么大,我想去看看”,以吸引眼球。可见,原本只是个体和亚文化社群的惯用话语,在商业资本的介入下,被广泛挪用、改写和消费。

如果说上述主体是一种日常生活化的话语实践,那么官方力量的卷入则进一步挖掘了该话语的主流价值,促使其进一步流行。在2016年的新春致辞中,习总书记借用上述构式,以“世界那么大,问题那么多,国际社会期待听到中国声音、看到中国方案,中国不能缺席”进行了表述,从而将“世界那么大”推至国际层面,并试图在纷繁的世界格局中,呈现出中国的责任和担当,凸显中国在国际秩序中的重要作用。此外,《人民日报》等主流媒体也持续对该话语进行挪用,推动“世界那么大,XXXXX”的二度生产和消费。如:

例1 “中国老百姓有一句话,叫作‘世界那么大,我想去看看’。在这里我要说,中国市场这么大,欢迎大家都来看看。”

(《共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济——各界人士热议习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2019-11-06)

例2 “如今生活优越的年轻人……辞职跳槽成了家常便饭。有的辞职跳槽理由还很奇特……这显然不是为了追求新知新体验,只是对当下厌倦,哪怕是有名的‘世界那么大,我想去看看’。只是这些年轻人可能不肯承认自己是“干什么够什么”,而会换成更时髦的说法:不想忍受‘眼前的苟且’,要去寻求‘诗和远方的田野’。”

(《或许眼前的“苟且”就藏着诗和远方》,《人民日报》2016-03-29)

例1的话语呈现(“中国市场这么大,欢迎大家都来看看”)来自于2019年第二届中国国际进口博览会开幕式中的官方发言,通过与“中国市场”“欢迎大家”等话语的勾连,该流行语的化用表达了中国政府对资本全球化趋势下中国力量的自信。轻松自如的流行语文本既是对当下中国市场化发展的肯定,也是海纳百川、自由开放的大国心态的生动表征。

例2的报道议题是当下青年人的择业观,借用“世界那么大,我想去看看”的表达,文本生产者暗讽了部分青年人“好逸恶劳”的工作心态。报道充斥着“不想忍受、厌倦”等情绪化用语,并与“我想去看看”这一流行语勾连,显然是对当下“慢就业”“懒就业”现象的批判。可见,原本小清新式的话语,在特定的语境下,被官方定性为当代青年职业困顿和价值迷失的表现。这是官方利用流行语进行定性归因,深化其意义的手段,也是流行语话语实践的现实表征。

(三)社会实践分析:技术赋权与话语民主

在费尔克拉夫看来,社会实践分析是指在文本分析和话语实践分析的基础上,深度挖掘话语背后的权力关系,以观察话语与社会、意识形态之间的互动机制。

网络流行语是随着互联网技术的勃兴而诞生的,其兴起之初就带着网络话语天然的特质:广泛性、流行性、解构性、时代性等。在传统时代,流行语的传播路径往往是“由上至下”的,其生成路径大量来源于官方与主流媒体,如“毛主席教导我们说”“学习雷锋好榜样”等。而当下,不计其数的网民可以随时随地对流行语进行借用、改编、造句,甚至生产出新的流行语,这是技术赋权的结果。

正如麦克卢汉所言,技术的发展使个体可以成为无时无刻不在传播信息的“村民”,世界在即刻性的信息连接中成为“地球村”。显然,互联网突破了信息传播的时空边界,网络上的“村民”经由技术赋权拥有了更多的话语权。因此,网络流行语不仅是语言游戏和人际交往的“润滑剂”,还常常成为舆论监督的话语工具。当年,网民以“我爸是李刚”进行创作,曾在一周内创下36万个海量造句的历史[16]。面对嚣张肇事的年轻人李启铭,网民在不断的造句中刻画了跋扈“官二代”的形象,嘲讽了该现象背后的权力失范。看似简单的流行语,在特定情境下,促使了权力机构迅速拿出方案,解决问题,以应对舆论的施压。如表1所示,“躲猫猫”“被就业”“反正我信了”等网络流行语都类似于“我爸是李刚”的话语实践路径,是网民利用流行语掀起舆论、倒逼权力机构采取行动的现实手段,是新媒体环境下技术赋权的生动表征。

技术赋权带来了某种程度的话语民主。普罗大众不是一味被动的话语接收者,而可以以流行语为媒,发挥集体智慧的力量,制造文本、表达民意,甚至实现权力反转。因此,在众声喧哗的时代,透过流行语的文本实践、话语实践和社会实践过程,潜藏在话语狂欢背后的权力图景能够不时闪现于大众视野中,话语民主的可能性正日益提升。