回顾与展望: 关于有害藻华种类休眠体通过船舶压舱水底泥地理扩散的研究

胡章喜 , 尚丽霞 , 邓蕴彦 , 唐赢中

(1. 中国科学院海洋生态与环境科学重点实验室, 山东 青岛 266071; 2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋生态与环境科学功能实验室, 山东 青岛 266237; 3. 中国科学院海洋大科学研究中心, 山东 青岛266071)

1 船舶压舱水(泥)与有害藻华地理扩散

船舶压载水或压舱水是 19世纪 70年代以来远洋船舶在空载或轻载时为保障稳定性而从各港口或近海泵入[1], 然而它的大量运输与排放却可能对排入地区的海洋生态系统造成巨大的负面影响甚至是严重的生态灾害[1-2]。最早可能在19世纪90年代就已经有人认识到浮游植物可能通过压舱水(泥)地理扩散, 但 1908年丹麦哥本哈根大学 Carl Hansen Ostenfeld教授根据历史纪录推断1903—1907年在丹麦发生赤潮的硅藻中华盒形藻(Biddulphia = Odontella sinensis)是通过船舶压舱水传入欧洲的[3], 算是学术界最早发表于正式学术期刊的相关研究。1973年在一艘到达澳大利亚的远洋船上检出了活的浮游动物, 算是对压舱水导致生物入侵的第一个确证[4]。经过相对沉寂的几十年, 直到20世纪80年代中期科学界才开始真正意识到这个问题的重要性并开始了一系列定量检测和研究。1985年Carlton发表了一篇著名的关于“压舱水的生物学”的综述[2], 此后至今的三十多年这个领域开始了爆炸性的发展, 累计已发表了至少500篇文章。根据对1955—2013年发表的近400篇有关压舱水的文章分析[1], 它们可以被归为七大类:(1)种类调查, (2)远海水交换的效率, (3)压舱水处理系统或工艺的效率, (4)新的分析方法或手段, (5)港口的生物调查, (6)风险评估, (7)不同方向或课题的综述。从中可以看到, 最初的工作主要是对压舱水中种类组成的调查, 20世纪90年代后期开展不同航运方式的风险评估以及不同种类的环境耐受性的研究增多且占据主流, 2000年以后主要研究不同处理方式或策略的效果以及继续研究更准确、更具代表性的采样、分析、检测技术。值得一提的是, 2007年国际著名同时也是有害藻华领域唯一的专业学术期刊Harmful Algae出版了第一个有关压舱水传播与有害藻华地理扩散关系研究的专刊。2018年, 另一专业期刊Journal of Sea Research也出版了一期有关压舱水的专刊, 内容包括了当今世界上很多本领域重要科学家的研究文章或综述, 如2015年由7个国家的19个研究人员在一艘从佛德角到德国洪堡的船上开展的现场联合研究结果, 包括试验处理设备、处理方法、检测方法的有效性[4]。大量的研究不仅引起了更广泛的学术界关注, 也引起了很多国家和政府间组织的高度重视。因此, 国际海事组织(Intergovernmental Maritime Organization, IMO)在1993年和1997年分别出台了一个关于压舱水管理的指导性规范, 2004年2月 13日在伦敦召开的成员国外交大会上更是通过了具有法律约束性的国际公约即《控制和管理船舶压舱水和沉积物国际公约, The International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediment, BWM Convention》(以下简称压舱水公约)[5]。该公约对船舶压舱水的排放标准进行了严格规定, 2017年9月8日正式生效。而按照相关程序, 该公约于2019年1月22日起对我国正式生效。全球现共有78个国家/地区加入了压舱水公约, 占世界商船总吨位的77.19 %。据10年前的估计, 全世界每年通过商船排放的压舱水至少35亿吨[6]。而对我国约25个主要港口的统计, 每年进出我国沿海水域的压舱水有数十亿吨之多, 实为全球之最。可见, 该公约无论从什么方向看都将对我国产生重要影响。我国加入压舱水公约, 不仅意味着悬挂我国国旗的国际航行船舶必须满足该公约要求, 同时意味着我国也可以对泊靠在中国港口的外籍船舶按照该公约实施对压舱水(泥)的港口国检查。

自2004年压舱水公约出台以来, 我国有关部门向 IMO提出了多项压舱水管理相关提案, 有的提案已经被采纳。有些大学和研究院所的研究人员还从开发、发展压舱水处理技术方面开展了研究, 如氯化处理[7]、强电场电离放电[8-9]、柴油机余热加热[10]、微孔过滤与紫外辐射结合处理[11]、低温等离子体处理[12]等。还有一些关于压舱水(泥)中外来生物特别是微藻的检测研究(见后述)。2017年, 科技部立项了由国内多家科研单位承担的一项重点研发计划, 其中就包括《我国近海外来生物入侵灾害风险防控技术和装备研发》的课题。这都是对公约第 6条要求各当事国单独或联合努力促进、推动压舱水管理的科技研究的积极响应。有关职能部门如河北海事局已经开始起草《压载水取样与检测技术要求》和《船舶压载舱沉积物港口接收设施技术要求》的行业标准, 国家检验检疫局(现属海关总局)还于2017年在江阴分局成立了压舱水检验检疫重点实验室。这些都为我国进行压舱水和(底泥)管理、处理奠定了良好的基础。总之, 如何对进出中国海域的巨量压舱水(泥)进行检验与管理以防止外来生物的入侵, 如何因应压舱水公约的全面实行从而维护航运业健康可持续发展的同时推动我国水域生态环境保护, 是摆在海事管理机构面前的一个重要课题, 也是从事海洋生态学和环境保护的研究群体面前的重要研究课题。

海洋有害藻华(Harmful algal blooms, HABs)是一类重要的海洋生态灾害, 过去几十年以来在世界范围内频繁暴发, 并呈现增加的态势, 而且若干藻华种类还表现出向其他国家和地区扩散的趋势[13-15]。有害藻华为何在世界范围频发和地理扩散, 除水体富营养化是一个已经取得全世界有害藻华生态学家共识的最重要的外在原因[13-14]和全球气候变暖的影响之外, 许多研究证明和很多重要的科学家都认为通过船舶压舱水及其压舱泥传播也是非常重要的外部原因[16-21]。如Hallegraeff教授1993年在分析世界范围有害藻华呈现增加趋势的原因时给出了四个可能的因素: (1)有害藻华在全球范围得到重视后增加了有关的研究; (2)近海养殖业的快速发展; (3)人类活动引起的富营养化及气候变化(如变暖); (4)甲藻孢囊通过船舶压舱水的异地入侵[22]。在最近刚刚出版的、有全世界众多著名有害藻华领域的科学家合作的《Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms》一书的前言中, 包括我国有害藻华研究领域领军人周名江研究员在内的五位主编认为: “可以肯定, 全球范围的有害藻华发生的数量、频次、范围和持续时间在过去的几十年间都在增加。还可以肯定的是这其中很多是由人类活动引起的, 如更多的营养盐输入和船舶压舱水或者水产养殖种类引种导致的藻华生物入侵”[15]。

据统计, 在所有海洋微藻藻华事件中, 其中75%是由甲藻引起的[23], 而且许多种类还会产生各种毒素。甲藻是一类最具有生态学重要性的浮游植物, 除引起有害藻华和产生毒素外, 也是海洋尤其是近海的重要初级生产者, 而且核糖体DNA测序结果表明它们在表层海洋原生生物中占了大概50%[24]。甲藻一个很重要的生物学特征是其许多种类包括藻华种类在生活史中可以形成休眠孢囊。甲藻的这一特征在其生态学上具有十分重要的意义。首先, 孢囊由于其较厚的孢囊壁从而能够抵抗恶劣环境, 在海洋沉积物中可长期存活(几个月到长达上100年), 而在环境条件合适时萌发, 一如高等植物的种子, 从而为一个地域的种群繁衍以致藻华提供种源(seeds)[25-26]。其次, 孢囊对极端环境的耐受性(黑暗、缺氧、低温、pH等)和存活能力也使其更容易通过人为或自然过程进行地理扩散, 如通过养殖贝类的异地引种和通过压舱水及其沉积物(以下简称压舱泥)传播[16-17,21-22]。已故国际著名有害藻华生态学家、Harmful Algae前主编Smayda教授说过: “那些被明确认为是通过船舶压舱水传播从而异地形成有害藻华的种类无例外的都是产孢囊或者休眠细胞的种类”[21]。因而, 我们可以反过来推论: 那些可以产生休眠孢囊的甲藻理论上都可以通过压舱泥进行异地扩散。孢囊在极端环境下的耐受性和存活能力既影响甚至决定了压舱水(泥)的处理方式的选择,也影响和决定着处理效果检测技术的发展与选择。更进一步, 在我们针对防范有害藻华通过压舱水传播的检测或者处理技术的评估中, 都应该以压舱泥中的甲藻孢囊作为最主要的检测或者研究内容。

从20世纪 90年代起, 中国有害藻华(主要是甲藻)的发生频率、规模和面积(即时空广度)不断增大,对我国沿海养殖业、渔业资源、渔产品质量、生态环境、人类健康构成了重大的危害和威胁, 有些还会给海洋生态系统健康(如对生物多样性的影响)和核电设施构成威胁[25,27-29]。在有害藻华发生频次、规模、危害程度增加的同时, 特别值得关注的是新的有毒有害藻华甲藻的种类数也在最近十几年不断发现[30-31], 如太平洋亚历山大藻或链状亚历山大藻[32]、剧毒卡尔藻(Karlodinium veneficum)[33-36]、多环马格里夫藻(Margalefidinium polykrikoides, 即多环旋沟藻)[37]、褐色马格里夫藻(Margalefidinium fulvescens, 即褐色旋沟藻)[38],Azadinium poporum[39]、Takayama xiamenensis[40]、宝石多沟藻(Polykrikos geminatum)[41]和若干从沉积物孢囊萌发而发现的若干新纪录种和新种, 如Gymnodinium microreticulatum[42]、Gymnodinium inusitatum[42]、Scrippsiella enormis[43]、Azadinium dalianense[44]。逻辑上很自然的, 新出现的藻华类型和新发现的种类是本来就已经长期存在于中国还是外源入侵种就成为一个具有重要科学和现实意义的问题。要回答此问题, 就必须从可能的外源传播途径如压舱泥和我国海域沉积物二个方面开展工作。虽然可能通过压舱水(泥)传播的外源生物包括各种动物(特别是浮游动物)、浮游植物、真菌、细菌到病毒, 但本文关注的是最主要的有害藻华原因类群-甲藻的休眠孢囊, 故以下对国内外研究进展的叙述只包括甲藻, 偶或涉及其他有害藻华类群。

2 国内外有关压舱泥中甲藻孢囊多样性的检测与溯源

船舶压舱水及其底泥很早就被证明是外源浮游生物入侵的重要携带者[16,20-21]。其中, 有害藻华种类随压舱水(泥)传播更是在最近二十年引起广泛关注和担忧。自 1908年 Ostenfeld[3]发表他推断 1903—1907年在欧洲暴发赤潮的中华盒形藻是通过压舱水传入的文章后, 有关研究沉寂了 70多年[2]。一直到1985年伍兹霍尔海洋研究所的被称为“海洋入侵种(研究)先驱”(“Marine Invasive Species Pioneer”)[1]的Carlton 发表著名的关于“压舱水生物学”的全面综述并提出了一个海洋生物通过压舱水(泥)入侵定居的四阶段概念模型才掀起了一个关于压舱水研究的高潮, 从那时以来已经发表了至少 500篇以上的研究文章。

在众多对压舱水中浮游植物的检测中, 不少研究早就发现压舱水中的浮游植物种类会因为浮游动物捕食、黑暗、缺氧、温差等原因随时间(航行距离)很快减少[45-47]。而甲藻由于能够在胁迫条件下形成休眠孢囊沉入压舱泥, 从而保持长期存活[48]。所以,虽然在刚刚泵入压舱水时取样在水中能够找到较多的甲藻(营养细胞)和其他浮游植物, 但在长时间航行之后(如半个月或以上), 在到港的压舱泥中反而会保留比压舱水中多很多的甲藻种类[17,49-50]。而由于休眠孢囊对环境胁迫具有更大的抗性和适应性[25,51], 其入侵风险也要高于压舱水中以营养细胞存在的种类。由于压舱水公约的要求首先是针对水而不是泥,且需要检测、达标的是所有生物(除了我们关心的浮游植物, 还有大者如虾蟹, 小如细菌病毒), 所以国内外大量的研究, 尤其是那些意在评价处理方法效果的随船跟踪监测, 把注意力更多地倾注于对压舱水而不是压舱泥的检测。

20世纪80年代末至90年代初, 澳大利亚塔斯马尼亚大学的Hallegraeff教授实验室对形成有害藻华藻类特别是甲藻和硅藻的休眠孢囊通过船舶压舱水传播从而地理扩散的国际共识作出了奠基性的贡献[16-17]。他们通过对澳大利亚18个港口中的343艘船只的压舱水及压舱泥进行调查(光镜和扫描电镜观察以及孢囊萌发试验), 发现所有的沉积物样品中都存在大量硅藻和硅藻休眠孢子(resting spore), 包括大量澳大利亚本地没有的种类, 50%的沉积物样品中存在总共53种甲藻孢囊(resting cyst), 其中包括许多非本地种,有 20种孢囊和孢子得到成功萌发。尤其引人注意的是, 16艘船的压舱泥中检测出麻痹性贝毒(PSP毒素)原因种塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarense, 根据最新关于塔玛复合体的分类, 该种极可能是A. australiense, 澳洲亚历山大藻)、链状亚历山大藻(A.catenella=A. pacificum, 太平洋亚历山大藻)和链状裸甲藻(Gymnodinium catenatum), 最多的单个压舱底泥中携带3亿个塔马亚历山大藻孢囊[17]。他们的研究结果直接推动了澳大利亚检验检疫部门于 1991年制定了有关压舱水管理和控制的法规[30]。自那以后, 不同国家和实验室的科学家继续从压舱泥中开展甲藻孢囊的检测。如Macdonald[52]从90%的到岸英国运输石油天然气的货轮压舱泥样品中检出甲藻孢囊。Hamer等[53]从到达英格兰和威尔士港口船只的压舱泥中检出48种甲藻孢囊, 包括有毒的、形成藻华的、本地没有的种类。Burkholder等[46]从美国军用船只压舱水中检出了 33种甲藻, 包括重要的有害有毒种类如Dinophysis acuminata, 剧毒卡尔藻(Karlodinium veneficum), 微小原甲藻(Prorocentrum minimum)。较重要的是, Casas-Monroy等[54]从加拿大东西海岸和大湖区的147条船的压舱泥中检出60种甲藻孢囊, 尤其是检出了当地港口海域未曾发现过的剧毒的鱼毒性甲藻多环马格里夫藻(Margalefidinium polykrikoides)。

前面列举的从压舱泥中鉴定甲藻孢囊的工作都是通过光镜或扫描电镜的形态观察, 也有少数情况通过挑取单孢囊萌发[16-17,53,55-56]。但是, 除了耗时费力以外, 形态鉴定或孢囊萌发都需要专业的训练,甚至是分类专家也会觉得非常困难, 因为不同种类孢囊可能形态极为相似, 或形态高度简单, 或孢囊体积极小, 或分类学特征难以判别。这样, 错误鉴定就很常见, 甚至难以避免[57-58]。但分子生物学技术的进步为我们准确鉴定孢囊种类提供了多种选择, 如荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization, FISH)、荧光定量PCR(fluorescent quantitative polymerase chain reaction, qPCR)、单细胞PCR(single-cell PCR)等。分子技术甚至可以帮助我们对某地新出现的种类进行溯源[59-62]。比如, 至今最可靠的一个例证是 Hallegraeff实验室应用分子标记, 辅之以沉积物的同位素定年和分子进化分析, 令人信服地推断出现在澳洲塔斯玛利亚的塔玛亚历山大藻和链状裸甲藻非常可能是100多年前通过运木材的船从日本、韩国或其他东南亚国家携带过来的[20,63]。最近的例子是Garrett 等[55]通过LSU rDNA和ITS序列分析, 推断从一艘经全球航行停靠佛罗里达坦帕湾港的商船中压舱泥样品中分离的有毒甲藻Vulcanodinium rugosum很可能起源于日本, 因为分子进化分析表明其与新西兰本地以及法国的种群有别, 但与日本种群完全吻合。

随着高通量测序技术(High-throughput sequencing)又称“下一代”测序技术(Next-generation sequencing,NGS)的成熟, 其高通量、灵敏性、特异性、自动化等特征可以使之应用于大量环境样品的快速检测, 因此可望在压舱泥甲藻孢囊的检测与风险评估中具有巨大的应用前景。Zaiko等[64]曾经建议过应用此技术于压舱水(泥)的检测, 但在我们下节将要介绍的本实验室最近的工作之前, NGS还没有被应用到这一领域。

我国开展有关压舱水(泥)的研究主要都是在2004年IMO的压舱水公约出台之后(除个别例外)。李伟才等[65]于 2003—2004年对日照港和邻近锚地水域及其船舶压舱水中的浮游植物进行了调查, 结果发现压舱水中含有较高的有害物种, 从 23艘日照港口的入境船舶压舱水样品中鉴定了浮游植物41种(硅藻36种, 甲藻4种, 金藻1种)。杨清良等[66]检测了2006—2007年间福建省4个港口12艘外轮的压舱水样品, 检出浮游植物7门86属240种(包括60种赤潮生物)和浮游动物5门30属52种。张金鹏等[67]检测了5艘厦门港国际船舶的14个压舱水水样中的硅藻, 检出硅藻37属111种, 其中赤潮种28种, 潜在有毒种1种, 非本海域种6种。杨清良等[68]又从压舱水中检出分属于7个浮游植物门类和5个动物门类的309种压舱水生物(包括 60种赤潮生物), 还从来自东南亚港口的船舶压舱水中检出了 12种福建口岸本地及邻近海域从未记录的 12 种淡水和半咸水藻类。可以看到, 这些初步研究都是只检测压舱水样品, 所检出的以硅藻为主, 因为是到岸船舶, 所以甲藻种类较少。而对压舱泥中甲藻孢囊的检测, 迄今只见到戴鑫烽等[69]用光学显微镜方法鉴定停靠舟山港的4艘商船压舱泥样品的工作, 共鉴定出 24种甲藻孢囊, 3种未知种孢囊, 也发现4份样品中甲藻孢囊的种类组成具有明显差异, 但均检测出能产生麻痹性贝毒的甲藻孢囊种类, 如亚历山大藻和链状裸甲藻。总括而言, 由于起步较晚或者认识不足, 我国开展的压舱泥甲藻孢囊的工作还极少或者初步(如只有光镜鉴定一种手段), 有害藻华研究群体对基本的风险认识因为各种条件限制(如很难采集到压舱水样品, 压舱泥样品因为技术上的限制更难)还很不充分, 而且对我们中国海域的本底情况即甲藻种类区系还没有全面的了解, 所以很难判断是否存在压舱水带来的生态入侵及其风险有多大。研究的整体水平和受重视程度不仅与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、德国、日本的差距很大, 与我们国家作为海洋大国、贸易大国的地位极不相称, 对我国生物多样性保护、防范生物入侵和外来有毒有害种类暴发藻华,以及应对贸易争端和制定反制措施甚为不利, 对认识我国生物多样性本底状况也甚为不利。

3 美国港口船舶压舱泥中甲藻孢囊具有很高的种类多样性和样品间的异质性

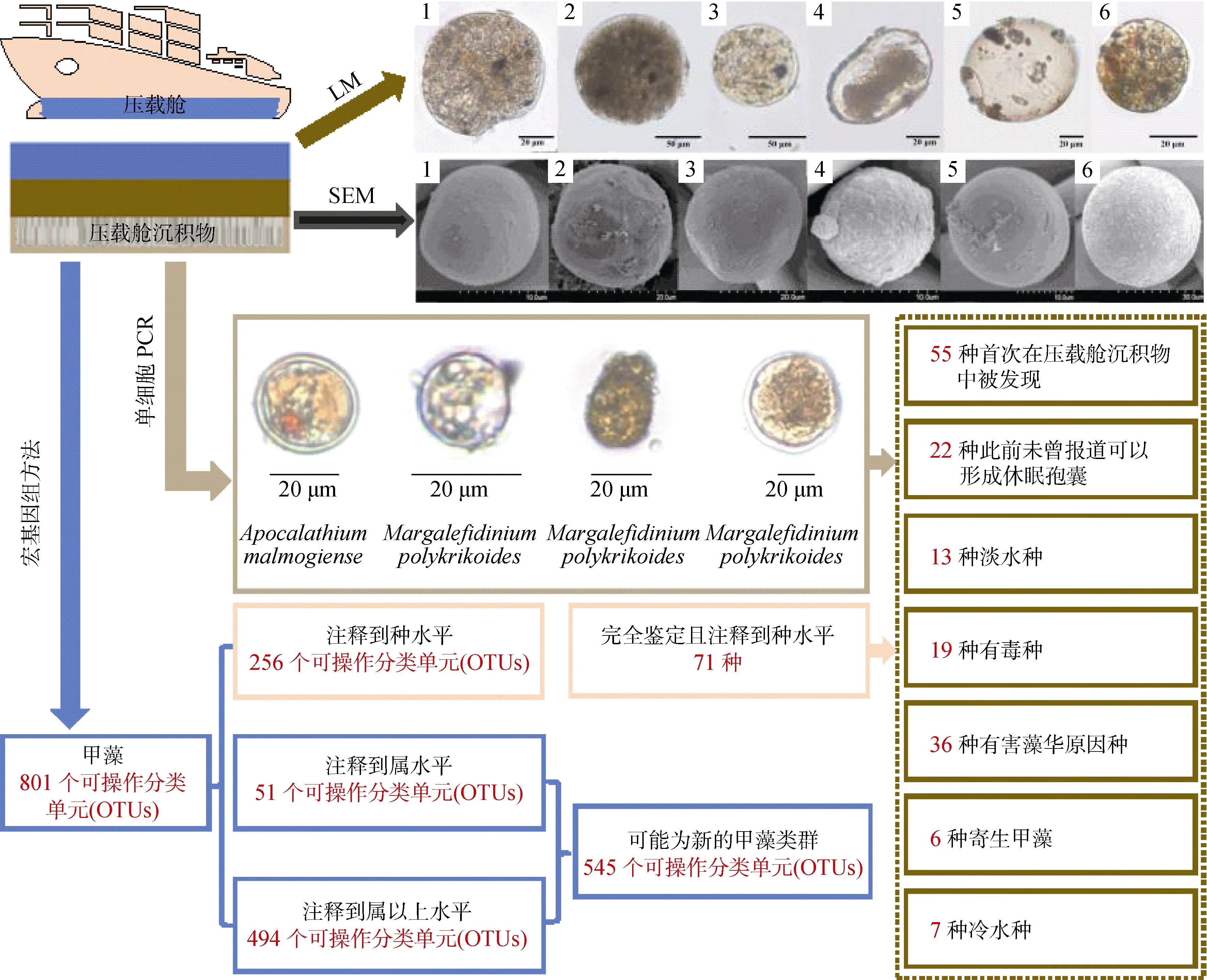

我们自2015年起与美国欧道明大学Dobbs教授合作, 通过应用自主设计的特异性引物、高通量二代测序、生物信息学分析、光镜和扫描电镜观察、单孢囊PCR克隆测序等手段, 研究了2001—2003年采自停靠在美国大湖区(the Great Lakes)和切萨皮克湾(Chesapeake Bay)的23艘船舶压载舱的32份底泥样品中甲藻孢囊的种类多样性(样品在 4℃黑暗条件下已经保存 12~14年), 并由此获得了一系列非常重要的结果和认识(图1)[70]。这也是国际上首次采用高通量测序和分子条形码技术检测压舱泥中的甲藻孢囊。

首先, 我们在压舱底泥中检测到了很高的甲藻种类多样性。32个样品平均每个得到 79个 OTUs (operational taxonomy unit, 可以简单理解为相当于种的分类单元)。在 801个甲藻 OTUs中, 包括至少 10目30科63属, 特别是有高达62%的OTUs不能注释到GenBank中任何已知种类[间隔区(gaps)> 50 bps, 覆盖长度< 85%, 或相似性< 80%]。需要说明的是, 这不是所采用方法的限制, 而是因为自然界存在着大量还没有被人们发现、研究、描述的种类。即使在307个得到很好注释的OTUs中, 也有51个OTUs在GenBank最近的参考序列没有注释或鉴定到种。所以, 加起来就有68%或545个OTUs很可能都是还未被研究过的新种甚至新的属、科、目。另外的256个OTUs 被完全注释到 71个种(注: 因为种下遗传多样性甚至种下的不同生态型以及隐存种, 很多 OTUs会被注释到一个种, 如61个OTUs 注释到Scrippsiella acuminata), 其中 56个种还从未在此前的压舱泥中被发现报道过(即本研究为首次报道)。我们完全鉴定的 73个种(包括2个通过单孢囊PCR克隆测序获得鉴定)使得迄今为止文献中报道的从压舱泥中检测到的甲藻种类达到142种(本研究占50 %)。我们从压舱泥中获得如此高的甲藻种类多样性, 是通过传统显微镜下的形态学鉴定无论如何难以获得的。

第二, 我们观察到样品间种类组成的高度异质性(heterogeneity)。表现在四个方面: (1)虽然有16个OTUs在超过50 %的样品中检出, 但没有一个OTU在所有32个样品中都出现; (2)把32个样品按照停泊港口分为5组进行维恩图分析发现, 只有31个OTUs为 5组样品所共有(都是常见的产孢囊种类); (3)PCoA分析也清楚地表明, 样品间, 甚至同一条船不同舱的样品间, 其种类组成也有很大差异; (4)分别有366和146个OTUs只在1个或2个样品中检出, 绝大部分都是还未被描述的种类。毫无疑问, 这种异质性是由不同船舶的航线和航行历史以及不同压水舱的注水历史造成的。

第三, 在我们完全鉴定的73种甲藻中, 有36种藻华原因种, 18种有毒种(如5种亚历山大藻Alexandrium affine,A. fundyense,A. ostenfeldii,A. pacificum,A.pseudogonyaulax,Gymnodinium catenatum,Azadinium poporum,A. polongum,Karenia cristata,K. papilionacea,Apocalathium aciculiferum,Margalefidinium polykrikoides,Margalefidinium fulvescens), 23种此前未报道过能产生孢囊, 9种直径小于15 µm (其中只有一种此前在压舱泥中检测到), 34种为近10年内新描述的种, 56种为首次在压舱底泥中报道。这里列出的每一个数字都具有值得深思的重要意义。

图1 压载舱底泥中甲藻孢囊的种类多样性研究流程(包括通过应用自主设计的特异性引物、高通量二代测序、生物信息学分析、光镜和扫描电镜观察、单孢囊PCR克隆测序等手段)和主要研究结果[70]Fig. 1 Analytical procedures for dinoflagellate resting cyst biodiversity in ballast tank sediments (including the design of specific primers targeting the D2 domain of LSU rDNA, high-throughput sequencing, bioinformatics analysis, light and scanning electron microscopy observation, and single-cyst PCR sequencing) and the main research results[70]

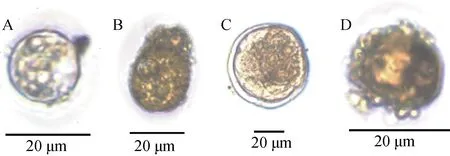

第四, 为验证上述的高通量测序的检测结果(证明检测到的种类为孢囊), 我们从压舱泥中通过挑取单孢囊和单细胞PCR测序鉴定检测到7种孢囊, 其中有二个种的孢囊即多环马格里夫藻(Margalefidinium polykrikoides)和宝石多沟藻(Polykrikos geminatum)特别重要(见图 2), 值得在此讨论。多环马格里夫藻是世界广布的裸甲藻, 经常形成大规模有害藻华, 对水生生物有剧毒[71-72], 对其他浮游植物具有强烈化感作用[73], 已证明能形成休眠孢囊[74-75], 而且过去三十年在全球呈现出非常明显的地理扩散趋势[76]。该藻1998年在我国香港和2010年以来在我国东海、黄海胶州湾海域有过暴发不同规模藻华的记录。该藻在全球不同海域的种群在LSU rDNA序列上具有较大的遗传差异, 或者种群遗传分化, 从而被分为四种核糖体型(美洲/马来西亚型、东亚型、菲律宾型、地中海型)[77-78]。有趣的是我们从二条船的压舱泥中分别分离、鉴定到其中的美洲/马来西亚核糖体型和东亚核糖体型, 这是形态学鉴定不能识别出来的。宝石多沟藻自 2006年以来在我国珠江口海域连年暴发藻华[79], 我们最近的研究证明该种其实在中国四大海域都有分布,但以南海海域最常见、丰度上南高北低, 似乎有自南向北的扩散趋势(尚未发表数据)。除我国外, 此前只在澳大利亚和日本报道过。因此, 我们上述结果既为有害甲藻可通过压舱泥传播和入侵提供新的个例, 也对我国近些年才出现的这二种有害藻华藻提出了它们是本地种还是入侵种的重要问题。

图2 从压舱泥中通过挑取单孢囊和单细胞PCR测序鉴定出来的多环马格里夫藻(Margalefidinium polykrikoides)和宝石多沟藻(Polykrikos geminatum)孢囊Fig. 2 Resting cysts of Margalefidinium polykrikoides andPolykrikos geminatum identified by single-cell PCR,cloning, and sequencing from ballast tank sediments.Note: cysts of A and B were Margalefidinium polykrikoides, belonging to the American/Malaysian ribotype; the cyst in C was Margalefidinium polykrikoides, belonging to the East Asian ribotype; and the cyst in D was Polykrikos geminatum[70]

需要说明的是, 对于可能有人质疑高通量测序检测到的是否为孢囊, 我们有若干理由表明它们最可能是孢囊, 虽然来自营养细胞及其 DNA残留的可能性尚不能完全排除: (1)样品在 4℃环境下已经保存12~14年, 营养细胞的DNA应该基本被降解; (2)我们检测到的丰度最高、在样品中出现频率最高的种类基本上都是在海洋沉积物中常见的(Pelagodinium béii=Gymnodinium béii除外, 因为其是否产孢囊尚未见诸于文献); (3)得到完全鉴定的种类中超过 70%是文献中已经证明为产孢囊的种类; (4)我们光镜和电镜观察确乎看到了大量孢囊种类, 其中多数都是根据形态难以鉴定的(现代甲藻孢囊研究的先驱、奥斯陆大学Barrie Dale教授在本实验室访问研究时也难以通过形态鉴定); (5)我们通过单孢囊 PCR测序鉴定的 7种孢囊就包括了高通量测序得到的种类Polykrikos geminatum和Scrippsiella acuminata, 及没在高通量测序中确证的Apocalathium malmogiense和二种核糖体型的多环马格里夫藻。

4 科学问题与研究方向

从我们最近的工作及与文献报道的工作比较,我们可以得到这样几个结论:

(1) 由于方法的限制(光学显微镜为主)、分类学的滞后(还有“一个隐藏的世界”等待发现)[80]和样品覆盖面有限, 对通过压舱泥携带、传播的甲藻孢囊的种类多样性和有毒有害甲藻的种类被很大程度地低估了。换句话说, 通过压舱泥传播有害藻华甲藻的风险可能比以前认识的还要大。有趣的是, 近20年前有人做过同样的呼吁: “虽然有很多证据了, 但压舱水传播的浮游植物多样性可能还是没有充分的被人认识到”[19]。这一观点今天仍然成立。

(2) 从我们的研究可以判断, 迄今为止, 基于光镜下形态学鉴定对船舶压舱泥中甲藻孢囊种类的检测不可能获得对压舱泥中孢囊种类多样性的全面认识。形态学方法能够鉴定那些细胞较大、形态特征明显、丰度高、有参考图谱的种类, 反之, 对孢囊体积很小(< 20 µm)、形态高度简单(球形)或相似、缺少鉴别性特征、丰度较低、新描述或命名的种类就不易甚至不可能鉴定出来, 更不用说大量尚未被发现和描述的种类了。相较之下, 从对大量样品中进行种类的准确鉴定而言, 只要采用的分子条形码适当和测序深度足够, 应用高通量二代测序具有毋庸置疑的优越性。特别需要指出的是, 对于那些现在还不能完全鉴定的种类, 所获得的特征性基因序列数据库将为以后的入侵种溯源和谱系地理学研究提供重要的数据资源。

(3) 此前的研究和综述文章都未曾对船舶间甚至一艘船不同舱的样品间的种类组成的高度异质性予以重视。很明显, 这是由船舶的整个航行历史决定的, 如泵入压舱水的海域、航行路线与距离、是否清洗压舱水舱、是否采取处理措施等。逻辑上, 其实这也可以理解, 正是因为每种甲藻都有其自然的地理分布范围, 才有这种不同船舶间种类组成的异质性,也才有外源生物入侵的风险与担忧, 也才有通过压舱泥的检测对入侵种类进行溯源的可能性。

从压舱水处理技术、工艺、设备研究和开发领域的角度看, 种类多寡或风险高低对其影响不大。但从有害藻华生态学和压舱水(泥)的检验检疫角度,则不能采取这样实用主义的立场。因为, 我们要对可能已经发生的和未来可能发生的入侵风险做出更明确的实证性评估和开展追根溯源研究, 要对压舱水(泥)中可能带来的重要种类采取针对性的检测和追溯来源国家或港口(但只有知道了哪些种才能开发特异性的检测技术)。因此, 根据上文对国内外研究的综述和对我们最近的相关工作的简述, 提炼出了研究有害藻华种类通过压舱水(泥)入侵的科学问题和基本技术路线:

(1) 外源有害藻华通过压舱水(泥)入侵中国的风险到底有多高?我们认为此问题实际上可以转换为下列二个问题: 进入中国港口的船舶压舱泥中的甲藻孢囊种类清单与中国海域沉积物中的孢囊种类有哪些不同?不同来源的压舱水底泥中的甲藻孢囊清单或名录之间存在的差异与船舶航行历史有多大的关系?已有工作基础让我们确信, 只有同时获取足够数量和代表性的压舱泥样品和中国海域的沉积物样品并对之进行比较完备的检测, 才能对到底有多高的入侵风险做出更明确的评估。简单言之, 当压舱泥中含有中国海域沉积物中没有的有毒有害种类越多, 则由船舶压舱水(泥)带来的外来种入侵风险就越高。因此, 我们必须获得和对照中国海域沉积物中和更多不同来源的到港船舶压舱泥中甲藻孢囊清单,以此为基础评估压舱水(泥)带来的有害藻华种类入侵我国海域的可能风险, 建立重点检测种类的名录。

(2) 我们通过高通量测序从压舱泥中检测到的种类, 特别是以前从未从压舱水及其沉积物报道的种类和还没有报道产孢囊的种类, 到底来自于孢囊还是营养细胞或 DNA碎片?这一科学问题的来源是,尽管根据前面的论证, 我们可以判断用高通量测序检测到的种类最可能是来自于孢囊而不是营养细胞,但是在我们与不同学术背景专家的互动和特别是与领域内众多研究者的讨论使我们意识到必须对这一问题或人们的保留态度有更积极的、科学的应对。因为, 对此问题更令人信服的回答不仅可能解除形态学背景和分子生物学背景研究者的二个方面的疑惑, 本身也具有重要的生物学和生态学意义, 因为证明一种藻华甲藻能够形成休眠孢囊就为其藻华暴发以致地理扩散提供了一种最重要的机制[25-26,51]。我们知道, 应用分子生物学手段检测可以得到更完备、准确的名录, 尤其是大量的未知种类(即未被研究、描述的种类), 但可能会被质疑得到的信号可能来自营养细胞(或 DNA片断)。反之, 使用传统光学显微技术进行检测和形态学鉴定, 可以看到一个个细胞是营养细胞还是孢囊, 似乎“有图有真相”, 然而这只适合丰度较高、形态特征明显、孢囊较大、已经有参考图谱的种类。而这类孢囊实际上只占能够产孢囊种类的少部分[25,70]。对于孢囊形态高度类似、丰度低、形态简单、个体很小的种类(小于20 µm;绝大部分研究中采用20 µm筛绢或筛网来分离孢囊时很可能漏掉)和未曾深入研究和证明产孢囊的种类就不合适。因此, 我们必须建立分子检测和形态鉴别相结合的技术手段, 以得到更全面、准确、确定的信息。具体而言, 就是在高通量第二代测序甚至第三代测序得到种类名录的基础上, 根据序列信息, 对重要的、代表性的种类(产毒素的; 未曾报道产孢囊的;种类不确定的; 肯定是新种、属的, 等等), 设计特异性分子探针和引物, 应用 FISH-LM-Single-cell PCR克隆测序的手段, 得到特定孢囊的准确又有形态观察的鉴定。我们前期对多环马格里夫藻、米氏凯伦藻、宝石多沟藻等重要种类的检测[70,81]证明了此研究路线的有效性。当然, 如果通过孢囊萌发建立有价值种类的实验室纯培养系, 则是在这一重要领域探索的额外“红利”。

综上, 在对我国近海沉积物中孢囊的多样性获得更加全面的认识后, 再对海外到港船舶压舱泥中孢囊进行细致的采样和分析, 将能够对船舶压舱水(泥)可能给中国海域带来的外源有害藻华种类入侵风险得到一个系统、全面的实证性评估依据, 为我国最近几十年出现的新型有害藻华种类是否为外源入侵种提供初步的解释证据。更重要的, 为我国在正式加入IMO的压舱水公约后开展对停靠中国港口的外轮进行有关检验检疫的执法提供重要的、最基础性的依据, 也为我国有害藻华防控和预警预测提供重要的第一手参考资料。