第二松花江流域新石器时代聚落与社会形态初探

——以左家山遗址为切入点

徐昭峰, 赵心杨

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

第二松花江流域,又称西流松花江流域。第二松花江是指松花江的南源,发源于长白山天池。第二松花江河流总长958 km,流域面积7.34万km2,流经整个吉林省的中部地区。主要支流有头道江、二道江、伊通河、饮马河、沐石河、辉发河等。流域内地势东南高,西北低。

第二松花江流域的考古工作起步较早,但文化编年序列相对简单,主要是左家山下层文化和左家山上层文化(1)赵宾福.东北新石器时代的时空框架及文化系统[G]∥庆祝宿白先生九十华诞文集.北京:科学出版社,2012:12-19.,其中左家山下层文化又可分为早段和晚段(2)段天璟.吉林农安左家山遗址新石器时代遗存的再认识[J].考古,2018(9):88-99.。本文将以左家山遗址为切入点,对第二松花江流域新石器时代聚落与社会形态等相关问题进行初步探讨。

一、左家山下层文化的聚落与社会形态

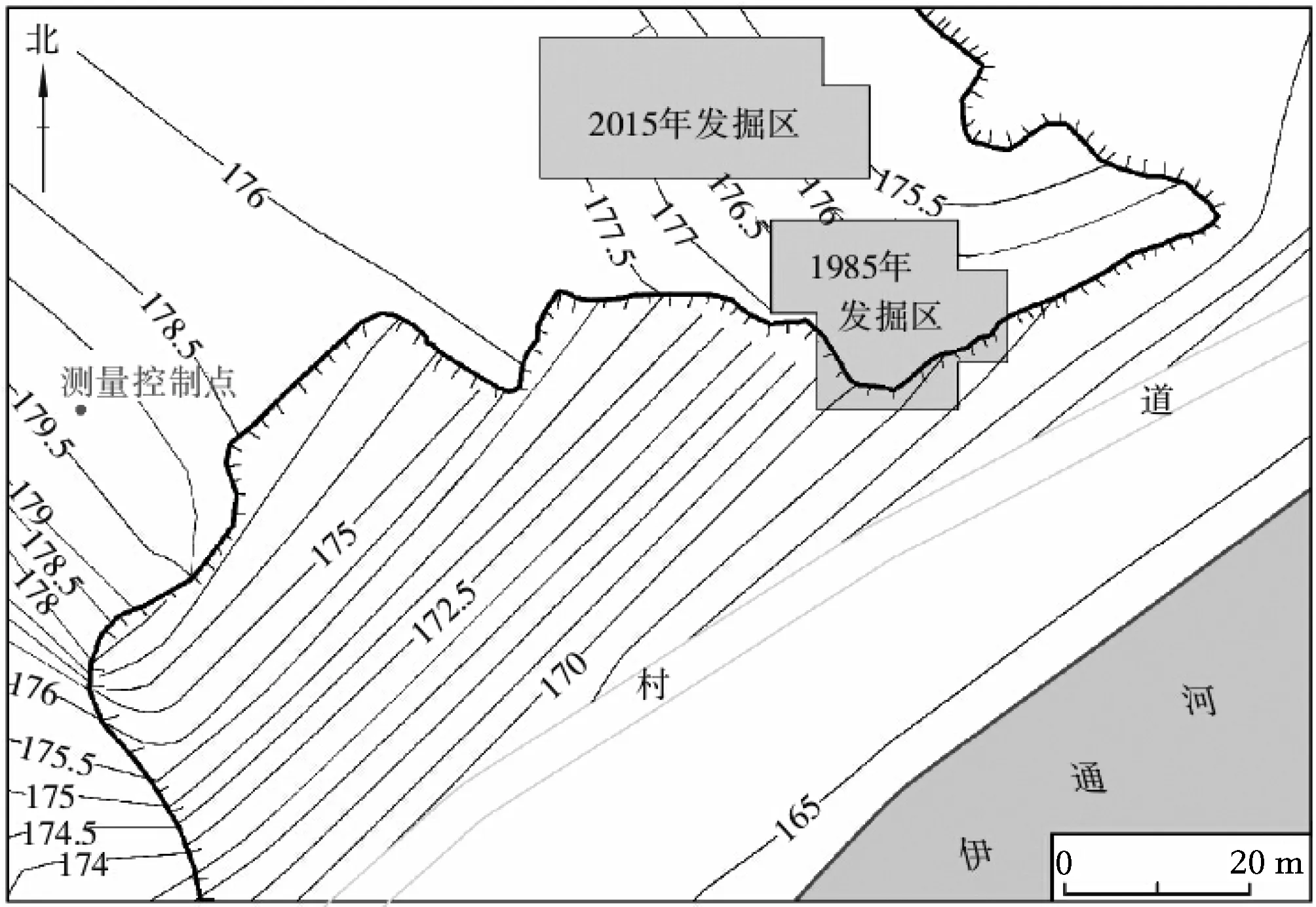

左家山下层文化首先发现于吉林省松花江支流伊通河北岸的左家山遗址,该文化以左家山1985年第一、二组遗存和2015年第四层遗存为代表,发现有房址、灰坑、墓葬和烧土遗迹等,出土有陶器、骨器、石器等遗物。该文化可划分为早、晚两段,1985年第一组遗存代表了左家山下层文化的早段,1985年第二组遗存代表了左家山下层文化的晚段(3)段天璟.吉林农安左家山遗址新石器时代遗存的再认识[J].考古,2018(9):88-99.,2015年第四层遗存则为左家山下层文化最晚阶段的代表(4)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.。该文化遗址点有十余处,其中左家山下层文化早段的遗址主要包括农安县左家山(5)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.、农安县元宝沟(6)吉林省文物考古研究所.吉林农安县元宝沟新石器时代遗址发掘[J].考古,1989(12):1067-1075.、长岭县腰井子(7)吉林省文物考古研究所,白城地区博物馆,长岭县文化局.吉林长岭县腰井子新石器时代遗址[J].考古,1992(8):673-688.、德惠市大青嘴和二青嘴(8)吉林大学历史系考古专业.吉林省农安德惠考古调查简报[J].北方文物,1985(1):30-38.、乾安县传字井、西玉字井、大师遗址(9)吉林省白城地区博物馆.吉林省乾安县新石器时代遗址调查[J].北方文物,1992(2):22-24.、吉林市二道岭子和虎头砬子(10)董学增.吉林市郊二道岭子、虎头砬子新石器时代遗址调查[J].文物,1973(8):55-62.、辉南县永丰(11)迟勇.辉南县原始文化遗址调查[J].博物馆研究,1993(3):58-66.等;左家山下层文化晚段的遗址主要包括东丰县西断梁山(12)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.、长春市腰红嘴子和北红嘴子(13)吉林省文物考古研究所,长春市文物管理委员会办公室.长春市腰红嘴子与北红嘴子遗址发掘简报[J].考古,2003(8):684-703.等。左家山下层文化早段的年代应不晚于公元前5 000年,晚段的年代应晚于公元前5 000年,下限约为公元前3 600年(14)段天璟.吉林农安左家山遗址新石器时代遗存的再认识[J].考古,2018(9):88-99.。

(一)左家山下层文化的聚落

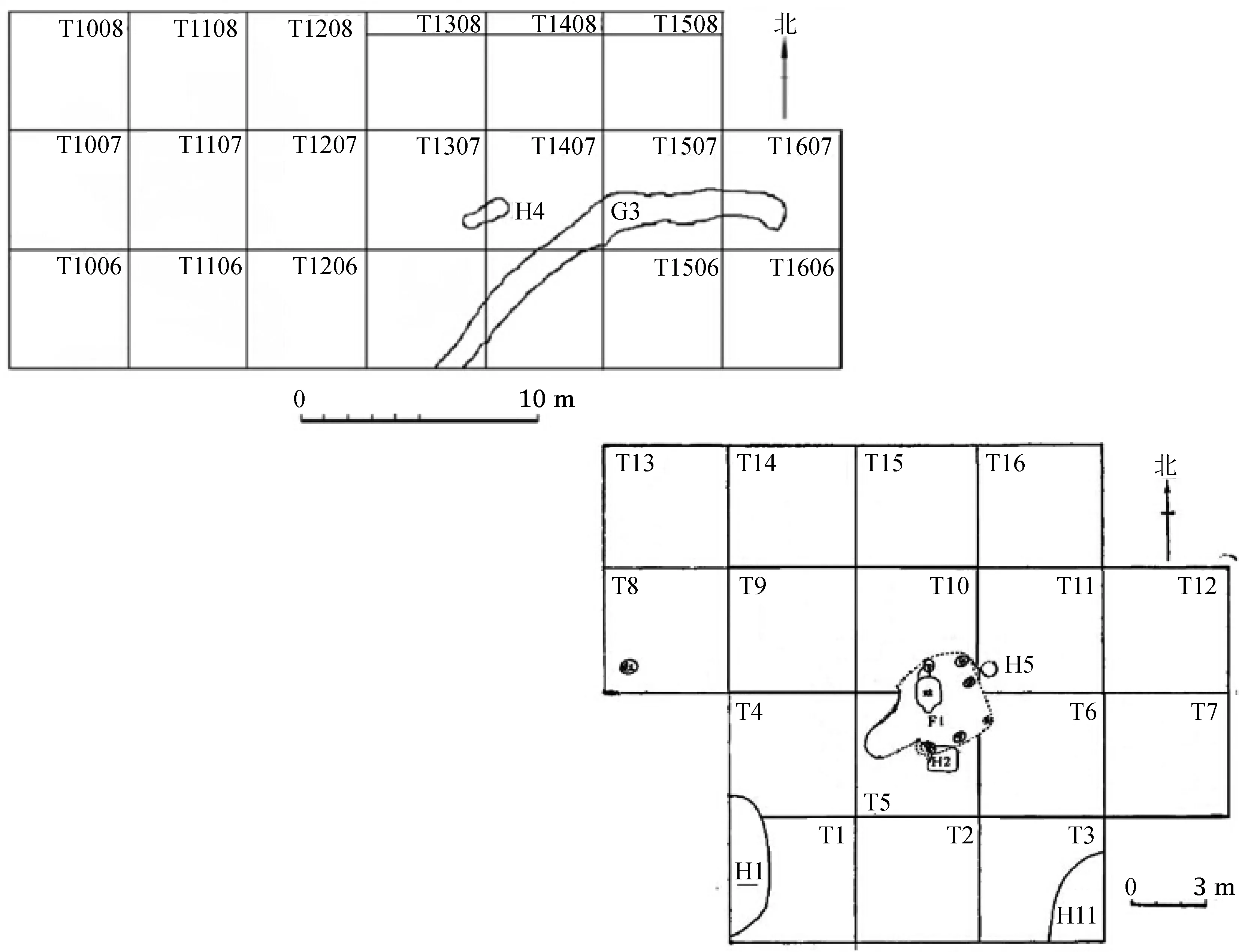

在左家山下层文化的左家山聚落内发现有房址、灰坑、灰沟三类单体遗迹。房址有一处——左家山1985F1,位于遗址发掘区域的东南侧,与其临近的是位于其东北侧的灰坑左家山1985H5,它是同左家山1985F1配套使用的日常生活储物窖穴。第二处灰坑左家山1985H2打破了1985F1,应是1985F1废弃后修造的,是有意进行挖建用以生产活动祭祀的祭祀坑。另两处灰坑左家山1985H11和1985H1分别位于遗址发掘区域东南和西南的边缘地带,是两处该时期左家山遗址整个聚落用以捕鱼、采贝后进行食物加工的烧烤坑(15)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.。在遗址发掘区域的西北侧发现有一处围沟左家山2015G3,这处围沟应是该聚落日常生活区域外围的一段围沟,划分日常生活和狩猎采食区域。在左家山2015G3的西北侧分布着左家山2015H4,该处灰坑应为左家山聚落狩猎活动区域内用以猎物加工的野外灶址(见图1、图2)(16)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.。

通过对左家山遗址聚落内单体遗迹功能及位置的分析可知,该聚落的日常生活居住区位于整个聚落的东南部,与聚落东南侧的伊通河邻近,方便日常生活取水及捕鱼、采贝活动。在聚落日常生活居住区内存在房屋与储物窖穴配套分布的情况,是房屋配套功能完整性的体现。在日常生活居住区的东南和西南边缘地带分布着两处烧烤坑,应是作为渔业活动后集中进行食物加工的区域,与此区域相邻的伊通河及北岸河畔构成了聚落南部的渔业采食区。左家山聚落的日常生活居住区西北侧则为狩猎采食区,由围沟左家山2015G3对其进行了一定的区域划分,在狩猎采食区内也分布有用以加工猎物的野外灶址2015H4。

综上,左家山聚落内主要由日常生活居住区和渔猎采食区组成:日常生活居住区位于聚落的东南部区域,其中日常生活居住区还包含一处食物加工的区域;渔猎采食区分为两部分,一部分是位于聚落西北部的狩猎采食区,另一部分是位于聚落东南侧的渔业采食区,整个聚落呈现出明显的布局规划。在日常生活居住区外围发现的部分围沟则表明左家山聚落应是长久居住生活的早期环壕聚落,环壕的构筑有利于聚落的凝聚和管理。

在此基础上,我们考察了第二松花江流域左家山下层文化的其他聚落遗址。从空间上看,这些聚落遗址点的分布集中于第二松花江干流以西的吉林省内的广大地区,尤以松原市、长春市、吉林市范围内聚落遗址点较多,另在辽源市、通化市范围内各有一处聚落遗址点。从第二松花江流域内聚落遗址点干、支流的分布情况来看,仅有二道岭子、虎头砬子两处遗址坐落于第二松花江干流中游的左岸,其余遗址点皆分布于第二松花江支流沿岸或水泡、湖泊的附近。其中,位于支流伊通河沿岸的遗址点有左家山、腰红嘴子、北红嘴子;位于支流饮马河沿岸的遗址点有大青嘴、二青嘴;位于第二松花江其他支流和水泡、湖泊的遗址点有元宝沟、腰井子、传字井、西玉字井、大师、永丰及西断梁山。值得注意的是,在第二松花江流域内干、支流分布的聚落遗址点普遍选址于河流左岸。

图1 左家山遗址发掘区位置图

注:采自《吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报》

图2 左家山下层文化1985年、2015年遗迹分布平面图

注:根据《农安左家山新石器时代遗址》《吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报》改绘

由上述分析可以看出,第二松花江流域内左家山下层文化聚落分布有如下特点:其一,聚落皆分布于第二松花江干流以西的吉林省内的广大地域;其二,聚落选址普遍位于河流的左岸;其三,聚落选址并不集中于第二松花江的干流,而是多分布于第二松花江的支流或水泡、湖泊附近。

(二)左家山下层文化的社会形态

已发现的第二松花江流域左家山下层文化聚落遗址数量较多,各聚落内文化遗迹和遗物十分丰富,为探析左家山下层文化的社会形态提供了宝贵的资料。

1.社会组织形态

关于聚落社会发展阶段,在左家山下层文化遗址内发现的墓葬仅有腰井子M1、M2两座(17)吉林省文物考古研究所,白城地区博物馆,长岭县文化局.吉林长岭县腰井子新石器时代遗址[J].考古,1992(8):673-688.,其中女性墓葬有石管装饰品作为随葬品,而男性墓葬无随葬品;女性墓葬为一次葬,男性墓葬为二次葬。根据母权制,当世系仍只按照女系进行计算时,依照氏族内最初的继承制度,氏族成员死亡后将由他的同氏族亲属来继承(18)恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M]∥马克思恩格斯选集.北京:人民出版社,1976:52.。从墓葬资料来看,的确存在女系继承制度的特点,仅女性墓葬有随葬品,男性在母系氏族走婚制影响下死亡之后回葬母族。聚落形态中也有许多母系社会的表现,左家山聚落遗址日常生活居住区内存在多处室外的烧烤坑、野外灶址,这些面积较大的室外灶址,是聚落内母系氏族公有制的产物,也是聚落内部成员一起渔猎采食并共同享用的体现。此外,在北红嘴子聚落中还发现了面积可达近百平方米的房屋BF1(19)吉林省文物考古研究所,长春市文物管理委员会办公室.长春市腰红嘴子与北红嘴子遗址发掘简报[J].考古,2003(8):684-703.,偌大的房屋可为数十名聚落成员提供栖身之所,这也再次体现了母系氏族聚落中集体生活、集体生产的日常生活状态。

关于聚落的社会组织形态,在左家山下层文化聚落内发现的房址共有10座。左家山1985F1的房址可用面积约为12 m2,为容纳5~6人规模的居住生活场所(20)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.。腰井子F3房址的面积可达近20 m2,屋内容量相对较大,是一处可容纳约10人规模的生活场所。估算腰井子F2房址面积为7 m2,屋内容量很小,是最多容纳3~4人的小规模生活单位短期生活休憩的场所。估算腰井子F1房址面积与腰井子F2的屋内容量相当,是一处容纳至多4人的生活单位短期休息生活的场所(21)吉林省文物考古研究所,白城地区博物馆,长岭县文化局.吉林长岭县腰井子新石器时代遗址[J].考古,1992(8):673-688.。估算西断梁山F3面积约为28 m2,房址的面积较大,屋内居住面上出土了较多日常用器和生产劳动工具,是一处较大规模生活单位的日常居住址(22)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.。估算北红嘴子BF1房屋面积可达近百平方米,屋内容量非常大,宽大的门道和居中的火灶也凸显出该房屋较高的等级,是聚落中公共活动场所(23)吉林省文物考古研究所,长春市文物管理委员会办公室.长春市腰红嘴子与北红嘴子遗址发掘简报[J].考古,2003(8):684-703.。

通过上述对左家山下层文化聚落中房址面积、容量的分析我们可以清楚地发现,该时期每座规模不同的房址中容纳的人口规模是不一样的。其中腰井子F2、腰井子F1容纳人口规模应在3~4人,左家山1985F1容纳人口规模应在5~6人,西断梁山F3容纳人口规模应在10人左右,北红嘴子BF1容纳人口规模应可达数十人。初步统计,该时期的房址容纳人口规模可划分为三种:小型人口规模单位(5人以下)、中型人口规模单位(5~10人)、大型人口规模单位(可达数十人)。这三种不同规模的人口单位对应三种不同规模的房址,即小型房址、中型房址、大型房址。其中,小型房址、中型房址为日常共居性质的住房,大型房址为聚落内公共活动场所。小型房址、中型房址的形成多是基于血亲关系、生育繁衍和生产劳动需要,其中小型房址多数为走婚制下形成对偶男女的小家庭,是出于生育繁衍的需要;中型房址为集体生活居住的场所,相比于对偶小家庭而言,它的居住规模更大一些,可能是以祖母为首、包括其子女及女儿的子女共同居住的大家庭,是血亲关系和生产劳动共同作用的结果。聚落中的大家庭和小家庭构成了基本社会单位,这些家庭之间并非独立生存发展,而是彼此相互联系,同为一个母系氏族聚落的血亲成员,并以家庭为基本生活单位进行集体劳动生产。

综上,左家山下层文化聚落社会整体处于母系氏族社会发展阶段,聚落中女性的地位高于男性,聚落中的财产实行女系继承制度。整个聚落社会组织形态由不同规模的家庭构成,其中聚落内的大家庭应处于社会核心地位,它作为“母本”因实际生育繁衍的需要分化形成不同规模的小家庭,这些大家庭和小家庭同为聚落内基本社会单位,维持着整个聚落日常生产、生活的运转。

2.社会经济形态

在左家山下层文化聚落内发现灰坑17座,灰坑内普遍有鱼骨、兽骨、蚌壳等遗物,其中在左家山1985H5内发现一些兽骨和蚌壳;左家山1985H2出土有少量蚌壳、猪骨、鹿骨、鹿牙及一些食肉类小动物的牙齿(24)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.;左家山2015H4出土有动物骨骼;在元宝沟H1内发现动物碎骨(25)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.;元宝沟H2出土有鱼鳞、兽骨堆积;元宝沟H5出土了大量的骨器、角器、石器、蚌器;腰井子H1的堆积物有磨棒以及蚌壳、鱼兽骨(26)吉林省文物考古研究所.吉林农安县元宝沟新石器时代遗址发掘[J].考古,1989(12):1067-1075.;腰红嘴子H3堆积有石镞、刀形器(27)吉林省文物考古研究所,长春市文物管理委员会办公室.长春市腰红嘴子与北红嘴子遗址发掘简报[J].考古,2003(8):684-703.。在左家山下层文化聚落内灰坑中普遍发现鱼骨、兽骨、蚌壳等日常食物残存,可见该时期应以鱼、野兽和蚌类作为日常摄食对象,摄食对象的获取离不开相关的渔猎活动。此外,元宝沟H5是在聚落中发现的手工业制品的储藏窖穴,在坑内发现有大量骨器、角器、石器、蚌器(28)吉林省文物考古研究所.吉林农安县元宝沟新石器时代遗址发掘[J].考古,1989(12):1067-1075.,说明该时期应存在集中进行手工业生产的场所,聚落中存在一定规模的手工业作坊。

分析表明,大部分聚落中普遍存在石镞、石矛、石网坠、刮削器、石片、角矛、骨镞、骨针、骨鱼镖、骨刀梗等与渔猎生产活动相关的遗物,部分聚落中还出土了鱼形石饰、鱼形饰玉器,这些都与渔猎生产活动有着密切的联系。同时,大部分聚落中也普遍存在磨盘、磨棒、石斧、石锄、骨铲、石刀、尖状器、牙刀、钩状骨刃器以及石犁等与农业生产和采集活动相关的遗物,部分聚落中存在雕刻器、骨锥、陶纺轮、石锛、石凿、砺石等与手工业生产活动相关的遗物。通过对渔猎采集、原始农业、原始手工业相关出土物数量的分析可以清楚地看到,渔猎采集工具的数量在各聚落中远超原始农业和手工业工具的数量。

对左家山下层文化聚落内遗迹及部分遗物的分析表明,左家山下层文化的社会经济由渔猎采集、原始农业和原始手工业构成,其中大量渔猎采集工具和鱼骨、兽骨及蚌壳等的发现,表明了该时期渔猎采集经济在社会经济中处于主要地位,是社会经济的主体。在左家山下层文化的原始农业工具中出现了石锄、石犁等成熟的农业工具,说明该时期的农业有了一定的发展。此时期的原始手工业经济主要服务于渔猎采集经济和原始农业经济,处于依附性的地位。

综上,左家山下层文化的社会经济是一种以渔猎采集为主体、原始农业为辅,并与手工业经济共生共存的多元化经济。

3.原始宗教

在左家山聚落中发现有祭祀坑左家山1985H2,灰坑内生土二层台上东西向摆放着羊肢骨,坑中有陶片、石磨盘、蚌壳、猪骨、鹿骨、鹿牙及食肉类小动物的牙齿(29)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.,其中羊肢骨作为该祭祀坑的主要祭祀品,其余遗物则应作为辅助祭祀品,各类辅助祭祀品也有不同的祭祀目的,陶片代表对制陶业的祭祀祈愿,石磨盘代表对农业的祭祀祈愿,蚌壳及兽骨、兽牙则是代表对渔猎业的祭祀祈愿。在史前社会中,像这种与生产活动相关的祭祀在更早的时期就有发现,在法国南部拉塞尔山洞中发现了约二万年前的一尊雕塑,雕塑为一右手持鹿角的女性,许多学者认为这与狩猎活动的祭祀有关(30)朱天顺.原始宗教[M].上海:上海人民出版社,1978:4.。由此可见,在史前社会中存在着许多以生产活动为对象的宗教仪式,这些宗教仪式都普遍服务于渔猎等生产活动,在左家山聚落中发现的祭祀坑就是该时期这类宗教仪式的代表。

此外,在左家山下层文化的部分聚落中还发现了反映原始宗教活动的相关遗物,有石龙、鸟形陶塑和人形半身陶塑等。其中,石龙和鸟形陶塑很可能是史前动物崇拜的体现,是原始先民在生产劳动中同大自然产生密切联系并受其影响的结果。石龙由灰白色霏细岩雕制而成,整体呈蜷曲状,周身光滑无纹,首尾衔接,头部有突起的五官,背有一孔,尺寸不大,长4.1 cm,宽3.9 cm,孔径1 cm[见图3-(1)](31)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.。此石龙形象同红山文化中的玉猪龙十分相像,都是由兽首和蜷缩的躯体组成,且同大部分已被发现的玉猪龙一样,其上都带有穿孔,可见石龙的原型及功用应与玉猪龙相似[见图3-(2)]。现有研究中对玉猪龙原型的讨论众说纷纭,有学者认为玉猪龙起源于原始农业,龙首的形象来源于猪首(32)孙守道,郭大顺.论辽河流域的原始文明与龙的起源[J].文物,1984(6):11-17.;也有学者认为玉猪龙的原型乃是熊与蛇的结合,是熊首蛇身的组合玉器(33)付维鸽.红山文化“玉猪龙”原型及功用新探[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2013(9):5-8.;还有学者认为玉猪龙是对蚕的变态形象的记录(34)崔天兴.红山文化“玉猪龙”原型新考[J].北方文物,2016(3):54-59.。关于玉猪龙的功用大部分学者认为是巫觋进行祭祀活动时使用的法器,用以事神、祈福(35)崔天兴.红山文化“玉猪龙”原型新考[J].北方文物,2016(3):54-59.,是沟通天地的通灵之物(36)陈逸民,陈莺.红山文化玉器的神话学思考[J].东北史地,2006(6):29-35.。根据石龙本身的形态及五官展现似为熊首,以及熊、蛇结合的熊首蛇身形象,其中熊和蛇的形象来自大自然,应同聚落中日常渔猎采集活动有较多的联系。“熊首蛇身”的石龙应是原始先民畏惧自然进而心生敬畏的产物,是众多动物崇拜的一个缩影,也是渔猎采集活动的反映。鸟形陶塑为夹砂灰陶,整体形态呈尖喙、曲颈前伸、双翼伸展(37)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.,应是对这种鸟类进行捕食的写照,可能就是我们熟知的鱼鹰。这种鱼鹰崇拜的存在也同原始渔猎活动有着密切的关系。出土的人形半身陶塑为夹砂黄陶,有明显的五官,头部下有底座,造型较质朴,未做格外的修饰(38)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.。这件半身人形陶塑整体塑造结构较为简单,应不是作为祖先偶像进行祭祀供奉,它的功用可能同巫术活动相关。这种半身人形雕塑在后洼遗址中也有发现,并有研究者指出这种带底座的人头像可用于巫术活动的媒介特征,临时固定摆放在某处(39)宋兆麟.后洼遗址雕塑品中的巫术寓意[J].文物,1989(12):23-28.。在左家山聚落中发现的这尊半身人形陶塑符合上述研究中提到的巫术媒介特征,其功用也应为聚落内进行巫术活动时摆放巫术偶像,同时这一塑像的五官集中表现为男性特征。

图3 龙形象对比

注:(1)为左家山下层文化出土的石龙;(2)为红山文化出土的玉猪龙

在元宝沟聚落中发现1件人体下半身裸体像,以砂岩磨制而成,制作粗糙,人像下半身呈宽胯粗腿状(40)吉林省文物考古研究所.吉林农安县元宝沟新石器时代遗址发掘[J].考古,1989(12):1067-1075.。通过对人像体态的观察,应是典型的女性身体特征,裸露的生殖器外在形态也符合女性的生理特征,这种与女性体态特征相似的史前浮雕和石刻已有不少发现,在法国拉塞尔洞发现的手持牛角的妇女浮雕、奥地利温林多府洞中发现的女体雕像皆与之相似(41)朱天顺.原始宗教[M].上海:上海人民出版社,1978:70.,这些女性的体态普遍突现腹部和臀部,腹、臀都显得很丰满。笔者认为,这种特征是对女性生殖崇拜的体现,体现祈求人口繁盛和生产兴旺的愿望。另在西断梁山聚落中发现石祖1件(42)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.,它显然是一种对男性生殖崇拜的体现。由此可见,左家山下层文化既存在女性生殖崇拜也存在男性生殖崇拜,这种现象产生的原因十分值得探讨。综合上文对左家山下层文化社会经济形态的研究,我们可以清楚地知道该时期以渔猎活动为日常生产主体,渔猎活动既需要较强的体力,也具有一定危险性,急需男性的勇敢和果断,故渔猎生产普遍以男性为主,正是这种责任的担当使得人们在一定程度上产生了对男性的生殖崇拜。虽然男性生殖崇拜与女性生殖崇拜同时有所体现,但通过对两种崇拜特征的观察,女性石刻展现的是完整的女性体态,而男性生殖崇拜则仅以生殖器作为代表,并未展现男性的整体化,因此左家山下层文化女性生殖崇拜的地位应高于男性生殖崇拜。

综上,左家山下层文化的聚落中已经产生了原始宗教,出现了动物崇拜、生殖崇拜和巫术活动,其中动物崇拜同原始渔猎活动有着密切的关系;生殖崇拜存在男性和女性两种生殖崇拜,但女性生殖崇拜的地位高于男性,这一现象出现的原因与社会处于母系氏族社会发展阶段和渔猎经济的主体地位是分不开的。

二、左家山上层文化的聚落与社会形态

左家山上层文化以左家山1985年第三组遗存和2015年第三层遗存为代表,该文化出土有陶器、石器、骨器、陶塑艺术品等遗物,发现有房址等遗迹。第二松花江流域内左家山上层文化的遗址有农安县左家山(43)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.、东丰县西断梁山(44)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.、永吉县星星哨(45)董学增.吉林永吉星星哨新石器时代遗址调查与探掘[J].考古学集刊,1982(2):25-34.等。左家山上层文化始于公元前3 500年前后(46)段天璟.吉林农安左家山遗址新石器时代遗存的再认识[J].考古,2018(9):88-99.,下限约为公元前3 000年(47)赵宾福,于怀石.左家山下层文化新探[J].边疆考古研究,2016(19):117-148.。

(一)左家山上层文化的聚落

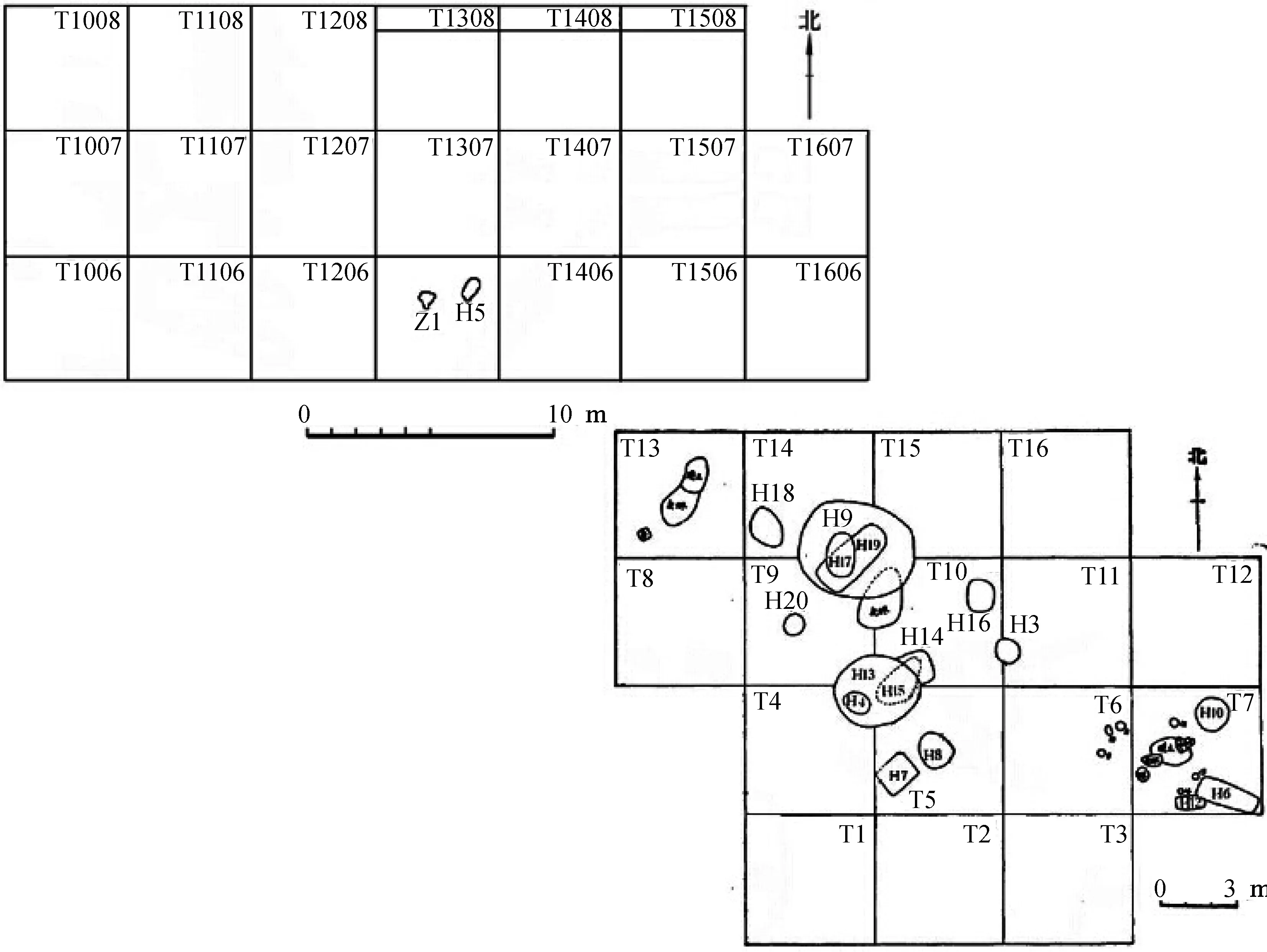

在左家山上层文化的左家山聚落内分布有灰坑、灰烬、烧土、灶址、石块遗迹5类单体遗迹。其中左家山1985第一处烧土遗迹应是一处破坏严重的房址,房址位于遗址发掘区域的东南侧,房址的东北侧为左家山1985H10,东南侧分布着左家山1985H12和1985H6,两者紧邻,1985H10和1985H12这2座灰坑应皆为以左家山1985年第一处烧土遗迹为代表的房址配套使用的储物窖穴,左家山1985H6形制具有一定特殊性,它的功能可能有一定的专门性。在该遗址发掘区内另发现灰坑14座,13座灰坑集中分布在以左家山1985年第一处烧土遗迹为代表的房址距离不远的西北侧区域,功能应以储物窖穴为主,其中左家山1985H7和左家山2015H5为该时期左家山聚落内2座专门用于储藏陶器的窖穴。在灰坑集中分布区域的西北部发现另一处烧土遗迹——左家山1985年第二处烧土遗迹,推测此处烧土遗迹可能是一处露天窑址,左家山2015H5发现于该露天窑址的西北部,应是该时期左家山聚落内专门用于陶器回收的窖穴。另在整个遗址发掘区域的西北区域发现了1座灶址,位置靠近左家山上层文化时期该聚落西北的山脚地带,可能是设置于狩猎采食区域附近的野外灶址,用以狩猎采食活动后临时加工食物(见图4)。

对左家山聚落内单体遗迹功能及位置的分析表明,左家山聚落东南侧邻近伊通河,且房址及生活遗迹密集分布在遗址东南部,故该时期左家山聚落的日常生活居住区位于整个聚落的东南部区域。在该聚落日常生活居住区内存在储物窖穴与房屋配套分布的情况,是房屋功能完整性的体现。在日常生活居住区的西北侧集中分布有大量窖穴,该处应是日常生活居住区内生活物资的集中储藏区域,其西北侧为露天窑址,在窑址西北部发现有专门的陶器回收坑——左家山2015H5,这处窑址和陶器回收坑所在区域是该聚落内的手工业加工场所,暂定为陶器手工业作坊区。在整个左家山聚落日常生活居住区的西北部为狩猎采食区的分布区域,在该区域附近发现了主要用以狩猎采食活动后临时加工食物的野外灶址(48)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.。另从左家山2015年遗迹分布图(见图4)可以看到,在该时期陶器回收坑1985H5越过了左家山下层文化时期的环壕围沟1985G3,陶器回收坑超出了先前时期聚落的生活居住区范围,说明左家山上层文化时期的左家山聚落生活居住区与左家山下层文化时期相比范围扩大了。

图4 左家山上层文化1985年、2015年遗迹分布平面图

注:根据《农安左家山新石器时代遗址》《吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报》改绘

综上,左家山上层文化的左家山聚落内主要仍由日常生活居住区和渔猎采食区两部分组成:日常生活居住区位于聚落的东南部区域,其中日常生活居住区内还包含一处生活物资集中储藏区和一处陶器手工业作坊区;渔猎采食区依旧分为渔业采食区和狩猎采食区,狩猎采食区位于聚落的西北部区域,渔业采食区则位于居住区的南侧,聚落日常生活居住区范围在该时期向外扩展,整体聚落规模增大。

在此基础上,我们考察了第二松花江流域左家山上层文化的其他聚落遗址。从空间上看,该流域左家山上层文化遗址点的分布集中于第二松花江干流以西的吉林省内,长春市、吉林市、辽源市各有1处遗址点。再从遗址点分布于第二松花江流域内干、支流的情况来看,左家山遗址位于第二松花江支流伊通河沿岸的左岸;西断梁山遗址位于第二松花江支流辉发河的次支流梅河的左岸;星星哨遗址位于第二松花江支流饮马河的次支流岔路河两岸的山岭。

依据上述分析可以看出,第二松花江流域内左家山上层文化的聚落分布具有如下特点:其一,聚落皆分布于第二松花江干流以西的吉林省的地域范围内;其二,聚落选址多位于河流的左岸;其三,聚落选址多分布于第二松花江的支流和支流下的次支流沿岸。

(二)左家山上层文化的社会形态

1.社会组织形态

关于聚落的社会发展阶段,在该时期左家山聚落(49)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.的日常生活居住区内发现了聚落物资的集中储藏区域,说明左家山上层文化的聚落仍然实行生活物资集中储藏和管理,是母系氏族公有制的有力证明。在左家山聚落内还发现了室外的灶址,说明该时期聚落内依然采用集体渔猎、集中就餐的生活方式,这也是母系氏族社会中常见的聚落生活状态。同时,聚落内尚未发现夫妻合葬墓等父系氏族社会的直接证据,故笔者认为左家山上层文化仍处在母系氏族社会阶段。

目前,在左家山上层文化聚落内发现的房址共有2座,分别是西断梁山F1和F2(50)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.。其中西断梁山F1集中体现休息居住的功能,西断梁山F2集中突出灶址,具有加工食物和冬季取暖的功能,两者是一组配套式房屋建筑,2座房屋由同一生活单位的人群共同占有,根据西断梁山F2房址面积估算,该生活单位的规模至多容纳4人。这两处配套性房址为小规模生活单位所掌控,可以说明左家山上层文化社会中小规模生活单位的自主性有所提高,其背后也暗示了社会中基本生活单位的生存、生产能力的提升,凸显出小规模生活单位构成的小家庭在整个聚落中更具独立性,是母系氏族社会中小家庭进一步向前发展的表现。此外,在左家山1985年第一处烧土遗迹代表的房址周围还发现了3座配套使用的储物窖穴,相比于左家山下层文化的左家山1985F1的1座配套窖穴而言,左家山上层文化时期房址配套的日常储物窖穴数量明显增加,可见整个聚落中的生产物资有所增多,小家庭拥有了更多的社会剩余。恩格斯曾指出,财富的增加推动了社会中父系继承制的出现,是母系继承制度被取消的导火索(51)恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M]∥马克思恩格斯选集.北京:人民出版社,1976:52.。因此,左家山上层文化聚落小家庭财富的增加,并呈现出较强的独立自主性,是该时期母系氏族社会小家庭进步发展的重要标志,也是父系继承制诞生的基础。

左家山上层文化聚落内物资仍实行公有制,社会基本单位以个体家庭为主,进行集体生产、集体生活。但从部分现象中我们似乎可以看到,原本纯粹的母系氏族社会正在发生着细微的变化,小家庭的独立性、生产和生存能力都在逐渐增强,表现出了小家庭个体存在感的提升。这些变化并非偶然,其本质很可能就是父系氏族社会产生的萌芽。

2.社会经济形态

左家山上层文化聚落内发现的灰坑共有21座(52)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.(53)吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所,长春市文物保护研究所,等.吉林农安县左家山遗址新石器时代遗存2015年发掘简报[J].考古,2018(2):12-25.。左家山1985H20坑体积容量甚小,发现有兽骨等日常生活丢弃物,坑中的兽骨堆积明显是日常摄食留下的,可见日常的食物来源得益于渔猎劳动所获。左家山1985H7和2015H5是该时期聚落内专门用于陶器储藏的窖穴,其周围存在陶器手工业加工作坊,说明该时期聚落经济中包含有手工业经济。另在左家山上层文化三处聚落中都发现了许多与生产、生活有关的遗物,包括石叶、石矛、石镞、石球、骨镞、骨鱼镖、网坠等大量与渔猎生产活动相关的生产工具,磨盘、磨棒、骨铲、石杵、骨刀、尖状器、石铲、研磨器等与农业生产和采集活动相关的工具,还有许多骨针、梭形器、骨凿、陶纺轮等与手工业生产相关的工具。对左家山上层文化三处遗址的生产工具的数量统计表明,左家山上层文化各聚落中渔猎采集工具的比重远大于农业和手工业工具,其中以星星哨聚落的渔猎采集工具尤为突出,发现数量多且种类丰富,是渔猎采集经济发达的典型代表。此外,原始农业工具的数量相比左家山下层文化时期有了明显的增多,可见该时期原始农业有了一定的发展,有赶追渔猎采集经济的趋势。原始手工业工具相对左家山下层文化时期也有了数量上的增长,专门用于手工业作坊区的储物窖穴也有所增多,表明左家山上层文化手工业经济有了进一步的发展。

左家山上层文化的社会经济仍由渔猎采集、原始农业和原始手工业三部分构成,其中渔猎采集经济仍为社会经济的主体,原始农业经济和原始手工业经济比左家山下层文化时期均有进一步发展,原始农业经济的发展尤为明显,显示出同渔猎采集经济形成并驾齐驱的态势。

3.原始宗教

在左家山上层文化两处聚落中发现了能够反映原始宗教活动的相关遗物。在左家山聚落中发现了4件陶雕塑,分别为陶龙雕塑、陶鸟雕塑和2件人首雕塑(54)吉林大学考古教研室.农安左家山新石器时代遗址[J].考古学报,1989(2):187-212.,其中陶龙雕塑、陶鸟雕塑和1件人首雕塑与在左家山下层文化左家山遗址中发现的石龙、鸟形陶塑和人形半身陶塑十分相似,表明原始宗教崇拜在左家山聚落中存在延续、传承,这些延续和传承在4件陶塑上都有很好的体现。2件人首雕塑中的1件相比于左家山下层文化中的人形半身陶塑而言,雕塑本身的形象仍由人首和底座组合而成,只是人首部分比先前时期变得与真实人首更为相像,其功用也是该时期聚落中巫术活动的通灵物,但此件人首雕塑格外突出了眼部特征。值得注意的是,另1件人首雕塑的出现是左家山下层文化所不见的,表现出眼、鼻、嘴等突出特征,整体呈现出一种张口呐喊的状态,应是与人类的某些日常行为活动相关。据了解,在现代鄂温克族部落中仍存在采用特殊呐喊声来呼唤鹿群的现象,由此可见,原始狩猎活动中也可能会通过呼喊声来引诱猎物从而进行围猎,这件人首雕塑展现的可能就是此种围猎活动中人类呼喊的形象,这也是一种偶像崇拜的体现。

另在西断梁山聚落中也发现了2件与原始宗教活动相关的陶塑,1件鹅头状陶塑,1件人首陶塑(55)吉林省文物考古研究所.吉林东丰县西断梁山新石器时代遗址发掘[J].考古,1991(4):300-312.。其中鹅头状陶塑外形似鹅头,由于残损无法获其全貌。这件鹅头状陶塑原型应是某类生活在河边的水禽,可见这种动物崇拜的出现依然同渔猎经济有着密切的联系。此外,在西断梁山聚落中发现的人首陶塑与左家山下层文化中的人首半身陶塑也有不同,上部呈方形代表头部,下部较窄代表颈部,头部正面有清晰的眼、鼻、口部特征,形象上远超写实,进入一种抽象夸张的阶段,这种做法与该时期左家山聚落中发现的陶龙雕塑十分相近,都出现了偶像崇拜的特征。还有一点需要注意的是,这件人首陶塑的颈部较长,说明使用时应由颈部作为支撑安置在某处。之前已有研究指出,这种有插杆的人像雕塑应是原始社会中巫觋驱邪送鬼、求育巫术的产物(56)宋兆麟.后洼遗址雕塑品中的巫术寓意[J].文物,1989(12):23-28.,因此这件人首陶塑的功用也是聚落中进行巫术活动的通灵之物。

综上,左家山上层文化聚落中的原始宗教得到了延续、传承,动物崇拜和巫术活动依然存在,偶像崇拜从原有的动物崇拜和巫术活动中萌生,整个聚落社会的原始宗教活动仍主要围绕渔猎经济展开。

三、结 语

第二松花江流域新石器时代历经左家山下层文化和左家山上层文化两个发展阶段。在聚落形态方面,左家山下层文化阶段:聚落中出现了较为特殊的棱台围构地面帐篷式房址,并出现了房址与窖穴配套使用的情况,房屋建造技术在早段出现了轴对称的构筑理念,晚段出现了台阶式门道、屋内围筑高台等新变化;聚落布局由日常生活居住区、渔猎采食区两部分组成,日常生活居住区内存在分区,聚落呈现出布局规划;聚落选址多分布于第二松花江的支流、水泡和湖泊附近,且多位于河流的左岸。左家山上层文化阶段:聚落中出现了房址间配套使用的情况,聚落布局出现了新元素,大体仍由日常生活居住区和渔猎采食区组成,日常生活居住区的范围有所扩展,出现了窖穴集中分布的公共储物区,整体聚落规模扩大;聚落选址已由第二松花江支流沿岸延伸至次支流沿岸。在社会形态方面,左家山下层文化阶段:整体处于母系氏族社会发展阶段,财产实行女系继承制度;聚落由不同规模的大家庭和小家庭构成,其中大家庭处于社会核心地位,聚落社会成员进行集体生产、生活;社会经济是以渔猎采集经济为主体、原始农业经济为辅、并与手工业经济共生共存的多元化经济,原始农业有所发展,原始手工业经济处于依附性发展状态;原始宗教已经产生,出现了动物崇拜、两性生殖崇拜和巫术活动。左家山上层文化阶段:原本纯粹的母系氏族社会出现了细微变化,社会小家庭的个体独立性增强,聚落社会呈现出由母系氏族社会向父系氏族社会转变的倾向;社会经济仍由渔猎采集、原始农业和原始手工业组成,原始农业经济的发展逐渐同渔猎采集经济呈并驾齐驱之势;聚落社会中原始宗教得到了延续和传承,动物崇拜及巫术活动依旧存在,出现了新的偶像崇拜。