壮族人群腰椎—骨盆矢状位参数调查研究

胡梦婷,廖书宁,赖文倩,刘炜年,吴思萍,陆 延,周红海

(广西中医药大学,广西 南宁 530200)

骨盆作为联系人体上肢与下肢的“纽带”,在人体维持矢状位平衡的过程中扮演着关键角色,其不仅负担着承载脊柱的重任,而且还起着支持体重的重要作用。DUVAL-BEAUPERE等[1]在1992年首次报道了骨盆入射角代表正常的骨盆矢状位形态,从而为骨盆常规诊疗开创了新的诊疗思路。庄弘宇等[2]研究得出骨盆矢状位形态可能是脊柱矢状位平衡调节的核心,因而腰椎-骨盆矢状位形态的改变可能与脊柱相关疾病有相关性。国内关于腰椎-骨盆矢状位形态的研究目前尚处于起步阶段,并且尚无壮族人群腰椎-骨盆矢状位方面的研究。我们对正常壮族志愿者的腰椎-骨盆矢状位参数开展调查研究,旨在将测量出的壮族人群腰椎-骨盆矢状位参数与文献报道的国内正常成人进行比较,填补研究壮族人民腰椎-骨盆矢状位参数方面的空白,也为壮族人民在治疗腰椎退行性疾病方面提供一定的依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象来自2018年7月至2018年11月在广西中医药大学第一附属医院仁爱分院行腰椎骨盆侧位片拍摄的正常壮族志愿者,共79名,其中男性32名,女性47名;年龄范围为19~25(21.65±1.26)岁,均签署知情同意书。

纳入标准:①年龄18~30岁;②志愿者身份证显示民族为壮族,且每位壮族志愿者的祖父母、父母皆为壮族人群;③无脊柱及下肢骨关节外伤病史,身体健康;④无长期腰痛病史;⑤女性在非妊娠期。

排除标准:①脊柱结核、肿瘤等疾病;②X线片显示腰椎曲度变直、T12腰化、L5骶化、椎体隐裂等。

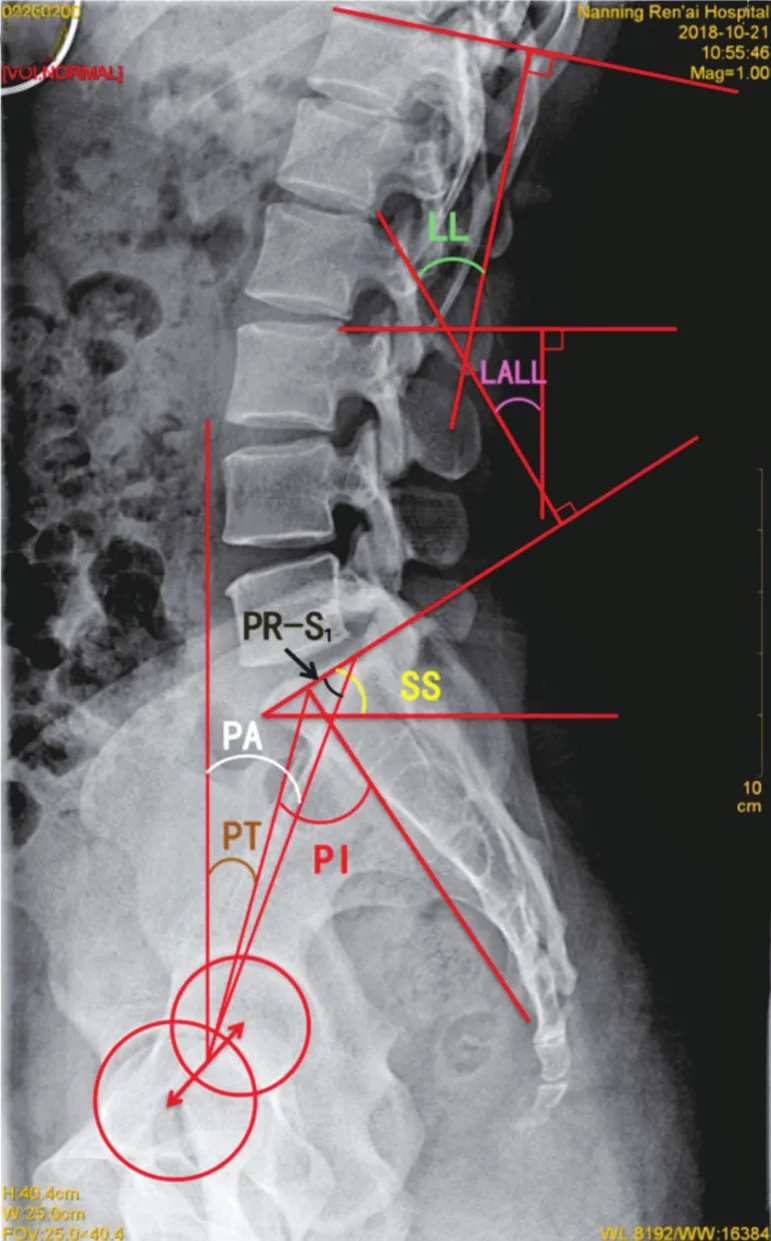

1.2 测量内容 所有志愿者拍摄腰椎-骨盆侧位片(从腰1到股骨头)。X线球管固定于志愿者腰骶部侧位,连续曝光投照后获得侧位片。志愿者行站立位,使得髋关节、膝关节得以充分伸展,并嘱患者将两臂抬至与锁骨平行位。通过Digimizer进行腰椎-骨盆矢状位参数(图1)测量。各参数及其测量方法如下:①骨盆入射角(pelvic incidence,PI):股骨头中心至骶骨上终板中心连线与骶骨上终板垂线的夹角;PI值的升高可能在腰椎滑脱症患者、腰椎间盘突出症患者的病理中起着重要的作用[3]。②骨盆倾斜角(pelvic tilt,PT):经髋臼中心垂线与股骨头中心至骶骨上终板中心连线的夹角,代表骨盆的开口朝向。③骶骨倾斜角(sacral slope,SS):S1终板与水平线间的夹角。④腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL):L1上终板与S1上终板间夹角。⑤下腰弯前凸角(lower arc of total lumbar lordosis,LALL):S1上终板与腰弯前凸顶点间夹角。⑥骨盆半径角(PR-S1):股骨头中点至骶骨后上角的连线成为PR线,PR线与骶骨终板切线夹角定义为PR-S1。⑦骨盆角(PA):为PR线与经股骨头连线中点垂线的夹角,用以描述骨盆朝向。

1.3 测量方法 由数名经验丰富的放射科医师运用Digimizer对图片进行测量,取其测量结果的平均值作为测量最终结果。

1.4 数据处理与统计 应用SPSS 20.0软件对所测量出的参数结果进行统计学分析,采用Pearson检验进行腰椎-骨盆矢状位各参数之间的相关性分析。采用申希平等[4]的方法,分析壮族人群与文献报道的国内正常成人腰椎-骨盆矢状位参数差异性以及对比壮族人群与腰椎退行性疾病患者的腰椎-骨盆矢状位参数。检验水准α=0.05,P<0.05为有统计学差异。

图1 腰椎-骨盆矢状位参数示意图

2 结 果

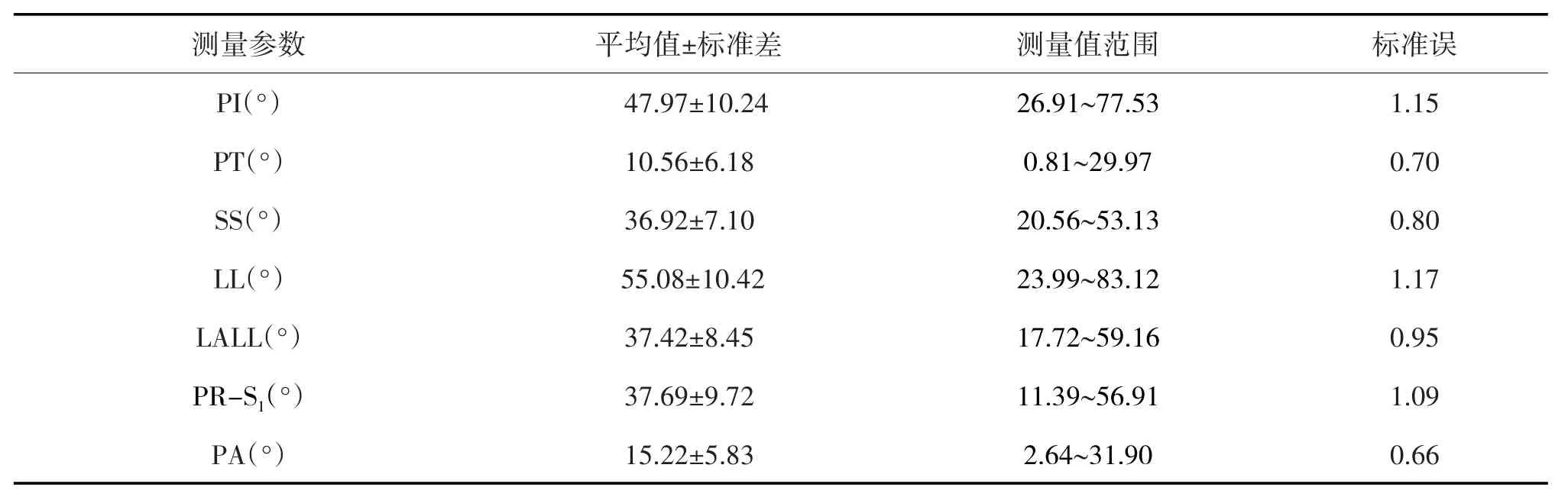

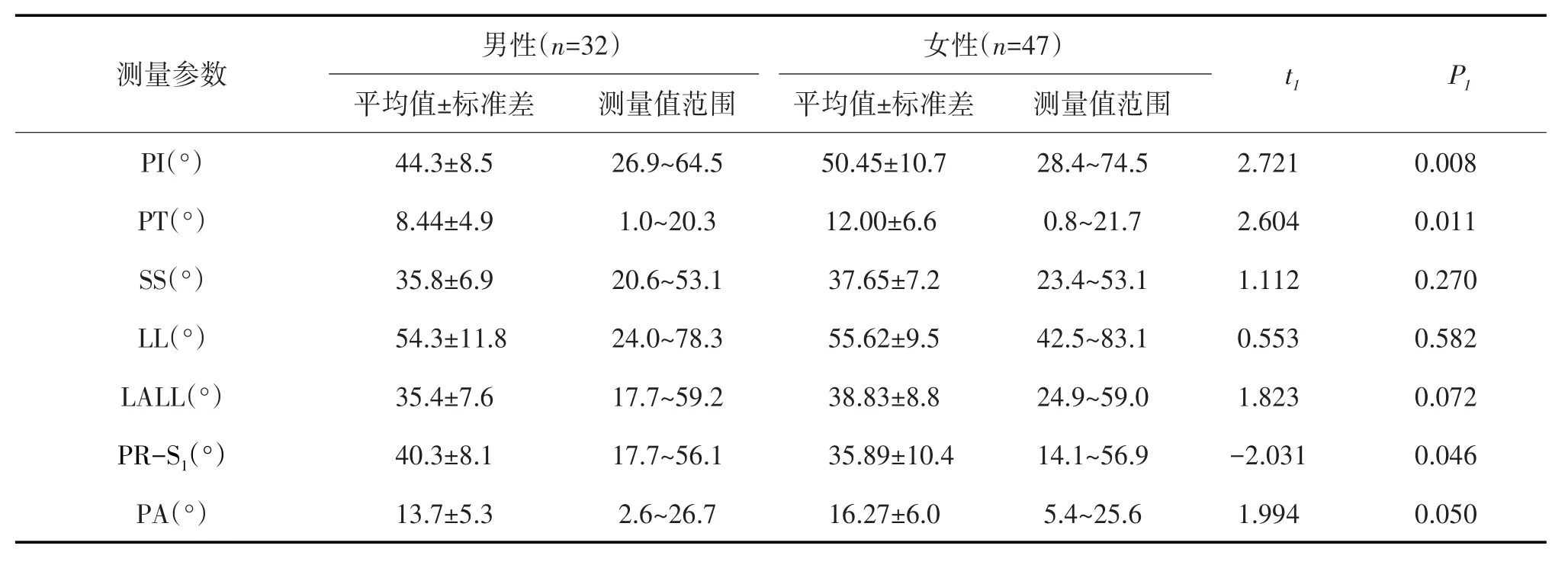

本研究所测量的腰椎-骨盆矢状位参数平均值、标准差、测量值范围、标准误见表1,正常壮族男女志愿者腰椎-骨盆矢状位参数测量值及差异性见表2,正常壮族志愿者腰椎-骨盆矢状位各参数之间的相关性分析见表3,正常壮族人群与文献报道的国内正常成人腰椎-骨盆矢状位参数比较结果见表4,壮族人群与腰椎退行性疾病患者腰椎-骨盆矢状位参数比较见表5。

由表2可见,男性志愿者PI、PT值小于女性志愿者,男性志愿者PR-S1值大于女性志愿者,差异有统计学意义(P<0.05)。

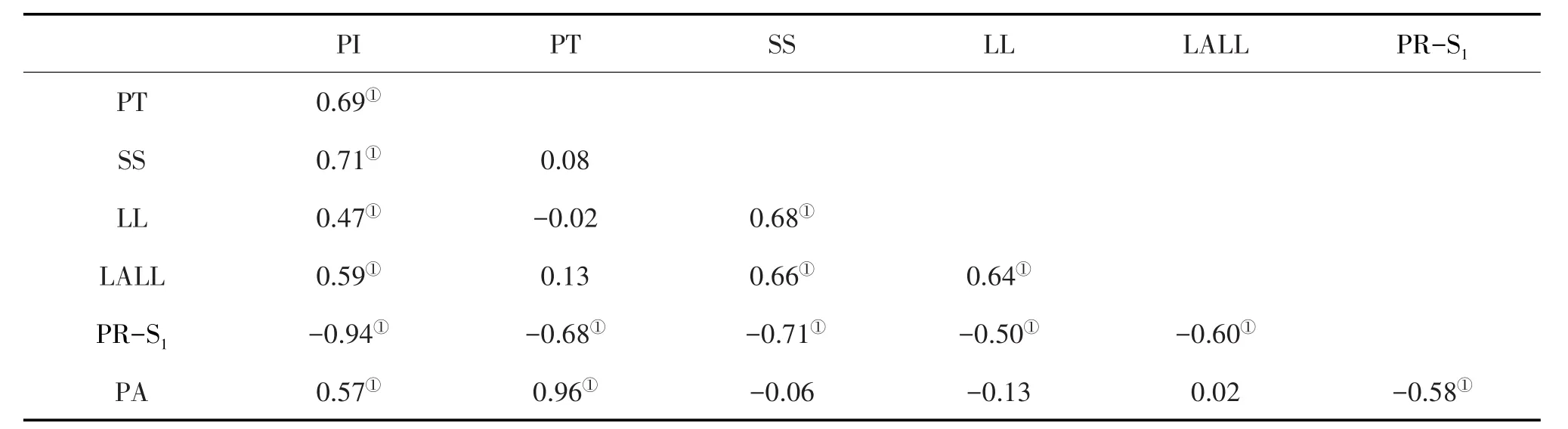

由表 3可见,PI与PT、SS、LL、LALL、PR-S1、PA之间存在显著性相关(P<0.01),PT与PR-S1、PA之间存在显著性相关(P<0.01),SS与LL、LALL、PR-S1之间存在显著性相关(P<0.01),LL与LALL、PR-S1之间存在显著性相关(P<0.01),LALL与PR-S1之间存在显著性相关(P<0.01),PR-S1与PA之间存在显著性相关(P<0.01)。

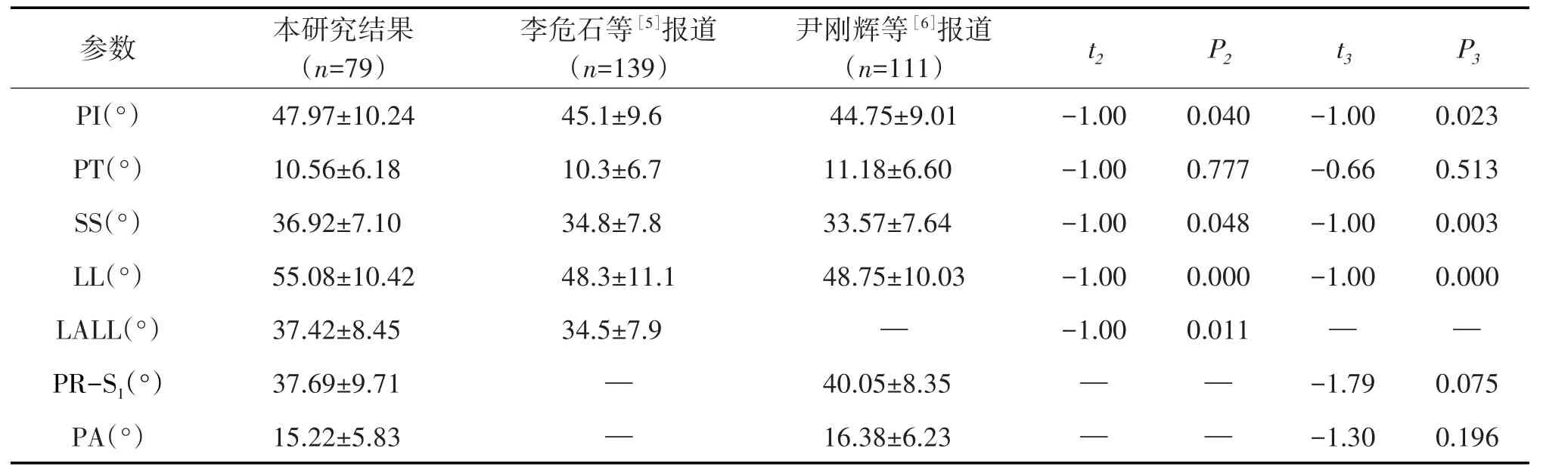

由表4可见,本研究PI平均值为47.97°±10.24°、SS平均值为 36.92°±7.10°、LL 平均值为 55.08°±10.42°,与李危石等[5]、尹刚辉等[6]的研究结果比较差异有统计学意义(P<0.05);LALL平均值为37.42°±8.45°,与李危石等[5]的研究结果比较差异有统计学意义(P<0.05);PT平均值为10.56°±6.18°,与李危石等[5]、尹刚辉等[6]所测数值比较差异均无统计学意义;PR-S1平均值为37.69°±9.71°、PA平均值为15.22°±5.83°,与尹刚辉等[6]所测数值比较差异无统计学意义。

表1 79名正常壮族志愿者的腰椎-骨盆矢状位参数总体测量值

表2 正常壮族男女志愿者腰椎-骨盆矢状位参数测量值及差异性

表3 正常壮族志愿者腰椎-骨盆矢状位各参数之间相关性分析结果

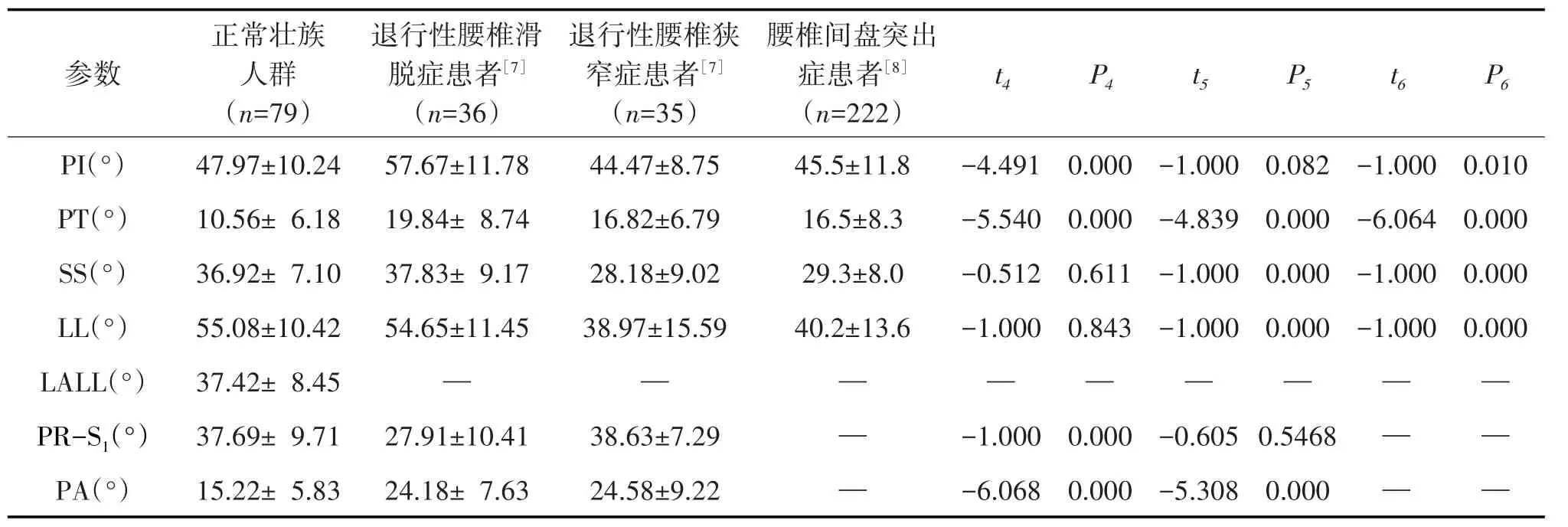

由表5可见,本研究的壮族人群腰椎-骨盆参数PI、PT、PR-S1、PA与退行性腰椎滑脱症患者腰椎-骨盆参数PI、PT、PR-S1、PA比较具有显著性差异。本研究的壮族人群腰椎-骨盆矢状位参数PT、SS、LL、PA与退行性腰椎狭窄症患者腰椎-骨盆参数PT、SS、LL、PA比较具有显著性差异。本研究的壮族人群腰椎-骨盆矢状位参数PI、PT、SS、LL与腰椎间盘突出症患者腰椎-骨盆参数PI、PT、SS、LL比较具有显著性差异。

3 讨 论

脊柱与下肢通过骨盆相连接,其平衡形态与腰椎-骨盆的空间结构密不可分。ROUSSOULY等[9]研究发现腰椎-骨盆矢状位形态与腰椎退行性疾病的发病密切相关,YANG等[10]还特别指出PI可能会诱发腰椎间盘退行性疾病。腰椎退行性疾病包括临床上常见的腰椎滑脱症、腰椎狭窄症、腰椎间盘突出症等[11],故而骨盆在维持人体腰椎矢状位平衡中扮演着关键角色。

表4 正常壮族人群与文献报道国内正常成人腰椎-骨盆矢状位参数比较 (±s)

表4 正常壮族人群与文献报道国内正常成人腰椎-骨盆矢状位参数比较 (±s)

注:t2、P2为本研究与李危石等[5]研究结果比较;t3、P3为本研究与尹刚辉等[6]研究结果比较

参数PI(°)PT(°)SS(°)LL(°)LALL(°)PR-S1(°)PA(°)本研究结果(n=79)47.97±10.24 10.56±6.18 36.92±7.10 55.08±10.42 37.42±8.45 37.69±9.71 15.22±5.83李危石等[5]报道(n=139)45.1±9.6 10.3±6.7 34.8±7.8 48.3±11.1 34.5±7.9 t2P2尹刚辉等[6]报道(n=111)44.75±9.01 11.18±6.60 33.57±7.64 48.75±10.03—40.05±8.35 16.38±6.23 t3P3-1.00-1.00-1.00-1.00-1.00 0.040 0.777 0.048 0.000 0.011— —— —— —-1.00-0.66-1.00-1.00—-1.79-1.30 0.023 0.513 0.003 0.000—0.075 0.196

表5 壮族人群与腰椎退行性疾病患者腰椎-骨盆矢状位参数比较

胡文等[12]研究得出PT、LL与腰椎滑脱程度密切相关。周子玉[7]在研究退行性腰椎滑脱症矢状位参数与国内正常成人腰椎滑脱的椎-骨盆矢状位参数中发现,退行性腰椎滑脱症患者矢状位参数与国内正常成人腰椎滑脱的PI、PT、SS、LL、PR-S1、PA之间存在显著性差异,其中PI、SS、LL参数是高于国内正常成人参考值,PR-S1参数是低于国内正常成人参考值。贺振年等[13]也在研究中发现当PI、SS值增高,腰椎退行性滑脱症的风险会随之增高。同时张建新等[14]通过测量腰椎滑脱症患者腰椎融合手术前后的参数值,证实了腰椎滑脱症患者PI、PT值明显高于正常人,且术后患者PI、PT值明显低于术前。本研究测量出的PI、SS、LL值均高于国内其他正常成人腰椎-骨盆PI、SS、LL值,PR-S1值低于国内其他正常成人腰椎-骨盆PR-S1参数值,因此我们推测壮族人群患退行性腰椎滑脱症的可能性会高于国内其他正常成人。由表2的参数测量值也可推测壮族女性患退行性腰椎滑脱症的可能性将会大于壮族男性。吕振超等[15]研究再一次证实当腰椎滑脱程度升高时,PI、PT值也逐渐升高。低PI值腰椎滑脱症患者滑脱程度较轻,高PI值腰椎滑脱症患者滑脱程度重[16]。因而在临床接诊壮族相应患者时,可通过为其拍摄腰椎-骨盆侧位片,测量PI、SS、LL、PR-S1值,判断其退行性腰椎滑脱症的发生风险及严重程度,并有针对性地制定预防及治疗方案。

周子玉[7]研究证实腰椎管狭窄症患者与国人正常腰椎-脊柱骨盆参数PI、PR-S1之间无统计学差异;PT、SS、LL、PA值之间存在统计学差异,其中PT、PA值明显高于国内正常成人参考值,SS、LL明显低于国内正常成人参考值。本研究将测量出的正常壮族志愿者PT、SS、LL、PA值与文献报道国内其他正常成人PT、SS、LL、PA值进行比较,得出正常壮族志愿者PT值与国内其他正常成人PT值差异无统计学意义,并且正常壮族志愿者PA值低于国内其他正常成人PA值,SS、LL值均高于国内其他正常成人SS、LL值,因而无法推断壮族人群罹患退行性腰椎狭窄症可能性的大小。

张建新[8]进行了腰椎间盘突出症患者与我国正常青年人群之间的腰椎-骨盆矢状位参数相关性分析,得出PI值差异无统计学意义,而PT、SS、LL值之间存在显著性差异,其PT值较正常人群增高,SS、LL值较正常人群减低。本研究将测量出的正常壮族志愿者PT、SS、LL值与文献报道国内其他正常成人PT、SS、LL值进行比较,得出正常壮族志愿者PT值与国内其他正常成人PT值无统计学意义,并且正常壮族志愿者SS、LL值均高于国内其他正常成人SS、LL值,因而也无法推断壮族人群罹患腰椎间盘突出症可能性的大小。

本研究主要是进行壮族正常人群的腰椎-骨盆矢状位参数测量以及分析,以求从影像学方面为壮族人群在退行性腰椎滑脱症、退行性腰椎狭窄症、腰椎间盘突出症等典型腰椎退行性疾病的临床研究提供支持。由于目前基于腰椎-骨盆矢状位参数与腰椎疾病相关性的研究特别是具有民族特征的研究资料较少,有限的研究也局限于腰椎-骨盆矢状位参数,对于三维立体的人体而言,需要更多的参数来揭示腰椎参数与疾病的相关性规律,这将是我们继续研究的方向。

本研究选取的正常壮族志愿者均来自广西各地,虽有极强的代表性,但因选取的样本数量有限以及缺乏临床大样本患者数据,所以还需要进一步研究以得出更为精确的数据,若今后能对全国范围内的壮族人群进行更大样本的数据测量,将对壮族人群的腰椎-骨盆相关方面疾病治疗和研究有更好的临床意义。