冯梦龙《情史·情外类》之“外情观”

李阳芷

(福建师范大学文学院,福建福州,350007)

《情史》又名《情天宝鉴》《情史类略》,是冯梦龙选录、编纂的文言短篇小说集。此书从历代史书、小说、笔记等作品中摘录出有关“情”的故事,并编辑成册,一共870余篇,24卷,按照情贞、情缘、情私、情侠等分卷编录。《情史》的二十二卷《情外类》①1984年4月,岳麓书社第一次出版《情史》一书,名为《情史类略》,将《情外类》《情秽类》2卷删除,说明了按照当时的思想观念,它们并不算“爱情”类目之中。之后在1986年版《情史类略》中,这2卷被恢复,除了便于研究者和学术界看到原书之外,还因为《情外类》《情秽类》是冯梦龙时代的“情”的一部分,不可随意删除。一共记载了历代39篇同性恋爱故事,这些故事全部发生在男性同性之间,涉及的人物上至帝王权贵,下至百姓优伶;时间跨度长,从春秋战国时期一直到明代。本文以冯梦龙所编纂的《情史·情外类》共39则故事为研究范围,分析“情外”之“情”。

一、冯梦龙《情史·情外类》概说

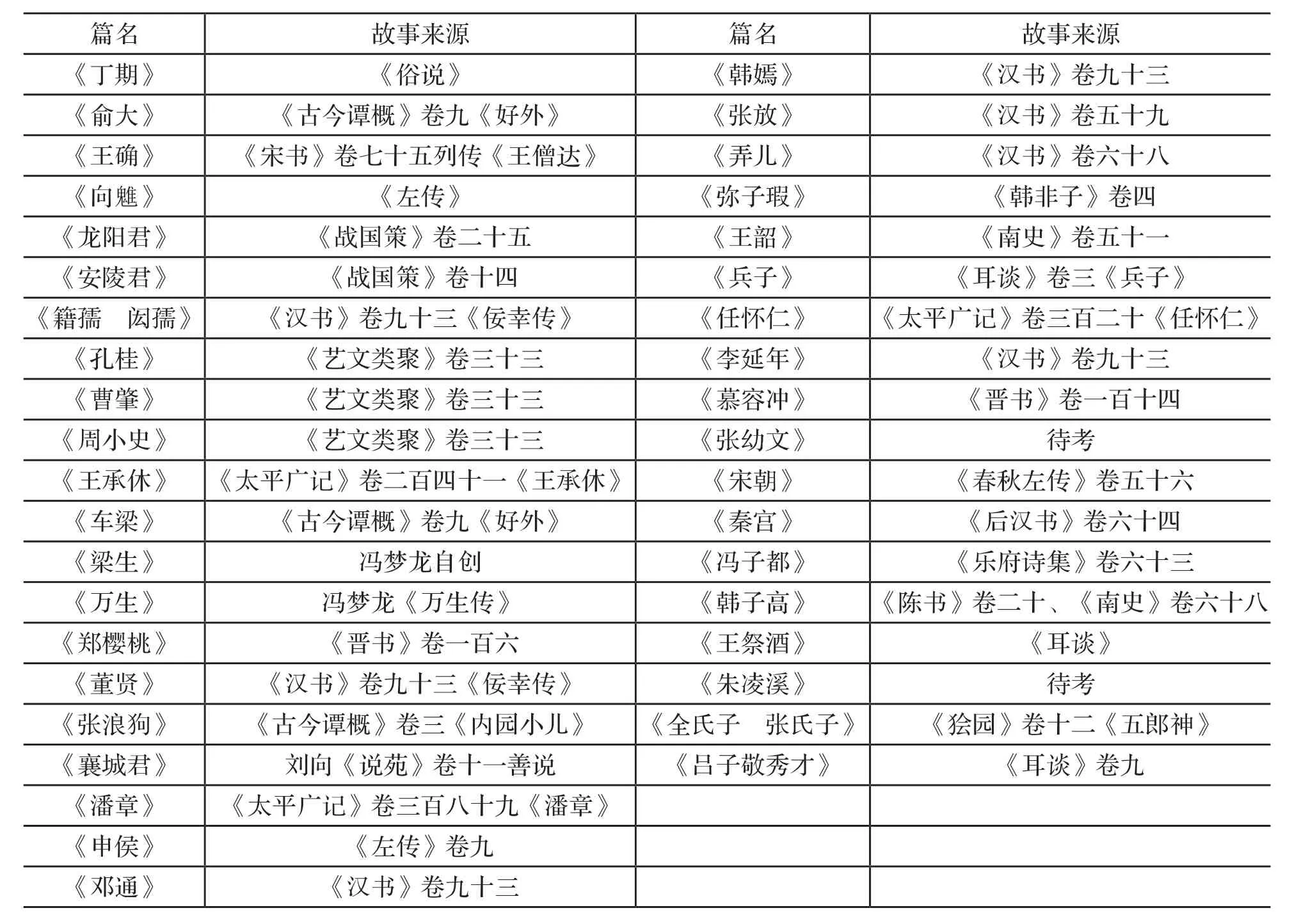

从书籍编纂的角度来看,《情史》以双层分类法进行了分类。此书的24卷为母类,《情外类》又分为“情贞、情私、情爱、情痴、情感、情化、情憾、薄悻、情仇、姐弟并宠不终、情报、情秽、情累、邪神、灵鬼”共15个子类。《情外类》的故事大多出自于史书,共18篇,例如《向魋》《龙阳君》《安陵君》出自于《战国策》;《籍孺 闳孺》《董贤》等7篇见于《汉书》。小部分出自于类书《艺文类聚》及小说集《太平广记》,前者有《丁期》《孔桂》《曹肇》《周小史》4篇,后者有《王承休》《潘章》《任怀仁》3篇。 另有《俞大夫》《车梁》《梁生》《万生》,前2篇的主要人物为冯梦龙的朋友,后2篇见于冯氏的其他著作中,故此4篇应为冯氏自创之作;《张幼文》和《朱凌溪》2则待考。其余8篇散见于《耳谈》《古今谭概》等其他小说作品、作者文集之中。题材的具体来源,见表1。

表1 《情史·情外类》题材来源参照表

根据主角的身份,可以将《情外类》的故事,分为以下几类。

(一)帝王与宠臣

这一类是中国古代男同性恋之间中最主要的形式。39篇故事共有《丁期》《向魋》《龙阳君》《安陵君》等22篇②这22篇是《丁期》《向魋》《龙阳君》《安陵君》《籍孺 闳孺》《孔桂》《曹肇》《周小史》《王承休》《郑樱桃》《董贤》《张浪狗》《申侯》《邓通》《韩嫣》《张放》《弄儿》《弥子瑕》《李延年》《慕容冲》《宋朝》《陈子高》。以下引用的《情史·情外类》的原文均出自岳麓书社2003年版的《情史》。都归于此类。

许多帝王都有宠幸的弄臣,这些宠臣必定有上乘的容貌,如曹肇“有殊色”(《曹肇》);宋朝“有美色”(《宋朝》);陈子高“容貌艳丽,纤妍洁白,如美妇人”(《陈子高》)。除了以容貌留得君心,宠臣的态度百依百顺、以笑逢迎,他们“以婉媚贵幸,与上同卧起”(《籍孺

闳孺》),“入则编席,出则陪乘”(《安陵君》),和帝王“寝止恒同”(《曹肇》)。这些弄臣的权力全部来源于帝王的宠爱。比如韩嫣跟随武帝狩猎,可以在天子车驾没有到达时,先乘副车出行(《韩嫣》);龙阳君担心色衰失宠而哭泣,魏王下“禁献美人之令”来安抚(《龙阳君》)。盛宠之时,他们有的权势熏天,如邓通“官至上大夫”,汉文帝还赐给他铜山,容许他自己铸钱币(《邓通》);陈文帝陈茜在将军时期写诗赠陈子高,若登及九五之位要册封他为皇后,给他名分(《陈子高》)。大多数宠臣以争宠为本,也有的更重视“臣”的职责,对帝王十分忠心,例如丁期:

丁期婉娈有容采,桓玄宠嬖之。朝贤论事,宾客聚集,恒在背后坐。食毕,便回盘与之。期虽被宠,而谨约不敢为非。玄临命之日,期乃以身捍刃③《情史》岳麓书社2003年版为“玄临命之日,斯乃以身捍刀”之“斯”为“期”之误。。(《丁期》)[1]519

可见桓温之子桓玄非常宠爱丁期。后来桓玄叛变晋国,兵败临死之时,而丁期用自己的身体替桓玄挡剑,可见其忠心。

(二)权贵与弄童

在古代中国社会,不仅许多帝王爱好男色,臣子、权贵常常也会豢养男宠。这些男宠多是容貌姝丽、年龄较小的弄童。《情外类》中有《俞大夫》《王确》《车梁》《梁生》《王韶》《秦宫》《冯子都》共7篇属于这一类。

与第一类相同,因为双方的身份差距,权贵一方为主动方,弄童一方为被动方。这些权贵的确有喜好男色的情感倾向,更重要的是,他们以豢养男宠彰显自己的地位和权势。男宠对于他们来说不是要平常“人”,更像是“物件”,可以随意玩弄、掠夺、丢弃甚至毁灭。比如御史车梁巡视部属州时,看上了抬轿的小童,便命令下属要过来以“易门子”(《车梁》);再如更加极端的做法:

王僧达为吴郡太守,族子确少美姿容。僧达与之私款甚昵。确叔父休,永嘉太守,当将确之郡。僧达欲逼留之。确知其意,避不往。僧达潜于所住后作大坑,欲诱确来别,杀埋之。从弟僧虔知其谋,禁诃乃止。(《王确》)[1]519

王确是王僧达本家的侄子,并且王确的叔父王休和王僧达两人的职务相当。然而在王确要随叔父离开时,王僧达并未顾及王确的身份,想要将他诱杀坑埋,可见男宠地位的低下。只有《王韶》稍有不同:王韶在年幼时,是庾信的娈童,后来承袭父亲的职位并升迁至郢州刺史。被动方王韶的地位远高于其他几篇中的男宠,所以再见庾信时才有底气“接信甚薄”“坐信别榻,有自矜色”。

(三)彼此身份相当

这一类包括臣属之交、同辈友人之交、兵卒市民之间。《万生》《襄成君》《潘章》《兵子》《张幼文》《王祭酒》《朱凌溪》共7篇属于此类。这一类比前2类的故事都要更加丰富曲折,情节更加多样化。由于恋爱双方的身份差距不大,彼此间的对话相对平等,情感关系更加明显。例如大夫庄辛对襄城君一见倾心,请求握住襄城君的手,襄城君感到被冒犯而不悦,庄辛就借鄂君和《越人歌》的故事来说服襄城君:

楚襄城君始封,衣翠衣,带玉钩,履编舄,立乎水上。大夫庄辛见而说曰:“愿把君手可乎?”襄城君作色不言。辛迁延进曰:“君不闻鄂君乎?乘青翰之舟,张翠盖,会钟鼓之音,越人拥楫而歌曰:‘今夕何夕兮,搴洲中流?今日何日兮,得与王子同舟!蒙羞被好兮,不訾诟耻。心几烦而不绝兮,得知王子。山有木兮木有枝。心悦君兮君不知。’于是鄂君举绣被而覆之。”襄城君乃奉手进辛。(《襄城君》)[1]525

这个故事比较有意思的是,身份较低的一方(庄辛)向身份较高的一方(襄城君)求爱,和中国古代一般男性同性恋中,主动方一般据高位有所不同。

(四)人与精怪鬼神

《任怀仁》《全氏子、张氏子》《吕子敬秀才》共3篇属于此类,有着浓重的神幻色彩。《任怀仁》中任怀仁被王祖杀害后变成灵鬼;《全氏子、张氏子》《吕子敬秀才》出现了邪神五通神,前者五通神诱淫了全氏子和张氏子;后者五通神在吕子敬所嬖的美男国秀死后,强夺国秀而去。

二、《情史·情外类》“外情”特点

“情外”一词的含义,并非“情之外”。“外”字与“内”相对应。《周易·家人》道:“女正位乎内,男正位乎外。”自古就有“女主内,男主外”的说法,古人把男女之间的性关系称为“内交”,或者“房内”,为进行区分,男性好男色则称为“外色”“外交”“外事”或“外癖”。“外情”与现代“同性恋”含义有共同之处。1869 年 homosexuality一词诞生于西方文献,翻译成中文即“同性恋”,“一般指一种性倾向,即排他地对同性保持持久的审美吸引、浪漫情感和性爱欲望”[2]。与“同性恋”这个概念相对应的还有“异性恋”“双性恋”等词汇。可见同性之间、特别是男性与男性之间的相互吸引古今中外普遍存在。当然,中国古代的“外情”与现代“男同性恋”的含义并不等同,当时人们对待“外情”的态度也与现代人相异。它具有如下几个特点:

(一)绝对存在的权力关系

一般来说,主动方和被动方的阶级差别显著,有时也表现在年龄差距上,被动方年龄十分小。例如《情外类》中提到俞大夫“好外癖”,他曾经上奏皇帝,想让童子来生孩子,甚至可以废弃妇女(《俞大夫》)。古希腊中有相似的情况,成年男子与未成年少年存在一种“师生”关系,除了发生性行为,成年人会对少年进行思想的梳理和精神的引导,这种关系在“学生”成年后自动终止。而中国古代的成年男子和幼童之间,往往因为阶级的差距,娈童几乎只是泄欲的工具。娈童无论是迫于强者的淫威被进行性剥削,还是为了获得钱与权进行性交易,实质都是性与权力的交融。

(二)明显的男性中心意识

在中国古代“外情”中,被动方往往带有明显的女性特征,实际上扮演着 “异性恋”中的女性角色,性别发生了“转换”。他们以阴柔为美,容貌、身姿无一不像女子。如张幼文“美如好女,弱不胜衣,而尤善修饰,经坐处,如荀令之留香也。”(《张幼文》)这些形容词已然是描绘女人的词汇。除了外貌如女,这些被动方多被赋予坚贞、忠诚、温驯等传统女性的品质。主动方可以三妻四妾,被动方必须身心如一。就主动方的角度来说,在生理层面上,许多主动方与男性发生性关系,是为了寻求更多的性刺激。在心理层面上,主动方以自己为中心,通过对“女性化”的同性的统治,获得优越感和成就感。

(三)没有“同性恋”与“异性恋”的截然区分

古代大多数男性同性恋是男女皆可的“双性恋”。这种现象在古代中国社会司空见惯,帝王和权贵往往拥有大量的女妻男妾,“外癖”对于他们来说无伤大雅,既不影响他们的仕途生涯,又不影响他们传宗接代。而被动方不仅扮演“女性”,还会吸引女子。比如冯子都在霍光死后,又得到了霍光之妻霍显的宠爱(《冯子都》);不端庄的妇人见到张幼文,也会发狂失志,千方百计希望与他交合(《张幼文》)。主动方更不必说,汉大将军梁冀和他的妻子孙寿争相宠幸秦宫(《秦宫》);苻坚同时宠幸慕容冲和他的姐姐清河公主,“姊弟专宠,宫人莫进”,有歌唱道:“一雌复一雄,双飞入紫宫。”(《慕容冲》)可见在中国古代没有“同性恋”与“异性恋”的矛盾。

三、冯梦龙的“外情观”

冯梦龙的思想复杂多变,糅合了儒、佛、道观念,在这些观念中最具表现力的是他的情学思想,这一思想又在《情史》一书的主旨中展现得淋漓尽致。下文将结合《情史》中冯梦龙的评点,阐述他的“外情观”。

在《情史》的序章《龙子犹序》中“情偈”一段,展现了“情”在冯梦龙心中的地位:“天地若无情,不生一切物。一切物无情,不能环相生。生生而不灭,由情不灭故”[1]1。说的是“情”的原存性、始在性以及永恒性。“情”就是生命之源,有“情”才可以有万物,天地万物都因为情而维持、存在。“四大皆幻设,惟情不虚假”[1]1,是说眼前的物态和现象都是虚幻的,只有“情”为真。“万物如散钱,一情为线索”,说明了“情”是牵连世间万物的线索。而“佛亦何慈悲,圣亦何仁义。倒却情种子,天地亦混沌”[1]1则从释、儒的角度赞扬“情”。

冯梦龙提出“情教观”,但他不认为情和教化是对立的,而是以“情”来替代十分乏味无趣的说教,肯定人追求自由之天性,强调“情”的教化作用,以达到“曲终之奏,要归于正”的目的。可以说,他为情正名,“情”是他的旗帜。反映在《情史》一书上,就是希望将无情化为有情,将私情化为公情。“我欲立情教,教诲诸众生”[1]1两句正是他的思想基础。

冯梦龙是“异性恋”,但是并不排斥同性之情。他说:“饮食男女,人之大欲。……世固有癖好若此者,情岂独在内哉?”[1]533他对男女之情作出了肯定,并在这基础上延伸至男男之情。《情外类》同样可以印证他的“情教观”,也就是冯梦龙的“外情观”。他认为“外情”的存在有其合理性,“真情”都值得歌颂,嘲讽负心负情与有欲无情的现象,强调对纵情与滥情的克制。

(一)肯定男男之间的真情

例如潘章和王仲先的爱情,可以作为理想式爱情的典范。

潘章少有美容仪,时人竞慕之。楚国王仲先闻其名,来求其友,因愿同学。一见相爱,情若夫妇,便同衾枕,交好无已。后同死而家人哀之,因合葬于罗浮山。冢上忽生一树,柯条枝叶,无不相抱。时人异之,号为共枕树。(《潘章》)[1]525-526

两人一见相爱,始终如一,最后白头偕老,他们的家人也因为他们的去世而悲伤,将他们合葬于罗浮山。他们的冢上生出了共枕树,这是更高层次——自然的认可。再如《万生》中,万生初见郑生就十分喜爱,两人分别一年多再见时,郑生已经“风霜盈面”,不如从前,万生更加怜惜他,照顾他。郑生恢复容颜后,铭感五内,不理他人调笑,一心都在万生身上。后来两家人亲如一家,真心不改。冯梦龙评道:“天下之久于情,有如万、郑二生者乎?……乌呼,情!且夫颜如桃李,亦安能久而不萎者哉?……吁!情痴若此,虽有美百倍,吾知万生亦不与易矣。”[1]522-523被动方往往是因为容颜美好,才会获得主动方的青睐,在这则故事中,冯梦龙剔除了这个重要因子,让郑生在容颜已改时和万生再次相遇,而万生依旧爱郑生如初。

(二)戏谑、讽刺有欲无情和负心行径

例如宋景公宠信向魋,为讨得向魋欢心,他将公子佗的白马牵来,把马尾、马鬣涂成朱红色后给向魋。向魋害怕公子佗而试图逃跑,宋景公知道后竟然关上门后哭起来,眼睛都肿了(《向魋》)。一位君主作出这种女儿姿态,给人软弱可欺之感。还有《张幼文》一则,张幼文和张千仞感情甜蜜,可好景不长,张幼文身患血症。垂危之际,张千仞向张幼文保证自己终身不娶,如果违反誓言便和幼文同样死法。然而张千仞并未遵守自己的诺言。半年后,张千仞果真患病,最后死去。这一则故事被冯梦龙归于“情报”的子类中,以因果报应式的结局表达对张千仞背叛的不满。

(三)批判滥情现象,鄙弃昏聩之主和奸佞之臣

例如唐僖宗的宠儿张浪狗求得了一匹马,唐僖宗独自去围观这匹没有被驯服的马时,被马蹄踏中,昏倒过去。可笑的是,张浪狗竟然用自己的尿把唐僖宗灌醒了(《张浪狗》)。冯梦龙后文补充了他在《古今谭概》中的评价,说“唐僖宗之痴害己”,“全然不似皇帝矣”[1]525。并未把这样荒唐可笑的唐僖宗当作真正的君主,语气不屑。再如《冯子都》中,冯氏引用道:“堂中无俊仆,必是好人家。信然”[1]531,足以表现出他对冯子都这样的奸臣的厌恶。

《情外类》整卷的命名有一定的规律。明代之前的作品,作者都以被动方的名字来作为故事之标题;而同时代的故事,冯氏基本以主动方的名字为题。或许是因为古人已逝,无论是不是被他讥讽的被动方,也不需要顾及其意愿;而同时代的主动方,更是将“外癖”作为一种可以被宣扬的“时尚”。从这里也可以一窥冯梦龙复杂的“外情观”。