大学生评教结果的差异性分析及对策探究

范亚男,梅松竹

(淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北235000)

学生评教是指学校组织学生对教师的教学态度、教学内容、教学方法和教学效果进行评价,客观分析评价结果向教师进行反馈,以求进一步提高教学质量的过程。[1]从20世纪80年代开始,学生评教不断发展,目前已成为高校教学质量评价最主要的手段。

学生评教的结果除了与教学因素有关之外,还受一些非教学因素的影响,如教师背景、学生背景和课程背景因素,这些因素或多或少影响着评教的结果。因此,有必要对影响学生评教结果的因素进行梳理,进一步优化学生评教,起到以评促教的效果。

一、研究设计

(一)研究对象

以淮北师范大学教育学院2018—2019 学年第二学期学生评教结果为研究对象。学院本学期共开课141 门,被评价的教师203 人次。参与评教的学生人数为983人,参评比率98.20%。

(二)研究工具

以教务处本科生评教数据为原始数据,收集和整理与参评相关的教师、学生、课程等背景信息,使用统计软件SPSS24.0对数据进行分析。

(三)研究过程

本次学生评教在学期的第14周进行,学生可以登录学院网站教务管理系统,点击“教学质量评价”模块,输入自己的学号进行评教。选择对应的课程和任课教师,然后根据自己对该教师的印象,针对不同的指标选择分数,分值从0分到10分。对所有指标选项进行逐一选择后学生可提交所有信息,系统自动保存该评价信息。教务处根据学生评价的分数进行计算,得出教师的最终分数,划分优秀(95—100 分)、良好(85—94 分)、合格(60—84 分)、不及格(0—59分)四个等级,最后对教师反馈。

二、研究结果

在学院所有教师的评分中,最高分为93.14,最低分为84.40。90分以上教师为176人次,占所有教师的86.70%。本研究所提及的样本数均指相应被评价的教师的数量。

(一)学生背景因素的差异性分析

学生背景因素主要分为学生年级和班级规模。由于大四学生本学期实习没有课,因此学生年级分为一、二、三年级,样本数为对应年级被评价教师的数量。班级规模是指上课时学生的人数。

表1 学生背景因素评教结果方差分析

如表1所示,在对学生年级的分析中,三个年级学生评教的分数分别为91.76、91.38、90.90,呈现出随着年级变大分数变小的趋势。F=5.773,P=0.004<0.01,表明不同年级学生评教的结果有显著差异。不同班级规模学生评教结果也不同,表现为“60 人以下”>“80人以上”>“61—70人”>“71—80人”。F=8.203,P<0.01,因此不同班级规模的学生评教结果有显著差异。

(二)教师背景因素的差异性分析

教师背景因素主要分为教师的性别、年龄、职称和学历四个方面。

如表2,对教师性别做独立样本t 检验,女教师的评教分数为91.49,大于男教师的分数90.94,t=-2.656,P=0.001<0.01,说明男教师和女教师的学生评教结果有显著性差异。

表2 不同性别教师评教结果独立样本t检验

如表3,对教师年龄、职称、学历进行分析。教师年龄分为4 个阶段,其分数大小为“41—50 岁”>“50 岁以上”>“31—40 岁”>“30 岁以下”。F=4.667,P=0.004<0.01,说明不同年龄教师的学生评教结果有显著差异。对不同职称的教师评教结果进行分析,其分数大小为“教授”>“讲师”>“副教授”>“助教”,F=3.850,P=0.010<0.05,因此不同职称的教师之间学生评教结果有显著差异。教师的学历分为三个等级,评教分数表现为“博士”>“硕士”>“学士”,F=1.350,P=0.262>0.05,因此不同学历的教师之间学生评教结果没有显著差异。

表3 教师背景因素评教结果方差分析

(三)课程背景因素的差异性分析

课程背景因素主要分为课程性质和课时两个方面。

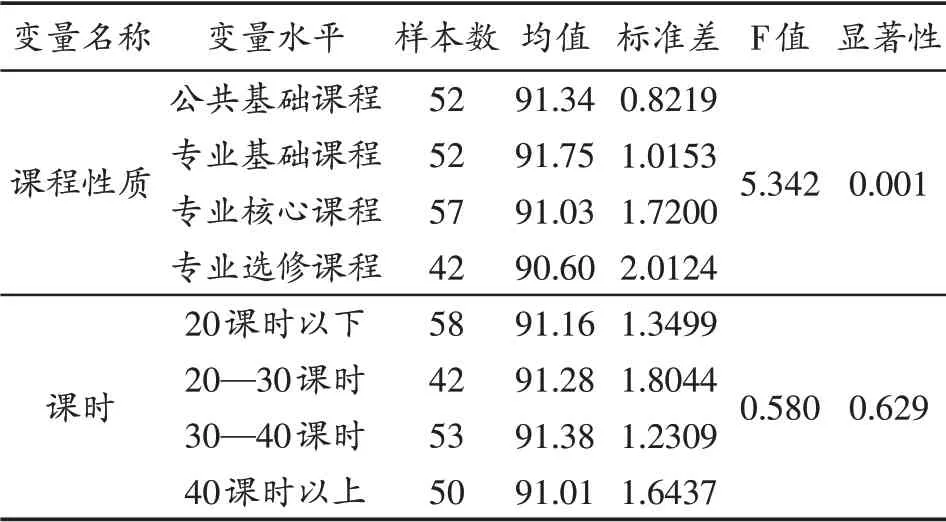

表4 课程背景因素评教结果方差分析

如表4所示,对课程性质和课时进行分析。几种课程类型的分数大小为“专业基础课程”>“公共基础课程”>“专业核心课程”>“专业选修课程”,F=5.342,P=0.001<0.01,因此不同性质课程的学生评教结果之间有显著差异。每个课时阶段的分数分别为91.16、91.28、91.38、91.01,F=0.580,P=0.629>0.05,所以不同课时的学生评教结果之间没有显著差异。

三、讨论与分析

(一)学生背景因素分析

1.年级因素

不同年级的学生对教师的评价结果有很大差异,学生年级越高对教师的评价越低。

原因分析:大一的学生对教师存在高中时候的刻板印象,公共基础课教师相对轻松的教学方式容易得到学生的喜爱,另外第一次评教学生对指标体系不熟悉,也不敢对教师进行真实评价,对教师的评价结果相对较高。大二专业课开始,课程难度加大,并且随着年级的增长,学生的认知能力提高。大三学生对学院的教师和自己的专业有了更深刻的了解,并且经过前四个学期,学生也发现学校对评教结果没有很重视,评教时具有随意性,对专业和教师的不满也会通过评教表现出来,因此分数变低。

2.班级规模因素

当班级人数在80人以下时,学生的评价结果会随着课堂人数的增多降低,但当人数到达一定数量时,学生的评价结果又会出现上升的趋势。

原因分析:小班教学时学生人数少,教师和学生沟通的机会多,教师能顾及到更多学生的需要,学生对教师的满意度也较高。随着班级规模的增大,师生交流的机会越来越少,教师通常会采用满堂灌的方式,学生对课堂的积极性变低,因此学生评价的分数也变低。而当班级规模到达一定数量时,大班授课学院会安排教学素质较高的老师,提供更好的多媒体资源,呈现出的教学内容更能让学生满意,因此学生对教师的评价会出现上升的趋势。[2]

(二)教师背景因素分析

1.教师性别因素

女教师的评教结果显著高于男教师的评教结果

原因分析:首先,由于教育学院的招生特点,学生中女生的人数多于男生的人数,女教师对女学生来说更亲切也更容易交流;其次,学生在评教中更注重教师的态度或者是否主动关心学生,女教师相对于男教师来讲更认真,对学生也更为细心和关爱;另外,在教育学院,男教师教授的课程多为高深的理论性课程,如高数、统计学等,对学生来讲难度较大,学习吃力,因此女教师的分数明显高于男教师。

2.教师职称因素

教师的职称对评教结果的影响也很显著,教授的分数最高,助教的分数最低,而讲师的分数高于副教授的分数。

原因分析:教授的学识宽广,能给学生带来更多的启发,学生容易产生敬佩心理,认为职称高的教师更优秀,并且教授一般都教龄较长,教学经验丰富,因此容易得到学生较高的评价。而助教一般都是刚来学校的教师,职称较低,对所在学科领域了解不深,经验不足,因此教学的满意度低。受评职称的影响,讲师评副教授注重的是各方面的能力,因此讲师注重自身综合素质的提升,包括教学。而副教授评教授时更注重的是科研水平,因此教师把更多精力放到科研上,对教学的关注会少一些,教学积极性变低,所以学生的评价相对较低。

3.教师年龄因素

41—50岁的教师结果最好,之后是51岁以上的教师,30岁以下的教师结果最低。

原因分析:41—50 岁的教师从业时间较长,对所教知识和学生特点掌握教为丰富,对所教领域研究较深入,因此学生满意度较高。51岁以上教师教学经验也丰富,但年龄较大,对前沿话题不太了解,并且比较严厉和刻板,与学生之间共同话题较少。而30 岁以下的教师从业年限很短,教学经验缺少,对所教学科不够了解,并且此年龄段的教师大多为刚毕业从事教育行业的年轻人,有很多方面的压力,很难专注于教学提升,因此学生评价较低。

(三)课程背景因素

从结果来看,基础课程的评教结果高于核心课程,必修课程的结果高于选修课程。

原因分析:首先,从基础课程和核心课程方面来看,基础课程的教学内容相较于核心课程来说更浅显易懂,学生容易得到成就感,而核心课程理论性较强且晦涩难懂,因此学生的评价较低;其次,从必修和选修课方面来说,师生对必修课程的重视程度高于选修课程,付出的精力也更多,而选修课是专业的非主干课程,重视程度低,并且是学生自己选的课程,对教师的期望很大,一旦教师不能满足要求,很容易得到学生的低评价。[3]

四、对 策

(一)加强宣传和引导,端正师生评教态度

1.端正师生评教态度

学生方面,学校要正确引导,让他们了解到评教是权利也是义务,评教的最终受益者还是学生,要对评教产生责任意识,在评教时积极配合,“思想上充分重视”[4],客观反映教师的教学质量。教师方面,学校要引导教师以积极的心态看待评教工作和评教结果,把学生评教看作是促进自身教学水平的重要方式,对于学生认为的教学中的不足应该认真分析和思考,积极改进。

2.提高师生对评教的认识

学生方面,学校要扩大评教的宣传力度,从大一开始就加强学生对评教的认识,以报栏、广播、学校官网、微信公众号等方式,让学生了解为什么要评教以及如何评教,分析每个指标,做出正确选择。[5]教师方面,要让其意识到学生评教最主要的目的是提高教学质量,帮助教师分析评教结果的具体含义,如何对待学生评教的结果,把问题变成动力。

(二)分析不同因素的影响,构建以学生为中心的评教体系

1.评价主体要合理

由于学生年级、班级规模的影响,评教学生的人数、年级、背景经验等要相对统一。评教的对象是教师,而教师背景因素对评教结果有很大影响,因此评教结果应该在年龄、职称、专业相近的教师之间进行比较。另外,评价制度要多元。学生评教存在局限性,在学生评教的同时也应该重视同行评价和督导评价的作用,将同行和督导的意见作为补充。

2.评价内容要科学

首先,评教指标的数量和文字要合适。设计评教指标体系时,要充分考虑学生,题目的数量不能太少也不宜过多,文字的叙述要浅显易懂,不要加入太多专业的词汇,给学生增加负担。其次,形成多元化和有针对性的评价指标。改正全校共用一个评教指标体系的行为,可以在专家、领导、教师和学生的共同参与下设计学生评教指标体系库,允许不同院系根据其学科专业特点选用指标,设计有针对性的评教标准。除此之外,为了减少课程因素的影响,也可以让学生对教师和课程分别进行评价,在衡量教师的教学时同时考虑这两个评价分。[6]

3.评价方式要适宜

首先,规范学生评教行为。学校要采取措施来规范学生行为,如可以设置在打开评教页面多久之后才可以交卷,或者可以提前规定好三个以上连续题目的选项不能相同等,避免学生随意性;其次,评教时间持续。学生评教的时间可以形成课程开始前、进行中、结束后三个时间点的评教系统,帮助教师了解不同时间学生的意见;另外,评教平台多元化。学校可以借助新媒体的作用,如微信公众号或者开发一个新的APP,方便学生随时进入评教入口发表意见。

(三)科学处理评教结果,及时反馈

1.科学处理评教结果

学生评教结果受各方面因素的影响,因此应该对评教结果做科学化处理,比如可以做标准分,它可以反映被评价者的实际水平,消除非教学因素的影响。[7]评教结果不能只是一个分数,要挖掘评教结果的具体内涵,仔细分析原因,这样教师才能根据评教结果改进教学。另外,要多关注意见栏的填写,学生的评语最能体现教师教学存在的问题。

2.及时反馈评教结果

评教结束后,学校应该及时向教师和学生进行评教的反馈,尽可能让师生了解到评教结果。除此之外,要进行跟踪调查,要求教师要根据学生评教的结果认真分析和总结,提出改善的方法,不能让评教行为形式化。学校要淡化学生评教结果与教师奖惩性考核的关系,如职位晋升、评奖评优等,少注重结果而多注重教师在评教过程中教学行为的改进。