“一带一路”背景下中国边疆形象构建的历史基础与文化战略意义

秦永红 付乐

[摘要]自古以来,“边疆”作为中国对外交流的关口,具有不可取代的战略意义。古时,在“一点四方”统治观念下,“边疆”具有区别于王朝国家核心区的文化地理内涵,通过“边疆”走向欧洲、非洲的丝绸、瓷器、茶叶开启了西方人对东方国度乌托邦式的想象。近代,随着王朝国家的衰落和西方启蒙运动自我批判的觉醒,“边疆”又成为“东方地狱”中一抹神秘的色彩,一块未经发掘的处女地。20世纪90年代,自中国将“和平崛起“作为对外交流的叙述话语以来,“边疆”又被西方冠以落后、分裂、暴力的形象,意图通过充满意识形态的“人权”倡导和模糊的民族国家概念来肢解中华民族。中国边疆何以在不同的历史时期具有“性格迥异”的面孔?新时期,“一带一路”倡议的提出为边疆形象的塑造和传播提供了更加丰富的场域和资本。而边疆形象的合理建构也对“一带一路”倡议的整体布局、中国国际话语权的提升、中国形象的正确定位、与邻国的政治经济交往以及边疆地区自身的发展稳定具有重要的战略意义。

[关键词]一带一路;边疆形象;去污名化

中图分类号:C954文献标识码:A文章编号:1674-9391(2020)01-0013-08

基金项目:本文為2016年教育部社科重点研究基地重大项目“南亚国家政治法律环境与‘一带一路建设研究”(16JJDGW014)和2017年国家社科基金重大项目“环孟加拉湾沿岸国家安全格局对我实施‘一带一路战略的影响研究”(17ZDA045)的中期成果。四川大学区域历史与边疆学学科群。

作者简介:秦永红,四川大学公共管理学院副教授,研究方向:国际关系;付乐,四川省社会科学院2017级硕士研究生。四川 成都 610064一、边疆形象研究价值及文献综述

“边疆”是国家疆域的边缘性部分,在长期的历史发展过程中,形成了独特的文化政治内涵。当下,边疆治理作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,在发挥其地缘优势、战略优势、文化优势、资源优势等方面具有不可取代的意义。“边疆形象”研究的出现正是在边疆治理的总体纲领下,对国家形象的补充丰富,对和谐社会的有力阐述,对中国和平崛起的真实证明。

事实上,20世纪60年代,西方学者便开始了“形象”的研究,现代营销学集大成者飞利浦·科特勒认为,“形象指人们所持有的关于某一对象的信念、观念和印象。”[1]值得注意的是,人们的信念、观念、印象等主观感知与具有客观属性的对象有时并不一致,这就生发了边疆形象研究的基本准则——形象的二重性,即边疆形象兼有主观性和客观性。中国的边疆形象对于不同地区、国家的主体所带来的感受是不同的,其差异取决个体的价值观、意识形态、个人经历、受教育水平等多种可变因素。

在过去,正是由于这些因素的存在以及中国国际话语权较弱等政治历史原因,“边疆形象”成为被他者主观化了的意识形态产物,丧失了自我言说的权力。尤其是在当下国际体系中,“边疆形象”的他者塑造更成为西方世界肢解中国的软武器。因此,构建一个真实多元、和平发展的“边疆形象”对于我国的边疆治理和国际软实力提升都具有重要的意义。鉴于此,梳理西方世界对边疆形象阐释的历史将为我们理清他者眼中的边疆形象提供材料,更为我们在新时期构建中国的边疆形象提供经验。

首先,西方学者对中国边疆史地的研究主导了边疆形象的认知流变。如19世纪瓦伦·B· 华尔纳提出的“云南神话”[2],欧洲上流社会曾一度认为云南是“神话般的聚宝地”,随之而来的是19世纪中叶至19世纪末英法两国出版了一系列关于中国边疆特别是云南地区的考察报告、研究著作等,这使得以边疆为代表的东方乌托邦形象成为西方人对中国“初体验”。20世纪初期,西方的中国边疆研究开始进入意识形态主导期,受弗雷德里克·杰克逊·特纳“边疆假说”的影响,美国边疆学派开始了对本土“边疆精神”的挖掘和对中国边疆政治地位的重新评估。如拉铁摩尔“蓄水池”理论认为边疆为中国社会的发展提供安全保障,突出了边疆作为国家安全重要部分的政治形象。20世纪80年代以后,西方的中国边疆研究发生了大转变,在突破特纳“冲击—反应”模式后形成了较为科学、全面的边疆研究体系。如李中清(James Lee)《中国西南的移民遗产:1250-1850》[3]、《中国西南的粮食供给与人口增长:1250-1850》[4]等文章中提到明清时期西南边疆地区如何从经济欠发达地区转变为主要经济区,突出了边疆自立更生的经济形象。又如纪若诚(C·PattersonGiersch)《亚洲边地:清代中国云南边疆的变迁》[5]探讨了边疆在中国—东南亚跨境关系中的战略地位,突出了边疆连接中外的战略形象。再如著名人类学家缪格勒(Erik Muggler)《舞迷:传统民族节日里的文化和地方政治》[6]从舞蹈活动、节庆传统等角度深入研究,突破了传统西方汉学范式,突出了边疆地区的文化形象。

其次,西方学者对形象学的跨学科研究丰富了“形象边疆”的重要价值。形象学最初作为比较文学的研究领域受到法、德等国的重视,异国形象常常成为文学作品中表现的主题,在巴柔看来“异国形象是社会集体想象物的一种特殊表现形态:对他者的描述”[7]作为文学想象物而存在的“边疆形象”具有了故事性特征。在心理学领域,“形象”就是人通过五感器官在大脑中形成的关于事物的形象,边疆形象就是主体在观看边疆景色、了解边疆风俗、体验边疆生活中构建的知觉印象。在传播学领域,形象是“信息传递过程的产物。信息通过一定的媒介传输到受众的大脑,受众通过已有的认知对接收到的信息进行加工,形成‘像,并通过一定的方式‘输出,最后形成形象。”[8]依此推导,边疆形象是受众通过传媒工具接受到信号后的输出。在信息化的今天,信息选择的不同直接影响公众对边疆的判断。

最后,西方主流媒体对涉边问题的报道凸显“边疆形象”塑造的紧迫性。大众传播的发展扩大了媒介的话语力量,成为影响国家软实力塑造的关键因素。所谓大众传媒是“专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。”[9]近些年,以英美为主导的西方国家主流媒体对中国西藏、新疆等边疆地区表示出极大关注。以纽约时报为例:

从图表中可以看出,在2008年《纽约时报》涉藏报道达到高潮,这是由于“3·14打砸抢烧事件”成为西方媒体抨击中国人权问题、宗教问题的舆论风口。据统计,在主流媒体的报道主题中,“西藏突发事件”名列首位,边疆成为意识形态争夺中被任意涂抹的舆论形象。因此,当下对于边疆形象的塑造比历史上任何一个时期都更加紧迫,这对于中国争取国际话语权,构建人类命运共同体具有十分重要的意义。

在我国,学术界对于边疆形象的研究方兴未艾。现阶段,专家学者倾向于对国家形象的整体把控,边疆形象还是一片有待开垦的学术洼地。值得注意的是,国家形象的研究为边疆形象的挖掘提供了丰富的理论视野和前期经验。这包括(1)提供边疆形象研究的切入口。如吴飞、陈艳《中国国家形象研究述评》[11]提到中国国家形象研究可以从中国形象的历史流变、西方当代影视媒体、话语权构建等方面展开,启发学者从历史的纵向性与国别的横向性角度展开对边疆形象的梳理比较。(2)提供边疆形象传播的途径。如刘继南《当前国家形象建构的主要问题及对策》[12]提到国家形象塑造要注重对外传播方式,讲究对外传播策略,启发学者从实践角度增强边疆形象塑造的可行性研究。另外,有部分学者开始关注到“边疆失语症”问题,认识到边疆理论与边疆话语陷入一种言说的悖论之中。如朱碧波《论我国边疆理论的言说困境与创制逻辑》中指出:“不承认西方边疆话语,则中国无法与国际主流边疆话语进行对接与勾连;承认西方两极对抗下产生的带有浓厚帝国思维和霸权色彩的软边疆话语体系,又无法解读中国包容和合的国家理念。”[13]边疆话语权与边疆形象是在国家综合实力统一下相互运动、相互影响的一对“孪生子”。话语权为形象的塑造提供力量支持,形象的塑造为话语权的获得提供重要砝码。

综合来看,当下边疆形象的研究具有史料丰富、方法多样、视角多元、渠道畅通的优势,但也应清醒地看到,在面对国际局势日益复杂的今天,我们对于边疆形象的梳理、塑造还远远不足。还存在边疆形象的历史线索挖掘不够、边疆形象的现实意义探讨不深、边疆形象与国家形象关系研究不透等重要问题。因此,笔者试图从以下三方面对边疆形象进行研究。

二、边疆形象的历史与现实

在历史上,对于王朝国家而言,边疆是作为“中原”的对立面而存在的,边疆承担着拱卫中心区安全的重要地缘意义,“边疆形象”只存在于文学艺术作品中;对于西方世界而言,边疆的国家属性并不突出,其丰富的自然资源和军事战略意义更值得关注,“边疆形象”多存在于史料与地缘研究之中。中华人民共和国的成立让边疆成为民族国家体系的重要组成部分。新时期,在构建国家形象、提升国际竞争力的时代背景下,“边疆形象”逐渐露出水面,成为影响中国外交和国民认同感的催化剂。

(一)缺失与错位:王朝国家时期的边疆形象

王朝国家时期的边疆形象是指居住在边缘性地区的少数民族在与中原汉民族交往过程中,基于本民族生产方式、生活方式、文化心理、社会制度等因素而形成的自我身份认同。

首先,生产方式异质性决定了中国古代边疆形象的缺失。在农业文明背景下,中原作为以水稻种植为主要生产方式的农作区,比起经常陷入饥荒和战争的边疆地区,拥有不可比拟的自然条件和地域优势,因此成为了全国人口的聚集区和话语权的实际操控者。这就导致了依靠游猎、畜牧、渔业等较为落后生产方式的边疆地区被排除在主流话语体系之外,在塑造自我形象上常常陷入失语症状态。例如,北宋郭茂倩所著《乐府诗集》中描写边疆少数民族地区的北朝乐府民歌并不在多数,真正流传下来的鲜卑族和其他少数民族民歌少之又少。究其根本,书写文化并不发达的边疆地区以口传文学作为主要记叙方式,在言说自我时常常受到纸质媒介和地域空间的限制,即使运用中原地区的诗词格律来塑造自我形象,也由于迥异的生产方式或者民族心理而不能被主流文化所接受,陷入尴尬的表达困境。

另外,王朝国家边疆治理政策是影响边疆形象错位的直接因素。“疆域广阔且不同区域间存在显著差异的国家,往往从国家治理的角度,将国家疆域的边缘性部分界定为边疆,并采取特殊的方式加以治理”[14]中国最早的边疆观形成于秦汉时期,事实上,早在先秦时期中国就已经形成了以王畿为中心,不断向外扩散的“中心-边缘”观念,后代王朝在坚持“守中治边”的总体思想下,继承了“一点四方”和“九服”的国家边疆治理策略,创造性地提出羁縻制度、土司制度、屯垦移民等治理方略。中央集权对边缘区域进行有效治理的实质是为了拱卫核心区的安全,这使得边疆形象更多的被赋予了政治安全意义,以“华夷之别”作为边疆文化的全部内涵,其結果是确立了汉文化至高无上的统治地位,导致了异族边疆形象的错位。“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”[15]人们常常通过贬低他者来追求自我的主体性价值,无论是“春风不度玉门关”还是“轮台九月风怒吼”,王朝国家时期的边疆形象是在国家与民族尚未统一在主权框架的情况下,由统治者基于管理疆域和文化统一的需要而建构的产物,因此边疆常常成为地贫民穷、野蛮愚昧的代名词。

但值得一提的是,中国政治文化中向来追求“抚之以仁义,示之以威信”“顺者以德服,逆者以兵临”的边疆治理观,传统和历史造就了中国边疆人民追求“睦邻友好”“和平发展”的心理倾向。这是中国千百年来民族文化融合的积极结果,更是新时期一带一路倡议下中国边疆形象塑造的历史根基。

(二)意识形态污名化:西方镜像中的中国边疆形象

新中国的成立标志着民族国家构建的基本完成,作为统一多民族国家视阈下的边疆地区结束了王朝时期的统治状态,逐步建立了民族区域自治制度,实现了民族与国家的统一,地方与中央关系的确立。但是,有部分西方国家以“民族国家就是单一民族国家”为托词,企图为分裂中华民族提供合法性依据。事实上,在传统“夷夏观”崩溃和西方列强入侵的时代背景下,“中华民族”这一概念的创建和演变从一开始就被赋予了救亡图存,构建民族共同体的内涵特征。“梁启超提出了中华民族的概念来联合整个民族群体,增强对整个民族共同体的认同感,以期谋求政治上的统一”[16]西方国家之所以有这样完全错误的认识,是基于其自身的意识形态需要和文化偏见所造成的。精神分析学家拉康的“镜像理论”指出,自我的确立离不开自身的建构,同时也受制于自我的对应物,即镜子中的自我影像,而这影像便构建了边疆的“他者”形象。“他者不仅指其他的人,而且也指仿佛由主体角度体现到的语言秩序。语言秩序既创造了贯通个人的文化,又创造了主体的无意识”[17]对于边疆形象的“他者”定位是伴随着西方对于中国边疆历史文化研究而不断变化的。根据法国晚清史专家巴斯蒂概括,19、20世纪欧洲中国史研究主题之一便是中亚部落和中原文明的边缘地带,十九世纪工业革命的发展为探索东方国度提供了技术工具和经济支持,随着“中国热”现象的冷却和主体意识的不断觉醒,西方国家进入了中国文化的摒弃期,而此时“边疆”被赋予了中原汉文化和欧洲文化关照下的双“他者”身份,也因其独特的地理位置,反而被西方汉学研究置于重要的地位,成为西方国家反观自身历史的镜像工具和探索中国内陆的地缘政治桥梁。相比于西方世界的文明程度,边疆形象被冠以野蛮的符号特征,事实上,此一时期中国边疆野蛮形象的被建构,最根本原因还是西方国家的战略布局需要。欧文·拉铁摩尔《中国的亚洲内陆边疆》中提到“中国这块广袤的土地,包括满洲里、蒙古、新疆和西藏,是世界上最不为所知的边疆之一。”[18]我们可以看到,在美国汉学家眼里边疆是作为“世界的边疆”存在的,而非仅仅是中国疆域的一部分,没有携带主权内涵的“边疆形象”具有满足西方利益需要的政治内涵。“中国历史上出现过的‘华夷共治的政治局面使他们更有理由更有动力探索近代世界新形势下的‘亚洲腹地,实现‘中西共治的可能性和可行性。”[19]因此,在中国王朝国家末期和民族国家构建初期探索阶段,中国边疆成为西方国家互相争夺政治利益和宣扬意识形态的权力场域,边疆形象也成为随意涂抹的政治工具。虽然西方汉学家的边疆研究对丰富中国边疆历史文化有着重要的史学意义,但也要认识到他们所宣扬的边疆形象是造成当下西方国家和人民对中国崛起产生质疑与曲解的始作俑者。新时期,一带一路倡议下边疆形象的塑造必须要在结合历史条件的基础上去污名化,才能真正在国际舞台上赢得话语主动权。

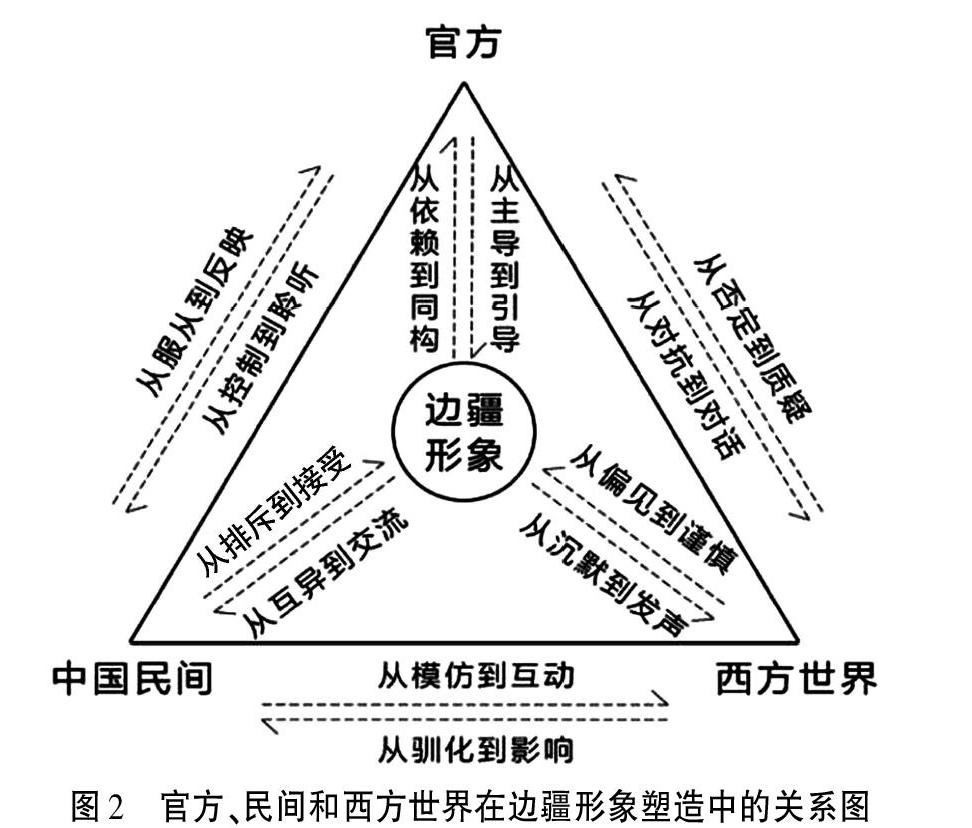

最后,“中国梦”的大力彰显为边疆形象创造了强大的舆论场域,作为其传播的途径与保障。“舆论场”是指舆论产生、形成、传播的场所与环境。“所谓舆论场,正是指包括若干相互刺激的因素,使许多人形成共同意见的时空环境。”[26]“中国梦”的提出与接受是影响边疆形象传播的外部环境,中国梦不是“帝国梦”,而是与人类命运共同体的完美融合,其理念的彰显让西方世界真实地认识了一个谋求共同发展的民族,这也为边疆形象的传播创造了有利的国际舆论场。“舆论主体”的相互作用是影响边疆形象传播的内部因素。构成边疆形象传播的主要舆论体包括:官方、民间和西方世界。在论及中国形象塑造方面,有学者认为“中国形象的自我塑造不能完全陷入民族性论述之中,它不得不寻找一定程度上能接纳占据显著地位的西方话语的可能性,并整合内部暂时处于边缘位置的民间话语,以此形成中国形象的主体性。”[27]与中国形象的塑造相同,边疆形象塑造同样是三者相互作用的结果。(见图2)

通过关系图可以清晰地看出舆论主体与边疆形象建构关系的演变,事实上,在网络媒体蓬勃发展的今天,民间话语往往成为构建边境形象的主力军。这主要得力于网络舆论场的作用,它突破了时空场域和传统媒介的局限性,为边疆形象的传播注入了新的血液。通过图片、音频、视频的制作,新闻的及时报道,网络让世界得以在第一时间认识到一个真实、多样的边疆。例如,《舌尖上的中国》在海外大受好评,其中走进东北雪乡、内蒙边疆的几期节目更是让世界重新认识了物产丰富,民风淳朴的边疆。但也应看到,由于网络是众多主体争夺话语权的重要场域,很多时候它也成为边疆形象危机的爆发口。正如有些学者认为“政治场、经济场、文化场在‘社会场的范围内属于‘元场,这些‘元场对不同的网络舆论传播行为具有不同的影响。”[28]因此,边疆形象塑造在内容方面,应确立人类命运共同体与社会主义核心价值观的统一;故事丰富性与形式多样性的统一;排除污名化与展现多元化的统一。在传播方面,应坚持官方倡议与民间互动的统一,传统媒介与新兴媒介的统一,民族化与本土性的统一。只有这样,边疆形象才能以更加丰富的姿态在民族-中国-世界的多维交互场域中实现主体性价值。

四、和平与发展:边疆形象构建的文化战略意义

文化战略是指国家基于国际文化竞争背景和国内文化发展实力,为争夺话语权,实现国内文化大发展大繁荣而提出的,具有全局性、前景性、决定性的策略指南。其根本的目的在于维护国家主权和实现社会发展。新时期,边疆形象的构建也具有重要的文化战略意义。

首先,“和平的边疆”展现了国家政治意识的高度统一。边疆形象的构建服务于国家政治意识的战略需要,是构建民族统一体的重要途径。从边疆形象到国家形象,“文化形象”体系的积累最终将实现“政治形象”的飞跃。对于边疆社会而言,边疆形象的成功塑造,将使得边疆人民对富强民主的国家产生强大认同感,不仅解决了自身的认同困境,同时更好地成为建设现代强国的一份子。对于中原地区而言,一个和平的边疆形象有利于消除人民对于少数民族地区的陌生感和隔膜感,在沟通与合作的基础上共筑新时代的中国梦。对于西方世界而言,和平安定的边疆形象不仅会减少西方世界和邻国对于边疆地区的误解,甚至消灭部分国家割裂中国的企图。而且,作为国家软实力的符号展示,“边疆形象”缓和了政策纲领中法律条款的生硬感,成为对外交往中的橄榄枝。更重要的是,作为中国和平崛起的一部分,边疆形象也是证明中国“以和平为先,用实力崛起”发展愿景的关键一面,减少了“一带一路”沿线国家对该倡议的顾虑与质疑。

其次,“稳定的边疆”展现了政府行政能力的统筹高度。有学者认为“政治作为‘缺席而在场的力量,正是通过文化意义、叙事话语、符号编码的选择以及具体话语实践等显示出来。”[29]边疆形象所拥有的符号性和话语性体现了政府虽然缺席,但是依然在场的治理能力。在处理少数民族与汉族,中原地区与边疆地区等问题上,中国政府坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则,得到广大群众的认同。在处理边疆地区与邻国问题上,坚持“一个中国”的基本原则和独立自主和平的外交政策,构建“和而不同,美美与共”的发展之路。“和平的边疆”形象成为政府行政能力的成功诠释。

最后,“发展的边疆”展现了一个资源丰富的潜力大国。过去,由于封闭的交通环境和落后的生产水平,边疆地区自然和人文资源尚未得到充分的利用与开发,这也是导致其自身发展缓慢的重要原因。新时期,在国家政策的积极引导和全民族的共同努力中,边疆地区得到了很大程度的发展,“西部大开发”“西气东输”“中缅铁路”等战略布局,使得边疆资源逐渐走出原始部落,走向世界舞台。另外,边疆少数民族通过丰富多彩的宗教习俗、传统节庆等活动,向人们展现了一个充满活力的文化大国。作为统一多民族的国家,基于自然和人文资源不断发展中的边疆形象是世界了解中国的一个窗口,更是边疆少数民族地区建立文化自信与实现自身发展的助推器。

五、结语

从古自今,边疆形象并非一成不变,而是在政治需要和主体认知的不断变化中得到形塑与发展。过去,由于交通地理的阻隔,知识水平的局限,边疆形象是在“东方乌托邦”和“人间炼狱”之间不断徘徊的想象集合体。近代,随着西方世界霸权主义的觉醒,边疆形象被披上了污名化的枷锁,成为其亚洲战略布局的软武器。事实上,综合国力决定边疆形象,新时期“一带一路”背景下,随着能源丝绸之路、基建丝绸之路、科技丝绸之路等国际合作不断加深,我国在世界上的综合競争力与话语权分量显著提升。作为祖国的关口前沿,边疆也在紧跟国家发展战略,释放巨大地缘潜能的同时向世界展示出一个和平发展、活力四射的新形象。路漫漫其修远兮,在中美贸易战日渐焦灼的今天,掌控边疆形象塑造权是打破分裂中国幻象、抢夺舆论话语先机、构建和谐美丽中国的关键所在。因此,边疆形象的塑造要在坚持民族认同与国家治理、形象塑造与战略布局相统一的基本原则下,不断挖掘其政治、经济、文化、生态等多重价值内涵,丰富多元国家形象体系。

参考文献:

[1] Philip Kotler. Marketing Management , Analysis ,Planning , Implementation and Control , 9 th ed[M]. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall International Inc. , 1997:607.

[2]Warren B. Walsh.Yunnan Myth[J].The Far Eastern Quarterly,1943(3).

[3]James Lee.The Legancy of Immigration in Southwest China,1250-1850[J].Anneles de demographie historique,1982(1).

[4]James Lee. Food Supply And Population Growth in Southwest China[J].Journal of Asian Studies,1982(4).

[5]C·Patterson Giersch.Asian Borderlands:the Transformation Qing Chinas Yunnan Frontier,Cambridge[M].Massachusetts and London,England:Harvard University Press,2006.

[6]Erik Muggler.Dancing fools:politics of culture and place in a“Traditional Nationality Festival”[J].Modern China,2002(1).

[7]孟华.比较文学形象学[M].北京:北京大学出版社,2001.

[8]约翰·菲斯特.关键概念——传播与文化研究词典[M].李彬,译.北京:新华出版社,2004.

[9]Kuh G D. Assessing what Really Matters to Student Learning:Inside the National Survey of Student Engagement[J].Change, 2001(3).

[10]陈玮.英美主流媒体呈现的西藏形象研究[D].上海交通大学,2017.

[11]吴飞,陈艳.中国国家形象研究述评[J].当代传播,2013(1).

[12]刘继南.当前国家形象建构的主要问题及对策[J].国际观察,2008(1).

[13]朱碧波.论我国边疆理论的言说困境与创制逻辑[J].云南师范大学学报,2015(1).

[14]周平.国家视阈里的中国边疆观念[J].政治学研究,2012(2).

[15]房玄龄.晋书(卷五十六《江统传》)[M].北京:中华书局,1996.

[16]黄曼.梁启超“中华民族”观的提出与演变探析[D].湖南师范大学,2018

[17]王岳川.二十世纪西方哲性诗学[M].北京:北京大学出版社,2000.

[18]Owen Lattimore.Inner Asian Frontier ofChina[M].Boston:Beacon,2000.

[19]胡志宏.西方汉学边疆研究的理论取向和价值关怀[C]//张柱华.草原丝绸之路学术研讨会.兰州:甘肃人民出版社,2010:65.

[20]周平.中国边疆政治学[M].北京:中央编译出版社,2015.

[21]时玥,王卓.中国崛起与边疆发展——第五届西部边疆安全与发展研讨会综述[J].中国边疆史地研究,2017(12):172.

[22]阿尔温·托夫勒.第三次浪潮[M]. 朱志焱,等,译.北京:三联书店,1984.

[23]丁艳丽.《纽约时报》镜像下的中国少数民族形象[D].中央民族大学,2012.

[24]李庚伦.“一带一路”战略与中国边疆治理[J].云南民族大学学报,2015(9):16.

[25]丁智才.民族文化产业与对外传播——基于西南边疆民族地区对东盟传播实践的思考[J].学术论坛,2013(8):164.

[26]刘建明.社会舆论原理[M].北京:华夏出版社,2002.

[27]劉忠波.多重话语空间下的中国形象:以纪录片为分析对象[J].西南交通大学学报,2017(3):23.

[28]余秀才.网络舆论场的构成及其研究方法探析[J].现代传播,2010(5):122.

[29]陈林侠.国家文化战略、文化产业与国家形象构建[J].南京社会科学,2013(11):134.