针刺治疗视网膜分支阻塞气滞血瘀证36例临床观察

李春霞,刘雅妮,刘文舟

视网膜分支动脉阻塞(BRAO)是以患者突然视力急剧下降甚至视力丧失、眼底动脉变细、视网膜灰白色水肿为特征的疾病,系眼科急症,相当于中医学“暴盲病”范畴。视网膜分支动脉阻塞主要是病变区视网膜由于缺氧、缺血、水肿,视细胞死亡,导致不同范围、不同程度的视野及视力损害。视网膜分支动脉阻塞是视网膜的分支动脉阻塞,虽然病变程度较视网膜中央动脉(RAO)相对较小,但其视力、视野受损以及病变累及黄斑部等危害程度都对视功能造成严重损害。西医治疗视网膜分支动脉阻塞主要以降低眼压、溶栓、扩张血管、前房穿刺为主,临床有一定疗效,但也存在其局限性。我们采用中西医结合治疗方法临床观察病例72例,取得满意疗效,现报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料:选取我院2015年10月-2019年10月收住入院的视网膜分支动脉阻塞患者72例(眼)为观察对象,将观察对象采用随机数字表法分为治疗组和对照组各36例(眼)。其中治疗组女性17例、男性19例,年龄43~74岁,平均(60.3±9.46)岁,左眼18例,右眼18例,发病后24 h 内就诊者3例,3 d 内就诊者22例,1周就诊者6例,1周后就诊者5例;对照组女性16例、男性20例,年龄45~77岁,平均(62.5±10.31)岁,左眼14例,右眼22例,发病后24 h 内就诊者1例,3 d 内就诊者20例,1周就诊者8例,1周后就诊者7例。2组患者入院时的年龄、病程、合并症、基线视力差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准:依据《中医病证诊断疗效标准》“暴盲病·眼络阻塞”之“气滞血瘀证”[1]和《眼科学》“视网膜分支动脉阻塞病”[2]予以诊断。患者发病突然,一眼无痛性视力骤降甚或无光感,伴随血管分布区视野缺损,视神经乳头苍白,眼底动脉显著变细,视网膜灰白浑浊,黄斑区呈一樱桃红点,情志郁结,头晕耳鸣,胸闷胁胀,舌质紫暗,苔薄白,脉弦细。眼底镜检查示:阻塞的视网膜动脉极细、血管区域呈象限或扇形灰白色水肿,黄斑区血液循环可见樱桃红斑。眼底荧光造影示:视网膜动脉阻塞区动脉充盈时间明显延迟甚至无灌注。视野检查示:与阻塞区相对应的视野缺损。OCT示:视网膜动脉阻塞早期即表现为视网膜神经纤维层增厚、缺血、水肿,病变与缺血区一致。项目观察研究知情同意并坚持全程治疗观察。

1.3 排除标准:①有明确外伤史;②发病近期有眼科相关美容手术史;③合并全身血管性相关疾病,如患有高血压视网膜病变、糖尿病性视网膜病变等眼底疾病者。

1.4 治疗:对照组患者给予急诊基础治疗,即吸氧、降低眼内压、血管扩张剂、神经营养剂治疗;治疗组在对照组治疗的基础上急行针刺治疗,主穴取睛明、承泣、球后、攒竹、光明、合谷、风池穴。操作方法:患者取仰卧位,精神放松,眼睑闭合,取一次性毫针,常规皮肤消毒后,均双侧取穴,中等刺激,先泻后补法,不留针,不灸。承泣、睛明穴宜缓慢向眶底方向直刺(进针时控制速度),睛明穴针刺深度不宜超过1.0寸,禁提插;承泣、球后穴紧靠眶下缘直刺,禁提插,以防眶内出血,承泣穴针刺深度控制在0.7寸,球后穴针刺深度控制在1.3寸,皆缓慢进针,得气即止;余穴以“气至病所”使针感向眼底放散。每天针刺治疗1次,连续治疗10 d,10 d 治疗结束,统计并总结临床疗效。

1.5 疗效评定标准:根据《中医病证诊断疗效标准》[1]及视力、眼底视野改善和恢复状况予以评定。治愈:视力恢复至1.0以上或恢复至发病前视力,视野缺损范围基本恢复正常,视网膜血液循环基本恢复。显著:视力提升≥4行,视野拓展范围提升≥10度,视网膜血液循环部分再通,缺血灶基本恢复。有效:视力提升2行以上,视野绝对暗点变为相对暗点,视野拓展范围提升≥5度,视网膜血液循环有所改善,缺血灶有所局限。无效:视力、视野变化低于有效标准,眼底缺血灶仍广泛。患者无光感至有光感计2 行,光感、手动、指数0.02、0.04、0.06、0.08分别提高一个等级计 l 行。

2 结果

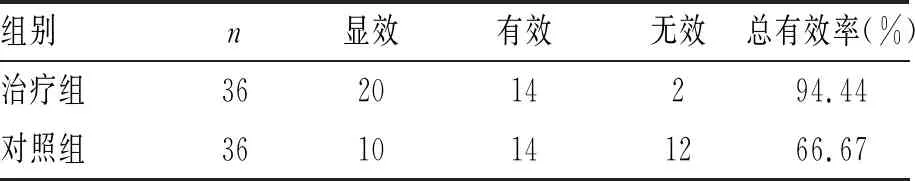

2.1 2组有效率比较:疗程结束,2组患者临床疗效差异有统计学意义(χ2=8.324,P<0.05),见表1。

表1 2组治疗前后临床疗效比较

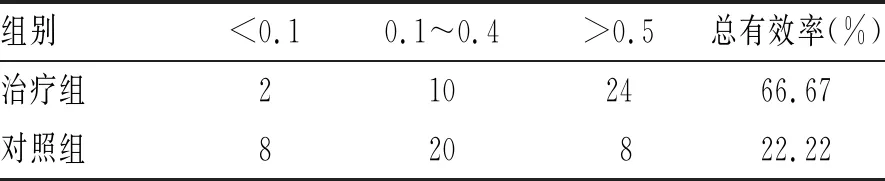

2.2 2组视力比较:疗程结束,2组患者视力恢复或改善差异有统计学意义(χ2=7.868,P<0.05),见表2。

表2 2组治疗后视力恢复度数比较

2.3 2组视野比较:疗程结束,2组患者视野恢复或改善经统计学处理有显著性差异,见表3。

表3 2组治疗后视野改善比较(眼,

3 讨论

视网膜中央动脉属于终末动脉,是颈内动脉分出的眼动脉分支。视网膜中央动脉向前距眼球平均9.34 mm的位置穿入视神经中轴部,是供应视网膜内层营养的唯一血管系统。视网膜动脉阻塞据阻塞部位不同分为视网膜中央动脉阻塞(CRVO)、视网膜分支动脉阻塞(BRVO)、视网膜睫状动脉阻塞(cilioretinal artery occlusion)和视网膜毛细血管前小动脉阻塞(precapillary arteriole occlusion)。视网膜分支动脉阻塞多见于患心血管疾病的老年人,少见于年轻患者,但随着社会经济逐渐改善和生活方式改变,该病发病年龄逐渐年轻化。视网膜分支动脉阻塞的病因有低灌注(低血压、高眼压)、动脉粥样硬化、动脉痉挛、栓子栓塞等。有报道显示[3]:视网膜对缺血极度敏感,视网膜缺血半小时即可导致视网膜坏死。既往应用扩张血管的主要原理是通过扩张血管,使得短时间内视网膜血液供氧量增加,改善组织缺血[4]。针灸治疗眼部疾病已有两千多年历史,现代针灸治疗视网膜动脉阻塞的报道首见于1957年,而视网膜分支动脉阻塞的针灸病例则少有报道。20世纪70年代初,北京和天津眼科工作者分别报告了针灸治疗视网膜动脉阻塞的大样本临床观察,他们在肯定疗效的基础上指出:针灸具有解除阻塞和促进病变组织恢复的双重作用[5]。史军月等[6]对28例视网膜中央动脉阻塞患者行针刺治疗,显示针刺可促进视网膜神经细胞的功能恢复。本项研究则是我们基于诸多学者开展视网膜动脉阻塞基础和临床研究的基础上,结合针刺治疗眼科疾病具有操作简便、取效迅捷的特点与优势而开展的视网膜分支动脉阻塞临床应用研究。通过项目研究认为:视网膜分支动脉阻塞属眼科急症,其治疗原则为“早诊断,早治疗”,即患者就诊时间越早,治疗后视力恢复的概率越大。针刺治疗视网膜分支动脉阻塞较基础治疗效果明显,分析其机理可能与视网膜分支动脉阻塞急症期即采用针刺刺激经络穴位而发挥缓急、调节作用,并有效扩张血管、改善局部血液循环、增加视细胞活力等有关。同时,与视网膜分支动脉阻塞尚有部分血液供应,其再通速度、患眼黄斑拱环受损程度及毛细血管血流密度均较视网膜动脉阻塞的危重程度相对较轻有关[7]。但本项研究合并全身基础疾病和不合并全身基础疾病的患者在视力及视野改善方面无显著统计学差异,不排除样本量小的因素。针刺是否能完全有效改善患眼视网膜分支动脉循环、提高视力,特别是黄斑区缺血较重者,还需深入开展大样本临床资料观察研究。