地方工科院校本科学生课外科技活动体系的研究与实践

——以吉林化工学院为例

刘 麒,张 野,王 影,徐姣姣

(吉林化工学院 信息与控制工程学院,吉林 吉林 132022)

以培养具有实践能力、创新精神的现代工程师为目标,让学生在正常完成课内学习任务基础上进一步提高理论联系实际的能力,帮助和训练学生提高动手实践能力[1]。根据教师团队多年指导地方高校本科学生课外科技活动形成的经验总结,逐渐形成了层次清晰的学生课外科技活动的培训和指导体系,进而实现了培养应用型人才的计划[2]。通过在学生课外技科活动指导环节验证和总结完善的成果,教师团队构建了对地方工科院校具有共性和普遍意义的学生课外科技活动体系,作为“理论结合实践、教学结合科研相、普及结合提高相,工程实践能力与创新精神培育贯穿教学全过程”的“三三”式实践与创新能力培养体系的具体延伸。此培养体系突出了学生的个体差异,全面提高实践与创新能力,加强学生实践意识与动手能力,培养综合素质能力。逐步引导启发学生进行实践活动,加强培养学生对学习的热情。

一、课外实践与创新培养存在的问题

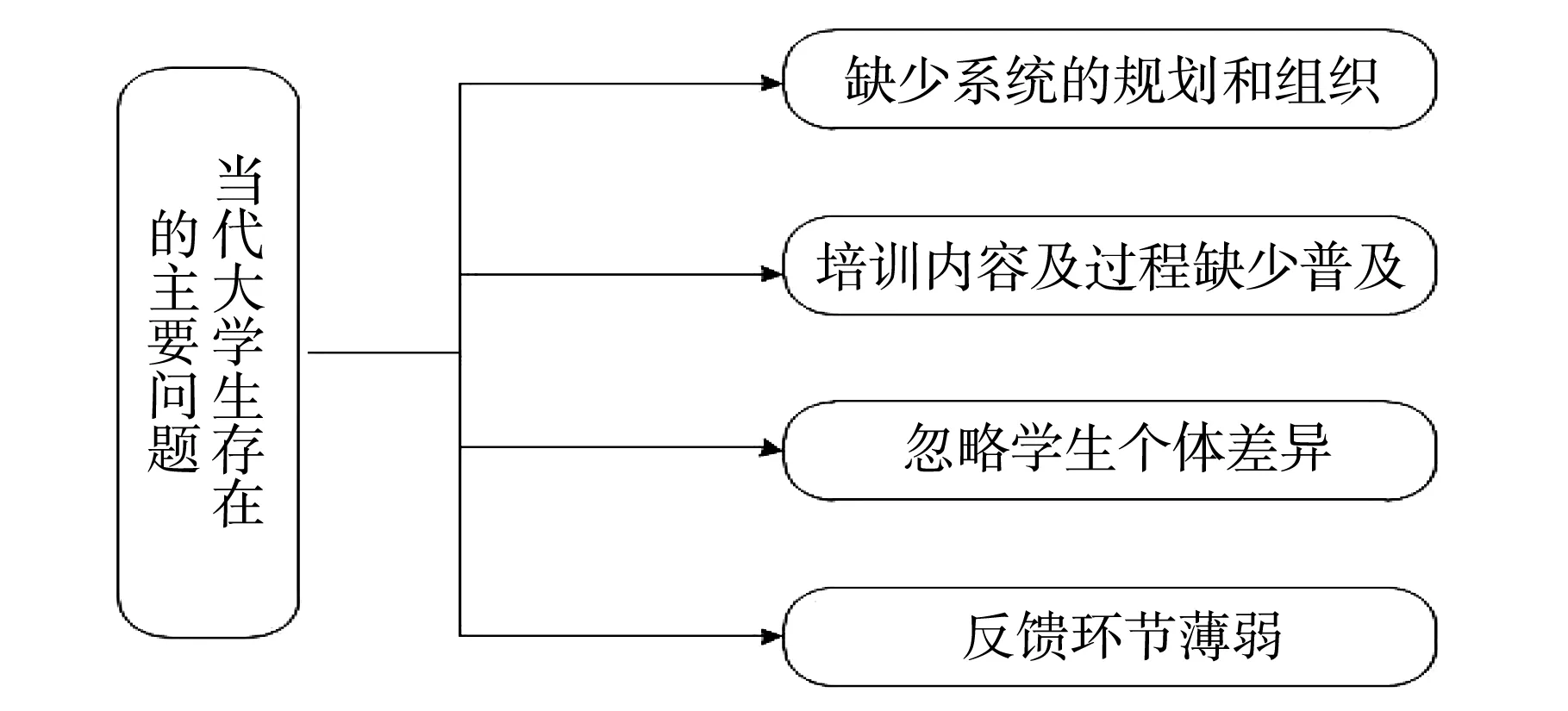

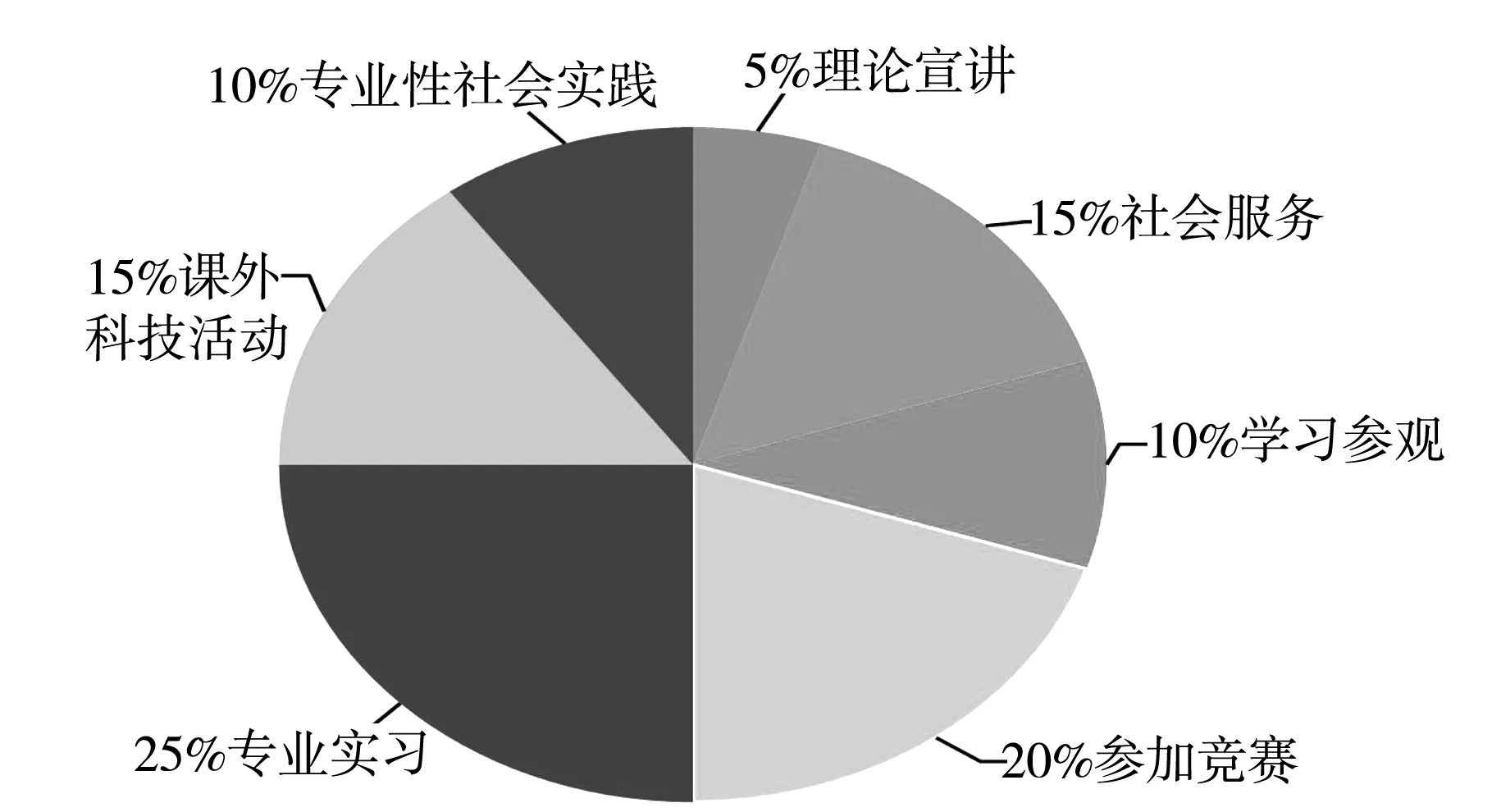

高等教育在重视培养学生课内基础知识的同时,创新与实践能力也不可忽视,将传统教育方式进行转新型改革是大势所趋[3]。大学生课外实践与创新课程是教育体系中不可或缺的环节[4]。当代大学生在课外实践与创新培养存在的问题见图1所示。

图1 课外实践与创新培养活动存在的问题

(一) 缺少系统的规划和组织

缺少系统的组织和规划是制约地方院校课外实践活动的主要原因。课外实践活动通常以兴趣为团体、学生社团的形式进行。尽管这种形式具有较强的实践性,但由于实践活动松散、缺乏相关指导,职责划分以及分工合作不明确,很难发挥其应有的作用。

(二) 培训内容及过程缺少普及与提高的层次规划

地方院校师资问题是制约教育发展的瓶颈。连续扩招导致师生比例失调,使师资问题更为明显。学生在实践过程中缺乏相关技术指导,使学生很难独立开展有创新意义的实践活动。鉴于学生没有足够的知识量,外部没有足够的引导,很难实现自我层次提高。

(三) 忽略学生个体差异

除了课堂外,开展课外实践活动也是培养学生创新精神和创新能力的重要环节[5]。随着地方工科院校的扩招,使得学生水平参差不齐,加之学生们实践能力的差异,在实践过程中遇到问题没有及时得到足够的辅导,导致课外实践结果不尽人意。

(四) 信息跟踪不足

在学生们的实践过程中,出现了许多意料之外的问题。由于没有及时对学生存在问题进行收集反馈,学校不能及时提出解决对策,信息跟踪不足,没有为教学提供相应的反馈机制,导致反馈环节薄弱。

二、存在问题主要原因

对于国内大多数高校而言,实践教学仍然采取传统讲课传授模式[6]。虽然短期可以获取大量知识,但学生仅仅被动接收并不能取得理想的成绩。课外实践可以有效培养学生创新创业能力,这样学生在实践动手的过程中对自己的专业更加深刻地理解[7],使学生真正爱学习、会学习。在当前的高校教育中,实践教学的体系并不完整,导致实践教学没有实质性进展[8]。学生在课外科技活动中并没有真正地解决“实效性”问题。同时,校内外实践施设及场地的不完善,也影响学生的实践锻炼。课外科技活动缺少运行模式去保证学生“机制性”的健全。实践课程的缺失,导致学生的专业操作能力不足,直接影响了大学生的创新创业能力[9]。在校大学生实践反馈系统并不完善,缺乏系统的结构组织,对成绩不理想的学生并没有得到及时的反馈与沟通,导致学生厌学、成绩下滑等情况。对于基础薄弱想尝试却缺少自信的学生,缺少引导。构建了对地方工科院校具有共性和普遍意义的学生课外科技活动体系,建立健全学生实践创新模式。

三、打造多元化应用型人才培养体系

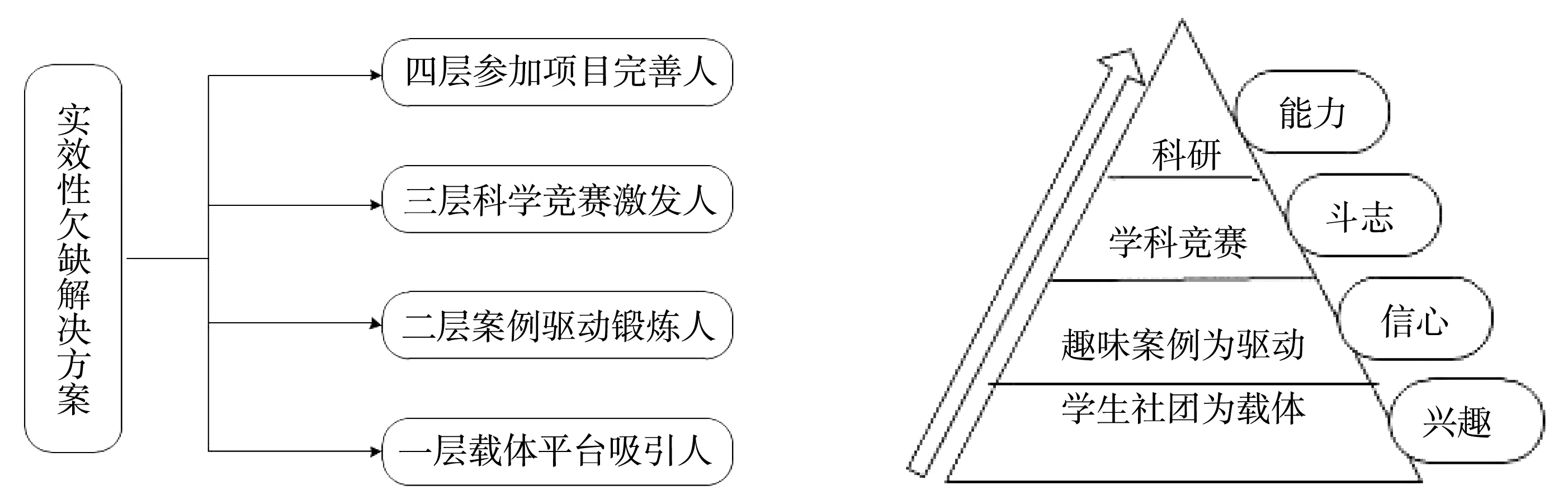

(一) 构建四层次递进式多元化模式

针对地方工科院校本科学生课外科技活动效果“实效性”欠缺的问题,通过“四层次递进多元化模式”加强学生实践能力,全面提升综合素质,保障教学质量建设,对学生的兴趣、信心、斗志、能力等方面进一步加强。使学生真正能够爱学习、会学习。构建四层次递进模式层次结构如图2所示。

图2 四层次递进式多元化模式

一层:载体平台—吸引人。成立单片机、PLC、检测技术、计算机、机器人等各类科技社团,以学生社团为载体,时间、项目、器材等全面开放的实验室为平台,通过有效引导,培养学生课外科技实践的兴趣。将学生吸引到课外科技活动中来。

二层:案例驱动—锻炼人。理论与实践相结合,课内与课外相结合,科技创新与导师制相结合。以生动有趣的案例任务为驱动,教师有效指导为保障,培养学生能力,为其树立信心。

三层:学科竞赛—激发人。科技创新与导师制相结合。实践经验丰富、责任心强的老师起到监督作用,对学生在课外科技创新活动中遇到的问题进行耐心解答和指导。以各种电类专业本科学生学科竞赛为切入点,激发学生的学习斗志,促进学生自主学习能力及创新实践能力的提高。

四层:参加项目—完善人。普及与提高结合、教学与科研相结合。以科研任务为实战场,经过前三层阶梯式的历练,选择有潜力的学生参与到教师科研项目与学校的学科建设中,使学生在校期间能够接触到当前最新的工程项目,为培养高端人才提供平台。

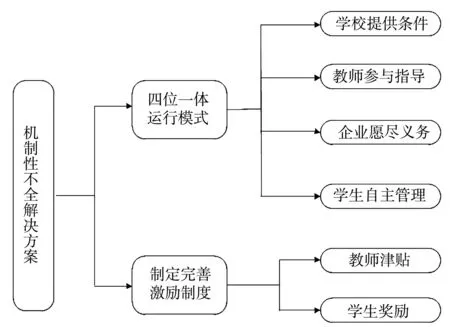

(二) 形成“四位一体”的大学生课外科技活动运行模式

学校根据学生情况提供条件,针对性地解决了大学生课外科技活动的场所和设备条件;企业愿尽义务提供资助,保证了学生课外科技活动有充足的耗材支持;教师提供技术性指导,为学生课外科技活动提供了保证;学生自主管理,制订的学生课外科技活动章程保证了学生课外科技活动有章可循“四位一体”的大学生课外科技活动运行模式是对传统人才培养体系的补充和延伸,使“三三式”应用型人才培养体系可操作性更强,适应电类专业的应用转型需要。解决地方工科院校本科学生课外科技活动形式“机制性”不健全的问题,如下见图3所示。

图3 活动形式机制性不健全问题的解决方案导图

1.构建的“学校提供条件、教师参与指导、企业愿尽义务、学生自主管理”运行体系。解决了大学生课外科技组织指导欠缺问题,以机制规范程序。

2.完善激励制度。制定和完善与“课外科技”有关利益主体的激励机制,其中包括根据工作量进行发放教师津贴、学生获奖奖励制度等。充分发挥指导教师和学生的积极性,以制度保障运行。

四、校内以及用人单位跟踪反馈系统实施

打造全方位用人理念进行培养方案,针对学生的在校成果反馈以及就业教育接受机制等多方位开展工作,切实树立以学生为本的工作理念,重视学生在学业教育接受效果[10]。通过反馈机制可以及时反映学生课外实践情况。吉林化工学院根据在校大学生实践活动进行反馈调查如图4所示。

图4 大学生实践活动反馈调查结果

近几届本科毕业生就业后的信息反馈表明,毕业生适应社会需求,相当一部分学生的实践与创新能力在用人单位信息反馈中得到了充分肯定,其中以在实验室和实践创新基地经过实践能力培训和锻炼的学生更为突出。用人单位普遍反映吉林化工学院的学生基础知识扎实、工作上手快、实践动手能力较强,并具有一定创新精神和创新能力,很快便成为他们企业中从事专业技术工作的佼佼者。因此用人单位愿意接受我校电类专业的学生,现已形成良性循环。

五、教学成果

(一) 实践能力与日俱增,科研能力不断提升

近几年来,吉林化工学院在全体老师共同努力下,课程取得了阶段性成果。课程改革以吉林化工学院18级信控院测控系90学生为试点,实验证明,该实验班无论是平时成绩还是实践能力都高于其它班级,学习热情显著提高。试点班级有95%以上学生主动参与实验室各项任务;近80%学生主动申报科研、竞赛活动;有近60%学生参加“全国(吉林省)大学生电子设计竞赛”、“全国‘西门子杯’PLC大赛”等大赛获得了省级竞赛41项,信控学院本科学生课外科技活动已形成校系提供基本条件、学生自主管理、教师参与指导的运行体系。近年来,吉林化工学院“校园Campus—Hub学习中心”、“单片机培训中心”、“PLC培训基地”等学生课外科技活动小组的学生参与“可编程控制器综合实验装置”等20余项教师科研课题的开发研制,为学生今后学习打下了坚实的基础。

(二) 促进相关专业发展,兄弟院校交流频繁

通过对“多元化应用型人才培养体系”的实施,促进了相关专业的发展。电类专业学生第二课堂活动体系受到国内、外同行的肯定。美国克利夫兰州立大学副校长 Cindy L.Skaruppa 率代表团曾访问我校,对信息与控制工程学院实验室进行参观考察。期间,对我校电类专业学生课外科技活动体系给予极高的评价。学习相关管理经验。本地区其它高校多次来我校学习交流学生课外科技活动与创新能力培养的经验。综上,成果在同类高校中具有推广应用价值。

六、结 语

通过学生课外科技活动的指导环节验证和完善总结的成果,构建了对地方工科院校具有共性和普遍意义的学生课外科技活动体系。课题的实践使学生参与创新实践活动的比例显著提升,学生实践动手能力显著提高,提高了专业建设上水平。成果研究与实践的结合,进一步完善了学生课外实践活动的管理运行模式,形成了工科院校本科学生课外科技活动新体系,形成“理论结合实践、课内结合课外、普及与提高结合,打造工程实践能力与创新精神培养贯穿教学全过程”的本科全方位应用型人才培养体系。