桡动脉掌浅支皮瓣修复对伴动脉缺损手指创面患者皮瓣成活率及感觉恢复的影响

杨冠龙,徐林刚,王丽英,徐绍君,石凡超,王莉杰,黄红军

(郑州市第一人民医院 创面修复科,河南 郑州,450004)

伴动脉缺损手指创面常表现为神经外露,具有不规则性、感染风险较高等特征,若不及时治疗可造成手指畸形或永久性功能障碍,严重影响患者日常生活与工作[1-2]。桡动脉掌浅支作为肱动脉的终支之一,对于手指神经起着重要的支配作用。而桡动脉掌浅支处皮瓣具有血管蒂恒定、厚度适中以及可携带感觉神经等特点,其与静脉皮瓣常被用于治疗伴动脉缺损手指创面,但由于后者术后皮瓣存活率不高且创面愈合时间较长,不利于患者预后[3-4]。因此临床逐渐偏向于采用桡动脉掌浅支皮瓣治疗此疾病,但目前医学界关于对比两种修复方式临床疗效的相关专项研究较少。基于此,本研究旨在探讨桡动脉掌浅支皮瓣修复对伴动脉缺损手指创面患者皮瓣成活率及感觉恢复的影响。具示如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析我院创面修复科2014年1月-2020年5月收治的110例伴动脉缺损手指创面患者临床资料,依据修复方式不同分为对照组(57例)与观察组(53例)。对照组男38例,女19例;年龄19-52岁,平均年龄(36.274.16)岁;受伤手指:拇指6例,食指19例,中指19例,环指9例,小指4例;致伤原因:电锯割伤19例,砸伤9例,机器挤压伤25例,其余伤4例。观察组男35例,女18例;年龄21-50岁,平均年龄(36.184.29)岁;受伤手指:拇指5例,食指18例,中指18例,环指9例,小指3例;致伤原因:电锯割伤18例,砸伤9例,机器挤压伤23例,其余伤3例。两组性别、年龄、受伤手指及致伤原因一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。

1.2 入选标准

纳入标准:①均经临床诊断确诊为伴动脉缺损手指创伤;②临床资料与随访资料完整无缺失;③均为首次接受相关手术治疗。排除标准:①合并凝血功能障碍患者;②合并全身免疫系统及精神系统异常患者;③合并恶性肿瘤患者;④合并肝肾疾病、糖尿病等疾病患者。

1.3 方 法

1.3.1 对照组予以静脉皮瓣修复术治疗:依据患者创面缺损情况,于患者前臂内侧依据其动脉管径尺寸选择管径接近的皮下静脉进行皮瓣设计,均向皮瓣两侧充分游离以获取足够长度,选取皮瓣面积应稍大于创区面积,于前臂筋膜较浅处游离皮瓣并切除;显微镜辅助下将其中1 条静脉干与创区固有动脉吻合,另1 条将其与备用浅静脉吻合,而后缝合创区。

1.3.2 观察组予以桡动脉掌浅支皮瓣修复术治疗,详细内容为:患者术中取仰卧位,予以臂丛神经阻滞麻醉,患肢上半部分捆绑止血带,取碘伏消毒液彻底清除创面腐肉及坏死组织;伴随骨折患者采用克氏针进行复位固定,肌腱损伤患者采用倒“∞”型缝合修复,伴神经损伤采用外膜缝合法修复。术者仔细观察患指动脉,将挫伤血管清除,测定软组织缺损面积及动脉缺损长度。皮瓣设计:依据测定数据于患者手腕处进行桡动脉掌浅支蒂、腕部腕横纹皮瓣设计,取桡骨茎突近端2cm 左右处桡动脉搏动最快处至舟骨结节连线作血管体表投影,皮瓣设计应平行于腕部横纹,且皮瓣面积应稍大于创区面积10%左右;皮瓣切取:切开皮瓣桡侧缘,获取桡动脉及掌浅支发出点术野,观察掌浅支存在后将其近侧缘切开,将止血带移除以确保皮瓣血运良好,而后切除静脉,静脉长度应确保足够创区使用,解剖前臂筋膜浅层并行皮瓣游离操作。双侧指掌固有动脉损伤:选取管径与掌浅支接近处吻合,另一侧结扎;单侧指掌固有动脉损伤:直接吻合动脉并选取1 条伴皮下静脉,将其与指体静脉吻合,而后缝合供区与创区。两组术后均依据实际情况予以抗感染治疗。

1.4 观察指标

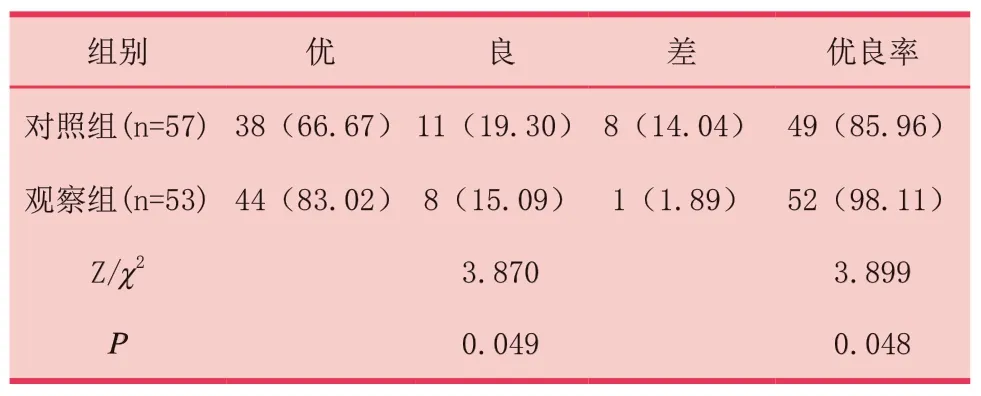

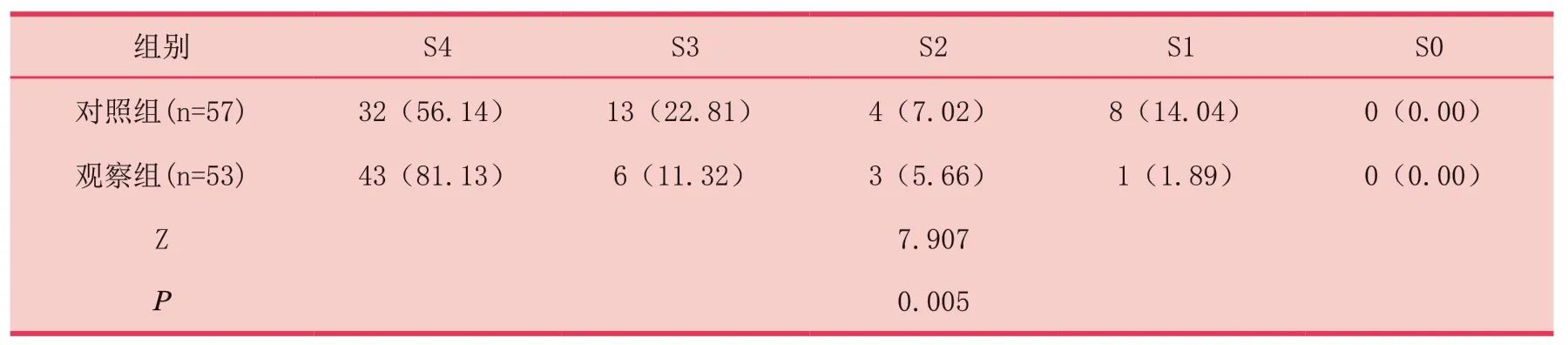

记录并对比两组临床疗效、围术期指标、皮瓣存活率及感觉恢复情况。①临床疗效参照《中华医学会手外科学会上肢部分功能评定试用标准》[5]进行评定,其中优:患者手指关节活动正常,无任何不良现象;良:手指功能小于健侧指功能75%,大于健侧指功能50%;差:手指功能小于健侧指功能50%。优良率=(优良)例数/总例数×100%。②围术期指标包括手术用时与创面愈合时间。③皮瓣存活率:皮瓣高出正常皮面小于5mm,且肤色正常无坏死现象剂视为皮瓣存活;反之则视为皮瓣未存活。④手指感觉恢复参照英国医学研究会评定标准[6],共分为5级,其中S4级:手指感觉恢复正常,两点分辨觉<6mm;S3级:手指触觉与浅感觉恢复,两点分辨觉存在;S2级:手指浅感觉稍微恢复;S1级:手指皮肤痛觉恢复;S0级:手指无任何知觉。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 临床疗效

与对照组相比,观察组优良率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效对比n(%)

2.2 围术期指标

2.3 皮瓣存活率

对照组皮瓣存活45例,存活率78.95%,观察组皮瓣存活49例,存活率92.45%;与对照组相比,观察组皮瓣存活率较高(χ2=4.030,P=0.045)。

2.4 手指感觉恢复

与对照组相比,观察组手指感觉恢复较好,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组手指感觉恢复情况对比n(%)

2.5 典型案例

男,51岁。右手食指、中指、环指及小指均因机器挫伤造成不同程度损伤,其中中指存在动脉缺损(图1a),急诊彻底清创后于其腕部横纹位为中心设计携带神经掌浅支皮瓣,尺寸为2.5cm×2.5cm,之后切取皮瓣(图1b、1c)。将皮瓣桡动脉掌浅支与尺侧指掌侧固有动脉端吻合,皮瓣静脉与创区静脉相互吻合,皮瓣正中神经与桡侧指掌固有神经端缝合,受区血运良好(图2a、2b)。术后7d皮瓣成活良好,质地出色(图3a);术后20d痛觉及触觉部分恢复,手指可作伸直动作,感觉恢复情况为S3(图3b)。

3 讨论

手作为人类最主要劳动工具,除劳动外,还兼具美学功能。手指创伤常发生于高危行业群体,如不及时治疗可能导致患指永久性功能障碍,对患者外形、日常生活及工作带来诸多不良影响[7-8]。因此寻找合理有效的治疗方式显得至关重要。

本研究结果显示,与对照组相比,观察组优良率较高,手术用时较长,创面愈合时间较短,皮瓣存活率较高,手指感觉恢复较好,表明伴动脉缺损手指创面患者采用桡动脉掌浅支皮瓣修复术治疗效果确切,可提升临床疗效,加速创面愈合,提升皮瓣成活率,促进手指感觉恢复。分析原因在于,静脉皮瓣修复术中所用静脉皮瓣是一种非生理性皮瓣,目前静脉皮瓣存活机制尚不明确,但大部分学者认为其主要成活因素在于该手术可确保皮瓣内微循环血液灌注以及物质交换原动力[9-10]。此术式具有操作简便、皮瓣设计灵活多变以及供区丰富等优势,且术中对于术者皮瓣解剖技术要求不高,可根据神经修复及供区血管等需求选择,因此,静脉皮瓣修复术手术时间较短[11]。而桡动脉掌浅支皮瓣作为一种生理性皮瓣,其解剖后可伴有正中神经掌皮支、桡神经浅支等神经分支,术后皮瓣成活率较高,且肤色、质地均接近附近皮肤,此外还可促进创面愈合,利于患者预后[12]。由于桡动脉掌浅支皮瓣解剖后伴有诸多神经分支,可促进患者手指感觉恢复,且由于桡动脉掌浅支皮瓣存活率较高,皮瓣无挛缩,更有利于患指神经恢复[13-14]。但由于本研究纳入样本量有限、术后随访时间短等导致研究结果存在一定局限性,未来还需进一步扩大样本量、延长随访时间来保证研究结论准确性。手术技巧及注意事项:①术中需将皮瓣桡动脉掌浅支与患指固有动脉吻合,对于术者血管吻合技术要求较高,导致其临床推广存在一定局限性[15];②术中皮瓣切取需伴有正中神经掌皮支,其可导致患者手掌部分区域感觉消失;③术中供区皮瓣面积有限,最大不可超过6.0×3.0cm,对于部分伤指面积较大患者不适用,同样使其临床推广受限;④患者挫伤血管段需严格彻底清创,高质量血管吻合是重建患指血运并使其成活的关键;⑤腕部皮瓣移除后会产生明显瘢痕,故应尽量避免植皮修复,采取直接缝合,而直接分缝合仅适用于皮瓣宽度不超过2cm的情况;⑥术中设计皮瓣时应按照大于创区面积10%进行设计,保证皮瓣于无张力状态下进行缝合,还需预留一定的术后皮瓣肿胀空间,避免术后因张力较大影响皮瓣血运;术后还应放置引流条于皮瓣下侧,以防皮瓣下方产生积血对血管蒂造成压迫效果,导致血管血流不畅;⑦术前应采用血流探测仪探查患区蒂部血管及穿支情况,术者可依据血管走向进行皮瓣设计;若存在血管变异现象,可变更手术方案,保证治疗顺利进行;⑧术中行游离皮瓣尺侧缘时需借助显微镜进行正中神经掌皮支分离操作,操作过程中应注意保护正中神经掌侧支,若出现损伤,可导致患者术后发生顽固性疼痛;⑨术后积极予以抗凝、抗痉挛及抗感染等治疗。

图1-3 典型案例 男,51 岁。右手食指、中指、环指及小指均因机器挫伤造成不同程度损伤,其中中指存在动脉缺损(图1a),急诊彻底清创后于其腕部横纹位为中心设计携带神经掌浅支皮瓣,尺寸为2.5cm×2.5cm,之后切取皮瓣(图1b、1c)。将皮瓣桡动脉掌浅支与尺侧指掌侧固有动脉端吻合,皮瓣静脉与创区静脉相互吻合,皮瓣正中神经与桡侧指掌固有神经端缝合,受区血运良好(图2a、2b)。术后7d 皮瓣成活良好,质地出色(图3a);术后20d 痛觉及触觉部分恢复,手指可作伸直动作,感觉恢复情况为S3(图3b)。

综上所述,伴动脉缺损手指创面患者采用桡动脉掌浅支皮瓣修复术治疗效果确切,可提升临床疗效,加速创面愈合,提升皮瓣成活率,促进手指感觉恢复,值得临床推广。