云南地方旧志中的“七月半”

李富伦

(云南大学 文学院,云南 昆明650091)

“七月半”,即旧历七月十五所谓中元节。因其在七月十五而被民间称为“七月半”。究其源流,学者研究以为当是佛释之盂兰盆会混糅道家中元斋醮而来。

“中元”一词来自道家三元之说,唐《艺文类聚》引《道经》曰:“七月十五,中元之日,地官校勾,搜选人间,分别善恶。诸天圣众,普诣宫中,简定劫数,人鬼传录,饿鬼囚徒,一时皆集……道士于其日夜讲诵是经,十方大圣,齐咏灵篇,囚徒饿鬼俱饱满,免于众苦,得还人中”[1]164。而关于今中元祭祖的传统则存于佛教“目连救母”之中。《大正大藏经》第一六卷载《佛说盂兰盆经》有言:“于七月十五日僧自恣时,当为七世父母,及现在父母厄难者,具饭百味五果,汲灌盆器,香油锭属,床敷卧具,尽世甘美,以著盆中,供养十方大德众僧。”[1]163。

佛、道并存的文化属性致使中元节在一系列仪式上都会出现二者的身影,或融合一体或斗争不息。这无疑都会直接影响着作为民间“七月半”的中元节之习俗文化与信仰。这种双重属性致使“七月半”的时间与空间都产生演变与分置,同时,随着家族观念的加入与增强,“七月半”方才逐步发展成为今日人们所熟知的形式。

一、关于“七月半”的时间

在时间问题上,从道家文化而来的“中元”称呼将时间定格在了七月十五这一天;而民间的“七月半”也是将十五作为标准。因为所谓“半”者,《说文解字》谓之:“物中分也”。简而言之,不管是目连救母还是地官赦众,中元节在时间上均固定在了七月十五日,而作为西南边陲的云南省,其地方旧志之中的记录却差异百出,令人惊异。结合丁世良等编著的《中国地方志·民俗资料汇编》[2],我们会发现在云南地方旧志之中关于“七月半”时间的记载可谓纷繁复杂。

首先,与内地汉文化圈类似,七月十五日依然为主流,有十三家地方志均言及之。但是,不可忽略的是有四家方志记载内容一模一样。乾隆增刻本《新兴州志》、民国铅印本《续修马龙县志》、抄本《续修玉溪县志》与1983抄本《江川县志》虽成书时间与地点不一记载却完全一致。

表1 时间有“十五日”的方志

初十至十二日,具冥衣以次迓祖……至十四或十五夜,具楮钱焚于门外由十二日起……谓之接祖,十三、四日供献同,至十五日……谓之送祖先是十二日夕即迎神,俗曰“接祖”……至十四、十五日乃送神,俗曰“送祖”中元前三日剪纸作冥衣……名曰“迎祖”;中元夕,焚冥衣……曰“送祖”续上表抄本《续修玉溪县志》1983抄本《江川县志》抄本《定远县志》光绪刻本《鹤庆州志》民国铅印本《巧家县志稿》光绪刻本《昆明县志》道光刻本《大姚县志》中元前三日剪纸作冥衣……名曰“迎祖”;中元夕,焚冥衣……曰“送祖”十一日迎,十五日送初十至十五日为中元节前一二日,设香案迎祖先。十三、四、五等日之夕焚冥衣楮镪送祖先是十二日夕即迎神,俗曰“接祖”……至十五日晡时乃送神,俗曰“送祖”初一日接祖,十五日祭先于家庙

主流的“十五”并未占据云南地方志的大多数,而仅仅与其余时间记录平分秋色。除此以外,云南地方旧志尚有十二家“七月半”时间不是十五日的。这些时间从十三、十四到不确切可谓令人眼花缭乱,而恰好也正是这些不同的声音让我们可以窥见“七月半”时间不同背后所蕴含的文化背景与意义。

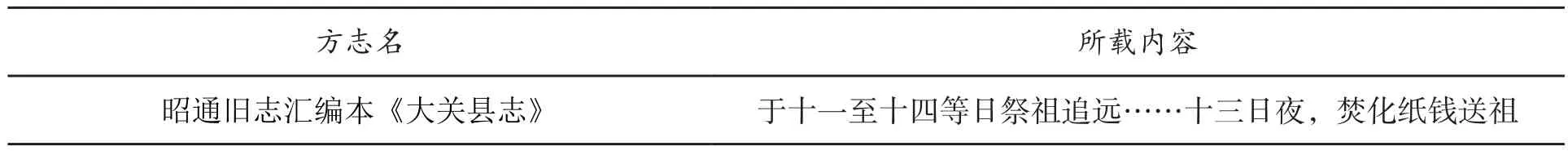

方志中记载“七月半”时间不是七月十五而为七月十三的仅有一本《大关县志》,昭通旧志汇编本《大关县志》(原书成书于1978年,曾任云南省民政厅厅长的张维翰在台湾修订出版)记之曰:“于十一至十四等日祭祖追远……十三日夜,焚化纸钱送祖”[3]1467

表2 时间为“十三日”的方志

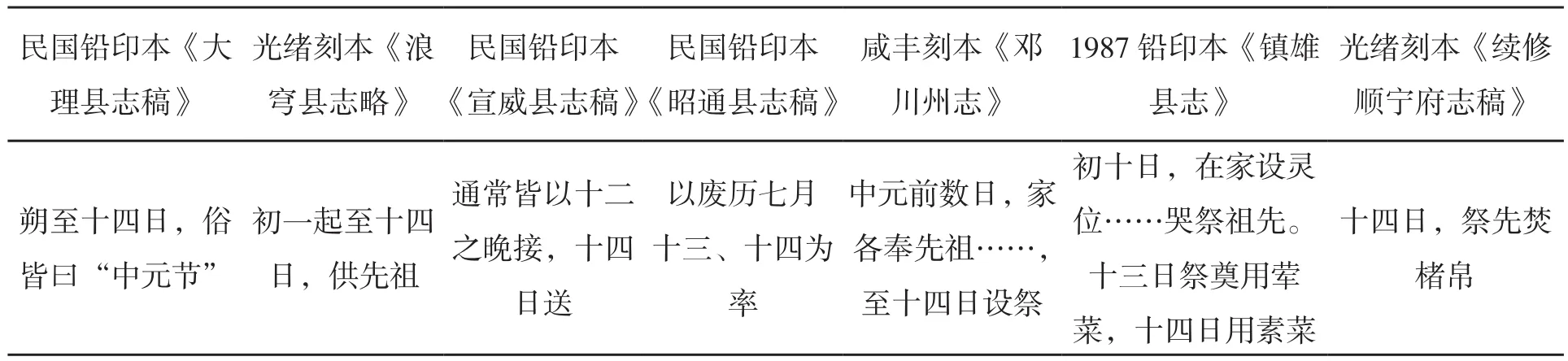

而“七月半”时间为十四日的方志明显就多了起来,成书时间从咸丰年间一直跨越到1987年。地域空间也从滇西的大理州横至滇东北昭通地区。这些方志均以七月十四日作为“七月半”的结束。其中,不同于绝大多数方志记载“七月半”均为持续的一段时间,光绪刻本的《续修顺宁府志稿》中,“七月半”的时间是七月十四日且仅仅只有一天。谓之:“十四日,祭先焚楮帛”[2]816

表3 时间为“十四日”的方志

民国铅印本《建水州志》、民国石印本《景东县志稿》、抄本《宣威州志》以及昭通旧志汇编本《盐津县志》这四本方志中的“七月半”时间都是不确切的,仅记载了粗略的时间范围。比如民国铅印本《建水州志》仅有:“中元前两日……祭祖先于宗祠”[2]832,别无他物。

表4 时间不确切的方志

那么,佛教和道教都是七月十五日且名称上至今还沿用“七月半”的中元节的时间,在云南地方旧志中为何会出现如此大的差异呢?

(一)佛、道二重性的体现

时间的延长与分歧其实仅仅是表征而已,隐藏其中的实际上是中元节佛家与道家双重属性并存的结果。一方面,佛家目连救母,要求供奉自己的七世父母,简单来说,就是自己的一代代祖先;另一方面,中元节还保存着道家地官赦罪的属性,地官所赦免的实际为孤魂野鬼之属。显然,祖先与野鬼的待遇不可能也不能是一致的,普通老百姓只有将二者的时间错开,方显示出鬼和祖先之别。

当然,这种时间的分置肯定会出现地域的差异,嘉庆二十年刻本《温江县志》记载:“民有‘七月半,鬼乱窜’之说,故前三日预祭祖先”[4]55,而到了康熙五十六年的《眉州属志》又变为了:“十四日,祭先祖,谓之十五日则化者赴‘盂兰会’也。”[4]181。

至于先施野魂还是先祀祖先,这又体现着佛道的斗争属性。当佛家目连救母占据社会文化高点时,民众自然以祖先为重,故而坚持十五日祭祖。但是当道家的赦罪观念赢得人心之后,自然十五日就成为了地官赦免众鬼的日子,祭祀祖先不可能在此时进行,故提前为之以避开所谓“七月半,鬼乱窜”。

这种时间切割,发展到了明清时期到达成熟的阶段。此时,时间的分置已经不能满足民众的需要了,地理空间上也在寻求着改变以彻底区分开先祖与野魂。“明清以后,寺院的盂兰盆会主要是祭祀无祀的野魂孤鬼,各家各户则以该日祭祖。”[1]169,值得注意的是,此时的时空分置还具有深层次的含义。首先,道家的道观淡出中元节的视野,但是其影响加入到了佛寺对孤魂野鬼的祭祀当中。同时,各家各户自祭祖先,这也就逐步加强家族的观念。

(二)宗教色彩淡出的结果

细察云南地方旧志,中元节的记录往往与道家以及佛教关系甚微,不管是短至一日还是长达半月,这些时间都是直接与祭祀祖先相关。

地方志讲求地方之实,云南的地方旧志均是清代及其之后编撰的,清代以后,宗教的影响力已经逐渐下降,中元节的宗教属性也随之隐退,留存下来日趋浓厚的是家族祭祀的色彩。当佛、道影响微乎其微之后,祭祖就成为了中元节唯一的主题。这种地位的抬升让祭祀仪式程序更为复杂也更为浓重。很明显的就是加入了所谓“接祖”与“送祖”的仪式与步骤。

清末的洪如嵩认为:“中元接祖,惟吾杭有之,他处则无。推其由起,实始于南宋。高宗南渡时,士大夫随驾来杭者甚多,至中元节,本为祭祀之期,为子孙者,以其坟墓在汴,无从设祭,报本追远,故有接祖之举,相沿成习,遂成风气。”[5]356显然,他试图从历史时空厘清中元节接送祖先的来源,其着眼点在于之所以衍生出接送的仪式是由于现世子孙与祖先坟茔的地理空间上的远离。但是笔者以为这仅仅只是接送仪式的表层因素,要深挖这一接一送之间体现出的社会文化背景其实是离不开民间祖先观念与祖先崇拜思想的。而关于这一点,我们将在下文作出相应探讨。

二、祖先崇拜与信鬼文化

祖先于中国人而言无疑是至关重要的,而由之衍生出的祖先崇拜不仅体现出祖先在民间文化与信仰中的至高地位还隐藏着民间的独特祖先观念:祖先地位的不统一与祖先属性的多重性。

(一)祖先地位:“伴随神”亦是“远方客”

在时空层面,我们的祖先是与我们分离的,民间所谓阴阳之别阻隔了祖先同其后世子孙之间的交流沟通。二者的连接均是精神层面的,家族祠堂和祖先牌位的供奉显示出祖先一直护佑注视着其世代子孙,民间也一直相信祖先的无时无刻不存在的属性。学者曾少聪言:“祖先崇拜是鬼魂崇拜的一种,就信仰对象而言,祖先的本质乃是鬼魂。它与孤魂野鬼的崇拜不同之处在于祖先崇拜与信仰者有血缘关系,被视为本氏族、本家族的神秘保护力量。孤魂野鬼的崇拜与信仰者没有血缘的关系,所谓孤魂野鬼是无后或没有人认领的鬼魂。”[6]81

但是“七月半”关于接送祖先的仪式引入打破了这一局面。“接”与“送”于民众而言是针对“客人”的。中元节对祖先的接送是祖先身份转变的结果。一方面,随着社会发展和科学知识的普及。一般民众虽处于民间却也会受到影响,思想观念上有所动摇,原本祖先的神的地位出现一定程度下降。所谓“接”,盖祖先已经远离现世子孙,故而中元节需要设定特殊的仪式将祖先迎接回来,回到后世子孙的身边。比如民国石印本《新平县志》言之:“家家陈设肴馔及新鲜物品,供献祖先”,光绪刻本《昆明县志》记载:“既迎神,思其饮食,思其嗜好,必诚悫以奉之”[2]807。这种由神到客的身份转变通过中元节这一“接”仪式全面表现出来,可以说,祖先观念与信仰已经产生变化。

(二)祖先属性:神鬼并存

所谓祖先,盖离世之长辈之类。而在民间文化中,人死后便化而为鬼。出于亲缘关系与民间道德标准的限定,人死后之鬼又被划分为善良的鬼与恶鬼。于子孙而言,自身的祖先自然应该归属于前者。恶鬼多数存在于外人眼中,由于血缘关系的疏远所致。简而言之,祖先都是善良的亡灵,其甚至会转化为被世代供奉崇拜的神。善与恶总是时刻对立的,不管是处于亲缘考虑还是主观意志决定,民间都偏向于将祖先当作家族的护佑神而非亡灵之鬼。

但是“七月半”的“送祖”仪式却让这一观念受到冲击。接祖本已经意外,更加令人费解的还体现在所谓“送祖”之上。如果说祖先是护佑子孙后世成长的神,那么为何又要将之直接送走呢?这不前后矛盾吗?对此,学者徐华龙以为:“人们对祖先的鬼的概念总的来说还停滞在恶鬼阶段”。[5]10

民间的祖先崇拜起源于信鬼文化这是无疑的,鬼在民间文化之中都是恶的,不管是主观意志上不愿承认还是根据血缘亲疏远近判别出的善恶之分都无法改变其本质属性。民间一方面认为祖先是作为后世的护佑神,但是同时也保存着祖先鬼属性的一面,即:得罪祖先会遭受处罚。这种招致不幸正暗合了徐华龙之言,恶鬼阶段的观念依旧占据着有利地位。于是,中元节的仪式加入“送祖”也就成为了必然。所谓“人鬼殊途”,现世之人对待祖先呈现出一种敬而远之的状态,这与祖先观念的鬼神并存性直接相关。

三、结语

云南地方旧志作为云南地方风俗文化的书面载体,体现着地方民俗文化的传承与变迁。作为岁时节令民俗重要组成部分的“七月半”记载,以其差异化的时间体现出中元节佛家、道家双重属性在云南各地的接受与演变。“七月半”时间上出现的从十三、十四到十五的差异是中元节佛教“目连救母”与道家“地官赦众”双重文化属性并存交融的结果。

同时,家族祭祖受到重视并成为中元节主角以来,民间对于祖先的观念发生着变化。祖先同时具备着伴随神和远方客的身份,这是祖先原始鬼属性依然存在的体现。