安徽省文化旅游资源时空演变特征研究

丁 娟, 江期文, 张辰辰

(安徽大学 商学院,合肥 230601)

文化旅游资源是文化旅游产业发展的重要基础和前提[1],其时空特征及演变在旅游产品开发、旅游品质提升、旅游经营和区域旅游发展中起着重要的作用。

文化旅游资源是指具有旅游吸引力并能够体现文化内涵的自然因素、人文因素的总和[2]。国外对“文化旅游”的研究比国内起步早,美国的麦金托什在1977年首次提出“文化旅游”的概念,认为“文化旅游囊括了关于旅游的各个方面,旅游者总可以学到他人的历史和遗产,以及他们的当代生活和思想”[3]。对于文化旅游资源:研究内容上,国外学者主要从其概念、类型、开发价值评价、保护性开发等视角对文化旅游资源开展研究[4-5];国内学者主要从其概念[6]、分类[7]、价值评估[8]、整合开发和保护[9]等方面出发对文化旅游资源开展相关研究,不同研究各有侧重,但都体现了文化旅游资源的特征。研究方法上,目前以定性研究方法为主,主要从经济学、社会学等角度出发对文化旅游资源进行研究[10],对资源空间分布的研究主要以定量研究方法为主,其中运用较广泛的是利用ArcGis10.2空间分析工具对其进行研究分析[11-14],从而了解资源的空间分布特征。研究尺度上,目前对全国或者一个区域的文化旅游资源进行统计并进行时空特征的探讨稍显不足,大多数学者选择以文化旅游资源里面的一个分支为研究对象,其中又以非物质文化遗产最为学者关注,在这方面,学者们又更加侧重对其空间特征、成因及开发开展研究[15-17]。就安徽省而言,学者研究其文化旅游资源时空分布特征的尚不多见,而更加侧重对安徽省文化旅游资源的整合和开发模式进行相关研究[18-19]。

鉴于此,本文以安徽省文化旅游资源为研究对象,从地理学视角切入,利用ArcGis10.2空间分析方法对安徽省文化旅游资源的时空特征进行分析,通过较为系统的梳理,以了解安徽省文化旅游资源的空间分布特征和时间演变规律,以期能为安徽省文化旅游资源的开发与保护提供一定的理论支持和实践参考。

一、数据来源及研究方法

(1) 数据来源 本文按照最新国标《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017)对安徽省文化旅游资源进行整理,统计数据来源为《安徽省统计年鉴》、安徽省非物质文化遗产网和安徽省文化厅。把统计的1 154项文化旅游资源单体作为研究对象,利用Google Earth获取每个研究对象的经纬度,其中不能确定具体地理位置的文化旅游资源单体,统一以其所在县或市的中心地理坐标作为其地理坐标数据;为使分析更加精确,对于属于多个地区的非遗项目,本研究按照非遗申报地所在市区进行拆分。安徽省地图来自国家基础地理信息中心1∶400万矢量地图。

(2) 研究方法 通过Google Earth选取所有研究对象的地理坐标,然后利用ArcGis10.2将各矢量数据统一投影,从而对安徽省文化旅游资源的地理位置和空间分布特征进行可视化表达。

第一,最邻近指数。研究点要素空间分布,首先要确定其属于哪一种空间分布类型,一般分为聚集分布、均匀分布和随机分布三类。最邻近指数(Nearest Neighbor Index, NNI)是一种常见的用来判断空间分布类型的重要指标,计算公式为[20]:

(1)

(2)

第二,核密度分析。核密度估计法(Kernel Density Estimation, KDE)是空间分析中的一种非参数估计,可以用来测量空间要素的聚集程度。核密度基本原理是区域点密度越高,事件发生概率越大;反之在点稀疏的区域,事件发生的可能性较低。其表达式为[21]:

(3)

二、安徽省文化旅游资源概况

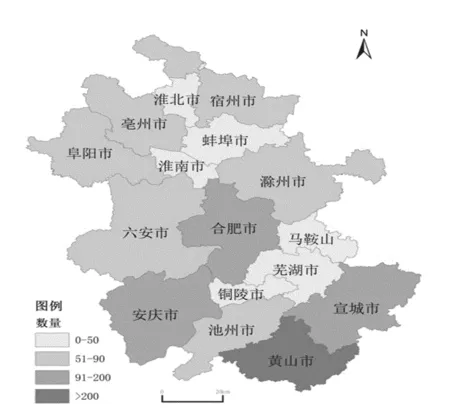

(1) 文化旅游资源空间上分布情况 安徽省域内富含多样的文化旅游资源,本文按照最新国标《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2017)将文化旅游资源分为遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品和人文活动四个主类,并按照物质类和非物质类为标准对这些文化旅游资源进行二次划分,其中,遗址遗迹、建筑与设施、旅游产品、文化名人等文化旅游资源划分为物质类;民间习俗、民间文学和传统戏剧等划分为非物质类。本文将安徽省各类文化旅游资源共1 154项,分地市进行了统计,其分布状况如表1所示:

表1 安徽省各市文化旅游资源数量分布表

图1 安徽省文化旅游资源市域分布图

由表1可知:在资源数量方面,安徽省物质类文化旅游资源共624项,占总数54.07%;非物质类文化旅游资源530项,占总数45.93%。因此,安徽省物质类文化旅游资源比非物质类文化旅游资源在数量上略占优势。在文化旅游资源市域分布尺度上,安徽省的16个地级市具有显著不均衡性,按照其分布丰度由高到低可以分为四个梯度:第一梯度为黄山市,共有228项文化旅游资源,占全省约五分之一,其中物质类和非物质类分别占58.77%、41.23%;第二梯度为宣城市、合肥市和安庆市,总数均超过90项,其中合肥和安庆两市的物质类和非物质类文化旅游资源数量之间差距明显,约20%;第三梯度为亳州、池州、六安、阜阳、滁州、宿州和芜湖市,数量均超过50项,除了亳州市和芜湖市,其他几个市的两种类型资源在数量上差距很大;第四梯度为淮南、马鞍山、蚌埠、淮北和铜陵市,数量均低于50项,在总数中占比较少。

从省域地理空间维度来看(见前页图1),安徽省文化旅游资源多分布于皖南及皖西南地区,主要包括黄山市、宣城市和安庆市,这三个市是皖南国际旅游文化示范区的重要组成部分,发挥着文化旅游资源禀赋的巨大能量,尤其以黄山市的文化旅游资源最具有代表性,种类上和数量上均有很大的优势,这主要源于黄山市是徽文化的核心区,其文化底蕴深厚,资源品味极高。

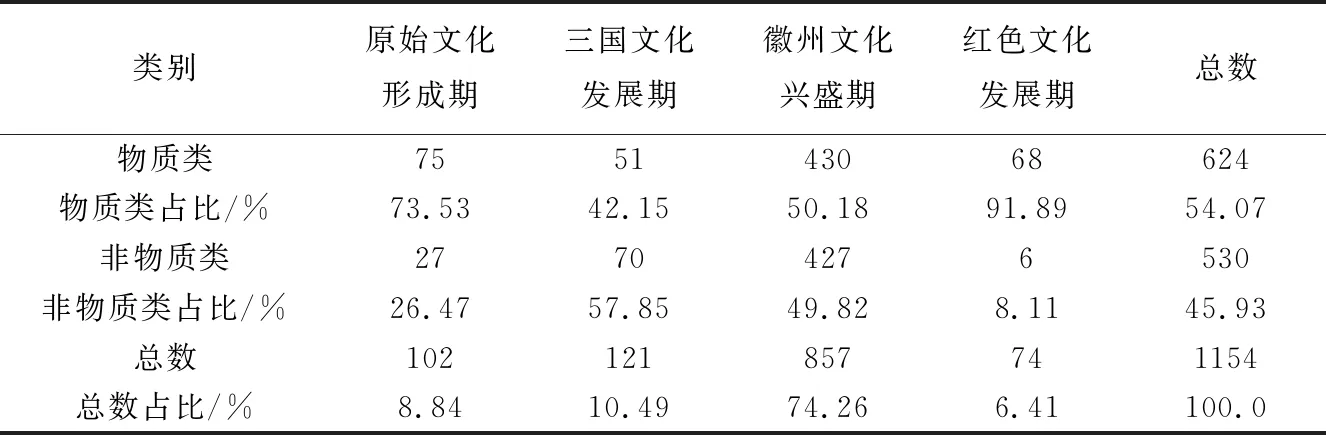

(2) 文化旅游资源时间序列上的概况 安徽省历史文化悠久。本研究在考虑安徽省的政治、经济、人文等历史背景的基础上,按照安徽省文化旅游资源的产生时间,将它们总体上划分成四个历史时期进行分析,分别是原始文化形成期,指从旧石器时代到先秦,历经夏、商、周等朝代;三国文化发展期是指从秦到唐朝,历经汉(西汉、东汉)、三国时期、南北朝、隋等朝代;徽州文化兴盛期,指从唐朝到清代,历经宋、元、明、清等;红色文化发展期,指民国时期至今。由于历史渊源、地域特征等因素的影响,安徽省文化旅游资源不仅在空间分布上呈现明显的区域不均衡性和差异性,同时,在历史时期分布上也具有明显的差异性,具体表现在属于不同历史时期的文化旅游资源在数量和禀赋方面均差别较大。

表2 安徽省文化旅游资源各个时期分布表

由表2可知,第一,起源于徽州文化兴盛期的文化旅游资源共857项,占比74.26%,表明安徽省在唐宋至明清这个时期达到了文化鼎盛时期,尤其是在明清两代,徽文化昌盛。这一时期内,物质类和非物质类文化旅游资源分布较均衡,约各占一半。第二,原始文化形成期的文化旅游资源共102项,占比8.84%,其中物质类占比73.53%,由于这一时期年代比较久远,因此该时期物质类中以古遗址和古墓葬为主。第三,三国文化发展期的文化旅游资源共121项,占比10.49%,其中非物质类占比57.85%,比物质类多21项。第四,红色文化发展期的文化旅游资源相对而言较少,共74项,仅占6.41%,其中91.89%都属于物质类。

三、空间分布特征

为了分析安徽省文化旅游资源的空间分布特征,本文选用最近邻指数和核密度两种方法进行分析。通过最近邻指数测算出文化旅游资源的空间分布属于哪一种类型,在此基础上,通过点要素核密度方法对其空间分布的状况特征进行具体的分析。

(1) 空间分布类型 将每项文化旅游资源都抽象为一个点状要素,并用最邻近指数来判别其分布类型,主要包括集聚型、随机型和均匀型。通过ArcGis10.2中的Average Nearest Neighbor进行分析,得出最邻近指数(NNI)、Z值和P值。

分析结果显示,安徽省文化旅游资源的最邻近指数NNI=0.29<1,且Z值=-46.27,P值为0,表明安徽省文化旅游资源空间分布上为集聚型分布,且集聚性较强。把文化旅游资源划分为物质类和非物质类,利用最近邻指数分析它们的分布类型,结果显示物质类和非物质类的最近邻指数分别为0.34和0.28,均小于1,说明两者均属于集聚型分布(见表3)。相比于物质类文化旅游资源,非物质类文化旅游资源具有更强的集聚性。

表3 安徽省文化旅游资源最近邻指数统计表

(2) 空间聚集状况 利用Kernel density工具对安徽省文化旅游资源进行可视化探测,并且针对不同类型的文化旅游资源进行具体的分析,得出以下结论:

第一,安徽省文化旅游资源的总体分布特征集聚分布特征明显,总体呈现出“南密北疏,一核三片”的空间格局。由于各地区的历史演变、社会经济活动方式等方面的差异,安徽省文化旅游资源南北差异很大,表现出“南密北疏”的分布特点,形成了一个高度核心集聚区和三个次级集聚区。其中在安徽省南部地区形成一个以黄山市为核心,并以此为中心向四周扩散的高核心集聚区,包括黄山、安庆、池州、宣城等市。三个次级集聚区分别是以合肥市为中心的皖中地区、以淮南和蚌埠为中心的皖北区域和以亳州市为中心的皖西北地区。这三个次级集聚区也具有其独特的地域文化,主要是以江淮文化和红色文化为主要特色。安徽省的文化旅游资源在空间分布上呈现出明显的区域不均衡性和差异性,形成整体的自北向南逐渐递增的分布特征。

第二,安徽省不同类型的文化旅游资源的分布特征表现为:物质类文化旅游资源在空间分布上呈现出一个“一核三次”的环形集聚区。皖南地区形成一个以黄山市为核心,并以此为中心向四周扩散的高度核心集聚区。三个次级集聚区分别是以合肥市、安庆市的东北部和池州市北部为核心。此外,皖北地区也分布大量的物质类文化旅游资源,只是在空间分布上不够集中,未能形成集聚区。由于淮河地域特殊的地理位置和人文环境,皖北代表的文化主要是楚汉文化和淮河文化等,所以这个区域的物质类文化旅游资源主要包括古遗址、古墓葬、古建筑等。非物质类文化旅游资源在空间分布上呈现出“一核四次”的分布格局。其中高度核心集聚区以黄山市为核心,在这个集聚区的辐射下,安徽省整个东南部地区形成一个集聚片区。四个次级集聚区分别以合肥市、淮南市、阜阳市和亳州市为核心,集聚态势相对独立,与周围的区域扩散性不像皖南地区那么明显。

四、时间演变特征

以时间轴为切入点,对安徽省文化旅游资源所处时期进行整理,再把它们放到空间轴坐标上考量它们在不同历史时期的分布特征。

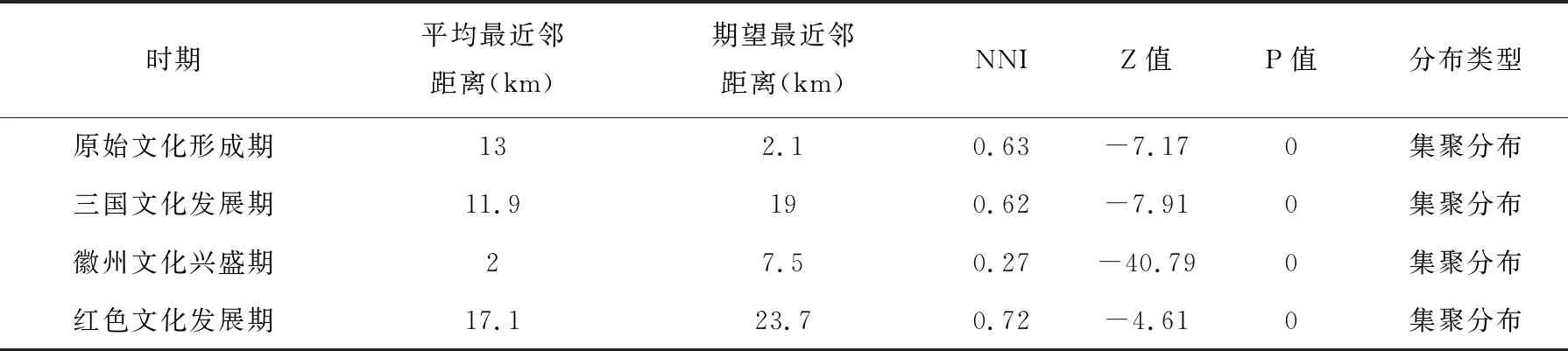

(1) 不同历史时期空间分布类型 通过最邻近指数能够判断出安徽省四个不同历史时期的文化旅游资源空间分布属于哪一种类型。

表4 安徽省文化旅游资源各时期最近邻指数统计表

四个历史时期的最近邻指数分别为0.63、0.62、0.27、0.72,均小于1,说明安徽省文化旅游资源在四个历史时期均属于集聚型分布,但集聚程度存在显著差异。徽州文化兴盛期的最近邻指数最小,Z值为-40.79,集聚性尤其明显。其他三个时期的平均最近邻距离明显大于第三个时期,最邻近指数均超过0.5,说明安徽省文化旅游资源在这三个时期均呈现出多区域的集聚分布,见上页表4。

(2) 不同历史时期空间分布特征 第一,原始文化形成期——单核结构带状分布。原始文化形成期的文化旅游资源总体上呈现出单核结构带状分布的特征,包括一个高密度核心集聚区和一个次密度核心带区,主要分布在皖北和皖中地区,皖南地区分布的相对较少。高密度核心集聚区位于皖北地区,以六安市为核心,逐渐朝西北方向发散,形成一个集聚片区,主要包括亳州、淮北、宿州等市;次密度核心带区位于皖中地区,包括三个分别以合肥、马鞍山和宣城为核心的次级集聚区。在高度核心集聚区和次密度核心带区中间形成了一条过渡渐进带,从而形成整体的自北向南逐渐递减的态势。

由于历史悠久的缘故,安徽现有的原始文化旅游资源主要属于物质类,古遗址和古墓葬占绝大多数,此外这一时期也产生了老子、华佗、庄子等举世闻名的文化名人;非物质类文化旅游资源不仅包括 “梁山伯与祝英台”等民间传说,还包括“巢湖民歌”“大别山民歌”等流传至今的非物质文化遗产。

第二,三国文化发展期——双核结构零星分布。这一时期的文化旅游资源呈现出双核结构零星分布的的特征,包括两个高密度核心集聚区和四个次级集聚区。这几个集聚区在空间上相对独立,两个高度核心集聚区分布在安徽省的南北两端,一个以亳州市为核心,另一个以黄山市为核心。第一个区域的集聚程度明显比原始文化形成期同位置的集聚性更强,四个次级集聚区分别以淮南、合肥、马鞍山和宣城为核心,零星分布在各个区域。和上一历史时期相比,这一时期中以六安市为核心集聚区的集聚性有所减弱;而逐渐由皖北地区向皖南地区转移,说明这段历史时期,皖南地区的文化迎来了新的发展机会。

相比于原始文化形成期,三国文化发展期最大的特点就是非物质类文化旅游资源在数量上明显增多;在资源特征上,这一时期的文化影响深远,这也造就安徽省有着丰厚的三国文化旅游资源。非物质类文化旅游资源中包括 “孔雀东南飞”等流传至今的故事、“剪纸”等传统技艺。

第三,徽文化兴盛期——单核结构片状分布。在徽文化兴盛期,安徽省文化旅游资源聚集现象尤其明显,主要分布在皖南地区,总体呈现出单核结构片状分布的特征,形成一个以黄山市为核心的高度核心集聚区,以放射状同心圆的方式向四周发散,辐射到安庆北部、宣城西南部、铜陵等地区;其他地区也分布大量的文化旅游资源,但在空间分布上核密度较小,未形成明显的集聚区。相比前两个时期,这一时期分布在皖北地区的文化旅游资源显著减少,集聚性也很低,从而形成从北向东南逐渐递增的态势。

第四,红色文化发展期——双核结构圈层分布。这一时期的文化旅游资源总体上呈现出双核结构圈层分布的特征,包括两个高密度核心集聚区和三个次级集聚区。两个高密度核心集聚区分别以六安和合肥为核心,并围绕着核心向外圈层扩散,形成一个“双核”结构的集聚区,这两个集聚区位于我国著名革命老区的皖中大别山区。在“双核”结构的高度核心集聚区南部还分布着三个次级集聚区,分别以安庆市、黄山市和宣城市为核心。这五个集聚区的空间格局不是相对而立,而是彼此之间存在一定的联系,从而在皖中和皖南地区形成一条带状的集聚分布区。

红色文化发展期历经近一个世纪的发展,其特点尤其鲜明。皖西大别山是全国红色旅游重点目的地,红色文化旅游资源以其精神内涵和革命精神为主要承载来面向大众。在数量上仅占比6.41%,以物质类居多,其中大多数是红色革命时期遗留下来的重要场所旧址和烈士陵园等。

五、结论与讨论

(1) 结论 安徽省文化旅游资源在市域分布上具有显著不均衡性,按照其分布丰度由高到低分为四个等级,其中第一等级黄山市数量上约占全省五分之一。通过分类整理发现物质类文化旅游资源比非物质类文化旅游资源占比约高9%。将安徽省文化旅游资源划分为四个历史时期,不同历史时期内分布的文化旅游资源数量和资源特征差别均很大,其中徽州文化发展期的文化旅游资源数量最多,占比74.26%。

空间分布上,属于集聚分布类型,集聚性较强。物质类文化旅游资源和非物质类文化旅游资源的最近邻指数均小于1,属于集聚分布类型,后者的集聚性比前者更明显。通过核密度工具分析可知,安徽省文化旅游资源总体上呈现出“南密北疏,一核三片”的分布格局,其中物质类文化旅游资源在空间上呈现出环形集聚区的分布格局,非物质类文化旅游资源呈现出“一核四次”的分布格局,并且物质类和非物质类的高密度核心区均为以黄山市为核心的皖南地区。

时间分布上,安徽省不同历史时期的文化旅游资源均属于集聚分布类型,其中徽州文化兴盛期集聚性最强。原始文化形成期的文化旅游资源呈现出以六安市为核心的单核结构带状分布的特征;三国文化发展期,呈现出以亳州和黄山为核心的双核结构零星分布的空间格局;徽州文化兴盛期,文化旅游资源集聚分布在皖南地区,形成以黄山为中心的单核结构片状集聚区;红色文化发展期,集聚中心从皖南地区逐渐向北转移到了皖中大别山区,形成以六安和合肥两市为核心的双核结构圈层分布的空间格局。

(2) 讨论 在借鉴已有研究成果的基础上,本研究从空间和时间两个维度出发,利用ArcGis10.2空间分析工具对安徽省文化旅游资源的时空分布特征及演变进行研究分析,以期为文化旅游资源开发与保护、文化旅游融合发展等研究提供新的依据和思路。近年来,学者们侧重对文化旅游资源的概念界定、赋值评价、整合开发等方面的研究,以全国或某个区域为研究范围,研究文化旅游资源时空分布特征的尚不多见,这主要源于目前对文化旅游资源尚没有统一的概念和分类界定。但是了解文化旅游资源的特性是文化旅游发展的前提,在此基础上才能制定出合理的开发方案,进而推动文化旅游的快速健康发展。