那仲良访谈

那仲良

普拉西多·冈萨雷斯·马丁内斯

顾心怡 译

访谈时间:2019 年9 月26 日

访谈嘉宾:那仲良(Ronald G. Knapp)

访谈人:普拉西多 · 冈萨雷斯 · 马丁内斯(Plácido González Martínez)

访谈英文原文链接:https://www.built-heritage.net/ronald-knapp-interview

引言

那仲良(Ronald G. Knapp)教授多年来致力于中国研究,是美国在中国建筑知识领域的权威专家。他早年先后在史丹森大学(Stetson University)和匹兹堡大学(the University of Pittsburgh)学习地理学和历史学,之后通过令人瞩目的学术成果推进了西方对中国乡土建筑的了解,其中最重要的是他的开拓性研究著作《中国传统乡村建筑:普通住宅的文化地理研究》(China’s Traditional Rural Architecture: A Cultural Geography of the Common House,1986年),这是第一本向西方读者介绍中国乡土建筑的英文书。那仲良教授1968—2001 年期间任教于约州立大学新帕尔兹分校(State University of New York, New Paltz)的地理学系,1995—2001 年间担任系主任职务,同时也是亚洲研究项目的成员。现为纽约州立大学杰出荣休教授。他至今保持着对中国的浓厚兴趣和为加强中美文化交流贡献力量的热情。(图1)

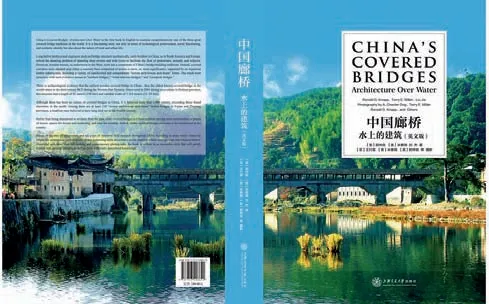

2019 年9 月,在第七届中国廊桥国际学术研讨会(由上海交通大学主办,于上海市和浙江庆元县两地举行)期间,那仲良教授与米泰瑞(Terry Miller)教授介绍了他们与交通大学的刘杰教授合作撰写的新书《中国廊桥——水上的建筑(英文版)》(China’s Cov ered Bri dges: Architecture Over Water),书中介绍了廊桥独特的建造技术和悠久的发展历史。《建成遗产(英文)》(Built Heritage)和《建筑遗产》两刊利用那仲良教授访问上海的机会,与他就此书进行了讨论。对于中国乡土建成遗产越来越受到关注的现状,及其所面临的机遇和挑战,他也提出了透辟的见解。

1 聚沙成塔冈萨雷斯:

中国正经历对过去进行研究的复兴,并将这种研究纳入界定未来中国社会的框架。您见证了中国向重视遗产方向的转变。您认为中国遗产保护领域,最大的机遇和最大的挑战分别是什么?

那仲良:

是的,我在一个长时段见证了这一点。1965 年我去了台湾;1971—1972 年我住在新加坡;这段时间我也去过香港很多次;在1977年首次来到中国大陆之前,我每年都去台湾。20 世纪70 年代晚期到80 年代早期,我见到的大多是几乎未经改变的村庄:房屋是经过很长一段时间慢慢累积的,使用20 世纪早期或19 世纪,甚至可能更早的、真正的传统构件,间杂着一些20 世纪,尤其是1949 年之后的新建筑。我对此的早期思考记录在两本早年著作中,包括1986 年出版的《中国传统乡村建筑——普通住宅的文化地理研究》(China’s Traditional Rural Architecture: A Cultural Geography of the Common House)和1989 年出版的《中国乡土建筑——宅形与文化》(China’s Vernacular Architecture: House Form and Culture)。(图2)

图1 那仲良教授(图片来源:那仲良提供)

在更广的层面上,1992 年,我编辑了一本书,名为《中国景观——作为地点的村庄》(Chinese Landscapes: The Village as Place),其中包括了多领域国际学者的一系列见解(图3)。此书出版时,如果你到一个村庄,还是能看到那种年代层次,这也是当时我特别感兴趣的一个话题。当时,我已经对浙江省内从20 世纪80 年代开始进行的村落迁移工作有所了解。当地设计单位的建筑师会画出显示传统村落中传统建筑和空间分布的大幅面地图,旁边是根据那时的规划原则绘出的非常几何化的新村规划图。当时的意图是,建好新村后把所有人都从老村迁进新村,然后摧毁老村。我收藏了几张这样的地图。

迁村的过程中,我了解到那个时期我接触的以建筑师为主的中国专家们,还只关注单体建筑的保护:这座房子、那座房子、那座祠堂、这座住宅、这座桥……但是他们中许多人脑海中没有景观这回事。但作为一名地理学者,我的关注点主要在这里。例如,20 世纪70 年代后期有一套系列著作,首先出版的是《浙江民居》(图4),其他许多省份也紧随其后。这个系列的大多数研究工作完成于20 世纪50—60 年代,但直到文革结束之后才出版,甚至研究人员也没有署名,署名者是他们的单位,也就是集体作者。这套书虽然对整个村落也有描述,但关注点总是在单体建筑上:建筑平面、立面、剖面,再来几张照片。有时会突然出现一点描述村落整体景观的信息,但这种信息太少了。这些书是展现20 世纪50—60 年代中国风貌的绝佳资料,其中包括了当年的中国建筑学学生们按比例绘制的精美图纸,以及由于当年的相机和加工条件的限制而质量稍差的黑白照片。

那时候我经常用这套书查找看起来特别有趣的建筑。我记得有几次去安徽省寻找这些建筑,却发现想找的房子已经不在那里了。所以,至少图纸绘制的努力对记录下建筑特征来说还是相当重要的。我也渐渐明白,那些早年的图纸记录工作是在最容易到达的地方完成的:通常,当地向导会租一辆车将调查队带到主干公路沿线的村中,并且不会去往下一个山头。一般我去到这样的村子找不到想看的建筑时,我会与当地人交谈,他们会说:“翻过这座山,山那边有更好的。”所以我就翻过村旁的山,发现当地人所言不虚,山那头的建筑更好,但这些建筑并没有被画下来。所以,这样的经验使我明白,在当年,即使建筑师看到大量有趣的建筑,并聚焦于这些建筑的一些历史信息,其关注范围也会受到局限,因为当年没办法完成如此密集的工作量。这些年来,有一些中国的博士研究生可能参照了这种办法,也就是按照一张照片或一份图纸,到某地去看一个有价值的村落,发现可以用来完成博士论文的案例,并用6—8 个月的时间调研。从20 世纪末到21 世纪的第一个十年,有一批基于这类博士论文的书籍出版。

2001 年我从教职退休后,继续从事研究和写作,写作对象逐渐转为面向受教育的非学术性读者,旨在向西方人阐明中国建筑文化的美、背景和深度。2000 年以来出版的很多书中,《家——中国人的居家文化》(2011)和《图说中国民居》(2018)两本(图5)翻译成了中文。

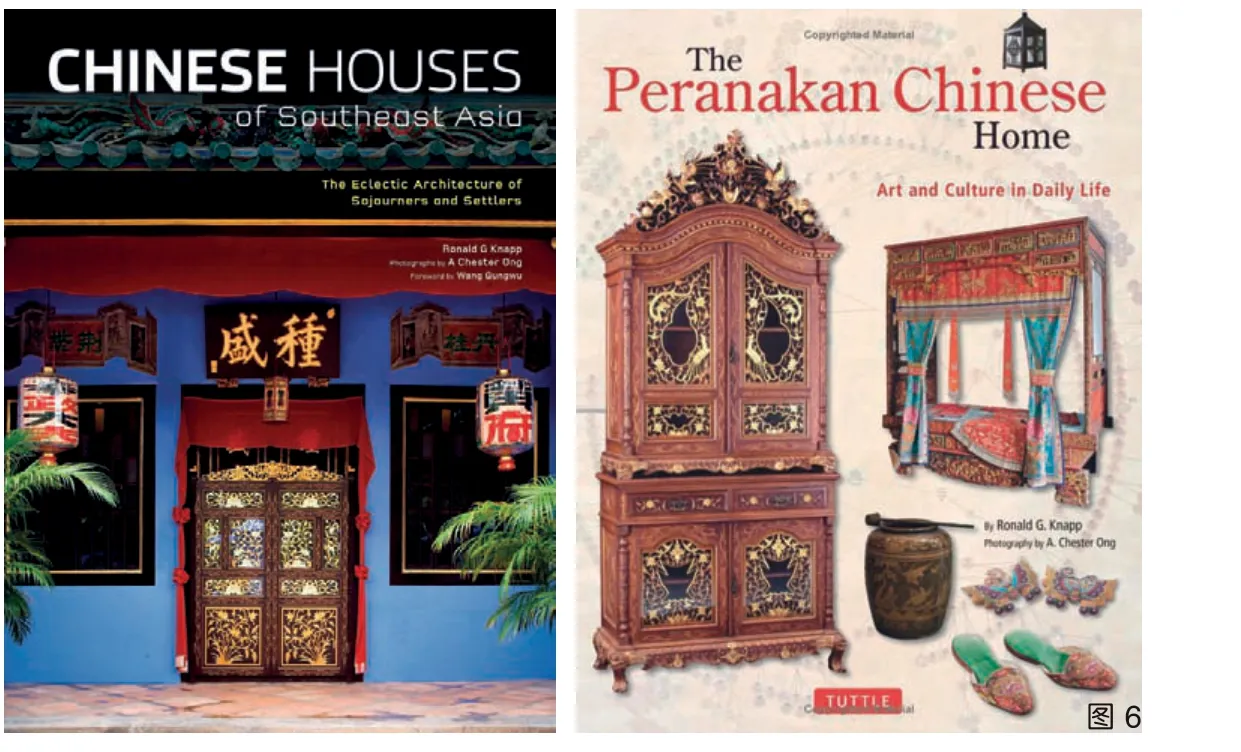

此外,我在早年经历和兴趣的基础上,对东南亚华人数个世纪以来建造的建筑和聚落进行了田野调查和文献研究。展现这方面研究成果的两本书(图6),将华人移民及其移民家庭与他们在国内家乡的村落联系了起来。

在我的所有研究中有一个关键性的资源,那就是著名摄影师李玉祥的纪实摄影。我认识李玉祥本人也已有25 年。他的镜头经常捕捉到建筑师和遗产专家忽视的细节,他的作品也以这种方式驱使我用新的方法看待住宅。20 世纪80 年代后期到90 年代前期,他出版了一系列名为《老房子》的又厚又重的书(图7)。他周游全中国,一个省一个省地去拍摄建筑的黑白照片。各种美丽的木构件、石构件,呈现为极具冲击力的照片。这套书每一本往往都会邀请一名学者写一篇中文文章,我则被邀请将其中一些文章译成英文,译文附在中文文章后面。我对他评价很高,因为他使老住宅得到聚焦。但由于它们是“老房子”,所以这里的关注重点也还是在建筑本体而非村庄整体。

我前面的这些话是为了告诉大家,大多数这样的工作都是个人导向的,相对来说影响很小。许多中国人、部分外国学者和业余爱好者,都是遵从个人喜好行动,并没有自上而下的引导。尽管如此,这些个人的努力随着时间的累积聚沙成塔,开始逐渐形成某种更大且更重要的事业。

2 遗产、旅游和景观

那仲良:

2000 年,西递和宏村被列入联合国教科文组织世界文化遗产,是中国乡土建筑遗产地首次被列入世界文化遗产名录。1987年,我与一位朋友从杭州去往宏村,那是我第一次遇到有人售卖参观一处中国村落的门票。现在我还保留着那张门票(图8),以及售票员坐在树下一张桌子后面的照片。当年,这里还没有其他游客。那时候村里还住满了当地村民,他们过着自己的日常生活,但仅仅几年后,他们已经开始觉得这里与众不同了。

在那之后,我又多次重访。其中比较早的一次是在20 世纪90 年代后期,那时已经发生了一些引人深思的变化:

那时还没有发展出面向游客的村手工业,村里向游客售卖的所有东西几乎都是在其它地方随处可见的品类。随时间变化,你会发现事情向正确的方向发展,这里的当地人吸取经验,明白了游客们并不想来到宏村却买关于长城的纪念品,所以当地的手工业发展了一阵。随后你就会发现,现在那里售卖的都是游客想象中“应当是本村特色”的东西。

还有物理上和基础设施上的变化。由于大量游客乘坐公共汽车来到宏村,当地政府不得不新建了一座停车场。它的样子与我1987年在村口看到售票员的地方不同。这意味着村落的可达性得到了很大的提升。而这与下一件事相关,那就是,导游讲述的故事与我初来时听到的不同,因为这些故事主要是为走马观花的中国游客们编造出来的。

最后,随着时间流逝,许多当地村民搬离了村子,将他们原来的家租给外来村民。外来村民给他们租金,然后在村里出售从贸易网上弄来的东西。这样,当地人通过住在附近更好的房子里并租赁自家设施获得了收入,于是他们就离开了生活条件没那么好的老镇。接下来发生的是,许多老房子被改造为爱彼迎(Airbnb)那样有卫生间、电灯、空调等全套设施的套房,因为游客们需要这些设施。他们不想要敞开的窗,那样就得点蚊香,他们想要24 小时热水,而不仅仅是早晚各两小时的热水供应。

这些事情是一点点发生的。然而,当西递和宏村获得了联合国教科文组织的身份并开始让投资者盈利,其他地方也竞相效仿,因为它们提供了一个很好的范式。当然,如果你从村民经济收益的角度看,已有社会学研究表明,并非所有村民都从中受益。这也是事物自然本质的一部分,总有些精于赚钱之道的外乡人来占本地人的便宜。但是,总体说来,本地人也能离开有些落伍的18、19 世纪的老房子,搬进现代的居民楼,而这是他们的村子登上名录前做不到的事情。

图6《东南亚华人住宅》(2010)和《土生华人的家》(2013)封面(图片来源:那仲良提供)

2000 年的时候,整个中国有很多村子都试图模仿这种范式。其中有些村落非常成功:上海周边的所有水乡(朱家角、乌镇、同里)都各有一个自己开发得很好的品牌,大量游客,大面积的停车场还有大量资金的涌入“淹没”了这些水乡。我依然喜欢去这些地方,但只在很早的清晨和很深的夜晚。而另一方面你还会发现,有些村子投入了大量资金用于改善,但现在又变得破旧了。其中有的村落交通仍不便利,其他一些村落苦于缺乏管理,还有的村落缺乏维护……你会发现,这些曾经是颇有希望的村子……但教训是,不是所有人都能成为赢家。

如今中国正做出的努力之一是,2012年以来,4 000 多座村庄被认定为美丽乡村、历史文化名村或生态文明村。遍布全国的这4 000 余座村落一般由专家学者认定。努力方向是,在村落改造资金到位前,不允许它们做出过多改变,但最终这些村子也会成为旅游热点。毫无疑问,同济大学也在给这其中的一些村子做设计工作。清华大学正在给其中许多村落做设计,尝试将村落作为景观,作为文化景观和历史景观看待。这是一种全新的尝试,因为先前只关注建筑个体,如今则越发趋向于关注景观。

冈萨雷斯:

这些成功或失败的案例描绘了遗产与旅游“产业化”的结果……那仲良:

图7《老房子》系列的部分护封(图片来源:同图6)

图8 1987 年的安徽宏村门票(图片来源:同图6)

是的,这与现代化相关。我在20 世纪80 年代从杭州去宏村时,坐了12 个多小时的汽车,现在只要2 小时不到。中国很多地方都通了高铁和高速公路,人们有私家车,等等。尤其是到了假期,中国每个人都会出门旅行,这给很多适合游览的好地方带来了过度旅游的问题,到了这些地方你几乎寸步难行。

这里面也有动机因素:许多去参观著名住宅的游客并不是因为房子本身的遗产价值去的,而是因为这些地方曾在影视剧里出现。所以如果你去山西省,以平遥为例,这些遗产地的展览室里有相关电视剧或者电影的信息展示,人们是冲着曾经在这儿拍戏的影星而去的,并不会注意到历史建筑。所以人们来到这里并不总是为了恰当的理由!

冈萨雷斯:

对景观的关注带来了管控变化的问题。你认为管理在遗产保护中扮演了怎样的角色?

那仲良:

我参加了纽约州最大的自然保护区项目,这个保护区有8 000 英亩,是很天然的区域,一年四季都在吸引游客。我们有句俗话:“为公众从公众那里拯救土地。”要做的是保存历史环境的完整性,这样人们才能享受它,但同时你得非常小心注意它不会被人们破坏。我们还使用了美国国家森林服务曾经用过的一个原则——可接受变化限度,意思是你预期到会发生变化,所以必须评估资源,预先决定哪些区域可以容纳更多人流,哪些区域则应该有较少的人流。

除非你有一个关注可接受变化限度的管理计划,否则其价值就会毫无疑问地降低。在中国,越来越多人注意到这一点。以故宫为例,去年它采取了每日限流措施。1977 年我第一次去故宫的时候,所有殿都可以进去,可以离所有的展品非常近,可以照相,而且你是直接在那些石台阶上行走。后来他们用竹子盖在台阶上,因为过了一些年之后,台阶开始磨损,人们的日常接触使台阶逐渐被磨掉。

如果你去西方的博物馆,比如去卢浮宫看《蒙娜丽莎》,你会发现那里过于拥挤,以至于你几乎无法举好相机照相;这样同样也无法欣赏画作。但在中国,展示的常常是一件复制品。所以欧洲的很多地方在着重强调虚拟博物馆:如果你有线上展览,就可以拥有虚拟体验,这虽然不是真实的,但绝对能保护原件。

我想中国正在越来越多地做着这样的管理,而且他们不必向西方学习,只需要从自身吸取经验。这里的变化很快,但我不会对此过多批评。我想,随时间推移,中国人会在不受外国干扰的情况下按部就班地共同行动。所以,总结一下,现在面对的是管理问题,理解场所变化的问题,以及为了公众,并从公众那里保护资源的问题。

冈萨雷斯:

你对引入第三个因素,即“与公众一同保护”的可能性怎么看?

那仲良:

这个问题提得好!我的答案当然是肯定的。我参与了自己居住的镇上的很多规划工作。我们一直有重要的公众外联,其中包括所有我们想做的事情。我们有一个项目是为一个历史区域规划一座停车场,为此开了12 场公开听证会,也获得了压倒性的公众支持。但是有一个小团体反对这个项目,他们每次都带着同样的反驳意见前来,而规划委员会则耐心地听取了12 次他们的意见。最后,规划委员会继续了这个项目,所以对此感到不开心的人依旧不开心。但我们相信,公众参与是重要的,你听取人们的声音以改善方案,所有人都能从中获益。

但这是一个缓慢的过程。在中国,寻求公众投入的情况较少,地方政府可以雇佣一个专家来设计基础设施,并且可能在两年内就建好。在美国,类似的项目可能要耗费15 年时间、数百万美元的投入以及很多专家顾问,有时候即使这样,项目还是完不成。所以,我相信大众,这主要是因为我是一个耐心的人,但是不能永远这样消耗下去,总是存在一个向前发展的需要,得有人来做出决策。与公众一同工作很重要,但找出正确的利益相关者更加重要,因为有的人只是喜欢高谈阔论,听他们讲话有时就是在浪费时间……但总体说来,我相信“与公众一起”是一个非常重要的部分。

公众参与的观念还帮助质疑了占主导地位的自上而下的方法,这影响到了遗产完整性和原真性。总有这样的情形出现:你看到一处人尽皆知值得保护的景观,但有时候总有建筑师、规划师和设计师们不知道这处景观大致是如何形成的,却想着如何改变它。然后他们拿出一个设计方案,多数是非常漂亮的方案,但缺乏原真性,可能也无法反映景观本体的完整性。

举例说来,回顾20 世纪70 年代前后关于中国南方村落的文字材料时会发现,这些资料多半由在北京或上海的人写成。这些专家到偏远村落之时,他们不会问当地木匠:“你管这个叫什么?你做的这个步骤叫什么?”而常常将他们在北京和上海所用的术语套用在对当地进行描述的文字里面。然而,这些术语并非当地术语,而是来自其他地方,而下一代人来的时候,用的是这些被强加上去的术语,而准确的当地术语却被边缘化。现在福建的一些学者已经阐明了这一问题。他们走访地方工匠以恢复实际的术语,并开始整理出这些术语与强加上去的术语的对照表。

关于遗产话语如何同质化,还有一个例子。我记得浙江庆元有一个叫月山的村子,村落遵照风水布局,这是其相当重要的一个设计思路。但我第一次去那里的时候,导游根本没有提到这一点。我们游览了一座座桥,参观了一座祠堂,但关于这些碎片如何一起拼成整体的传统景观,无人提及。我不相信这是因为没人愿意用“风水”这个词,因为用这个词是可以接受的,甚至现代建筑师也在使用这个术语。所以,我想强调的是,当你在描述月山这样的特定村落时,需要将之与景观联系起来。而这才是这个村子真正重要的故事,而不是这座桥、那个房子。这种综合的叙述需要被清楚地讲出来。

冈萨雷斯:

联合国教科文组织(UNESCO)和国际古迹遗址理事会(ICOMOS)最近的遗产保护分类和方法,比如文化景观或历史性城镇景观的定义,依然在中国学者这里遇到应用上的阻力。在您看来,中国遗产的定义有什么独特之处?我们如何在中国和西方的这一领域之间架起可能的“桥梁”?

那仲良:

据我所知,实际上中国也有学者接受这些东西。我的个人感受是,如今中国对文化景观的概念明显持接受态度。当然,这与以往不同。现在我会说,在美国方面,有些地方会关注它,有些地方不会。但我想,如果你看看这4 000 余处列入美丽乡村计划的中国村落,它们并非因为看起来美而入选,因为不是所有的村子都很美,而是因为它们有历史和文化上的意义,所以被认为是文化景观。也许中国认同这些比较慢,但你还可以问这么个问题:“为什么UNESCO 和ICOMOS 花了那么久才看到景观问题?为什么这些没有在25 年前就发生?”它们也很慢啊!

冈萨雷斯:

同济大学的韩锋教授强调了中国对景观的理解自古以来如何依赖于人与自然之间非常紧密的关系:如果脱离人的在场,无法欣赏自然。她还指出了中国的一个现状,外来的景观观念就像19 世纪从美国舶来的荒野概念那样,正挑战着中国传统上对景观的理解。

那仲良:

有很多来自美国的观念。实际上,最近我们在庆元会见了一位县党委书记,他去年去过美国的约塞米蒂国家公园,所以他们在计划建立一座国家公园,其具体的保护区域将包括庆元和其他一些县。

实际上我并没有去过约塞米蒂公园(Yosemite National Park),但我相信,它的重点是自然环境。然而,在我所居住的美国东部,哈德逊河画派(Hudson River School)对19 世纪时现代铁路、矿业和聚居点对荒野的入侵持批判态度,他们有不同的理解。这个画派的许多画作中还展现了对农田和田园活动的赞赏,还有对自然景观中的桥与建筑的欣赏。总之,就像韩锋教授所说,美国东北部无法像西部那样,排除一定程度的人类干预而被描绘为一片原始的荒野。

图9《美国廊桥——实用的通途,思乡的标志》(2014)封面(图片来源:那仲良提供)

图10《中国廊桥——水上的建筑》(2019)护封(图片来源:同图9)

我们纽约州有一座巨大的阿迪朗达克公园(Adirondack Park),公园建立之初便已包含了许多城镇、工厂和基础设施。这些正是为人所欣赏的文化景观的一部分,这种人与自然的交互没人想要去移除。我们也可以主张,中国可以采用这“另一种”美式文化景观观念。我们实际看到的是,中国需要保持其村落的功能运作。然而事实是,在非常偏远的地区,空村越来越多;人们完全离开了这些村落,所以农田也基本成了荒地。

3 关于中国廊桥

冈萨雷斯:

上周在关于《中国廊桥——水上的建筑》一书的演讲中,您提到,桥不仅起着物质基础设施的作用,而且还包括了其他许多层面。这些层面具体是什么,它们是如何组成了一种中国的文化遗产?

那仲良:

关于中国廊桥的那本书是以一种相当有趣的方式形成的。首先当然是遍访全中国,持续十五年以上的田野工作,即使在米泰瑞和我一起为《美国廊桥——实用的通途,思乡的标志》(America’s Covered Bridges: Practical Crossings, Nostalgic Icons,图9)这本书做田野调查期间也未曾间断。最后,我联系了叶守璋(Frank Yih),他是一位美籍华人慈善家,也是《中国廊桥——水上的建筑》(图10)这本将近500 页的大书得以出版的出资人。这位慈善家想买下其中的500 本分发到学校里,其余则计划在全中国售卖。还有一个略有不同的版本,用一个不一样的封面在国际上发售。这本书的中文翻译版将会有所缩减。

米泰瑞在这本书中主要通过与欧洲、美国和中国比较的方法关注桥梁结构。我则对桥梁的社会、经济和历史元素更感兴趣,这一点在整本书中都有体现。我必须承认,这本书还不是最终的研究,因为尚无足够的材料支撑完整故事的讲述,但我想,书中已经为志同道合者的加入准备了足够多的内容,我还盼望也许能有同道者以其中一部分为题做一篇博士论文。

我还希望书的出版能够让美国民众看到自己国家领土之外那个丰富多彩的世界。美国人有强烈的民族中心感,但在美国的廊桥方面,情况却令人沮丧。美国最好的桥是19 世纪的,但现在什么都没了。甚至大多数美国人不知道那些桥曾经存在过。以前有大量精彩的廊桥,但现在,我们只有一些残留物:其中有些情况还不错,然而总体来说都相对平庸。美国人大都对于欧洲和中国优秀的廊桥作品毫无所觉,而我相信,中国廊桥是全世界最美的桥梁。这里的廊桥数量超过世界上其他任何地方,并且还有着与世界上其他地方的廊桥完全不同的功能。它们的历史是如此悠久——考古证据表明,其中最古的可追溯到公元前3 世纪,而美国最早的桥来自19 世纪早期。这本书将帮助美国人睁大双眼认清不是只有美国才有廊桥的事实。