智珠寺修复与再利用对建筑遗产保护的启示

曹琰旎

沈安杨

1 引言

2014 年底,网络上出现了一条关于在文保建筑智珠寺内私设高档酒店的新闻,这则新闻很快掀起了轩然大波,并在文物界和历史建筑保护界引起了很大争议。事情的概况如下:

比利时人温守诺(Juan van Wassenhove)于2007 年与几位中国朋友合作,历经5 年时间,耗费了巨大的人力物力财力,最终修复了智珠寺建筑群,并于2012 年在建筑群内开展西餐、住宿、会议和展览等商业服务活动。此事引起了很大争议:一部分人认为,将文物保护单位用作私人商业用途让人难以接受;另一部分人则认为,温守诺通过这种方式保护和修复了历史建筑,并且这种再利用方式不仅无伤大雅,而且为遗产带来了新的生机和活力。

人们争议的焦点主要包括两个方面:一是建筑遗产修复过程中民间资本的介入;二是建筑遗产再利用的功能设置。随着建筑遗产逐渐受到重视,学界对其保护方式的争论只增不减,许多学者也进行了修复及改造设计的尝试。智珠寺案例的出现启发我们进一步探讨建筑遗产保护的适宜方式、改造的可接受程度,以及功能引入的原则。

2 智珠寺的历史沿革

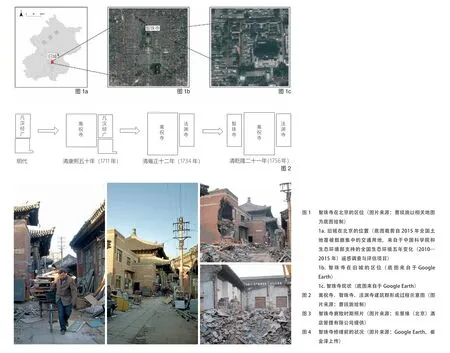

智珠寺位于北京市皇城东北角,现景山后街嵩祝院23 号(图1),历史上曾与其东侧原有的嵩祝寺、法渊寺共同组成北京最大的藏传佛教寺庙群。智珠寺建于乾隆二十一年(1756)[1],至今已有两百多年。在这漫长的历史岁月里,智珠寺本身的命运也伴随国家的政治经济起起伏伏,历尽沧桑。智珠寺的历史沿革及空间演变过程可以分为诞生、衰败和重生三个阶段,下文将对此进行梳理。

2.1 智珠寺的诞生

清代统治者推崇藏传佛教,康熙四十四年(1705),清政府为稳固漠南蒙古,将其最具影响力的佛教领袖章嘉呼图克图二世封为国师。康熙五十年(1711),雍亲王出资于皇城东北角原明朝番经厂和汉经厂一带建立嵩祝寺,并赐予章嘉呼图克图二世永世居住[2,3]。雍正十二年(1734)于东侧番经厂内修建法渊寺,后又拆除嵩祝寺西侧民房改为智珠寺。智珠寺和法渊寺皆为嵩祝寺属寺,三寺共为一体[4]。(图2)

智珠寺修建于这一时期可以归结为以下原因:首先,清皇室尊崇藏传佛教;其次,政治上需要通过藏传佛教及其宗教领袖稳固统治;最后,康乾时代国库充沛,能够为大型建筑群提供充足的建造资金。

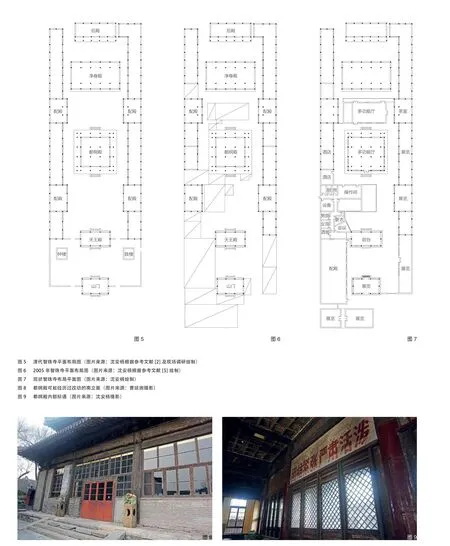

根据1931年国立北平研究院测绘的《嵩祝寺法渊寺智珠寺三寺平面合图》,可窥得智珠寺在当时的基本格局[2](图5)。结合北京市东城区文化委员会2005年出版的《东华图志》一书对智珠寺的描述可知,智珠寺中轴线上的殿宇依次为山门、天王殿、都纲殿、净身殿和后殿,山门前左右两侧为钟鼓楼,寺庙东西侧对称布置配殿和僧房等建筑[5]。作为北京藏传佛教的重要场所之一,智珠寺中含有许多藏传佛教元素。与藏区的藏传佛寺不同,北京地区的藏传佛寺一般不采用集中式或藏式回字形布局,而大多沿袭汉传佛寺的轴线院落式布局形制。清代,汉传佛寺建筑布局已基本成型,中轴线建筑主要有山门、金刚殿、天王殿、大雄宝殿、毗卢阁等[6]。智珠寺中的都纲殿应为藏传佛寺“都纲法式”的变形,其原型在内蒙古藏传佛寺中实例很多,如呼和浩特市大召寺大雄宝殿、乌素图召庆缘寺大殿等[7]。

2.2 智珠寺的衰败

乾隆九年(1744)雍和宫改为喇嘛庙,逐渐取代了嵩祝寺、智珠寺和法渊寺的地位,成为清代中后期北京最重要的藏传佛教寺庙。光绪二十八年(1900)八国联军入侵北京,嵩祝寺横遭洗劫,损失惨重。民国期间,智珠寺、嵩祝寺和法渊寺还继续有佛事活动。1932 年,嵩祝寺成为蒙旗宣化使署,由章嘉呼图克图六世担任蒙旗宣化使。直到1949 年中华人民共和国成立前夕,章嘉呼图克图六世仍在智珠寺内居住。1950年,嵩祝寺、智珠寺和法渊寺停止宗教活动,之后三座寺庙相继被工厂占用。

从20 世纪50 年代开始,智珠寺先后被金漆镶嵌厂、自行车飞轮厂、景山装订厂、景山医疗器械厂和北京市装潢设计研究院占用。1961 年,智珠寺正殿都纲殿由于工厂电线短路引起火灾,对都纲殿造成极大损害。70 年代,智珠寺山门至正殿南墙一带在被东风电视机厂占用期间,拆除了钟鼓楼并添盖新厂房,建筑格局遭受到前所未有的破坏[4]。1984 年,智珠寺成为北京市文物保护单位,但依旧被东风电视机厂占用,并未起到实质保护作用。80 年代,智珠寺的产权落实给北京市佛教协会,但没有重新启用为佛教场所,而是以租用的形式继续为上述各单位所用[8]。1991 年,东风电视机厂同牡丹集团合并,智珠寺被牡丹集团的下属单位占用。

纵观不同历史阶段,智珠寺前后被不同单位占用,原有建筑和格局遭到很大破坏,寺内一部分建筑被改建,又加建了一批新建筑。2000 年牡丹集团改制为有限责任公司之后,智珠寺内停止生产活动,被出租用作废品收购站长达3 年。此间智珠寺的环境堪称历史上最为脏乱差的时期。废品收购站搬走之后,智珠寺由于环境恶劣,彻底陷入衰败,到了最危险的时候[4](图3)。

这一阶段智珠寺走向衰败的主要原因可归纳为以下几点:首先是国家方针政策导向,建国初期以恢复和发展国民经济为主要任务,寺庙大多改用为厂房,“文化大革命”期间“破四旧”等活动中,佛教寺庙首当其冲;其次是建筑遗产保护意识不足,虽然许多古建筑被列为文保单位,但并没有起到实质上的保护作用;再次是工厂占用时的破坏,诸多工厂走马灯一般占用智珠寺,皆忽视了智珠寺的遗产建筑价值,大拆大改,只用不修;另外还有其他原因,如人为因素引起的火灾等。

2.3 智珠寺的重生

2007 年,东景缘酒店管理有限公司(下文简称为东景缘公司)①前述比利时人温守诺是东景缘公司的参与者之一。决定出资修缮智珠寺。根据相关文物保护法规中“谁修缮、谁受益”的原则,该公司获得智珠寺20 年使用权。由于产权关系,智珠寺后两进大殿——净身殿和后殿仍被其他企业占用。智珠寺修缮前的状况如图4 所示。

智珠寺的修复工程始于2008 年初,直到2011 年底主体修复才得以完工。这次修复不仅顺利通过文物局验收,还荣获2012年联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护优秀奖,成为遗产建筑保护工程的典范。智珠寺修复工程的成功主要归结于以下理念:首先,最大限度恢复智珠寺各个时期的历史文化信息,修旧如旧[9];其次,高标准、高要求,以充裕的人力、物力投入作为修复工程质量的保证;再次,尽可能利用原材料、原工艺、原方法进行修复[10,11]。

智珠寺修复以后成为东景缘酒店,英文名为“Temple Hotel”。该酒店基本做到了对智珠寺的保护性再利用。整个建筑群功能类型被定位为高档酒店,通过价格调控在顾客数量与酒店收益之间取得平衡,减轻智珠寺接待顾客的负担。同时,根据智珠寺不同时期建筑的价值差异性对其使用功能进行了较为合理的设置。具体表现为:酒店的餐饮功能定位为可以不使用明火的西餐厅,且设置在新增建筑中,防止对古建筑的破坏并进一步降低安全隐患;古建筑主要被用作多功能厅和免费的艺术展览使用,尽可能降低对遗产建筑本身的影响,同时也可以吸引民众欣赏智珠寺的历史文化底蕴;酒店住宿主要安排在原老厂房和部分古建筑中,酒店内部设置遵循可逆性原则,完全不影响原有建筑结构。

智珠寺迈入21 世纪后的重生实质上暗含一定的必然性,具体可归纳如下: 21 世纪中国经济发展走向繁荣,首都北京走向国际化,经济繁荣带来的商机为智珠寺的修复提供了可能;智珠寺位处故宫东北侧,周边旅游景点密集,同时建筑群又隐蔽在胡同深处尽享清静,其商业地理位置适合作为酒店运营使用。

3 智珠寺的空间演变及改造分析

3.1 建筑空间演变

智珠寺改造项目于2007 年开始启动,通过2005 年出版的《东华图志》中的测绘图可以了解智珠寺在被破坏后及改造前的格局[5]。笔者根据文献资料及现状测绘调研,绘制了智珠寺在三个代表性阶段的平面图,分别为清代鼎盛时期(图5)、被占用后和改造前时段(图6)、和改造后的现状(图7),从图中可以清晰地看到智珠寺从诞生到衰落再到重生的格局变化。最初智珠寺是典型的汉藏混合式佛寺布局,中轴线上依次为山门、天王殿、都纲殿、净身殿和后殿,左右对称,布局规整。在被占用改造期间,原本的建筑格局遭到严重损坏,钟鼓楼、部分配殿、僧房被拆毁,同时院中加建了许多建筑,使得布局拥挤凌乱,破败不堪。不仅布局变化巨大,智珠寺中轴线上的各主殿也遭受了不同程度的破坏,今山门、天王殿、都纲殿都能看到改造的痕迹,除主体结构被保留之外,墙体、门窗等都有一定程度的翻新和改造。其中以都纲殿的改造最为复杂:都纲殿北立面保存最为完整,门窗、柱廊和斗栱等应仍为清代遗存,仅小部分有所变动;其他立面则改动较大,与北立面对比来看,南立面墙体砌筑在檐柱间,且没有柱廊(图8),结合前述都纲殿曾遭遇火灾的情况,可以推测南、东、西立面曾经历过修复甚至重建。在今天,都纲殿内部还可看到具有年代特征的标语(图9)。

3.2 2007 年后智珠寺的建筑空间改造

智珠寺的修复和改造设计由国家文物局指定的北京市文物建筑保护设计所承接。由于产权原因,智珠寺的改造范围主要在从山门到都纲殿的区域。改造措施有:将院内阻碍交通的违章建筑拆除,保证建筑之间适当的空间距离,使交通流线相对顺畅;采取“修旧如旧,补新以新”的原则,对原有古建筑如都纲殿、山门和各配殿等进行修葺,尽量恢复原状;对其余建筑采用现代材料修缮,力求与古建筑在外观上易于识别。

智珠寺建筑群中掺杂着各个历史时期的建筑,因而在这次改造中,有意识地保留了各个时期的代表性建筑,除了始建于清代的木构建筑外,一些建国初期的厂房等也被保留(图10)。对于木构建筑采取的原则是修缮保护,尽量恢复其本来面貌,同时考虑其内部功能的适应性。对于建国初期所建厂房则进行大刀阔斧的改造,运用现代材料,使其与今日功能相匹配,并且在视觉上与古建筑区分。值得注意的是,设计也注重不同时代建筑间视觉上的协调:新添加的少数现代建筑的高度与周边古建筑一致,保持原有的空间尺度;在色彩方面使用与古建筑相对协调的红棕色及透明色。

在功能和空间方面,传统木构建筑主要改造为展厅、多功能厅等,厂房等后期加建建筑则改为餐厅、客房等功能性较强的空间。前者如都纲殿改为多功能厅,山门改为社区入口,在保留古代遗物的基础上加入现代科技元素,使其拥有交织的历史感。天王殿改为餐厅入口,两侧配殿及僧房改为展厅、茶室等。传统建筑在成为功能空间的同时,自身也成为绝妙的展览品。智珠寺作为佛寺的功能主要为礼佛、讲经及僧侣生活,其中礼佛过程本身具有流动性。中国传统建筑以院落串联各单体建筑,步移景异,空间的变化体现在移动过程中。而其余建筑功能则大多集中在单一建筑中,动线相对静止。改造后的智珠寺主体功能变为酒店、住宿及展览,对于展览功能来说,其流动性与古代院落布局兼容,因此展览功能多继续保持在各传统建筑中,同时建筑之间的院落和通道也成为展览的一部分,如2007 年改造设计所增加的艺术雕塑、水池及夜景灯光等。这使得游览流线在室内-室外之间交替变换,空间灵活丰富。而餐饮和住宿功能则是静态的,并且餐饮需要较大体量的空间,因此选择后期加建较为集中的西南侧作为改造处。这些加建与古建筑连为一体,虽然对原有格局造成了破坏,但改造过程中仍然保留这一特殊空间形态。天王殿则在保持原貌基础上进行了修缮,赋予餐厅前台功能。厂房建筑则进行了大规模改造,变为餐厅、后厨等空间。(图11—图13)

此外,除了建筑本身的改造之外,整体环境也做了许多细节处理,在保持原有格局的基础上加入了现代元素,如水池、石椅、木椅、雕塑等。这些细节增添了社区内部的艺术氛围,同时在色彩与风格上兼顾与古建筑的协调(图14)。

3.3 智珠寺的建筑遗产保护述评

智珠寺的改造处理为中国传统木构建筑群改造提供了一例典型案例。智珠寺在保护修复之前空间形态受到了极大的破坏,所以并没有像北京快雪堂、青海省赛康寺等保存相对完好的木构建筑群一样,采用恢复和维持原状的修复保护方式,而是在现状空间形态基础上制定保护和再利用方案,改造后的智珠寺呈现出新旧结合的空间形态。

前述恢复和维持原状的修复保护方式是目前我国对传统木构建筑群最常用的保护方式,它最大限度地呈现出历史上建筑群的布局和空间组合形态,还原了建筑群的历史价值和艺术价值。但这种保护方式的最大问题是再利用方式比较单一,由于传统木构建筑群在依原状修复后,建筑的原有使用功能,如庙宇、祠堂等,在大多数情况下并没有恢复的条件,而与当代的各种使用功能要求之间又存在或多或少的差距,所以大多只能作为旅游景点而存在,甚至在修复完成后反而失去其使用功能而不再开放。脱离现实使用的古建筑,其历史价值和艺术价值不能被大众充分体会到,保护和修复的资金投入也很难有回报。这使其在一定程度上变得僵化,失去活力与光彩。这对于保护工作的可持续性是不利的。

中国的建筑遗产大致可分为三种类型:一为以官式建筑为代表的古典建筑遗产,二为各个地域的风土建筑遗产,三为近现代建筑遗产[12]。智珠寺这类建筑遗产的特殊性在于,其原本为官式大木构建筑,但现代的增建、改造增加了其复杂性,使其叠加了各种历史时期的建筑元素,不能一概而论。

与智珠寺相似的建筑遗产不在少数。北京地区历史上寺庙众多,但能够保存下来的只占少数,且其中也有很多因其在近现代的复杂经历而有不同时期的加建,如何保护这些建筑遗产成为一个急需解决的问题。如护国寺,历史地位崇高,但今只余一殿,目前做封存保护;什刹海地区的海潮庵,如今已成为大杂院。由政府承接全部建筑遗产保护项目并不现实,这种情况下有导向性的个人承接是比较合适的方式。智珠寺的改造为这些建筑遗产的再利用提供了思路。

在功能改造方面,文物古迹的文化功能自然不可或缺,但商业功能也未必不能与之共存。《中国文物古迹保护准则》中提到了文物古迹保护的公益性,即面向社会开放,而非仅仅以保存为目的[13]。智珠寺改造项目中建筑被赋予实际使用功能,从而焕发新生:展览、音乐等功能面向大众,具有公益性;餐厅、住宿等功能产生盈利,使体系能够维持运转。这种功能配比是合理的,既没有单纯盈利,使建筑遗产成为纯粹的商业场所;也没有使其如雍和宫、潭柘寺等成为完全的公共场所。作为民营资本投资改造的项目,智珠寺与潭柘寺一类政府主导的建筑保护项目有所不同,其改造后公益性与商业性的权重相对合适。

在建筑保护及空间改造方面,智珠寺的改造对不同历史时期的建筑都有所尊重,在历史多重叠加的“原真性”前提下进行操作,但对于历史价值和艺术价值不同的建筑,保护程度上有所区分。其在建筑修复与改造的原则大体是:木构古建筑加以修缮保护,而距今较近的建筑则适当加以改造。其中修缮并非使建筑物“还原”到初建状态,而是要最大限度地保留不同年代的印记:如保留各传统建筑后来更换过的门窗玻璃,以及都纲殿的内部标语等。与其形成鲜明对比的是潭柘寺,建筑大多粉饰一新,旨在完全恢复旧貌,这种做法抹去了不同时期的历史记忆,削弱了传统建筑本身的厚重感和历史感。改造和增建的建筑需要与古建筑区分开来,在对比中凸显不同年代的特色。这种保护和改造方式在西方国家早有运用,如贝聿铭设计的卢浮宫金字塔和诺曼 · 福斯特(Norman Foster)设计的德国国会大厦玻璃穹顶等。目前在中国,在这方面也进行了一些探索[14],得到了很好的社会反响。

4 对建筑遗产修复和再利用的启发

4.1 建筑遗产保护和再利用等级划分

《中华人民共和国文物保护法》并没有对遗产建筑的保护和再利用做出区别。智珠寺修缮之后作为高档酒店进行了再利用,这对于智珠寺本身而言也许是一种合适的做法,但对于其他建筑遗产未必适用。为了方便针对不同类型建筑遗产采取合理有效的保护和再利用策略,建议制定一套建筑遗产保护类型和级别划分标准,将不同类型建筑遗产的保护和再利用区别对待[15]。可以将建筑遗产的保护和再利用划分为以下几个级别:

(1)特级:封存和部分封存。很多古代遗址在发掘后,将原址进行回填,属于封存保护的例子。对一些具有特殊历史价值的建筑遗产来说,如果对游客开放会使其遭到损害的话,封存保护也是一种可行的保护方法。如敦煌石窟,由于游客众多,呼出的二氧化碳和水汽以及周围环境温度的改变对石窟内壁画的影响很大,就有学者提出将洞窟重新封存的保护方法,游客可以通过特殊摄像装置或其他方式参观。

(2)一级:隔离和部分隔离。对于一些尚处研究阶段或尚未准备好对公众开放的遗产建筑可以采取隔离和部分隔离的保护方法。比如故宫迄今为止真正开放的面积只有总体面积的大约52%,而其他部分则尚处于被隔离状态。

(3)二级:允许对公众开放,但不得做与原状不符的改动,只能用于博物馆等展示功能,不可转让作非展示性质的商业经营使用。比如颐和园、承德避暑山庄等重要的建筑遗产。

(4)三级:可以通过向私人和企业转让一定年限的使用权以获取建筑遗产的修缮资金。在不改变遗产建筑本体和格局且满足各种经营规范要求的前提下,可用作商业用途。智珠寺的修复和再利用就属于这一类。

(5)四级:可以对结构进行更新,但不得改变建筑外观。这一级别主要针对数量庞大的传统民居。北京市历史文化街区南锣鼓巷四合院的保护就属于此类。

建筑遗产保护和再利用级别的划分对于明确遗产建筑再利用的范围、方式和程度意义重大,尤其对于一些缺乏政府资金投入的建筑获取社会资金进行保护具有重大意义。

4.2 对建筑遗产保护资金来源的启发

以建筑遗产保护和再利用级别的划分为前提,甄别出适宜进行社会资金引入和改造再利用的建筑。通常,这类建筑处境尴尬:首先,长期被社会忽视,建筑本体破坏严重,甚至濒临毁灭,亟待修复;其次是从遗产价值上说,不属于政府资金投入的优先范畴,所以在文保资金有限的情况下,相关部门无力承担修复费用。对于这类建筑遗产,要抓住主要矛盾,果断引进社会资金,防止其走向毁灭[16]。引进社会资金的过程中,需要综合考虑,防止人为破坏,这就需要进一步完善社会资金的引入程序:可以先由文物部门召集专家根据建筑遗产情况制定投标单位或个人必须执行和遵守的要求和条件;然后,根据所有投标单位或个人关于建筑遗产修复和再利用制定的方案,进行专家论证,选出最优方案;然后,文物部门与中标单位或个人签署协议,保证中标单位或个人完成建筑修复后必须通过文物部门验收;同时,中标单位或个人在修复与再利用过程中需接受文物部门检查,如有问题,需接受整改。

4.3 对建筑遗产修复和再利用方式的启发

前文已经讨论了智珠寺的建筑遗产保护方式。笔者认为,其对建筑遗产修复方式的启发包括以下两方面内容:

首先,建筑遗产历史沿革及空间演变的完整性需要重视,在修复过程中尽可能保留各个历史阶段的印记并使之具备可读性不失为一种选择。建筑遗产作为漫长历史时期各种历史事件和社会状况的信息承载器,其演变痕迹可能具有重要的历史研究价值。如果经评估确认这一点,修复过程中就需要有效保存建筑遗产的历史信息,而简单焕然一新可能会使其丧失历史蕴含以及历史沿革和空间演变的联通作用。

其次,对待作为遗产的建筑群中不同时代、不同类型的单体建筑,也需要根据历史年代、保存现状等对建筑遗产进行价值上的区分,并在此基础上采取不同的保护和修复方式。如保存较完好的清代木构建筑,应采取保存原状的方式;对遭到损害的古建筑,则应在科学分析的基础上采取适宜的保护和修复方式;而对加建的近现代建筑如厂房等,则可视情况部分进行取舍。

4.4 对建筑遗产再利用思路的启发

这里只针对将使用权转让给企业或私人的遗产建筑,对这部分建筑遗产再利用来说,要注意以下几点:首先,再利用不应损害建筑本体和建筑格局;其次,再利用的新功能要尽量与其原有空间格局相兼容;再次,再利用可在充分发挥其原有魅力的基础上进一步挖掘其在当今时代的潜力,巧妙融入现代文化元素,使建筑遗产呈现出鲜明的随时代发展而变化的历史序列性。

而上述要求也需要一定的制度保障。如:进一步完善建筑遗产使用权让渡的规章制度,确保其再利用期间不受到二次破坏;文物部门应保持关注并定期检查,确保建筑遗产的合理再利用,对不合理使用要限令整改。

5 总结

智珠寺的修复与再利用是众多建筑遗产活化再生的案例之一,通过对这一案例的研究,可以给其他情况类似的建筑遗产带来启发。实际情况中,建筑遗产往往面临不同问题,需要具体问题具体分析,不能一概而论。在建筑遗产保护和再利用过程中,应注重及时吸取经验教训,贯彻更优的保护思路,创新保护方式,这样才能使这些珍贵的遗产被妥善地修复和保存。