《黄鹤楼》:“昔人已乘”句中“黄鹤”“白云”辨

盛 大 林

(北京大学 新媒体研究院,北京 100871)

昔人已乘白云去,兹地唯余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,春草青青鹦鹉洲。

日暮乡关何处在,烟花江上使人愁。

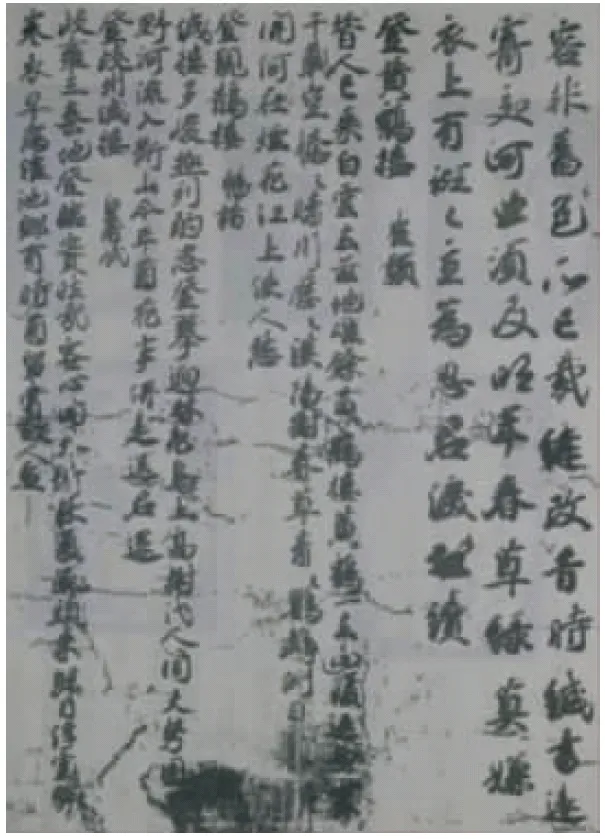

崔颢的这首《黄鹤楼》,人们都耳熟能详。仔细一看,是不是有多处“错误”?没错!这可能才是《黄鹤楼》原本的样子。这个版本出自唐人抄写的敦煌伯三六一九号卷子[1]302(如图1,下称“敦煌写本”,该卷中“何处在”的“处”字脱)。这些卷子在敦煌的石窟里沉睡了大约1000年,1900年流落海外,此后,它们才被整理拍照并陆续传回中国。

1000多年来,关于唐诗的选本或总集数不胜数,但历经无数人的传写、重编、再刻,很多唐诗都有不同的版本,有些唐诗的异文之多甚至可以说是“面目全非”。崔颢(有些版本写作“灏”)的这首《黄鹤楼》就是异文较多的一首。“兹地”“此地”,“唯余”“空余”“空留”“空遗”“空作”,“千载”“千里”,“空悠悠”“终悠悠”,“汉阳树”“汉阳渡”“汉阳戍”,“春草”“芳草”,“青青”“萋萋”“凄凄”,“乡关”“家山”“江山”,“何处是”“何处似”“何处在”,“烟花”与“烟波”等等,其中最为重要也最受关注的则是首句的“白云”与“黄鹤”。从宋代开始出现异文,争议一直未断。在长达数百年的争论中,“黄鹤”说逐渐占据上风。而近几十年,包括教科书在内的各种出版物都选择了“黄鹤”,“白云”则几乎消失。然而,大谬!

图1 敦煌伯三六一九号卷子

一、历代古籍中的《黄鹤楼》

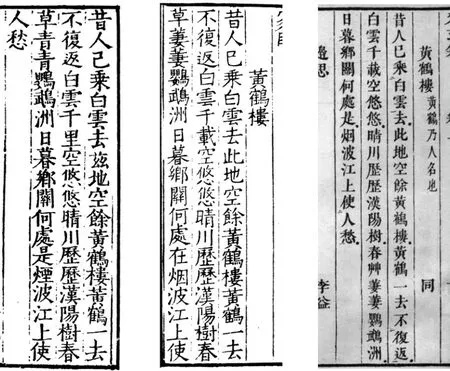

校勘古文,必问古籍。先看编纂的年代,再看刊印的先后,理论上当然是越早越接近原作。本次考证及研究,笔者共检索到了48种著录或引用了《黄鹤楼》全诗的诗选、诗话、笔记、评校、纪事或小说,计50个版本(其中两部著作为一书两版)。按成书时间划分,唐代6种、宋(金)代16种、元代2种、明代14种、清代12种。这些著作大都为明清古籍或影印本,其中包括敦煌写本原件照片、宋太宗御书碑刻拓片(如图2),以及日本和朝鲜出版的选本。

图2宋太宗御书《黄鹤楼》诗碑刻(前半部分)

关于唐诗最早的版本,是敦煌写本和唐人编选的10种选本。这11种唐诗版本中,只有6种收有《黄鹤楼》,它们是敦煌写本、芮挺章(生卒年不详)编《国秀集》[2]6(如图3)、璠殷(生卒年不详)编《河岳英灵集》[3]41(如图4)、韦庄(约836—约910)编《又玄集》[4]10(如图5)、韦縠(生卒年不详)编《才调集》(两个版本,明刻本如图6,清写本如图7)[5]5,[6]136。这6个版本中,《黄鹤楼》诗的第一句均为“昔人已乘白云去”,无一例外。

图3 《国秀集》 图4 《河岳英灵集》 图5 《又玄集》

宋金时期的16种选本,有12种选本为“乘白云”,它们是:宋太宗御书碑刻[7]60,李畋(生卒年不详)撰《该闻录》[8]8(书中“该闻录”讹为“骇闻录”),李昉(925—996)编《文苑英华》[9]8,乐史(930—1007)撰《太平寰宇记》[10]2279,姚铉(968—1020)编《唐文粹》[11]19,胡仔(1110—1170)著《渔隐丛话》[12]6,计有功(1126年前后在世)编《唐诗纪事》[13]7,王象之(1163—1230)编《舆地纪胜》[14]8,元好问(1190—1257)编《唐诗鼓吹》[15]16,周弼(1194—1255)编《三体唐诗》[16]1,谢维新(南宋后期人)编《事类备要》[17]9,祝穆(?—1255)撰《方舆胜览》[18]4。“乘黄鹤”只有2个版本,它们是:王安石(1021—1086)编《唐百家诗选》[19]17,何汶(1196年进士)撰《竹庄诗话》[20]18。此外,蔡正孙(1239—?)编《诗林广记》有两种版本:中华书局版(据明张鼐刻本)为“乘白云”[21]48,商务印书馆版(影印清文渊阁四库写本)则为“乘黄鹤”[22]5。《唐百家诗选》是迄今发现最早出现“乘黄鹤”的版本,也正因为如此,王安石被疑为“窜改”的源头。

元代的2个版本均为“乘白云”,它们是:方回(1227—1305)编撰《瀛奎律髓》[23]12,杨士宏(生卒年不详)编撰《唐音》[24]4。吴师道(1283—1344)在《吴礼部诗话》中引用的诗句亦为“乘白云”,并称“云‘乘白云’,则非乘鹤矣”[25]5。这可能就是对王安石的回应。虽然有了异文及争议,但“乘白云”没有被撼动。

明代的14个版本,有9个版本为“乘白云”,它们是:《(明铜活字本)唐五十家诗集》[26]216,高棅(1350—1423)编《唐诗品汇》[27]1,李贤(1409—1467)等撰《明一统志》[28]16,郎瑛(1487—1566)著《七修类稿》[29]1,李攀龙(1514—1570)编《古今诗删》[30]5,蒋一葵(1594年举人)撰《尧山堂外记》[31]10,钟惺(1574—1624)和谭元春(1586—1637)编《唐诗归》[32]16,卓明卿(生卒年不详)辑《唐诗类苑》[33]9,曹学佺(1574—1647)编《大明一统名胜志》[34]3,谢天瑞(明万历年间人)撰《诗法》[35]19。有2种版本以“白云”为正选、“黄鹤”为异文,它们是:黄德水(生卒年不详)和吴琯(1546—?)编《唐诗纪》[36]12,臧懋循(1550—1620)编《唐诗所》[37]67。“乘黄鹤”的版本只有2种:吴元泰(1566年前后在世)著《四游记全传》,这部小说引用了《黄鹤楼》诗。唐汝询(1624年前后在世)撰《唐诗解》小注称:“黄鹤,诸本多为白云,非。”[38]11虽然选择了“黄鹤”,却又承认“白云”是主流。显而易见,明代仍然是“白云”的天下。

到了清代,情况开始出现明显的变化。12种版本中,“乘白云”的只有3种,它们是:朝鲜南龙翼(1628—1692)编选的唐诗选本《箕雅》[39]967,王琦(1696—1774)注解的《李太白全集》[40]987,夏敬渠(1705—1787)小说《野叟曝言》(引用)[41]1。彭定求(1645—1719)等人编选的《全唐诗》[42]12和钱九韶(1731—1796)编辑的《中州诗钞》[43]40则是以“白云”为正选、“黄鹤”为异文。“乘黄鹤”的版本有7种:金圣叹(1608—1661)评选的《选批唐才子诗》[44]190,王夫之(1619—1692)选评的《唐诗评选》[45]330,沈德潜(1673—1769)选注的《唐诗别裁》[46]5,汪烜(1692—1759)撰写的《诗韵析》[47]17,蘅塘退士(1711—1778)选辑的《唐诗三百首》[48]91,日本大典显常(1718—1801)编著的《唐诗解颐》[49],纪晓岚(1724—1805)编撰的《瀛奎律髓刊误》[50]18,其中的《瀛奎律髓刊误》以“刊误”的名义把方回《瀛奎律髓》原著中的“白云”改成了“黄鹤”。

民国时期出版的《唐代文学概论》,前后两次引用《黄鹤楼》,第一次是“黄鹤”[51]47,第二次是“白云”[51]161,让人大跌眼镜!

纵观各代的《黄鹤楼》,唐代全部是“白云”,宋代虽然出现了“黄鹤”但版本很少,元明时期“白云”仍是压倒性的,即使是在清代,“黄鹤”选本的数量也未必比“白云”多,但由于《唐诗三百首》流传甚广,导致大多数人读到的是“黄鹤”。于是,“白云”越飘越远,“黄鹤”渐成主流。及至现当代,随着国家统一日久及语言文字规范工作的大力推行,“白云”几近消失。现代的教科书等非古籍出版物基本上都是“黄鹤”,如果没有专门的研究,现在的读者甚至都不知道“白云”的存在。

二、“乘黄鹤”派的观点

在《选批唐才子诗》中,金圣叹关于崔颢《黄鹤楼》诗的批注长达千字,其中第一段是关于“白云”与“黄鹤”的辨析:

此即千载喧传所云《黄鹤楼》诗也。有本乃作“昔人已乘白云去”,大谬。不知此诗正以浩浩大笔连写三“黄鹤”字为奇耳。且使昔人若乘白云,则此楼何故乃名黄鹤?此亦理之最浅显者。至于四之忽陪白云,正妙于有意无意、有谓无谓。若起手未写黄鹤,先已写一白云,则是黄鹤、白云,两两对峙,黄鹤固是楼名,白云出于何典耶?且白云既是昔人乘去,而至今尚见悠悠,世则岂有千载白云耶?不足是当一噱已。[44]190

金圣叹的这段文字可能是关于“黄鹤”和“白云”之争最早的辨析,历代论家多有引用。

纪晓岚在《瀛奎律髓刊误》中批注:“改首句‘黄鹤’为‘白云’,则三句‘黄鹤’无根。”[50]18

高步瀛(1873—1940)在《唐宋诗举要》中说:“起句云‘黄鹤’,故下云‘空余’。若作‘白云’,则突如其来,不见文字安顿之妙矣。后世浅人见此诗起四句三‘黄鹤’一‘白云’,疑其不均,妄改第一‘黄鹤’为‘白云’,使‘白云’‘黄鹤’两两相俪,殊不知诗之格局绝不如此,观太白《鹦鹉洲》诗可知。”[52]7

袁行霈主编的《中国文学作品选注》中,《黄鹤楼》第一句下面有注:“‘黄鹤’一作‘白云’。黄鹤楼以仙人乘鹤游得名,诗首切题面,作‘黄鹤’是。”[53]330

三、“乘白云”派的反驳

施蛰存(1905—2003)在《唐诗百话》的《黄鹤楼与凤凰台》一文中,对“白云”和“黄鹤”做了全面深入的分析。他首先是对《黄鹤楼》诗的版本做了较为全面的考证,然后从句法诗意等方面做了辨析,重点就是批驳金圣叹的论点。施认为金的观点,或“故弄玄虚”,或“非常奇怪”,或“近于无赖”。 施蛰存肯定地说:“此诗原作,必是‘白云’。”[54]191笔者看到的文献中,这也是第一篇全面论述并主张“白云”的论文。

黄永武在《敦煌伯三六一九号卷子中的四十一首唐诗的价值》一文中也对金圣叹的说法进行了全面的批驳。他从敦煌写本出发,并参以唐人选唐诗的几个版本,确信“乘白云”是原本。他认为白云黄鹤,两两对峙,“四句回转,结构匀称”,而金氏“强词夺理”。黄永武在文中说,金圣叹的“这几声恫吓”,使沈德潜的《唐诗别裁》和蘅塘退士的《唐诗三百首》都选择了“黄鹤”。[55]329此文有不少事实性的错误,但不影响总体判断。

罗漫以版本考证为据,从诗意逻辑、宗教文化等角度进行了论证。他认为,“宋代至今对该诗首句‘昔人已乘白云去’典源的失考与陌生是发生系列偏误的总根源”,而“王安石是将‘白云’臆改为‘黄鹤’的始作俑者”[56]。这些说法有些武断,但还是有不少可取之处。

胡可先也曾发表文章,主要是综述前人观点。此文认为《黄鹤楼》“异文产生的主要时期是明代,而推波助澜者是清人金圣叹”。[57]由于存在很多“硬伤”,该文的说服力不强。

四、关于“白云”和“黄鹤”的再辨析

自清初金圣叹始,整个清代300多年里,都只有“黄鹤派”的声音,至少笔者没有发现关于“白云派”的文献。可见金氏“一声恫吓”的威力确实很大。但随着时间的流逝,声贝慢慢降低,光环渐渐淡化,终于有人敢于说“不”了。三四百年后的今天,再来审视金圣叹的那一段“连珠炮”似的“高论”,实在让人哭笑不得。他那几句貌似理直气壮的话实在是经不起推敲,“不足是一噱已”。

“有本乃作‘昔人已乘白云去’,大谬。”知道“有本”的来头吗?从轻蔑的口气中就可以看出,金圣叹可能不知道这个版本源自“唐本”,应该也没有做过考证。

“正以浩浩大笔连写三‘黄鹤’字为奇耳”,何以为奇?没有解释。笔者知道,金圣叹特别喜欢“连写”“连用”。 “‘深花枝,浅花枝,深浅花枝相并时。难似伊,玉如肌,柳如眉,爱著鹅黄金缕衣,啼妆更为谁?’欧阳公《长相思》词也。可谓鄙俚极矣,而圣叹以前半连用四花枝、两深浅字,叹为绝技”——按照这样的逻辑,如果有人把某个词连写五个六个甚至更多,岂不是更绝更奇?陈廷焯(1853—1892)说金圣叹此评“真乡里小儿之见”[58]33,信矣。

“且使昔人若乘白云,则此楼何故乃名黄鹤?此亦理之最浅显者。”关于这一点,确实很浅显,因为众所周知的传说就能解释这个问题。关于黄鹤楼及其名称来源的传说很多,总的来说分为两类:一是因山而名。王象之编《舆地纪胜》载:“黄鹤楼在子城西南隅黄鹄矶山上,自南朝已著,因山得名。鹄、鹤,古通用字。”[59]8也有说是“鹄”与“鹤”音近,“黄鹄山”逐渐讹为“黄鹤山”。《嘉庆重修一统志》:“黄鹤楼,在江夏县西。因矶为楼,名黄鹤楼。”[60]6一是因为“驾鹤之宾”曾憩于此楼。关于这个传说的记载很多,也很杂乱。有“费祎登仙”之说,有“辛氏报恩”之说,每种说法也有多种版本。费氏之名有“祎”“袆”之异,《舆地纪胜》云:“黄鹤仙:或云费祎、王得臣。黄鹤楼诗以为荀瓌,字叔伟。未知孰是。”[14]3《吴礼部诗话》中说:“张南轩辨费文祎事妄,谓黄鹤以山得名,或者山因人而名之欤。”[25]5总而言之,黄鹤楼之名并不只是源自“驾鹤”,而是有多种传说。更重要的是,“白云”中也有“黄鹤”。让我们来看看关于“驾鹤”的众多传说中比较详细的一处记载:

费文袆,字子安。好道得仙。偶过江夏辛氏酒馆而饮焉,辛复饮之巨觞。明日复来,辛不待索而饮之。如是者数载,略无吝意,乃谓辛曰:“多负酒钱,今当少酬。”于是取橘皮向壁间画一鹤,曰:“客来饮,但令拍手歌之,鹤必下舞。”后客至饮,鹤果蹁跹而舞,回旋宛转,曲中音律,远近莫不集饮而观之。逾十年,辛氏家资巨万矣。一日,子安至馆,曰:“向饮君酒,所偿何如?”辛氏谢曰:“赖先生画黄鹤因获百倍,愿少留谢。”子安笑曰:“来讵为此?”取笛数弄。须臾,白云自空而下,画鹤飞至子安前,遂跨鹤乘云而去。辛氏即于飞升处建楼,名黄鹤楼焉。[61]619

请注意倒数第二句“白云自空而下……跨鹤乘云而去”,费氏是骑着“黄鹤”乘“白云”而去的,“人”在“鹤”上,“鹤”在“云”上,即“人”和“鹤”都在“云”上。按照故事的情节理解,仅仅有鹤还不行,须有白云才能升仙。袁枚《子不语》:“草衣翁与人酬酢甚和,所言多验。或请姓名,曰:‘我千年仙鹤也,偶乘白云过鄱阳湖……’”也就是说,传说中的“仙鹤”也需要“乘白云”才能遨游于天。就措辞而论,《黄鹤楼》中“乘白云”比“乘黄鹤”更准确;从情景上说,“云鹤”同飞也比单纯的“乘鹤”更加丰富,也更有“仙气”。

在古代的诗词意象中,“云”与“鹤”常常同时出现。“白云兮黄鹤,胡不来兮何时。”“白云蔽黄鹤,绿树藏鹦鹉。”“飞栋临黄鹤,高窗度白云。”“万顷白云蒸绿野,一声黄鹤唳青霄。”“贝阙珠宫亦渺茫,白云黄鹤空惆怅。”“白云黄鹤堪为友,流水青山总是诗。”云鹤游天,相生相伴,类似诗句,不胜枚举。

另有一层,更为关键,那就是黄鹤楼“驾鹤之宾”之类都是属于道家的传说,所以还应从宗教的角度来考量。道教讲求修道成仙,而得道之后成为仙人的路径或方式是什么呢?主要就是“骑鹤”和“乘云”。在道教经典中有很多这方面的故事。《庄子·天地篇》有云:“千岁厌世,去而上仙,乘彼白云,至于帝乡。”[62]103《金真上光经》也说:“太上大道君乘琼由碧辇,和太君乘白云之车。” 宋之问《桂州黄潭舜祠》诗中的“帝乡三万里,乘彼白云归”[63]565也是这个意思。虽然“骑鹤”也可以成仙,但主要是指“坐化而死”。陶宗仪《辍耕录·夫妇入道》:“坐抱一膝而逝,方外者流谓之骑鹤化。”[64]326具体到黄鹤楼的那些飞升成仙的传说,应该是“乘白云”,而不是“乘黄鹤”。

“至于四之忽陪白云,正妙于有意无意、有谓无谓。”什么叫“有意无意、有谓无谓”?金圣叹没有解释,实在是不知所云。施蛰存谓此语“故弄玄虚”,大抵不差。文艺评论中,经常有一些莫名其妙的论述,虚无缥缈,云山雾罩,论者本人可能也不知道自己在说什么。

“若起手未写黄鹤,先已写一白云,则是黄鹤白云,两两对峙,黄鹤固是楼名,白云出于何典耶?”是的,“两两对峙”,双双呼应,这有什么不好呢?不仅没有不妥,反而正是妙处。“黄鹤”有三,“白云”只有一个,不仅失去了平衡,而且唯一的“白云”也显得形单影只。至于“白云出于何典”的质问,实在令人讶异——难道写诗作对,必须以典故对典故吗?况且,这里的“白云”并不缺典。上文提到的“乘彼白云,至于帝乡”“太君乘白云之车”,都是非常经典的出处。陈增杰为金圣叹辩护称:“无论是王子安或费文祎,都是驾鹤仙去,并无乘白云的记述,故金圣叹质疑云:‘白云出于何典耶?’”[65]对于这种说法,上文已经证伪。用顾炎武的话说,“此皆不考古而肆臆之说”[66]41。

“且白云既是昔人乘去,而至今尚见悠悠,世则岂有千载白云耶?”说到这里,金圣叹之逻辑混乱已经无以复加,甚至连基本的生活常识都抛诸脑后了。他的意思好像是“白云”被人乘走了就不会再有白云,又好像是说黄鹤楼上空依然悠悠的白云就是千年之前崔颢看到的白云。措辞铿锵,却似呓语。

“不足是当一噱已”,金圣叹把“昔人已乘白云去”说成“一噱”,字里行间,充满鄙夷。殊不知,他自己的这一番谬论,才真正不值一哂。陈廷焯在《白雨斋词话》中说:“金圣叹论诗词, 全是魔道。”“圣叹评传奇虽多偏谬处, 却能独具手眼。至于诗词, 直是门外汉。取其所长,弃其所短,是在有识者。”

纪晓岚很可能与金圣叹一样,也没在考据上下功夫,因为他以为是“黄鹤”被改成了“白云”,所以又改了过来,其实恰恰搞反了。他的“无根”之说也很无理,因为“白云”之中包含“黄鹤”。金人王朋寿(生卒年不详)编《分门类林杂说》也收录了道士黄鹤楼升仙的故事。在详细叙述了“白云自空而下……跨鹤乘云冉冉而去”之后,紧接着就引用了“昔人已乘白云去,此地空余黄鹤楼”的诗句[67]2(文中“崔影”应为“崔颢”之讹,“幸氏”他本多作“辛氏”),因果关系非常直接。其实,如果首句是“黄鹤”,第四句“白云千载空悠悠”才真正“无根”。“白云”“黄鹤”,“黄鹤”“白云”,双举并置,一环闭合,各有始终,每得其所。无论文本还是修辞,这样的结构也更具美感。而所谓“三鹤一云”,奇则奇矣,也怪得紧!

为了论证“乘白云”的合理性,施蛰存认为按照作者的思维逻辑,《黄鹤楼》的第二句与第四句应该对调。罗漫进一步认为,崔颢是因为“遇上了押韵的困难,不得已打破正常的思路与结构”。他认为“这种非常态的叙述方式,严重妨碍了文气的流畅和表达的清晰,干扰了读者接受信息的次序,增加了接受信息的难度。”对此,笔者不敢苟同。因为“昔人已乘白云(包含鹤和人)去”,所以“此地空余黄鹤楼”;因为“黄鹤(包括升仙之人)一去不复返”,所以“白云千载空悠悠”,这在逻辑上完全没有问题,理解起来也没有障碍感。

与金圣叹之论一样,高步瀛的那段话也是莫名其妙。“若作白云”,怎么就“突如其来”呢?再重复一遍,“云”中是有“鹤”的。即使无“鹤”,“人”去楼“空”,不也顺理成章吗?“后世浅人……妄改”,搞清楚孰先孰后了吗?“黄鹤”出现最早的版本《唐百家诗选》大约成书于嘉祐五年(1060),此前的300多年里,所有版本都是“白云”。而且,《国秀集》成书的时候(744),崔颢(704—754)还健在;《河岳英灵集》编辑的时候(此稿截稿于754年),崔颢也还活着。说“黄鹤”被改成“白云”,岂不是颠倒黑白吗?还说什么“诗之格局绝不如此”,真不知高步瀛所谓“诗之格局”是怎样的。遍观历代诗家对《黄鹤楼》的评价,都谓该篇为“拗体律诗”“不律不古”。至于“观太白《鹦鹉洲》诗可知”,无非是拿“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”以及“李白仿崔颢以较胜负”的传说说事儿,因为李白的《鹦鹉洲》中有“三鹦鹉”,《题金陵凤凰台》中又有“三凤凰”。既然模仿之作为“三叠”,那么被模仿对象应该也是“三叠”,这就是“黄鹤”派的逻辑。由于明清的很多诗论著作转载了这些传说,所以金圣叹和纪晓岚可能也受到了影响。其实,关于李白和崔颢的那些传说都是宋代以后才有的,没有可靠的文献来源,连专门搜罗唐诗逸事的《本事诗》都没有提及此事。针对“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,杨慎(1488—1559)在《升庵诗话》中早就说过:“元是借此事设辞,非太白诗也,流传之久,信以为真。”[68]1连乾隆(1711—1799)都称这些传说是“鄙陋之谈,不值一噱也!”[69]22试想:像“李白搁笔”甚至“捶碎黄鹤楼,倒却鹦鹉洲”这样爆炸性的事件,在唐代文献中一个字都找不着,可能吗?既然唐人都没听说,宋人又怎么知道的呢?方胜撰文认为所谓“李白搁笔”源于小说家言,真相可能不是李白见到崔颢题诗而敛手,恰恰可能是这个传说导致了“白云”被改为“黄鹤”。[70]罗漫也认为“这是典型的倒果为因的知识错案”。至于“模拟”,或许存在,但借鉴化用之事常有,非唯太白如此。再者,以“三叠”拟“三叠”,委实低级而笨拙,这样的事儿应该不会发生在奇才天纵且狂傲自负的太白身上。

“黄鹤楼以仙人乘鹤游得名,诗首切题面,作‘黄鹤’是。”[71]330袁行霈的这个理由委实牵强:诗的第一句必须切题吗?诗首不切题就不行吗?崔颢另有一首《题潼关楼》:“客行逢雨霁,歇马上津楼。山势雄三辅,关门扼九州。川从陕路去,河绕华阴流。向晚登临处,风烟万里愁。”[9]162首句未切题面。朱斌(时本《登鹳鹊楼》的作者为王之涣,非。笔者另有专文考辨,此不详述)的《登鹳鹊楼》:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”更是直到最后一句的最后一字才切题面。

笔者有一种强烈的感觉,那就是:金圣叹之后的论者,大都只是顺着金的逻辑找理由,牵强自然难免。

五、“白云”合乎格律而“黄鹤”不合

“白云”“黄鹤”之争,断断续续已经持续了三四百年,历代数位诗论大家发表过意见。从“黄鹤”派的金圣叹、纪晓岚、高步瀛,到“白云”派的施蛰存、黄永武、罗漫等人,都是从句式、逻辑、诗意等角度进行比较,没有从格律方面进行分析。他们可能认为《黄鹤楼》是一首拗体律诗,所以不应该挑剔格律方面的问题。对此,笔者不以为然。窃以为,既然大家都认为这是一首七律,那就不能完全无视格律。考虑到初盛唐时期的格律诗还不太成熟,评论可以不拘于这一“格”,但也不能没有这一“格”。

“一三五不论,二四六分明”,这是七言近体诗的格律口诀。虽然此口诀也有例外,但大体不差。通常平起七律首句的格律为“□平□仄□平韵”,即第二、四、六字为平、仄、平,亦即第六字须为平声。“云”合律,“鹤”不合。王力(1900—1986)进一步明确地说,平起七律如果首句不入韵,格式则为“平平仄仄平平仄”[72]73。也就是说,第五、六字均应为平声。“白云”二字即均为平声。

明代诗论家谢天瑞的《诗法》在论述七律之格时所举的《黄鹤楼》就是“昔人已乘白云去”。其论曰:“此诗首二句先对,颔联却不对。然破题已先的对,如梅花偷春色而先开,谓之‘偷春格’。”[35]19如果首句为“乘黄鹤”,也就对不上了。

六、谜一样的“黄鹤乃人名也”

《又玄集》中,《黄鹤楼》诗题下面有一条小注(如图5):“黄鹤乃人名也。”清文渊阁四库写本《才调集》中《黄鹤楼》诗题下的小注(如图7)则为:“黄鹤乃人名也。英灵集、国秀集小异。”但明刻述古堂影宋钞本《才调集》中《黄鹤楼》诗题下面却没有小注(如图6)。其他所有版本,也都没有小注。施蛰存、罗漫、胡可先的论文均提到了《又玄集》,但都没有提及《才调集》,可能是没有看到文渊阁四库写本版。

“英灵集、国秀集小异”很容易理解,因为此本《才调集》与《河岳英灵集》《国秀集》中的《黄鹤楼》小有不同,比如《才调集》中的“此地”在《国秀集》中为“兹地”,《才调集》中的“何处是”在《河岳英灵集》中为“何处在”。但“黄鹤乃人名也”,却是非常令人费解。

图6 《才调集》(明刻本) 图7 《才调集》(清写本)

吴师道在《吴礼部诗话》中说:“崔颢《黄鹤楼》诗,题下自注云:‘黄鹤乃人名也。’其诗云:‘昔人已乘白云去,此地空余黄鹤楼。’云乘白云,则非乘鹤矣。《图经》载费文袆登仙驾鹤于此,《齐谐志》载仙人子安乘黄鹤过此,皆因黄鹤而为之说者,当以颢之自注为正。张南轩辨费文袆事妄,谓黄鹤以山得名,或者山因人而名之欤?李邕《岳麓寺碑》,题江夏黄仙鹤刻,邕书好,自刻之,此固邕寓名,然亦可见相传之旧矣。”吴的这段话显然是在为自己选择的“白云”做解释,因为“黄鹤”若为人名,当然只能是“乘白云”,而不能“乘黄鹤”。但,各种传说中的“驾鹤之宾”,除了子安和费文袆,还有名为费袆和荀瓌(字叔伟),从来没有叫“黄鹤”的。所谓“江夏黄仙鹤”,明显牵强。吴师道称此小注为“颢之自注”,不知所据为何。果为自注,为何《国秀集》《河岳英灵集》等版本没有呢?

由云龙《定庵诗话续编》也曾谈及“白云黄鹤”之争:“惟首句‘昔人已乘黄鹤去’,因古本有灏自注‘黄鹤,人名也。’遂皆作‘昔人已乘白云去。’然《齐谐志》载黄鹤山昔仙人子安乘黄鹤过此。《广舆记》亦云黄鹤楼在武昌黄鹄矶上。意山与楼皆以人得名,云‘乘黄鹤’固无不可。要不如作者凭今吊古、室迩人遐之意,尤深远耳。”[73]由龙云采信了“自注”之说,但也没有解释“人名”之惑。

高步瀛在《唐宋诗举要》中说吴师道:“又恐人不以为然,并妄造为崔氏自注之语。然古书所载无以黄鹤楼为人名者,山名之说最为确正。”[74]7他不仅认为吴说“非是”,而且直称其为“妄造”。(“无以黄鹤楼为人名”中的“楼”应为衍字。)

施蛰存说:“这个注非常奇怪,好像已知道有人改作‘黄鹤’,因此注明黄鹤是人名,以证其误。这样看来,又仿佛唐代末年已经有改作‘黄鹤’的写本了。我们现在所见到的《又玄集》,是从日本传回来的。1959年由古典文学出版社据日本刻本影印,未必是原本式样。这个注可能是后人所加,而不是此书编者韦庄的原注。”既然是“影印”,就不会是今人所改。编纂并成书于乾隆年代的文渊阁四库写本《才调集》已有此注了。

罗漫文中也提到了“黄鹤乃人名也”。他说:“将‘黄鹤’当作人名,‘黄鹤楼’就成了‘黄鹤这个人建的楼’或‘黄鹤家的楼’。”这一诠释,确实符合一般的理解,但也确实与所有的传说不符。

南宋有一位名叫“黄鹤”的诗家。嘉定九年(1216),黄鹤与乃父黄希合作编撰了《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》(又名《黄氏补注杜诗》或《补千家集注杜工部诗史》)。注有“黄鹤乃人名”的《又玄集》和《才调集》都是宋后的版本,会不会是有人误以为这个“黄鹤”是唐人,所以加了小注呢?不是完全没有可能。

“黄鹤乃人名也”到底是什么意思,尚待进一步考证。不过,即使“黄鹤”不是人名,也不影响“乘白云”的成立,因为各方面的文献足以支撑。

七、结语

事实胜于雄辩,古本强过千言。上文所述,其实都敌不过敦煌的一纸残片。为什么?因为它确确实实出自唐人的手笔,绝对不存在“鲁鱼亥豕”“壮月牡丹”之类的讹误。虽然这些残纸上的唐诗也未必无讹,但至少在理论上最接近原作。而唐人的6个版本,包括宋太宗的御书碑刻,也都具有很强的证明力。问题的关键在于,迄今没有发现一个与上述这些版本相抗的证据。几种最具证明力的版本相互印证,可以肯定地说,原作必是“白云”!

真伪高于优劣,事实判断先于价值判断。校勘考据,首要的是考证版本源流,然后才是文本分析。如果源头确实、事实清楚,根本不需要饶舌;只有源流杂乱、难以分辨时,文意诗意语法修辞等方面的分析比较才有价值。而《黄鹤楼》的情况,显然属于前者。你可以说“乘白云”不如“乘黄鹤”,因为言论自由、学术自由是每个人的权利,但你不能否认原作是“乘白云”的事实,更不能窜改前人的作品。且不说改得不一定比原作精彩,即使改得再好,也是山寨作品。优也好,劣也罢,前人文责自负。在现代,这是著作权的应有之义;于校勘,这也是基本的专业原则。如果每个人都觉得自己高明,都根据自己的感觉随意窜改前人的诗文,今天你改成这,明天他改成那,岂不是要乱套吗?

东坡先生曾痛心疾首地说:“近世人轻以意改书,鄙浅之人,好恶多同,从而和之者众,遂使古书日就讹舛,深可忿疾。孔子曰:‘吾犹及史之阙文也。’自予少时,见前辈皆不敢轻改书,故蜀本大字书皆善本。”何为“善本”?第一就是要原汁原味、少有讹误。事实也证明,很多自以为是的窜改不合原意甚至弄巧成拙,东坡就举了几个例子:“蜀本《庄子》云:‘用志不分,乃疑于神。’此与《易》‘阴疑于阳’、《礼》‘使人疑汝于夫子’同,今四方本皆作‘凝’。陶潜诗‘采菊东篱下,悠然见南山’,采菊之次,偶然见山,初不用意,而境与意会,故可喜也。今皆作‘望南山’。杜子美云:‘白鸥没浩荡,万里谁能驯。’盖灭没于烟波间耳。而宋敏求谓余云:‘鸥不解没,改作波字。’二诗改此两字,便觉一篇神气索然也。”[75]22

施蛰存的《唐诗百话》中有两篇关于《黄鹤楼》的文章,一篇注明写于1978年,另一篇未注明写作时间,应该是多年之后。前一篇讨论“白云黄鹤”的文章引用的诗是“白云版”,后一篇比较《黄鹤楼》与《凤凰台》的文章引用的诗是“黄鹤版”。想必施先生百口莫辩,只好选择了“从众”。众口铄金,积非成是,从“白云”到“黄鹤”,就是一个典型事例。

但,就这样错下去吗?当然不能,也不应该。为了对前贤负责,为了对后学负责,也为了对传统文化经典负责,应该恢复《黄鹤楼》的原貌。要改回去并不难,关键就看学术界及出版界的负责人,敢不敢面对事实,愿不愿承认错误,能不能承担责任!