人才供应链的失衡与再平衡

何欣

根据中国指数研究院2017年的调研数据,伴随着业务的高速发展和产业多元化,房地产行业人才缺乏、流动率高的现象自2008年开始就大量出现了。在房地产英才网2016年薪酬调查的100家房企中,年均人员流动率达到38.6%(低谷为15.8%,峰值为69.85%)。面对快速发展的房地产行业,人才大战无法避免,企业对人才如何准确、快速定位,迅速捕捉,稳定发展?在冲刺过程中,如何做到规模扩张与人才储备之间的平衡,为未来做足准备?这将成为企业管理层重点考虑的问题。

现代企业管理当中有三大“智障”,也被戏称为“三新堆”,即堆人数、堆时间、堆规模,一切以量、速、大来取胜。但是人才管理的重心不光要看人员数量,更要关注人才的质量。想要有效处理人才供应链的动态失衡问题,达到数量与质量的相对均衡,就要牢记八个字:保守预估,动态调整。

从价值链看人才供应链

上世纪80年代初,美国学者迈克尔·波特在其著作《竞争优势》中提出了“价值链”的概念,价值链就是将企业分解为战略性相关的许多活动。随着企业实践的增加与学者研究的深入,“供应链”一词应运而生。供应链是由客户需求开始,贯通从产品设计到原材料供应、生产、批发、零售等过程,把产品输送给终端用户的各项业务活动。衍生自丰田生产方式的JIT精益生产理念将供应链管理发扬光大,讲求及时准确、杜绝一切浪费,以柔性灵活的方法完成生产资料的匹配和产品交付过程。说到底,丰田的JIT精益管理本质上就是以低成本的方式构建满足市场多品种、小批量需求的快速反应机制。如果将这种思想應用到人才战略角度,就是将人既看作“生产主体”,又视为“交付对象”,如此便形成了人才供应链。

打造人才供应链的目的,就是快速找到合适的人才,以组建起持续、有战斗力的团队。

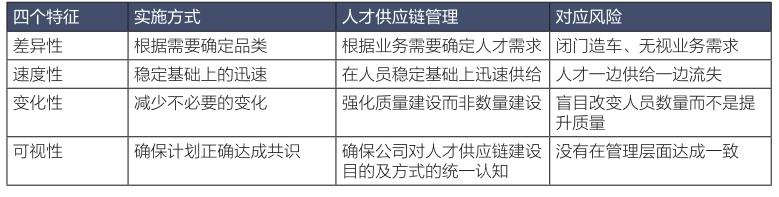

丰田的供应链管理之所以成功,是因为关注到差异性、速度性、变化性、可视性这四个点。如果以这四个特征来类比人才供应链建设,会得到极有启迪性的观察结果(见表1)。

以丰田所在的制造业为例,该行业打造了很好的供应链管理模式,很多企业的业务战略取得了成功。但从人才战略角度来看,丰田依然存在一些问题。比如,丰田曾有一位CEO的下台,就是因为他冒进地去建造新厂,突发奇想去做车辆的新产品,但该产品的市场反响并不好。这里面最大的问题就是,新厂的管理者并没有很快地复制出上一代的成功管理经验,而经验往往又需要长期的积累,并不是即用即有的。如果一个公司的业务扩张得太快,具有企业需求经验的人才供给却跟不上,那么很多问题就会暴露出来。丰田,当然也包括和它一样在业务上取得成功的所有企业,面临的最大挑战并不是业务如何扩张,而是怎样才能及时准确地充实自身所需要的人才。

保守预估人员编制

要厘清人才供应的动态平衡问题,必须先明晰其中的底层逻辑。我们不妨从具体事例入手思考这个问题。

例1:X企业主营业务为手机制造与销售,3月份预计手机出货量1000万台,8月份预计出货量200万台。如果你是该公司的管理者,应如何考虑工厂所需要的工人数量?

大部分企业通常按照业务量或管理者经验来预估所需的员工数量,但这类预估往往发生在年初。这其中比较令人担忧的一件事就是,公司还将面对接下来12个月的市场不确定变动,而市场的任何变动都有可能使实际情况偏离年初的预估。在不确定时代,别说12个月,很多企业连对3个月之后的情况也难做出预判——如果3个月后突然出现市场上行、利好,则业务量陡然猛增,会出现人手短缺;如果3个月后突然出现市场下行、利亏,原本预估的人数就可能闲置下来。

很多创业企业在初创期一下聘用了大量人手,结果中途要么项目失败,要么被收购,甚至被列为“老赖”。此时企业不仅不需要人手,还要进行大面积的裁员。可见,人才管理由于涉及人员、业务、市场三者的关联性关系,外部的变量太多,就算是在企业自身范围内进行一些“内部可控”的预测,也只能作为对未来走向和趋势的一种推断性参考,根本无法做到数学、物理等学科那么精准。换句话说,在不确定时代,预测也仅仅是预测而已。

表1 以丰田供应链管理类比人才供应链

回到上述案例本身,由于这家公司的业务是按照月度随时变动的,因此月度出货量差异较大。如果我们按照3月份“农忙”时期预估工人数量,那么到8月份“农闲”时,人员闲置的可能性就比较大;如果按照8月份“农闲”时的人员需要来预估,那么3月份很可能会出现人员短缺的现象。这两种方式都不能实现人数上的精准。既然如此,笔者建议尽可能保守,按照均值或“谷底”期来思考需要的人数,然后再根据实际情况做出调整。比如,如果我们按照8月份出货期来预估工人的数量,那么在3月份的用人高峰可以采用劳务外包形式派人过来支援,也可以在工厂门口张贴广告招聘一些短期工,或者安排公司职能部门、后台管控部门派人过来支援,等到“农闲”的时候,营销部门再将这些人还回去,灵活地应对用工峰值时期的缺人行为。

这样实施人员布局主要出于三个考量:

其一,养人是很贵的。人工成本除了狭义理解的工资之外,还包括培训费用、办公成本、五险一金、交通餐饮补贴,甚至办公硬件折旧等。每增加一个人,同时就会带来“一揽子”费用。

其二,请人容易裁人难。随意裁员的行为很容易为企业带来劳动诉讼,而《劳动法》目前主要以保护员工为主,用人单位触“雷区”的概率极高。

其三,市场变化太快。业务好了请一堆人,业务差了裁一堆人,这种权宜之计只能给企业管理带来更多的不确定性和动荡。公司花费成本培养完的人说走就走,而到了业务高峰期,企业又得重新招聘和培训新人,这些都应归为成本。

过去,由于市场竞争不激烈,企业可以建立大型的仓储来囤货,因此“供销两旺”的情况极为常见。但在目前这个变动的时代,“计划赶不上变化”的情况比比皆是,企业管理者需要根据市场需求的变化,快速地调整生产与销售。如果动辄考虑大规模的存货,就会使企业陷入去化的困境。人才供应链的建设也是如此。

结合上述分析,笔者提出两点建议:

建议1:每家企业都有用工的高峰与低谷,保守用工有助于保持人工成本优势;有的时候,我们缺的是“人工”而不是“人数”,可以通过灵活调节人工的方法来满足人数。

建议2:组织所需的人数,即便是在业务总量基础上从人均销售、人均工作量等人工效能角度来测算,也只是一种推测,而市场是灵活变动的,比预测更重要的是快速调节组织能力来适应市场。

同时,即便有企业请了众多人力资源专家来进行复杂的数据公式分析,希望精准地测算出公司所需要的人数,但我们还是得注意,企业的人员数量并不存在绝对意义上的平衡,即便总量上达到平衡,但由于能力、资源的差异,也必然存在内部不同层级、不同部门、不同岗位、不同人员结构上的不平衡,即内部结构性失衡。

动态化解结构性失衡

关于人员编制的结构性失衡问题,又该如何应对呢?我们同样通过具体事例来分析。

例2:A、B两个项目组(分公司),体量、指标完全一致,编制数均为100人。A项目为强项目,能够较为轻松地完成指标;B项目为新弱项目,完成指标压力较大,因此B公司向人力资源部门提出增加编制。但是,总公司董事长不愿意再增加人工成本,强调“一旦编制确定就不要随意调整”。那么,在编制数被锁死的情况下,作为两家分公司的上级领导,如何使两个项目都能高效地完成指标?

这个案例向我们揭示了至少两个底层思考逻辑:

第一,客观看待产能过剩与产能不足。在同样的业务指标下,很明显A公司的组织能力更强大,导致“产能过剩”,而B公司业务能力贫弱,导致“产能不足”。

第二,数量与质量是动态变化的。即便同样是人数上的不平衡,我们也不能简单地就数量讨论数量,而是要综合考虑人员数量与质量此消彼长的问题。

那么,我们该如何看待企业各业务单元的产能问题呢?假如你是一家航空公司的总经理,某个时段的航班只卖出了100张票,但飞机可以提供300个座位,那么这就是一种明显的“产能过剩”。当企业提供的产品或服务超过了市场的需求,就会带来产能的浪费。在这种情况下,你可能需要跟其他航空公司一起合作“联合共享代码航班”,提高上座率,避免产能的浪费。如果你是一家电影院的老板,下午2点到5点的上座率很低, 300个座位只能卖出50张票,投影仪打开的那一刻,其他250个座位就相当于被原地“蒸发”掉了;而晚上8点到12点,很多场次都满座甚至座位数不够,影院又出现了“产能不足”。在这种情况下,影院就很有可能区别定价,将下午的票价调低,而将晚上的票价调高,目的就是充分地使用产能,避免“产能蒸发”。

表2 案例中“结构性失衡”的处理方式

至于关注数量与质量的动态变化,我们回到案例2来分析。A、B两家分公司,A公司表面看起来人员充足,本质上是由于成熟度高,且具有资源优势,因此组织能力非常强大。而B公司表面上看是人员不足,实际上是由于新人能力弱造成的组织能力不足。对于B公司这种情况,即便增加人手也不一定能确保指标完成,还会为新人融入、团队稳定性等带来新的问题。最根本的破解之道就是努力提升B公司的组织能力。

那么,如果绩效指标不能下调,是否可以按照“能者多劳、多劳多得”的原则,采取绩效对赌的方式提高A公司的指标,使A公司的“剩余產能”被充分使用呢?当然,必要的激励措施还是需要的。因此上面这段推演就是数量与质量的动态变化——没有绝对的多与少,而是一种此消彼长的动态关系。

笔者把A、B两家公司放在一起,提出处理这种结构性失衡的一些联动式建议(见表2)。

在表2的五项建议当中,“人才交流”属于较为常态化的手段,需要组织打破壁垒,建立起日常交流机制,这只能由上到下来推动。而“联动考核”“强弱帮扶”究其本质,都属于“结对子”的手段,在实际操作时,可以将组织内部的强弱项目组结成对子,既可以由强队帮扶和带动弱队,又能使两者的考核指标联动起来,形成“风险共担、利益共享”的模式,这样更有助于两个团队之间协同作战。“培养基地”不仅可以培养新人,也可以激励老人,比如,B公司的新人可直接在A公司入职,待两个月后再回到B公司,以A公司强大的组织环境来帮助B公司塑造新人;A、B两个公司的老员工之间结对子,以此推动不同组织环境下的员工互相学习。

至于“兼岗计划”,实际上是一家公司在遭遇实际困难时的一个解决方案。当时,该公司准备在同一城市开设B分公司,其总经理为外聘人员,结果人员到位一周前竟被竞争对手挖走。公司董事长只得临时委派A分公司总经理兼任B公司的总经理。由于A公司总经理的管理幅度扩大,为了能够两头兼顾,他安排了一位得力副总负责B公司的日常管理,实时向他汇报,这样既能避免牵扯太多精力,又能有效防范风险。没想到半年以后,那位副总经理在实践及原总经理的指导下迅速成长起来,公司遂正式委任他为B公司总经理,同时也奖励和提升了A公司总经理。后来,该公司就把这个策略称之为“项目总1+X”计划,即在增加分公司时,先不急于招人,而是由成熟分公司总经理兼任新分公司总经理,同时在内部孵化人才——这实际上是一种类似于“阿米巴式”的人才裂变。

总的来说,在VUCA时代,要确保较低的人工成本,达到人员的动态平衡,不能完全依赖人员预测工作,保守预估、灵活调整才能更好地应对市场压力。同时,为了应对组织内部的结构性失衡,管理者需要通过管理手段做强组织能力,达到组织内部能力的均衡,而不是一味地增加编制。

作者 碧桂园集团原营销学院院长